……“文书表面上是一对史料,实际上透过文书可以走进一个乡土中国、文化中国、政治中国合为一体的完整世界。”对清水江文书已关注了十多年的贵州大学文化书院原院长张新民说,清水江水路是明清帝国的生命线,可以通过它控制整个西南,清水江文书的发现和研究,重新梳理了清水江文明。

……

2018年3月31日《当代先锋网》刊载2018年第12期《当代贵州》当代贵州全媒体记者张恒图文报道,题:保护清水江文书传承历史文化记忆。全文如下:

保护清水江文书 传承历史文化记忆

文|当代贵州全媒体记者 张恒

“小心注意,都是破旧的纸,别大力弄破了。”在天柱县档案局会议室内,县档案局副局长唐才玉接过老大爷捐送来的文书后,立即认真展开学习鉴定。这是天柱县2018年征集到的首批清水江文书,据文字记载,其中有部分民间文书出自民国年间,随后该文书具体内容的鉴别、装裱和整理等工作将陆续展开。

清水江文书,是贵州清水江地区苗族、侗族、汉族等民族数百年以来的生产、生活实物见证和历史真实记录,被中外学者赞誉为“世界记忆”和“全球重要农业文化遗产”的代表作之一。

近年来,贵州省档案部门开展了以“清水江文书”为重点的文献遗产收集修复工作,并对这些档案文献进行了数字化整理和保存,在抢救保护重点文献遗产方面探索了成功经验。

黎平县档案局工作人员正在整理清水江文书。(贵州省档案局供图)

民间文书宝库

清水江是洞庭湖水系沅水上游的主要支流之一,自西向东贯穿贵州黔东南州的多个市县。自明朝至清朝,清水江是黔木出山最早和最大的通道。那时,商贾络绎于道,带动了当地与江南等其他地区的木材贸易活动,也促进了人们爱林、护林、造林理念的产生和发展,“清水江文书”也由此产生。

“清水江文书的发现,是继甲骨文、汉晋木简、帛书、敦煌文书、徽州文书之后,中国历史文化上的又一重大文献成果。”在第一届清水江文书与中国地方社会国际研讨会上,复旦大学历史系教授朱荫贵对清水江文书的学术意义如此总结。

清水江文书是目前除徽州文书以外中国第二大民间契约文书宝库,是广泛遗存于贵州黔东南清水江流域地区的民间乡土文献,以地契和林契为主体,也是至今已知的有关农林混作经济及木材贸易和生态保护的完整而系统的民间文献。

“这些文书主要分布在清水江中下游的锦屏、黎平、天柱、三穗、剑河、岑巩、台江等7县,目前这几个县档案馆已收藏契约文书20余万件,据估计散存于民间的文书可能有30-50万件。”贵州省档案局宣传处处长欧阳峰说,截止目前发现的最早的“清水江文书”,是明朝成化年间的一份田土清退契约,距今已经有500多年历史。

“文书表面上是一对史料,实际上透过文书可以走进一个乡土中国、文化中国、政治中国合为一体的完整世界。”对清水江文书已关注了十多年的贵州大学文化书院原院长张新民说,清水江水路是明清帝国的生命线,可以通过它控制整个西南,清水江文书的发现和研究,重新梳理了清水江文明。

可以说,清水江文书的大量遗存不仅填补了西南地区较少发现契约文书的空白,扩大或丰富了契约文书地缘区位的分布图景,而且也改变了少数民族长期缺乏典籍文本的失语状态,有裨于更好地依据古人的视野或立场来观察传统中国的政治和社会。

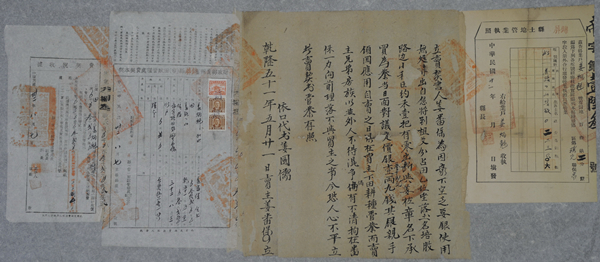

锦屏县清乾隆51年(1786年)卖田四联契约(贵州省档案局供图)

保护历史记忆

“首先登记,然后编目,整理后进入数据库管理,数字化之前还有个裱糊。”在锦屏县档案局,吴桦佛和同事们的工作正是把一叠叠泛黄的清水江文书整理出来,“让每一户文书都能够查到,形成村民他自己家的文书,便于今后的查询保管,包括他的后人都能够利用。”

这段时间,锦屏县档案馆正在着手整理编辑当地第32册“清水江文书”,而这册文书由务翁村的石姓家族提供,包含了清代以来整个家族山林田土交易等契约。锦屏县档案馆是全省馆藏“清水江文书”最多的地方。目前,馆里入库的文书档案有6万多件。

“以前的锦屏水运发达,木商文化带来的木材买卖和田土交易由此产生。”锦屏县档案局工作人员杨金丹说,锦屏县是传统林区,在县档案馆收集整理的“清水江文书”中,有一半左右是木材交易、山林养护等契约和村规民约。这些档案文献也记录了当年林木经济的繁荣和当地养山护树的传统。

2002年,锦屏县在全省率先启动了“清水江文书”的收集整理工作。现在,黎平、天柱、剑河等地也发现了大量“清水江文书”,但由于年代久远,很多文书都已风化破损,亟需整理修复。

2006年,贵州省成立了清水江文书抢救保护工作领导小组。这些年,省档案局和黔东南州及其有关县档案局一直在为清水江文书的抢救护和保护积极奔走,国家已将清水江文书列入国家重点档案进行抢救和保护。2010年,清水江文书被国家档案局列入《中国档案文献遗产名录》。

据统计,目前,全省各级档案部门已收集整理21万多件“清水江文书”。作为贵州档案文献的代表,清水江文书也与水书和布依族古文字档案一起入选了《中国档案文献遗产名录》。同时,这些重点档案也基本实现了数字化保存。

传承生态智慧

文书档案记载的是历史,而历史又深刻地影响着现在。在“清水江文书”中,就有不少保护生态的民间智慧。

在黎平县水口镇胜利村,就有一份关于山林保护文书。“进山砍柴,都要受处罚。现在那片山有比较珍贵的二级保护树种,没通过那个文书民约的,那他们也不会保护得这么好。”黎平县档案局专家粟才昇说。

清水江中下游流传下来的林业契约,是当地苗族侗族人民的一种文化,反映了林农在林地上实行人工营林的综合经营,他们运用这种生态智慧和技能维护了生态的稳定。

在锦屏县河口乡文斗村,有立于乾隆三十八年(1773年)的《六禁碑》,碑文明确地体现了当地民众的环保理念,如“禁四至油山,不许乱伐乱捡,如违罚艮(银)五两”等。

长期从事文化研究的文斗村村民易遵华介绍,清乾隆年间有文献记载,当时的文斗苗寨便有“娶一房媳妇、修一段路,生一个孩子、栽一棵树”的规定。“寨中每有婴儿降生,家人就会种一棵常青树,让树苗与孩子一起成长。”这些规定远古而朴素,但村民遵守至今。

新中国成立之初,整个锦屏县拥有活立木(林地中生长着的林木)9000万立方米,全县森林覆盖率接近90%,其生态环境优良,名列全省之冠。这与民间契约的按传统生态运行有着直接联系。

契约确保的产权、使用权、经营权的权责关系,最终都表现为对林地高效经营和生态环境精心维护的完美统一。林业契约与当地传统造林方法的结合保证了山林资源的可持续利用,从而达到了资源利用与生态维护相兼容。

“现在,通过编研建立相关的清水江文书、水书和布依族古文字档案的数据库,把它里面对我们当今社会有启迪的、有价值的一些思想、文化发掘出来,然后以资借鉴,以利于今后的传承和开发。”欧阳峰说。(责任编辑/袁燕)

详情请参阅《当代贵州》2018年第12期

图文收集与编发:中国文化书院(阳明文化研究院)办公室