2018年10月,由贵州大学历史与民族文化学院(中国文化书院)民族学中心二级教授、国家社会科学基金重大项目“世界苗学通史”首席专家,华南师范大学国家民委民族理论政策研究基地主任张晓所著《化茧成蝶——西江苗族妇女文化记忆》一书,由商务印书馆再版。

中国民间文艺家协会顾问、贵州省文史馆馆员余未人教授为《化茧成蝶——西江苗族妇女文化记忆》再版作序,题:一位苗族女性的学术视野。全文如下:

《化茧成蝶——西江苗族妇女文化记忆》 (图片来源:互联网)

我初识张晓是在1990年仲夏。当年,我们同去雷公山深处不通公路的方祥乡苗寨,在森林密布的群山中跋山涉水六个半小时。我感觉张晓就像一头灵活的小鹿,奔前奔后张罗事务。遇到当地人,就像亲人一样用苗话交流。如果不是事先知情,我真不会把她与学术研究联系起来。

后来,我调到贵州省文联工作。1995年我策划了一套《贵州民间文化研究》丛书,编委会建议张晓写一本“苗族妇女口述史”的书。于是,她选择了西江,成书后定名为《西江苗族妇女口述史研究》。在当时确定的十余本选题中,张晓的这本并不怎么被编委会看好,因为她是第一次个人承担这样大的一个项目,而她的学术背景也稍嫌薄弱。然而,我私下却对这个选题极感兴趣。其原因是,我佩服它的前瞻性。

张晓教授(图片提供:苗人帮)

我查阅了一些资料,得知早在1948年,哥伦比亚大学成立了“哥伦比亚口述历史研究处”,这是现代口述史学科诞生的标志。20世纪60年代,美国就陆续建立了90个研究机构,专门研究口述历史,1980年还出台了口述历史的学术规范和评价标准,被学界普遍接受。此后,在加拿大、英国、法国、新加坡、日本等国家,口述史学家和专业研究团体如同雨后春笋般地出现。而看看我们中国呢?虽然1960年代中期曾经有过组织撰写公社史、工厂史、家史的活动,我本人在“四清运动”中也参加过公社社员家史的写作,但那是以阶级斗争为纲的产物,不强调忠于史实,更没有学术规范。

1989年,我在《收获》杂志读到了著名作家冯骥才撰写的《一百个人的十年》,这段一百个人的文革史读来感人心魄。这是我国口述历史的一只报春的燕子,不过它是文学,也不是我们今天所谈的口述史。可以说,直到1990年代中期,我国在人类学、历史学、民族学、社会学意义上的口述史作品还没有诞生,这还是一个学术空白点。

张晓教授 (图片提供:张晓)

回头看,张晓的这本《西江苗族妇女口述史研究》,当是我国第一本用人类学、民族学视点来写作出版的口述历史及研究著作。这可以看出张晓在二十多年前,学术的起步点就挺高,眼界开阔;她身在大山中,却初具了一种国际视野。

然而,单有这个视野是远远不够的,更重要的,是必须有各种深厚的积累。而张晓恰恰积累了写作这本书的最佳条件,当是水到渠成,不须疑虑。

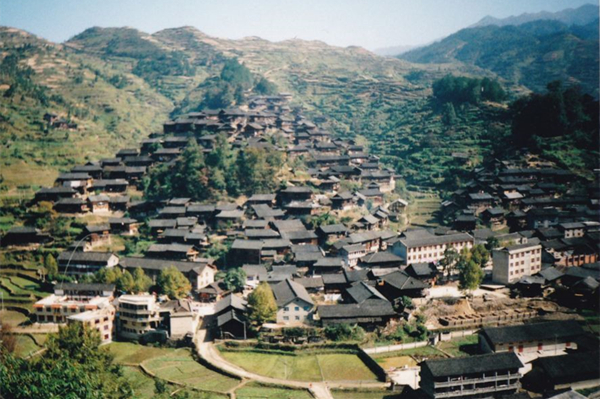

西江千户苗寨 (图片提供:张晓)

一是语言,西江苗语就是她的母语,她与西江人交流是无障碍的。西江人尤其是妇女,历史上生活封闭,很少接触外部语言,因而对语言特别敏感。对此我深有所感:两人之间,如果一个汉语一个苗语,交流得通过翻译,内容常常就会浮在表皮,要绕行很多个螺旋才能深入下去;如果西江苗语对外地苗语,虽然可以交流,但双方的语言要在脑子里转些个弯儿才能领会;而两个纯正的西江苗语之间,则使彼此的交谈能够很快地具备入心入神的条件,各种女性之间的隐秘话题都能够交流,相互心领神会。张晓在语言上就有着这一天生的优势。

二是亲情。张晓的外婆是西江人,且一生一世生活在西江。在西江这片土地上,张晓亲戚遍山寨;在传统的西江,这种亲情是人与人交往的润滑剂。她的学术考察,不需要向导,甚至不一定需要专门的访谈形式,在日常生活中,她就能得到许多有价值的、真实的信息和隐秘的细节。这是外来学者所难以企及的。

苗年里举行跳芦笙活动 (图片提供:吴仕忠)

三是阅历。张晓虽出生于20世纪50年代,但由于父母亲都是教师,是苗乡少有的苗族文化人,父亲对苗学有较深的造诣,而外婆的阶级成分又高,这就形成了一个较为复杂的政治、文化、家庭环境。一家人在历年来的人际交往中对于人情冷暖世态炎凉有更切身的体会。这里面,既有西江人心贴心的关照,也有背对背的冷漠;既有寒冬炭火,也有暴风骤雨。在家庭内部的接触中,让张晓很小的时候就体会到人情翻覆似波澜,就学会了感恩和思索,这也是做学问的坚实根基。

四是学术。从她写作西江苗族妇女口述史的时候起,我就感觉到张晓是一个以学术为生命的人。她可以听取各种批评,不厌其烦地修改书稿,似乎以修改为乐趣。我曾经在美国与她相逢。那时她已在美国访学数月,却什么繁华之地、风景名胜、公园展会都没去过,她似乎没有游山玩水的概念,一门心思就是盘旋在人类学、民族学、苗学、社会性别、国外苗族这些问题上。求则得之,舍则失之。二十多年来,她总是做完一个课题,又接着一个课题,还常常同时主持着几个大大小小的课题。有国家重大课题,还有国家重点课题、国家社科基金课题和省级课题等。我曾经想,如果没有学术,她将如何度日?

余未人教授 (图片提供:苗人帮)

张晓的这些积累,决定了她写作的《西江苗族妇女口述史研究》是一本高质量的、蕴含着生命激情的书籍。那本书很多年前就脱销了,有人曾自做复印本来阅读。在西江尚未开发旅游、藏在深山人未识的年代,一些国外、省外的学者就是奔着这本书来到西江的。他们从书中了解到苗族妇女苦难深重的历史和坚韧无比的民族性格,了解到世世代代西江苗人的真实生活,了解到其他任何书籍中所不能得知的西江苗人诸如性羞耻感之类的独特情感。那些细节,只有张晓才能捕捉到。这也是一本书的传播在二十年间能够长盛不衰的秘诀。那本书曾经得到许多荣誉,其中有“中国首届民间文艺山花奖·学术著作奖一等奖”等。现由商务印书馆再版,书名改为《化茧成蝶:西江苗族妇女文化记忆》,我由衷的为之祝贺!

今天的西江,已是外来旅游者山一程、水一程的必临之地。色彩绚丽的舞台艺术、鳞次栉比的民宿、热闹温馨的农家乐、灯火通明的商铺,已经与丽江、凤凰这些旅游点比翼齐飞。然而,如果你有意潜下心来做一次深度旅行,你要探寻西江的特质,要了解繁荣背后的真髓,还得读读《化茧成蝶:西江苗族妇女文化记忆》这本书。眼界的宽窄决定了学术境界的深浅。进入张晓的学术视野,您或许会陶陶然乐在其中。

图文收集与编发:中国文化书院(阳明文化研究院)办公室