贵州大学中国文化书院 周兴禄

昨天上午我们在北京为欧阳先生送上最后一程。晚上返回贵阳后,我将自己写的有关我和先生交往的诗词十首按时序编在一起,题为《诗念先生》,发给诸多好友。有好友说:诗词过于简短、含蓄,还有些读不懂,能否写得更详尽、易读一些?

好友说得对!我至少得注释一下这些诗词。现在我就以这些诗词为线索,全面记述欧阳先生和我的师徒缘,重温下恩师给予我的教诲和恩德。

参加先生悼念活动

我有写诗填词的习惯。一来把诗词当日记写,可以偷懒少写点字;二来也好训练下作诗词。久而久之,积累了不少自作诗词,其中关于我和先生交往的内容刚好有十首了。我记性不好,现在更是越来越差了,幸好有这些因时因事的“作品”可稽,不然,以后若真要写回忆录,可能不知道从何下笔。

先说第一首《画堂春•与欧阳中石先生合影》。此词应填于二〇〇三年,我当时正复习考古代文学的硕士研究生。此词前面有一段较长的序,交代了“写作背景”:

庚辰(二〇〇〇年)夏,余率学生赴京参加全国中小学生书法赛颁奖会,值欧阳中石先生为余颁指导奖。余曾表示希望报考先生门下硕士研究生,承先生恩允。随行学生家长为余与先生拍下数张珍贵合影。后余因家境所迫未能赴考,而日课诗书,陪侍先生杖履之愿未忘。每于夜深,课罢诗书,复瞻悬于书柜侧之合影,先生面如朗月,目光和蔼,如在期待。感慨系之,因填是词。

词的内容为:

一翁一壮一群童,当时聚散匆匆。曾将心事许欧公:杖履相从。 弃去如山退笔,别来几度春风。偶抬倦眼仰臞容,皓月浮空。

序虽然较长,但有的地方还是没有说清楚。当时我在贵阳市南明区少年宫教书法,我的学生包青荷、孙博文参加教育部艺教委主办的第五届全国中小学生书画赛获得一等奖,我也获得指导工作一等奖,我带他们俩去北京官园中国儿童中心领奖。随行的包青荷的母亲,还为我和欧阳先生拍了几张合影。当时主席台上有九个领导在颁奖,我们领奖的人也是对应的九人一组上去,一字排在各位领导之前,刚好是欧阳先生给我颁奖,这可能就是先生和我的师徒宿缘吧!

颁完奖后,大家出会场,到外面广场合影。由于人多,组织要一段时间,我抓紧办“私事”,找到欧阳先生。我先问了该如何教小学生学书法的问题,然后就问我能否报考先生的研究生。我当时才通过自学考试取得本科文凭,且那时自学考试都没有学位,不知能否考研,所以心里没底。欧阳先生认真回答了教学生书法的问题,当然也表示欢迎我报考。回来后我“慎重”考虑:当时刚买商品房,又结婚、有小孩了,负担重,赴京读书可能不现实;还是在家附近边工作边读研好些。但当时贵州没有招书法研究生的,而我本科之一学的是中文,又自幼喜欢诗词,所以决定报考贵州大学古代文学的研究生。当然,我没有告诉欧阳先生这些原因,刚结下的缘分差点被我自行掐灭了。

与先生在北京官园中国儿童中心

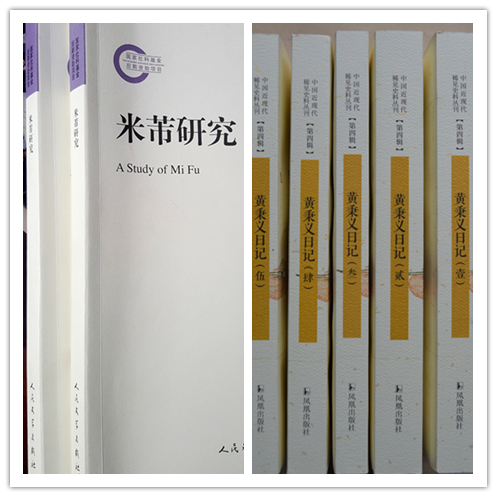

后来的情况我在拙著《米芾研究》(人民文学出版社二〇〇八年版)的“后记(一)”里有记述:

……博士毕业之际,复致信欧阳先生,欲投先生门下做博士后。先生怜悯,见愚不弃,收我门下。夙愿竟偿,夫复何憾!

进站以来,临池研读,不敢荒废一日。我曾拟定数个研究课题呈先生定夺,中有关于先生之书学研究及此《米芾研究》。先生先否定前者,称自己成就不及古贤,而米芾书法渊源有自,于画学、文学、学术理论诸项皆有建树,时下研究尚有馀地,宜再拓展。我虽不敏,不敢违命。我曾作硕士论文《米芾文学研究》,亦曾临习米芾书法多年,又从事书法教学达二十年,虽志趣庞杂,但深感尚缺对米芾研究须备之多方学养。现虽勉力完成此出站报告,但离先生要求尚远,辜负先生期待,甚觉汗颜。

先生尝面谕治学为艺之道,主张治学要如瓮中捉鳖,目的是鳖,所学为瓮,当其学问周匝,密不透风,目的易达。先生又多次告诫吾侪做学问、尤其是研究和学习书法:不要急于求成,不要做仲永似的神童,曾见很多所谓的书坛新星,都像流星一样一闪而过,归于沉寂了,底气不足、能量不够之故也;要耐得住寂寞、沉得住气,再坐十年冷板凳,以扎实的学问、高水平的作品奉献世人。弟子不才,惟当谨记教诲。

本文初稿完成于二零一二年十月,尔后虽有增删,惟课繁事冗,改进不大。加之近一年来,家逢变故,家父、内子俱患重病,我亦顿失方寸。而家父竟于今春弃我,妻子尚住院化疗。幸赖先生扶助,使我渐脱困境,兼以耳提面命,多方启迪。弟子不才,无以报答先生鸿恩盛德于万一,而崇德弘文,则不敢懈怠焉。

博士后答辩现场

这篇原来是我的博士后出站报告的后记,侧重谈先生对我的学术启迪,也讲了一些先生对我和家人在生活上的帮助情况,记述时间是二〇一四年四月。后来出书时我又作了“后记(二)”,继续记述此后情况:

(自博士后工作报告通过后)“浮云世事改”,我也经历诸多磨炼。对我学习、工作倾注心力的欧阳中石先生不幸陈疴复发,今仍卧病在床。先生乃于二零一四年十二月十四日返乡授学、捐赠,亦传薪接火之举也,行前曾最后一次指点我的书法作品。不想先生竟于十七日在济南脑溢血复发,暂住千佛山医院。易岁之际,先生仍未返京,因作《祈福》一首云:

夫子东行久未还,诸生伫望正潸然。

思回梓里传薪火,岂料陈屙阻杏坛!

冀北尘霾仍漠漠,济南泉水尚涓涓。

敬祈千佛施灵术,愿著祥云护榻边。

甚望先生尽快安返。二零一五年元月,先生转京治疗,我曾至病院探视,泣不成诗:

不见先生久挂牵,得见先生心似煎,

不知先生识我否,声声呼唤泪如泉。

先生昨冬赴济南,行前课我急就篇,

讵料陈屙竟突发,至今方见倍潸然。

陪侍杖履将四载,咳唾明珠记未全,

不成名器成樗散,还视先生一泫然。

先生卧病世事改,苍狗浮云几变迁,

不才将作江湖客,此心长似孤月悬。

“江湖”终不远。我回到了我攻读硕士研究生时的母校贵州大学工作,相隔数千里,虽牵挂先生病情,亦无能长守侍候,心甚抱愧!惟将先生指导下作的博士后出站报告修改成书,且申报了二零一六年的国家社科基金后期资助项目,并侥幸得中,惟愿稍慰师心。

这里的记述时间是“二零一六年十二月十八日”。诗里“行前课我急就篇”是说先生离京去济南前曾指点了我为贵州大学副校长向淑文先生写的四个字“淑世弘文”。先生觉得这四个字内容很好,既嵌含人名,又代表一种人文精神情怀,适合送教育工作者。

听取先生指导

我博士后报告答辩通过后,并没有立即办出站手续,也没有离开先生。我白天多在先生家侍坐,回到住处就做整理、研究。一年后,我终于完成了一部近二百万字的整理稿《黄秉义日记》(凤凰出版社二〇一七年版)。我在该书的前言里写道:

开始整理本书时,已是我在首都师范大学书法院博士后流动站工作的第三年。由于此前已完成了自己的博士后工作报告,此时我每天主要任务就是去导师欧阳中石先生家聆听先生教导、观摩先生写字,学习之馀,就主要从事本书的整理工作。整理工作中经常遇到日记中出现的诸如上海舞台演出剧目及不少旧时人物、地名等,不熟悉处我常向先生请教。先生精于京剧并熟知不少旧闻掌故,又对我知无不言,使我受益良多。而整理方及半,先生竟于二〇一四年底因脑溢血复发卧病在床,至今将近一年尚未康复。我心常不安,失去先生的指点,阻障陡增。

我曾对先生说,陪伴怹的那几年是我最幸福的日子。因为练字有先生指导,疑难有先生解答,所以我的收获也颇大。这些收获集中体现在我的《米芾研究》和《黄秉义日记》这两部著作中。其中,前一部后来成为国家社科基金资助项目,后一部成为国家古籍整理出版规划专项经费资助项目。

《米芾研究》《黄秉义日记》出版

先生只能以医院为家了,半年后,我回母校贵州大学教书。业馀我仍然继续写诗。二〇一七年十一月我趁到北京出差的间隙,又到西山脚下八大处附近的康复医院看望住院的欧阳先生:

桂枝香•再省先生

经年再谒,正北国初寒,百草凋折。昨夜霜风过后,满街残叶。先生卧病三年矣,每回看,每回忧绝。一声轻唤,恍然惊梦,欲开眉睫。 忆往昔,师门立雪。更几番亲炙,几番提携。多少殷殷瞩望,顾余尤切。四年岁月随流水,幸弘文薪火相接。地南天北,此身如寄,此心如月。

回到贵阳后,我也常想念先生。有时有一点意外的惊喜,我就想告诉先生。二〇一八年二月,贵阳除夕正午的阳光不错,我家院子里红梅开放,春兰飘香,我又写了首《丁酉除夕,院内红梅与春兰同绽,忽忆昔日师友,尤念欧阳先生,亟盼先生早日醒来、康复》。题目很长,实际相当于诗序了。此诗正文如下:

梅兰此夕竟同芳,似昔春风共一堂。

休疑五祖偏能秀,应信双雄各擅场。

苗岭云开地气暖,燕山雪霁碧天长。

欣看老圃争奇艳,遥献园丁两瓣香。

此诗亦是七律,但首联失黏。当然如必须要形式正确,可以把此联前后句颠倒过来,可我向来认为内容情感比形式重要,“即景”才能“生情”,不想颠倒。

先生赠书

老实说我早过了做梦的年龄,梦的确也做的少了,但二〇一八年前后我却做了几场关于先生的梦。其中,梦醒后我还对梦境记忆犹新的有一场,时间是一八年四月,梦境却似在某个春节前夕,先生已经康复了,我搀扶怹在楼下走,一路向遇到的人拜年问好。醒后我填了一首词:

喝火令•梦欧阳先生康复

谈笑俱如昔,搀扶倍觉亲。路逢亲旧细相询,道是年关将近,好运自然临。 昨梦分明见,今思定福音。尚忧路远不来频。醒也天明,醒也泪痕新;醒也墨痕依旧,何处可追寻。

也算是春草梦吧!我醒后自己也意识到此梦有些缥缈,但心里还是希望先生有所好转,因此想尽快去北京看个究竟。一月后,终于再到北京医院,我看过先生后又写了首:

意难忘•四省欧阳先生

雨带新凉。正红榴吐艳,月季飘香。晨钟传古寺,病院贮祥光。门虚掩,未端详,怕惊扰梦乡。向榻前,敛声轻唤,有泪盈眶。 别来音讯茫茫。但梦中频见,醒更难忘。恩深言不尽,德厚岂宜量。多少事,自珍藏,共地久天长。永铭记,传薪接火,正道其昌。

当时是中午,在外间隔着门窗看先生似乎睡着了,又听子石大哥说先生最近可能受了点感染,我因此“未端详,怕惊扰梦乡”,心想:难道梦境果然与实际情况相反?

我也未必每件事都“有诗为证”,有时才思不佳,有时确实没有时间,过后灵感失去,“清景一失后难摹”,就没有写诗了。如上首词题目说是“四省欧阳先生”,但我并没有写过“三省先生”的诗词。可我也决不瞎写,第三次我是实际去看过的,而且记忆深刻。当时我到先生病榻前,对着先生平时能听见的一边耳朵说:“先生!我是兴录,来看您了!”先生白皙的面容一下变红了,眼皮底下眼睛频动,眼角努力睁开如绿豆大小的小隙,喉咙忽然哦哦地叫,如在应答,又似斥责,但终于没能发出一个意义明确的字,而且转瞬就平静了,面色也转为白皙,任我怎么说,先生都不理我了。我看怹脚在被子外,有些溃疡,我用手摸了一下,怹的脚又缩回去了点。所以我第四次去看的时候,我怀疑是因为我之前的举动使先生感染了,不敢进里间,更不敢靠近,只隔着门从玻璃外看了一会儿。然后,我就和子石大哥聊,并合了张影。此次无诗可稽,但有影为证:

与子石大哥合影

此后我很少去看先生了,心里一直觉得去看可能对先生康复无益。因为我后来特意咨询过医生,有的医生说病人有时的反应不同常人,以先生为例,怹那次反常的脸红、发音,可能并非怹认出了我,而是忽然被我惊醒了,是害怕有人加害之举,如同常人梦魇的感觉。我服膺此说,所以没有再去看先生。后来北京举办庆贺先生九十华诞暨先生学术思想研讨会,我也去参加了,亦有词为证:

满庭芳•贺欧阳先生九秩华诞并参加先生学术思想研讨会

岱岳摩云,燕山耸翠,北国秋叶红酣。文期笔会,邀约聚群贤。共贺先生九秩,暨从教、七十周年。尤称道,弘文焕采,书教肇鸿篇。 当年,辞故里,诗书漫卷,忝列门檐。更亲炙提携,襄济时艰。五载相从杖履,聆教诲,雨润心田。欣回首,满园桃李,斗艳争妍。

参加先生学术思想研讨会

参加完会议后我就离京回贵阳了,没有去看先生。没想到前一次探望竟然是永别!所以至今我仍然有些遗憾,甚至有以个别医生的言词为借口的自责感!先生真的走了!那天晚上我先是翻来覆去睡不着觉,好不容易恍兮惚兮睡了一会儿,又突然惊醒,一看手机时间约是凌晨三点半。天亮后到正午,看到讣告,才知道当日凌晨三点过先生走了。闻讯后,哀痛之馀,我竟然写出了生平第一首《自度曲》,前序云:“先生去矣!书不成句,但道呓语,以寄哀思”:

庚子何惕惕!早是疫情催逼,又内子、病魔煎急。怪道昨夜难眠,几度惊醒,家人诧异。天明正午,生怕北来消息。无端天夺吾怙,师母才走十日;又是霾云天气,先生去矣! 满目迷离,往事历历。更诲犹在耳,字犹在目,影犹在壁。恨西南路杳,身无飞翼;又阻时疫,恐到亦无益。哀思无极,但北向,顿拜长泣。

“诗言志,词言情”。对诗词这一功能界限,我的认识比较保守,一般写私情类的内容我多选择填词。而且我填词喜欢选与内容相关的词牌名,虽然我知道大多数词牌与内容无关,但仍然坚持这样去做。如上述我初识先生用的词牌名是“画堂春”,因我觉得书画同源,我们师徒相逢的缘分也给我书房带来了春天。我在医院看望先生和梦先生康复作的词用的是“桂枝香”“喝火令”“意难忘”等词牌,而我为先生祝寿并参加先生学术思想研讨会填的词用的是“满庭芳”。其实,有的词牌词谱如“意难忘”很难填,我也是首次填。再如“喝火令”,词牌字面仿佛无关内容,但我有意要望文生义,希望“喝令”上苍:“火”速让病魔退却、使先生康复!“自度曲”,虽然古人用的也多,但我当时哀情激烈,确实不想按谱填词,如同呓语,无依无傍,想啥写啥,当然用韵还是尽量用了较为凄恻的入声韵。

先生赠书

此词中我写到了比先生先走十日的师母张茝京女士。师母也十分爱护我。相较之下,先生对我虽然大多数时候是和蔼、幽默的,但有时也很严厉;而师母对我总是慈祥和蔼的!师母经常把别人送的水果等东西叫我带回去给小孩吃用,却不让我们买东西送来;我父亲、我妻子相继患重病后,师母也经常安慰、开导,支持先生对我“襄济时艰”。有一次我写了一件习作,内容是黄庭坚的诗句“自成一家始逼真”,请先生指教。先生问我干嘛写这个?我说黄庭坚的这句论书诗很好。先生当即沉下脸批评说:我看你是耐不住寂寞想“成家”!声音较大,惊动师母从隔壁房间过来。我少见怹生如此大的气,怕气坏先生。师母拉我到外间安慰我说,是因为前面来的那位大领导惹先生生气了,怹借批评我故意如此,要我不必在意。当然师母还不知我写黄庭坚这句诗的详细情况,但师母对我的爱护之意令我倍感温暖。师母尚长先生半岁,印象中我觉得师母身体更健康,万没想到师母竟然先走了!我对师母突然逝世感到十分悲恸,当即给子石大哥致以唁电:

弟近年未曾来京,疏于拜望师父、师母,一直担心先生,未料师母竟尔仙逝,万分哀恸!与师母一别已逾两年,虽未闻师母身体大恙,想师母已是高龄,弟子不肖,疏于叩问,万分惭愧!尚望大哥节哀、保重!

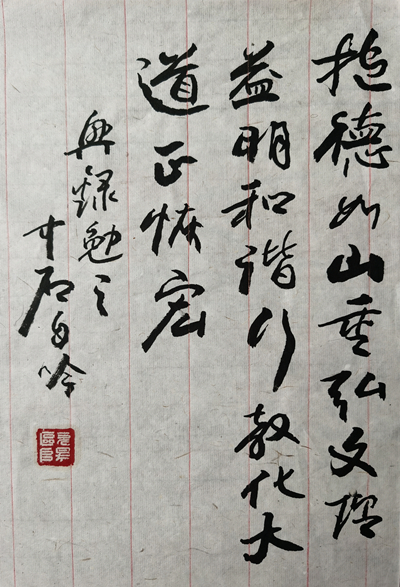

先生遗墨

当然师母对我的恩德不只是救场护我。我也深知以先生的机智,怹也可能真是因前来的那位大领导冒昧请怹写字,心有不悦,就借批评我而“冷场”。果然那位大领导当场没请先生写字就走了,先生还要我送他出门。但是否如此,此后先生也没有解释过,我至今仍然存疑。我想即便是先生临场发挥的加戏,通过我对先生的了解,怹反感“自成一家”的说法是真的。启功和怹等老先生都不认可自己的书法家身份。

先生曾自书诗说自己只是“普普通通一教师”;人家叫怹大师,怹幽默地说自己比“大师”还“大”,是“老”师。先生习研逻辑学出身,一贯讲究名实相符。我本来没有想到“成家”,尤其是对那些所谓的当代书法家我鲜有认同,认为“书法家”应是别人的称谓,尤其是身后的评价。现在人多自己主动填表、入会、称“家”,这多少有追名逐利之心在作怪。不管先生何意,但我从此坚定了不入任何协会的决心,尤其是拒绝加入任何以“家”为名的组织。

先生题赠

我没有得到先生对师母去世后有何反应的可靠信息,但实际是师母辞世十日后,先生也走了。我和妻子决定赴京。在飞机上,我不禁回忆与先生的缘分,吟成了一首《机上忆昔》:

鹏运五千里,师恩二十年。

彤霞开绛帐,煦日映和颜。

侍坐春风里,窥凝霜兔巅。

四隅盈德泽,吾土亦薪传。

首句是说从贵阳到北京的地面距离,次句言自我二〇〇〇年春初识先生至今刚好有二十年的缘分。次联是写我在机上看到朝霞,就联想到先生拉开窗帘授课,和煦的阳光映照着怹和蔼的面容。三联写我们弟子如坐春风,当先生挥毫时,我常凝神盯着怹运转自如、如有神助的笔锋(“霜兔”代指毛笔,传说霜降后的兔毛笔很好写)。尾联说如今四面八方都有先生的弟子在传道,我当然要在我的家乡继续弘文,以使薪尽火传。此诗句句对仗,不免有些板滞之感,但我觉得当时情景要这样写才更典雅、庄重些。

先生以九十三岁高龄辞世,且怹对待人生一向豁达,虽也有遗憾,也有未竟的事业,但后继有人,可以瞑目矣。所以我也尽量不再过悲。我在前面那首闻讣而填的《自度曲》里已哭过,在此首《机上忆昔》诗里就特意涂上更温馨、阳光的色彩。同时,我还要在先生灵前献上一联以明志:

抱德如山,先生诲我;

持心若水,后学则之。

先生安息!吾当自励!

二〇二〇年十一月十二日于贵阳抱德堂

图文编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室