2020年11月19日下午,贵州大学历史与民族文化学院历史学一流专业建设与“新文科”建设系列之一:2020-2021年度教研能力提升计划“田野史学之理论与实践——兼谈历史学专业建设与学科发展”论坛在贵州大学中国文化书院勉学堂举行。

论坛特邀贵州民族大学民族学与历史学学院历史系主任、博士生导师叶成勇教授主讲,贵州大学历史与民族文化学院袁轶峰老师主持。贵州大学历史与民族文化学院杨军昌、黄诚、马国君、唐书明、陈国文、庄和灏、张明、苟军、王曼、栾成斌、张洪滨等多名老师及历史学专业研究生、本科生同学参与论坛。

叶成勇教授以幽默式解读本次论坛主题“田野史学之理论与实践”开始演讲,坦言此题目为黄诚教授所拟,但与他心中所想仅一字之差。随后,他通过“之”字与“的”字两字特性差异背后反映出的学理差异,分析历史学研究的学术精神——“下学人事而上达天理”。

紧接着,他通过介绍法、谈论法、举例法、比较法、引用法、提出疑问等多种方法,深入浅出、娓娓而谈地讲解和分析了田野史学的内涵、层次、背景、实施方案、具体实践等内容。最后,他以一段对于“史”的追问作总结并从“田野史学”角度对历史学的性质、功能、研究方法、研究目的进行综合解析和评价。他认为,“上明三王之道,下辨人事之纪”是历史学学术理想导向所在。而在具体研究方法上,先走进历史再走出历史、走向实践,做到知行合一、开物成务、与时偕行尤为重要和关键。

互动交流环节,主持人袁轶峰老师了回顾叶教授演讲的主题及其主要内容,对叶教授的精彩演讲表示诚挚感谢;黄诚老师夸赞叶教授此次受邀演讲实有“传经授宝”之功,身感获益良多。叶教授有史学、哲学、考古学等多科系学术背景,论坛由教师、研究生、本科生多层次、立体性人员参与交流,可视为一次圆桌会议,是特别时空下的一次因缘际会,鼓励大家多多思考和提问;张明老师一段谈古论今的分享,赢得满堂共鸣和喝彩。他妙语连珠、激情饱满地表达了对田野史学派的赞同和欣赏,同时为当下学生史才、史识、史学方面修养的欠缺表示担忧,希望同学们能从史料出发,深度挖掘贵大历史学的特点与长处。

就师生提出的华南学派和民族大学田野学派的异同等看法与提问,叶教授表示,自己与贵州大学杨军昌、黄诚、张明等老师神交已久、颇有渊源,非常欣喜受邀参加此次论坛。他分别从道、术层面作出解答,认为前者的历史学还是停留在象牙塔里的学问,而田野史学以上承司马迁、孔子、周公史学道统为理想,力求走一条面向大地、面向当下的学问。随后,他分享了自己十余年教学经历,感叹田野史学创业艰难,一路走来、为之不易,唯有边走边看边摸索,尽管饱含辛酸、艰难、泪水和汗水,但因胸怀历史学的情愫和追求而始终坚守。

关于历史学研究方法、专业素养、论文撰写及田野史学如何展开等方面观点分享与疑问,叶教授耐心倾听并一一回应。认为,如今中国历史学当下境况正走向碎片化,而历史学的出路应该是宏大叙事方向,万流归宗、承继传统;田野史学是实践性很强的研究方法,要求走出书斋、走出校门,实现历史学研究活态化;田野史学并非万能,却是史学研究的一个有效方案;在文献的基础上,通过走向活态社会去窥探历史,把握活态社会,从其运行逻辑去看其真实性,去理解人类发展的一些东西;研究生、大学生在校学习时间短暂而宝贵,不妨将学问做到实处,像匠人一样兢兢业业,做好对历史学的钻研和传承。

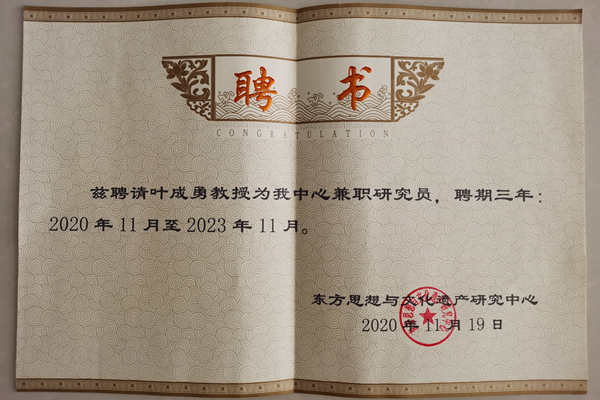

通过贵州民族大学与贵州大学的历史学专业此次论坛学术交流和互动,参会人员深表受益良多。大家认为,历史学的田野史学派从其独特角度,在某种程度上回答了历史学著述中为何书写、为谁书写、谁来书写、如何书写等问题。论坛最后,黄诚教授代表东方思想与文化遗产研究中心向叶成勇教授颁发聘书,特别聘请叶教授为贵州大学历史与民族文化学院东方思想与文化遗产研究中心兼职研究员。下午四时许,论坛在热烈的掌声中顺利结束。

文:历史与民族文化学院 周华侨 图:中国文化书院 张洪