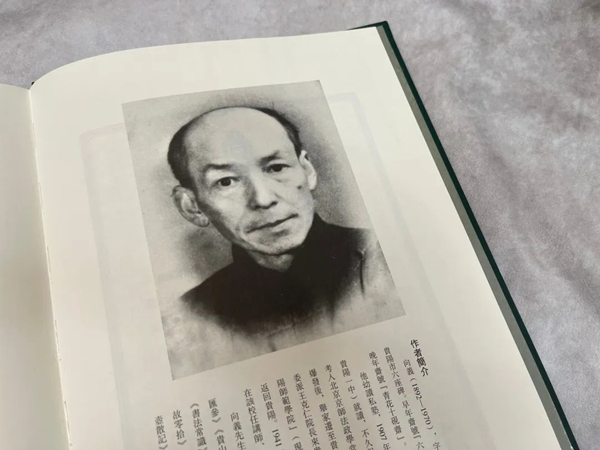

作者:何 京

石鼓文是中国古文字中,尤其是秦系文字中的重要代表。追溯中国的金石学史,石鼓文的研究向来占有极其重要的地位,历代学者皆对此倾注了很多心血。

《石鼓丛考》是向义先生倾其毕生精力完成的一部文字学力作,曾得著名金石学家、学者马衡,著名诗人、学者闻一多的赞誉。尽管随着时间的推移、研究的深入,先生的某些具体观点或有可商,然而在石鼓文研究的学术史上,他倾注心血的这部著作,当是极有分量的。同时,对于贵州地方文化史而言,向义先生及其《石鼓丛考》,也是贵州当地赓续优秀传统文化的重要物证,故而整理出版具有重要的价值和意义。

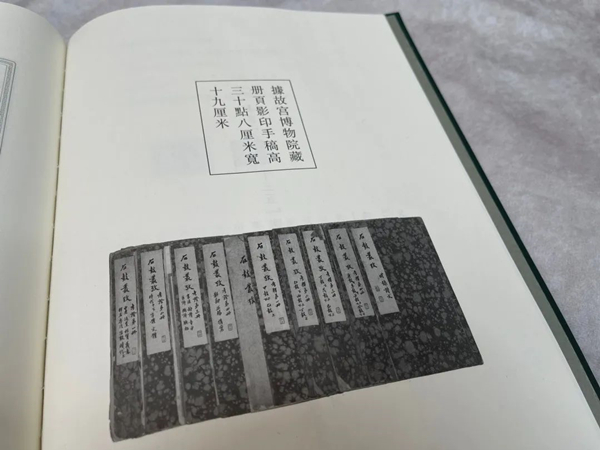

《石鼓丛考》一书的发行,是中国文字史上一件具有重要意义的事情。作者向义已去世五十余年,书稿束之高阁,几近湮灭。所幸贵州人民出版社历经诸多困难而不懈努力,终使这部贵州学者的巨著得以面世,此为文化之幸。作者手稿原稿向氏后人已捐赠给故宫博物院,本书是故宫馆藏的影印本。

向义先生是我姑外婆的先生,我们叫他姑外公。小时候常随外公去他家。他住在电台街一个精致的小院落。穿过文昌阁的城墙拱门,行走到电台街中段,几级台阶上有个木质的朝门,那就是他家。叩门而入,姑外公向义总是端坐在左厢房的书斋里,四壁皆是直达屋顶的书架,满屋书香。书案上有些精巧的文玩,一个绿色玻璃灯罩的台灯总亮着,使书斋凭添几许温暖。给他请安后,他笑盈盈的与我们聊几句,我们便被带到客厅,那里的茶几上通常有些桃片糕之类的小点,那是孩提时的所爱。

对向义的印象,就止于这些了。依稀还知道他大概是贵阳师范学院(现贵州师范大学)的教授。但那时是“文化大革命”期间,教授在社会上灰溜溜的不吃香。1970年他便去世了。他的儿子,我的表舅向行端去师范学院报丧,学院的人都外出互相揪斗去了,只有一个军宣队的军人漠然留守。表舅求告无果,只能回去找几人帮忙,把父亲的遗体抬到城郊周家山乱坟岗中草草下葬。待我们长大成人后,阅历渐长,方知向义先生是位了不起的文化大家。他一生饱读诗书,学富五车。现学术界最为推崇的是他在楹联方面的研究,影响深远。有学者指出,近三十年来我国在楹联方面的理论研究成果,似乎都是建立在向义楹联理论研究基础之上。

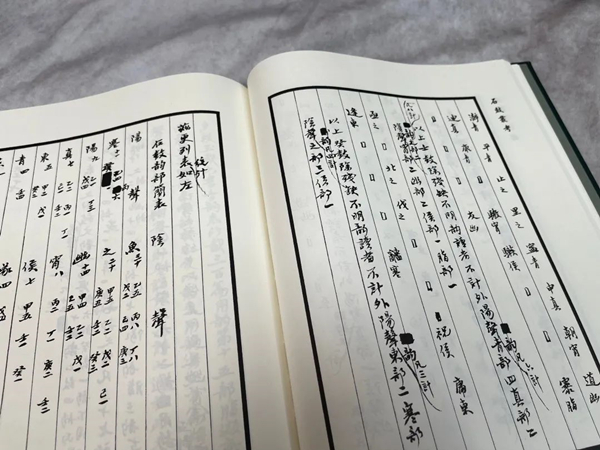

其实,以对中国文化的贡献而言,向义真正具有崇高学术地位的成果,正是这次出版的《石鼓丛考》。《石鼓丛考》是向义集毕生精力研究石鼓文的专著,洋洋60万字,堪称鸿篇巨制。石鼓文是先秦时期的刻石文字,因其刻石外形似鼓而得名。唐初出土于陕西宝鸡,共计十枚,是中国文字的第一石刻。现藏于故宫博物院。分别刻有大篆四言诗共十首,计七百一十八字。从字体上集大篆之大成,开小篆之先河,有“书家第一法则”之称誉。但石鼓之学,年代久远又深奥费解,从唐代起,率土之滨,只有历代的文化大家,方敢研习把弄,书写新得。

向义可谓石鼓文研究领域的集大成者。他辑录了古今各家对石鼓文的研究观点,从韩愈、苏东坡到罗振玉、王国维、郭沫若、马叙伦。他的结论是:石鼓考释,古今大备,但诸家之说,互有长短。固多独到之处。或不免偏执之弊。为此,他披练群经,网罗众说,对前贤时彦的观点,加之深思精研,焕然自得,对石鼓文的由来、移置、形质、序次、字体、章句、韵读、摹拓、意义等进行了全方位的阐释,把石鼓文的研究推到一个新的高度。而后他又辑录了韩愈、韦应物、苏东坡以降各代名家吟咏石鼓文的诗文。由此可知,向义在这一领域研究的高度、深度、宽度,他是无可辩驳的领军者。

来源:贵州出版集团 贵州人民出版社

信息收集与编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室