2022年3月,贵州大学中国文化书院(阳明文化研究院)副教授暨贵州大学中华传统文化与贵州地域文化研究中心副研究员王松龄著《音乐与心性:艺以修心的音乐教育哲学》由中华书局出版发行。

音乐艺术是人类具有普遍性的文化样式,是一个可以贯通古今、连结中西的文化领域,又是与每个人生命体验直接相关的心灵家园。在古典观念中,艺术是德性修养的门径;近代以来,音乐与道德割裂开来,反而迷失了方向。本书中心问题为“音乐艺术如何改善人的心灵”。

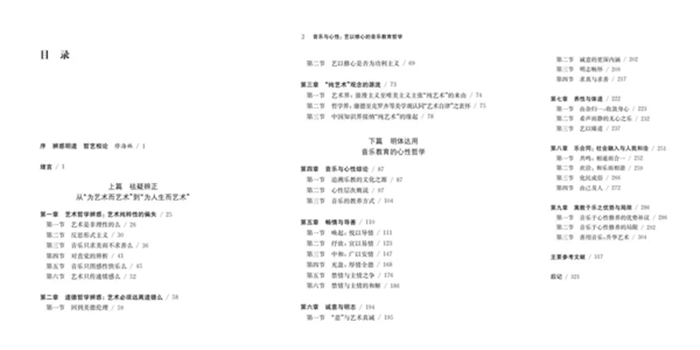

全书尝试为音乐育人奠定一个贯通而深入的思想基础,以期重焕艺术的人文精神内涵,分为上下两篇,一反一正,先驳后论。上篇以祛除疑误为主,援用中西方哲学资源和音乐实践体验,扫清认知积霾,重新树立“为人生而艺术”的认识。下篇则正面论证音乐转化心性的理谛,阐明音乐如何作用于心灵,音乐培育道德和完善人格的根据何在。最后纵论音乐对于修身育人的优势和局限。全书22万字。

本书编辑推荐语显示,礼乐教化在中国有几千年传统,却在近现代迷失方向。礼乐制度封存于历史掌故之中,礼乐精神在当代政治文化和社会科学体系中几乎失语,社会生活中长期匮乏中正和雅、能凝聚并净化大众情感的公共音乐生活。作者以问题意识试图探索解决这一症结的哲学理路。

从事艺术不是为了炫技,不是为了享乐,而是有着对终极价值的仰望和净化心性的追求。国内外音乐教育界很强烈地意识到目前技术至上、人文缺失的弊端,需要在本体论的意义上扭转“为艺术而艺术”的思路,转向“为人生而艺术”。

运用大量哲学理论、艺术实例、音乐体验,如古今中外哲学家孔子、荀子、王阳明、席勒、尼采等,音乐大师如莫扎特、梅纽因、铃木镇一、傅聪等,他们对音乐育人的肯定和对音乐现状的担忧,无不显示了音乐教育的大有可为。

修海林在前言“辨惑明道 哲艺相论”中写道:

王松龄的《音乐与心性: 艺以修心的音乐教育哲学》一书出版,嘱我作序,欣然应之。这项课题成果,从“音乐与心性”的关系入手,围绕“艺以修心”这一音乐教育哲学的中心命题,通过系统而深入的研究,首次在音乐学与哲学两个学科之间,建立了一个论域宏大、辨析深入且基础厚实的“论坛”。在这个“论坛”中,音乐哲学的心性论研究,可谓贯通古今、学接中西。其中前人的思考、见解与辨识、论题,以及由此而涉及、引发的所有各种问题,都在不同程度上得到呈现——或有所启迪,或辨惑明道,或再生新见,或得辟新径。总之,只要登入此坛,漫步其上,无论作为学习者还是研究者,都会激发思索,启迪智慧,进而有更多的收获。

2013年,我在北大哲学系参加博士论文答辩时认识了王松龄,她是楼宇烈先生的高足。她的博士论文谈音乐哲学的心性论,在哲学理论方面用力甚深,当时的阅读、评审,花了较多的时间。现在的这部著作,脱胎于她的博士论文,但已有较大调整,哲学理论方面的内容篇幅有较大缩减,所论更为关注音乐教育的实践。如此,音乐哲学或音乐教育哲学的心性论研究,与乐教或美育的当代实践联系更密切了。

这种重实践的学术倾向调整,其研究成果不仅会让音乐哲学美学或音乐教育学的学子受益,并且也进一步加强了中国哲学心性论与乐教实践之间的联系,这无疑有助于研究的深入。这是因为,无论是在传统乐教还是现代音乐教育的论域中,心性论的哲学研究,其实从未远离人的社会实践,尤其是与艺术生活的联系。

我的体会是,就像先秦哲学本身具有很明显的音乐哲学烙印那样,心性论的音乐哲学研究只有以乐教的实践与育人铸魂的需要为着眼点,以及面对特定历史生活中声色娱乐与修身立教乃至乐教领域雅俗不同价值取向之间的对立,进而论道,才能真正在“音乐与心性”的关系中,在人性论、伦理学与音乐学的相关论域中,展开音乐哲学的思考。这样一种哲学的思考,反过来,也会促进音乐哲学美学学科基础理论的研究和思考。

谈“音乐与心性”的关系,首先要面对的是心性关系。这也是儒家人性论思想的核心概念。自孔子提出“性相近也,习相远也”(《论语·阳货》),虽未直言心,若论心性,则已然有别。心性与音乐的联系,是以情为中介。孟子以人性“四端”(即恻隐、羞恶、辞让、是非四种道德心理)根系于人心,所谓“君子所性,仁义礼智根于心”(《孟子·尽心上》)。但是孟子认为,这“四端”的“为善”,仍需通过情起作用,故曰“乃若其情,则可以为善矣”(《孟子·告子上》)。此外,孟子还将“口之于味也,目之于色也,耳之于声也”(《孟子·尽心下》),以及相应产生的“同嗜”“同美”“同听”(《孟子·告子上》)视为普遍人性。具体到礼乐的实践,孟子提出“仁言不如仁声之入人深也”。此“仁声”与“德音”(《乐记·魏文侯》)概念的表达,确立了心性与音乐乃至乐教的联系。

荀子比孟子更强调“情”的中介作用。荀子以“性之好恶喜怒哀乐,谓之情”,认为情受控于心,故曰“情然而心为之择”(《荀子·正名》)。荀子论乐,首先讲“夫乐者乐也,人情之所必不免也”,又讲“声音动静,性术之变尽是矣”。(《荀子·乐论》)他视喜怒哀乐等情感为“天情”,而“天情”受到心(“天君”)的支配。若“心”失去对性情的支配,则如其所说:“夫民有好恶之情而无喜怒之应,则乱。先王恶其乱也,故修其行,正其乐,而天下顺焉。”(《荀子·乐论》)所谓“喜怒之应”,即体现其情感、态度、价值观的心之反应。

荀子所谓“乐者,乐也。君子乐得其道,小人乐得其欲”(《荀子·乐论》),是在心性、情感与乐的关系中引入其人性论思想中的“道”“欲”范畴。这一认识后来在《礼记·乐记》中得到进一步深化,并通过建构“天之性(性之端)”与“性之欲”以及“德”与“欲”、“动”与“静”等多对范畴,构成《乐记》论证先王为何要制礼作乐的人性论认识基础和重要内容。

《乐记·乐本》所强调的“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物也”,继而引出情与音声的关系,指出“六者非性也,感于物而后动”,进而围绕着“感于物而动”命题及心物、心声关系,论证先王制礼作乐、推行乐教的必要性,从而在心性与情感、情感与乐教之间建立起《乐记》论述“音乐与心性”关系的人性论认识基础。

这也是中国古典音乐美学思想基本上属于情感论,以及以审美伦理情感(礼乐活动中的审美伦理情感在《诗经》的描写中有最集中的体现)为礼乐文化背景下的乐教情态,并成为其重要艺术审美特点的主要原因。王松龄书中篇幅最大的第五章,以“畅情与导善”为题,分别从“唤起:悦以导情”“抒放:宣以易情”“中和:广以安情”“充盈:厚情全德”“禁情与主情之争”“禁情与主情的和解”六个方面展开,集中论情,正是把握住了“音乐与心性”关系中“情”这一具有中介功能的重要关照对象。

王松龄将“音乐与心性”问题置于宏大的中西哲学思想中去探讨、梳理,故而有底气在书中提出:“所有对‘艺以修心’形成挑战和拒斥的学说,基本都可以追踪到西方近代以来的学术思潮。”并专设“艺术哲学辨惑:艺术纯粹性的偏失”“道德哲学辨惑:艺术必须远离道德么”和“‘纯艺术’观念的源流”为前三章,以问题为引导,辨析解读。这些设问和思索的梳理、解答、回应,从某种意义上说,本身就是一个开放的“论坛”。对这个话题感兴趣的研究者,着实可以据此条纲,系统思考一番。

这些问题或属认识论范畴,或属价值论范畴。然而,为何在西方艺术(音乐)美学语境,以及受西方艺术(音乐)美学思想影响的当代文化语境中,艺术(音乐)的“非理性”“形式主义”“求美不求善”“直觉”“感性快乐”“唯情论”以及主张“为艺术而艺术”、认定艺术审美的“无功利目的性”等观念,能够在很长时期成为强势话语?甚至因所谓“纯艺术”“纯音乐”观念而引发出诸如“音乐不承载道德担保”,以及否认、淡化音乐的理解和认知功能的主张?

究其根本的原因,就其学理基础而言,其实不在认识论,而在本体论。仅在认识论的旋涡中打转,是无法从根本上解决因本体论问题上的失误而导致的认识论方面的“迷失”的。就音乐哲学的本体论问题而言:在中国音乐美学思想语境中,“音(声)≠乐”;在中西音乐观念与核心概念的比较中,“乐(yuè)≠音乐(music)”;在当代音乐美学理论语境中,就音乐的存在方式而言,“乐本体”≠“音本体”。因此,若仅仅将“音乐”视为物理声学意义上“音响及其运动形式”或“纯音乐”的存在,则“所有对‘艺以修心’形成挑战和拒斥的学说”,乃至在西学语境中逻辑地走向自律论、曾经对传统情感论产生强大冲击力的、以汉斯立克为代表的形式主义音乐美学当然成立。

在理论研究中,一个属于学科基础理论的核心问题,往往可以为一整个学科领域从理论到实践问题的研究提供支持。所以,看起来只是一个与音乐的存在方式相关的音乐本体论问题,却可以为与音乐的理论和实践有关的所有问题提供支撑,成为决定各种理论产生、形成或再延伸、发挥的基石。

王松龄的《音乐与心性:艺以修心的音乐教育哲学》一书,作为我国第一部音乐教育哲学理论专著,反映了作者具有较为扎实的中西哲学理论学养;书中所述所论,力求在中西、古今音乐实践的背景中展开,就其结构、内容及其论述的广博深度而言,堪称力作。若要对其中所涉人物的观念及论点,在其整体的学术、人文、艺术背景中给予全面而深入的把握,对于音乐学专业出身的我来说,显然是难以驾驭的。因此,我在这里所阐发的,与其说是评论,不如说是走进王松龄设下的这座论坛“大阵”,参与讨论,抒发己见。我更希望中国艺术哲学美学界、艺术教育界的专家学者、师生同仁,能够就此书设置的话题及展开的论述进行讨论,见仁见智,相互启迪,共同促进中国音乐教育哲学学科理论的建设。

是为序。

辛丑年秋冬之际

北京安翔路霞飞阁

作者简介:王松龄,北京大学哲学博士,曾任北京航空航天大学高研院讲师,现为贵州大学中国文化书院(阳明文化研究院)副教授、贵州大学中华传统文化与贵州地域文化研究中心专职副研究员,贵州大学-孔学堂中华传统文化研究中心兼职研究员。

图文:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室