2022年8月6日,孔学堂学术委员会年会暨“新时代古籍整理与研究”学术研讨活动举行。来自全国著名高校和学术机构的25位孔学堂学术委员齐聚孔学堂,对孔学堂学术委员会2022年度学术工作报告进行审议,对“新时代古籍整理与研究”进行研讨。这是一年一度的学术委员总结会,也是找不足、补短板的“关门提高会”。

孔学堂学术委员会年会暨“新时代古籍整理与研究”学术研讨

孔学堂学术委员会执行主席徐圻主持会议。贵阳孔学堂文化传播中心主任、党委书记戴建伟,孔学堂学术委员会主席、武汉大学国学院郭齐勇教授,孔学堂学术委员会委员、贵州大学中国文化书院荣誉院长张新民教授等出席。

孔学堂学术委员会执行主席徐圻主持会议

会议听取2022年孔学堂学术委员会工作报告,对孔学堂10年与孔学堂现象进行学术研讨;对孔学堂书局图书选题,《孔学堂》杂志发展规划进行沟通;对贵州省2023年度哲学社会科学规划国学单列重大课题选题进行评审;同步举行“新时代古籍整理与研究”学术研讨。会议增补陈引驰、贡华南、潘斌为学术委员,索晓霞不再担任孔学堂学术委员。戴建伟担任秘书长,肖立斌担任常务副秘书长。

贵阳孔学堂文化传播中心主任、党委书记戴建伟担任孔学堂学术委员会秘书长

“2022年是孔学堂创建10周年。学术委员会在促进中华优秀传统文化的研究传播上,有成绩也有差距。”会上,徐圻从高校入驻研修、对外合作交流、学术论坛创新、学术交流成果、课题研究成果、学术品牌打造、学术期刊出版等方面,对2022年孔学堂工作进行总结。

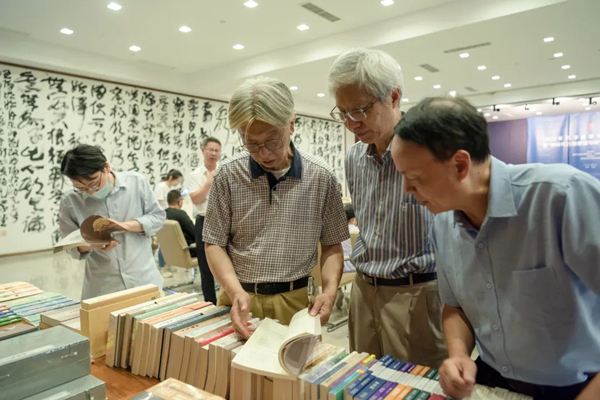

“新时代古籍整理与研究”学术研讨

回顾的目的,更多是为了查找不足,补齐短板。“排难而进,是今年孔学堂与知名院校、科研机构、学术组织开展合作研究的关键词。”在推进学术研究方面,徐圻透露,截止目前,孔学堂已和30个国内外入驻研修机构签约,相继开展多方面合作。

与会专家学者讨论“孔学堂现象”

此外,以创新工作方法和传播方式开展高层次的学术活动,进而产生高质量的学术成果,是提升孔学堂学术品牌的关键。“孔学堂10周年,我们不庆祝,只回顾和思考。”谈及10年发展历程,徐圻坦言,并无前人和旁人参照的孔学堂,不仅有思路,更有推进力。“没有‘创新’就没有孔学堂。未来怎么发展,需要学术委员会的每一个人,查找不足,补齐短板。”

郭齐勇坦言,“孔学堂10年辛苦不寻常”

“10年辛苦不寻常,我们见证了第一个10年,要迎接第二个10年。”谈及过去,郭齐勇表示,从“游击战”到“阵地战”,从“随意的,偶然的”,到“科学的,必然的”。10年来,孔学堂立足贵州、面向全国,成为全国高端的文化学术交流平台和传习研修基地。“谈规划,我们要吸收各位委员的智慧,在入驻研修、创新学术交流、提升科研成果上,有更多的改进和突破。”谈及未来,郭齐勇认为,在融媒体时代,如何利用传播优势,将传统和现代结合,将“笨重”的文化活动传播推广,是孔学堂新时期面对的新挑战之一。“贵州能在全国做出这样的文化影响,不容易。我们有这么好的硬件、软件条件,还有很多事情可做。”

孔学堂学术委员会年会暨“新时代古籍整理与研究”学术研讨

“孔学堂现象”,是对孔学堂建设发展,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,最有力的概括,而孔学堂“并非完美”。这个现象级的国学胜地如何实现“连续性、稳定性、可持续性”?会上,学术委员们立足孔学堂自身独特优势,就“十年孔学堂与孔学堂现象”进行研讨。

与会专家学者认真聆听2022年孔学堂学术工作报告

“孔学堂形成了什么样的现象?我想,是坚守中华文化传统,但绝不封闭,绝不搞‘假大空’的东西。”孔学堂学术委员、中国人民大学姚新中教授认为,孔学堂给予学者宽松、自由的论辩、交流,让大家在“动”中砥砺。“这样的环境氛围,在全国都很少见。”

孔学堂学术委员,中国人民大学姚新中

创办孔学堂,意味着人文活动空间的扩大,代表着贵州重建文化秩序的努力,也显露出人文中国的新气象。如何把老祖宗的好东西讲清楚、传下去,孔学堂更像是“文化实验地”。

孔学堂学术委员,贵州大学教授张新民

“我们都是从历史看今天,从今天看未来,然后在历史、今天、未来中无休止的对话。孔学堂作为一个现象,我想,要放到历史大局看。”对此,孔学堂学术委员、贵州大学教授张新民认为,孔学堂就像“文化实验地”,其意义、价值的评估无需多言。“发展空间和待完善的地方还有很多,但我们既然做起来了,就一定要做好,把它当成真正的学术、文化的、影响中国人乃至于到全世界的学术精神性的、高品位的学术阵地。”

会议对孔学堂书局图书选题,《孔学堂》杂志发展规划进行沟通

为把孔学堂建设成文化高地,贵州拿出的是智慧和勇气。但,孔学堂只是文化现象吗?“孔学堂不能仅仅停留在文化现象上。”对此,孔学堂学术委员、山东大学儒学高等研究院副院长、教授颜炳罡认为,孔学堂现象,是一种从文化现象变为价值导向的一种现象。“以往我们偏重于研究,教化能不能更深入一步?如何落地?如何进行更深入、深层次的挖掘,是我们当代学者的使命。”

孔学堂学术委员,山东大学儒学高等研究院副院长、教授颜炳罡

此外,杨国荣、胡晓明、舒大刚、董平、干春松、吴震、张文江等专家学者,也分别从国学传播的对象、研究成果的个性化、学术平台建设等角度,分享了自己的不同见解。

会议对贵州省2023年度哲学社会科学规划国学单列重大课题选题进行评审

“孔学堂是贵阳‘爽心’文化的最大品牌。”贵阳孔学堂文化传播中心主任、党委书记戴建伟表示,孔学堂作为新时代贵州文化建设的标志性品牌,将持续打造学术平台、教化平台、交流平台。“做文化、做学术、做普及、做研究,成为文化品牌,是孔学堂的初心和目标。”

会议对孔学堂10年与孔学堂现象进行学术研讨

据悉,孔学堂学术委员会是孔学堂的学术审议机构,自2014年成立至今,切实履行相关职能,为孔学堂研修、交流、出版等学术活动提供了指导、咨询、决策作用,积极促进孔学堂学术活动健康发展,为孔学堂的事业作出重大贡献。

图文:多彩贵州网·众望新闻记者 应腾 张杰 实习生 朱玉群 中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室