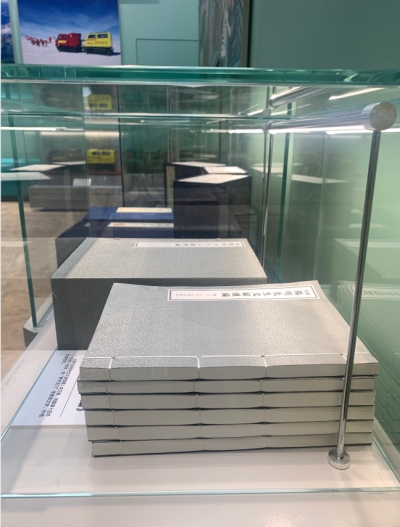

连日来,在北京举行的“奋进新时代”主题成就展现场涌动着参观的热潮。《新刊阳明先生文录续编》以实物形式亮相地方展区贵州单元,吸引了不少观众驻足观看。

据悉,此次展出的《新刊阳明先生文录续编》(线装本,共三卷),是明嘉靖十四年(1535)贵阳刻本,由贵州大学张新民教授审定并冠序、贵州省孔学堂发展基金会资助和孔学堂书局影印出版,也是贵州省重大出版项目“阳明文库”(一期)著作之一,在阳明文献整体系统之中堪称珍稀而宝贵。

阳明文化源于明代哲学家王阳明,以王阳明的教义及其当代意义而广为传承发扬。500多年的发展,阳明文化不仅是中国历史文化宝库中的瑰宝,更是当今世界文化交流的一座桥梁。

近年来,中国乃至世界都掀起了对王阳明及其学说的研究热潮。贵州龙场作为阳明学的起点,奠定了王学的基石,并构建起“心即理”—“知行合一”—“致良知”的基本理论框架,给贵州乃至整个中国思想史都带来了巨大改变。

贵州单元展出的《新刊阳明先生文录续编》

明正德元年(1506),王阳明被贬入黔,到贵州龙场(今修文县)当驿丞。一路上经历九死一生的王阳明,于正德三年(1508)春天到达龙场。当时的贵州森林茂密,天气湿冷。王阳明自己搭了间茅屋居住,既透风又漏雨。后来他无意间在山上发现一个山洞,便搬进洞内。当地村民热情淳朴,眼见王阳明居住条件恶劣,便自发组织起来,帮他建了一幢木屋。王阳明在此参学悟道,讲学授徒。他的“心即理”“知行合一”等新学说在此传播。

虽然王阳明在正德五年便离开贵州,龙冈书院也因此荒废,但他在贵州期间的人才培养却产生了极为深远的影响。当时的贵州尚属荒蛮之地,王阳明在此开办书院,培养了一批德才兼备的学生。他们继续将阳明心学发扬光大,大大推动了贵州乃至西南的文化教育事业。

自上世纪八九十年代以来,经过省内外专家30余年不懈研究,久埋于历史烟尘中的“黔中王门”,逐渐恢复本来面貌,并得到中外学术界的认同。

直到今天,王阳明思想和精神依然对贵州产生着强烈的影响。在“十三五”开局之时,贵州就提出要大力弘扬“天人合一、知行合一”的贵州人文精神,贵阳市也将“知行合一,协力争先”作为城市精神进行大力推广。两者都对王阳明的“知行合一”赋予了时代诠释,将其思想运用到现实生活之中。

同时,延续了王阳明在贵州讲学授徒、发展教育的精神,贵州如今成为阳明学研究重镇。学术研究的步伐不断加快,多个阳明学文化研究机构相继成立,并与国内另一阳明学研究重镇——浙江,展开密切合作,启动了多个相关项目。孔学堂、贵州省文史研究馆等机构长期开展公益讲座,不断传播以阳明学为代表的中华优秀传统文化。

基于在阳明学研究方面的独特资源,大批贵州学者也积极投身到阳明学的研究中。贵州大学、贵州师范大学、贵阳学院等高校,均有专门研究阳明学的机构。以张新民、余怀彦、王晓昕、赵平略、邓国元、任健等为代表的专家学者,积极推动着阳明学研究发展。

上至学术研究,下至全民普及,各类研讨会相继落地贵州开展,各类表现阳明精神的文艺作品也层出不穷。在如今的贵州,阳明心学已不再仅限于学术范畴的交流,而是走入人民大众,渗透到百姓生活,在社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德等方面为贵州人树立起道德观。同时通过各种形式的呈现,在增强文化自觉、强化文化担当、培育文化品牌等方面提供了更多方法。

作为贵州省践行“四个自信”的强有力的举措,贵州近年来还大力推进“阳明文库”出版工程。该工程以阳明文化为核心,多角度、深层次深入挖掘阳明文化资源,高水准、全方位汇聚和推出海内外阳明学研究精品力作,旨在打造一个具有权威性、唯一性,现象级的时代出版工程,进一步提升贵州阳明文化内涵,占领阳明学研究和传播高地,为中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展贡献贵州的力量。

作者:贵州日报天眼新闻记者 安通 原标题:“奋进新时代”主题成就展丨珍稀阳明文献亮相,由贵州“阳明文库”搜录 原文来源:“天眼”新闻(贵州日报报刊社官方新闻客户端)

转载来源:“动静”新闻(贵州广播电视台官方新闻客户端) 2022-10-08

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室