2022年11月26日上午,孔学堂传统文化公益讲座第931场在线上顺利举行。本场讲座由著名中国哲学研究专家,北京师范大学哲学院特聘教授、道家与中国思想文化研究中心主任刘笑敢教授主讲。讲座主题为《天人合一:学术研究与文化重建》。贵州大学哲学学院教授、贵州大学中华传统文化与贵州地域文化研究中心兼职研究员龚晓康担任本次学术讲座主持人。

刘教授的讲座从三个方面展开:(一)焦点不明的论辩:历史背景的观察与分析;(二)历史文献与真相:回到证据;(三)两种取向:研究与创构。

孔学堂传统文化公益讲座第931场

首先,刘教授从“一篇半”文章引入,讲述了自己对“天人合一”问题研究的缘起。20世纪80年代新春伊始,重新讨论天人合一问题的最重要的文章以金岳霖的一篇英文文章“Chinese Philosophy”为代表。讨论高潮当以钱穆96岁时完成的绝笔之作《国文化对人类未来可有之贡献》为引子,作者提出“天人合一”论是中国文化对人类文化的最大贡献。之后,季羡林、任继愈、李申、蔡尚思、余时英等大家围绕钱穆先生《中国文化对人类未来可有之贡献》一文,对“天人合一”思想展开了热烈的讨论。

刘教授认为他们虽然就“天人合一”问题提出了不同的见解,但是他们的争论因缺乏自觉意识,对天人合一原文理解不同,致使争论的焦点不准、分歧不明。为此刘教授提出评论天人合一,首须对中国哲学史上的天人合一学说有比较明确的了解。并且,他认为新学科的任务和旧传统的使命有根本不同,话语体系、评价标准与古代学术、旧有体例之间有某些难以兼容的原则和特点。突出的一点就是古代的学问、信仰和修养三位一体,而现代学术传统和标准则强调学术、信仰和修养的分别。

著名中国哲学研究专家,北京师范大学哲学院特聘教授、道家与中国思想文化研究中心主任刘笑敢教授主讲

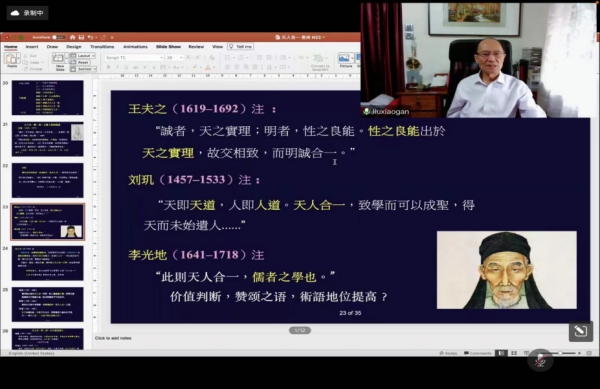

紧接着,刘教授从历史文献分析的角度切入,对 “天人合一”一语在历史上出现和使用的情况作了初步的分类考察,并将天人合一说在宋元明清的意涵划分为主流三类型、六歧说与一共义三大类。主流三类型为:天道人事相贯通、以人事为重心、以天道为重心。六岐说则是以天道为重心、以人事人心为重心、以形下为重心、道家式天人合一说、禅宗式天人合一说、唯器说的天人合一说。一共义则是指作为赞颂语的天人合一。

刘教授特别指出,将天人合一作为一种共同接受的崇高的赞颂之词,反映出一种观点、熟语、理论、信仰普及化、流行化以后的一种无可避免的空泛化命运。也许正是因为“天人合一”一语的这种空泛化性质,思想史上的一流学者都很少用之,更不会以之为中心论题。

刘笑敢教授主讲《天人合一:学术研究与文化重建》

刘教授认为“天人合一”思想有两种不同的取向,一种是纯学术的历史性的研究,一种是现实性的思考,二者能否兼顾或是混合关键在于是否有自觉和自知。

对于如何创造和建构现代天人合一理论,刘教授提出应该明确这一理论的主要内容是应然的还是实然的?应该明确自己的立场与古代传统的关系,继承哪些,否定和抛弃哪些?新的天人合一理论不能仅仅是一种思维模式,或赞颂性的熟语,必须有具体的理论内容。应当保留古代天人合一说的某种隐秘性,同时也应该或可以留下某些模糊的空间。因为只有保持天人合一中的隐密性,才能提醒人类对自身局限性的警惕,才能帮助人类正确认识自己在世界、宇宙中的真实处境和地位,这或许是中国古代天人合一说对现代社会可能有的最主要的贡献。

刘笑敢教授主讲《天人合一:学术研究与文化重建》

讲座临近尾声时,主持人龚晓康教授进行了概括性的总结与点评。他认为刘教授的讲座贯通中西,尊重文本,关注现实,见解独到,具有极高的学术价值。讲座最后,刘教授耐心、细致地和听众朋友们进行了交流互动,回答了大家较为关心的问题,如道教生态思想与天人合一的关系、如何解释“天人合一”中的“天”、庄子的天人合一思想等,听众纷纷留言表示深受启发。

图文:哲学学院 中华传统文化与贵州地域文化研究中心 龚晓康

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室