2022年12月3日上午9:30,中山大学周春健教授开启了孔学堂第932场传统文化公益学术讲座。本次讲座通过线上方式进行,主题是“《诗经》里的名物”。贵州大学文学与传媒学院副教授、贵州大学中华传统文化与贵州地域文化研究中心兼职研究员付星星担任学术主持。

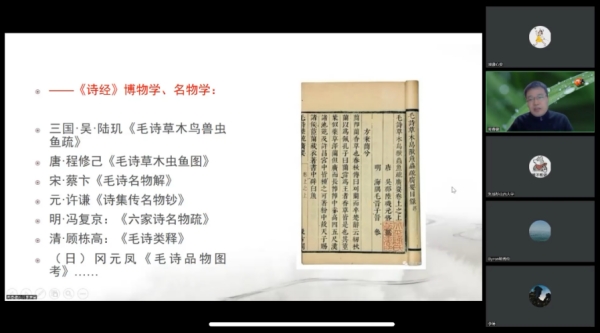

周教授从“博物与多识”“《诗经》名物与哲学”“《诗经》名物与诗义”三个方面讲授了《诗经》中的名物。他首先梳理了中国传统学术对于博物的强调与理解,指出传统学术从博物而不惑以成就“博物洽闻之君子”的治学境界。《诗经》从地理空间上包含了中国辽阔的地域风物,加之古今异时,乡土殊产,可见“名物”之学对于中国学术史和《诗经》学史的重要性。

在“《诗经》名物与哲学”中,周教授从哲学与义理的层面讲述了《诗经》名物独特而丰富的意涵,将“名物与比兴”和先秦时期“引譬连类”的思维方式、“万物一体”的观物方式相结合起来。在“名物与格物穷理”中探究了“名物”中所蕴含的物理、天理与人情。在“名物与心、性、情之关系”中,将名物的性情与人的性情相联系,通过了解名物性情与诗人性情之方法与途径,揭示出诗篇名物与诗篇诗旨之密切而和融的关系。

在《诗经》名物与诗义的关系中,周教授指出《诗经》中的名物包罗万象,亦如清·纳兰性德《毛诗名物解序》所云:“《六经》名物之多,无逾于《诗》者。自天文地理、宫室器用、山川草木、鸟兽虫鱼,靡一不具。”名物成了我们了解丰富多彩之《诗经》世界的重要媒介。在《周南·关雎》的深入讲授中,从名物之动物、植物与器物出发,特别是对“雎鸠”鸟“挚而有别”之猛禽形象的深入阐释,由雎鸠鸟之“挚而有别”的性格与性情出发,揭示出诗篇对于“生有定偶而不相乱”的人类社会之君子与淑女美好婚姻关系的向往。

周教授强调了《关雎》诗之于夫妇伦常、家庭伦常及规范性之形塑的重要功能。《关雎》诗是家庭伦理的规范性、伦理性与道德性的诗意表达,呈现出《诗经》浓郁的诗教内涵。亦如匡衡所云:“妃匹之际,生民之始,万福之原。婚姻之礼正,然后品物遂而天命全。孔子论诗,以《关雎》为始。言太上者民之父母。后夫人之行,不侔乎天地,则无以奉神灵之统而理万物之宜。自上世以来,三代兴废,未有不由此者也。”

此外,周教授还根据传统《诗经》学文献、出土文献、当代《诗经》学研究成果得出《关雎》是一首关于贵族阶层婚姻、祭祀与宗族伦理的诗篇。在《小雅·鹿鸣》的讲授中,周教授认为《鹿鸣》是由自然界相呼而食之“鹿”的自然属性引申到君臣、宗族、诸侯之社会属性的饮食分享的燕飨诗。在分封建制的宗法制度下,《鹿鸣》诗既是关于宗族、王朝共同利益的分享与捍卫的集体燕飨的诗篇,也是凝聚宗族情感与建构宗族秩序的歌唱。可见,《诗经》诗旨的提炼与感受与诗篇中的名物密切联系。

周春健教授深入细致地讲解了《诗经》中的名物,突破了传统《诗经》学“名物”之于“器物”的研究,与通过地下出土文献、甲骨文、金文、古器物乃至古代文化遗址的发掘来研究《诗经》中器物之材质、形制与功能的传统研究方法不同。讲座从哲学、义理、格物致知的脉络给我们讲述了一个可通可感,一个遥远而又如此亲切可以触摸的《诗经》的世界,讲授了一个经由名物所传达的《诗经》的义理的世界,是一场知识的盛宴与学术的盛宴,引起了广大听众的强烈共鸣,深受广大听众好评。

周春健,山东阳信人。历史学博士,现为中山大学哲学系教授、博士生导师。曾任中国台湾“中央研究院”、日本东京大学访问学者。主要从事四书学、诗经学、文献学研究,在《哲学研究》等期刊发表学术论文90余篇,出版《元代四书学研究》《宋元明清四书学编年》《经史之间》《诗经讲义稿》等专著多部。

图文:贵州大学 付星星

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室