主编:邹建锋 王学伟

出版社:巴蜀书社

书号:978-7-5531-1816-1

出版时间:2022年11月

册数:13册

定价:9800元

中图法分类号:B248.25-53

出版说明

文献是学术研究的基础,在文史领域尤其如此。当代对阳明文献的整理已经有丰硕的成果,对阳明本人及其后学的文献整理在近十余年来都取得了显著的进步。随着研究工作的深入,我们仍然认爲,在当代的阳明学研究中,文献整理仍然是一个值得努力的方向。在现有的文献成果中,主要涉及王阳明及其亲传弟子、再传弟子的文集,而地方志及书院志中的文献资料由于较爲分散,钩沉辑佚,费时费力,以致部分重要的史料至今仍然没有进入学者的研究视野。

明代中后期,阳明学风靡一时,这除了阳明思想本身的因素以外,还与阳明学的传播方式有关。阳明一生汲汲于讲学,他的弟子散布四方,在浙江、贵州、江西、湖南、广东、福建、广西等地都有他的追随者。阳明本人非常重视师友之间的砥砺切磋,这可能与他的学问经历有关。明孝宗弘治十八年(一五〇五),阳明在北京与陈献章(一四二八—一五〇〇,字公甫,广东江门白沙镇人,人称『白沙先生』)的弟子湛甘泉(一四六六—一五六〇,名若水,甘泉其字,广东增城人)相识,志趣相契,相约终身共学。六年以后,阳明在送甘泉奉使安南(今越南)的序文中说,自得甘泉爲友,『而后吾之志益坚,毅然若不可遏,则予之资于甘泉多矣』。根据这段坦诚的自述,可见阳明在学问上的成长多得力于朋友之间的切磋与砥砺。通过讲学以及师友之间的切磋砥砺来求得学问上的进步,这是阳明学者群体的共识。在阳明先生的后半生,以及明代嘉靖、隆庆、万历年间,阳明学的讲会以及书院获得了蓬勃发展。阳明生前每至一地,总能聚集同志『共学』。如正德初年在北京,有湛甘泉、黄宗贤(一四七七—一五五一,名绾,宗贤其字,又字叔贤,浙江黄岩人)等人。甚至在讁所贵州龙场,在当地土人的帮助下,阳明也建了龙冈书院作爲讲习场所。他作诗记録当时讲习的情况,说『讲习有真乐,谈笑无俗流,缅怀风沂兴,千载相爲谋』,同时讲学的同志有席书(一四六一—一五二七,字文同,号元山,四川遂宁人)、冀元亨(一四八二—一五二一,字惟干,湖南常德人)等人。嘉靖初期,阳明在绍兴,门人弟子多随侍左右,每一临讲,环座而听者数百人。阳明去世以后,门人继承遗志,杭州的天真书院,宁国府的水西精舍,江西的青原山、怀玉书院等都成爲传播阳明学的重要场所。

与书院以及讲会有关的阳明学史料,主要包括书院志、书院记、书院讲义、会语等,这些文献是考察阳明学的理论内涵以及历史发展的基本材料。虽然有一定的重要性,但有关史料并不容易收集。编者长期从事阳明学的文献研究,今与采薇阁书店合作,将散落在地方志、书院志的有关文献辑録整理,汇爲一编,相信对于推进阳明心学的研究不无参考价值。

本编文献大致可以分爲以下几类:一是地方志中的书院『小传』,关于书院的创建、修葺、扩建等事宜皆有介绍,是研究阳明心学在明清时期传播的重要资料;二是自成卷帙的书院志,除对书院的创建、修葺、扩建等详细介绍外,并对书院的基本制度(如院规、祀典、会则、训约等)进行了详细介绍,书院志中还记载了弘扬阳明心学的学者生平、讲学轶事、学术讲义、书籍艺文等,这对于研究明清阳明心学的传承流变具有重要意义;三是有关阳明心学书院的课业类文献,如《阳明书院课业》《安定书院小课二集》等,这对于研究阳明心学与科举考试的关系具有重要的文献价值。

需要特别帮助的是,本编中收録了一份极爲珍贵的文献。嘉靖五年(一五二六)十二月,阳明五十五岁,闲居在越。门人刘邦采(约一四九一—一五七六,字君亮,号师泉,江西安福人)集合江西安福的同志,组成讲学团体『惜阴会』,并请阳明书写会籍。阳明爲作『惜阴说』并亲笔书写了文稿,这篇文献是关于阳明学者群体讲学活动的生动记録,后来被编入《王文成公全书》卷七。嘉靖中后期,『惜阴会』成爲阳明学发展史上的一个重要组织。该会成立的第二年,『远近豪杰闻风而至者以百数』,规模迅速扩大。嘉靖十三年(一五三四)以后,邹守益(一四九一—一五六二,字谦之,号东廓,江西安福人)夺官乡居,仿效『惜阴会』的制度,组织同志进行讲学活动。随着讲会规模的扩大,邹守益先后创建复古书院、复真书院等讲学场所,极大地推动了阳明学在江西地区的传播。在清康熙间刊行的《安成复真书院志》卷一中收録了《王文成公惜阴说亲笔》,全篇以手稿上版,刊刻精良。虽然不是阳明书法的真迹,但保留了真迹的风貌和神韵。当代通行的《王阳明法书全集》之类的文本皆未收録此篇,仅仅作爲研究阳明书法的材料也未可忽视。另外,该稿还有一定的校勘价值。《全书》本与书写稿有数处异文。《全书》本『至于发愤忘食也』,亲笔稿『愤』下有『而』字。又末句『然则小人亦可谓之惜阴乎』,亲笔稿作『然则小人亦可以爲惜阴乎』。亲笔稿篇末比《全书》本多『阳明山人书于稽山草堂』十字。相互比较,可见原稿保留了丰富的历史信息,有助于研究工作的深入。

关于史料整理,学者通常倾向于『涸泽而渔』,要『一网打尽』。不过,就明清史的研究而言,『一网打尽』几乎是一项不可能完成的任务。关于阳明心学书院的文献整理,学术界已经有一些成果。在陈谷嘉、邓洪波先生主编的《中国书院史资料》(浙江教育出版社,一九九八年)中就有『王湛之学的崛起与明代书院的振兴』的专门节目,其中辑録了有关文献数十篇。台湾学者吕妙芬的《阳明学士人社群》(北京师范大学出版社,二〇一七年)也对阳明讲会以及书院的历史信息作了整理(见原书附録『阳明讲会资料』)。此外,当代学者吴震、钱明等先生也有专著或专文论述阳明讲会以及阳明书院的历史发展情况。虽然有这些重要的成果,但就原始文献的发掘而言,还是有不少『漏网之鱼』。我们辑録的《阳明心学书院文献丛刊》,在选目上参考了前辈的成果,希望能爲有关研究提供一份相对充实的基础性文献。虽然做了大量的工作,由于文献情况复杂,『沧海遗珠』在所难免,以后有新发现再陆续增补。本编的选目以及编辑工作,零碎驳杂,头绪繁多,难免有不当之处,希望方家不吝指正。

编者识

二〇二二年三月十一日

总目録

第一册

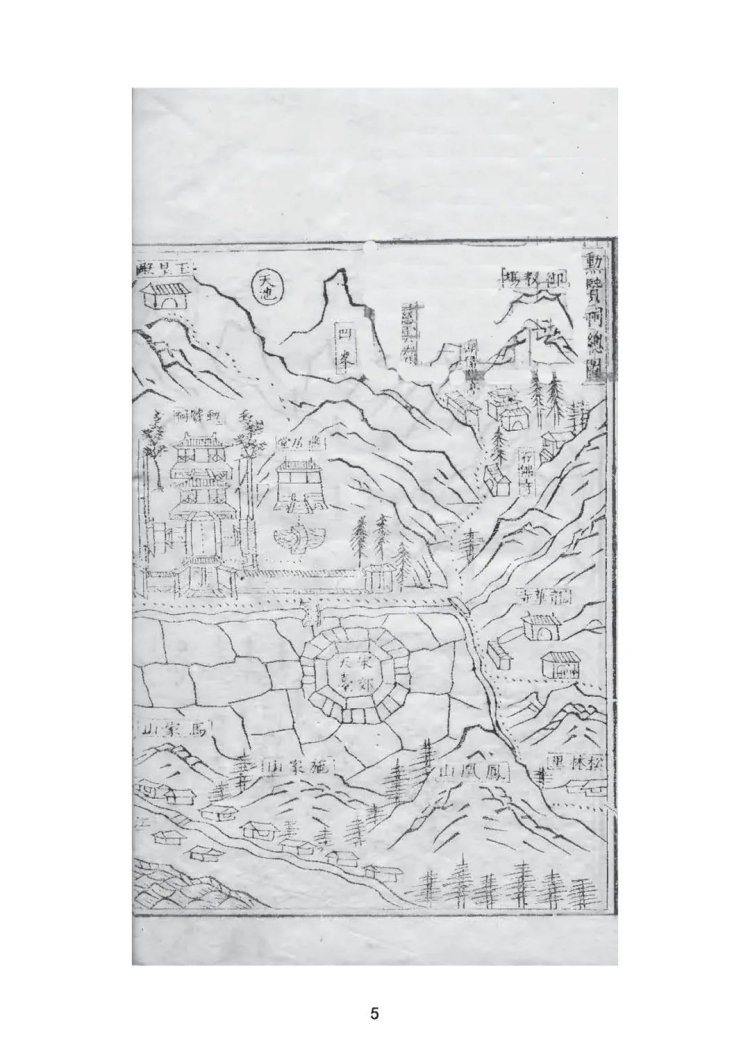

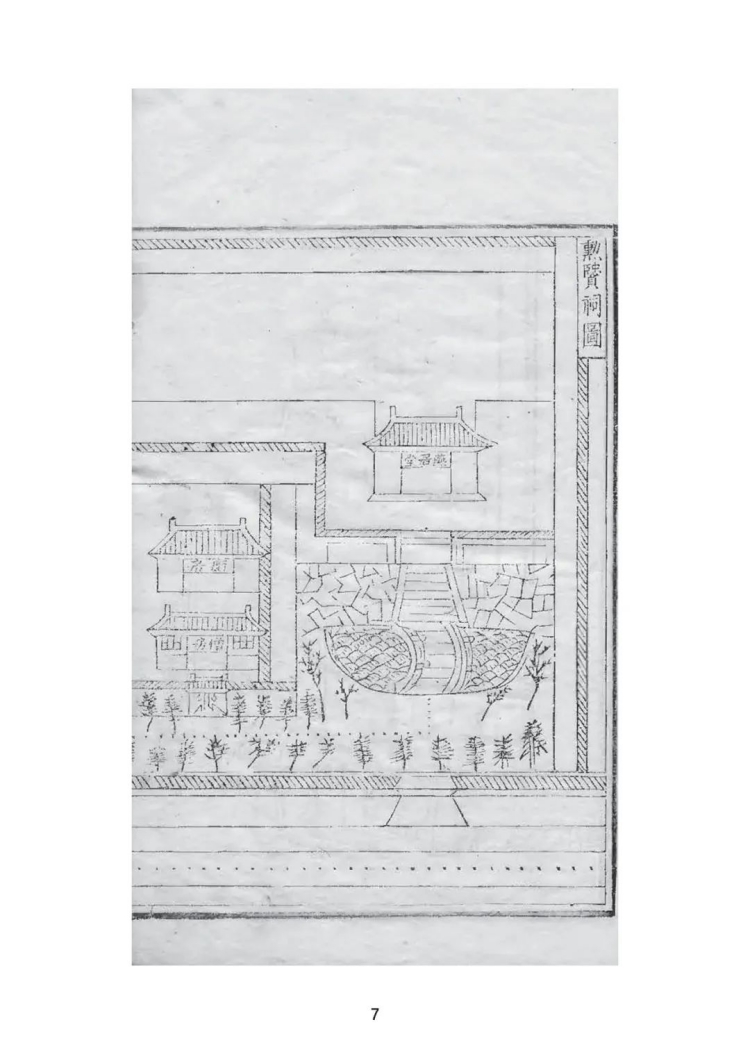

勋贤祠志 不分卷 明 喻均 撰 陈善 校 明万历十二年刻本 一

稽山书院尊经阁记 明 王守仁 撰 明隆庆六年谢廷杰刻王文成公全书本卷七 七五

山阴县志•稽山书院 明 许东望 修 杨家相 重修 张天复等 纂 明嘉靖三十年刻本卷四 八五

绍兴府志•稽山书院 明 张元忭 孙鑛 纂修 明万历十五年刻绍兴府志本卷十八 九一

西湖游览志•天真书院 明 田汝成 撰 明嘉靖二十六年严宽刻本卷六 一〇一

天真精舍志前序 天真精舍志后序 明 孙应奎 撰 明万历间刻燕诒録本卷六 一〇五

天真书院改建仰止祠记 明 邹守益 撰 清刻东廓邹先生遗稿本卷四 一一七

天真精舍勒石 明 薛侃 撰 一九一五年公昌印务局铅印本薛中离先生全书卷十二 一二五

姚江书院志略 二卷 清 邵廷采 撰 清乾隆五十九年重刻本 一二九

姚江书院传 清 邵廷采 撰 清光绪二十年越中徐氏重刊思复堂文集本卷一 四一一

姚江书院记 姚江书院后记 清 邵廷采 撰 清光绪二十年越中徐氏重刊思复堂文集本卷四 四三三

姚江书院训约 清 邵廷采 撰 清光绪二十年越中徐氏重刊思复堂文集本卷十 四四五

刻姚江书院志略端由 清 邵廷采 撰 清光绪二十年越中徐氏重刊思复堂文集本卷十 四五五

余姚县志•姚江书院 清 周炳麟 修 邵友濂 孙德祖 纂 清光绪二十五年刻余姚县志本卷十 四六一

诸暨县志•紫山书院 清 沈椿龄 修 楼卜瀍 纂 清乾隆三十八年刻本卷十二 四七一

衢州府志•克斋先生讲舍 明 杨准 修 赵镗等 纂 明嘉靖四十三年刻本卷四 四七七

克斋先生讲舍记 佚名 撰 明天启二年刻衢州府志本卷十二 四八一

祭酒王材题李公遗爱祠记 明 王材 撰 明天启二年刻衢州府志本卷十二 四八五

西安县志•克斋讲舍 清 姚宝煃 修 范崇楷等 纂 清嘉庆十六年刻西安县志本卷十 四九一

衢县志•衢麓讲舍 郑永禧 纂 一九三六年铅印本衢县志卷三 四九五

嘉兴县创建仁文书院记 明 车大任 撰 清康熙二十四年刻嘉兴县志本卷九 四九九

仁文书院碑记 明 岳元声 撰 清康熙二十四年刻秀水县志本卷十 五〇七

第二册

蔡白石先生讲院记 明 廖汝恒 撰 清乾隆二十八年刻清泉县志本卷三十一 一

石鼓书院志 二卷 明 李安仁等 撰 明万历刻本 九

思贤书院会籍记 明 王畿 撰 清康熙十六年刻嘉善县志本卷十一 三七一

永康县志•五峰书院 清 徐同伦 修 俞有斐等 纂 清康熙十一年刻本卷二 三七七

第三册

五峰书院志 八卷 首一卷 清 程尚斐 卫贤 辑 清木活字本 一

第四册

五峰书院志 八卷 清 程尚斐 卫贤 辑 一九三六年活字印本 一

增修万松书院记 明 王守仁 撰 魏颂唐 编 一九三六年浙江财务学校铅印敷文书院志略本 四二七

武林梵志•报恩寺 明 吴之鲸 撰 明万历间刻本卷三 四三三

仁和县志•万松书院 清 赵世安 修 顾豹文 邵远平 纂 清康熙二十六年刻本卷九 四三七

虎林书院 聂心汤记 明 聂心汤 撰 清康熙五十七年刻钱塘县志本卷四 四五一

湖州府志•一庵书院 清 宗源瀚等 修 陆心源等 纂 清同治十三年刻本卷十八 四五五

长兴县志•养正书院 静虚书院 清 张慎爲 修 金镜 纂 清顺治六年驯雉堂刻本卷二 四五九

慈湖精舍会语 明 王畿 撰 明万历四十七年刊龙谿王先生全集本卷五 四六五

复修慈湖书院记 明 钱德洪 撰 清乾隆三年增刻慈谿县志配抄本卷十四 四七三

东泉书院记 明 丰熙 撰 清乾隆三年增刻雍正慈谿县志本卷十四 四七九

余姚县志•龙山书院 清 周炳麟 修 孙德祖等 纂 清光绪二十五年刻本卷十 四八三

余姚志•龙山书院 清 唐若瀛 修 邵晋涵 纂 清乾隆四十六年刻本卷十三 五〇九

第五册

姚江龙山课艺初刻 不分卷 清 周来宾等 辑 清光绪十九年刻本 一

第六册

瀛山书院记 明 王畿 撰 清康熙二十四年刻遂安县志本卷十 一

瀛山三贤祠记 明 钱德洪 撰 清康熙二十四年刻遂安县志本卷十 七

瀛山书院志 十卷 首一卷 清 方宏绶 纂 清乾隆三十九年刻本 一三

东淘精舍记 明 郭汝霖 撰 明万历二十五年郭氏家刻石泉山房文集本卷九 四四七

东淘精舍旧图 重修精舍祠图附始末事状 舍图新旧辨 报德斋考 明 王艮 撰

明万历刻心斋王先生全集本卷一 四五五

增修甘泉县志•安定书院 清 徐成敟 桂正华 朱公纯 总辑 陈恩浩等 总纂 范用宾 重纂

清光绪年间刻本卷六 四六五

安定书院讲学别言 明 王艮 撰 明万历刻心斋王先生全集本卷三 四七五

第七册

安定书院小课二集 不分卷 清 钱振伦 评选 清光绪十三年刻本 一

东林书院记 明 王守仁 撰 清 秦缃业 总辑 清光绪七年刻无锡金匮县志本卷三十六 二四一

增修甘泉县志•甘泉书院 清 徐成敟 桂正华 朱公纯 总辑 陈恩浩等 总纂 范用宾 重纂

清光绪年间刻本卷六 二四七

南畿志•新泉精舍 明 闻人诠 修 陈沂 纂 明嘉靖间刻本卷五 二七一

九华山阳明书院记 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷四 二七五

仰止亭记 明 吕柟 撰 清光绪十七年印活字本青阳县志卷十一 二八三

九华山仰止祠记 明 欧阳德 撰 清光绪十七年印活字本青阳县志卷十一 二八九

重建阳明祠今祀四先生碑记 明 李如桂 撰 清光绪二十六年刻九华山志本卷七 二九五

重修王阳明祠记 清 段中律 撰 清光绪十七年印活字本青阳县志卷十一 三〇三

重修阳明祠暨四先生合祀碑记 清 钱清 撰 清光绪二十六年刻九华山志本卷七 三〇七

阳明先生书院记 明 邹守益 撰 清刻东廓邹先生遗稿本卷四 三一三

芜湖县志•阳明书院 清 梁啓让 修 陈春华 纂 一九一三年活字印嘉庆本卷二 三一九

甘泉书院记 明 吕柟 撰 清光绪十七年印活字本青阳县志卷十一 三二三

中亭记 明 汪景 撰 清光绪二十六年刻九华山志本卷七 三二九

九华山双华精舍记 明 任柱 撰 清光绪十七年印活字本青阳县志卷十一 三三五

九华山凤台精舍记 明 柯乔 撰 清光绪十七年印活字本青阳县志卷十一 三三九

徽州府志•斗山精舍 明 何东序 修 汪尚宁等 纂 明嘉靖四十五年刻本卷九 三四三

斗山会语 明 王畿 撰 丁宾 编 明万历四十七年刊龙谿王先生全集本卷二 三四七

斗山书院讲章 明 湛若水 撰 清康熙二十年黄楷刻湛甘泉先生文集本卷二十 三五三

斗山书院题六邑会簿 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷七 三六三

寄邹谦之书二 明 王守仁 撰 明隆庆六年郭朝宾刻王文成公全书本卷六 三六九

寄邹谦之书三 明 王守仁 撰 明隆庆六年郭朝宾刻王文成公全书本卷六 三七七

复初说 明 王艮 撰 明万历刻心斋王先生全集本卷三 三八三

复初赠言 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷二 三八七

广德州新修复初书院记 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷四 三九三

复初书院讲章 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷七 四〇一

书广德复初诸友会约 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷七 四一一

复初书院条约 清 周广业 撰 一九四〇年燕京大学图书馆铅印本蓬庐文钞卷八 四一七

广德州志•复初书院 明 李得阳等 修 明万历四十年刊新修广德州志本卷二 四二五

水西精舍记 明 邹守益 撰 一九一九年影印清嘉庆二十年刻宁国府志本卷二十二 四二九

书水西同志聚讲会约 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷七 四三五

水西会约题词 明 王畿 撰 丁宾 编 明万历四十七年刊龙谿王先生全集本卷二 四四一

水西同志会籍 明 王畿 撰 丁宾 编 明万历四十七年刊龙谿王先生全集本卷二 四四七

水西会条 一卷 明 查铎 撰 清道光十二年泾县赵氏古墨斋刻泾川丛书本 四五五

水西会语 一卷 明 查铎 撰 清道光十二年泾县赵氏古墨斋刻泾川丛书本 四六九

第八册

水西答问 一卷 明 翟台 撰 清道光十二年泾县赵氏古墨斋刻泾川丛书本 一

朂水西书院诸生 明 罗汝芳 撰 明崇祯五年刊罗明德公文集本卷五 一〇七

修葺水西书院记 清 施闰章 撰 清乾隆刻施愚山先生文集本卷十二 一〇九

泾县志•水西书院 清 李德淦 周鹤立 修 洪亮吉 纂 清嘉庆十一年刊泾县志本卷八 一一五

赤山会语 一卷 明 萧雍 撰 清道光十二年泾县赵氏古墨斋刻泾川丛书本 一五九

泾县志•赤麓书院 清 李德淦 周鹤立 修 洪亮吉 纂 清嘉庆十一年刊泾县志本卷八 一九九

泾县志•云龙书院 清 李德淦 周鹤立 修 洪亮吉 纂 清嘉庆十一年刊泾县志本卷八 二〇三

朂志学书院诸生 明 罗汝芳 撰 明崇祯五年刊罗明德公文集本卷五 二一三

报志学书院诸生 明 罗汝芳 撰 明崇祯五年刊罗明德公文集本卷五 二一七

南谯书院记 明 罗洪先 撰 明嘉靖四十二年刘玠刻念菴罗先生集本卷五 二二一

全椒县志•南谯书院 明 杨道臣 修 明泰昌元年刻全椒县志本卷一 二二九

兴复书院碑记 清 靳辅 撰 清康熙二十二年刻安庆府志本卷十五 二三九

正学书院碑记 明 萧复阳 撰 清同治十一年熙湖书院刻太湖县志本卷三十九 二四五

凤阳府志•寿州循理书院 清 冯煦 修 魏家骅等 纂 张德霈 续纂 清光绪三十四年活字本卷十三 二五一

同仁书院记 明 焦竑 撰 清康熙十四年刻繁昌县志本卷十四 二五五

同仁书院记 明 刘元卿 撰 清咸丰二年重刻刘聘君全集本卷七 二五九

与辰中诸生 明 王守仁 撰 明隆庆六年郭朝宾刻王文成公全书本卷四 二六五

辰州虎谿精舍记 明 邹守益 撰 清刻东廓邹先生遗稿本卷四 二六九

辰州虎谿精舍记 明 罗洪先 撰 明万历四十五年陈于廷刻石莲洞罗先生文集本卷十二 二七九

金陵答问 金台答问(节选)明 湛若水 撰 明万历七年吴瀹刻湛甘泉先生文集卷十二卷十三 二八七

虎谿书院修道堂记 明 罗洪先 撰 清康熙五年刻辰州府志本卷八 二九五

重修阳明书院碑记 清 黄澍 撰 清同治十二年刻沅陵县志卷四十三 三〇一

增修虎谿书院斋房碑记 清 雷成朴 撰 清同治十二年刻沅陵县志卷四十四 三〇七

重建虎谿书院碑记 清 蔡用锡 撰 清同治十二年刻沅陵县志卷四十四 三一一

沅陵县志•阳明书院 清 郎廷莲 修 张佳晟 纂 清康熙四十四年刻本卷三 三一五

湖南通志•虎谿书院 清 李瀚章 修 清光绪十一年刻湖南通志本卷七十 三二一

龙山书院略 明 蔡国珎 撰 清康熙五年刻辰州府志本卷八 三二七

沅陵县志•让溪书院 清 守忠等 修 许光曙等 纂 清同治十二年刻本卷十三 三三一

第九册

安成复真书院志 十卷 存六卷 清 王吉 辑 清康熙三十二年刻本 一

第十册

新修复真书院志序 复真志序 明 王吉 撰 明 王谦言 撰 清康熙五十二年刻安福县志本卷七 一

复真书院藏书序 明 刘阳 撰 清康熙五十二年刻安福县志本卷七 一一

重修复真书院记 清 施闰章 撰 清乾隆刻施愚山先生文集本卷十二 一五

答复真书院书 明 邹德泳 撰 清乾隆四十七年刻安福县志本卷二十 一九

吉安府志•复真书院 清 定祥 修 刘绎 纂 清光绪二年刻吉安府志本卷十九 二五

复古书院记 明 聂豹 撰 明嘉靖四十三年吴凤瑞刻双江聂先生文集本卷五 二九

复古书院记 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷四 三五

复古书院志序 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷一 四三

复古书院赠言 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷二 四七

复复古书院记 明 傅应桢 撰 清康熙五十二年刻安福县志本卷七 五三

复古书院志序 明 邹德泳 撰 清乾隆四十七年刻安福县志本卷十八 六一

创建复古书院记 明 程文德 撰 清乾隆四十七年刻安福县志本卷十九 六七

重修复古书院记 明 王时槐 撰 清光绪三十三年刊塘南王先生友庆堂合稿本卷三 七三

答复古问 复古书院申语 明 罗洪先 撰 明 程文德 撰 清乾隆四十七年刻安福县志本卷二十 八一

复古书院续置田记 明 刘元卿 撰 清咸丰二年重刻刘聘君全集本卷七 八七

安福县志•复古书院 清 高崇基等 修 王基 刘映壁 纂 清乾隆四十七年刻安福县志本卷五 九五

吉安府志•复古书院 清 定祥 修 刘绎 纂 清光绪二年刻吉安府志本卷十九 一〇三

江西通志•复古书院 清 曾国藩 刘坤一等 修 清光绪年间刻江西通志本卷八十一 一一五

荆杏双修引 明 郭子章 撰 清康熙八年刻青原志略本卷七 一二一

重修青原缘起 明 邹元标 撰 清康熙八年刻青原志略本卷七 一二七

青原赠处 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷二 一三三

青原嘉会语 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷三 一四一

録青原再会语 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷三 一四七

九邑讲语 明 邹守益 撰 清刻本东廓邹先生文集卷七 一五五

重修传心堂碑记 明 龙遇奇 撰 清康熙八年刻青原志略本卷四 一六三

青原会馆学田记 明 彭举 撰 清康熙八年刻青原志略本卷六 一六九

青原山昆庐阁记 清 施闰章 撰 清乾隆四十六年刻庐陵县志本卷四十二 一七三

募九邑重新传心堂引 清 释笑峰等 撰 清 施闰章 补辑 清康熙八年刻青原志略本卷七 一七九

会馆学田租数 清 释笑峰等 撰 清 施闰章 补辑 清康熙八年刻青原志略本卷十三 一八三

青原志略•书院 清 释笑峰等 撰 清 施闰章 补辑 清康熙八年刻青原志略本卷三 一八九

庐陵县志•青原会馆 清 平观澜等 修 黄有恒等 纂 清乾隆四十六年刻庐陵县志本卷十八 二六三

吉安府志•青原会馆 清 定祥 修 刘绎 纂 清光绪二年刻吉安府志本卷十九 二七三

江西通志•青原会馆 清 曾国藩 刘坤一等 修 清光绪年间刻江西通志本卷八十一 二七九

吉安府志•阳明书院记 清 李镕经 撰 清光绪二年刻吉安府志本卷四十七 二八三

阳明书院课业 不分卷 清 佚名 撰 清稿本 二八七

第十一册

汪太守呈请修复详文 明 汪可受 撰 清 刘绎 纂辑 清同治十年刻白鹭洲书院志本卷八 一

汪可受请复祀二程子文云爲鹭洲书院告成请复 明 汪可受 撰 清乾隆四十六年刻庐陵县志本卷十八 九

白鹭洲书院志•艺文•记 清 刘绎 纂辑 清同治十年刻本卷五卷六 一七

庐陵县志•景贤书院 清 平观澜 修 黄有恒 钱时雍 纂 清乾隆四十六年刻本卷十八 九七

庐陵县志•依仁书院 清 平观澜 修 黄有恒 钱时雍 纂 清乾隆四十六年刻本卷十八 一〇九

明新书院记 明 邹元标 撰 淸宣统三年刻禾川书本卷十四 一一七

阳明先生书院记 明 葛寅亮 撰 清康熙十二年刻九江府志本卷十七 一二三

九江府志•匡庐阳明书院 清 江殷道 修 张秉铉等 纂 清康熙十二年刻本卷六 一二七

赣州府志•阳明书院 明 余文龙 修 谢诏 纂 清顺治十七年汤斌重刻本卷五 一三一

阳明书院记 清 汤大坊 撰 清道光五年刻赣县志本卷三十一 一三五

移易风俗申文 明 黄泗 撰 清乾隆十五年刻兴国县志本卷十六 一四三

崇义县志•旗阳书院附王文成公教条四则 清 罗洪钰 纂修 清咸丰六年刻本卷三 一五三

旗阳书院记 清 黄师图 撰 清咸丰六年刻乾隆崇义县志本卷十二 一六五

兴国安湖书院记 明 罗洪先 撰 清顺治十七年汤斌重刻天启赣州府志本卷二十 一七三

西原敬止堂记 明王时槐撰 清光绪三十三年刊塘南王先生友庆堂合稿本卷三一八五

书西原惜阴会籍 明王时槐撰 清光绪三十三年刊塘南王先生友庆堂合稿本卷六一九三

西原会规十七条 明王时槐撰 清光绪三十三年刊塘南王先生友庆堂合稿本卷六一九九

惜阴申约 惜阴说 明邹守益撰 清刻本东廓邹先生文集卷七二一五

安福县志•惜阴会说 明 王守仁 撰 清乾隆四十七年刻安福县志本卷二十 二二一

庐陵县志•西原会馆 清 平观澜等 修 黄有恒等 纂 清乾隆四十六年刻庐陵县志本卷十八 二二五

吉安府志•西原会馆 清 定祥 修 刘绎 纂 清光绪二年刻吉安府志本卷十九 二三三

庐陵县志•西原会馆 王补 修 曾灿材等 纂 一九二〇年刻庐陵县志本卷十四 二三九

明学书院记 明 邹元标 撰 清乾隆四十六年刻庐陵县志本卷十八 二四五

复礼书院记 明 刘元卿 撰 清康熙五十二年刻安福县志本卷七 二五一

书复礼月会籍 明 刘元卿 撰 清咸丰二年重刻刘聘君全集本卷十二 二五九

吉安府志•复礼书院 清 定祥 修 刘绎 纂 清光绪二年刻吉安府志本卷十九 二六五

识仁书院记 明 刘元卿 撰 清咸丰二年重刻刘聘君全集本卷七 二六九

识仁讲院会规引 明 刘元卿 撰 清咸丰二年重刻刘聘君全集本卷九 二七五

谋道会籍引 明 刘元卿 撰 清咸丰二年重刻刘聘君全集本卷九 二八一

戊戌识仁冬会记 丙午识仁问答记 明 刘元卿 撰 清咸丰二年重刻刘聘君全集本卷九 二八七

江西通志•识仁书院 清 曾国藩 刘坤一等 修 清光绪年间刻江西通志本卷八十一 三〇五

题修中道会馆募书 明 刘元卿 撰 清咸丰二年重刻刘聘君全集本卷十二 三〇九

仁文会约序 明邹元标着 明万历三十五年刊邹南皋集选本卷四三一五

仁文书院记 明邹元标着 明万历三十五年刊邹南皋集选本卷五三二一

仁文会约语 明邹元标着 明万历三十五年刊邹南皋集选本卷七三二七

仁文书院商语 明 顾宪成 撰 明崇祯无锡顾氏家刻顾端文公集本 三三三

第十二册

仁文书院志 十一卷 图一卷 明 岳元声 辑 明万历年间刊本 一

重修仁文书院记 明 李日宣 撰 清乾隆二十一年刻吉水县志本卷二十九 三〇五

仁文书院兴废纪略 明 李元鼎 撰 清乾隆二十一年刻吉水县志本卷三十 三一三

重兴仁文书院碑记 清 徐大坤 撰 清乾隆二十一年刻吉水县志本卷三十 三一九

吉水县志•仁文书院附条约 清 申发祥 修 廖恒 纂 清乾隆二十一年刻本卷十 三二五

吉安府志•仁文书院 清 定祥 修 刘绎 纂 清光绪二年刻吉安府志本卷十九 三三一

养中书院题辞 明 蔡汝楠 撰 明嘉靖刻自知堂集本卷八 三四三

正学书院记 明 罗洪先 撰 明 范涞等 修 明万历十六年刻新修南昌府志本卷二十七 三四九

辟石莲洞始末 明 罗洪先 撰 清乾隆二十一年刻吉水县志本卷三十 三五七

石莲洞记 清 施闰章 撰 清乾隆二十一年刻吉水县志本卷三十 三六三

第十三册

吉水县志•正学书院附语録四条 清 申发祥 修 廖恒 纂 清乾隆二十一年刻本卷十 一

南昌府志•正学书院 清 陈兰森 王文涌 修 谢啓昆 纂 清乾隆五十四年刻本卷十七 五

太极书院碑 明 郭汝霖 撰 明万历二十五年郭氏家刻石泉山房文集本卷十 一一

泰和县志•求仁书社 清 宋瑛等 修 彭啓瑞等 纂 清光绪五年刻泰和县志本卷八 一九

泰和县志•萃和书院 清 冉棠 修 沈澜等 纂 清乾隆十八年刻本卷八 二三

复修云津书院记 明 邹守益 撰 清刻东廓邹先生文集卷四 二七

怀玉书院会语 明王畿着丁宾编 明万历四十七年刊龙谿王先生全集本卷二三三

玉山县怀玉草堂斗山端明书院志 不分卷 清 阙名 撰 清钞本 三九

怀玉书院碑 明 王宗沐 撰 明万历元年刘良弼刻敬所王先生文集本卷十六 一一五

怀玉书院记 明 王宗沐 撰 清道光三年刻玉山县志本卷三十一 一二九

怀玉山志•书院附卷首怀玉书院图 清 朱承煦 修 清乾隆四十年刻怀玉山志本卷二 一三三

玉山县志•怀玉书院 清 黄寿祺等 修 吴华辰等 纂 清同治十二年刻玉山县志本卷四下 一六一

万安县志•云兴书院记 明 王圻 撰 清同治十二年刻万安县志本卷十八 一八九

万安县志•云兴书院 清 欧阳骏 周之镛 纂修 清同治十二年刻万安县志本卷六 一九三

王畿重修书院记 明 王畿 撰 清康熙十二年增修白鹿书院志本卷十 一九七

邹守益宗藩义田记 明 邹守益 撰 清康熙十二年增修白鹿书院志本卷十二 二〇三

南安府道源书院科举碑记 清 王谦 撰 清乾隆间刻南安府志本卷十九 二〇七

重建道源书院记 清 游绍安 撰 清乾隆十三年刻南安府大庾县志本卷十九 二一三

修复绵江书院记 明 吕若愚 撰 清康熙二十二年刻本卷九 二一九

饶州府志•两河书院 清 王泽洪 修 吴俊等 纂 黄家麟 增修 王用佐 增纂 清康熙二十二年刻本卷十 二二七

明宗书院小记 明 王心纯 撰 清乾隆四十五年刻清江县志本卷二十八 二三一

紫阳书院集序 明 王守仁 撰 清摛藻堂钦定四库全书会要王文成公全书本卷七 二三七

何陋轩记 明 王守仁 撰 明隆庆六年郭朝宾刻王文成公全书本卷二十三 二四三

君子亭记 明 王守仁 撰 明隆庆六年郭朝宾刻王文成公全书本卷二十三 二四九

君子亭记 明 吴瑞征 撰 清道光二十九年刻大定府志本卷五十五 二五五

宾阳堂记 重修月潭寺建公馆记 明 王守仁 撰 明隆庆六年郭朝宾刻王文成公全书本卷二十三 二五九

龙场生问答 明 王守仁 撰 明隆庆六年郭朝宾刻王文成公全书本卷二十四 二六九

示诸生教条 明 王守仁 撰 清咸丰二年刻道光修贵阳府志本余编卷二 二七七

贵州通志•龙冈书院 明 谢东山 修 张道等 纂 明嘉靖三十四年刻本卷六 二八五

朱麟阳明书院记 明 谢东山 修 张道等 纂 明嘉靖三十四年刻贵州通志本卷十二 二八九

阳明书院碑记 明 阮文中 撰 清咸丰二年刻道光修贵阳府志本余编卷六 二九五

阳明祠记 明 冯成能 撰 清咸丰二年刻道光修贵阳府志本余编卷六 三〇一

重修阳明书院碑记 清 杨雍建 撰 清咸丰二年刻道光修贵阳府志本余编卷八 三〇九

阳明书院碑记 清 田雯 撰 清咸丰二年刻道光修贵阳府志本余编卷八 三一三

贵州通志•阳明书院 明 谢东山 修 张道等 纂 明嘉靖三十四年刻本卷六 三二一

席书与王守仁书 明 谢东山 修 张道等 纂 明嘉靖三十四年刻贵州通志本卷十一 三三三

席书送别王守仁序 明 谢东山 修 张道等 纂 明嘉靖三十四年刻贵州通志本卷十一 三三九

贵州通志•文明书院 明 谢东山 修 张道等 纂 明嘉靖三十四年刻贵州通志本卷六 三四七

重修贵山书院记 清 德隆 撰 清咸丰二年刻道光修贵阳府志本余编卷九 三五五

建敷文书院修德息兵记 明 季本 撰 明嘉靖十七年刻南宁府志本卷九 三六三

广西通志•敷文书院 明 林富 修 黄佐 纂 明嘉靖间刻本卷二十六 三七三

广西通志•阳明书院 明 苏濬 纂修 明万历二十七年刻本卷十二 三七七

广西通志•阳明书院 清 郝浴 修 清 王如辰 等纂 清康熙刻本卷十一 三八一

广西通志•梧山书院 明 林富 修 黄佐 纂 明嘉靖间刻本卷二十六 三八五

东泉书院记 明 张岳 撰 明嘉靖十七年刻南宁府志本卷九 三八九

西樵山石泉书院记 明 方献夫 撰 清乾隆二十四年刻广州府志本卷五十五 三九九

重修养正书院记 明 聂豹 撰 明嘉靖四十三年吴凤瑞刻双江聂先生文集本卷五 四〇七

上杭县志•阳明书院 清 赵成 赵宁静 纂修 清乾隆十八年刻本卷二 四一七

段巘生撰阳明书院时雨堂记 清 段巘生 撰 清乾隆十八年刻上杭县志本卷六 四一九

平山书院记 明 王守仁 撰 清 俞嶙 编 清康熙十二年刊王阳明先生全集本卷六 四二五

浚县志•东山书院 清 刘德新 修 马秉德 修 清康熙十八年刻本卷二 四三三

编后记:

在撰写《阳明心学人物志》的八九年时间里,由于千百种文献的大规模收集和寻找过程中,在漫长岁月里,我们意外且惊喜地发现《五峰书院志》《瀛山书院志》《石鼓书院志》等大规模记载阳明心学人物的书院文献,欣喜若狂!虽然,学术界已有着名前辈影印整理大规模书院类文献,但截止目前为止,学术界尚未有专门影印整理阳明心学书院文献。阳明心学书院文献分散在不同学科的文献里,且不易被阳明心学爱好者所阅读,研究,有鉴于此,编者觉得很有必要归类统筹,整理汇编,以飨学界。

推荐语:

1、习近平总书记指出:“王阳明的心学正是中国传统文化中的精华,是增强中国人文化自信的切入点之一,作为中国人,不可不知王阳明。”阳明心学的诞生,正是王阳明本人及其弟子乃至交游群体集体努力的结果,而书院则在其中发挥了重要作用。本书是对阳明心学书院文献的整理汇编。

2、与书院以及讲会有关的阳明学史料,主要包括书院志、书院记、书院讲义、会语等,这些文献是考察阳明学的理论内涵以及历史发展的基本材料。本书将散落在地方志、书院志的有关文献辑录整理,汇为一编,相信对于推进阳明心学的研究不无参考价值。

3、本编文献大致可以分为以下几类:一是地方志中的书院“小传”,二是自成卷帙的书院志,三是有关阳明心学书院的课业类文献。

来源:采薇阁书店 2023-01-13

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室