归根究底,阳明学是彻底的“心学”。它的发挥,全看其学的后从,与他们“治心”之切。这是阳明学的活力所在,也是它的“主观性”的潜在危机。但是“心学”实不可废,它也有永恒价值;若是人们忘了心,而去“逐外物”,则会发现另一危机。这是我们在处于繁荣世界的今日,不应忽视的。

作者简介

秦家懿(Julia Ching,1934—2001)祖籍江苏无锡,生于上海。1972年毕业于澳大利亚国立大学,获哲学博士学位;后任美国哥伦比亚大学、耶鲁大学副教授,1978年起执教加拿大多伦多大学,兼宗教、哲学和东亚研究三系教授。其研究侧重于中国与西方两大哲学、宗教传统的比较,曾与德国天主教思想家汉斯·昆合著《中国宗教与基督教》(1989),主要著作还有:Mysticism and Kingship in China: The Heart of Chinese Wisdom(1997),The Religious Thought of Chu Hsi(2000),以及自传The Butterfly Healing: A Life Between East and West(1998)等。

秦家懿著《王阳明》书影

“王学”的总评价

本文选自《王阳明》(三联书店,2017年)227页-240页

秦家懿

一 引言

自从王阳明的学说在明代中叶兴起之后,学术界的反应,多出自“正统”或“异端”说。这是在他生时,直到19世纪初年的现象。王阳明在学界引起的纠纷,又尤其来自他的格物说,特别是“无善无恶”说。排斥阳明学说者,犹以“阳儒阴禅”目之。

19世纪后期以来,因西学东渐,本国之“异端”学说争纷逐渐减少。康有为、梁启超等士,又受阳明学影响,与日本之阳明学者一般,讲求政治改革,人多称程朱学为“理学”,陆王学为“心学”;态度似较客观。在20世纪以来,一方面因为蒋介石曾经称扬过王阳明,尤其在江西“围剿”时,利用王阳明在当地遗下的战功历史,颁发徽章以奖励军心,使王阳明在大陆,成为问题人物。再者,王阳明的哲学思想,与马克思思想,固有不同。大陆学术界,一般皆目程朱理学为“客观唯心论”,陆王则为“主观唯心论”。

以下我们谨录,16世纪以来,学术界对于王学的不同评价。我们既然已在讨论“王学后继”时,述出肯定性的评价与王学门下的分派,现在就可特别提出王学引起的纠纷,与否定性多于肯定性的评语。

二 “王学亡明”的说法

17世纪中叶,明亡清兴;中国学术界也经过一场大变。钦慕阳明的学者,如刘宗周以不食殉国,黄宗羲参加反清的游击战斗,志未竟而终身不仕清。可是明末清初的学者中,也有以国家之灭亡,归罪于“王学”末流的。其中包括知名的顾炎武、王夫之(船山,1619—1692)与渡海去日本的朱之瑜(舜水,1600—1682)。王夫之从程朱,贬陆王,说其为禅:

姚江王氏始出焉,则以其所得于佛老者,殆攀是篇(《中庸》)以为证据。其为妄也既莫之穷诘,而其失之皎然易见者,则但取经中片句只字与彼相似者,以为文过之媒。至于全书之义,详略相因,巨细尽毕,一以贯之……迨其徒二王、钱、罗之流,恬不知耻,而窃佛老之土苴以相附会,则害愈烈,而人心之坏,世道之否,莫不由之矣。

王夫之又责“王学”之末,丧尽廉耻,忘及君父:

王氏之学,一传而为王畿,再传而为李贽。无忌惮之教立,而廉耻丧,盗贼兴。……故君父可以不恤,名义可以不顾,陆子静出而宋亡,其流祸一也。

最后一句,暗指“王学”断送明代天下之意;若不明说,也是为避清政府之讳。他又说过:

姚江王氏阳儒阴释诬圣之邪说,其究也,刑戮之民,阉贼之党皆争附焉。而以充其“无善无恶圆融事理”之狂妄。

顾炎武更愤激,斥责阳明破坏学风:

以一人而易天下,其流风至于百有余年之久者,古有之矣。王夷甫(衍)之清谈;王介甫(安石)之新说。其在于今,则王伯安(守仁)之良知是也。孟子曰:“天下之生久矣;一治一乱。”拨乱世,反诸正;岂不在后贤乎?

他的语意比王夫之更显明。至于远走日本的朱之瑜更直率说:

明朝以时文取士,此物既为尘羹土饭,而讲道者又迂腐不近人情。……讲正心诚意,大资非笑;于是分门标榜,遂成水火;而国家被其祸。

阳明学由“异端”而得亡国的罪名,实是可怕!

三 朱、王俱禅的说法

高攀龙从看书而受阳明影响,又好静重悟。他说阳明为禅,其实也有矛盾处。但是阳明亲门弟子黄绾(明道,1477—1551)的思想演变,与对王的态度,似较客观,而少人知道。原来黄绾早与王阳明、湛若水同游,1522年正式于王门执贽称生。阳明身后,因桂萼之忌,受削爵处分;全家处境困难,赖黄绾保护,其女与阳明幼子正亿成婚。但是在晚年时,黄氏表示怀疑师说,并且贬斥王畿、王艮等徒与其后从。他的议论,都可见于《明道编》:

予昔年与海内一二君子讲习,有以致知为至极其良知,格物为格其非心者……以身心意知物合为一物,而通为良知条理;格致诚正修合为一事,而通为致良知功夫。……又令看《六祖坛经》,会其本来无物,不思善,不思恶,见本来面目,为直超上乘,以为合于良知之至极。又以《悟真篇》后序为得圣人之旨。予始未之信,既而信之,又久而验之;方知空虚之弊,误人非细;信乎差之毫厘,谬以千里,可不慎哉?

黄绾不但以阳明为禅,而且也以宋儒为禅。这是他超过罗钦顺、顾宪成、高攀龙之处。他的话是:

宋儒之学,其入门皆由于禅。濂溪(周敦颐)、明道(程颢)、横渠(张载)、象山(陆九渊)则于由上乘;伊川(程颐)、晦庵(朱熹),则由于下乘。

王阳明敢言朱熹之短,因而受人责其为禅。黄绾晚年虽未指名,却直说阳明学说之短;又敢言宋儒(与阳明)都入于禅的话。在当时说,是很大胆的。不过,当时与事后,其他的反王学者,大多仍以太过简化的“阳儒阴释”言论,斥责王阳明背弃程朱学派。直到清代,考据学兴起,才再有人同时指出程朱与陆王学派,俱受禅学影响。不过,清朝的经学复兴,也可说是学术界疲于“性理”钻研的反动,因而有“经学即理学”的口号。这种历史性的循环作用,若照“朱王俱禅”的说法来看,似是朱与王的学说,对于人心厌拒理学,返向训诂,都有责任。不过另一方面,训诂比讲学容易控制,满清政府也知道的。学术潮流由主观的推想变成客观的考察,中间的因素相当复杂。梁启超说:“凡当主权者喜欢干涉人民思想的时代,学者的聪明才力,只有全部用去注释古典……雍(正)、乾(隆)间也是一个例证。”

王阳明画像

清初朱学尚兴,但是学术水平不高,而抨击王学甚力。张烈(武承,1622—1685)、陆陇其(稼书,1630—1693)、张伯行(1652—1725),都属此辈,又皆是在朝之学者。其他在野之朱学家,与王学亦有渊源,但多讲经世,少谈心性,如陆世仪(桴亭,1611—1672)、吕留良(晚村,1629—1683)之辈。另有颜元(习斋,1635—1704)与李塨(恕谷,1659—1733)强调务实,并排程朱与陆王,认为皆受佛老影响。不过这方面最透澈的言论,来自戴震(东原,1723—1777)。戴氏以《孟子字义疏证》,明言宋明二学,俱以禅意解《孟子》书。“六经,孔孟之言,以及传记群籍,理字不多见……理者,自宋以来,始相习成俗,则以理为如有物焉,得于天而具于心,因以心之意见当之也。”不过程朱与陆王之间,也有分别:

程子朱子就老庄释氏所指者,转其说以言夫理,非援儒而入禅;误以释氏之言杂入儒耳。陆子静、王文成诸人,就老庄释氏所指者,即以理实之,是乃援儒以入于释者也。

清朝的汉学(经学)复兴,说也奇怪,竟在19世纪末年,西学东渐时,重演“经今古文学”之分;当时之康有为、梁启超等人,皆有心于“王学”,并有意总摄三教与西学,援之入儒,可见中国改革派也向往阳明。从此时起,“正统”与“异端”之争渐消。民国初年,学者亦多好王阳明之说。不过,五四运动以来,主张全盘西化者,多反宋明理学。比如胡适与鲁迅,政见尽管不同,在这方面却一致。

不过政界的变化,也继续影响学术的评价。自从1949年以来,中国大陆内的学者,反理学的多;其中反王的更多于反朱的。三十年来,大陆的哲学界以马克思、列宁思想为主,认“唯物主义”为善,“唯心主义”为恶,直到最近才稍有变化。在这时期,大陆哲学界中最享盛名的阳明学者,大约是熊十力。

四 “唯心论”的说法

“唯心论”是中西哲学界共用的字。西方哲学史上,有的以精神为事物的本质,思想为世界的核心(黑格尔)。阳明的哲学,有时也归于这种“唯心论”(Idealism)。德国学者 A. Forke(1939),英国学者李约瑟(1956),与中国(后来旅美)学者张君劢(1962)都如此说过。在比较中西哲学家时,他们以王阳明为接近英国的伯克莱(Berkeley,1685—1753)与德国的黑格尔(Hegel,1770—1831)。

不过这类比较也有其问题。由于西方哲学,自笛卡尔(Descartes,1596—1650)以来,有身心分裂的趋向,中文的“心”字,容易受误解。再者,“唯心论”在马克思主义看来,有其特殊意思;在中国大陆亦如是。多年来,大陆学者以“唯物”“唯心”的范畴,与两者之间的斗争为主题,来讲中国思想史。王阳明学说被称为“主观唯心论”,即是比程朱的“客观唯心论”更脱离现实,更为恶人群。阳明征讨“农民起义”,也是“主观唯心论”之害。侯外庐之书,即引阳明言:“破山中贼易,破心中贼难”,而说:“从他把阶级意义上的‘贼’还原而为抽象的观念讲来,这正是破‘人欲’(凡人的追求)的一种僧侣主义说教。”

大陆学者,一方面斥责王阳明,另方面称扬王学的“左派”;尤其泰州学派的王艮、颜钧、何心隐、李贽等人,因为出身贫贱,有人人平等思想,反对当权者,而受赞扬。可是他们得自阳明的影响却未获承认。此类为前人斥为“狂禅”者,断送明朝天下者,竟不算“主观唯心论”。

不过,自从“四人帮”下台,“文化大革命”正式告终(1976)之后,大陆学术界也逐渐开放思想,1981年10月间,又在杭州举行全国性宋明理学讨论会,笔者也以外籍学者身份,应邀参加。会议中虽坚持马列主义、毛泽东思想之领导,但已有个人学者,发表比较独立性之论文,其中以冯友兰为知名哲学家,至今仍倡言理学有用于现代化中国者。而且一般说,论程朱哲学的评价,比论王阳明的,肯定得多。在小组讨论时,有的学者承认王阳明受累于现代政治,是不正常的现象。同年,沈善洪、王风贤共撰之《王阳明哲学研究》之书也见世。书中虽指出大陆一般注重的“王学内部的矛盾”,但也说及王学之合理与可取处。而且认为阳明是“较有远见和较为正直的封建官吏”,并且“正因为这样,明世宗(嘉靖)朱厚熜在王阳明死后,曾经大骂王阳明说:‘放言自肆,诋毁先儒,号召门徒,虚声附和。用诈任情,坏人心术。近日之士,传习邪说,皆其向导。’”

总之,王阳明思想的评价,在现代也受政治上的“道统”问题的影响,是不容否认的事。

五 结论

笔者不愿多谈阳明得于道家与道教的影响。一方面因为在第八章已有论及。再者,道家思想,早已渗入佛家禅宗;而道教实无甚明显的哲学体系。道教是讲养生的,阳明早年确曾借用其法。但是中年时说过,养生并无大益。另外,他认“元气”“元神”“元精”,为“良知”,实非援道入儒,而是将来自道教的少许概念,进一步哲学化。这是道教的“改造”。通过他的解释,道教的这些概念变了貌。他虽用道教语;他给的字义,与字的原义,全然不同。

笔者说过,阳明思想是否有佛教影响的问题,在20世纪的今天,无须大题特做。我们不必以“护道”的心态,审查王学的“正”或“邪”。但是基本上的“王学何属”问题,我们可以隔着四百多年的时间距离,更客观地忭量一下;首先略提儒佛的分界问题,然后探讨阳明学与程朱学的关系。

儒与佛的分界,在于道德论。儒家讲修身治国;阳明亦讲修身治国,这是他的“拔本塞源论”的主旨。儒家注重实践;阳明立知行合一之教,又屡次举孝悌为例,解释其要。他在引经据典时,大部分时间,都引述《四书》。他的哲学,大体上是属于儒家主流的。

佛家是讲解脱苦难的;阳明虽怀有救世的热诚,甚至于类似“丧心病狂”者,他要救的,是现实世界。他很少提及轮回生死之事。他既然借用了佛家的某些观念(尤其超善恶的心体)来讲学,并成立自己的思想系统;他就是深受佛学影响的儒家。“四句教”的含义,更说明他在综合儒佛思想方面的成就与心得。

在这方面,我们可以说,他也改造了儒家,尤其是性理学。他的学说虽然出自《孟子》,但是他用字的意义,却是新的。他的“致良知”说,实是儒家接受了数百年来自佛老(尤其禅)的影响后,才发挥出来的思想。这不能说是“异端”。因为《孟子》的某些概念,若推理至极,确有超越门户之见的作用。阳明善于选择;对于其前之先哲思想,皆有所取舍,并因而开放了入圣的道路。他不能说是儒家的叛徒。他也不完全是朱学的叛徒。他承认朱熹的成圣意向,但是否认朱学在这方面指出的途径是正确的。这是本书第八章已指出的。

可是,王阳明既然“解放”了儒学思想,他的门徒与后学中,有的不免跨越儒家的门槛,而完全脱离其“栈”。王畿已有这倾向。李贽则更然。这是黄宗羲不入李氏于《明儒学案》的理由。

阳明的学说与朱熹的学说之间,的确有相当距离。这也属于本书的主题。但是阳明学究竟是朱学的“化身”,或是基本上与朱学不同,确有值得研究之处。

笔者认为,我们若是泛讲“性理学”的话,阳明确有“承继”周敦颐的“圣人可学”与“诚”说,与程颢的“仁者以万物一体”的看法。他对于程颐与朱熹的所教,也有取舍。比如他并不反对“道统”的意思,只是改变其系列,以陆九渊代替程颐与朱熹而已。

但是这项“替代”,牵涉相当广。阳明确实不以程颐、朱熹为“性理学”的中坚,而有“取而代之”的意思。程朱说“心”,又谈“传心”;阳明发挥他们的含义,而反对他们的理论。他将“性理学”完全带上“心学”的路。他脱出了程朱学的范围,而自成一说。这不是“改造”,而是“创新”。

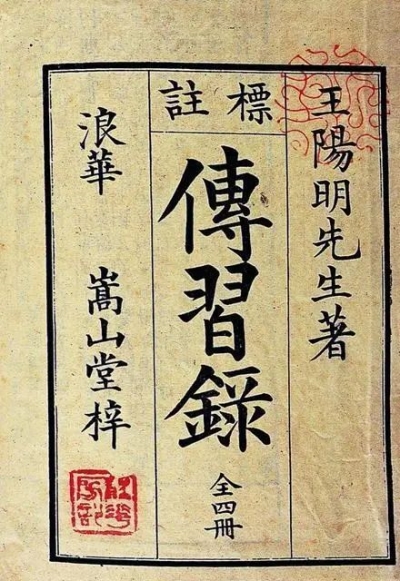

日本嵩山堂本《传习录》书影

阳明的《传习录》与论学书信中,不多提“太极”,但是他的“诗集”,却常提“浑沦”“先天”“天机”等字。他晚年又时说“良知本体”;可见他的哲学,不只是实践道德,或功夫论,而含有深奥的形上学。不过,形上学只好借用比喻性的语言,以避免落入空洞,或与生活脱节。阳明死后,他的弟子王畿、王艮等人,与其门人,过重本体而轻视功夫,终于引起许多流弊。明末以后,学术界重新提倡训诂、考据等“实学”,与“反本体”有关系。这现象在泰州学派的晚期已有表现。比如自称为王畿派门下之李贽(卓吾,1527—1602),因受到何心隐与颜钧之影响而不再说万物一体,也是一例。由此可见,明末思想的崩溃,表现了思想史似有的循环作用;明初的践物精神,传到王阳明的“体用一源”的体系后,人心又遗弃哲学而转移精神到训诂功夫上去。汉唐的经学再次出现,修身功夫又变成进学。

历史虽然如此;清末民初的康有为、梁启超,与稍后的熊十力,都表现王阳明思想的影响。这是我们今日不应忽视的。

至于“王学”对于明亡的责任之事,笔者也认为,我们今日,应有“后顾之明”。

明朝的灭亡,是复杂的历史问题,有多方面的因素:包括政治糜败,经济崩溃。但是,王学的流传,是否也是因素之一?笔者愿意由两个不同角度答复这问题:

(一)专制政权的崩溃,与其政体本身的缺点,有切实关系。明朝末年,内忧外患,不胜其扰。这与朝廷用人不当,信人不足,是不可分的。细读《明儒学案》之“东林学案”与“蕺山学案”即可知。明神宗(万历)懒于理事,明思宗(崇祯)心有余而才力皆不足。阳明本人即曾因宦官专权而受谪职与流放的处分。明朝自始而终,宁信宦官而不信忠臣;其灭亡是在人意料之内的。黄宗羲的《明夷待访录》,不只是分析与批判专制政权的著作,也可说是解释历代兴亡(包括明代)的借镜。将明亡归罪于“王学”,是简单化历史。

(二)专说明末的思想问题,而研究“王学末流”对于明亡有无责任:即是说,“王学的”“现成派”,有无造成人心崇尚虚无的现象?

在这方面,若是当代人(包括黄宗羲)有这印象,觉得“王学”末流曾有流弊,我们在后世就不能轻易否认这现象。不过,“王学”为何在中国的当时,造成人心尚虚的现象,而在19世纪日本幕末时期,却有“改革化”的影响?

笔者认为,明末与幕末,有同亦有异。尤其是国大与国小,对于人心的反应不同。再者,日人特因尚武而好阳明;中国的“王学末流”,只有数名流侠,不能发起中兴的作用。但是,黄宗羲本身少年时的流侠行动,与后来参与反清的游击战争,都是效法阳明的表示。“王学末流”的尚虚,是阳明在世时已反对的事,不能算是“王学”本身的错。“王学”解放人心,在“洒然”(即自由)与“敬畏”方面,确须维持平衡,泰州学派后来的作风,在当时说,固有放肆的地方。但是,若换个背景(即是政体若是改民主),在一个思想多元性的社会上,这类行为,不至于败坏人心。

况且,“王学”为何在日本发生积极作用的问题,在今天也改了质。最近数十年,太平洋东岸地区之繁荣,也有人归功于儒学的入世性学说。基本上说,阳明思想是入世性,救世性的;是好动过于好静的;可以用在现代化,民主化的。若是近年来太平洋区的繁荣,不必全归功于儒学或“王学”;明之乱亡,也不应过多归咎于“王学”。它的主要原因,在于明廷本身的失治,与专权政治体制的不对。这也是阳明学者黄宗羲撰的《明夷待访录》的主旨。

阳明其人,既已成古;他的思想的作用,已不在他,而在他人。这是阳明早已知道的事。所以他说良知本体是无善无恶的,善恶是人为的;“恶”是背弃良知的作为。

性无定体……性之本体,原是无善无恶的。发用上也原是可以为善,可以为不善的。其流弊也原是一定善,一定恶的。

归根究底,阳明学是彻底的“心学”。它的发挥,全看其学的后从,与他们“治心”之切。这是阳明学的活力所在,也是它的“主观性”的潜在危机。但是“心学”实不可废,它也有永恒价值;若是人们忘了心,而去“逐外物”,则会发现另一危机。这是我们在处于繁荣世界的今日,不应忽视的。

推荐阅读

王阳明

秦家懿著

平装,263页,定价:38.00元

“文史悦读”丛书

ISBN:9787108056924

出版社:生活·读书·新知三联书店,2017年1月

要了解王阳明的生平和他的哲学,本书是最应推荐的入门作品。书中直溯阳明本人的对话和著述,由浅入深,探讨他的思想精髓:王阳明创立的体系,究竟是“儒”还是“禅”?关于王阳明其人,是“圣”还是“凡”?经过后世对“王学”的激烈批评,对阳明“心学”该如何给予总的评价?本书均有明确、精当的评述。此书初版于1987年,具备那个时代汉学学者平实、儒雅的学术风格。

来源:三联学术通讯 2023-04-14

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室