“两创”研究:中国古代神话与科幻研究专题

摘要:火神祝融是在疑古派之后重建上古神话历史的关键人物。凭借文学人类学的四重证据法,先据司马迁未采纳的二重证据和《山海经》熊穴出神人的叙事,复原出《史记》之前较为完整的楚国版14祖帝王谱,以天熊降临的熊山熊穴神人为首,链接《楚帛书》天熊伏羲创世神话内容,阐释少典和黄帝的有熊国号由来,乃至颛顼、老童、祝融以下的熊号楚王谱的所以然。再参照三、四重证据的激活效应,说明天熊乘龙而升降于天地间的神话信仰真相,溯源到欧亚美三大洲旧石器时代以来的熊图腾信仰与天熊神话原型。

关键词:祝融乘龙祝融天降伏羲天熊少典有熊国黄帝有熊

作者:叶舒宪,上海交通大学神话学研究院教授、博士生导师,中国社会科学院文学研究所研究员。

大纲

一、原史:神话历史

二、天熊为首的14祖谱系的失落与重构

三、以三、四重证据激活天熊乘龙神话

中国上古史谱系以《史记·五帝本纪》为正统史观代表,在20世纪初遭遇古史辨派的全面颠覆和证伪。商周以上的古史脉络全部被打断,并重新冠以神话传说或“伪史”之称。伴随改革开放而兴起的文学人类学派,在国内率先倡导交叉学科的新方法论——四重证据法[1]。这乃是当今时代文科学者能够充分利用新材料,既超越司马迁的认知局限,又能超越古史辨派学术成见的优势研究工具。本文即以多重证据组合成的证据链条,重建以天熊神话为起点,以老童、祝融、穴熊为轴心的楚国版上古史完整帝王谱系,复原出周成王分封楚国之前,熊绎及以上的共14祖连续不断的完整帝王谱叙事[2],并说明史前时期欧亚美三大洲的万年熊图腾信仰如何给五千年华夏古史根脉留下极其重要的文化基因,而万年文化基因的再发现又将带来怎样的学术效应与社会效应。

楚版华夏上古史14祖复原谱系如下:

1.天熊降临:熊山熊穴,冬闭夏启,出神人,见《山海经·中山经》《安大简》。

2.天熊伏羲创世记,见《楚帛书》;天熊神人,以虬龙为坐骑,往来天地之间,见《天问》。

3.伏羲之子少典,见《三皇庙碑》;少典建有熊国,见《今本竹书纪年》《史记》集解引谯周曰。

4.少典生黄帝,黄帝继承其父有熊国号,见《国语·晋语》《五帝德》《史记》。

5.黄帝之孙颛顼,为玄帝、北方神、冬神,见《五帝德》《帝系》《史记》。

6.颛顼生老童,见《山海经·大荒西经》(《史记》误为卷章)。可解读为冬眠后出穴之熊=神人降临。老童又名神耆童,隐喻返老还童,见《山海经·西山经》。

7.老童(熊)生重黎,重黎为火正之官——祝融(熊),见《史记》。祝融为南方神,为天降人间的神人,见《楚帛书》《国语·周语》;祝融乘两龙,见《山海经·海外南经》;老童、祝融为“三楚先”前二位,见《包山楚简》《望山楚简》。

8.重黎之弟吴回亦为祝融,生陆终,陆终从肋骨生六子,见《帝系》《史记》。祝融生太子长琴,见《山海经·大荒西经》。

9.陆终生季连(熊),见《帝系》《史记》。季连为天降人间的神(祖),见《清华简·楚居》。

10.季连生什祖氏(附沮),什祖氏生内(穴)熊,见《帝系》《史记》。穴熊之名,见《葛陵楚简》《清华简·楚居》。穴熊得名的真相,见《安大简》。

11.穴熊传鬻熊,鬻熊为周文王师,见《史记》。相传有《鬻子》传世。鬻熊名,见《包山楚简》《望山楚简》。

12.鬻熊生熊丽,见《史记》。

13.熊丽生熊狂,见《史记》。

14.熊狂生熊绎,周成王分封熊绎,建楚国,见《史记》。

(熊绎生熊艾,熊艾以下还有近30位熊号楚王)

需要说明的是:这个用数字编号的14祖谱,其实建楚国者熊绎及其以上并不止14代人。如第四代和第五代之间,应该还有黄帝之子、颛顼之父昌意;第十代的季连之子、穴熊之父什祖氏。由于昌意和什祖氏都无叙事情节,仅有空名,故没有计算为一祖。若按照世代全排列,就会有16代以上的祖谱。此外,第一代《山海经》中提到的,熊山熊穴出神人,可以按照神话逻辑理解为天熊下凡的方式。这样,第二代的《楚帛书》中提到的天熊伏羲就可以等同于第一代之熊穴出神人。14祖谱或可简化为13祖谱。

一、原史:神话历史

为什么要将以上这14项不同来源的古书叙事内容拼合起来呢?因为上古史帝王祖谱的追溯,一定和文化大传统的口传叙事密切联系,口传叙事的能量和容量之巨大,根本不是依赖文字书写的知识人所能想象的。文字书写作为文化小传统的开启,其笔录条件较为苛刻,记录的篇幅必然受到文字载体——甲骨或竹简、帛书的物理限制,根本不可能承载口传文化的海量内容,只能是以删节版或摘要版的梗概形式出现。像《尚书》《史记》这类古代写史的书籍,情况就是这样。执笔书写者要根据自己的著述原则和思想倾向,对其所见到前代文本取舍增删或改写再造。如今既然已经出土了大量相关的战国时期楚国人自己写下的竹简书[3],虽然篇幅都会受到书写条件的限制,不可能出现宏大叙事规模的内容,但是将各地各家笔录的上古史谱系内容汇聚起来,也是很有学术意义的工作[4]。这样的汇聚与拼合,也不是无原则地杂凑,而是以楚人先祖文化记忆中深刻的熊图腾或天熊神话信仰为再建古史的基础,将散落各处的零星珠子,重新加以串联。司马迁因为当时意识形态或历史观念而不能或不敢采纳的内容,由如今的我们替他补充回来,希望能够对楚系的华夏古史全貌提供一个“完璧归赵”的学术契机。楚国建国君王熊绎及在他之前的13祖谱系的复原,就是这样一个初步尝试,这当然未必就是周全的或无缺环的,但毕竟前人没有尝试以这样的方式去复原过。因为前人或者没有条件看到如今大量出土的楚国古史文献,或者秉持着严格区分神话与历史之间界限的学术成见,不希望让历史呈现出“伪史”的嫌疑一面——来自神话传说的内容。而文学人类学派自2009年以来,专注其所倡导的“神话中国”和“神话历史”相关理论命题,旨在从现象学意义上复活出“原史”或“元史”的真面貌,那一定是某种神话历史叙事谱系,而不可能有科学的或纯客观的历史书写,就像民俗学工作者在各个无文字的少数民族那调研所得到的口传史诗叙事那样。

在四重证据法的新方法论谱系中,民间口传叙事是作为文献证据之外的第三重证据而存在的。新发现的这一大批楚版国史叙事的具体内容,作为第二重证据,仍需要借助三重证据的参照比对,确认其神话历史叙事的基本模型。此类叙事模型,熟悉民间讲唱文学或非物质文化遗产的学者都自有体会,那就是先叙述开天辟地和人类起源,然后紧接着叙述本族群人祖的由来和传承谱系。以贵州凯里民间文学专家燕宝收集整理的《苗族古歌》为例,这是一部依赖民间艺人之间口耳相传下来的史诗作品,也是神话历史叙事的活态标本。《苗族古歌》共分四部分:“创造宇宙”部分讲述半神半人的苗族远祖神开天辟地的故事;“枫木生人”讲述人类起源,即本族直系先祖的降生;“浩劫复生”讲述大洪水之后的人类劫后余生;“沿河西迁”作为第四部分,讲述本族近祖迁徙创业,建立美好家园。[5]值得注意的是,讲述本族历史起源与传承的史诗叙事,遵循着由神到人,由天到地的完整叙事模型。这不是哪一位文人或歌者发明创造的,而是原初的社会群体信仰支配下的普遍性的文化编码法则所决定的。[6]这也正是屈原《天问》主要叙写楚国历史由来,却需要从“曰:遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之”[7]的创世神话内容开始发问的根本原因。清代学者陈本礼解释“曰”字云:“曰字一呼,大有开辟愚蒙之意。”[8]天地宇宙的开辟,从主体方面又可理解为对世界时空认知的开始。汉代王逸和宋代朱熹都用天地未分的状态解释“上下未形”句;而清代贺宽则说“自今而言,上者为天,下者为地,鸿蒙之始上下未形,是无天地也,天地未定,何从有人而为之传道、为之考定乎?大可疑也”[9]这类话语,是在西学东渐尚未将“创世神话”(creation myth)这个概念输入中国学界以前,学者们沿用本土话语讨论开天辟地叙事或鸿蒙开辟叙事的惯常做法。从天—地—人的溯源性叙事模型看,早期用文字写作的知识人必然深受其影响。如《庄子·大宗师》所论“道”的无限法力,就有如下说法:

自本自根,未有天地,自古以固存;神鬼神帝,生天生地。

在神鬼神帝的诞生与开天辟地的叙事基础上,才会有人类历史展开的条件。如果以《史记·五帝本纪》的写法为准,那就只剩下创世伟业完成以后的人间帝王总谱,而缺少了“神鬼神帝,生天生地”这段过程。位于五帝之首的黄帝,虽然被尊为人文初祖,但他毕竟还不是开天辟地的创世大神。只有补上被《史记》放弃的战国古籍《楚帛书》以天熊伏羲为首的创世神话内容[10],再加上伏羲之子少典建立有熊国的过渡性历史叙事,《五帝本纪》所述黄帝国号有熊的说法,才是连贯的和可以理解的,原史的真相也就相对得以复原。

从比较文明史的视角看,信仰支配下的原史叙事模型,不光是各个无文字的少数民族史诗叙事的专利,也是人类最早有文字记载的历史或帝王谱的神圣化叙事惯例。以在人类文明史上居于首位的苏美尔文明为例,其著名的历史文献《苏美尔王表》在1939年被美国亚述学家雅各布森翻译成英文发表,让世人看到从苏美尔王国到阿卡德王国的连续的统治者年表。窃以为最值得我们借鉴的历史叙事关键点,就是数千年王权传承的起始点,有关大地上的人间政权从何而来的问题。《苏美尔王表》以开门见山的方式在第一句宣布:

当王权自天而降,

王权在埃利都。[11]

王权自天而降的观念无疑出自祭政合一(政教合一)信仰时代,不能脱离信仰的大背景去看待人间的国家政权,当一个城邦被打败之时,也就是要发生王权转移之际。如《苏美尔王表》第五章第22—36行所示:

基什被打败,

其王权被带到乌鲁克。

(在)乌鲁克,卢伽勒扎吉西为王,王25年。

一王共王25年。

乌鲁克被打败,

其王权被带到阿卡德。

(在)阿卡德,萨尔贡——其

(父)是一个椰枣园丁,

(他本人曾是)乌尔匝巴巴的持杯官,

阿卡德之王,建阿卡德城之人——成为王,王56年。

还有一点需要关注,那就是王权自天而降的事件,不是只在历史叙事开始时一次性出现,而是随着历史的展开过程多次出现,第一章第39—47行:

洪水冲过后,

当王权自天而降,

王权在基什。

(在)基什,伽……乌尔为王,王1200年;

……王960年。[13]

从距今约5000年的苏美尔文明到距今约2500年的古希腊文明,原史叙事的书面表达模型基本没有改变。赫西俄德的《工作与时日》和《神谱》即可为例,前者的开篇是呼唤文艺女神缪斯来称颂天国神王宙斯,以此作为神圣性的溯源,引出地上的人类起源神话——宙斯连续性地创造出第一至第五代人类种族:黄金种族、白银种族、青铜种族、半神半人的英雄种族、黑铁种族。人类的历史是按照每况愈下的倒退逻辑展开的,当今的黑铁种族时代是价值最差的时代,其根本原因则是人类的堕落,从虔诚的信仰者变成不知羞耻、丧失敬畏之心的罪恶之人。其结果:

羞耻和敬畏两女神以白色长袍裹着绰约多姿的体形,将离开道路宽广的大地去奥林波斯山,抛弃人类加入永生神灵的行列。人类将陷入深重的悲哀之中,面对罪恶而无处求助。[14]

对于各民族的原史叙事而言,人的历史需要得到神赐的合法性,人的命运也同样不由人自己决定,只能由神意天意来决定。这就是信仰时代的基本写史原则,由此才好理解司马迁自述的写史原则“究天人之际”的真正含义。赫西俄德《神谱》还透露出口传的讲唱文化在早期书写文本中的神圣性遗留情况。开篇就是颂神歌唱:“让我们从赫利孔的缪斯开始歌唱吧。”[15]创世神话的内容也是通过歌唱方式传达出的:

光荣属于你们,宙斯的孩子们!高唱美妙的歌曲赞颂永生不死的神圣种族吧!他们是大地女神该亚、星光灿烂的天神乌兰诺斯和黑暗的夜神纽克斯的子女,以及咸苦的大海蓬托斯所养育的后代。首先请说说诸神和大地的产生吧!再说说河流、波涛滚滚的无边大海、闪烁的群星、宽广的上天(以及他们所生的赐福诸神的来历吧)![16]

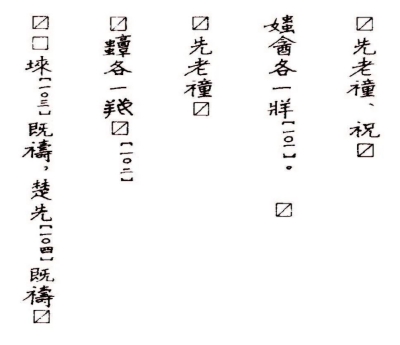

对希腊神话的信仰者而言,光荣属于天神。对于神祖不分的早期华夏信仰者而言,光荣也属于死后升天的列祖列宗。通过祭拜礼仪上唱诵或呼告的方式,祭祀者们去追溯先祖圣名,是要借助列祖列宗在天国的神力,带给地上的子民们足够的福佑力量。而确认先祖的神圣化身份,有多种方式。就上古的汉字书写而言,可以采用特殊的偏旁,标志神圣与世俗的区别。如西周人对其先祖周文王和周武王,就是在“文”字和“武”字的写法上做文章,增加玉字偏旁,使之成为专有性的名号:玟王、珷王。这样的现象在西周金文中屡见不鲜,如著名的周初青铜重器大盂鼎铭文,就是这样书写文王和武王的(图1)。这样的符号标记是基于万年来传承不衰的玉石神话信仰。笔者曾将其基本内容归纳为三点教义:玉代表天、代表神、代表永生不死。新石器时代以来的各地社会领袖人物以玉礼器为标志性符号物的传统,大约在距今5000年前就已经普及流行为一种文化潜规则,即形成某种约定俗成的不成文的法则。[17]而在楚国文字书写方面,有加神示旁的案例,如给老童的童字加神示旁,这是见于《望山楚简》祭祷词语的写法(图2)。[18]

图1 西周青铜器大盂鼎铭文节选,右侧第二行:文王、武王,都写作加玉旁的:玟王、珷王。

图2《望山楚简》祭祷楚先祖老童、祝融、鬻熊的祷词,“童”字写作加示旁的字。

二、天熊为首的14祖谱系的失落与重构

关于这个楚版帝王谱系的核心部分,即“颛顼—老童—祝融”三联祖系,其潜含的神话象征意义解读,笔者曾写入《中国神话哲学》第三章第四节《北方模式:冬天的神话与仪式》。当时的认识是:这是一种基于太阳循环周期神话观的文化编码——编码以四季循环为轴,以神人名号为隐喻,表现生命的死后复生,永恒运动。《山海经》神耆童句郭璞注:“耆童,老童,颛顼之子。”[19]笔者据此展开分析说:“可以推知,老童也好,耆童也好,都是对死生交替,返老还童现象的象征性指称。如前所述,冬的本义为终,为老,而春的象征意义为生命初生。作为一年之终的冬季与作为新的一年之前奏的冬季,本身就兼有生命衰老完结与生命孕育新生的双重意义,老童作为北方之神的儿子与南方之神的父亲,无疑可与东方和春天相认同。于是,《山海经》中‘颛顼生老童,老童生祝融’的表层文字叙述背后,就可以读解出深层象征意蕴:严冬过后是新春,春天过后是盛夏。在这里,我们似乎摸索到了古神话中神之谱系的构成规律。”[20]

笔者希望能根据大量出土文献之楚简叙事内容,补足以天熊生命循环神话观为潜在的叙事编码规则的再阐释。如今的再阐释将突出位列14祖谱叙事之首的《山海经·中山经》中“熊山熊穴出神人”的叙事,说明其对华夏祖神谱系生成的叙事语法作用。简言之,自熊穴神人和天熊伏羲至熊绎的14祖,无论其国号或者其名号中是否出现“熊”字(如果有,则称为其有“熊”号),都是按照熊穴冬闭夏启的循环变化规则而展开的。从天熊伏羲至少典和黄帝,共三始祖,位列2至4,其熊号是有连续性的。穴熊以下至熊绎共五祖,位列10至14,熊号也是连续的。而黄帝以下的颛顼、老童、祝融、陆终、季连(+什祖氏)共五祖,位列5至9,名号中虽无“熊”,其隐喻意义却均可指向“熊”。陆终的“终”,与“冬”互为隐喻,对应入熊穴冬眠之熊;季连的隐喻意蕴更明显,那就是四季运行是永远连续不断的。只要按照熊山熊穴的冬闭夏启之季节性出没变化节奏,季节的连续和生命的永恒就能够得到保证。在文献考辨方面,顾颉刚先生引用《五帝本纪》的重要蓝本《帝系》,将鬻熊写作鬻融。[21]鬻字通毓、育,表示生命孕育之意,鬻熊可解释为育熊,或对应冬眠之熊,即穴熊。按照吴方言发音,融字读熊,祝融为熊,作为有熊氏之后,也理所当然。《国语·周语上》所记内史过的说法是:祝融天降,降于崇山,此乃夏王朝兴起的神圣朕兆。祝融天降叙事,也可以理解为天熊结束冬眠而出熊穴的隐喻表达。天熊即神熊的生命更新,能够带来地上的新王朝发生。夏人有如此观念,周人和楚人当然也可以有同类的观念。

拼合复原出的楚版的华夏14祖谱,是这样一种从天到地,从神到人的完整无缺的上古史谱系。它本来存在于孔子之后的战国民间,是在西汉时代司马迁首创写作华夏通史之际,才被切断和打碎的。这个事实足以反驳古史辨派的“层累造成古史”说。可知后代对前代传承下来的历史谱系,既可以与时俱进地增加新内容,也完全可以删减和切割原有的老内容。这样的有增有减,才更加接近古史传承过程的真相。我们不能得出以偏概全的判断:后人对前代的古史叙事只会有增加而没有删减。如今我们能够根据四重证据法中的二重证据即出土文献,看到一大批在司马迁之前就已经存在的竹简帛书文献,这批20世纪中期以来新问世的材料,足以和《史记》所述五帝谱系内容相互对照,从中看出哪些成分被司马迁继承和保留;哪些成分被司马迁所放弃或删节;还有哪些成分属于《帝系》和司马迁《史记》的画蛇添足。

战国时已流行华夏上古史的三皇五帝谱系,而西汉武帝时期成书的《史记》只在这个庞大的整合谱系中截取后一半——五帝谱,放弃了更早的历史叙事——三皇谱,这必然导致某些重要历史文化记忆发生断裂。如《五帝本纪》所记黄帝国号“有熊”,其实并不是黄帝的发明,而是来自黄帝之祖伏羲的天熊圣号,以及黄帝之父少典的有熊国号。换言之,有熊这个神圣称谓,是黄帝继承先祖时代的已有圣号。

一方面要特别感谢司马迁在黄帝叙事的500余字中保留下“有熊”这个由来非常久远的神圣国号。若非如此,后人可能就永远无法找回华夏文明的天熊之祖根了!另一方面要表达对司马迁编史选材的遗憾:他在52万言的第一部中国通史巨著中仅写下“有熊”这两个字的黄帝国号,没有多写一句话的解说,仅此而已。这就造成在司马迁以后的知识人很难猜出这个华夏上古史难题的真相:被推举为华夏最早的国家统治者黄帝为何要取国名为“熊”?

这个哑谜的形成本来是可以避免的,只要司马迁更宽容地兼收并蓄战国时期古史文献的相关内容,如《山海经》所记“熊山熊穴出神人”的重要提示:神熊出穴叙事的隐含意义,就相当于天神降临世间。因为《山海经》紧接着熊山熊穴叙事之后,还有一句强调神圣性的话:“熊山,帝也。”[22]这样的神圣性确认,是远古以来人间社会王权建构的必要前提。也只有在熊为天帝化身的意义上,才好理解屈原《天问》针对楚国宗庙壁画神话历史叙事所发出的问题:“焉有虬龙,负熊以游?”

屈原这个问题中所透露的神话观念秘密,同样与天熊或神熊信仰密切相关:神熊升天不是因为他像鸟类那样有翅膀能飞升,而是因为神熊依靠骑龙而穿越天地之间。而骑龙升天想象,也恰恰构成有关华夏共祖黄帝有熊氏死后归宿的最流行的神话叙事情节。游国恩《天问纂义》一书在屈原有关“虬龙负熊”问句下,共列出15位古代专家学者的观点,从王逸、柳宗元到朱熹,再到蒋骥和毛奇龄,只有一位诗人学者由此联想到《山海经》的熊山熊穴出神人叙事[23],堪称独具慧眼。这位诗人学者就是明末清初的浙江桐乡人周拱辰。他毕生留下的几部著述都集中在《庄子》和《楚辞》研究方面,由此可见他也是不挂名的古代神话学专家。他留下的著名诗句有:“橘中输却熊盈袜,又向松间赌玉箫。”(《小游仙三首》其二)诗中用典暗示楚国的古老国名为熊盈国;还有“潮声豗日夜,犹似抱龙游”(《粤东秋日展陆丞相秀夫祠》)、“蛇子蛇孙任意长,他年莫作龙飞去”(《种竹》)、“仙人携我东南征,相惊跨海寻蓬瀛。何以酬之酒母笑,明朝特遣双龙迎”(《金陵别酒母》)等,可见他多么善于运用龙游和龙飞天际之类的神话交通典故。根据周拱辰的解读,《天问》所问虬龙负熊一事,是指神熊或天熊,因能乘龙而得以上下于天地间。这是被《史记》上古史叙事所丢弃的第二个战国时期神话历史的叙事素材。这一丢失的性质就相当于再一次的“绝地天通”事件。

第三个被司马迁所丢弃的神话历史素材,也应该是最重要的一个:长沙子弹库出土《楚帛书》所记三皇之首伏羲的圣号即“天熊”。楚国版的创世记神话居然以天熊伏羲为创造主和宇宙本源[24],要知道,这就是被西汉的官方史官所丢弃和被后世彻底遗忘的中国早期创世神话的创世主啊!天熊伏羲的圣名一旦丢失,《礼记》注释所引伏羲“号黄熊”说也就同样成为难解的哑谜。而对比其他文明古国,唯独华夏文明没有创世神话的观点,在海内外学界之间盛行。

如果说还有第四个被《史记·五帝本纪》放弃的叙事题材,那就是《史记·楚世家》叙事中提到的楚王族先祖谱中第一位以熊为号的“穴熊”何以得名的神话叙事。在2017年之前,没有人知道穴熊为什么叫穴熊的历史掌故。一般人也不敢轻易将《山海经》熊穴叙事与《史记·楚世家》“穴熊”之名相互联系。最新披露的战国竹简文献《安徽大学藏楚简》(简称《安大简》),有这样一个完整的故事:老童生重及黎、吴及韦(回)。黎氏即祝融,有子六人,其六子曰季连,是为荆人。

融乃使人下请季连,求之弗得。见人在穴中,问之不言,以火爨其穴,乃惧,告曰:“酓(熊)。”使人告融,融曰:“是穴之熊也。”乃遂名之曰穴酓(熊),是为荆王。[25]

《安大简》所述穴熊得名故事,再次重复《山海经》熊穴叙事,不过熊穴里藏着的不是神人,而是祝融之子季连,被祝融命名为穴熊,并成为荆楚之王。此类具体而生动的名号起源传说,当然也不为司马迁《楚世家》叙事所取用。穴熊之名和伏羲天熊圣号一样,遂变成无解之谜。

试想一下,犹太教圣书《旧约·创世记》如果丢掉了创造主耶和华,只剩下伊甸园里的蛇和亚当、夏娃,该是怎样的一种群龙无首的景象?丢弃了天熊伏羲的神圣化身份,其他文献(《礼记》注)中记录的伏羲号黄熊氏,也就成为一种孤证,知识界对此几乎是无言以对的。如同黄帝有熊圣号一样,谁也说不出其所以然的道理。自20世纪末期以来,经历文学人类学一派的两代学者前赴后继,至今终于基本完成重建上古史谱系并重新激活之的学术任务。[26]

好在有大批的楚国竹简书在地下埋藏2000多年之后陆续重见天日,让当今学界能够判断以神熊、天熊为本民族祖先的真实情况,这至少在战国时期的楚国是非常流行的现象。甚至战国时代的知识界领袖们还清楚记得治水成功后大禹创建华夏第一个王朝——夏朝,大禹为区分四面八方前来祭拜和进贡的各地各族群之人,专门创制五方旗制度,让东南西北四方之人,分别手执日旗、蛇旗、月旗、鸟旗,而大禹给自己的夏王朝制定的中央之旗——国旗,则是一面威武而神圣的熊旗![27]在战国楚简书《容成氏》中所记录的这样一种夏王朝之熊旗,无疑是夏禹对自己的先祖少典和黄帝有熊国之最好的历史记忆。这样的楚系文献足以凸显出熊神崇拜的内容,这也同样被《史记·夏本纪》所不取,就连《淮南子》所记夏禹化熊开山的治水神话细节,也没有被司马迁保留到夏史叙事中。想来司马迁的理性化,使得他不接受过于虚幻的神话叙事内容,而是部分接受和传承古老的神话历史传统。

20世纪80年代以来,在楚地先后发掘出土的《包山楚简》《望山楚简》《葛陵楚简》,居然都有“三楚先”的记录,即老童、祝融、鬻熊或穴熊。[28]这就和前文讨论过的颛顼、老童、祝融的三联模式形成差异化的对应。如此模式化的先祖记忆表达,都落实在以熊命名的关键点上,显然不是偶然的巧合,而是依据共同的神圣信念。如果把穴熊进入洞穴的冬眠后复出,理解为死而复活或返老还童,则“三楚先”信仰中所隐含的神话生命循环观念,就可以统一到“天熊”名目下的合理解释:老童隐喻冬眠复出之生命楷模——神熊;穴熊,则意味着天熊重新进入穴居冬眠的生命孕育状态;祝融作为火神,代表熊熊燃烧的火之生命力向上运动。火生之烟袅袅升天,代表着天地之间的动态桥梁。这是自颛顼“绝地天通”事件之后,先民保留的天地沟通与神人沟通法宝。许慎《说文解字》解释融字为“炊气上出也”,炊乃是人类特有的用火行为,炊气之向上的动力源,也是火苗的向上运动特征。“熊熊”一词,专用于形容火焰之动态地向上运动,这样的仿生学神话信念可以在欧亚大陆上六七千年前的一批熊形陶灯台(图3、图4)造型中,得到深度的文化基因溯源解释。在距今2000年上下,我国汉代生产的绿釉或黄釉的熊形灯台(图5),在黄河两岸和大江南北不知已经出土了多少!

图3 斯洛伐克出土史前熊形红陶灯台(左),距今约7000年;乌克兰出土史前熊形红陶瓶(右),距今约5500年。

图4 克罗地亚出土达尼罗文化熊形灯台,距今7000多年。

图5 汉代绿釉熊形灯台,摄于上海博物馆。

顾颉刚先生在1923年就有个大胆推测:祝融、鬻熊两个名号其实就是一个人物。[31]作为苏州人的顾先生,分明知道“融”字在江南方言中的读音恰恰是“熊”。李学勤先生1988年考证《包山楚简》中的楚先祖名号,认为鬻熊、毓熊、穴熊三者为一。[32]此后更多学者认识到一人分化为多名的现象。黄德宽先生据《安大简》认为穴熊、鬻熊和季连是一人。笔者再用串联通解的方式,对“三楚先”的三个圣名号给出统一的神话学阐释:老童、祝融和穴熊(鬻熊),看似是有前有后的祖孙三代关系,其实也是一分为三的神话化身或分身关系。围绕天熊进出洞穴冬眠的季节性循环变化规则,衍生为三代楚国先祖之尊名谱系。

如果要追问谁是老童之上的楚先祖?答案一定是《离骚》开篇自述的“帝高阳之苗裔兮”,高阳即帝颛顼,有熊黄帝之孙也。按照黄帝是少典之子和伏羲之孙的辈分,天熊伏羲的楚人信仰,才是最初的圣熊名号之总根源。既然已经将楚系祖谱串联到天熊伏羲的创世记神话叙事,谁还能说楚先祖名号中的这一连串之“熊”,是没有渊源出处的呢?

由此看来14祖谱中,黄帝也好,颛顼也好,只是完整的楚版创世史诗叙述的中间环节而已。根据二重证据《三皇庙碑》有“伏羲子少典”的明确父子世系记载。作为天熊之子的少典,号称有熊氏或有熊国的得名原因,已清晰可见。黄帝有熊氏之谜,在恢复五帝与三皇的联系之后,就如同严丝合缝一般。自伏羲以下一脉相承的天熊后裔,在周成王分封熊绎时,终于在南方建立楚国。此后的楚王谱,按照《楚世家》所记,还有30位“熊”号统治者。这样繁复再现“熊”号的楚王系列,过去曾经困惑学界2000年,如今在熊图腾信仰传承的理论解说下,其所以然的谜底已经昭然若揭。

作为本节的小结,将复原后的楚版华夏上古史14祖谱顺序排列如下:1熊山:天帝降临人间阶梯;熊穴出神人=天降神人→2天熊伏羲→3少典有熊国→4黄帝有熊氏→5颛顼(冬眠之熊)→6老童(熊穴开启:熊之再生)→7祝融(火神=能量释放之熊)→8陆终(冬眠之熊)→9季连(熊穴夏启之熊)→10穴熊=11鬻熊(冬眠之熊)→12熊丽→13熊狂→14熊绎……

三、以三、四重证据激活天熊乘龙神话

在《史记·五帝本纪》和《史记·楚世家》的祖谱叙事中,被司马迁所删节的重要神话情节之一,就是黄帝、颛顼、帝喾、祝融等,作为天熊之后裔,都不是依靠自己身体上有羽翼而飞升天界的,他们如何来往于天地之间呢?最关键的神话式穿越性的交通叙事,便是:乘龙。

黄帝乘龙。见《封禅书》《五帝德》。

颛顼乘龙。见《五帝德》。

帝喾乘龙:春夏乘龙,秋冬乘马。[33]见《五帝德》。

祝融乘龙:南方祝融,兽身人面,乘两龙。[34]见《海外南经》。

这四位若都以天熊的原型形象乘龙,则恰好能够回答屈原《天问》中的这一句千古无解之问:焉有虬龙,负熊以游?

熊与龙的关系,就是升天主人公与升天工具之间的关系。在司马迁对战国神话历史内容的无情删节下,本来清晰的熊龙关系就此失传后世。不料这一失传,就遭遇2000年的尘封时光。如今学者可超越司马迁《秦始皇本纪》以龙比喻帝王的后代做法,依照《周易》开篇的乾卦、坤卦,复原龙为升天、入地下水的神话交通工具的真实身份。

作为四重证据的上古文物的图像叙事功能,已经将神熊乘龙、神人乘龙的真实想象景观全部呈现出来了!前文中已经引用楚国王室贵族墓地新出土玉礼器造型,说明神人乘龙升天的神话想象如何通过图像叙事加以表达,这里再举出若干新出土高等级文物中神熊乘龙驾云图像叙事:

证据一,安徽巢湖放王岗一号西汉墓出土铅当卢图像:天熊居中央使四鸟并驾二龙,伴鹿虎升天图(图6)。

图6 安徽巢湖放王岗一号西汉墓出土铅当卢

证据二,河北定州三盘山西汉墓出土错金银车饰图像(图7)[35]:龙与象作为陆地巨兽在地面上行走并充当神话中的运载工具,天熊与飞鸟、仙人等则腾云驾雾般翱翔在天空之上。天熊的掌中还握有象征永生不死的灵芝。

图7 河北定州三盘山西汉墓出土错金银车饰

证据三,辽宁建平牛河梁遗址墓葬出土红山文化双熊首三孔玉器。[36]双熊首玉雕造型呈现史前先民心目中天熊下凡,下凡方式不是乘龙,而是借助玉质的三孔天桥。笔者曾解读玉璜类礼器的功能,即模拟彩虹桥——天桥,实现天地和神人间的沟通。以上三件文物旁证表明:乘龙升天想象是自史前时代贯穿到上古时期的神话传统,至少在五六千年前的红山文化时代就已经流行了。汉代文物图像中出现的一批天熊形象,是这个深远的神话传统在文明史中的余脉而已。

祝融作为楚人先祖一旦恢复其本来神话想象的天熊之特殊身份,则他既能乘龙升天,又能从天而降的叙事,就比其爷爷辈的颛顼和曾祖辈的黄帝,更加明确其沟通天人的法力。在颛顼“绝地天通”事件之后,要想再度回归人(祖)神之间相互交往的常态——即“地天通”状态,需要人来实现,而能上又能下的火神祝融,当是不二人选。这既是以通神、降神为主要目标的祭祀仪式需要,也是夏王朝至楚王国的国家政权神圣合法性需要。

作为口传与非物质文化遗产的三重证据表明,信奉天熊的先民以为天神下凡的方式就是化熊,所以萨满披上熊皮扮演天熊下凡之礼(图8),这是亚洲北方民族和美洲印第安民族共享的神话观。印第安人自15000年前从北亚迁徙至美洲。由此可知四重证据链已经足以复原整个欧亚美三大洲的熊图腾文化与天熊信仰体系。天熊信仰始于史前时代,比司马迁记下黄帝有熊圣号的时代,要早万年以上;比《周礼》规定傩戏仪礼有“方相氏掌蒙熊皮”,也要早万年以上;比红山文化牛河梁女神庙供奉天熊泥塑像和真熊头骨,也要早5000年以上。

图8 西伯利亚的楚克奇萨满所披熊皮为萨满礼服,代表天熊降临人间

国史帝王祖谱的相对完整复原,不仅表明中国古史就是神话历史,无需硬性区分神话与历史(像古史辨派那样),复原的古史本身就具有巨大的科幻再创造的潜质。借助于熊图腾信仰和天熊下凡神话,人间的统治者皆有从天降临的穿越性想象,这才吻合“神话中国”留给最高统治者的神话尊称——天子。

祝融神话的当代释读,可以在很大程度上恢复上古中国文化中的升天梦想。作为火神,其火苗向上运动具有无穷动力;作为天熊下凡者,其升降于天地之间的坐骑,便是《山海经》所透露的龙。

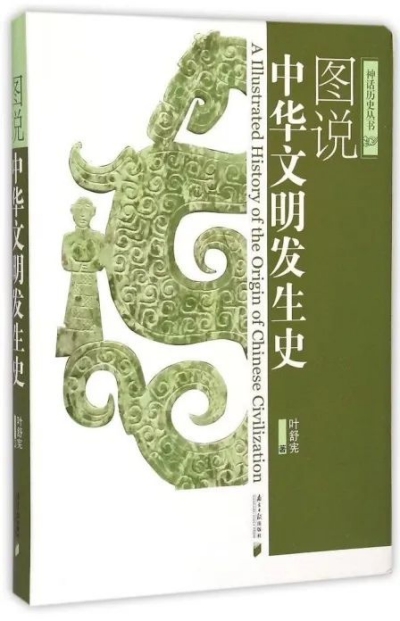

从东周到秦汉,代表神话想象中升天目标的象征物,有效法天圆的圆形玉雕礼器——玉环、玉璧,尤其在楚国地域特别流行,并且随即影响其他地域。龙纹和卷云纹,便是此一时期内玉璧生产的常见纹饰。无独有偶,在荆州熊家冢东周时期高等级墓葬中,还出土了多件突出显示人乘龙造型的顶级玉礼器。笔者在2015年出版的《中华文明探源的神话学研究》(中国社会科学院重大项目成果)和《图说中华文明发生史》(图9)两书封面,就分别采用了两件熊家冢墓地出土的典型玉礼器照片,作为神话想象与神话叙事的第四重证据,为古代文献中一时无解的疑难问题提供有证据的阐释空间。[37]

图9 以荆州熊家冢楚国贵族墓出土神人乘龙玉雕件为封面的《图说中华文明发生史》(广州:南方日报出版社,2015年)

祝融的升降本领应该是继承其祖父颛顼的。关于颛顼的升天方式,仍然是驾龙而遨游四海,《五帝德》的说法是:“乘龙而至四海,北至于幽陵,南至于交趾,西济于流沙,东至于蟠木。”[38]蟠木即扶桑,是神话宇宙观中的日出之神树。这样的飞龙升天神话当然又被司马迁《五帝本纪》所删掉不用。帝喾升天也依靠乘龙,而且有伴随季节的循环特性,已如前引。五帝谱中的前三位皆有乘龙本领,即能够在天地之间升降穿越,五帝中的后二帝尧舜,其表现更为人性化一些,战国文献都没有写他们能够乘龙升天的事迹。祝融作为颛顼之孙,在颛顼“绝地天通”这件大事之后,成为接续升天梦想的重要环节。理由是非常过硬的,那就是他不仅乘龙,而且还“乘两龙”!

火神祝融所掌之火,其自然本源被神话想象为天上的太阳,故地上的火,以炎炎燃烧的向上永恒性姿态,表明自己回归天上的强烈意志。在地上之人无法乘龙升天之后,只能将升天的梦想托付给火及火点燃的烟雾,火催生的蒸气,诸如此类的永恒向上运动的物质形态。火神之后的灶神,就成为每家每户保留升天梦想的中介者,天人合一的必不可少的虚拟幻想环节,一直保留在当今民间过小年烧灶神像的礼俗中。此事再次说明三重证据作为活态传承至今的古老传统,如何参与激活古老神话信仰的学术求证活动。

神话的激活,将直接促成对失落已久的历史脉络之复原。作为三重证据的狩猎民族赫哲族神话、日本原住民阿伊努人神话、台湾少数民族邹人神话,均能彰显熊图腾崇拜特征并讲述天神化熊降临人间的情节。美洲印第安萨满信奉熊神为神圣医疗能量之源,并以此展开巫医治疗实践。凡此种种,都指向欧亚美三大洲自旧石器时代形成的熊神信仰的深远影响情况,并将逐渐照亮黄帝有熊之名背后埋藏着的文化基因真相。

[1] 叶舒宪:《国学考据学的证据法研究及展望——从一重证据法到四重证据法》,《证据科学》2009年第4期。叶舒宪:《文学人类学教程》,北京:中国社会科学出版社,2010年,第343—409页。杨骊、叶舒宪编著:《四重证据法研究》,上海:复旦大学出版社,2019年。

[2] 14祖帝王谱中没有纳入黄帝之子昌意和季连之子附沮(什祖氏)等,因为这些人物虽名列《帝系》和《史记》的先祖名单,却未能进入五帝系统,或缺少相应的情节叙事。参照新出土楚简的祖谱叙事,或为秦汉时代对战国祖谱的画蛇添足。

[3] 这方面的系统资料,以教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果图书《楚地出土战国简册(十四种)》(陈伟等著,北京:经济科学出版社,2009年)为代表。若在此基础上增加上海博物馆藏竹简和清华简,以及2009年之后公布的楚简为补充,基本可以看到这部分二重证据组合成的新史料全貌。其中有多少内容是司马迁所能见到的,又有多少内容是秦汉以后完全失传不见的,非常值得深入探讨。

[4] 鉴于大量新出土的战国时期文献发挥出巨大的二重证据作用,国内外学界近年来已经出现重建中国古史或重建中国古典学的新潮流,其势头方兴未艾。可参看李学勤:《走出疑古时代》,沈阳:辽宁大学出版社,1997年。再参看裘锡圭:《出土文献与古典学重建》,复旦大学出土文献与古文字研究中心编:《出土文献与古典学重建论集》,上海:中西书局,2018年,第14—37页。

[5] 燕宝整理:《苗族古歌》,贵州省少数民族古籍整理出版规划小组办公室编,北京:中国国际广播出版社,2016年。

[6] 中国现有的56个民族中,除个别民族外,大都有自己的创世神话。参看陈钧编著:《创世神话》,北京:东方出版社,1997年;叶舒宪、王宪昭编:《中华创世神话精选》,上海:上海人民出版社,2020年。

[7] 游国恩主编:《天问纂义》,北京:中华书局,1982年,第10—12页。

[8] 游国恩主编:《天问纂义》,第10页。

[9] 游国恩主编:《天问纂义》,第13页。

[10] 《楚帛书》创世神话开篇第一句是“曰故天熊伏羲出”,参见饶宗颐、曾宪通:《楚地出土文献三种研究》,北京:中华书局,1993年,第230页。因此处的帛书原文“天”字较为模糊,还有两种不同判断,分别是“大熊伏羲”和“黄熊伏羲”。今从饶宗颐。

[11] T·雅各布森编著:《苏美尔王表》,郑殿华译,北京:生活·读书·新知三联书店,1989年,第2页。

[12] T·雅各布森编著:《苏美尔王表》,郑殿华译,第30页。

[13] T·雅各布森编著:《苏美尔王表》,郑殿华译,第6页。

[14] 赫西俄德:《工作与时日 神谱》,张竹明、蒋平译,北京:商务印书馆,1991年,第7页。

[15] 赫西俄德:《工作与时日 神谱》,张竹明、蒋平译,第26页。

[16] 赫西俄德:《工作与时日 神谱》,张竹明、蒋平译,第29页。

[17] 参看叶舒宪:《良渚文化葬玉制度“钺不单行”说——四重证据法求解华夏文化基因》,《民族艺术》2020年第5期。叶舒宪主编:《玉文化先统一长三角》,上海:上海交通大学出版社,2021年。

[18] 陈伟等:《楚地出土战国简册(十四种)》,第275页。

[19] 郭璞著,郝懿行笺疏:《西山经》,《山海经笺疏》,北京:中国致公出版社,2016年,第91页。

[20] 叶舒宪:《中国神话哲学》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第97—98页。

[21] 参见顾颉刚:《中国上古史研究讲义》,北京:中华书局,1988年,第88页。

[22] 参见叶舒宪:《〈山海经〉的史前文化信息——以黄帝玄玉和熊穴神人为例》,《贵州社会科学》2022年第5期。

[23] 参见游国恩主编:《天问纂义》,第146页。

[24] 参见叶舒宪:《天熊伏羲创世记——四重证据法解读天水伏羲文化》,《兰州大学学报(社会科学版)》2018年第6期。

[25] 转引自黄德宽:《安徽大学藏战国竹简概述》,《文物》2017年第9期。

[26] 中国比较文学学会文学人类学研究分会第一任会长萧兵先生率先研究楚王族谱与熊图腾的关系,见萧兵:《楚辞文化》,北京:中国社会科学出版社,1990年。萧兵的熊图腾说,得到笔者依据史前考古的熊神崇拜新材料佐证,拓展到8000年深度,见拙著《熊图腾:中华祖先神话探源》(上海锦绣文章出版社2007年的初版与陕西师范大学出版社2018年的增订版)。文学人类学派的华夏熊图腾说被古文字学专家裘锡圭等相继认可并展开讨论,目前已经成为重建上古史和思想史的一个重要新起点。参看裘锡圭:《“东皇太一”与“大熊伏羲”》,《裘锡圭学术文集·第二卷·简牍帛书卷》,上海:复旦大学出版社,2012年,第546—561页。

[27] 参见马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》,上海:上海古籍出版社,2002年。叶舒宪:《大禹的熊旗解谜》,《民族艺术》2008年第1期。

[28] 穴熊一名,作为楚先祖名,除了见于《史记》和《葛陵楚简》,又见李学勤主编:《清华简·楚居》,《清华大学藏战国竹简》(壹),上海:中西书局,2010年,第181页。穴熊得名故事,已见前文中引用的《安徽大学藏楚简》。

[29] 马丽加·金芭塔丝:《女神的语言——西方文明早期象征符号解读》,苏永前、吴亚娟译,祖晓伟校,北京:社会科学文献出版社,2016年,第131页。

[30] 马丽加·金芭塔丝:《活着的女神》,德克斯特主编,叶舒宪等译,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第13页。

[31] 参见顾颉刚:《答刘胡两先生书》,《古史辨》(第1册),海口:海南出版社,2005年,第105页,

[32] 参见李学勤:《论包山简中一楚先祖名》,《文物》1988年第8期。

[33] 方向东:《大戴礼记汇校集解》,北京:中华书局,2008年,第709页。

[34] 郭璞著,郝懿行笺疏:《海外南经》,《山海经笺疏》,第297页。

[35] 孙机:《神龙出世六千年》,《仰观集:古文物的欣赏与鉴别》,北京:文物出版社,2015年,第30页。

[36] 参见叶舒宪:《天熊溯源:双熊首三孔玉器的神话学解释》,《中国社会科学报》2012年9月14日。

[37] Lillian Lan-ying Tseng,Picturing Heaven in Early China (Cambridge, MA: Harvard University Asia Center,2011)。叶舒宪:《祖灵在天:玉人像与柄形器的故事五千年》,上海:上海人民出版社,2021年,第142—167页。

[38] 方向东:《大戴礼记汇校集解》,第703页。

《孔学堂》(中国思想文化评论)

中英双语对译研究、弘扬、传播中华优秀传统文化的学术杂志(季刊)

CSSCI扩展版来源期刊

人大复印报刊资料重要来源期刊

国内统一刊号:CN 52-5035/C

国际标准刊号:ISSN 2095-8536

国内邮发代号:66-90

国际发行代号:C9172

赐稿邮箱:gzkxtzz@163.com

联系电话:0851-86408734

地址:贵州省贵阳市乌当区大坡路26号孔学堂杂志社(550018)/ 贵阳市花溪区孔学堂中华文化国际研修园1号楼(550025)

立足当代 弘扬中华文化

面向世界 对话多元文明

孔学堂杂志社

孔学堂书局

原载:《孔学堂》(中英双语)2022年第4期 转载来源:孔学堂杂志社 2023-04-17

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统与贵州地域文化研究中心 办公室