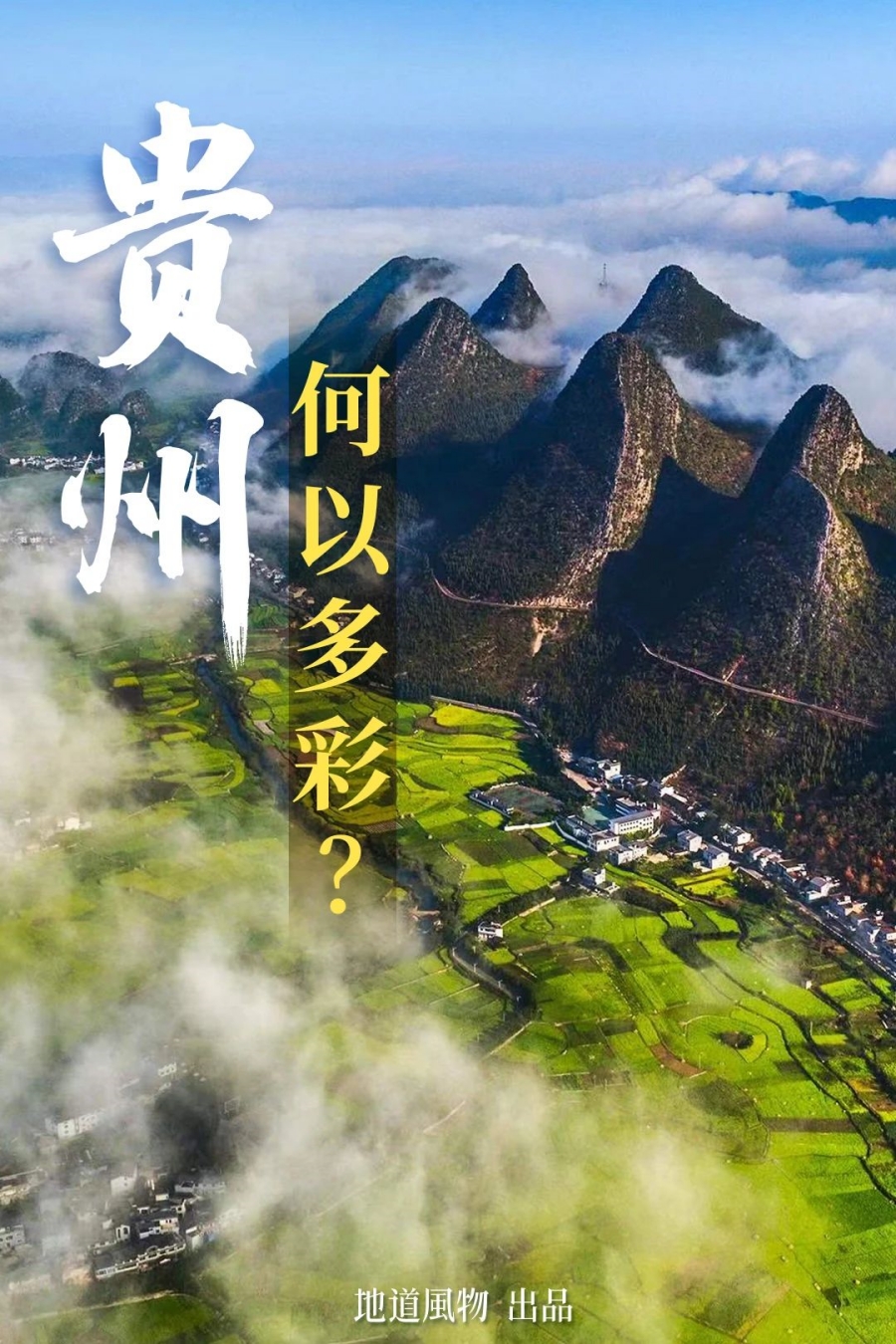

6月10日,是中国的第七个文化与自然遗产日,贵州,是一片你意想不到的人文热土!

作为中国的“山地公园省”,贵州的世界自然遗产数量位居全国第一,125.8万座山头里,贵州的中国传统村落与中国少数民族特色村寨数量位居全国第一(截至2020年),塑造出“文化千岛”。在贵州,两汉可以遇见夜郎,银饰与大歌多彩交织,山川之间有千人千面的地戏军傩,也蕴藏着革命年代的璀璨星火……

山川迭起,水道纵横,多元的贵州地貌是多彩文化的基础。图为乌江阳关河。摄影/刘德权

古今交融、缤纷绚丽的文化样态,在贵州处处可见。贵州文化,正是一首由世人行迹与天地伟力共同造就的多彩史诗!

贵州,有92.5%的面积为山地丘陵,这首史诗的基底,自然在其“西高东低、三级台阶”的山地格局之间——

贵州地势地貌示意图。制图/田东玉

贵州高原西部,乌蒙山、大娄山如两条巨龙,载着毕节、六盘水两颗明珠,撑起贵州海拔最高的第一级“台阶”。两汉的使者、氐羌的山民、南方丝绸之路上的行商……踏着数十万年前“贵州人”的足迹,共同在这里勾勒出贵州人文的悠远轮廓。

赫章韭菜坪上的庆典。摄影/龚小勇

中部的第二级“台阶”,是从贵阳、安顺一带远接遵义的丘陵山川,人事物象在一处处山地省弥足珍贵的“万亩坝子”里交融、沉积,变为六百年前的“大明风华”、王阳明的“龙场悟道”,也是两晋到宋元明以来,铭刻在黔中大松山墓群诸多珍宝上,八方来客 “美美与共”的诗篇。

“千人千面”的安顺屯堡地戏队伍。摄影/秦刚

由这一黔中的高地向北、向东、向南,第三级“台阶”的山川如汹涌波涛,倾斜而下,沟通中原、巴蜀、岭南等地的文脉,汇聚出一处处人文洞天——“梵天净土”矗立西南;赤水河上流淌着美酒,也是一条文化长河;雷公山下,一处处苗侗村寨错错落落,丛聚出民族文化的世界焦点……与其说以上的广袤地域是贵州高原第三级“台阶”,不如说是一片明珠密布的文化之海。

那么,贵州这宏大的山地省文化格局,从哪里来?

贵州,从哪里来?

我们这里所说的贵州,一是由亿万年的时光塑造而成的贵州高原,二是中国历史上的第十三个行省——贵州。

贵州高原,是中国南方最年轻的土地之一。14亿年前的“梵净运动”,令贵州山野一举浮现世间。此后,二十余次地质运动,令贵州高原几经沉浮,奠定其由高至低,起伏多变的山地阶梯格局。

北盘江大峡谷,是贵州地势阶梯落差的缩影。摄影/胡云江

青藏高原截断大气环流,庇护着贵州,让这里成为地球同纬度上茫茫荒漠里不可多得的一块绿宝石。大规模而猛烈的地层抬升,与云贵高原上相持的南北气团“云贵准静止锋”相合,气候湿润,雨水冲刷,在这片17.62万平方千米的土地上,塑造了125.8万处峰峦与984条10千米以上的大小江河。

荔波茂兰喀斯特,贵州的喀斯特“绿宝石”。摄影/秦刚

“地球记忆博物馆”、 “古生物王国”、中国坐拥世界自然遗产最多的省份、世界三大喀斯特之一“中国南方喀斯特”最大的成片分布区……一个个闪亮的称号,都在昭显贵州为什么是中国的第一山地省。行走在这片大地上,每一处,都是时空变幻,一眼亿年的山水峰峦。

贵州古生物化石代表。图1: 海百合。摄影/秦刚 图2: 鱼龙。摄影/李贵云

这是贵州作为山地公园的基本格局,而贵州作为一个省的诞生,则是因为610年前华夏统一的历史进程。

明初,数十万来自中国各地的明军,由清水江入黔,经过今天的贵阳、安顺,屯兵以征云南,贵州作为西南枢要的地位愈发凸显。明永乐十一年(公元1413年),朱棣下令设贵州布政司。在明军铸就北方边关,平定南方大地这段推进国家统一的史诗里,控扼西南的贵州,作为中国历史上的第十三个行省闪亮登场。

被誉为“滇楚锁钥、黔东门户”的镇远古城。摄影/曹经建

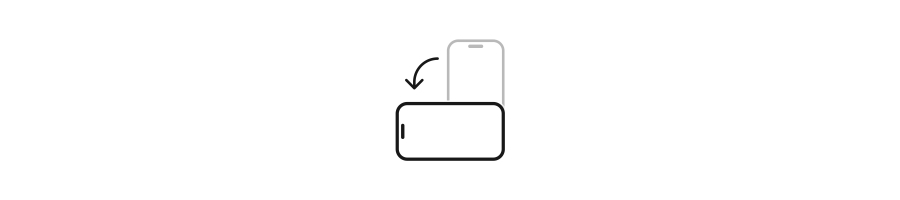

最初的贵州省域,由湖广、四川、云南三大行省析分而出,此后的三百年里,云南乌撒府(威宁府),四川遵义府,湖广镇远、偏桥、平溪、清浪、五开、铜鼓六卫及天柱县,广西荔波县及西北部南盘江、红水河北岸地,纷纷“加盟”贵州,贵州省域面积扩大近1/3,终于在清乾隆年间基本定格。

贵州行政区划变迁示意图。制图/聪聪

省域的确立,也是对基本文化架构的奠基。古今四方的文化,在贵州这片年轻的热土上会师——中原文化之广纳百家、巴蜀文化之闲适从容、湖湘文化之瑰奇浪漫、民族文化之繁丽多姿、夜郎文化之旷古神秘、两汉文化之悠远中正……共同交汇出贵州文化的关键词——多彩。

塑造了这一多彩文化的,正是古今天下的贵州人。

贵州人从哪里来?

什么是贵州人?

洪荒年代的史前“贵州人”;迁徙而来的中国古代四大族群;自春秋战国时期开始就不断涌入贵州的汉族移民;游历贵州的天下精英,共同组成了贵州人的主体。今日贵州,则以群山里的万桥飞架联通世界,令这个主体愈发多元丰厚。

源自中国古代四大族群的贵州多彩民族。

左上:苗族;右上:彝族;左下:侗族;右下:仡佬族。摄影/冯大伟

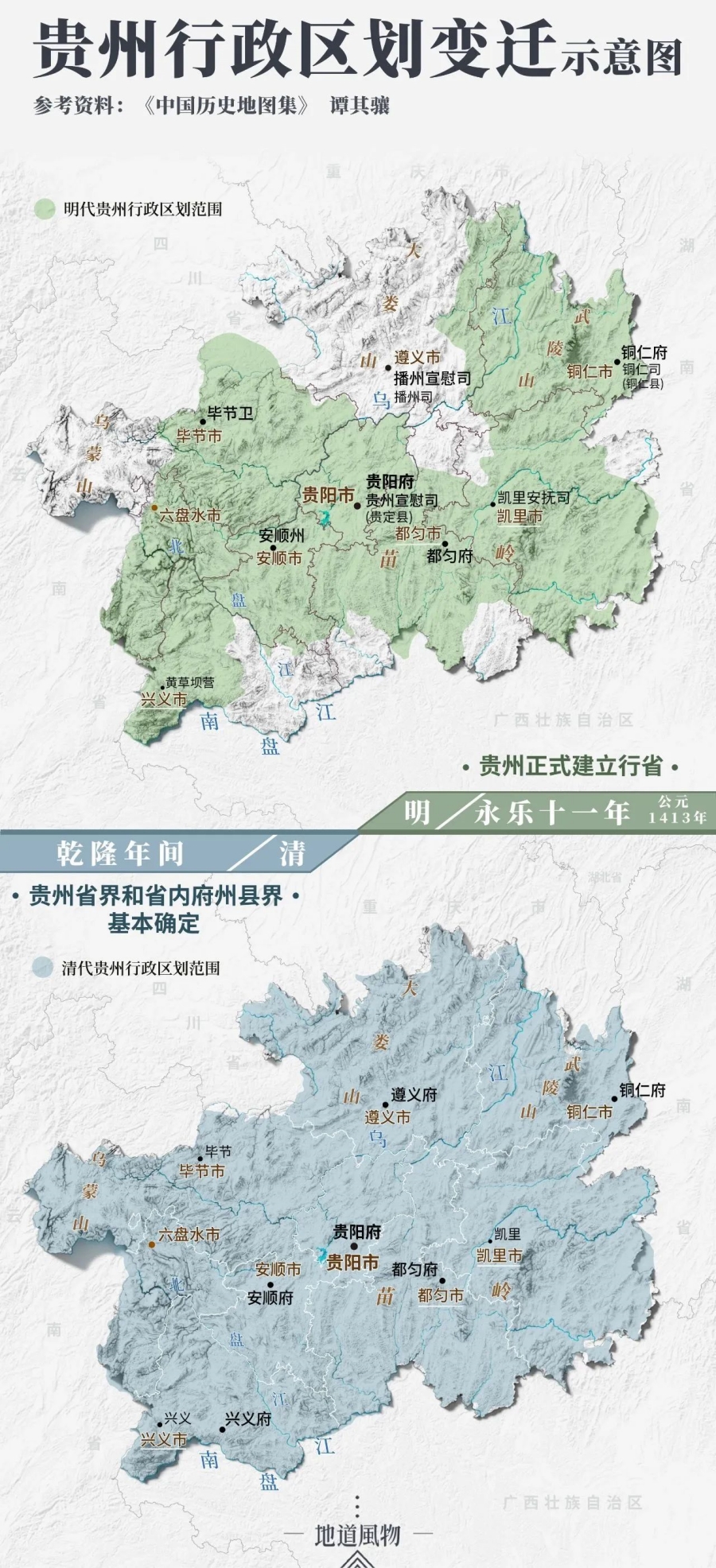

距今五六十万年前,在今天的毕节、六盘水、黔西南、黔北一带的高原山区,就有“贵州人”闪亮登场。由以黔西观音洞为代表的数百处旧石器时代遗迹里,我们可以看到一本由大地、河流和峰峦共同写就的史书——晚期直立人 “桐梓人”、早期智人“水城人”、晚期智人“兴义人”……贵州的古人类遗址串联起古人类进击的极简史。

贵州古人类遗址分布示意图。制图/刘耘硕

这是生活在贵州高原上的第一批先民。在中华远古文明初兴的“满天星斗”里,他们成为了执起中国南方文明肇兴的火把的主力军。

旷古的鼓点渐行渐远,流动与融合成为此后贵州人的主基调。自商周秦汉以来,每当中原地区烽烟四起,放眼山水千万重的大西南,贵州高原,正是一片安宁祥和的兵家不争之地。

中国古代四大族群在贵州的演化历程示意图。

族群迁徙路线及对应民族演化尚有学术争议,本图参照当前学界主要观点。制图/刘耘硕

百濮族系在黔中、黔北一带栖居;苗瑶族系由潇湘水系向西而来;百越族系跨越都柳江、红水河,一路北上;氐羌族系自西向东途经云南、川西高原入黔……时至元代,蒙古族、回族等民族同胞亦进入贵州,如今贵州十八个世居民族的共生格局,逐渐形成。

汉族移民,也是这一格局的重要部分。早在春秋战国时期,就有蔡、宋两国的遗民开拓贵州山地。此后,汉代的“豪族”、唐代为守卫家国进入播州的将士、明代移民实边的大潮、乃至抗战军民与三线建设的大军……纷纷成为贵州发展的强大助力。

这其中,尤值得一提的便是明洪武十四年(公元1381年)朱元璋派大军征战西南后,近20万“调北填南”驻守贵州的明军。他们修建无数屯堡,连缀起中原、江南的文脉,亦和本土居民一起,开拓贵州的万壑千山。

自称“屯堡人”的明代汉族移民后裔。摄影/冯大伟

有人在这片山川落地生根,也有众多过往来客,或以寄望与想象,记录贵州的神秘与缤纷,或身入贵州,成为贵州文化的源流与推动者。

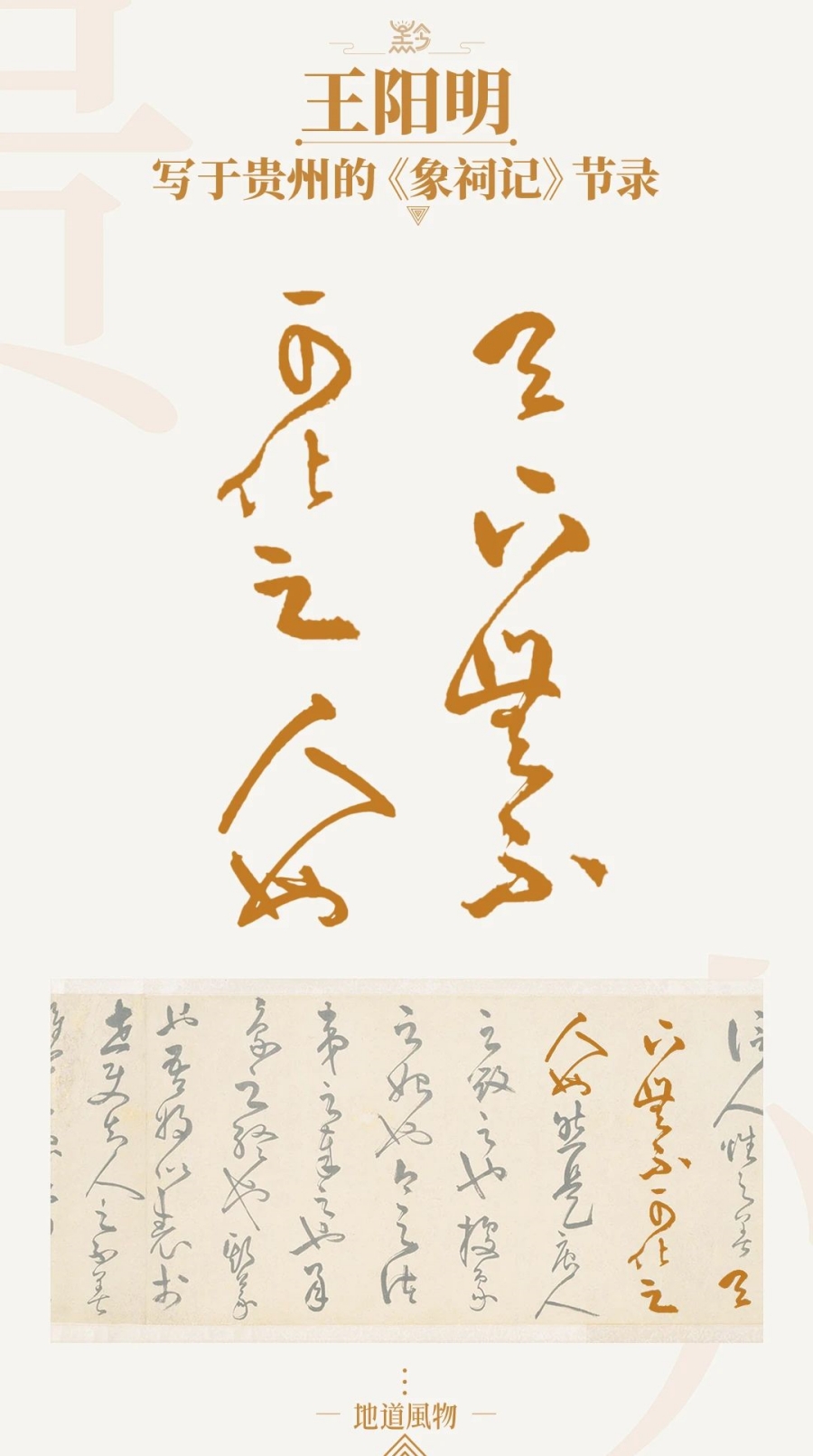

李白、孟郊、刘禹锡等大唐诗人吟咏贵州的诗篇万世流传,王阳明在贵州龙场悟道,并作《象祠记》,发出“天下无不可化之人”的宏愿,徐霞客则以足步丈量贵州大地,勾勒出“磅礴数千里,为西南形胜”“一溪悬捣,万练飞空”等诸多黔地胜景。

王阳明在修文龙场悟道,开创心学。图为当地的阳明文化园。摄影/徐庆一

如今的贵州,更是一处世界级热门目的地。探访文化的学人、避暑游冬的“候鸟”、铸就万桥飞架的建设者……都可以在贵州或追忆古今,或惬意游赏,或大展身手。

无论何时,贵州,都是一处百家汇流、广纳八方的宝地,自然也形成了“千人千面”的文化面貌。

贵州热烈当代文化的代表——“村BA”。摄影/向忆峰

贵州文化,何以多彩?

贵州文化的多彩,是“天人合一”与“知行合一“两大精神原色折射而成的。

一方面,贵州人长期安居于山野之间,面对时代的浮躁喧嚣,自带守和不争的出尘逸远;另一方面,多次自外向内的移民大潮,如同动力之源,令贵州人不断跨越千山,于国家兴亡之际拼搏奋起,成为文化生发的无限动力。

加榜梯田上“天人合一”的贵州村寨。摄影/傅鼎

从秦汉的“五尺道”“南夷道”、到元代设立“站赤”、明代建立五大驿道、清代开发水陆交通,再到如今的万桥飞架,这个山地公园省在不同历史阶段里,因为道路的逐步开拓,藏在大山褶皱里的文化宝藏也被逐渐发现,从而灿灿生辉,成就一片人文山水和时光峰峦。

桥梁,开拓了贵州的山地交通。图为乌江架五桥。供图/贵州省交通运输厅

由西向东,进击石器时代

今天毕节、六盘水山地的贵州第一“台阶”,以及与其毗邻的黔西南、黔北一带,气候湿润、喀斯特洞穴众多,正适合生灵繁衍。贵州最早的文明之光,便是从这里开始。

旧石器时代的贵州史前文化,比起同时期黄河流域原始文明的繁盛,毫不逊色,由当时最重要的生产工具——打击石器,可见一斑。

形态丰富的石器与骨器是贵州辉煌史前文化的缩影。制图/九阳

在水城硝灰洞,人们用更方便的 “锐棱砸击法”砸出许多锐利石片,实现了一次五万年前的“技术革命”;在盘县大洞内,人们建立了一座修理石器的岩面“工作台”,打破了过去这种技术只是西方同期文化所专有的观点。时至旧石器时代晚期的兴义猫猫洞,已经出土了大量精致打磨的石器与骨器,俨然一处上古时期的山地技术中心……

岩画,是天然的“史书”,图为有近万年历史的贞丰岩画。摄影/卢现艺

等到了新石器时代与青铜时代,贵州先民们从高原上的第一“台阶”走下,广泛在北盘江、清水江、乌江、赤水河等江河干流及其支流“逐水而居”。由清水江河床上挖掘的青铜器可见,此时的贵州先民,已经由长江水系与湖湘的文化聚落产生沟通。这,正是先古时期南方文明交流融合的缩影。

贵州西北角,有条西南文化大走廊

时间来到秦汉,在这个华夏奠定基本架构的关键时期里,秦统一六国后的“高速公路网”——驰道分出的毛细血管“五尺道”,以及在汉代由四川宜宾南下毕节的“南夷道”,进入到贵州西部高原山地的第一“台阶”,并沿山势弥散。于是黔北、黔西北与黔西南一线,成为了此时贵州文化舞台的主角。

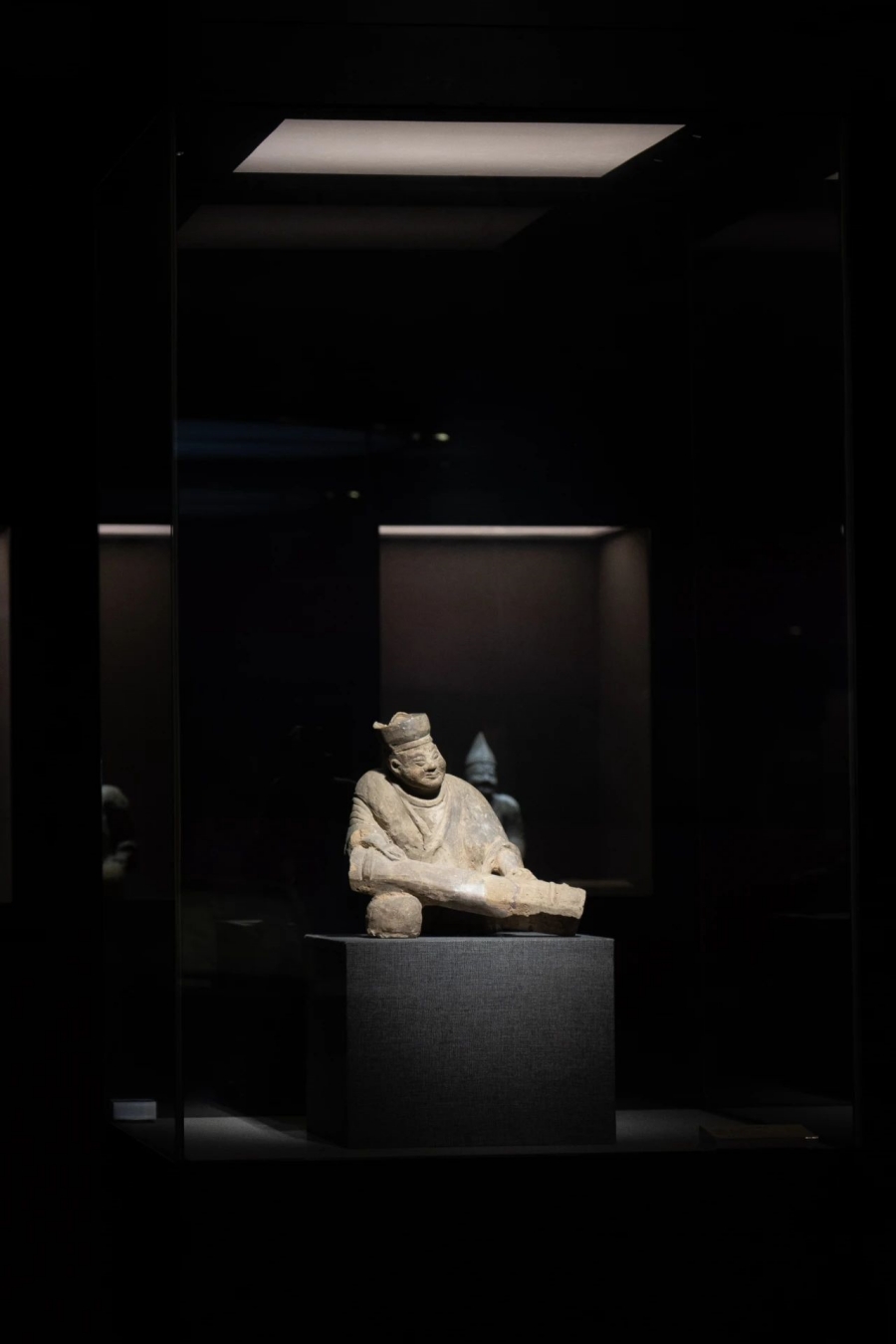

“套头葬”铜釜,赫章可乐罗德成地出土,现藏于贵州省博物馆。摄影 / 卢现艺

“西南夷君长以什数,夜郎最大”,在司马迁的笔下,因中原王朝对中国南方的开拓,云贵高原上的夜郎古国与西汉相遇,这是贵州区域第一次大规模与中原产生沟通——我们仍可由今日赫章可乐遗址里的神秘“套头葬”、普安铜鼓山上风姿凛凛,纹样特异的青铜刀剑等文物,遥想当年夜郎古国的悠远、神秘。

赫章可乐遗址发掘的“套头葬”,这是独特的西南民族丧葬习俗。摄影/卢现艺

此时,贵州的这一文化舞台,正为汉代牂牁郡辖地。汉代“募豪民田南夷”,黔北“汉三贤”名载史册,汉之一字,自此深深切入黔地。

黔西南出土的抚琴俑,安宁祥和,带有巴蜀文化元素。摄影/陈伟红

尽管牂牁郡的郡治仍是历史谜题,但由黔西南的兴义、安龙等地汉墓群的精美文物,譬如源承巴蜀文化的青铜树与说唱俑,与岭南文化、滇文化遥相呼应的羊角铜钮钟等,已然可见贵州作为西南文化走廊的雏形。如今作为贵州省博物馆“镇馆之宝”的东汉铜车马,则以其优雅风姿,见证了贵州融入中原文化的最初篇章。

贵州省博物馆“镇馆之宝”东汉铜车马,细节精美,世所罕见。动图/《冬日的贵州有多美》贵州风物之旅视频

黔北大地

“西南锁钥”的文化根骨如何炼成?

此后千年,作为西南通路上的重要节点,贵州在经济、文化上逐渐积蕴。南宋时,北方马道断绝,于是南宋朝廷在西南开设马市,产自黔西北乌蒙山区的好马,经由黔中、黔北,便可进入广西和四川的马市,投入北方战事。

茶马古道,也是一条文化的通路,可见贵州的崇山峻岭,已然逐渐不再成为文化流通、交融的阻碍。元代在贵州设立“站赤”驿站系统,这是贵州第一次被纳入全国的“国道”交通。此时的贵州,已逐渐在国家战略区位里崭露头角。

六百多年来,贵州陆路交通有了翻天覆地的变化。制图/田东玉

那么,贵州如何从群山之间的“不争之地”成为“国之藩篱”,在华夏舞台上迎来高光时刻?让我们把时钟拨回到公元1257年——这一年,正处于南宋与蒙古战事的关键时期。大娄山的天险重地之间,经营播州(今贵州遵义地区)数百年的杨氏土司,与南宋朝廷合力修建起一座雄关联缀的堡垒“海龙屯”,亦有播州义士冉氏兄弟远赴合州(今重庆合川区),筑起钓鱼城遥相呼应,意图依托山势“以步遏骑”,令西南家乡固若金汤。

黔北天险海龙屯,是宋元时期的咽喉重地。摄影/尹世林,供图/遵义海龙屯文化遗产管理局

此后,蒙古大军果然折戟于钓鱼城下,不得不迂回襄阳,另觅它路。并未投入使用的海龙屯,作为一处后来荣膺世界文化遗产的重要堡垒,仿若便是贵州地区此时作为西南咽喉的缩影。

修建了海龙屯的播州杨氏土司,相传是唐代由山西太原入黔。唐代时,中央设置了经制州和羁縻州制度,乌江以南的贵州地域,便主要实行了“地方自治”的羁縻制度,这一兼容并包的特有制度,让贵州的千山万水之间,仪制宽松,居民生活安定从容。

唐代时,贵州地区乌江以北一带主要为经制州,以南主要为羁縻州,图为乌江铜仁段。摄影/翁俊华

以播州杨氏为代表,此时的贵州,有思州田氏、水东宋氏、水西安氏等众多地方大族,他们在宋代起,就是受命中央统治地方的羁縻家族,元明时期则逐渐过渡为土司家族。在这种承续千年的“地方自治”里,贵州以滴水容蓄之力,不断沉积着自己的底蕴。杨氏土司墓葬群,正是一处此时贵州的文化珍宝。精致的宋瓷与金银器,墓葬里线条流畅圆润的石刻,沉凝着贵州这一段和缓有序的悠悠岁月。

明代金镶宝五凤冠,1953年遵义高坪五室墓出土,现藏于贵州省博物馆。摄影/朱锐

而今年的中国十大考古新发现之一——贵州贵安新区大松山墓群,更是一部活着的“黔中通史”。2192座墓葬(截至2023年1月),并非是什么达官显贵,只埋藏着一位位普通人层层叠叠的生活。但我们却能从朴实无华的生活用具,风格迥异的银饰金妆,有异域风情的宝石玻璃里,看到从两晋一直延续到宋元明时期,跨越1400余年,生生不息的族群交融与多彩汇聚。

正在进行考古发掘的大松山墓群全景。供图/贵州省文物考古研究所

西南胸腹,如何变成文化熔炉?

六百余年前的贵州建省,如同一把打开山地宝库的钥匙。来自中原、江南的军民,涌入贵阳、安顺一带,以这片相对平缓的贵州高原第二级“台阶”为军屯重地,繁衍生息,走向贵州各处。自此,贵州的中心枢纽被完全激发,其整体人文风貌,已然不是一时一地,一山一河的文化闪烁,而是随着不断发展的交通物流,逐渐奔涌全省的文化浪潮。

安顺鲍家屯,是至今仍在兴旺的屯堡文化村落。摄影/吴忠贤

“调北填南”的明军,大规模修建卫所城及城墙外的堡、屯、寨等军事堡垒,今天贵州重要城市的分布格局,正为此时奠基。他们六百年驻守远方,开拓群山的悲宏绵远,与“大明风华”的种种往事,如今都深藏在贵州特有,中国典型的地方性区域文化——屯堡文化里。

明代融入贵州的各地军民留下了丰富的建筑文化遗存。

图1:云山屯云鹫寺;图2:隆里古城。摄影/陆宇堃;

图3:本寨屯堡建筑细节。摄影/陈伟红;图4:鲍家屯屯堡建筑细节。摄影/陈庆全

更重要的是,东承湖广、中原,西接云南、广西的滇黔大道(又称滇黔楚大道)得以被全面打通。这条通路从湖南西部经由浣水一路向西,为黔中腹地源源不断输送养分,带来人文积淀。譬如被称为“滇楚锁钥、黔东门户”的雄城镇远,正是在这条要道上,迎来中原各地的财粮风物,送去骑象而去的缅甸使节,成为重要的中国历史文化名城。

镇远古城重要的文化通道祝圣桥。摄影/张晋铭

此后,以贵阳、遵义、毕节、福泉等一处处重镇为节点,贵州通过官道、驿道、商道等复杂的路网体系,连接周边诸省。乾隆初年,跨越川、黔、滇的赤水河道凿通。贵州逐渐由控扼西南的要地,变成人事交汇的西南枢纽,在与中国各地的物质交换和大航海时代的世界物质大流动中,汇聚四方来客,商贸文化“渐比中州”。

黔中腹地的青岩古镇,是明清以来的军事、商贸、文化重镇。摄影/徐庆一

“川盐走贵州,秦商聚茅台”,川盐入黔,四大口岸兴盛,其中作为“仁岸”的茅台镇,自此时以酱酒醇厚香闻世界。以黔酒为领军,黔东北的茶青、黔东南的杉木、黔西北的漆器、黔北的丝绸……一种种黔地风物走出大山,驰名中国。

214处留存至今的各地会馆,作为活着的贵州文化,就见证了明清时期天下商人汇聚贵州的风貌。秦陇的雄浑大气、巴蜀的飘逸洒脱、荆楚的浪漫瑰丽、江浙的柔婉气韵,都在贵州交融、沉淀为一处处雕梁画栋、飞檐翘角。

贵州建筑文化,古今中西无所不包。

图1:三门塘刘氏宗祠。摄影/王济文 图2:飞云崖月潭寺。摄影/卢现艺 图3:石阡万寿宫。摄影/李贵云

在风物流变之间,贵州,同样展现了广纳世界的气度。来自大洋之畔的马铃薯与玉米们,滋养了山地民众,辣椒自东南沿海溯江而上,在贵州最早被食用,此后在中国的饮食文化里,掀起了一阵“滚滚红尘”。

今日的贵州文化符号之一银饰,正是贵州参与到世界物质大流动的缩影。当年黔东南密林里的参天巨木,经由林木商人之手,成为中华各地煌煌建筑的干梁与骨架。而来自南美的白银跨越太平洋,也在这一时期,藉由清水江上的杉木贸易网络,在时代浪潮里铸造为苗族同胞的盛装。

木材、辣椒、酱酒、茶叶,都是闻名中国的贵州风物。

图1:清水江木材放排。摄影/卢现艺 图2:晒辣椒。摄影/王勤

图3:酿酒。摄影/陆宇堃图 4: 制茶。摄影/夏小西

商贸兴盛,家园建设,也推动文教积累。王阳明入黔三年,先有龙场悟道,后有“黔中王门”弟子在贵州各处兴办书院,散下文教星火。影响中国、东亚乃至世界的心学,亦是由此发端。

王阳明写于贵州的《象祠记》是收录在《古文观止》里的经典散文。图为其名句——“天下无不可化之人“。 制图/九阳

明万历年间,常年扶持寒士锐意向学的贵州巡抚江东之,在贵山之畔,南明河间的一块巨石上主持修建了甲秀楼,这座贵阳的重要人文地标,以“科甲挺秀、人才辈出”之寓,在数百年间,见证了贵州如何以当时的“钱赋所出不及江南一大县”的贫瘠,奋发赶上,涌现出“七百进士,六千举人”的诸多俊杰之士,以“后发优势”比肩中原。

甲秀楼,见证了贵州文教兴起的历程。摄影/张晋铭

商贸兴盛,人才勃发,文化积蕴,贵州,即将在近代的百年风云变幻里,以一阵文化新风,惊动世间。

百年黔人出大山,黔地人文惊海内

如果说明清之际的贵州文脉是一条逐步壮大的长河,那么晚清以来贵州文教的厚积薄发,便如同喀斯特瀑布,在“百年未有之大变局”间,激流迸发,遥挂九天。

安顺文庙,石柱镂空雕刻独步全国。摄影/李立洪

首先,便是此时贵州人文的兴盛。

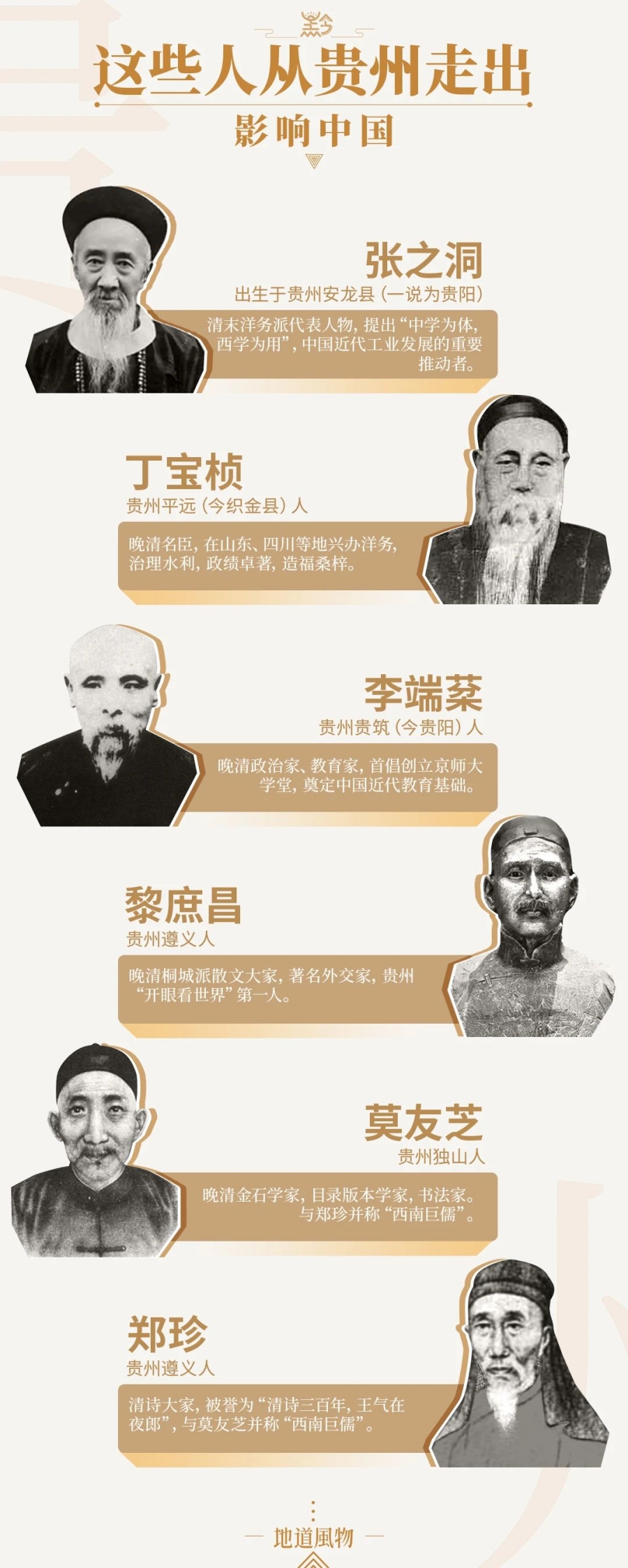

在遵义,小小一个沙滩村就诞生了郑珍和莫友芝等“西南巨儒”。黔北诗文大家,号称“清诗三百年,王气在夜郎”。在兴义老城西南隅水井坡山麓,一所笔山书院名列中国近代教育史册。张之洞、丁宝桢、李端棻、乐嘉藻……贵州人不断走出家乡的灵山秀水,在此风云际会之时,开眼看世界,声名动中国。

清末民初,贵州涌现出一大批影响中国的人物。制图/九阳

由实业家华之鸿创建的文通书局,开创贵州首次出国沟通技术人员与采办机器的先河,更与北京、上海等文化重地的重要出版机构,一同位列全国七大书局。抗战时期,众多学术名家来到贵州,文通书局顺势延请百余位天下学人成立编委会。竺可桢、茅以升、冯友兰……一位位声彻海内外的专家学人,或培育人才,或著书立说,在贵州掀起一阵文化新风。

其次,是贵州在近代工商业发展里的崭露头角。

清溪铁厂“天字一号”铁锭。 摄影/卢现艺

人们皆知贵州人张之洞在武汉兴办了汉阳铁厂。但不为众人所知的是,在汉阳铁厂还在筹建的时候,中国人亲手生产的“天字一号“铁锭,已然在中国的第一座近代钢铁工厂镇远青溪铁厂落地,为中国的近代工业发展铸就了一块重要的基石。

而贵州的纺织、丝绸、酿酒工业,亦在此时纷纷兴起,来自茅台镇的佳酿、都匀的好茶,均在此时为游历西方诸国的乐嘉藻,带上了巴拿马的国际舞台,成就后世贵州茶酒文化的一抹亮色。

浙大西迁时将杭州制茶工艺带入贵州。图为遵义湄潭茶工业博物馆木制红碎茶生产线。 摄影/夏小西

而此时黔地黔人上下一体的家国情怀,更是值得感念。每一个近代历史上的重大节点里,贵州人的身影都奋勇向前,从未落后!

公车上书,有96名贵州士子联袂签名,人数位居全国第二;辛亥举义,贵州是第七个全国成功实现共和革命的省份。抗战时期,贵州以西南之重的位置,成为承载全国人流物流的大后方。晴隆二十四道拐,是连接东南亚战事的生命之线。独山血战,则挫败日寇进军西南的图谋。

抗战大后方“生命线”,贵州晴隆二十四道拐。 摄影/徐世鹏

这些历史节点的重中之重,莫过于1935年的黔北重镇遵义。远道而来的红军战士,与贵州军民一起,在这里成就了中国历史上的一次伟大转折。广阔的贵州山区,留下丰厚的红色文化积淀,让贵州成为“长征国家文化公园”最重要的建设省区之一。

红军“四渡赤水“的重要战场丙安古镇。摄影/熊永红

文化千岛是贵州

多山的贵州,自古以来就是诸多民族的聚居地。中华五十六个民族,都在贵州留下自身的印迹,更有18个世居民族在此开拓出独特居所。山水的纵深,让贵州成为全国,乃至全世界活态民族文化保存最为丰富多样的地区。

在贵州,山水有灵境。

312个中国少数民族特色村寨,约占中国少数民族特色村寨的19%,位居全国第一。在贵州的山川里走一走,你可以看到天在田中,人行其上,又有苗乡吊脚楼、侗寨的鼓楼与风雨桥,在云雾青山里层层叠叠,正是华夏文明 “天人合一”理念的最好呈现。

小黄村小黄侗寨千人侗族大歌。摄影/邹学军

在贵州,衣饰有千面。

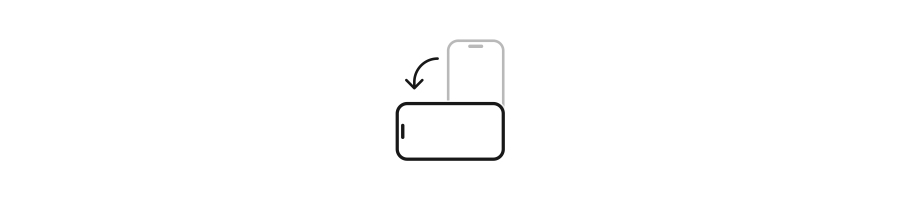

对于贵州民族同胞,衣饰正是活着的史诗。一件节日盛装,可饰有山川大地、日月江河。就连衣袖上的山形回纹,也诉说着漫漫迁徙的过往与来路。

贵州民族服饰纹样多彩,技法多元。

据统计,仅苗族服饰就有百种以上。

供图/苗疆故事民族服饰博物馆曾丽

譬如贵州的第一大少数民族苗族,尽管共唱同一首迁徙史诗,语言、仪式多有相似,衣冠锦绣,却衍生出无数可能。黔东南的苗族多高腰衣、高脚裤,清爽干练,而安顺、六枝等地的苗族多身着纹绣精美的长衣长裤,威宁、赫章等地的苗族,则又披着纹路古奥的毡毯,多了几分高原山地的神秘旷远。

银饰,贵州民族文化最璀璨的符号之一。

左上供图/贵州画报;右上摄影/潘军翔

左下摄影/卢现艺;右下摄影/李贵云

在贵州,处处有佳节。

据统计,贵州的传统民族节日有1046次(处),万人以上参与的大型节庆有二百多次(处),可称是中国最生机勃勃的节日海洋。

图1:白族火把节。摄影/张从文

图2:苗族牯藏节(又称鼓藏节)。摄影/曹经建

图3:岜沙苗寨芦笙节。摄影/尹刚

正所谓“大节三六九,小节天天有”,在贵州,春有“三月三”,夏有“六月六”,等到秋冬时节,丰收庆典更是接连不断。贵州佳节,仍在不断生发出新的活力。譬如“逢节必比赛”的村BA、村超,数万观众一声呼喝,篮球、足球等世界级运动便在贵州的山野之间沸腾。

根植大地,源于生活,贵州的文化能量,早已在数千年的奔涌中不可小觑,古老的传承和时代的呼声,依然在这片土地上飞速地激荡、融合。

图1:姊妹节。摄影/尹刚

图2:台江老屯独木龙舟节。摄影/王绍帅

图3:斗牛节。摄影/张琪

贵州文化高原,当惊世界殊!

贵州,已然今非昔比。在125.8万座山头间,近两万座桥梁拔地而起,将“山地公园”变为“高速平原“。西南综合交通枢纽,西部陆海新通道的重要节点,以及成渝都市圈、粤港澳大湾区、长江经济带的交汇之所,一个个贵州的新称号,无不昭显着这片高原热土的未来可期。

跨越天堑的北盘江特大桥。摄影/曹经建

何为贵?有人说,从字形上看,“贵”恰好为“中国的一个宝贝”。没错,深藏千山之中的贵州文化珍宝,是时候被打开了!

所以,贵州文化的魅力何在?

她悠远,是地球数亿年的生命长歌,是绿水青山的生态“高地”;

她浩大,是五千年间人与山水的共相唱和,是六百年的高举奋扬,知行合一;

她热烈,是万人奔跃的时代鼓点,是万桥飞架的山地传奇;她深切,是令人流连的生命家园,是诗意栖居的心灵故乡。

西南人文之胜梵净山,是生态宝岛,也是文化秘境。摄影/杨舰

时光铸就峰峦,山水化作华章,这,就是贵州!

为什么说山地是贵州文化的根基和基本脉络?

古今天下的贵州人,如何自外而内熔炼出贵州的文化面貌?

贵州一山一世界的文化千岛,又有哪些精彩内涵?

为什么一驾铜车马、一根辣椒、一个傩戏面具也潜藏着贵州的文化特质?

贵州众多的自然和文化遗产又有着怎样的巨大价值?

贵州文化的底层精神又是什么?

敬请期待,2023年地道风物推出的“多彩贵州:人文山水·时光峰峦”贵州文化系列专题!

策划·编辑|火花范

文|后果

图片编辑|陶子

地图编辑|刘耘硕

制图|鱼一条 九阳

首图|张霆

封图|潘军翔

审稿专家

杨勤业 中国科学院地理科学与资源研究所研究员

顾久 贵州省人大常委会原副主任 贵州省文史馆原馆长、《贵州文库》总纂

范同寿 贵州省社会科学院历史研究所原所长 贵州省地方志办公室原主任

安裕伦 贵州师范大学地理与科学学院原院长

主要采访专家

闵庆文 中国科学院地理科学与资源研究所研究员、自然与文化遗产研究中心副主任

唐晓峰 北京大学城市与环境学院历史地理研究中心教授

黄秀芳 《中华遗产》主编

周必素 贵州省文物考古研究所所长

李飞 贵州省博物馆馆长

谢彬如 原贵州省文化厅副厅长

许湘华 贵州省交通运输厅总工程师

张新民 贵州大学中国文化书院荣誉院长

熊康宁 贵州师范大学喀斯特研究院院长

张晓松 贵州师范大学国际旅游文化学院原院长、贵州省旅游协会副会长

郦波 南京师范大学教授、阳明文化专家

周之江 贵阳孔学堂文化传播中心副主任

龚德全 贵州民族大学社会学院原院长

张再杰 贵州财经大学绿色发展战略研究院院长

主要参考资料

顾久等.《中国地域文化通览·贵州卷》【M】.中华书局

葛兆光.《宅兹中国:重建有关“中国”的历史论述》【M】.中华书局

《贵州地理》【M】.北京师范大学出版社

《贵州建省六百年研究丛书》【M】.贵州人民出版社

钱理群等.《贵州读本》【M】.贵州教育出版社

王燕玉.《贵州史地人文考辩》【M】.贵州人民出版社

何光渝.《天人合一知行合一贵州人文精神读本》【M】.贵州人民出版社

蓝勇.《西南人文历史地理》【M】.西南师范大学出版社

熊康宁等.《喀斯特文化与生态建筑艺术》【M】.西南师范大学出版社

范同寿.《贵州历史笔记》【M】.贵州人民出版社

刘学洙.《贵州开发史话》【M】.贵州人民出版社

《贵州桥梁志》【M】.贵州人民出版社

张晓松.《符号与仪式——贵州山地文明图典》【M】.贵州人民出版社

张晓松.《山地文化论》【M】.贵州教育出版社

厐思纯.《六千举人七百进士》【M】.贵州人民出版社

※主要数据来源※

国家文物局官网

贵州省人民政府官网

贵州省交通运输厅官网

贵州省文化和旅游厅官网

贵州省统计局门户网站

贵州省人民政府-统计年鉴

《贵州省“十四五”民族特色村寨保护与发展规划》

※特别感谢※

中共贵州省委员会宣传部

贵州省自然资源厅

贵州省交通运输厅

贵州省水利厅

中共遵义市委员会宣传部

中共毕节市委员会宣传部

中共黔西南州委员会宣传部

中共黔东南州委员会宣传部

中共汇川区委员会宣传部

中共七星关区委员会宣传部

贵州省摄影家协会

贵州省青年摄影家协会

贵州省文物考古研究所

贵州省博物馆

贵州省民族博物馆

贵州省地质博物馆

遵义海龙屯文化遗产管理局

本文系【地道风物】原创内容

未经账号授权,禁止随意转载

来源:中国国家地理 “地道风物”

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心办公室 经授权转载