抗战时期,那些转进三千里,不做亡国奴的五湖四海“下江人”与石城安顺人因“国难”结缘。于是在贵州文化老人戴明贤的童年里,有了演《雷雨》《日出》的青年,唱着“大刀向鬼子头上砍去” 的学童。在戴先生笔下,尽管他当时还没出过贵州,但其乡愁已然回响起江南小曲,也化作苏州园林的烟雨迷蒙。

小故事背后,是近十所高校、百余位学术名家带着五四运动以来的中国“新文化”进入贵州的大时代。彼时的贵州,如是成为了一个文化涌动的中心。这正是贵州文化因迁徙和交融而被塑造成型的缩影,一如贵州建省之初,划时代的数十万“调北填南”军屯洪流,深远影响了贵州的文化面貌。

贵阳甲秀楼,为求贵州“科甲挺秀“而建,

建成四百余年来,见证了贵州波澜壮阔的人文发展。

19世纪20年代的甲秀楼(西面)老照片供图/贵州省青年摄影家协会

今日甲秀楼(东面)景观摄影/张晋铭

贵州,是个移民大省。回望历史,两汉时期的巴蜀“豪民”、唐宋以来的大型家族、明代的军屯将士、明末清初湖广移民填黔北(时属四川)、清代“改土归流”后由周边各地入黔的商民、抗战时期的人潮、解放战争的南下大军、三线建设时的奋斗者……八方移民,在贵州化他乡作故乡,多次推进、改变了贵州的人文发展。

时钟往前回拨1600余年,在两晋南北朝时期,中国出现了第一次大规模的民族融合,古代南方四大族群迁徙至贵州,在千年时光里此消彼长,散落群山,因地制宜,加之贵州本身系由周边四省各划一块组成,四省人文皆在此有积淀、坚守和融合,沉凝出诸多文化宝藏。

贵州多彩文化面貌的基底,正是近两千年来汇聚在此的古今天下人!

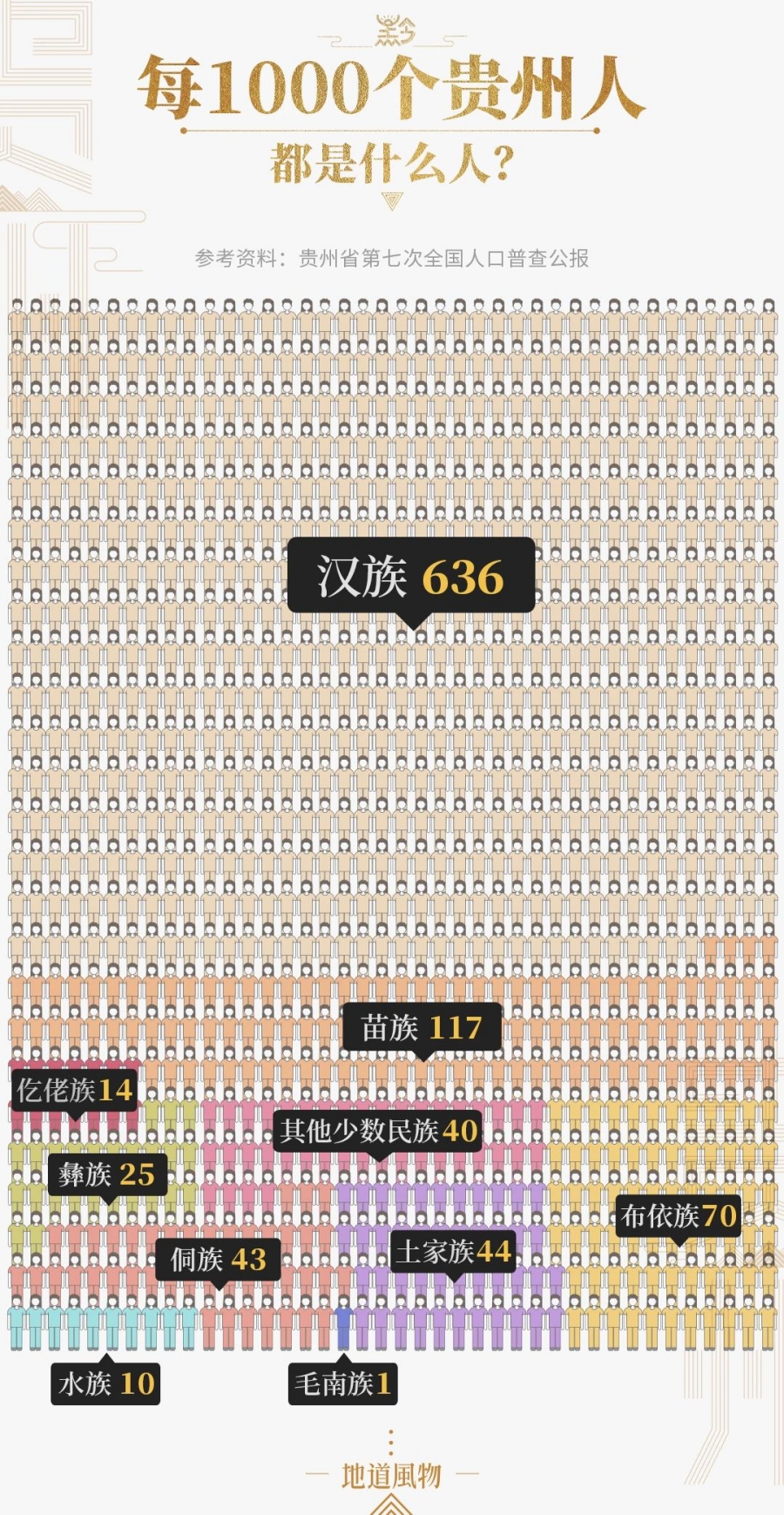

如果你随机找1000个贵州人,

他/她们都是什么人?

设计/九阳

千山之中,

贵州人的文化宝藏有多精彩?

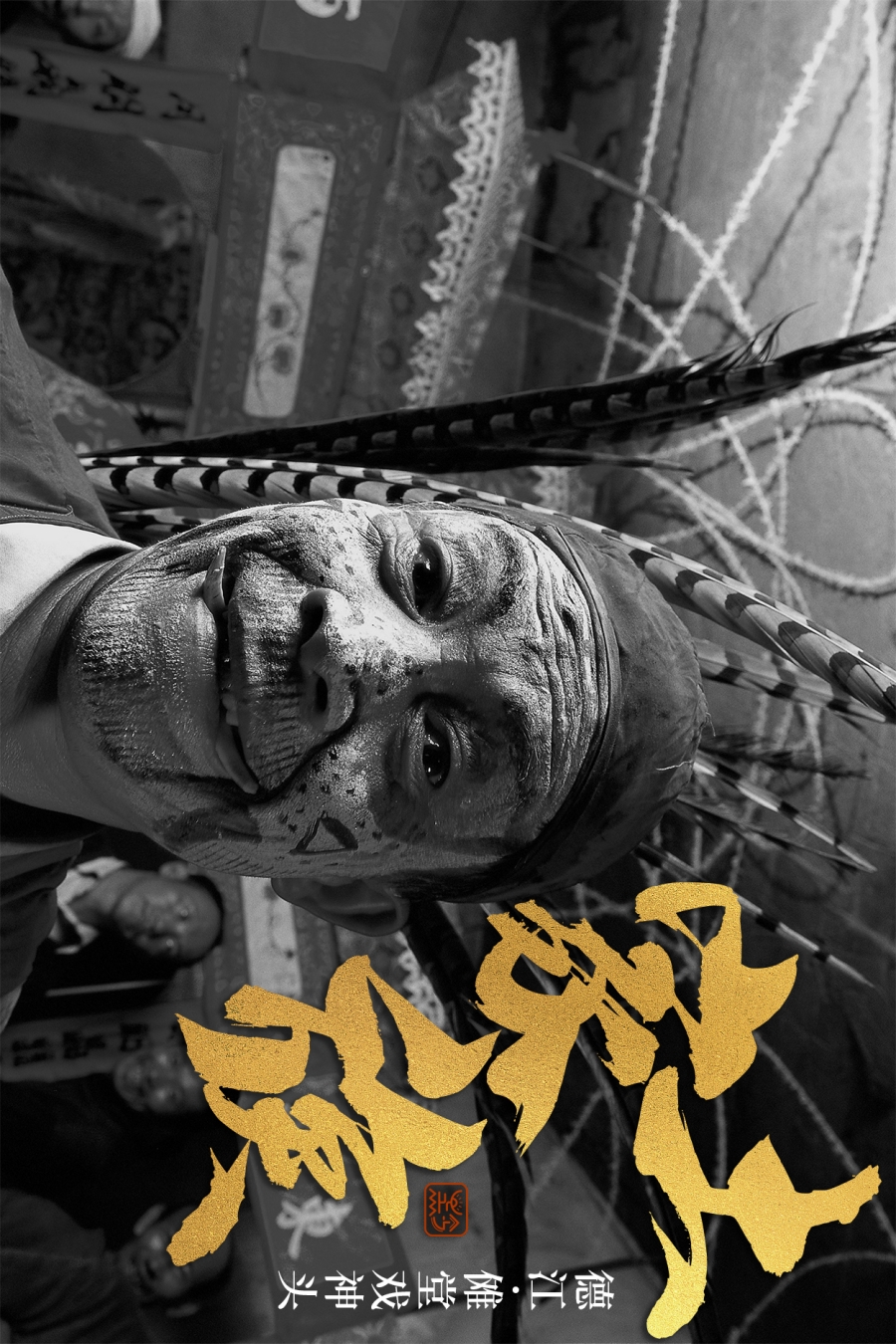

作为大山的子民,贵州人入山则安居适意,呈现出极为丰富的生活样态。曾经的社会制度,凝聚贵州人的族群认同与多元一体;语言文字与史诗传说,在日常生活里铭刻华夏的悠远,也记录贵州人的过往来路;而百态傩戏,颇能代表贵州文化的千般风姿。如此种种非实体的精神文化,正是贵州大地“千人千面”的文化面貌。

千姿百态贵州人及其多元民俗。

摄影/卢现艺

一山一个“小社会”

多元一体是贵州

贵州92.5%的面积为山地丘陵。古代长期“土流并治”的历史格局,兼之山高谷深、密林广布的多元地貌,让贵州广袤山川上的世居民族,在历史上呈现出诸多独特的社会制度、组织形态乃至生活方式。

若你翻开一本贵州制度文化史,仿若进入了一条光阴变幻的时光隧道。时至清代,在同一时期,黔西北高原上有且耕且牧的彝族大型聚落形成“合乎周礼”,近似分封制的“家支”制度;黔东南的山间河谷坡地间,苗族“鼓社”、侗族“侗款”等中型聚落处处丛生;而在黔南的深山密林之中,白裤瑶的小型聚落 “油锅”(汉译“用同一口锅吃饭者”),又带有原始社会时期的上古遗风。

《百苗图》是历史上反映西南世居民族生活的珍贵图志

在苗族之外,也刻画了贵州其他世居民族的衣着与生活习俗。

制图/九阳

随着时代发展,这些制度文化大都不复存在。但贵州大山之中一村一寨的族群认同却依然保留。譬如,如果你去某个村寨里游玩,可能就会发现一整个寨子的人都“云归不知处”,留守的人会告诉你,隔壁寨子有喜事,大家都去喝酒、跳舞、唱歌了。这种平等和悦,团结融洽的生活状态,实为世所罕见。

此外,一些制度文化的遗存,还承载起了古奥的文化源流,也支撑了贵州千村百节的文化特色。譬如,明代军屯卫所制度瓦解后,以安顺为中心的诸多汉族军屯后裔,仍然坚守明初汉族的文化习俗,形成一个特殊的汉族共同体“屯堡人”。侗族在鼓楼坪上的隆重节日“萨玛节”,正是侗族母系氏族社会时期的风俗遗留。

图1-2: 榕江萨玛节上,会举办隆重的“祭萨”仪式,

称颂先辈令村寨兴旺发达的美德。

摄影/黄震

苗族最重要的节日,十二年举办一次,每次持续三年的鼓藏节(也作牯藏节,下同),正是团结村寨组织“鼓社”聚会的仪式。过去有权兴鼓祭祖的人,演变为苗族家族的首领之一。以血统宗族形成的大家族,维持着苗族的社会关系,随着社会的发展,苗族在家族的基础上建立了村寨,原本由家族掌握的祭祀、生产、婚姻等功能,也就转向了村寨组织“鼓社”,鼓藏节由此诞生。

牛与苗族同胞关系密切,在鼓藏节上有重要地位。

摄影/王济文

多元的制度文化与社会形态,凝结了贵州民族“大杂居,小聚居”的形态,而这些复杂的社会制度与组织,长期以来都被纳入到中央“土流并治”的视野里。于是,羁縻土司制度文化的遗存,又呼应着贵州与中原文化的“一体”。

杨辉墓仪仗彩釉陶俑,由马俑和步俑组成,

以生活动态为原型,是播州土司文化的真实写照。

对开拓黔北文教产生重大影响的杨氏土司,其墓葬碑刻即可见证与中原文化的紧密关联。

杨粲墓群随葬陶俑风格多变,是其身份地位体现。随葬墓志规格齐整,是朱子家礼的儒家做派。腰坑里⻘⻰、白⻁、朱雀、玄武四象摆件齐全,代表土司所葬地的东西南北四方,又见道家潇洒飘逸的文化元素。

杨粲墓石刻线条圆融流畅,是西南石刻艺术中的精品。

图1: “野鹿衔枝”石刻。

图2: 武士石刻。

杨粲之子杨价, 是首开播州设科取士的土司首领,其墓葬的文化交融,更为明显。杨价夫人头上,发现了一顶钗、凤和双耳等构件皆为纯金打造的凤冠,具有南宋宫廷风格。有意思的是,杨价墓里还发现了香具、茶具和酒具,打破了人们以往对土司的刻板人设。宋代文人雅士四般闲事是烧香、点茶、挂画、插花,而品茶、燃香、喝酒也正是当时土司首领的日常追求。

杨氏土司墓葬群发现了多顶金凤冠。

可见其对中原文化的高度认同。

土司家族的珠光宝气之外, 2022年度“十大考古新发现”之一的大松山墓群,则凝聚了贵州平民的生活风姿。中原风格的印章、东南亚的珠链甚至带有“欧式风格”的玻璃制品,无不蕴藏着两晋南北朝至元明1400余年来的“贵州人”鲜活故事。

大松山墓群出土的贵州人日常器物。

制图/九阳

语言、文字、史诗、傩戏

贵州人日常里的华夏文化记忆

如果说社会制度是贵州人“千人千面”的根基,那生动鲜活的语言文字,和或有形或无形的史诗记忆,则系统搭起了多彩文化面貌的框架。

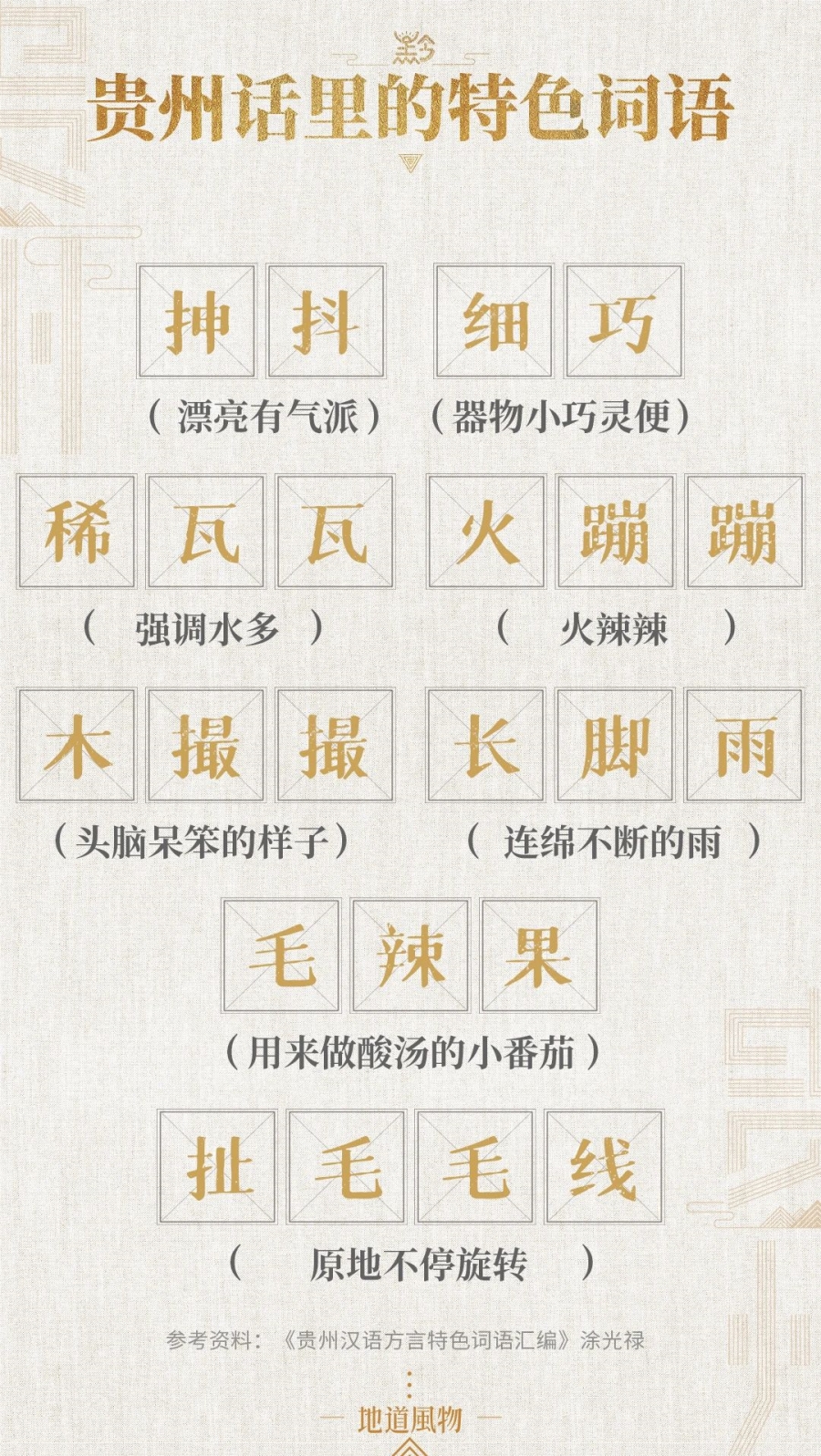

语言,记录着灵动的日常生活。

贵州话里,有很多生动鲜活的细节。

制图/九阳

贵州三大方言分区川黔、黔东南、黔南,远不足以概括贵州话的多彩。“五方杂处”贵阳人,说的是天下话,贵州九市州,处处乡音有不同。譬如天柱县清水江畔,人们说的是带着湖南味的“酸汤话”,黔西南与六盘水交界处一带,说的则是“喇叭话”。单看这些分支名称,你就能感受到贵州话的韵味。

不过要说起最为独特的“贵州话”,那还是首推融合了明初“调北填南”的数十万大军江淮腔调的安顺话。安顺人说话,重意象,善比喻,大有古风——表达无奈,说 “那又咋办,莫非要去咬天”,有一种让人不得不接受的喜感。若是形容“士可杀不可辱”的大义,又说一句“愿砍脑壳,不割耳朵”,透出一股更加接地气的力量。

地戏唱本《薛丁山征西》讲述唐代名将薛仁贵故事。可见安顺人与中原文化的关系。

摄影/李立洪

文字,承载着贵州人的记忆密码。

黔西北的彝族文书包罗万象、黔南的水书习俗神秘悠远、瑶族“过山榜”仿汉字刻石、侗族以汉字记侗音,又体现了文化的沟通与融合。这其中,人口仅37余万人的水族,拥有独立的文字系统。水书习俗,正是一块中华古文字的“活化石”。

彝族文书。

明代是彝族文字的兴盛期,

有大量的彝文历史文献。

水书,由甲骨文字形、象形符号和图画三部分组成,复杂程度不亚于一门情报学。想要解读水书,必先掌握一套歌诀,然而这种歌诀没有文字记录,只能依靠水书先生(祭师)口传、亲授而传承。光阴流转,水书便也成为指导水族人婚丧嫁娶、人生大事乃至节庆仪典的百科全书。

水书的符号系统很复杂,非寻常人可以解读。

水族人“过端”,往往在8-10月的丰收时节开始,按照不同村寨,分七批进行。人们敲起铜鼓、浅吹芦笙、在山里赛马,一个年要过五十来天,堪称是中国人过年之最。这种年俗,正是依托水书所载历法来进行。

欢度节日的水族人正在书写对联,

所用文字正是水书。

摄影/韦毓祥

其实,这种以秋日为新年起点的历法,正隐隐符合了“过年”的古意——庆祝丰收。《说文解字》讲“年,谷熟也”,甲骨文里的年,也有下垂如谷穗的含义。如今,中原习俗里,过年是个新春佳节。然而在水族,人们以水书的独特体系,坚守着更为久远的华夏记忆。

三都县兴寨村,水族斗角舞。

摄影/包晓闽

贵州人的精神世界,更是超越语言和文字的界限,跨越了九州的山川万里。

“歌的民族”侗族,流传着一句歌词叫做“饭养身,歌养心”,可见唱歌早已成为侗族人日常生活的一部分。“汉人有字传书本,侗家无字传歌声”,侗族人的歌喉,不但模仿自然的天籁,更承载着自身历史文化的传承。

侗族大歌,往往以千百人进行

多声部、无伴奏的合唱,

场面非常震撼。

摄影/何雄周

古代苗族有语言而无文字,于是他们展开了富有妙趣的想象。黔东南《苗族古歌》里说祖先迁徙时,过江过河水太急,于是说:

“文字用牙咬进肚……才靠心头来记事”。

而黔西北苗族则说,自家的文字过河时掉进河里,晒在石头上时:

“被牛吃掉了”。

没有文字怎么办?贵州各地的数十个苗族支系,普遍选择将自己的史诗记忆记载在衣服上。苗族,正是服饰文化意涵最为丰富的中国少数民族之一。

苗绣中的符号。

苗绣色彩纷呈,技法丰富,

具有很高的文化价值。

供图/曾丽 谷佳骏

苗族人,往往有一套“压箱底”的衣物,世世代代都传承着相同的纹样。

譬如,黔西北苗族的衣服背面往往有方形纹样,其实正记录了祖先曾经生活的地方是巍巍群山拥抱的城池家园。而各地苗族流行穿着的百褶裙,同样是浓缩的历史,裙边的蜡染几何纹,常为三条线,分别代表着黄河、平原和长江,中间的白色则代表天空。用这种方式记录下的迁徙记忆,远比文字的描摹更加形象。

心中有图,图能传心,

蜡染同样也是贵州服饰文化的重要部分。

摄影/黄震

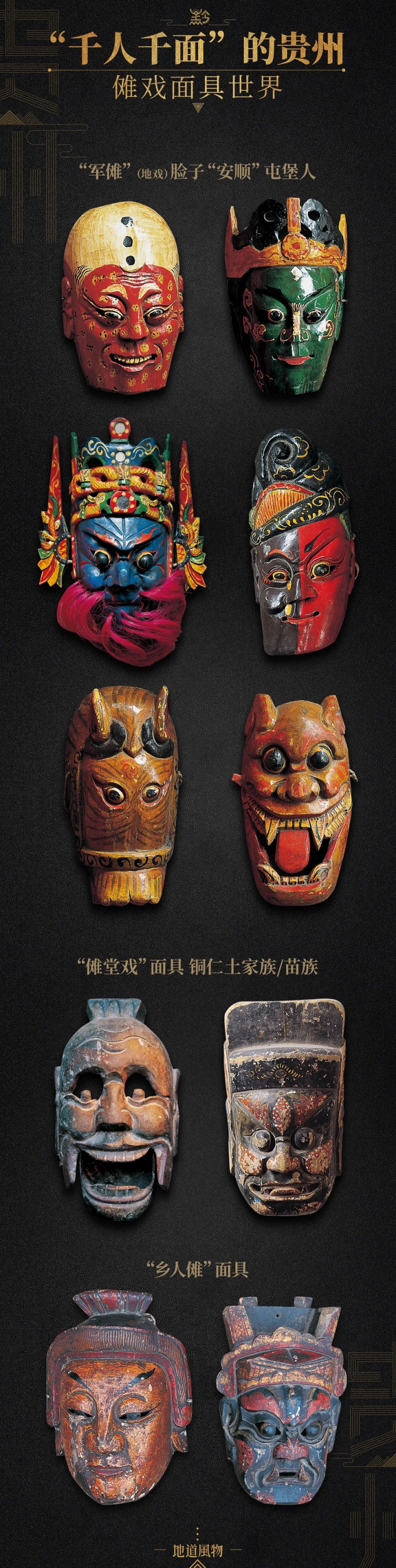

在这种久远的迁徙史诗之上,还有一种更为古老的文化遗存——傩戏。大山里的“文化秘境”贵州,正是我国目前傩戏最多,品种较为齐全的省份之一。

贵州傩戏的多元丰富,反映在“西高东低,三级台阶”的整体贵州文化地理格局里,成为贵州文化千人千面的缩影。或寻觅太古洪荒、或跳出金戈铁马、或步履九州山川,正在这一众傩戏里,贵州人的精神与天地万物、过往未来所相连。

贵州傩戏面具大赏。

摄影/卢现艺,制图/九阳

黔西北第一级“台阶”上,仅流传在威宁县板底乡一带的彝族“撮泰吉”,其正戏名为“变人戏”,人们带着粗粝的木面具,除回顾祖先悠远的发展历程外,还富有祈祷丰收,行祭天地的寓意。这种仪式,记录了傩戏的最初发展流变。

撮泰吉的面具非常简单,

却有种粗犷之美。

摄影/王济文

在黔中大地第二级“台阶”上,“屯堡人”的安顺地戏将曾在明朝军队里盛行的祭祀、操练、娱乐融为一体,代表着贵州傩戏的最高层次。唱词注重“许胜不许败”的地戏,负有让屯堡子弟世代习武的责任。“《三国》不跳走麦城,《说岳》不跳风波亭”,也许正是凭借这样没有儿女情长,只有家国情怀的“硬汉派”艺术,才能团结一代代背井离乡、卫国戍边的屯堡人,使得六百年文化记忆流传至今。

地戏的主角,多为《三国演义》《说岳全传》等故事里的名将。

摄影/廖永忠

而在广大的“第三台阶”上,傩戏,是贵州苗族、侗族、布依族、仡佬族、土家族等民族的共同爱好。四省市交界处的武陵山区,更是一个傩戏的“桃花源”。黔东北铜仁一线,民间仍活跃着数百个傩戏坛子、数千名傩戏艺人,成为独有的傩戏文化带。

当地傩戏,步伐往往称为“禹步”或者“踩九州”,仅看名字,便以得知人文悠远,甫一开跳,甚至有被称之为“傩技”的杂技魔术,上刀山、踏地火,荆楚文化的浪漫瑰奇,世居民族的狂野想象,尽在此处。

德江县傩戏,贵州傩戏的代表之一。

摄影/李贵云

从社会组织、到文字语言、再到史诗与傩戏仪典背后的精神世界,贵州人的一言一行,一坐一唱之间,生成了一棵千姿百态的文化之树。

走出大山,贵州人如何以文教影响中国?

文化二字最为基本的含义之一,就是 “以文化人”,贵州人开拓自身文教到影响天下文教的历程,又反映了贵州文化的另一层面貌——跨越千山,进取不息。

贵阳甲秀楼,四百多年间不断重建,

勉励贵州学子不断奋进。

贵州人,如何以诗书“南天破大荒”?

东汉永元十一年(公元99年,下文年份仅标注数字),其时的贵州地区还是“蛮荒之地”。年仅20岁的少年尹珍自黔南大地望向北方,做出了一个伟大的决定——

到中原,学文化。

他千里求学,拜经学大家许慎为师。此时的许慎,正在编撰中国历史上第一部按部首编排的字典——《说文解字》。于是,一位贵州人就在这样奠定华夏文字体系的时代进程里,与中原文脉相会。

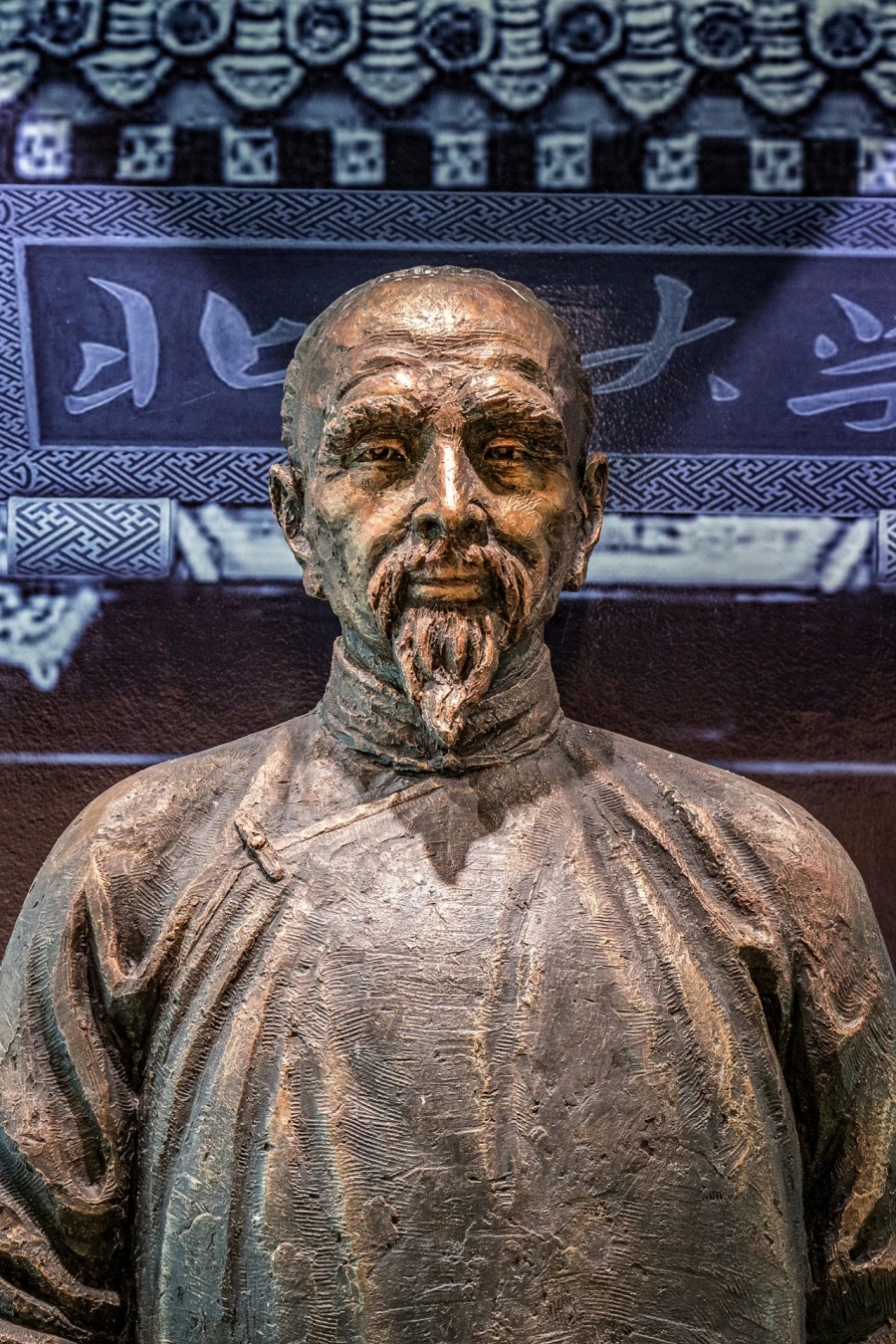

“北学游中国,南天破大荒”,

尹珍(字道真)被贵州多地纪念。

图为尹道真祠。

与辞赋大家司马相如交好,位列《汉书》的盛览;以及文学造诣颇高,曾注解《尔雅》的舍人,和尹珍并列“汉三贤”。他们归黔建立学堂、返乡授徒。在当时官学难以企及的山川之间,由贵州人创立的私学拉开贵州文教之序幕。

所谓“纵是崎岖关格处,诗书礼乐总相通”,千年时光悠悠而过,汉代以来积蓄的文教能量不断累积。明初贵州建省,正值文教勃发之时。然而,建省后100余年间,贵州生员想要参加科考,只能去云南、四川,且不说路途颠簸至少一月,其招录名额,也远低于本地。

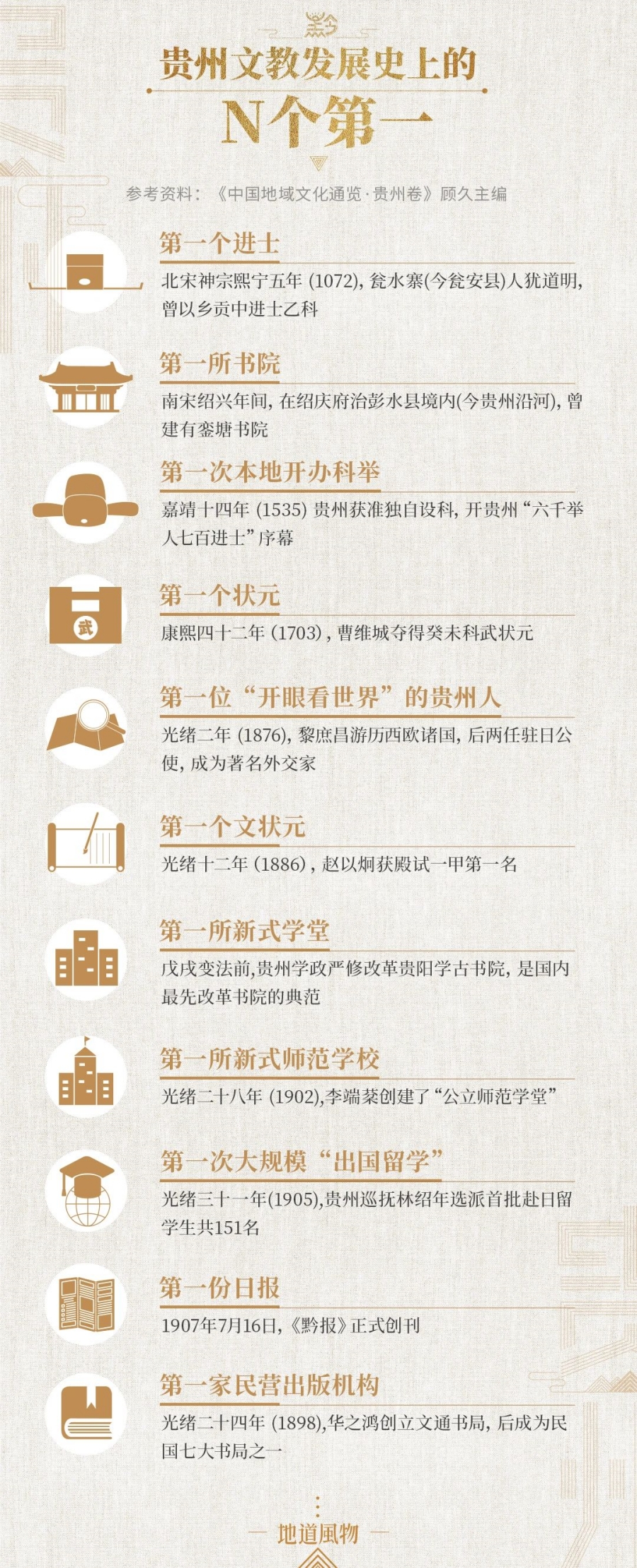

贵州文教发展史。

制图/刘耘硕

嘉靖九年(1530),曾在云南乡试入举走上仕途的贵州人田秋,深感贵州文教落后之现状与省级地位不合,于是,他向朝廷呈上著名的《请开贤科以宏文教疏》,终使明政府将在贵州单独开科取士提上日程。嘉靖十六年(1537)贵州首次乡试,近千名生员齐聚贵阳,二十五位学子脱颖而出,当科副主考王诰激动道,“此为百七十余年旷典也” !

铜仁思南县田秋小学内的田秋塑像。

此外,田秋还写下《请建务川、安顺、印江学疏》,亦得到朝廷的允准,为贵州全省各地官学、府学、书院、私塾的发展奠基。贵州,得到的不仅仅是日渐攀升的举人、进士名额,更因全新教育格局,被激活了奋斗与挑战的精神内核。

田秋纪念馆字库塔。

字库塔是过去人们用来焚烧纸张的设施,

以表敬重文化。

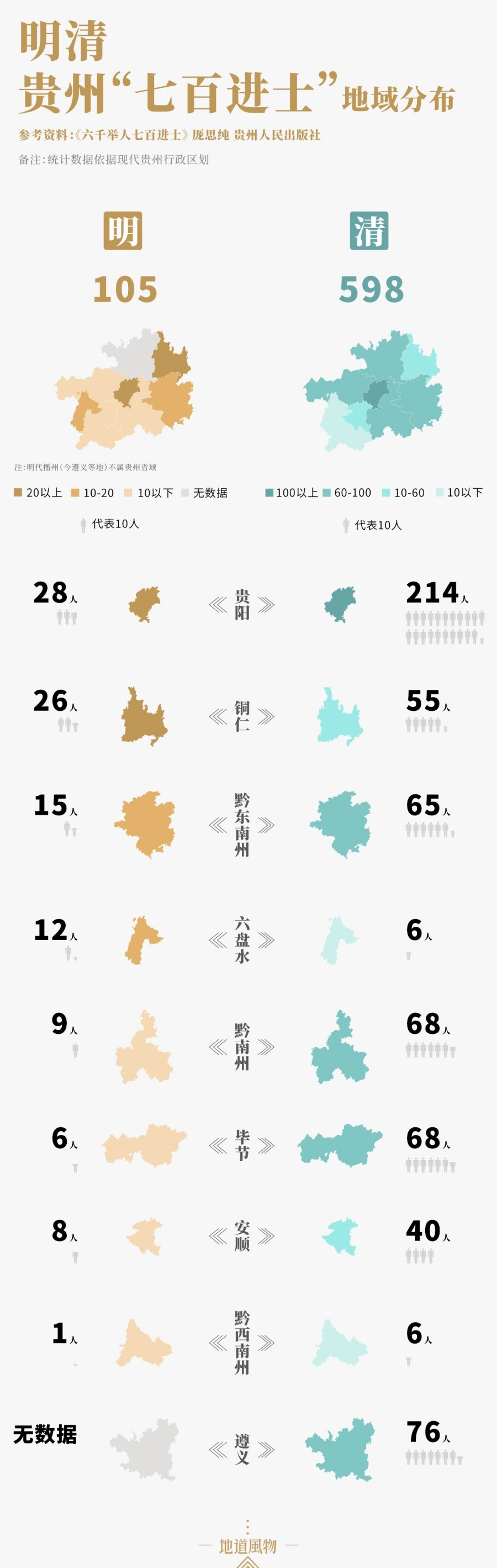

沿着田秋的足迹,到清末仅数百年间,贵州竟创造了“六千举人、七百进士”之壮举。为国殉难的申佑、执掌文教重任的孙应鳌、开拓维新的李端棻……贵州进士或名垂史册,跻身朝廷中枢,或成为地方领军人物。

贵州举人,亦英杰辈出,有誉满江南“诗书画三绝”,被称为“崇祯八大家”之一的杨文骢、“其人其诗”酷似屈原、杜甫的吴中蕃,乃至“西南巨儒”郑珍、莫友芝……其时贵州人才之盛可见一斑。

以如今贵州行政区划统计的明清进士数量。

制图/刘耘硕

就连遵义沙滩村这一个方圆十几里的巴掌之地,在晚清以来的百余年间,都井喷似地涌现了数百位贵州学者。

郑珍、莫友芝是西南大儒,所编撰《遵义府志》被梁启超称赞“或谓为府志中第一”。黎庶昌虽然未曾科举,却从洋务派领袖曾国藩的幕府脱颖而出,写得了桐城派散文,也能在游历欧洲后写出《西洋杂记》,更两任驻日公使,其人生堪称精彩纷呈……也难怪浙大西迁遵义湄潭时,有教授编撰《遵义新志》,提出“沙滩……曾为全国知名文化区”。

遵义沙滩村黎庶昌塑像。

无论是贵州本土的学人,还是来到贵州的士子,都在这方土地上开拓出一片天地。王阳明入黔三年,成为对贵州文教影响最大的客籍士人。他不但开创了影响世界的心学,更培育出众多“黔中王门”弟子,在贵州广设书院,泽被民众。

贵阳阳明书院。

“三不朽”即立德、立功、立言,

为儒家士人的最高人生境界。

王阳明对贵州的影响有多深远?明嘉靖十三年(1534),王阳明入黔二十多年后,浙江奉化人王杏来到贵阳,还能见到当地乡民唱着当年王阳明所授江南民歌,竞相去修文龙场祭拜王阳明。这位王学后人,在此建阳明书院,刊刻王阳明文集,还沿着田秋的步伐,勘议落实贵州乡试,建贡院,将其师的事业发扬光大。

贵阳阳明书院,

曾为重要的文教传承之地。

事实上,来往贵州的有识之士,见当地士民好学风貌,往往衷心教书授学。贵州的文教,正是这样在本土士子与客籍精英的互动里,逐渐积蕴。待到清末民初的百年未有之变局里,贵州人或著书立说、或发掘人才、或投身革命,与国家同呼吸、共命运。

万马如龙出贵州

声动华夏一百年

1847年,林则徐被任命为云贵总督。此时林则徐的心境,与他二十余年前第一次踏上贵州的土地时,已经截然不同。八年前的虎门销烟和七年前的鸦片战争,改变了整个国家的命运。

“济人偏在风波后,愿托慈航下巨川”,林则徐赴任时途经贵州黄果树瀑布,以诗明志。他旨在济世的决心,又何尝不是此时贵州人的群像缩影?

贵阳人文地标文昌阁,修建于明万历年间,见证了当时的贵州文教大兴。

在科举时代,贵州人英杰辈出,而在百年变革大时局里,贵州人,则敢于打破旧制度桎梏。无论是学习武备,还是政治维新,乃至在新文化运动里与“赛先生”与“德先生”谈笑风生,纵观中国近代变局关键时刻,贵州人不但从未落后,更以一种刚健性情,铸就事功,影响中国。

要论洋务运动以来的贵州士子精英群像。最值得关注的贵州人,莫过于从毕节大山里走出的织金人丁宝桢。

贵州人丁宝桢,

是影响中国近代历史的重要人物。

制图/刘耘硕

人们一说起丁宝桢,往往会想起他发明黔菜、川菜、鲁菜三菜合一的“宫保鸡丁”的江湖传说,以及“前门接旨、后门斩首”,诛杀慈禧太后宠宦安德海的大智大勇。其实,作为晚清最得力的封疆大吏之一,丁宝桢对近代中国的影响堪比曾国藩、李鸿章等顶尖人物!

作为洋务派的代表人物,丁宝桢在山东办学校,修水利,在四川改革盐政,更延请知晓西学、精通机器制造的有志之士,开创山东、四川两省近代工业之先河;作为怀有军事战略眼光的政治家,早在甲午战争之前,丁宝桢就在蓬莱、烟台、威海海岸修建海防。1883年开始的中法战争里,已近暮年的丁宝桢自请调任海疆与法死战,并调用四川机器局生产的军械弹药,驰援抗法将领。

图为贵州毕节织金县的丁宝桢陈列馆。

供图/织金县委宣传部 摄影/陈忠勇

此后丁宝桢悉心整顿川藏边防,在四川总督任上去世。令人动容的是,作为封疆大吏,丁宝桢月俸千两白银,却因乐善好施,助人为学,生活非常窘迫。在四川总督任上,甚至时常要把自己的衣服典当,等发工资了再赎回。这位从贵州走出的中兴名臣,在山东百姓的挽求中,灵柩被运至济南,遗体在济南华山麓与妻合葬。山东百姓为他立祠祀奉,这是何等的爱戴和褒奖?

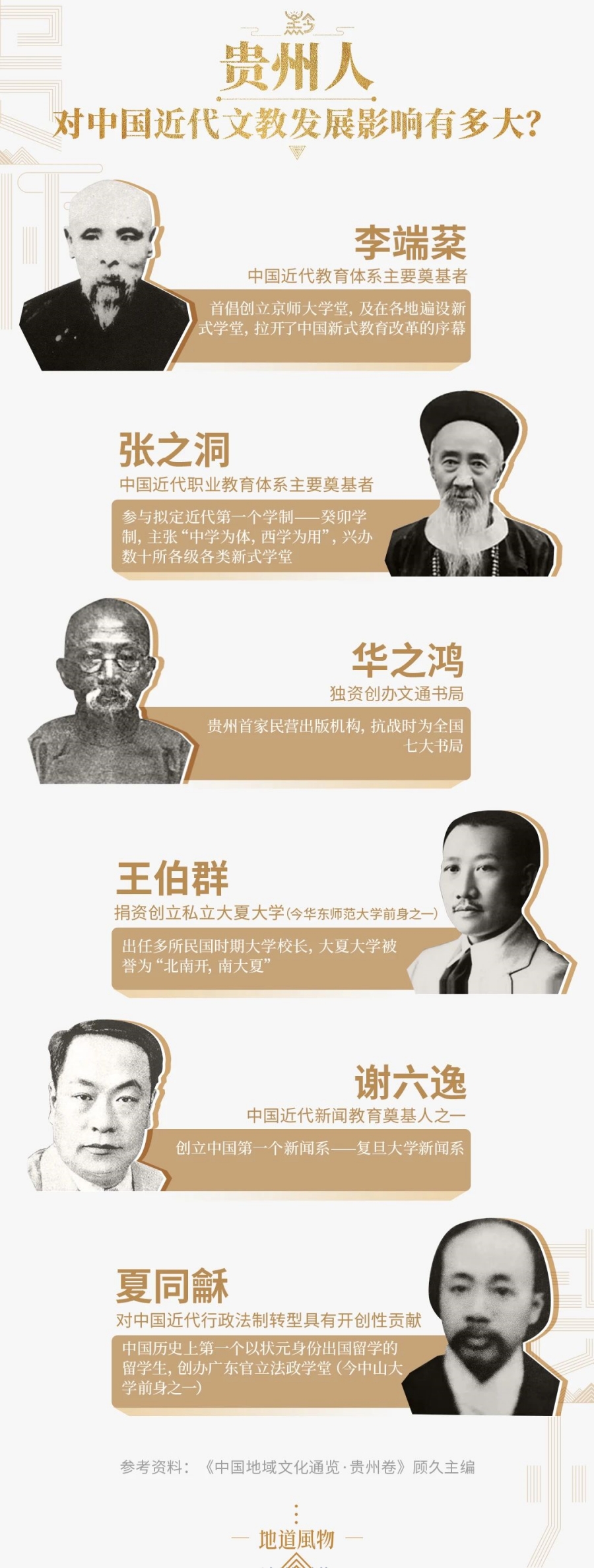

兴办洋务,是当时国人奋发追赶西方的第一步。学习新思想,拓展教育,更是眼光高远的图新自强之举。从这方面看,贵州人对近代教育乃至国人新思想的形成影响,远远被低估了!

近代推动中国文教进程的贵州人。

制图/刘耘硕

譬如,张之洞的父亲张瑛在贵州任职时注重兴办教育,任职兴义府(今贵州安龙)时曾派人巡视全城,为挑灯夜读的学子添加灯油,留下了“加油”美谈。张之洞本人更是大力推动近代教育发展。他参与拟定近代第一个学制——癸卯学制;写《劝学篇》四余万字,号召世人图强进取,当年刊印数不下两百万册,影响甚大。此外,他还在光绪二十九年(1903)与诸多重臣呈上《奏请递减科举折》,此后多次上折奏请变革科举制,推动了清末废除科举、兴办学堂的历史大潮。

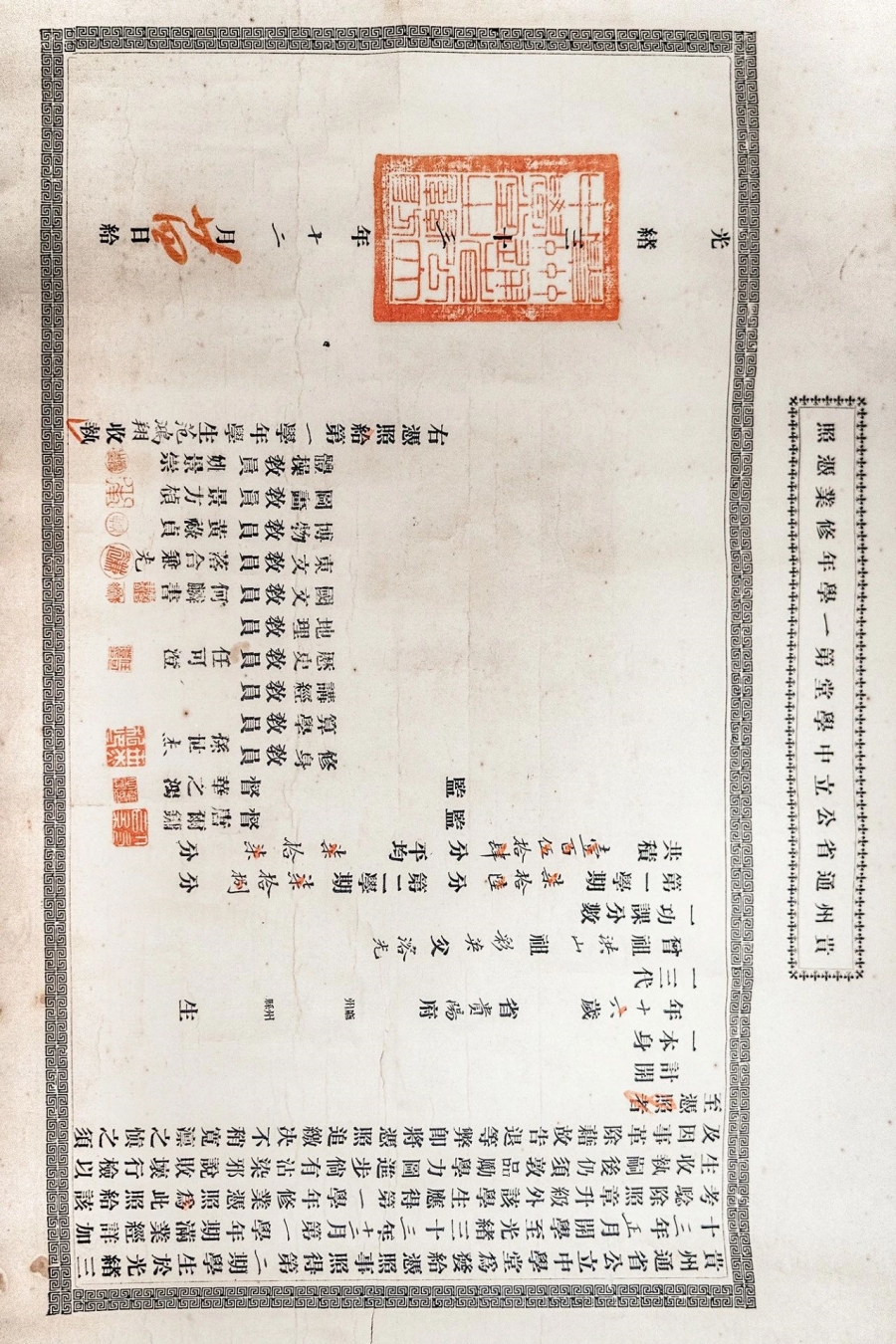

光绪三十三年(1907),贵州省已有新式学堂,

图里记录了贵阳一位学子的学年成绩。

而对中国近代思想世界影响最大的贵州人,莫过于李端棻。

光绪二十二年(1896),李端棻向朝廷上《请推广学校折》。呼吁创立京师大学堂及各级新式学堂系统,遍设西学科目,同时还要增添藏书楼(即新式图书馆)、仪器院(西方科学仪器)、译书局……他,系统为中国近代教育体系奠基。

图1-3: 李端棻对贵州本土文教发展影响很大,

图为贵阳近代著名的达德学校旧址。

这位官至礼部尚书的一品大员,历任多省科举主考官,发掘众多天下英才。维新运动的两大干将梁启超与康有为,更是与他渊源颇深。

在广府考官任上,他提携了年仅16岁的梁启超,更是爱惜人才,促成了其与自家堂妹的姻缘。光绪二十三年(1897),德国抢占胶州湾。康有为上《上清帝第五书》,言辞恳切,请求变法图强。满朝文武无人敢为代递。唯有李端棻挺身而出,不惜一人上折。

李端棻塑像,背后的“北京大学”四字,正是其首创京师大学堂(北京大学前身)这一事迹的呈现。

戊戌变法失败后, 李端棻被充军新疆,半途赦归贵阳,依然坚持开创经世学堂,继续向学生传播西方学术思想。当时的守旧文人大惊失色,怒斥其“死到临头终不悔,敢将孔孟比卢梭”。然而李端棻纵受千夫所指,依然秉持其心志。如此精神,正是中国人自强图新的缩影。

3856万贵州人,如何“因贵州而火热”?

十月革命的一声炮响,为中国送来了马克思主义。普罗大众的觉醒,令中国的文化世界被彻底改变。此时的贵州人,正逐渐以坚韧性情弯道超车,从时代的跟随者变成时代前沿的引领者。

娄山关铭刻着红军战士踏破雄关漫道的精神。

图为刻有《忆秦娥·娄山关》的石壁。

摄影/潘军翔

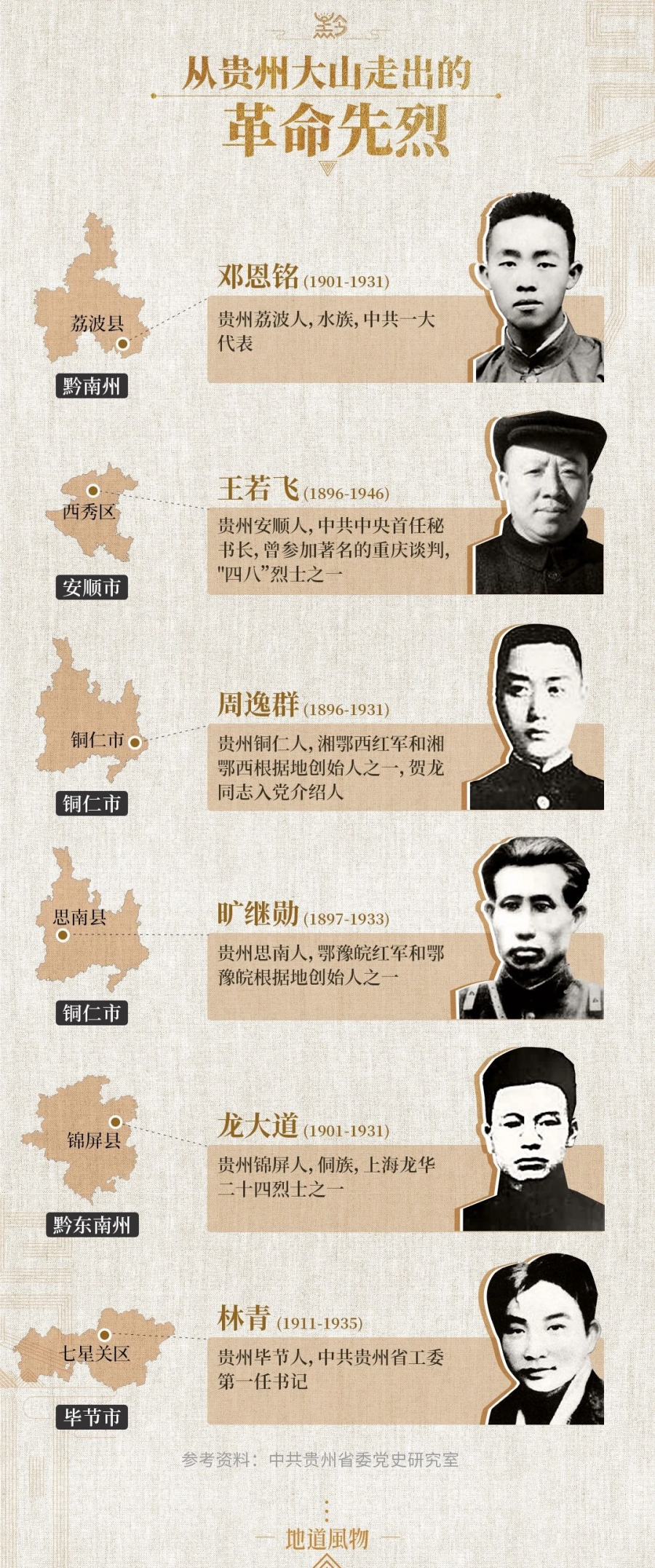

1917年,年仅16岁的邓恩铭离开水族村寨前往山东求学。后来,他成为中共一大代表与山东党组织最早的组织者和领导者之一。邓恩铭牺牲时,年仅30岁,其绝命诗“不惜唯我身先死,后继频频慰九泉”,更可见一种大义凛然的英雄光辉。

安顺人王若飞、铜仁人周逸群、思南人旷继勋、锦屏人龙大道……一位位的贵州英杰,就这样走出大山,共济天下。更有一位民主人士周素园,办过贵州第一张日报,参加了辛亥革命,以57岁高龄,加入红二、六军团,转战乌蒙山区,爬过海拔五千多米的雪山,最后成功抵达延安,作为参加长征年龄最大的红军之一,书写了一段传奇故事。

1946年1月,王若飞(中)参加著名的重庆谈判。

图源达德学校旧址,王若飞曾在此读书、讲课。

一说到贵州红色文化,人们往往想到遵义会议。但其实,如此千千万万投身革命的贵州人,更成为贵州红色文化的重要基底。

抗战时期,70余万贵州“草鞋兵”走出大山,开赴疆场,在淞沪会战、滇西战役等一系列著名战役中,用鲜血和生命,在中国的历史大舞台上,打出自己的一片天。在抗战时期,贵州是参军人数占总人口比例第二高的省份。有学者认为,此时便是“贵州人”这一主体意识形成的关键时刻。奋勇争先的贵州人群像,在一段段历史时刻里不断丰满,一直闪耀到今日。

从贵州大山中,走出无数革命先烈。

制图/九阳

两千年前的先贤尹珍不会想到,他曾经开拓贵州文教之地遵义正安,如今却因数十万当地人的奋斗,变为了一座“音乐之城”——这座黔北大地的小城,居然承包了全世界七分之一的吉他生产。

上世纪80年代,正安人首开普通贵州人外出搞事业的先河。“三百娘子军南下广州”成为正安历史上的传奇。30年后,全县数万人把自己和制造吉他联系在一起。这个“中国吉他制造之乡”,人人玩吉他、处处有乐队,成为贵州当代音乐文化的潜力之地。

正安吉他小镇制造吉他的青年。

像这样健步徐行,探寻文化新风的贵州人,如今正在贵州各地,乃至中国、世界舞台上生发雄起。有将一家小书店从遵义开向全国的“读书人”,有将贵州山水气韵带上国际影展的黔东南导演,有在大山深处火热了整个中国夏天的体育健将,也有在万桥飞架的中国故事里沉默坚实的建设者,担当起贵州人走出大山的脊梁。

村BA现场,一场文化融合的“苗迪”表演。

摄影/吴鹏程

他/她们,共同组成贵州文化千人千面,而又奋发向前的面貌,也是中华文化多元一体面貌的一部分。那种不求大富大贵,但求诗意消闲的从容,源远流长;那份踏破千山,身为家国的决意,始终生猛!

策划 | 火花范

文 | 后果、董大

文字编辑 | 后果

图片编辑 | 陈金鱼

未标注的图片摄影 | 陈伟红

地图编辑 | 刘耘硕

制图 | 鱼一条九阳

首图 | 黄震、刘刚、谷佳骏、冯大伟、陈伟红、李立洪

封图 | 冯大伟、刘刚、谷佳骏

封图部分供图|多彩贵州·中国原生态国际摄影大展组委会办公室

审稿专家

顾 久

贵州省人大常委会原副主任

贵州省文史馆原馆长、《贵州文库》总纂

范同寿

贵州省社会科学院历史研究所原所长

贵州省地方志办公室原主任

厐思纯

贵州省文史馆馆员,人物史专家,著有《六千举人七百进士》

主要采访专家

周必素贵州省文物考古研究所研究馆员

张晓松贵州师范大学国际旅游文化学院原院长、贵州省旅游协会副会长

周之江贵州文化学者

王晓佳、杜侠、王荟、韦星娥贵州省民族博物馆

主要参考资料

顾久等.《中国地域文化通览·贵州卷》中华书局

厐思纯.《六千举人七百进士》贵州人民出版社

周胜.《旮旮角角贵州史——贵州历史上不大被人知道的人和事》孔学堂书局

钱理群等.《贵州读本》贵州教育出版社

涂光禄.《贵州汉语方言特色词语汇编》贵州大学出版社

《清史稿》中华书局

《地道风物·贵州》

《地道风物·黔东南》

张晓松.《符号与仪式——贵州山地文明图典》贵州人民出版社

张晓松.《山地文化论》贵州教育出版社

戴明贤.《安顺旧事:一种城记》人民文学出版社

周必素.家与国 ——播州杨氏土司遗存所反映的中国羁縻土司制度的发展

※主要数据来源※

国家文物局官网

贵州省人民政府官网

贵州省交通运输厅官网

贵州省文化和旅游厅官网

贵州省统计局门户网站

贵州省人民政府-统计年鉴

中共贵州省委党史研究室官网

《贵州省“十四五”民族特色村寨保护与发展规划》

※特别感谢※

中共贵州省委员会宣传部

贵州省自然资源厅

贵州省交通运输厅

贵州省水利厅

中共遵义市委员会宣传部

中共毕节市委员会宣传部

中共黔西南州委员会宣传部

中共黔东南州委员会宣传部

中共汇川区委员会宣传部

中共七星关区委员会宣传部

贵州省摄影家协会

贵州省青年摄影家协会

贵州省文物考古研究所

贵州省博物馆

贵州省民族博物馆

本文系【地道风物】原创内容

未经账号授权,禁止随意转载

来源:中国国家地理 “地道风物”

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心办公室 经授权转载