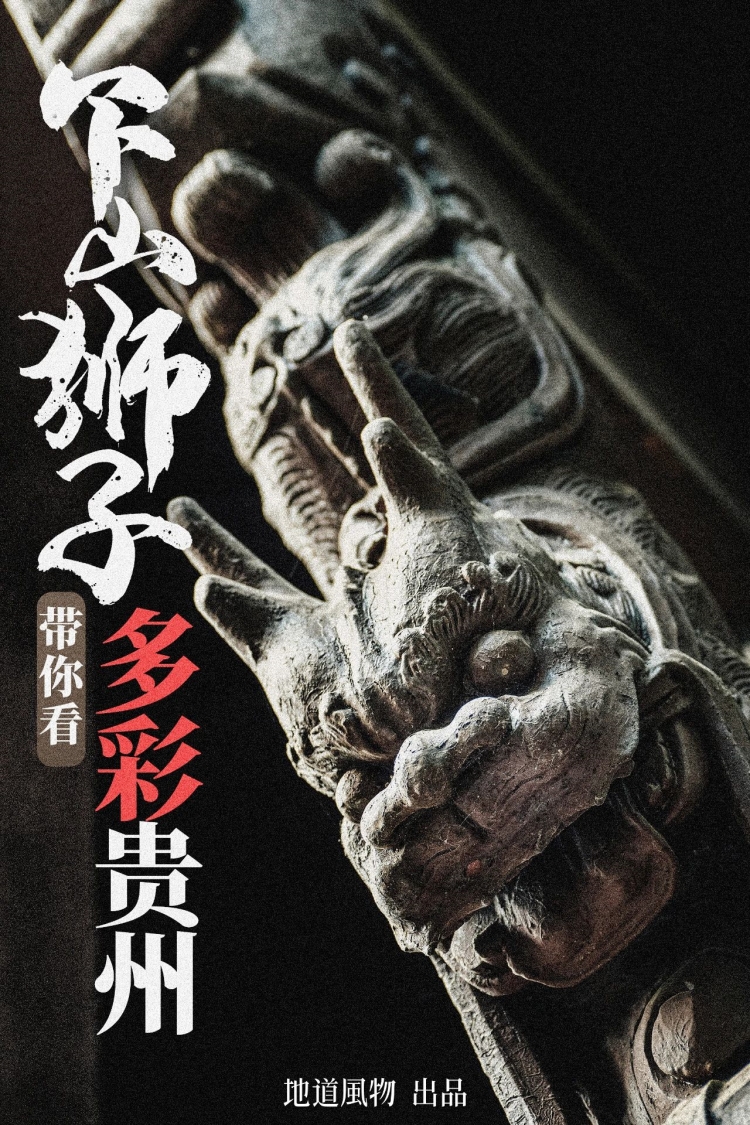

在贵阳的著名地标甲秀楼前的牌坊石柱上,雕刻有8只下山狮,这是贵州古建筑中特有的狮子造型,因为贵州地处高原,狮子呈从高处俯冲下来的姿势,这正是贵州人和贵州文化的生动隐喻。下山狮子,无论是雄踞高原还是走出高原,都在书写自己浓墨重彩的一笔——

中国的大西南,山怒水险、江河富集,多民族“大杂居小聚居”世代共生,是中国多元文化的中心地带。贵州,则是这个多元文化中心的腹心与高地。

贵州文化,极致多彩,又和谐共生。

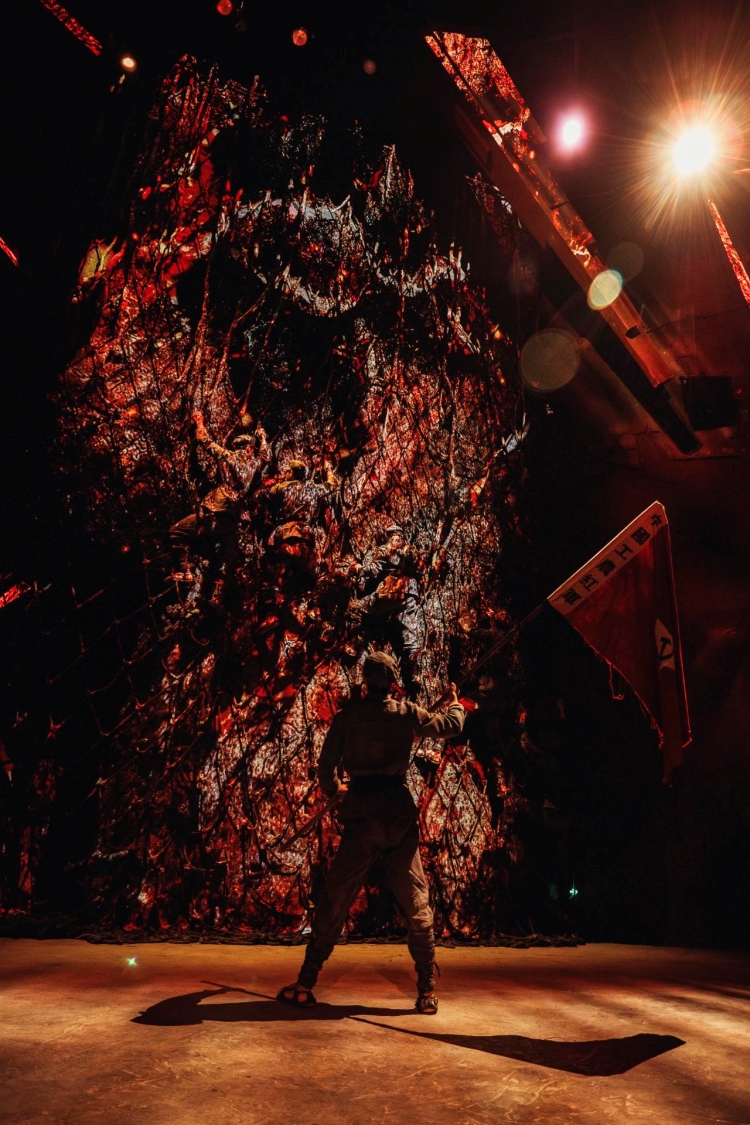

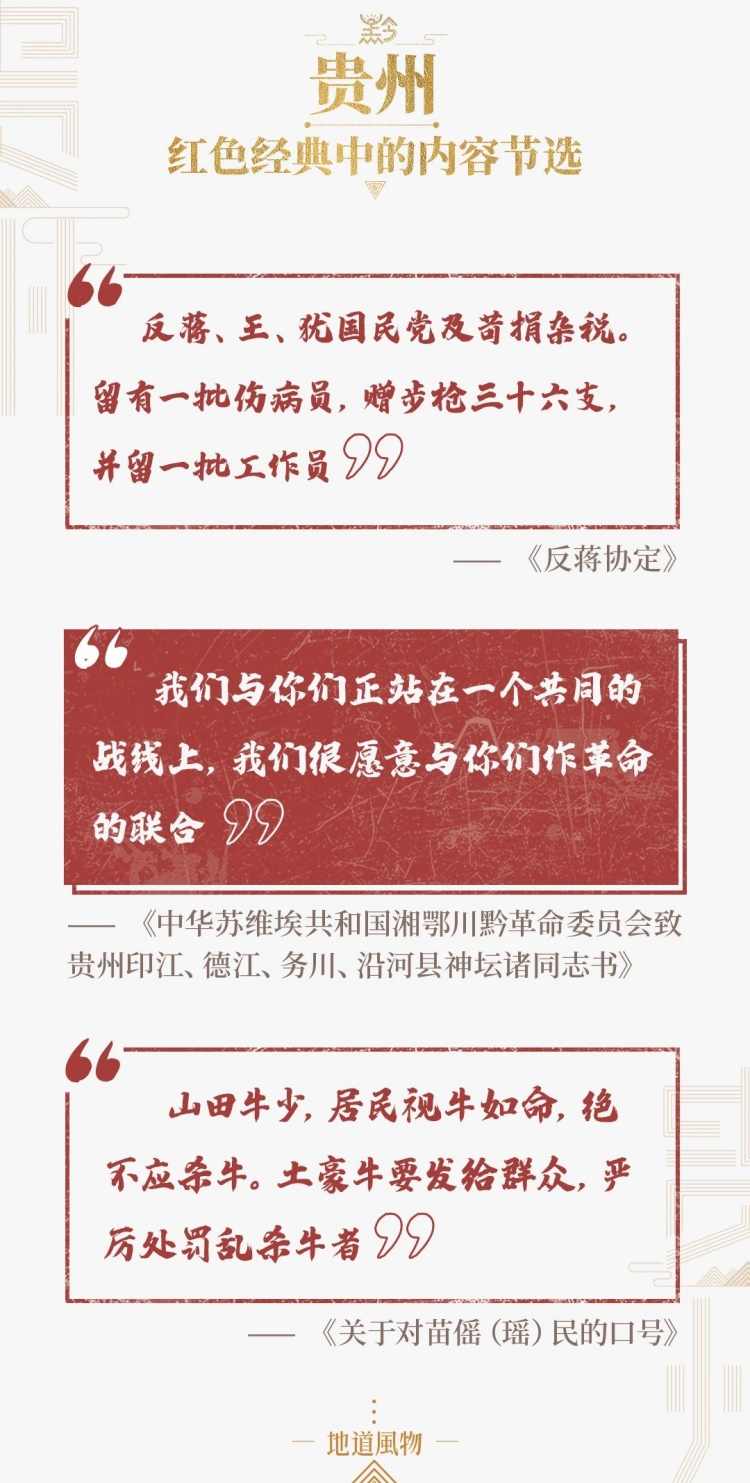

上左:“红飘带”(长征艺术数字展示);

上右:蜡染百褶裙;

下左:安顺地戏面具;

下右:王阳明1508年被贬入黔时曾在兴隆卫(今黄平县)驿站居住,并写有《重修月潭寺建公馆记》。

摄影/陈伟红、吴学文

再没有一个地方比贵州更散装。

明永乐十一年(1413)从大山里长出来的中国第十三个行省,直到清雍正年间从四川要来了乌撒府(威宁府)和遵义府,又将湖广镇远、偏桥、平溪、清浪、五开、铜鼓六卫及天柱县和广西荔波县及西北部南盘江、红水河北岸等地划入贵州省域,拼出了17.62万平方公里的土地,才形成今日贵州省的行政版图。

镇远徽派建筑、大利侗寨鼓楼、格头苗寨吊脚楼。贵州,也是一个建筑博物馆。摄影/吴学文

也再没有一个地方的人群,有贵州这么“热闹”。

江西人、江苏人、山东人、安徽人、湖南人、四川人、广西人……来了都是贵州人!

千百年来,南方四大族群的迁徙落户;历代中央王朝的行政之手,强力推动了一浪又一浪的贵州大移民;还有近百年来为了新中国的诞生和强大而深入中国西南的革命者与建设者,他们携着各自乡土中国的文化基因,在漫长的山居岁月中,发酵出了独有的贵州文化味道,创造独属于这个山地大省的文化内涵——

极致多元,却又和谐共生!

贵州,隐藏的西南美食天堂,多元饮食结构是多彩文化的生动体现。摄影/陈伟红、吴学文

一座山走过一条河,千村万寨不寂寞

想深入感受贵州的美,最好的方法就是一个村子一个村子地走,以黔东南为例,这里总计有415个村寨列入中国传统村落名录,数量为贵州之首,每个寨子都有自己的故事,每个寨子都给人不一样的惊喜与感怀。

贵州黔东南州从江县美德侗寨全景。摄影/陈伟红

贵州的大山就像一片褶皱的藏宝图,当道路通达,褶皱打开,这些深山里的村寨则像一个个宝藏盲盒,等待人们去逐个开启。

苗岭,是中国长江水系与珠江水系的分水岭,雷公山是苗岭主峰,生物多样性丰富,建有雷公山国家森林公园,雷山县的格头村就在这个公园的核心区,格头村苗名称“甘丢”,意为住在秃杉枝条下的人家。至今有400多年历史,主要树种有秃杉、杉木、马尾松、水青棡、枫香等,其中秃杉是格头村引以为傲和最具特色的树种,村落往北走2-3公里,有成片分布的秃杉群落。

格头村是“中国秃杉之乡“,图中左侧是村里树龄1000年以上的秃杉王。摄影/吴学文

雷山县的高排芦笙舞于2008年入选国家级非物质文化遗产名录,格头村是高排芦笙舞的翘楚。传说苗族先祖们走进都柳江和清水江流域的崇山峻岭中时,以笙开路、以笙相约。

更奇特的是,格头村还有一个自己独有的节日,即在每年二月戌日的“祭狗节”,而且是格头村最热闹的节日——很久以前,相传格头先民路经此地,猎狗与主人失散,先民找到狗后,知道它发现了食物,继续往前发现这里有个山清水秀的山间平地,便在此定居建立格头,为了感谢狗的“地理大发现”,格头人才年年岁岁过“狗节”。

黔东南州雷山县,苗族的各种活动离不开芦笙舞。摄影/龙俊

而另一处雷公山腹地的村落乌东苗寨,则呈现出另一种山中气质。地势高是这个寨子的主要特点,乌东苗寨位于雷公山国家级自然保护区腹地,海拔1306米,是著名的高寒山村,乌东不是一水贯穿而是三水贯穿,从雷公山深谷中流出的两条溪流乌九河、乌东小河与乌东村域内的乌山略河在乌东主寨西南部汇集,在寨外形成瀑布。村寨因水而兴,有悠久的稻作文化,村民们还将古老的酿酒技艺开发成更受现代旅游市场欢迎的乌东稻酒,古老的村落与时下的生活不过一步之遥。

左:乌东稻酒制作过程;右:乌东苗寨全景。摄影/吴学文

从雷公山腹地一路向东南,进入到以“村超”“村BA”和侗族大歌闻名的黎从榕(黎平、从江、榕江三县)地区,就更加热闹了。同是苗族和侗族的村寨,却村村大不同。以苗族服饰为例,在榕江县两汪乡空申苗寨,风情独异,不同于长裙大袖的苗族服饰,这里被称为“世界超短裙之乡”,因为这里的苗族女性的裙子,特别短;

榕江县两汪乡空申苗寨,穿 “超短裙”的苗族同胞。

摄影/罗京来

而宰荡侗寨,是榕江的“歌窝子”——如果你有幸现场聆听到国家级非遗传承人胡官美带着家人与全村人一起演唱侗族大歌,你一定会体会到古人说的“丝不如竹竹不如肉”的境界;

宰荡侗寨的孩子们在唱侗族大歌。摄影/吴学文

有些侗寨则遵循着一些独有的乡规民约,比如从江的占里侗寨,这里率先开创了人口控制之先河,并立下寨规,一对夫妇有50担稻谷的可以养两个孩子,有30担稻谷的只准养一个孩子,而且每年农历二月初一和八月初一,都要举行隆重的生育发誓仪式,这种注意人口、资源与环境之间平衡关系的传统生育观念让占里被称为“中国人口与生育文化第一村”。

关于人口和生育,从江县占里侗寨有自己独特的乡规民约。摄影/陈伟红

贵州有18个世居民族,分别是汉族、苗族、布依族、侗族、土家族、彝族、仡佬族、水族、回族、白族、瑶族、壮族、畲族、毛南族、仫佬族、满族、蒙古族、羌族。时间的大手一挥,这些民族则如漫天繁星一样,散落在如绿色天空之境的大山里。

布依族国家级非遗,八音坐唱。摄影/陈庆全

这其中,作为贵州高原最早的拓荒者仡佬族,则被称为贵州的“地盘业主”;布依族自古以来就生息繁衍于南盘江、北盘江、红水河流域及其以北地区,黄果树大瀑布、安顺龙宫、马岭河峡谷、贞丰双乳峰等如今的山水胜地都是布依族世代生息的地方;

铜仁石阡县的仡佬族毛龙节。摄影 / 李贵云

武陵山的广大地区是土家族人世代居住的地方,其中为世人所熟知的梵净山自然保护区和麻阳河自然保护区是土家族的生活地域,除了传统的纺织技艺和蓝靛染外,土家族的造纸工艺是独树一帜的传统工艺……

左图:云舍土家族造纸。摄影/于永乐右图:布依族枫香染。摄影/秦刚

贵州的民族分布格局在元代基本形成,但是,多元并不意味着彼此孤立,而是彼此交流、彼此融合,这是只有在贵州的大山里才会有的文化格局,这就是多彩贵州的魅力,你以为一眼千年,但是这里的文化地层远比我们想象得深厚,层层展开,抽丝剥茧,方能一窥这独特的黔地文化。这文化在日后的漫长岁月里,又反复淬炼和滋养出了更灿烂的多彩文化,成就中国西南一片瑰丽雄奇的高原。

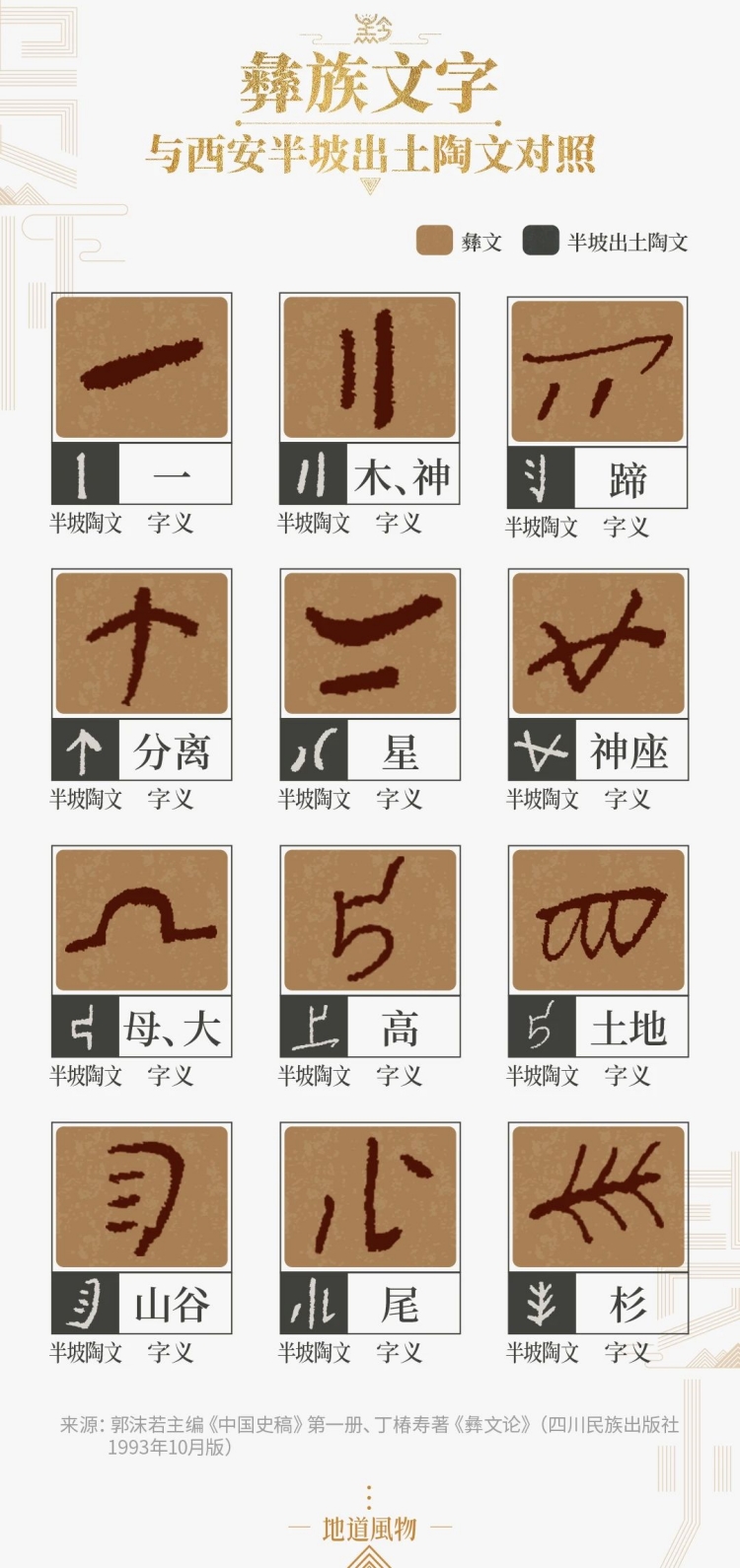

古彝文是世界上最古老的文字之一。制图/九阳

中国最低调的“高考大省”,

是他们一代代“万里投荒”建立的

明正德三年(1508),状元之子、当朝进士功名、从小因神童之名满京华的王阳明因得罪权宦刘瑾遭廷杖四十后被贬谪至贵州,要去一个叫龙场(今贵阳市修文县龙场镇)的地方当个小小的驿丞。“天下之山,萃于云贵”,天大的才华恐怕也要埋于这重重大山里了吧,“鸟道萦纡上七盘”,一切都是那么地……绝望,蜀道难难于上青天,那黔道呢,黔根本无道啊!

七盘岭,王阳明在此留下贵州“境多奇绝”的感叹。摄影/吴学文

谁曾想,命运的齿轮已经开始转动,他在庙堂之上凭着良知对抗权宦的举动,的确将其几乎置于死地,而人生的转折也恰恰就在这看似无路可走的黔境中,在那兵家以为的绝地中,竟开出了心学之花!“龙场悟道”——中国思想史上的光芒一刻,照亮了后世500多年的人心。这是中国思想文化史上的转折性时刻之一,是王阳明留给贵州的宝贵文化遗产,但或许,贵州这片土地对这心学的滋养更不能忽视。

东山阳明洞,王阳明曾在此讲学。摄影/吴学文

王阳明不是第一个走进贵州的中原才子,更不是最后一个,在他之前,有李白“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”,有刘禹锡“黔江秋水侵云霓,独泛慈航路不迷”……

在他身后,更有一代一代不惜万里投荒的入黔官员,与贵州本地的民族、土司、水土、山川、草木进行着奇妙的化学反应,他们有徐霞客、有林则徐、有胡林翼……给这些满是天坑溶洞的喀斯特大山,生生地涂抹上了人文的色彩,“给岁月以文明,而不是给文明以岁月”,真是对这样一群人最生动的写照,他们在贵州写下的浓墨重彩的每一笔,都是成就后来“万马如龙出贵州”这种人才井喷之势的努力,跬步皆山,跬步更能移山,创造奇迹。

晚清时天津人严修任贵州学政期间的《使黔日记》。摄影/陈伟红 资料提供/舒奇峰

王阳明是明清以来贵州文化夜空中一颗闪耀的新星,而明清时期推动贵州文教发展的一代代士子学人,则架起一条闪亮的银河。用一个比较现代的词语说,他们在努力构建一套系统,因为个人的努力总是有限的,而一套让贵州代有人才出的文教系统才是长久之计。

文昌阁,贵阳著名的文化地标。摄影/吴学文

明弘治十六年(1503),在王阳明尚未踏足贵州之时,贵州迎来一位叫毛科的“省教委主任”(提学副使),即便已经建省90年,据史册所载,当时贵州全境也只有铜仁的铜江书院和黄平的草庭书院,另外省城贵阳曾有的一座文明书院也早已是残垣断壁,毛科决定重修文明书院,成为全省规模最大的书院,有200余人。

毛科的继任者叫席书,明正德四年(1509)来到贵州,此时正值王阳明谪守龙场驿,创办龙冈书院,贵阳学子闻其大名,纷纷负粮前去就学。席书仰慕王阳明的风骨与学养,写信邀请其赴贵阳讲学,王阳明在文明书院讲学期间与席书始论“知行合一”。在当时,席书一个省级教育官员力邀一个小小的驿丞到贵阳讲学,对中国思想史的发展影响深远。这意味着刚刚在贵州诞生的阳明心学,从民间走向官办书院,王阳明的学术思想由此成为了明代贵州学术主流的开端,贵州书院自由的学风也自此开启。

王阳明在贵阳讲学时游玩过的南庵(翠微阁)。 摄影/吴学文

王阳明不是唯一一个被贬职贵州的官员——万历五年(1577),因反对大学士张居正“夺情”(父亲去世,按朝廷规定,张居正应当停职,回原籍守孝三年。皇帝下旨“夺情”,破例让张居正在职居丧),东林党领袖邹元标被谪戍黔中,但这同样又是一个在贵州触底反弹的故事。邹元标潜心研读王阳明的心性之学,并在都匀讲学,培育南荒子弟,开黔南地区讲学之风。黔南地区文教勃兴,英才辈出,从万历八年至清光绪三十一年的三百余年间,都匀涌现出二十二名进士,其中更有光绪戊戌年间大魁天下的文状元夏同龢。

清代贵山书院学子的考试试卷。摄影/陈伟红

如此前赴后继,在清代,同样有一位主管贵州全省教育(贵州提督学政)的官员洪亮吉,在贵州任学政三年,为贵州培养了大批的人才。乾隆五十九年至六十年(公元1794年—1795年),仅省城贵山书院就有五十多人中举。乾隆五十七年(1792),洪亮吉主持都匀府的院试时,慧眼识珠发现童生莫与俦品学兼优。后莫与俦出任遵义府教授,培养出“西南巨儒”郑珍、莫友芝这样伟大的学人,为“沙滩文化”在贵州的崛起作出了巨大的贡献。

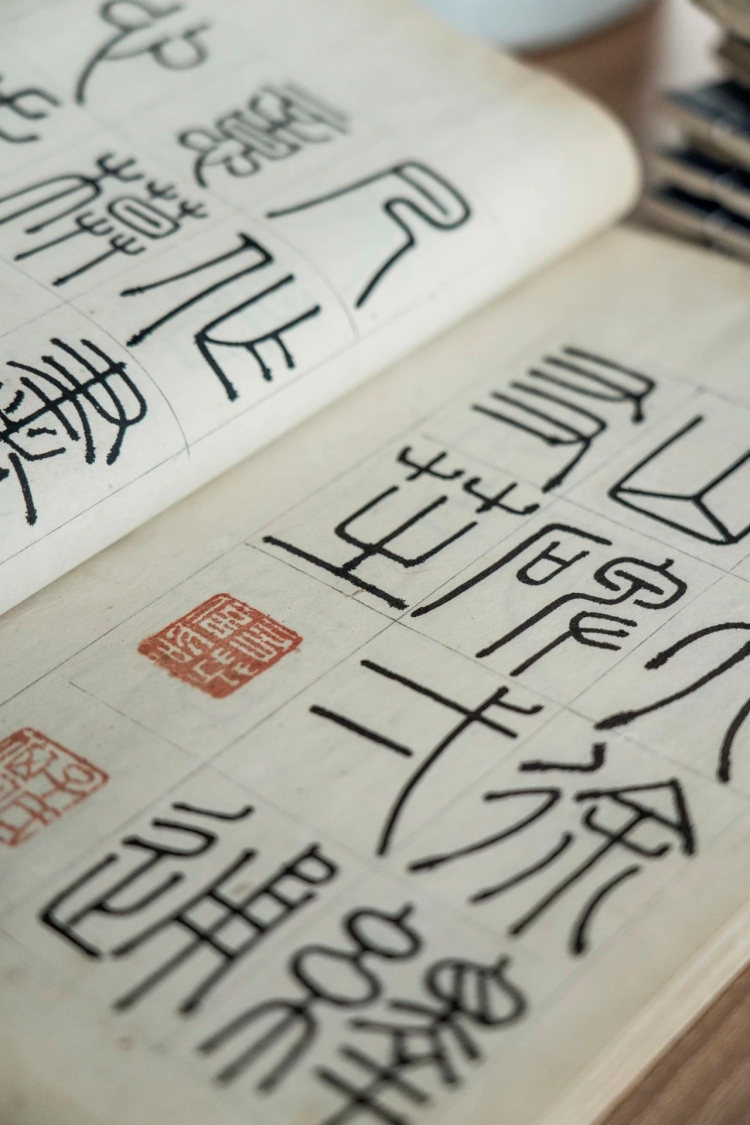

莫友芝进行传统学术研究时临摹的

碧落铸鼎原绎山三碑临本。

摄影 / 陈伟红 资料提供/舒奇峰

贵州大地,几百年文脉相传,不仅仅是汉族移民及后代,明清两代,贵州少数民族子弟通过科考在全省“六千举人七百进士”中也不乏其人。

例如,申祐(思南府仡佬族)为贵州明代进士第三人,在后来著名的土木堡之变中代帝殉难;莫与俦是贵州布依族著名的“莫氏三杰”中的父亲,他与两个儿子莫友芝、莫庭芝都是晚清布依族著名学者,其中莫友芝与郑珍历时三载共同撰修的《遵义府志》四十八卷,被梁启超誉为“天下府志第一”;李渭是土家族人,明代著名理学家,黔中王门的代表人物,晚年在思南府设“中和书院”讲学;田秋,土家族人,开发贵州教育之先贤,明初,贵州虽建立行省,但未独立开科取士,参考必须远赴云南,考生甚苦,田秋向朝廷呈《开设贤科以宏文教疏》,得到朝廷批准,于嘉靖十六年(1637)贵州首次开科;后来还有七名在京的黔东南籍的苗族和侗族举人,在康有为梁启超发起的“公车上书”中签名力求变法图强……

遵义黎庶昌故居,黎庶昌为沙滩文化代表人物之一。摄影/陈伟红

明清两代派驻贵州的各级官员,设学官、建文庙、办官学、创书院,大力提倡儒学,培养人才,还有一些科举出身的贵州人,以及大批来自中原的人,在明代贵州,捐资办学渐成风尚,他们是贵州高原的文教“拓荒牛”,春风化雨润物无声,这片高原后来有“六千举人七百进士”的傲人成绩,其中还诞生了一个武状元与两个文状元,成为当时名副其实的“高考大省”。

安顺文庙为明洪武年间“移风易俗”所设,

记录了贵州的文教发展。

摄影 / 吴学文

正如那屹立在贵阳南明河上的甲秀楼一样,几百年来在此风云际会的人们都不会忘记,这400多年的名楼不是凭空建在了流水之上,而是因为河中心有一块形似鳌状的天然巨石,正是有这鳌矶石做楼基,才奠定了甲秀楼科甲挺秀的文化地标的地位,这就是贵州文化的最生动注脚——生在这山地之间,有人甘做鳌矶石,托举起了文脉不断的多彩山地文化。

建在南明河鳌矶石上的甲秀楼。摄影 / 吴学文

600多年前的西南“奇兵”

贵州山地的刚猛底色

如果说以王阳明为代表的儒家学者和一代代士人学子是贵州山水人文意境的源泉,那屯堡文化则给贵州的山水加注了刚猛尚武的底色。

屯堡村落代表之一鲍家屯全景。摄影 / 陈伟红

600多年前,朱重八把自己的名字改成朱元璋(谐音梗“诛元璋”,意为“诛灭元朝的一把利器”),用天才般的战略智慧与强有力的军事组织战斗能力建立了明朝,“宜将剩勇追穷寇”,明洪武十四年(1381),他派傅友德、蓝玉与沐英率军30万平定云南,稳定帝国的西南大后方,为了控扼云南经略西南,朱元璋决定将战略重点放在贵州,他调北征南,在当时的贵州境内驻军20余万,推行卫所制度,上设贵州都指挥使司统辖。20万余大军还有几十万随军而来的中原移民,屯田开荒,在贵州落地生根,守住了中国的大西南,也改变了贵州的历史。

当年大明屯田军民的后裔,在语言、服饰、建筑、节日文化和习俗上都与周边民族(包括汉族)迥然不同,形成了如今贵州的一种独特文化——屯堡文化。

鲍家屯建于洪武二年(1369),

是安顺最早一批建立起来的屯堡村落。

摄影 / 陈伟红

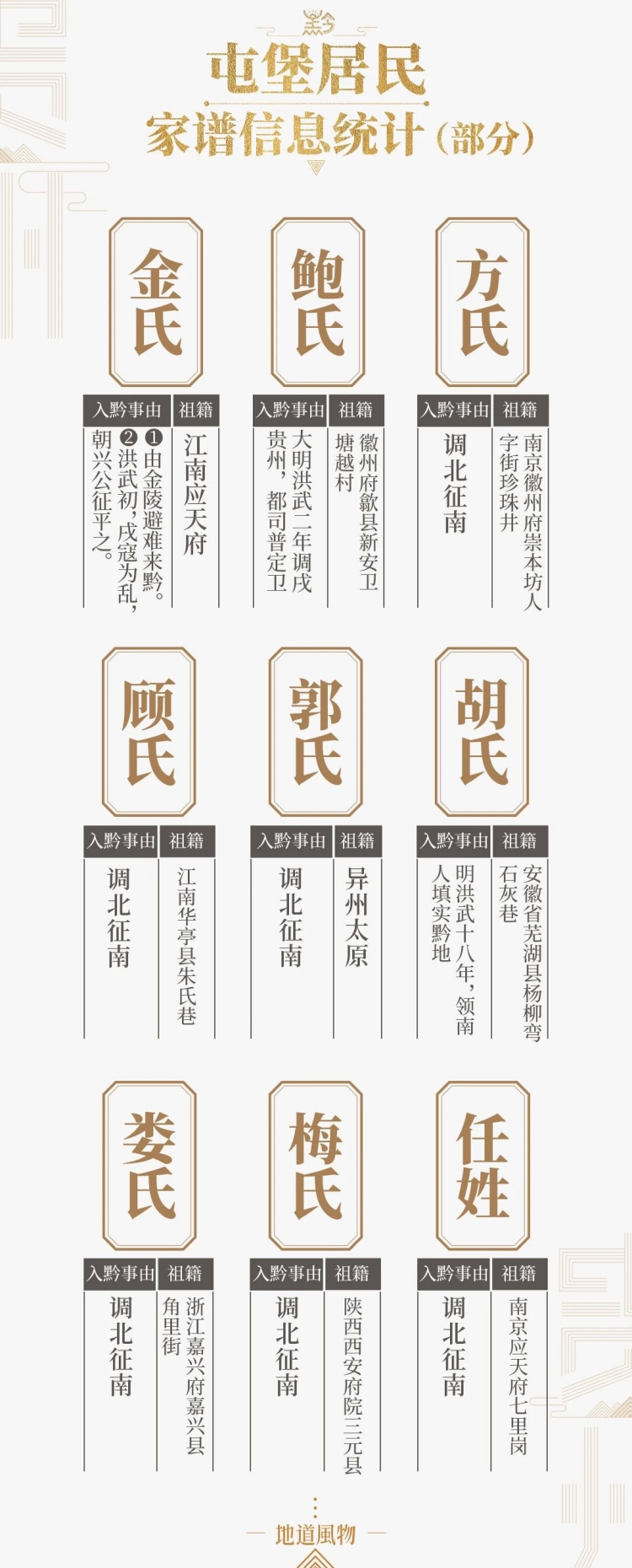

在安顺地区各大屯堡家族编修至今的家谱,正是这段家国记忆的载体之一。贵州省屯堡文化研究中心专家吴羽老师曾经对安顺西秀和平坝的30本家谱做过深入研究,其中不但包括当年“调北征南”的所谓“十八指挥”家谱,而且还包括影响极大的征南大将军傅友德、征南先锋顾成、屯堡人普遍信仰的汪公后裔以及号称“屯堡第一屯——鲍家屯”的鲍氏、被誉为 “东门外首富”的金氏、天龙陈氏、梅氏等家族编修的屯堡人家谱。

鲍氏家谱。摄影 / 陈伟红

30份家谱均明确记载屯堡人的本源地主要是中原或江南,且集中于南京或徽州等地,几乎所有的屯堡家谱均显示其入黔事由与国家相关,记录了屯堡人在历史上的政治使命,30份家谱中有25份记载着正是因为明王朝“调北征南”的政治、军事举措而使得屯堡人进入贵州。

屯堡文化家谱统计示意图。制图/九阳

屯堡人和屯堡文化既是探究明代历史文化的密码本,也是贵州历史发展的生动见证。为明代贵州建省做出重大贡献的顾成,是安顺九溪村顾姓村民的“入黔始祖”,村民在此生息600年,守护着顾成在村里的衣冠大冢。

在目前安顺的300多个屯堡古村落中,九溪村是屯堡人口第一的大型村落。在这里,身穿当年凤阳汉装的屯堡妇女穿梭在古朴街巷中,你偶尔会在街角的村超市看见她们自然出入,与人们热情地点头招呼,给人一种时空穿越之感。

穿着独特服装的屯堡人。摄影 / 陈伟红

在顾姓村民的带领下,我们走到顾成的衣冠冢前,听他们讲述先人的故事——顾成,朱元璋帐前亲兵,据说其孔武有力,作战骁勇,有一次跟随朱元璋渡河,渡船被搁浅在沙滩上,顾成竟背船而行。明洪武八年(1375),顾成被调守贵州,后又作为先锋,跟随征南将军傅友德征讨云南,首战就攻克了普定(今贵州安顺,至今安顺仍有顾府街,为当年指挥使顾成府邸所在)。顾成陆续在贵州境内作战,被升为贵州都指挥同知,朱棣称帝后,封顾成为镇远候,命他仍然镇守贵州。

九溪村顾成衣冠冢。摄影 / 吴学文

对于贵州建省,顾成做出了重要贡献——明永乐九年(1411),两大田氏土司因争夺朱砂矿爆发了战争,当时已经81岁的老将顾成受命率5万大军平二田内乱,明政府顺势对思南和思州两宣慰司实行“改土归流”,永乐十一年(1413)改设思南、铜仁、乌罗、思州、镇远、石阡、黎平、新化“明初八府”,地跨黔东北和黔东南两大地域,并以此八府为基础,外加贵州宣慰司及安顺、镇宁、永宁三州将贵州列为明代十三布政使司之一,至此,贵州作为中国的第十三个行省正式登上历史舞台。

镇远为明初贵州“八府”之一,图为镇远古城建筑。摄影 / 吴学文

据《炉山顾氏族谱》载,顾氏移民宗族后来发生分衍,有一支进入黔东南地区——如今,在贵州凯里的开怀乡,能够看到明代贵州指挥千户、广威将军顾良相的坟墓,据坟前碑记记载,顾良相是顾成的六世孙,“……四百余年来,我顾氏家族……虽分苗汉,实为一体,民族融合自公始也……”汉、苗两支,共同发展,共奉同一个祖先,这个几百年家族的历史发展本身就是一部民族融合的生动事例。

屯堡地戏是屯堡文化的重要符号,图为屯堡地戏面具制作。摄影 / 吴学文

在另一个重要的屯堡村落——鲍家屯,则显示出了屯堡村落中更独特的一面。这是贵州最早一批建立的屯堡——明洪武二年(1369),早在朱元璋派大军征云南之前,就已经早早将一些军队楔入黔中腹地——振威将军鲍福宝奉命率部向西南纵深挺进,进入当时尚属元朝政权普定府管辖的地域。并选择一处名为杨柳湾的地方建立了鲍家屯。

鲍家屯有自己的中轴线,村落坐北朝南,沿中轴线依次排列为:屯门(南向)、瓮城、汪公殿、大佛殿、关圣殿、演武场、鲍氏宗祠。

鲍家屯的中轴线布局。摄影 / 陈伟红

中轴线上“惟列府寺”,而中轴线两侧是鳞次栉比的民居和曲折的街巷。这样的构建在宫城或者重要城镇中可见,但是在村落构建极少见,一个小小的村落,既要面对当时严峻的战争形势,建立起内外部的军事防御体系,还要为后世子孙构建一个生息繁衍的世俗与精神的生活聚落,“家”与“国”全在屯堡中了。

鲍家屯世代传习的鲍家拳。摄影 / 陈伟红

与其他屯堡不同的是,鲍家屯居然有徽州古村落里常见的“水口园林”——这源于鲍氏先祖来自安徽皖南歙县棠樾并富有建设水利的经验,鲍家屯的古水利工程,尤其是水仓坝的“鱼嘴分流”河道,像四川成都的都江堰一样,至今仍在造福子孙。

鲍家屯“鱼嘴分流”式水利工程。摄影 / 陈伟红

贵州与江南,相隔几千里,就这样,通过某种历史的联姻,在高原上,成就了新的多彩。

长征中的红军,为什么一定要到贵州来?

贵州,总能出现在中国历史的关键处,对于中国革命来说,贵州无疑是最伟大的转折之地。那么,红军为什么会到贵州召开遵义会议?

通道会议:西入贵州“万万火急”

1934年,中央苏区第五次反“围剿”失败后,中央红军被迫进行战略转移,最初目标是去湘西与红二、红六军团会合,在那里建立新的革命根据地。在突破第四道封锁线,渡过湘江后,中央红军和中央机关人员蒙受重大损失,从长征出发时的8.6万人锐减至3万多人,蒋介石已经察觉了中央红军北上湘西与红二、红六军团会合的意图,如果中央红军继续按原计划北上湘西,势必落入强敌的虎口之中,有全面覆灭的危险。

“红飘带”(长征文化数字展示)里的“爬雪山”展演。摄影 / 吴学文

在生死存亡的紧要关头,中共中央负责人于1934年12月12日,在湖南省通道县老县城召开了一次临时的紧急会议(史称“通道会议”),长征以来第一次有在会议上发言机会的毛泽东,在分析敌我军事态势后,提出了放弃北上湘西与红二、红六军团会合的原定方针,改向敌人力量比较薄弱的贵州进军的主张。

“红飘带”(长征文化数字展示)的长征历程展演。摄影 / 吴学文

与会多数同志赞成和支持毛泽东提出的转向的方针。博古也不得不在口头上表示同意向贵州进军。最后形成了西入贵州的决定。这是从第五次反“围剿”开始以来,毛泽东第一次在讨论军事问题的会议上有了发言权,也是“三人团”第一次接受了毛泽东正确的军事主张。

会后,19时半,以中革军委名义向各军团纵队首长发出了西入贵州“万万火急”的进军电报。历史,最终选择了贵州。

“红飘带”(长征文化数字展示)全景。摄影 / 吴学文

猴场会议:伟大转折的前夜

通道会议之后,红军进入了贵州,但关于红军前进的战略方向问题,在党内的争论一直没有停过,在遵义会议之前,中央政治局在贵州还接连召开了两次重要的会议,一次是黎平会议,另一次是猴场会议。

猴场会议被称为“伟大历史转折的前夜”。图 / 李贵云

在今天的黔东南苗族侗族自治州的黎平县城的二郎坡,有一座晚清修建的民居建筑,两端有高大的封火墙,房屋面宽五间,当年这里是胡荣顺商号,1934年的黎平会议就是在这里召开的;而在今天贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县猴场镇西1公里的猴场村,有一座四合院,俗称“一颗印”,这里是1934年底至1935年初召开猴场会议的会址——这两处贵州的院落,都见证了红军在长征路上的历史性时刻,见证了真理越辩越明的过程。

关于北上还是西进,黎平会议终于给出了明确的结论——与会多数同志接受了毛泽东同志“向黔西北进军”的正确主张,通过了《中央政治局关于战略方针之决定》,确定了向贵州转兵的战略决策。

黎平会议旧址。摄影 / 陆宇堃

而猴场会议被周恩来称为“伟大历史转折的前夜”,会议通过激烈的争论,彻底否定博古和李德回头东进与红二、红六军团会合的错误主张,重申了黎平会议做出的关于渡过乌江向黔北发展以建立新的根据地的战略部署不变,实际上取消了李德对中央红军的指挥权。会议做出了《关于渡江后新的行动方针的决定》,为遵义会议的胜利召开奠定了思想和组织基础。

“红飘带”(长征文化数字展示)的长征历程展演。摄影 / 吴学文

贵州,是红军长征时活动时间最长、活动范围最广的省份。中央红军开始长征后于1934年12月转战贵州,红六军团,中央红军,红二、红六军团先后长征经过贵州时间跨度两年多,途经9个市(州),60多个县(市、区)。

贵州,看似是绝路,其实也有无数条通路。只是,它只为最勇敢的人显现。这里“连峰际天兮,飞鸟不通”“倒海翻江卷巨澜”,但是红军也只是“乌蒙磅礴走泥丸”“万马战犹酣”,即便是“雄关漫道”,也可以“从头越”,所以,在丹霞红遍的赤水两岸、在溪深几曲的乌江峡谷,在苍山如海的大娄山脉,红色史诗与亿万年的雄奇山水融为一体,一杯美酒、一段古歌也因为英雄的传奇而增色。

“黄金水道”赤水河,赤水市丙安镇,当年是“四渡赤水”战场。摄影 / 付树湘

在贵州镇宁,红军与当地布依族首领陆瑞光签订《反蒋协定》,这是红军与少数民族签订的第一个政治盟约,史称弄染结盟;1934年5月,红三军进入黔东地区,通过发布《中华苏维埃共和国湘鄂川黔革命委员会致贵州印江、德江、务川、沿河县神坛诸同志书》,争取到了当地的农民武装组织即黔东“神兵”参加革命,并使其配合红军英勇作战,并最终将“神兵”组织发展成为黔东纵队;

制图/九阳

红军在黔东特区通过《关于苗族问题的决议》,在逼近黔东南时发布《关于对苗傜(瑶)民的口号》,以及红军总部在进驻剑河县城发出《关于注意与苗民关系,加强纪律检查的指示》等文件,条款从实际出发,朴素而真挚,如“民族平等”“苗民的一切事情由苗人自己解决”“消除一切苛捐杂税”“山田牛少,居民视牛如命,绝不应杀牛。土豪牛要发给群众,严厉处罚乱杀牛者”。

这些文件和决议调动了各族人民的革命积极性,充实和丰富了党的早期民族政策内容,团结一切可以团结的力量,让红色,成为多彩贵州最重要和最鲜亮的色彩之一。

娄山关,苍山如海。摄影 / 令狐昌敏

贵州文化的多元与丰富,是被山地深刻塑造的。

山地,是屏障,也是摇篮。

人们在各自的生存空间里,因地制宜、就地取材,无论是房屋、建筑、文字、语言、饮食还是文学、艺术,都创造了大山里的奇迹;

镇远古城,藏在贵州大山的多元文化融合之地。摄影 / 吴学文

当大山被现代路桥打通连接后,山地则成为文化奇观的载体,这是一片被长期忽视的文化高原,世人看见的,也不过是多彩的一个剖面,更多的文化密码,还等待更多的挖掘和解锁。

策划 | 火花范

文 | 火花范

文字编辑 | 火花范、后果

图片编辑 | TAO

制图 | 九阳、东子

首图 | 吴学文

封图 | 陈伟红、吴学文

📖

审稿专家

顾久 贵州省人大常委会原副主任 贵州省文史馆原馆长、《贵州文库》总纂

范同寿 贵州省社会科学院历史研究所原所长 贵州省地方志办公室原主任

张明 贵州大学历史与民族文化学院副教授 贵州大学“阳明学研究中心”主任

厐思纯 贵州省文史馆馆员,人物史专家 著有《六千举人七百进士》

📖

主要参考资料

《中国地域文化通览·贵州卷》中华书局 顾久主编

《贵州红色文化概览》 中共贵州省党委研究室编

《贵州世居民族迁徙史》 贵州人民出版社 李平凡 颜勇 主编

《中国布依族》宁夏人民出版社 杨宏峰 主编

《贵州省志·民族志》 贵州民族出版社贵州省地方志编纂委员会 编

《务川仡佬族》 贵州民族出版社务川仡佬族苗族自治县民族事务局 编

《贵州彝族传统文化调查研究》 贵州教育出版社 李平凡 马昌达 著

《大明屯堡第一屯鲍家屯》 巴蜀书社 杨友维 鲍中行 唐明英 丁武光 著

《中国地域文化大系·贵州文化》 内蒙古教育出版社 史继忠等著

《贵州土家族百科全书》 贵州出版集团贵州民族出版社贵州省土家学研究会 编

《明清六百年入黔官员》 贵州人民出版社 庞思纯著

※主要数据来源※

国家文物局官网

贵州省人民政府官网

贵州省交通运输厅官网

贵州省文化和旅游厅官网

贵州省统计局门户网站

贵州省人民政府-统计年鉴

中共贵州省委党史研究室官网

《贵州省“十四五”民族特色村寨保护与发展规划》

※特别感谢※

中共贵州省委员会宣传部

贵州省自然资源厅

贵州省交通运输厅

贵州省水利厅

中共遵义市委员会宣传部

中共毕节市委员会宣传部

中共黔西南州委员会宣传部

中共黔东南州委员会宣传部

中共汇川区委员会宣传部

中共七星关区委员会宣传部

贵州省摄影家协会

贵州省青年摄影家协会

贵州省文物考古研究所

贵州省博物馆

贵州省民族博物馆

本文系【地道风物】原创内容

未经账号授权,禁止随意转载

来源:中国国家地理 “地道风物”

一审:王胜军 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心办公室 经授权转载