今年的贵州,堪称是中国舞台上最闪耀的“显眼包”之一。

春天,人们蹦着“苗迪”唱着“大歌”,点亮台江“村BA”篮球赛;夏天,一场榕江“村超”全国美食足球友谊赛,联动八方风物;待到如今时节,贵阳又带着“爱乐之城”的新名号闪亮登场,文昌阁下街头音乐会,观山湖畔万人广场舞,一种种文化活动,点燃了秋冬之际的萧瑟。

左图:村BA,右图:村超。

贵州火热的当代文化代表。

左图摄影/孙超,右图摄影/张罗

不得不说,如今贵州人的热烈生活,真是文化气韵满满,而贵州人的文化本身,更是很有“精神”!

若是放眼贵州高原亿万年来的生态底蕴,以及贵州建省六百余年来的发展变迁,我们便会了解,让贵州如今拥有繁盛文化事象的动力源泉,正是贵州的两大人文精神——“天人合一”“知行合一”。

优越的自然生态

促生了贵州人“天人合一”的人文精神

让贵州人更加注重保护自然。

从上到下摄影/张晋铭、天祺TIANQI、罗杨

前者,是贵州人对自然的敬惜敬畏,造就了绿水青山的山地公园,也以恬和常乐的心态,编织出一处处令当代人惊叹向往的“诗与远方”。后者,是王阳明在贵州“龙场悟道”后,在贵阳讲学时提出的知名心学理念,更是贵州人求真务实,勇于进取,开拓至今的山地根骨。

阳明心学里“知行合一”的理念源起贵州,走向世界。

上图:福泉市的王阳明雕像,

王阳明曾途经平越卫(今福泉市);

左下:王阳明《先生训士四条》木刻;

右下:王阳明留下诗文的黄平飞云崖。

摄影/陈伟红,吴学文

二者的交融汇聚,正令这个山地大省的文化长河奔腾不绝,映照中国。

贵州,如何成为“向往的远方”?

何为“天人合一”?在贵州,你可以得到自上而下的一站式解答。在贵州,它是青山绿水的山地公园,是藏风聚气的山城与村寨,是万物有灵的传说神话,是日常习俗里与自然的一体共生,亦是衣食住行的每一个生活瞬间。

雷山县苗族同胞身着盛装,

载歌载舞欢庆苗年,

正是万物有灵理念在节庆习俗里的体现。

摄影/梁文

贵州,山水万物皆有灵

贵州,中国唯一的山地公园省,山川起伏,河网密布,气候湿润,让这里处处都是生命家园。据统计,有24547种生灵(截至2023年)在贵州生存繁衍。“生态秘境”梵净山、“孑遗生物庇护所”雷公山、“黑颈鹤家园”威宁草海……这一处处耳熟能详的秘境,每一处都可称是座“生态博物馆”。

上图:威宁草海黑颈鹤。摄影/杨亚雄

下图:梵净山国家级自然保护区内的黔金丝猴。摄影/何雄周

正是在如此生机勃发的自然环境里,贵州人有了万物有灵的理念。一块山间奇石,可以是村民长久祭拜的“石父石母”,一棵千年古树,是民族村寨敬仰的“风水树”。至于贵州最为知名的文化符号之一民族衣饰上,鸟兽鱼虫、林木花草等生灵共处共生的场景,也是随处可见。

榕江萨玛节,萨玛节是侗族最为盛大的节日之一。

是上古时期母系氏族社会的风俗遗存。

摄影/朱进

在创世神话这种中华民族重要的文化记忆里,贵州人的故事尤显生动与妙趣,和谐与团结。

侗族史诗《侗族远祖歌》里,讲述了姜良与姜妹两兄妹在大葫芦上避难大洪水,其后代中诞生了侗族、苗族、瑶族、汉族四个民族的故事;彝族神话里有“天地生人,人美天地”的思考;仡佬族地区则流传着“天椭圆,像锅盖,地溜圆,像磨盖”的开天辟地故事,让宏大史诗照进日常生活。

侗族大歌记录了侗族人的日常生活和精神世界。

摄影/何雄周

而苗族古歌里的“蝴蝶妈妈”,既有庄周笔下万物同一的浪漫,亦有世界大同的广阔理想:一棵被锯倒的枫树化作万物(就连锯子都变成了鱼),蝴蝶由一段树木中飞出,与水泡结了婚,生下十二个蛋,并邀请神鸟来孵蛋。蛋中出来的种种生灵里便有人类。在这样的故事里,人类,真真切切与山川树木,鸟兽虫鱼,成为血肉相连的一家人。

苗绣上的蝴蝶妈妈、鸟、鱼等纹样,

象征着不同生物的平和共处。

摄影/秦刚

如是种种神话传说,正折射出了贵州人万物有灵的精神世界。当如此精神世界映照到现实生活,便化作对自然环境的敬惜爱护。

丹寨送陇村是“苗族百鸟衣之乡”。

百鸟纹饰象征着人们对家园的情感。

摄影/黄震

贵州人,像爱护眼睛一样守护“绿色家园”

贵州有125.8万座山头,山川纵横,天然让贵州形成诸多“十里不同风”的中小型社会群体。在交通不便的漫长远古时期,这样的小共同体只有秉持着敬惜自然的理念,才会长远生存。如今,尽管时代变化已然令贵州化作西南通衢,但悠远岁月里与自然共生的习俗却依然沿承,成为了尤为可贵的精神财富。

贵定腊利梯田。

摄影/徐俊

譬如说,贵州人对树木的爱护,正是天人合一精神的体现。

森林,可以说是山地公园省的代表名片。放眼贵州“西高东低,三层阶梯”的地理格局,“第一级台阶”上,有山峦壮丽,草原苍茫,也有风姿凛然的针叶林;待到了“第二级台阶”“第三级台阶”,四方林野则呈现出更为多元的样貌。

梵净山脚下的万顷林海。

摄影/杨舰

从黔北赤水河流域的世界级桫椤林,到黔东梵净山脚下的茫茫绿野,从黔南荔波石灰岩上的“生命奇迹”喀斯特森林,到黔东南苗岭腹地遮天蔽日的重重杉木。贵州全省森林覆盖率达62.81%(截至2023年),堪称是“绿野仙踪”。

赤水丹霞佛光岩,周围绿意盎然。

摄影/李珩

尽管贵州各地的树木风姿千变,但贵州人爱护树木的态度始终如一,还展现出生生不息的哲学意味。

在黔东南最为原生态的村落之一从江县的岜沙苗寨,就流传着为新生人口种树的习俗。当婴儿出生时,人们就会种一棵与婴儿同名的树伴其生长;此人去世时,则用此树制成棺木相葬,并在砍树处再种上一棵树。这,何尝不是一种“天地与我并生,而万物与我为一”的境界?

岜沙苗寨,贵州著名的原生态村落之一。

摄影/龙杰

如此敬惜自然的理念,体现在贵州人生活的方方面面。用杉木修一栋吊脚楼,也要做到主干做栋梁,枝叶为飞檐,力求物尽其用,敬惜资源;苗族“议榔词”,侗族“侗款”这样的传统乡规民约里,也要将保护树木生态作为头等大事;乃至日常传唱的山乡歌谣,都可以看到如是的精神痕迹。

贵州人对自然的爱护体现在方方面面。

制图/鱼一条

正是如此一点一滴对生态的爱护,才积土成岩,筑造出今日作为生态文明新高地的贵州。除全国排行前列的森林覆盖率外,贵州自然保护地面积达到229.26万公顷(截至2023年),占省域面积的13.01%;纵看贵州省域,有中国首个“国家森林城市”贵阳;有护蓄梵净山水源一如“桃花源”的铜仁,有正在进行一众碳汇交易试点的黔东南州……一座座生态之城,正在以天人合一的视野,探索人类的绿色未来。

接地气的贵州人,天人合一也是生活

如今,有众多游客怀着对青山绿水的向往走进贵州,但当他们真正走进了贵州人的生活,便会发现,贵州人的天人合一,不仅是对自然的保护,还是一种知足常乐,从容淡然的生活态度。

文昌阁下的路边音乐会。

摄影/陈伟红

就说如今让贵阳化身“爱乐之城”的街头音乐会,其实本来只是今年夏天几个年轻人在街头弹吉他敲鼓的自娱自乐。但是,在仿佛“一年四季都在过节”的贵州人看来,独乐乐并不如众乐乐。

文昌阁脚下的路边音乐会,

往往会吸引来大量民众。

摄影/陈伟红

很快,“白天讲台上课,晚上舞台主持”的人民教师;以说唱方式提倡街头安全的民警;七旬八旬老当益壮的“摇滚老太”等各方民众纷纷参与,一场千人乃至万人的狂欢节,逐渐形成。其实,像是“村BA”“村超”的源起兴盛,也与这样接地气,爱热闹的生活精神息息相关。

花果园规模宏大的广场舞。

摄影/陈伟红

这种和悦自如的生活精神,在贵州的饮食文化里得到最为鲜明的呈现。毕竟,就连贵州美食最为鲜明的两抹底色——酸与辣,其实都是贵州人在多山多水,气候湿润的环境里,基于天地造化所编写出的风味密码。

酸与辣是贵州的两种代表风味。

左图:采摘辣椒;右图:接酸汤。

摄影/郑宇潇,宋德新

若你深入到贵州的百山百城,就会看到各方美食都流转着种种生活里的意趣与自在。在贵州西部的六盘水、西北部的毕节,可以看到街头穿着花围裙的猛男围着火炉吃“落锅”(烙锅);在黔中安顺穿街走巷,有数十种与中原食俗渊源颇深的风味小吃等你发现;等你到了黔东南去看村超,更能看到折耳根队vs螺蛳粉队,香酥鸭队大战烤鸭队等神奇场景。毕竟,今年的村超已然升级为了“全国美食足球友谊赛”……

味处处皆不同。

左图:在贵州西部、西北部流行的烙锅,

右图:在黔南流行的虾酸牛肉锅。

摄影/吴学文,陈伟红

而一道曾经风靡全国的“地摊火锅”,则是贵州大街小巷随处可见的美食。它的形式很简单,无非就是“麻辣”“清水”等寻常口味,食材自助,青菜免费。但它的内容却很复杂,每种食材都有贵州的山地风姿,调味蘸水里,则有一个西南风味宇宙,正藏着贵州人应时而动,因地制宜的生活见地。

地摊火锅品类丰富:

左图为豆豉火锅,

右图为酸汤鱼火锅。

摄影/陈伟红

顺应自然,守和抱一,这是贵州独到的环境与生活。而每逢历史大潮风起云涌时,贵州人则展现出另一种样貌,以“知行合一”的精进推动贵州发展。论及“知行合一”,便要从五百多年前那位在贵州“龙场悟道”的大儒王阳明说起。

知行合一,如何成就五百年来的“贵州时刻”?

明正德四年(1509),“龙场悟道”之后的王阳明,应时任贵州“省教委主任”(提学副使)席书的邀请,来到省城贵阳的文明书院讲学。公务之余,席书经常来到书院与王阳明讨论身心之学到深夜,更有二百余名学生“环而观听”。就是在这样的热烈氛围里,王阳明提出了阳明心学最为人所知的理念——“知行合一”。

中国阳明文化园。

摄影/吴学文

这是“中国思想史上最有名、而且最有价值的口号”(梁启超语),标志着阳明心学的思想大旗最先树立在贵州高原之上。

什么是“知行合一”?在贵州发展的历史进程里,无论是立足贵州本土,志在走出大山的贵州人,还是来到贵州,建设贵州的八方来客,都以自己的选择给出了不同的答案。

黄平飞云崖月潭寺,王阳明入黔时

在此留下“天下之山,萃于云贵”的名句。

摄影/吴学文

但无论如何,它既在于良知与善行的合一,又在于“事上磨练”的求真务实。而这种精神,历来在贵州地域生发不息。

早在两千多年前的汉代,贵州就有为求开拓文教、不远万里去中原求学的“汉三贤”;在唐代,有抉目明志,发起修建四川乐山大佛的海通禅师;南宋时有身怀保家卫国之志,修建重庆钓鱼城阻挡蒙古大军的冉氏兄弟,已然与王阳明“知行合一”四字遥相呼应。

贵阳扶风山尹道真祠。

尹珍,字道真,为开拓贵州文教的“汉三贤”之一。

摄影/陈伟红

从贵州人到天下人

“知行合一”拓黔山

王阳明在贵州始论的“知行合一”理念,最先影响的便是“黔中王门”的本土弟子们。这些弟子,或在贵州身体力行开拓贵州文教,或在走出大山后,推动了中国的文教发展。其后学弟子代表人物,莫过于被晚清“西南巨儒”莫友芝誉为“为贵州开省以来人物冠”的王阳明再传弟子孙应鳌。

《传习录》,是王阳明门人弟子整理的老师语录。

贵州是《传习录》最早的刊刻地之一。摄影/陈伟红

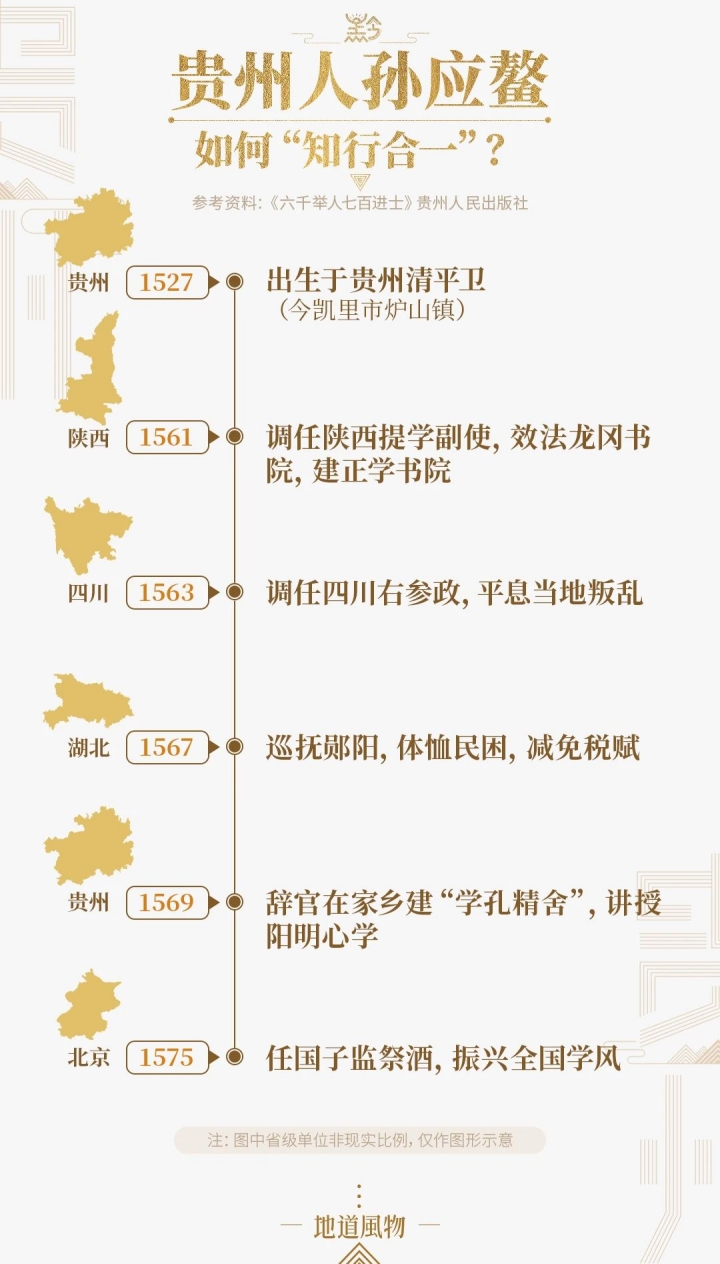

论学问,孙应鳌结合“天人合一”与“知行合一”,提出了“我与天地万物一体”的命题,和当时著名思想家李贽、徐渭等人一同推动着晚明文风的巨变。论事功,作为一名官至“教育部部长兼社科院院长”(国子监祭酒兼经筵讲官)的“理学名臣”,孙应鳌将拓展文教作为持续终生的知与行。如此黔中王门弟子,正是最初贯彻王阳明所论“知行合一”理念的代表。

贵州人孙应鳌“知行合一”的生平事迹。

制图/鱼一条

不同时期来到贵州的天下人,还为“知行合一”打下更为深远的脚注。清嘉庆年间,鲍家屯有位诗人叫鲍开元,思及当年先祖自安徽棠樾随“调北征南”大潮屯堡贵州,开拓土地的历史,题诗道“不是金陵归路远,由来乐土属南黔”,正是天下人化他乡为故乡建设贵州的缩影。

要说对文化、交通、经济等领域的综合开拓,莫过于明清两代的诸多入黔官员。他们不但开拓文教,致力推动贵州发展,还广泛拓展、传播其文化。譬如,贵阳人文地标甲秀楼,在历史上曾多次重建。若你去追溯这一代名楼的建设史,便会发现背后就是入黔官员知行合一建设贵州的故事。

甲秀楼的建楼史,

也藏着贵州文教发展的历程。

摄影/吴学文

贵阳甲秀楼,起初是王阳明第二代弟子、“贵阳名士”马廷锡修建的“栖云亭”,马廷锡在此讲学三十余年。明万历二十六年(1598),贵州巡抚江东之以“科甲挺秀”的美好寓意在原址修建甲秀楼,后因“播州之乱”一度停工。直到新任巡抚郭子章协助平定播州之乱后,才接力江东之,继续修建甲秀楼,之后,郭子章还续修九孔石桥一座,贯通南北两岸,取名“江公堤”,以此纪念其治黔之功。

甲秀楼多次重修,留下了丰富的文化元素。

左图:甲秀楼的槛联,右图:栏杆上的石狮子。

摄影/陈伟红

建楼之外,郭子章的成就还在于治理政务,奖掖士人。明万历三十七年(1609),郭子章离开贵州。黔中百姓为其建生祠七所,水西安氏亦建祠,以表敬意。清代时也有一位贵州巡抚田雯,他不仅重修甲秀楼,而且重修“阳明书院”等各式学堂,还解决了平溪(今玉屏县)、清浪(今镇远县清溪区)两卫的学子不得不去湖广行省“异地高考”的难题,被当时士人广为传颂。

王阳明曾“龙冈讲学”之地,

今称“龙岗书院”。

摄影/陆宇堃

众多入黔官员的求真务实,还以实地见闻,破除了贵州是西南一隅“蛮荒之地”的偏见,带来了一个真实多彩,积极进取的全新贵州。

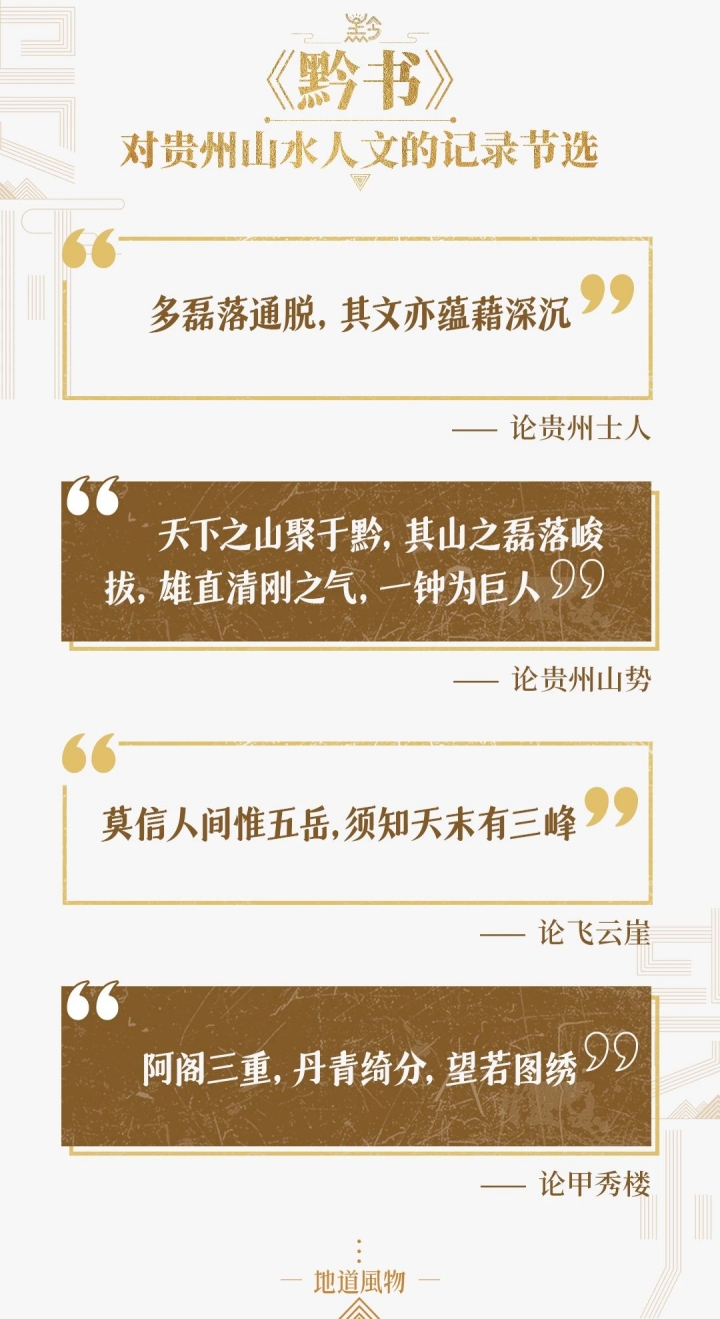

郭子章治黔十年,将其所见所感整理为60卷《黔记》,规模宏大,体例齐全,成为后世研究贵州明代人文发展的重要资料。田雯在贵州任职三年有余,足迹遍及各府、州、县,写成一部《黔书》,被时任贵州乡试主考官的清代大儒徐嘉炎誉为:“使人之视黔以为名邦,以为乐土,慕而安之,美而赋之”。

《黔书》广泛记录了贵州的人文风物,社会百态。

制图/鱼一条

此后,还有请朝廷在滇黔大道上广设驿站的赵廷臣;上《请设学校疏》,强调“民苗杂处,非弦诵诗书,无以化犷悍之心”,令官学兴建深入到少数民族地区的王彦;刊印经史文集,提倡修纂府志的贺长龄……诸多有所作为的入黔官员,实地求知,躬身行实,成为贵州绵延不绝文脉上的一块块里程丰碑。

百年未有大变局

“知行合一”向世界

近代以来,贵州作为西南枢要,在中国舞台上的地位愈发突出。在这百年未有大变局之下,贵州各地都面临着新旧文化交织更替的局面。

郑珍与莫友芝进行学术研究时

临摹的古代碑刻。

资料提供/舒奇峰

譬如,黔北的“文化高地”遵义,就迎来了前有郑珍、莫友芝等人研习经文,后有黎庶昌等人“开眼看世界”的学术接力。放眼此时的贵州各地,诸多有识之士挺身而出,经世致用,承担起文化革新的重任。

左图:沙滩文化园区;右图:黎庶昌故居旧址。

黎庶昌为遵义沙滩村走出的知名外交家、文化学者。

摄影/陈伟红

在贵阳,官员、学者、商人,纷纷投入到开拓文教的大潮。当年贵州织金人丁宝桢改革四川盐政时,有位叫华联辉的商人因川盐运销而崛起,成为黔中巨富。然而,他的儿子华之鸿在继承家业时,却做出了一个选择——“不如利用盐业所积资金,创办书局……发展贵州之功业与文化”。

贵州人丁宝桢对贵州文教的发展颇为关切,

多次捐资支持建学。

图为织金丁公祠。

摄影/吴学文

于是,华之鸿前后耗银20万两,历时11年创办了后来成为民国时期全国七大书局之一的文通书局。有意思的是,这所书局所刊印的第一本铅印书是“西南巨儒“郑珍编纂的《播雅》,第一部石印书籍则是一本英文教科书。这,正是当时贵州人格局广纳中西的缩影。

文通书局编辑部的手稿资料。

资料提供/舒奇峰

而在贵州西南,还有一处当时逐渐兴起的文化重地——兴义,更是当时贵州各界人士身体力行,开拓新学的代表。

清嘉庆三年(1798)兴义县被设立,这里位处滇黔桂三省之交,作为商贸通衢,日渐兴盛。时至道光二十一年(1841),张之洞的父亲张锳任兴义知府,为拓新发展,他不但动员所属州、县的官绅捐银修建学宫、书院和义学,还亲临书院讲学。

兴义刘氏家族对兴义文教贡献甚多

图为兴义刘氏庄园。

摄影/陈庆全

兴义本地人士亦为本地文教兴盛而努力,光绪十五年(1889)兴义团练统领刘官礼重修乾隆年间就有的笔山书院,并诚邀大儒雷廷珍主持学务。在笔山书院任教的三年间,雷廷珍一改八股诗赋之学,而是率领众多学子修行时务。如是种种举措,让兴义人才连袂而起,为后来诸多士子在民国舞台上的风云登场奠定了坚实基础。

在这百年风云的舞台上,除了众多经世致用的建设者外,还有一群以“知行合一”的精神,呼应家国浪潮的先驱者。他们的先声,是“公车上书”里呼应维新并签名的95位贵州士子,是1912年初,在北京冒险刺杀袁世凯并因此牺牲的张先培、黄芝萌两名青年志士。

达德学校旧址,

这里走出了贵州近代教育史上多个“第一”。

摄影/陈伟红

他们的高潮,则在于踏破千山,共同与革命年代的激昂岁月共鸣的贵州壮士。有高呼“不惜惟我身先死,后继频频慰九泉”的邓恩铭;有以“万里赴戎机,关山度若飞”之名走出大山为家为国的王若飞;有以诗句寄望长征故事的侗族诗人杨和钧……将“知行合一”四字,刻画出热血风采。

荔波邓恩铭故居。

摄影/陈庆全

如今,从“知行合一”到“天人合一”,两种人文精神的影响蹇续不息,无论是建设自身家园,还是拓展一方天地,都帮助贵州人发现无限可能。

面对“九山半水半分田”地貌里极其珍贵的土地,贵州人因地制宜,并没有大规模栽植主粮作物,而是以百样风物涵养生态,在日拱一卒的不断精进之中,种出了全国种植规模第一的茶叶、辣椒、刺梨、火龙果……成为一个山地特色农业大省。

贵州的特色生态农业繁荣发展。

左图:抹茶茶园;右图:辣椒种植园。

摄影/吴学文,陈伟红

面对曾经“连峰际天兮,飞鸟不通”的山地困局,贵州人以2.8万座桥梁联结西南,沟通世界的同时,也不忘注重与自然同谐的理念。红枫湖大桥跨越生态重地红枫湖,修建时却“没有一块混凝土掉入红枫湖中”,以护佑生态的巧思精工获得桥梁建筑至高奖“古斯塔夫·林德撒尔”奖;

最近刚刚荣获2018-2023“中国最美桥梁”的平塘特大桥,则以黔南州的天地山河为画布,装点了诸多布依族、苗族的衣饰元素。三座世界级的混凝土高塔,宛如三位少女牵起裙摆在山川中踊跃,为贵州的腾飞之路“牵线搭桥”。

云雾中的平塘特大桥。

摄影/张晋铭

如是种种小到寻常的风物变迁,大到呼应时代浪潮的“超级工程”,你都可以看到贵州人心如雄狮出山,行则有序共生的从容与奋进。“知行合一”与“天人合一”,如同隐形的翅膀,正在托着贵州这处山地公园扶摇而起,万里飞腾。

策划 | 火花范

文 | 后果

图片编辑 | 陈金鱼

制图 | 九阳、鱼一条

首图 | 徐俊

封图 | 黄晓海(左图)

封图 | 王伟(右图)

📖

审稿专家

顾久

贵州省人大常委会原副主任

贵州省文史馆原馆长、《贵州文库》总纂

范同寿

贵州省社会科学院历史研究所原所长

贵州省地方志办公室原主任

张明

贵州大学历史与民族文化学院副教授

贵州大学“阳明学研究中心”主任

📖

主要参考资料

《中国地域文化通览·贵州卷》 顾久主编 中华书局

《天人合一知行合一贵州人文精神读本》 何光渝编著 贵州人民出版社

《谈贵州人文精神关于“天人合一、知行合一”的解读》 徐圻

《王阳明思想学说的历史意义与现代价值》 张新民

《王阳明与黔中王门书院讲学运动》 张明

《民国贵州风云人物》 厐思纯

《贵州六百年入黔官员》 厐思纯

《贵州黔东南地区少数民族护林规约考辩》 杨武松 潘弘

※主要数据来源※

国家文物局官网

贵州省人民政府官网

贵州省交通运输厅官网

贵州省文化和旅游厅官网

贵州省统计局门户网站

贵州省人民政府-统计年鉴

中共贵州省委党史研究室官网

《贵州省“十四五”民族特色村寨保护与发展规划》

※特别感谢※

中共贵州省委宣传部

贵州省自然资源厅

贵州省交通运输厅

贵州省水利厅

中共遵义市委宣传部

中共毕节市委宣传部

中共黔西南州委宣传部

中共黔东南州委宣传部

中共汇川区委宣传部

中共七星关区委宣传部

贵州省摄影家协会

贵州省青年摄影家协会

贵州省文物考古研究所

贵州省博物馆

贵州省民族博物馆

本文系【地道风物】原创内容

未经账号授权,禁止随意转载

来源:中国国家地理 “地道风物”

一审:王胜军 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心办公室 经授权转载