通儒学精神,识人间大道,

跟着郭齐勇教授读通四书。

基本信息

作者:郭齐勇

丛书名:中华经典

通识书号:978-7-101-16410-7

出版时间:2024年1月

定价:65.00元

开本:32开

装帧:裸脊空腔平装带护封

字数:180千

页码:354CIP

分类:B222.15

主题词:四书-研究

上架建议

传统文化/国学/素质教育/大众读物

编辑推荐

☆大家小书,容易入门。

四书是儒家重要的经典,也是中华文化的宝典。本书是对四书的通识性解读,为读者提供进入四书精神世界的阶梯。作者郭齐勇教授是国内著名的儒学研究者,著述宏富,本书是他多年来从事四书教学与普及的讲义结晶。虽然是小书,却浓缩了作者数十年来的研究心得,兼具可读性与学术底蕴。

☆由浅入深,循序渐进。

本书按照朱熹倡导的阅读步骤,先读《大学》,然后读《论语》《孟子》,最后读《中庸》。在导论中对四书的意义、缘由以及朱熹诠释的特点等有所述及,为读者提供相应的知识准备。然后对四书进行依次导读,紧扣原著原文。在字词梳理的基础上,将原文放在整体的思想脉络中加以解说,条理贯通,结构缜密。

☆图文互见,古色古香。

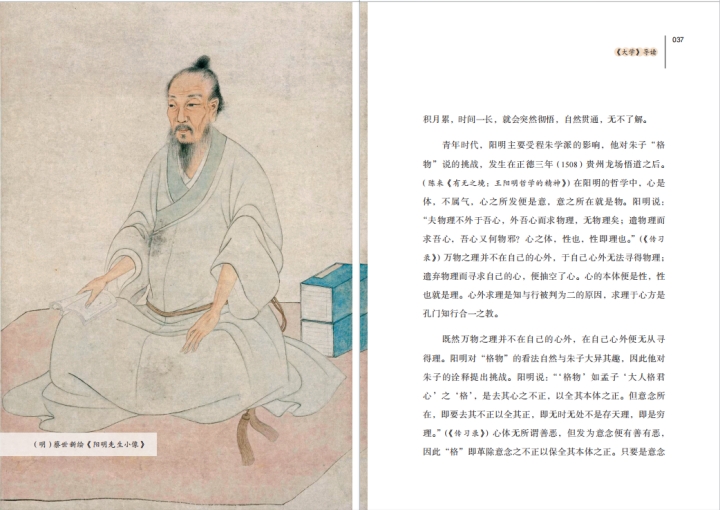

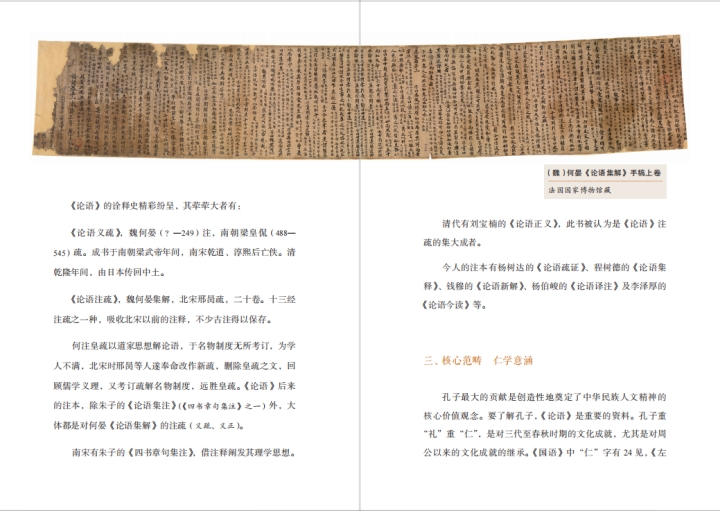

本书为全彩图文书,配有近四十幅精美插图,包括与《四书》相关的文献图、实物图、人物图、山水图等,帮助读者感受四书呈现的精神意境。除阅读图书外,读者还可以扫描封底二维码,观看作者的细致讲解。

内容简介

四书,指《大学》《中庸》《论语》《孟子》,是儒家重要的经典,也是中华文化的宝典,是中国人传统价值观的主要源泉。然而关于四书内容以及四书形成的缘由,为什么朱熹以后四书能享受如此尊荣,甚至于地位不亚于五经,这些问题非深入其中、精研有得者,不足以解答。郭齐勇先生是当代著名的儒学研究专家。本书是他多年来讲解和研究四书的结晶,为读者提供了一个了解四书的合适门径。

本书从“今天我们为何要读四书”讲起,阐述四书的意义、四书形成的缘由、朱熹诠释的特点以及四书的学问性质。正文按照朱熹倡导的阅读步骤,依次对《大学》《论语》《孟子》《中庸》进行导读。结语部分讨论了四书与“四书学”的沿革及其现代意义。读此一书,便可对四书的内容体系有完整而有机的认知,从而了解中国人的精神家底。

作者简介

郭齐勇,湖北武汉人,1947 年生,武汉大学哲学学院与国学院教授、博士生导师,湖北省文史研究馆馆员,贵阳孔学堂学术委员会主席。2006 年被评为国家级教学名师,2017 年被评为世界儒学研究杰出人物,2019 年被评为儒学大家。曾任武汉大学人文学院院长、哲学学院院长,国际中国哲学会(ISCP)会长、中国哲学史学会副会长、中华孔子学会副会长等。

著有《中国哲学史》、《中国哲学通史》(先秦卷)、《中国儒学之精神》、《儒学与现代化的新探讨》、《中国文化精神的特质》、《中国哲学的特色》、《传统文化的精华》、《中国人的智慧》、《中国思想的创造性转化》、《现当代新儒学思潮研究》、《熊十力哲学研究》等。

目 录

今天我们为何要读四书

第一章《大学》导读

一 大学之道 学以成人

二 内圣外王 三纲八目

三 诚意正心 修身为本

四 修己安人 治平天下

五 德本财末 以义为利

第二章《论语》导读

一 儒家、孔子及其弟子

二 《论语》及其诠释

三 核心范畴 仁学意涵

四 为政之道 德治思想五 公私观与正义论

六 君子人格与圣人境界

七 学习的文明:为己之学

八 教育方法

九 生命体验与成就人格

十 儒学的历史地位

第三章《孟子》导读

一 孟子其人其书

二 性善论

三 仁义内在

四 仁政与民贵君轻

五 人格修养

六 亲情伦理

七 历史影响

第四章《中庸》导读

一 “中庸”原意

二 孔子的中庸思想

三 子思与《中庸》

四 《中庸》要义

五 《中庸》的政治思想及其现代意义

六 “中庸”的思维方法论及其当代价值

结语:四书与“四书学”及其现代意义

后 记

精彩章节

第二章《论语》导读

三、核心范畴 仁学意涵

(四)人文主义的价值理想

子曰:“里仁为美。择不处仁,焉得知?”(《论语·里仁》)

里仁,里是居住,这里讲处于何处,里仁即处在仁的境界之中。择,选择。处(chǔ),处世之道。知,同“智”,明智,智慧。我们居住在哪里呢?居住在仁里面。老汉口有居仁门、居仁里。择,古人讲择业、择友、择邻。自我选择、追求生命的境界,不选择仁,哪能叫智慧的选择?

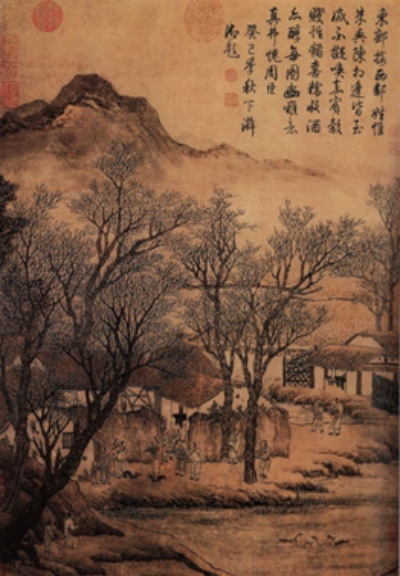

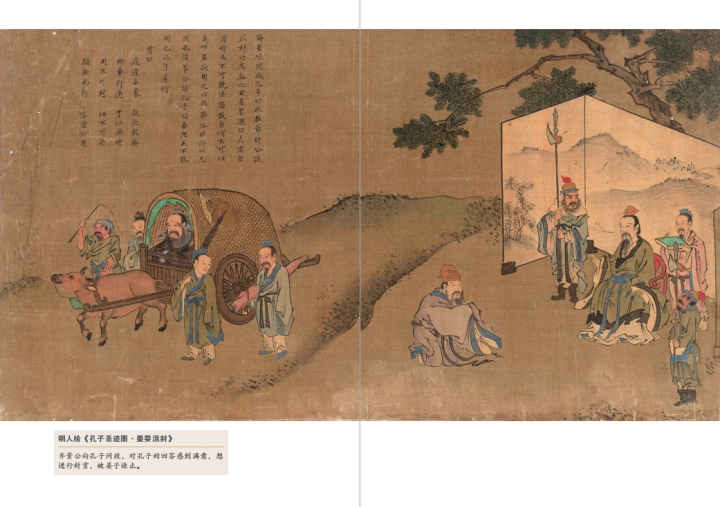

(明) 周臣绘《毛诗图立轴》

图中远山连绵,树木苍翠,茅屋数间,数人聚集,谈天说地,有孔子所说的“里仁”之风。

子曰:“不仁者不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,知者利仁。”(《论语·里仁》)

约,穷困。乐,安乐。安仁,认识到“仁”是人安身立命的根据,不管生活是艰难,抑或安乐,都以“仁”为人生的最高追求。利仁,认识到“仁”对于人生的长远而巨大的益处,由此将“仁”作为人生的目的。没有仁德的人,经不起困顿、贫贱的考验,也经不起安逸、富贵的考验。不仅逆境是考验,顺境也是考验。人的一生,会遇到无数坎坷,也会遇到安乐,这是锻炼自己心志、人格的机会。孟子所谓“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”,所谓“生于忧患,死于安乐”,都是这个意思。

子曰:“唯仁者能好人,能恶人。”(《论语·里仁》)

好(hào)人,喜爱应该喜爱的人。恶(wù)人,厌恶应该厌恶的人。仁者有一种直觉即当下的判断,有是非之心;仁者的好恶得乎其中(中道)。子曰:“苟志于仁矣,无恶也。”(《论语·里仁》)苟,如果,假如。志于仁,坚定行仁的志向且实践之。无恶(è),使邪念恶行不能产生。可见立志的重要性。

子曰:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”(《论语·里仁》)

道,正当的途径,合理的手段。处,接受。去,摆脱。此句是说,用不正当的手段摆脱贫贱,君子不会接受。后一“去”,意为离开,抛弃。恶(wū),怎么样。违,违背,离开。造次,仓促,匆忙。颠沛,流离失所。发大财,做大官,这是人人所盼望的;然而不用正当的手段去得到它,君子也不接受。君子在吃饭的时间也不会离开仁德,就是在仓促匆忙、颠沛流离的时候,都与仁德同在。人生存的价值就在于他能超越自然生命的欲求。

樊迟问知。子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。”问仁。曰:“仁者先难而后获,可谓仁矣。”(《论语·雍也》)

知,聪明。务民之义,使人民达到“义”的境界。远,疏远。仁,仁德。仁者先难而后获,有仁德的人勇于担当艰难困苦,且不计所获。

仁道的价值理想,尤其体现在道义与利欲发生冲突的时候。孔子不贬低人们的物质利益要求和食色欲望的满足,只是要求取之有道、节之以礼。他说:

君子喻于义,小人喻于利。(《论语·里仁》)

士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。(《论语·里仁》)

君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。(《论语·学而》)

“仁”有草根性。笔者做小孩的时候,常听家中老人讲“人要忠心,火要空心”“将心比心”“秤平斗满不亏人”等。笔者的双亲时时省吃俭用,顾念一大家人,唯独克扣自己,真诚地待人。家中并不富裕,但邻居有难或逃荒讨饭的来了,祖父母、父母亲都会解囊相助。

孔子提出的道义原则、仁爱忠恕原则,仁、义、礼、智、信等价值理想,是以“仁”为中心的。孔子仁学是中国人安身立命、中国文化可大可久的依据。这些价值理想通过他自己践仁的生命与生活显示了出来,成为千百年来中国知识分子的人格典型。这是“仁”的第四层含义。

(五)忧乐圆融与生命的意境

孔子有自己的终身之忧和终身之乐:“君子谋道不谋食”“忧道不忧贫”(《论语·卫灵公》)、“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也”(《论语·述而》)。他的快乐,是精神的愉悦。他赞扬颜渊穷居陋巷,箪食瓢饮,“人不堪其忧,回也不改其乐”(《论语·雍也》)。“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《论语·述而》)同时,孔子提倡追求人生修养的意境,游憩于礼、乐、射、御、书、数六艺之中。“兴于诗,立于礼,成于乐。”(《论语·泰伯》)

孔子又说:

知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。(《论语·雍也》)

乐,喜爱。此句是说,智者达于事理而周流无滞,有如水,故乐水;不滞一隅,无所迷惑,故快乐。仁者安于义理而厚重不迁,有如山,故乐山。内省不疚,无所忧伤,故高寿。

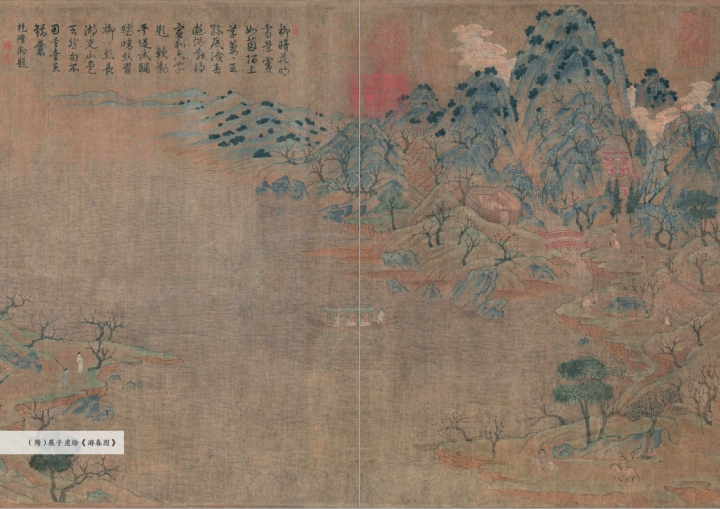

(隋)展子虔绘《游春图》局部

据《论语·先进》第二十六章,有一次孔子与几位弟子交谈,孔子说,如果有人愿意用你们,你们打算怎么办呢?刚强果敢的子路抢着说,自己愿去治理一个有一千辆兵车那样规模不大的诸侯国,如果它处在几个大国的夹缝中,外有强敌,内有灾荒,大约三年,我可以使该国生存下来,能让国民个个有勇气且懂方略。孔子听后,微微一笑,又问多才多艺的冉求,你有什么打算呢?冉求说,若有一个方圆六七十里或五六十里的小国请我去治理,三年时间,我可以使人人富裕,至于礼乐制度文化方面的建设,则要另请高明。孔子接着问喜爱礼仪的公西华,你打算怎么办呢?公西华说,我不一定能拿得下来,但愿学习而已。宗庙祭祀活动,国与国间的外交盟会之事,我愿穿礼服、戴礼帽,做个司仪。孔子问曾参的父亲曾点,你怎么样呢?曾点弹瑟正近尾声,铿的一声把瑟放下,站起来说,我与他们三个不同。孔子说,没有关系,不过是各人说自己的志向而已。曾点说:暮春三月,穿着春装,与五六个青年同学、六七个孩子,一道在沂水河边洗澡,又到祈雨的舞雩台上吹风,然后一路歌声,走回家去。孔子感叹说,“吾与点也”。从这个故事里,我们可以领略到孔子的意境。孔子平日鼓励学生们积极入世去从事管理工作,可在这特殊的场合,却认同曾点的情怀。这表明儒家在入世的追求中,也有潇洒自在的意趣。儒家宗师孔子自强不息,努力奋斗,乃至知其不可而为之。另一方面,孔子也自得其乐,随遇而安,他有从容气象,胸次悠然,直与天地万物上下同流。曾点深知夫子之志,是使老者安之、朋友信之、少者怀之,人人各遂其志。孔子的人生境界有其超越层面。

这是“仁”的第五层含义。我们不妨把上述五层含义融会贯通地加以理解,从不同角度理解“仁”。

版式图

版式图1

版式图2

版式图3

版式图4

版式图5

版式图6

版式图7

版式图8

来源:中华书局上海聚珍 2023-12-22

一审:王胜军 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室