《[康熙]贵州通志》

作者简介

曹申吉(1635~1680),子澹余,号逸庵,山东安丘(今山东省安丘市)人,生于崇祯八年,顺治十二年(1655)进士,曾任大理寺卿、兵部右侍郎、贵州巡抚等职,吴三桂叛乱时镇守黔地。曹申吉也是清初诗坛名家,与其兄曹贞吉并称“安丘二曹”,“诗中十子”之一。

历时六月,合力成书

清朝康熙年间,为了配合“一统志”修纂,贵州奉朝廷之诏修纂《贵州通志》,由曹申吉修,张文德、吴中蕃纂,经过发凡起例、资料采集、删冗补缺及版雕等步骤,康熙十二年孟冬成书。该志为清代首部《贵州通志》,后根据道光《贵阳府志》记载,此次修志始于康熙十二年(1673年)四月,至是年十月成书,仅历时六个月。

曹申吉受命抚黔时间在康熙十年(1671),到任贵州之后,他就发现此域方志匮缺。虽然还能找到明代贵州巡抚郭子章所撰《黔记》,但却残缺不堪。更为重要的是,《黔记》所载之事,止于万历三十四年(1606)。该年至康熙十年(1671),也已有六十余年,于是曹申吉随即萌发修纂史志之念。

曹申吉到贵州后,正好朝廷有旨,要求地方各省开局修志,以配合“一统志”的纂修。接到谕旨,作为一方主政者,曹申吉随即晓谕各府、州、县配合修志。潘超先在曹申吉的部署下,“广延耆彦”,组织了一批饱学之士进行编辑,其中就包括黔地著名诗人潘驯。

对于此次修志,潘驯也有诗文记载,在《癸丑修志用曹中丞韵》中写下“名山灰炉文谁在,故老凋残事不齐。多少幽潜难尽纪,几回落笔鬼环啼”等数句,道出了此次修志搜集典籍、记述旧事之难。后世史家对于潘驯此次修志有很高的评价,乾隆《贵州通志》评价他“自万历丁酉以后六十年事实,悉出胸臆,无丝毫舛缪,其博闻强识如此”,道光《贵阳府志》说他“举六十年事实,补其散佚,数月而成,人称其博洽敏捷焉。”

详略得当,颇具创新

明清鼎革之际,贵州久遭兵祸,文人寥落,文献残损。曹申吉前萌修志之念,后又受朝廷之诏修志,必然殚精竭虑。

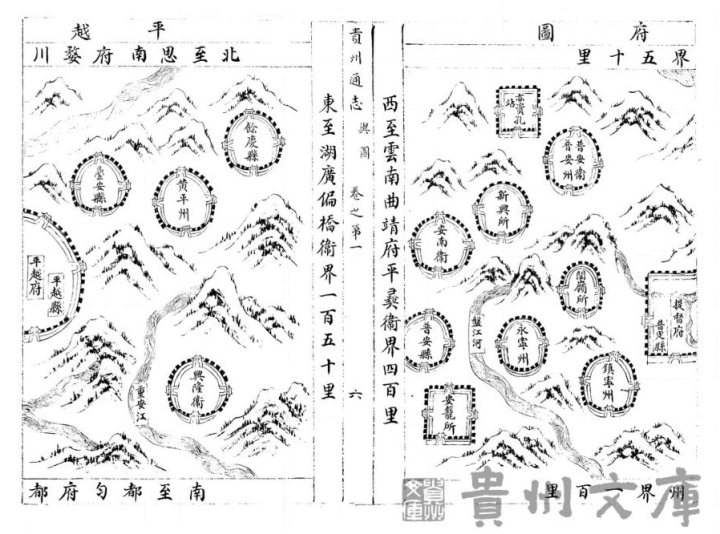

曹本《贵州通志》共三十三卷,包括建制沿革、星野、疆域、山川、风俗、城池、户口、田赋、户口、古迹、人物、土司、艺文等。前有曹申吉、潘超先、张文德、王延裪之序四篇,略述本志纂修之背景、作用、意义,后附有修志姓氏,罗列了本志修纂参与者,共计五十九人。

在凡例中,记载了本志的纲目数量、架构原则、文献取舍原则等。正文部分,每篇均有数十至百余字小引,略述该篇主旨及立篇之缘由。

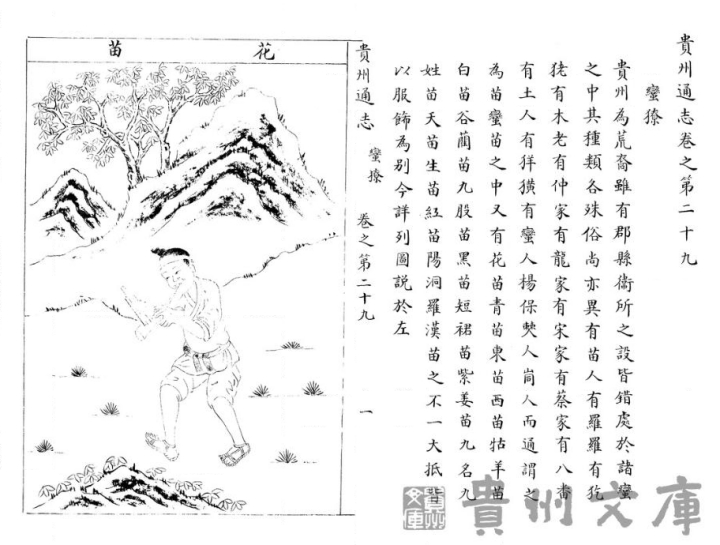

曹本《贵州通志》的编纂虽多循旧例,但也有创新之处。例如在“土司”一卷所附的“蛮僚图”。该图共有三十九幅,介绍了苗族、布依族、彝族、水族等贵州部分世居少数民族,并附文字扼要说明其所居区域、服饰、喜好、性情等。图画笔触细腻,所绘人物颇具神韵,对于研究清初贵州的民族风俗文化、生产生活、经济物产等方面价值很高。

此外,曹本《贵州通志》作为清代贵州首部通志,其中仍收存了颇多弥足珍贵的原始文献,特别是补足了万历三十四年至康熙十二年间的贵州史事,价值独特。例如,清初贵州土司林立,该志特辟“土司”一卷,专题记载当时贵州土司之状况,文献价值较高。

总的来说,曹本《贵州通志》虽仓促成书,但在文献保存方面具有不可替代的珍贵价值。吴三桂兵乱后,其付梓几近亡佚,幸得诸多乡贤先辈之搜集整理,才得以留存至今。

参考文献:[1]龙建人.曹本康熙《贵州通志》修纂时间考辨[J].贵州文史丛刊,2021,(02):96-100.

来源:贵州文库 2024-02-23

一审:王胜军 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室