经史同源是中国传统学术最重要的观念之一。宋代经学以“道学”或“理学”为主要形态,将理学思想运用于史学,便产生了“义理史学”。近年来,学者们将义理史学视作中国传统史学的三种或四种基本范式之一 ,从史学理论和史学史的角度,讨论了理学与义理史学的内在关联。如吴怀祺教授指出:“理学作为完整体系,不能不要历史的说明。理学体系形成,对旧经学的破坏和对经旨的发明,离不开史学这个阵地。”但理学思想是如何投射到史学上的?理学思想对义理史学的著作类型又产生了何种影响?这些问题仍有待于从中国哲学的角度作出进一步研究。南宋湖湘学派以《春秋》一经为其治学根柢,在义理史学形成过程中发挥了极重要的作用。胡宏《皇王大纪》与胡寅《读史管见》,均为义理史学的名著。本文即尝试从理学内涵与理论要点出发,结合湖湘学派的两部著作,对义理史学的生成逻辑与内在结构问题展开初步讨论。

一、以经贯史和以史证经:义理史学的生成逻辑

1.汉唐叙事史学批判

宋代理学是在反思汉唐注疏经学、回应佛道二氏的挑战过程中兴起的。在宋儒看来,这两件事情实为表里:“两汉而下,儒者之论大道,察焉而弗精,语焉而弗详,异端邪说起而乘之,几至大坏。”即佛、道二氏的兴起,乃因汉唐经学走向繁琐章句一途、迷失了根本的经义经旨所致。

与经学上的抨击相应,宋儒也对汉唐叙事史学提出了批评。汉代史学以《史记》、前后《汉书》为代表,为后世史书提供了书法、体例,所谓“世有著述,皆拟班、马”。唐中期直至五代,在正史之外又兴起了私家著史之风,“盖唐中世之后,家有私史”,其中著者如《隋唐嘉话》《朝野佥载》《次柳氏旧闻》《国史补》,“具有为正史拾遗补缺的历史意识”。然而宋儒并不满意汉唐史学所取得的成就。《朱子语类》记载了一则故事:“谢显道初见明道,自负该博,史书尽卷不遗一字。明道曰:‘贤却记得许多,可谓玩物丧志!’”谢良佐以博闻强识为学,正是继承了汉唐叙事史学的传统;而程颢“玩物丧志”之论,则是就理学立场作出的批评。作为二程的再传弟子,湖湘学派学者胡宏在《皇王大纪·序》中进一步指出:

若夫史传,则莫为之主,追记录于杂识多闻之事,或出于好事者之胸臆,故有甚悖于理、害于事者。历世老师宿儒,或循习而不悟,或存置而不察,或偏倚而不该,后生蒙苟,不知取正于道,大道之为百家裂也久矣。

在胡宏看来,缺乏经学义理的规导和整合,叙事史学只不过是“杂识多闻之事”的汇纂,固不足以体现至大至公的天理;后世好事者纂史,一出于私意浅智,更有遮蔽天理、离析大道之弊。如《明皇杂录》谓卢怀慎为吏部尚书,敝箦单席,门无帘帷,誉之失实,既不切于理,也不中于情。这种肤杂、零碎、虚妄的历史叙事,不仅不足以令学者从史事中获得对天理的认识,相反还将学者精神引入歧途、虚掷于无用之地,故胡宏统谓之“甚悖于理、害于事者”。正是在反对汉唐叙事史学的基础上,宋代史学必然要重新整合经史关系、阐扬义理史学内在精神。

2.“体用一源”的经史关系

北宋时期就有学者提出了重建经史关系的主张。如“三苏”之一的苏洵说:

经以道、法胜,史以事、词胜;经不得史无以证其褒贬,史不得经无以酌其轻重;经非一代之实录,史非万世之常法:体不相沿,而用实相资焉。

苏洵强调经学为酌定历史褒贬提供了价值标准,而史学则为经学价值标准的确立提供了事实依据。需要注意的是,这里虽然提到了“体”和“用”,但其意涵是文体学的,而非理学的。其意在于超越汉唐叙事史学,回归先秦褒贬史学传统。随着理学的发展,学者对经史关系也有了新的认识。如胡宏谓:

诸家载纪,所谓史也。史之有经,犹身之肢体有脉络也。《易》《诗》《书》《春秋》,所谓经也。经之有史,犹身之脉络有肢体也。

在这个譬喻中,理学义理是隐性的经络血脉,历史叙事是显性的四肢百骸,二者乃是一体无分的。更重要的是,经络血脉主导了四肢百骸,离开四肢百骸,经络血脉也无从显示其作用,故理学义理为体,历史叙事为用,二者构成了“体用”关系。稍后,湖湘学派第三代学者胡大壮在为其伯父胡寅《读史管见》所写的序言中,也说“后圣明理以为经,纪事以为史”,批评《资治通鉴》“事虽备而立义少”。言下之意,即认定经史关系本质上乃是“理事”关系,好的历史叙事应当与理学义理合而为一。由此一来,传统的经史同源观念,就在理学视域中嬗变为“理事体用”的关系。

南薰殿旧藏《至圣先贤半身像册》·程颐

“理事体用”的说法应当追溯到程颐“体用一源,显微无间”。朱子对这句话的解释,可以代表理学家的普遍意见:

“体用一源”者,自理而观,则理为体、象为用,而理中有象,是一源也;“显微无间”者,自象而观,则象为显、理为微,而象中有理,是无间也。

以程、朱为代表的理学家认为,“体”和“理”必然贯彻和显现于“用”与“事”之上,“用”和“事”则承载和反映着本源的“体”与“理”,故“理”与“事”、“体”与“用”虽然有隐与显、一和多的差异,但始终不隔不离。这里的“理”和“体”,被认为是指六经、《论语》《孟子》所记载的,尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔、孟一脉相传的“大道”,也就是理学义理。宇宙天地间、人类社会中的各种人、事、物,无论其属于过去、现在还是未来,则是表征此“理”的具体的“事”,也是“天理”或“本体”在具体时空条件下的开显和发用。因此,“体用一源,显微无间”的理论框架,自然也就可以用来理解宋代理学背景下义理与史学的关系。

不同的理学流派对本体或曰大道的认识各有侧重、不尽相同,譬如程朱学派谓之“理”,象山学派谓之“心”,关中学派谓之“气”,湖湘学派谓之“性”。然而整个宋代理学思想的根本理论目标是相同的,即在本体论的层面建构一个涵括宇宙、人事的最终根源和最高理则的一体化的理论体系,描述宇宙与人类社会的产生经过,重构人类社会历史,规约当前现实政治,预期人类社会未来发展,从而对天与人以及人类社会的过去、现在、未来作出一种整体性的解释。在宋儒看来,理学义理是永恒不变的,历史则在时间的横断面上说明、证成着理学义理,成为理学整体性、连续性、一体化的重要表征,而不是外在于理学的。由此一来,宋代理学就立足“体用一源”的观念,确定了经与史、义理与史学的关系,即:经经史纬,故分“体用”;经史不离,是为“一源”。

3.“钱索之喻”与经史双彰

从“理事体用”的理论出发,经、史之间形成了一体同源的关系;但“体”与“用”、“理”与“事”之间仍存在区别,这意味着经与史仍有其理论分际。如南宋朱子所说:

“吾道一以贯之”,譬如聚得散钱已多,将一条索来一串穿了。所谓一贯,须是聚个散钱多,然后这索亦易得。若不积得许多钱,空有一条索,把甚么来穿!吾儒且要去积钱。

通过朱子的“钱索之喻”,我们可以进一步理解宋代理学背景下义理与史学的交互关系。一是“以经贯史”,即必须用理学义理这个“一以贯之之道”来全方位地统摄史学———不仅包括褒贬评价,还应当包括更为根本的历史叙事。盖如果丢掉理学义理这条“索”,一切历史知识不过是“散钱”而已:历史记录将流为断烂朝报,无法建构起一种有意义的历史叙事;历史评价也只能反映私人好恶,无法彰显天理之大公。故从义理史学的角度来说,义理乃是第一位的,具有理论和逻辑上的优先地位:

天下之理有大小本末,皆天理之不可无者。故学者之务有缓急先后而不可以偏废。但不可使末胜本、缓先急耳。

义理是大是本,历史是小是末,故历史研究的真正意义,并不在于记录过去、形成对过去的客观认知,而在于“即事穷理”和“由用见体”,即在“事”和“用”的层面上,对本源性的“理”和“体”作出具体的说明。准此而论,理学义理与史学知识之间,确如论者所说构成一种主从关系。但这绝不意味着义理史学就偏向了“荣经陋史”一途。盖“钱索之喻”第二方面的理论内涵是“以史证经”,即承认史学知识在证成天理的过程中,具有不可或缺的基始意义。即作为“用”和“事”的历史,承担着证成作为“体”和“理”的理学义理的重要作用。反过来说,如果理学义理不能通过历史事实予以证成,不仅规约当下社会政治、预期未来世界等等都将成为空言,甚至整个理学体系也将分崩离析。不仅如此,就理学工夫论而言,“居敬”“穷理”相需并进;就理学知识论而言,“格物致知”与“诚意正心”、“闻见之知”与“德性之知”如鸟之双翼、车之双轮———以上虽为程朱学派所特别提倡,实亦宋代理学的共法。而历史知识的学习与积累,就属于“穷理”“格物致知”“闻见之知”的层级;义理的贯通与体证,则相当于“居敬”“诚意正心”“德性之知”的层级。只有多识前言往事,积学宏富,才能见得道理分明;离开具体的史学知识,是没有办法空言人类社会政治发展历程中呈现出的天理的。因此,尽管义理之“索”是第一位的,但“积钱”“聚散钱”也就是学习具体的历史知识却是第一步,在事实上和时间上居于优先地位。

总之,相较于褒贬史学传统“经史同源”的观念,宋儒立足于“体用一源,显微无间”的理学精神,以义理为“体”与“理”,以历史为“用”与“事”,按照由体贯用、以理统事的逻辑,从“以经贯史”和“以史证经”两个方面论定了“经史一体”。由此所形成的经史关系,一定程度上类似于马克斯·舍勒(Max Scheler)所说的形而上学与知识社会学的关系。一方面,“形而上学因此希望提供一种假设性的、关于所有各种按照终极本质而得到安排的事物如何植根于‘绝对实在’之中的总体性观点”;而义理史学“以经贯史”的观念,正是用理学义理这一绝对真理或终极本质,对博杂而散乱的史事进行整体化地安排,从而形成了“理学的史学化”。另一方面,“每一种形而上学类型都与归纳性实证科学的经验一道‘增长’并且都试图吸收这种经验”;而“以史证经”的观念,则将史学整合进理学体系之中,将之当作整体性、连续性、一体化的理学思想体系的内在部分,由此形成了“史学的理学化”。正是在此双向过程中,义理史学获得了充分的理论说明并凸显出其核心精神:由体贯用,以理统事,义理为先,不废史传。

二、即天视人和化经为史:叙述型义理史学

理学最重要的理论目标,在于完成对宇宙、人生的一体化论说。围绕这一目标,理学分化出两条理论路径:一是“援天以观民”,二是“即民以见天”。正是受到理学理论路径的决定性影响,义理史学的理论内涵和建构方式也呈现出明显的差异化。一种依循“即天视人”的理路,以“化经为史”为建构方式,由此形成了叙述型义理史学;另一种则依循“即人视天”的理路,以“以经断史”为建构方式,由此形成了评骘型义理史学。本节先讨论第一种。

1.即天以视人

所谓“即天视人”,即通过描述天道以探求本体,并据此整体性地观照人类社会及其历史。这一理路是从《周易》经传的宇宙论哲学系统发展而来的。理学开山周敦颐取法《周易》的“象”,来解释宇宙的发生与人类社会的形成。在《太极图说》中,他按照无极/太极—阴阳—五行—男女—万物、万事的顺序,描述了一幅宇宙发生论和本体论的图景。而北宋五子之一的邵雍,则主要取法于《周易》的“数”。在《皇极经世》这部著作中,他以“数”的推演为根据,确立了一个元、会、运、世的宇宙生成模型。程颐则主张《周易》尤其是《易传》的“辞”才是圣人作《易》的精义所在:“吉凶消长之理,进退存亡之道,备于辞。推辞考卦,可以知变,象与占在其中矣。”故其《程氏易传》围绕卦、爻辞和十翼,建构起一个宇宙、人生相贯通的义理系统。要言之,两宋的理学家分别依托《周易》的象、数、辞系统,从“天道”的角度整体性地论述了宇宙的生成经过,同时也为描述人类社会的发展历史提供了理论框架。

南薰殿旧藏《至圣先贤半身像册》·邵雍

其中尤其值得注意的是邵雍的《皇极经世》。在邵雍的思想体系中,元、会、运、世的先天之数的推演,日、月、星、辰的天象变化,春、夏、秋、冬的时序流易,以及皇、帝、王、伯的人类历史展开,乃是同一过程。如推演至“日甲一、月巳六、星癸一百八十、辰申二千一百五十七”和“日甲一、月巳六、星癸一百八十、辰酉二千一百五十八”时,当唐尧之世;推演至“日甲一、月巳六、星癸一百八十、辰戌二千一百五十九”和“日甲一、月巳六、星癸一百八十、辰亥二千一百六十”时,当虞舜之世。无论人类历史如何发展,始终不会逾越这个天道与历史相拟合的理论系统:

三皇,春也。五帝,夏也。三王,秋也。五伯,冬也。七国,冬之余冽也。汉,王而不足。晋,伯而有余。三国,伯之雄者也。十六国,伯之丛者也。南五代,伯之借乘也。北五朝,伯之传舍也。隋,晋之子也。唐,汉之弟也。隋季诸郡之伯,江汉之余波也。唐季诸镇之伯,日月之余光也。后五代之伯,日未出之星也。

春、夏、秋、冬与皇、帝、王、伯的配伍,固然暗寓着历史的褒贬评价,同时也是对三皇五帝以降人类历史的重新叙述。故四库馆臣谓该书“虽明天道而实责成于人事”。虽然如此,在究极的意义上,《皇极经世》仍是一部阐明天道运行之“数”的哲学著作,历史叙述与评价都是对“数”的证成,亦即哲学思想的余绪。故书中大量篇幅被用来阐述宇宙与人类历史生成的“数”,而人类文明的历史发展仅有一个简略的梗概而已。

2.推演天道,化经为史

真正从天道出发重构长时段历史的,当数胡宏所作的《皇王大纪》。这部著作颇有针对《资治通鉴》并弥补其缺陷的意味:

史书自威烈王三十三年而下,其年纪、世次、兴亡,大致尝略考之矣。自是而上,及鸿荒之世,所可知者,则未尝深考之也。今博取群书,取其中于理、不至诬罔圣人者,用编年为纪,如《通鉴》,然名之曰《皇王大纪》。考据三代,虽未精当,然亦粗有条理,可辨王伯,不至纷纷驳杂,如前史所记也。

《资治通鉴》记载的历史,从周威烈王二十三年(公元前403年;前言“三十三年”,显误)三家分晋开始,迄止于五代后周世宗显德六年(959)征淮南;而《大纪》则上起鸿荒盘古氏,下迄周赧王五十九年(公元前256年)周为秦所灭———除有150余年重叠外,二书在时间上恰构成前后关系。问题在于,相对于春秋战国以后丰富而信实的史料记载,上古史史料稀少且不确定。面对这一难题,胡宏从“天道”必然之理出发,对人类历史进行了重新理解与建构,表现在两个方面。

其一,从宇宙生成论的角度确定人类历史的开端。在胡宏之前,北宋苏辙已著有《古史》,采取纪传体的写作方式,叙述了从上古的伏羲氏、神农氏一直到秦始皇的历史。但该书羼入了大量佛、老思想,文献来源过于混杂:

如于《三皇纪》增入道家者流,谓黄帝以无为为宗,其书与老子相出入。于《老子传》附以佛家之说,谓释氏视老子体道愈远、而立于世之表。于《孟子传》谓孟子学于子思,得其说而渐失之,反称誉田骈、慎到之徒,又谓其为佛家所谓钝根声闻者。

前面胡宏“纷纷驳杂”的评语,极有可能便是针对《古史》而发。相形之下,胡宏《大纪》则采取了坚定的儒学立场。如胡宏并不取信汉代《三五历纪》所谓天地混沌如鸡子,盘古生其中,分天分地,死后化身日月、星辰、四极、五岳、江河、地理、草木、金石、风云、雷霆、雨泽的神话传说。他主张,太和生动静,动静生阴阳刚柔,阴阳刚柔生日月星辰,日月星辰为寒暑昼夜……最终化生风雨、云雷、雨露、草木、飞禽、走兽,以及作为“万物之灵”的人。而盘古氏“生于大荒,莫知其始,仰观天倪,俯察地轴,明天地之道,达阴阳之变,为三才首君,于是宇宙光辉而混茫开矣”。显然,胡宏是立足源自《周易》经传和周敦颐的《太极图说》宇宙生成论系统,来讨论宇宙起源与人类历史的开端的。至于盘古氏的具体事迹,胡宏则承认“鸿荒之世,结绳而治,理则昭然,其事不可详矣”,故付诸阙如即可。类似的,盘古氏以下,“三皇纪”中的天皇氏、地皇氏、人皇氏、有巢氏、燧人氏,“五帝纪”中的帝太昊包牺氏(包括包牺氏以下十三世)、炎帝神农氏、黄帝轩辕氏、青阳少昊氏、颛顼高阳氏、帝喾高辛氏,胡宏均采取了“粗存名号事迹”的叙述方式。这些内容构成了《大纪》的前两卷,代表了人类文明的鸿蒙时期。

其二,从天道运行论的角度确定人类历史编年,并用经典加以填充。与苏辙《古史》用纪传之体不同,《大纪》效仿《通鉴》用编年之体。问题在于,如何为杳渺的上古史、三代史编年呢?胡宏相当服膺邵雍的天算之术,谓:

西洛先觉邵雍氏作《皇极经世》,历帝尧即位之年,起于甲辰。惟雍精极天之数,必不妄也,故用之以表时序事,庶几可以传信乎。

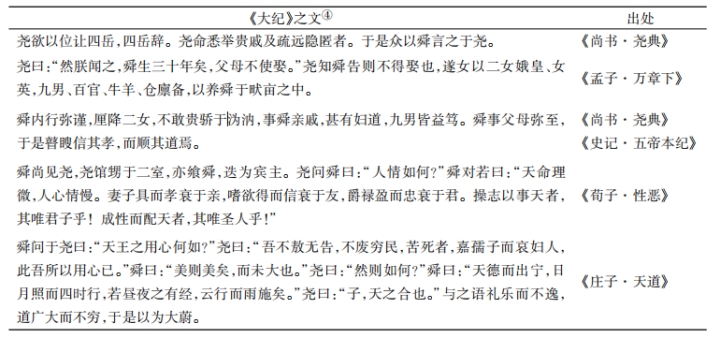

按照邵雍的推算,尧帝元载的纪年为甲辰。《大纪》相信了这一说法,并从尧帝元年甲辰,“始用《皇极经世》编年,博采经传,而附以论断”,也就是以《皇极经世》编年为纲,然后将儒家经传所记载的有关先王先圣事迹,纳入到具体的历史编年中。故相较于《皇极经世》专注于推算天道、于史事徒列梗概的做法,《大纪》历史叙事的程度远丰富于《皇极》。例如“尧帝”一节,《皇极》仅有不足百字的记载,而《大纪》则征引典籍,建构起完整的历史叙事。所谓尧以十六岁自唐侯升为天子,即本诸唐孔颖达解释《谥法》之文,“尧者以天下之生善,因善欲禅之,故二八显升,所谓为翼”。所谓羲和立浑仪之制,其仪制即本诸《周礼·夏官司马·挈壶氏》《春秋纬·文曜钩》以及张仪《漏水浑天仪制》。所谓尧帝七十年拔举舜,《大纪》的叙述及其文献来源,一如下表所示:

显然,《大纪》遵循了一种明确的标准,即以儒家经传为主,旁取先秦诸子、汉代史籍、纬书“中于理、不至诬罔圣人者”,作为其建构上古史和三代史的文献来源。明人陈瞻邦总结这部著作的特点,谓“合道与事而无二,统经与史而为一”,可谓极中肯綮。事实上,与胡宏同时而略晚的罗泌也著有《路史》一书,专门阐述上古、三代史。但此书“多采纬书,已不足据;至于《太平经》《洞神经》《丹壶记》之类,皆道家依托之言,乃一一据为典要,殊不免庞杂之讥”,故即便是不喜义理史学的四库馆臣,也谓《大纪》的历史叙事“至其采摭浩繁,虽不免小有出入,较之罗泌《路史》,则切实多矣”。

胡宏《皇王大纪》对上古三代史的儒家式建构,对此后的学者产生了持续性的影响。如宋元之际理学家金履祥《尚书表注》《通鉴前编》,元代理学家吴澄《书纂言》,清儒钱澄之《田间诗学》,在古史系年问题上均大量采信了《皇王大纪》的说法。而胡宏“化经为史”的义理史学方法,也在一定程度上可以看作清儒章学诚“六经皆史”的先声。

三、即人视天和以经断史:评骘型义理史学

义理史学的另一种建构方式,则在“即人视天”的思维模式下,采取“以经断史”的方式,力图通过臧否人物、评骘得失,来彰显普遍的天理至道。

1.即人以视天

所谓“即人视天”,就是从人的自身存在出发,探求人性和人类社会的发展律则,进而上求普遍超越的天道;反过来又依托被发现与被证实的天道,寻求其在人事上最合理的显现方式,进而规范当下和未来的人类社会。这一理论路径受到了《春秋》褒贬书法以及《中庸》“自明诚”传统的双重影响,其代表作当推湖湘学派开创者胡安国的《春秋传》。

胡安国明确了《春秋》的三重文本属性:

古者列国各有史官,掌记时事。《春秋》,鲁史尔,仲尼就加笔削,乃史外传心之要典也。而孟氏发明宗旨,目为天子之事者。

《春秋》本为鲁国国史,故在初始意义上乃是一个历史文本。经过孔子的创造性诠释以后,才嬗变为一部传递古圣先王心法的典籍,成为一个经学文本。孟子指出了《春秋》对后世伦理纲常和政治秩序的指导意义,所谓“孔子作《春秋》而乱臣贼子惧”,《春秋》因而成为一个政治纲领性文本。《春秋》由“史”入“经”,意味着经典地位的抬升与确立;而在广义的经学时代,《春秋》的政治纲领意义实际上也是从“经”中派生出来的———故“经”才是《春秋》文本性质的本质。胡安国为《春秋》作“传”,自然也就是将《春秋》当作“经”来看待的,而其之所以要为《春秋》作传,显然是不满于《左传》《公羊》《榖梁》“三传”。一如他所言:“故今所传,事按《左氏》,义采《公羊》《榖梁》之精者,大纲本《孟子》,而微词多以程氏之说为证云。”《左传》记录的史事,《公羊》《榖梁》所发明的义例,虽有可取之处,但仍未能真正上造于“道”“理”,故必须以《孟子》为纲,以二程之说为证,对《春秋》作出理学化的义理诠释。史事反而退居次要地位。

胡安国《春秋传》凸显了宋儒对《春秋》的理学化诠释。如第一句“元年”二字,《榖梁》《左传》均无释,《公羊》亦仅曰“元年者何?君之始年也”,而胡传的诠释则是:

即位之一年必称元年者,明人君之用也。大哉乾元,万物资始,天之用也;至哉坤元,万物资生,地之用也。成位乎其中,则与天地参。故体元者,人主之职,而调元者,宰相之事。元,即仁也。仁,人心也。《春秋》深明其用,当自贵者始,故治国先正其心,以正朝廷与百官,而远近莫不壹于正矣。

“元年”是君王即位的第一年,表征着君王统治的正统与有序。然而从理学的角度来看,良性政治秩序必有其前提与基础,“元年”实即宇宙之“元”和人性之“元”落实于政治所形成的政治时间。宇宙之“元”即宇宙本体,亦即《周易》经传所说的“乾元”与“坤元”,天和地以之为基始化生万物。人性之“元”即人性本体,亦即孔子、孟子所发明的“仁”。宇宙生生之德又被称为仁德,人性本体之仁亦即“天命之谓性”者,故宇宙本体与人性本体乃是同一本体。谋求良性政治的关键,就在于人君体元、宰相调元,即寻求天人一致之“元”。而其心邪僻者,显然是无法涵养、推扩宇宙和人性本体的,故谓“治国先正其心”。要言之,“元年”虽然是一个政治时间,但经过胡安国“即人以视天”的理学诠释,却呈现出宇宙、心性本体论的意义,不仅可用以说明周代政治的合法性,同时也为宋代政治提供了历史范型。

胡安国 像

2.推阐人道,以经断史

胡安国《春秋传》虽然有论史的成分,但本质上仍是一部经学著作,且仅限于春秋二百四十二年间。有鉴于此,胡寅赓续乃父《春秋传》“即人视天”的理学理念,从《资治通鉴》中择取关键事件与关键人物,加以尚论详评。在这部名为《读史管见》的书中,胡寅明确表示评价历史的最高的、唯一的标准就是理学义理:

夫成败之利害系于一时,而理之得失、事之是非,虽千载而不泯。

苟不以成败得失论事,一以义理断之,则千古是非,如指诸掌,而知所去取矣。

仅仅从成败、得失、利害来讨论历史,将不可避免地陷入功利主义的泥淖,自然也无法实现“正人心”的理学宗旨。只有从永恒的理学义理出发,对人类过往的历史展开抨弹,才能真正凸显人事背后的天道、天命,进而引导未来的人类社会发展趋于合理。胡大壮将这种历史评价方法总结为“以经断史”,即:“史为案,经为断,史论者,用经义以断往事者也。”但在此之前,司马光《资治通鉴》有“臣光曰”,范祖禹著有专门评论唐代历史的《唐鉴》,《管见》的历史评价到底有何特出之处呢?对玄武门之变的评判,颇能彰显三家学术思想之异同。

南薰殿旧藏《至圣先贤半身像册》·司马光

玄武门之变是初唐最复杂、最重要的政治事件,如何评价这一历史公案,成为儒家学者评价历史时必须面对的棘手问题。司马光的评论是从“事”的层面开展的。他认为,如果唐高祖李渊能够像周文王一样舍长立贤,或者李建成能够像泰伯一样让国于弟,抑或李世民能够像曹国子臧一样交还封邑与爵位,都能解决这一难题。范祖禹则主要从“伦理”的角度加以评判。他认为,李世民对人伦底线和政治秩序的毁灭性破坏,使其即位完全不具备政治合法性,所谓“为子不孝,为弟不弟,悖天理、灭人伦而有天下,不若亡之愈也”。胡寅则将这一问题推极至作为人类社会发展律则与依据的终极性的“命”:

太宗天资长于智勇,短于仁义者也,而又久在兵间,机事犹熟,其于太子、齐王,固制之有余略矣,惜乎其不知命也。

这里的“命”包括两层意思。第一层含义是“天命”,即天所赋予人、作为人的本质和存在依据的东西。第二层含义是“命运”,即人力无法改变的必然性。在前一层意义上,胡寅认为,人是历史的主体,有德有才有功者在位,是社会政治趋于理想化的前提。“今建成长而无德,乃欲使世民以命世之才,盖代之功,终守臣节,虽甚愚人,亦知其不可”④。天赋予了李世民高超的智慧与才能,是希望其能克荷大任,故李世民入继大统具有合理性与必然性。李世民应当理解天命并做到“以义处命”,即通过守身以正来巩固自身的合法性,最终争取到天命的眷顾和命运的垂青。历史上,商汤、周文王、孔子都是采取这一方法,突破极度困窘的境遇,实现天命与个人志向的双向畅达的。在后一层意义上,胡寅认为个体在充分发挥天赋本质、完全彰显自身合法性的基础上,其合理性与必然性仍有可能不能转化为现实性,这就属于命运的规定,是人力不可致诘的。李世民如若遇到这一历史境遇,也应当在持守正当的基础上“随顺命运”。也就是说,无论李世民所对的是何种“命”,强化自身的道德修养以理解天命,才是解决问题的关键。由此一来,胡寅就将“玄武门之变”的责任,归结到占据更多历史主动性的李世民身上,并将一个政治合法性问题,转化为一个心性—工夫论的道德修养命题。

胡寅的历史评论,颇留心于社会政治之得失,但又绝不停留在成败利害的功利层面,而是注重探究社会政治问题的心性根源。如论三家分晋的根源,在于人君不能谨其微,又如论萧何“养其民以致贤人”为“独见之善”,实际上是将《孟子》“以仁心行仁政”和《春秋》“责备贤者”的儒家义理推致到历史评论中。故而其讨论的不是现实的、有限的人如何去寻求一种可接受的历史后果,而是讨论历史主体应当谋求自身的正当性、合理性,去承担天命、实践天理,进而使自我主体与宇宙天地的本体合而为一。唯其如此,他的史论就常常穿透复杂的历史境遇,推极到天、命、理、气、性、心等本体论层面上,显现出更为深广的理学内核,同时也不可避免地呈现出激进化、理想化的一面。所谓激进,即按照他的观点,任何一个历史主体都可以通过自身的正当性、合理性来谋求膺受天命,这种理学话语自然会对现实的王权构成猛烈的冲击。或许正因为这个原因,朱子尽管认为“致堂《管见》方是议论。《唐鉴》议论弱,又有不相应处”,与门人弟子讨论玄武门之变时也更贴近胡寅的观点,但在《资治通鉴纲目》中却只引用了司马光、范祖禹的历史评论。而所谓理想,则如清儒对《管见》的评价,所谓“大抵其论人也,人人责以孔、颜、思、孟;其论事也,事事绳以虞、夏、商、周”。如果是从现实的人、事角度来看,《管见》确有陈义过高之病;但站在理学“即人视天”角度,则《管见》貌似苛刻的议论,正是针对当下以及未来统治者、士大夫的提撕警醒之语。准此而论,《管见》显然比《通鉴》和《唐鉴》更具理学上的超越意义;后人仅仅将其视为“南宋之政论”,则不免忽略了这部义理史学著作背后的心性本体论和修养工夫论。

南薰殿旧藏《至圣先贤半身像册》·朱熹

胡寅《读史管见》对战国以后历史的理学化评价,直接启发了朱熹《通鉴纲目》的创作。同为评骘型义理史学著作,《纲目》在很大程度上沿用了《管见》的书写体例以及“崇义理而讲功业”的历史评价方法,甚至在具体观点上也大量援引了胡寅的历史评论。正是在官方化的朱子学的庞大影响下,《读史管见》也得以成为元、明、清三代历史认知的重要组成部分。

四、结 语

重塑经学价值系统和史学事实系统之间的关系,向上对宇宙本体和人性本体作出证成,向前对宇宙生成和人类文明发展作出整体说明,为当下和未来的社会政治提供规范,是宋代义理史学的主要任务。围绕这一任务,宋代义理史学取得了发生学和类型学两个方面的发展。如果说汉唐经学影响下的叙事史学,其学术方法主要有“以史解经”和“以史证经”两种,那么宋代理学影响下的义理史学,则在宇宙生成论和心性本体论的影响下,产生出“化经为史”和“以经断史”两种新的史学方法,并派生出叙述和评骘两种义理史学著作。

从发生学的角度来看,经过周敦颐、邵雍、二程、胡安国、胡寅、胡宏、朱熹等数代理学家的完善,宋代理学立足于“体用一源”的观念,确定了经与史、义理与史学的关系,即“经经史纬,故分体用;经史不离,是为一源”;又以“理事体用”的理学结构为依托,一方面强调理学对史学的贯通、统摄作用,另一方面强调史学对理学的表征、证成功能,从而明确了义理史学的精神内核,即“由体贯用,以理统事,义理为先,不废史传”。唯其如此,宋代义理史学的产生就具备了理论上的必然性。

从类型学的角度来看,受《周易》经传哲学和“即天视人”理论模式的影响,胡宏《皇王大纪》立足儒家义理中的宇宙发生论和天道运行论,采取“化经为史”的方式,在苏辙《古史》、罗泌《路史》之外,首次建构起一套纯儒家式的上古三代史叙述模型。受到《春秋》《中庸》传统和“即人视天”理论模式的影响,胡寅《读史管见》立足理学中的心性工夫论和政治社会论,采取“以经断史”的方式,首度对战国以后历史人物、历史事件的合理性作出了通盘性的评价。这两部著作的诞生,标识着宋代理学思潮落实成为一种具体的义理史学实践,也在整个宋代义理史学著作类型中具有发凡起例的意义,是湖湘学派第二代学者的主要学术贡献之一。

宋代义理史学的生成逻辑和内在结构在理学的影响下,流露出极强的形而上学意味。这种形而上学的、思辨的历史哲学,旨在帮助人类超越神秘主义和经验主义,从理性和人文主义的角度获得一种有关历史的整体认知。其发轫于北宋,至《皇王大纪》和《读史管见》成书的南宋初期便已成熟。相较而言,正如沃尔什(William H.Walsh)所说的,西方历史哲学则要到18—19世纪的赫德尔和黑格尔处,才真正发展出“一种形而上学的思辨”,“它的目的是要达到把历史过程作为一个整体来理解,是要表明尽管历史呈现出许多明显的不规则和不连贯,它却可以被看作是形成为体现出一种全盘计划的整体”。因此,宋代义理史学不仅是中国传统哲学与史学绾合作用下的学术飞跃,并且在世界历史哲学的发展进程中,显著地居于先导地位。

作者 | 刘依平(暨南大学人文学院)

原文标题 |《理学与史学之间:宋代义理史学的生成逻辑与内在结构》

首发于《暨南学报(哲学社会科学版)》2024年第02期

转载来源: 暨南学报哲学社会科学版 2024-03-20

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室