作者:王路平,贵州省社会科学院研究员,贵州省文史研究馆馆员,贵州省易学与国学研究中心主任,贵州省阳明学学会会长;石祥建,贵州省易学与国学研究中心特聘副研究员。

摘要:李渭从叩问“本心”到“毋意为宗”(毋意为功),把成为“圣人(仁)”当作人生最高的追求,走出了求仁、学仁、识仁、为仁、归仁的为学路径,其心学思想可以归纳为必为圣人、求仁为宗、毋意为功、先行为用、中和为境五个部分。以“毋意”统摄求仁、学仁、识仁、为仁、归仁,认为“毋意,千古圣贤学脉”,“识此之谓识仁,闻此之谓闻道”,故“毋意为宗”的工夫论是李渭最具特色的心学思想。本文从李渭的人格理想、道德本体、体认工夫、致用境界等方面对其心学思想进行系统深入的探讨。

关键词:李渭 求仁 毋意 先行 中和

李渭(1513—1588),字湜之,号同野,学者称同野先生。贵州思南府(今思南县)人。生于明武宗正德八年(1513)十二月,卒于明神宗万历十六年(1588)四月,享年76岁。历任四川华阳县(今成都市)知县、直隶和州(今安徽省和县)知州、广东高州府(今茂名市)同知、应天府(今江苏省南京市)治中、南京户部员外郎、南京工部郎中、广东韶州(今韶关市)知府、广东按察副使、云南左参政等职。晚年致仕回乡,在思南城内为仁堂、城东北中和山普济亭、万胜山川上学舍和城西点易洞等处讲学,卒后葬于距城东三里的万胜山麓。李渭是黔中王门大师,出生于明朝中晚期,一生经历了正德、嘉靖、隆庆、万历四朝,这一时期正是阳明心学历经曲折,从发展到壮大的重要阶段。从嘉靖初年开始,阳明心学已经成为一个具有广泛性影响的学派并登上中国历史舞台,阳明弟子遍布全国,阳明心学传播各地。王阳明谪居贵州,在龙场悟道,曾先后在龙场和贵阳讲学,造就了一大批俊彦,遂使贵州成为阳明心学的发源地。继王阳明之后,一批外省籍王门弟子和再传弟子,又纷纷来到贵州,他们在贵州立祠堂、办书院、讲心学,遂使贵州拥有了一个持续数十年的心学冲击波,建有崇奉王阳明的书院20多所。李渭正是在这样一种学术环境中不断吸收阳明心学,并通过与湛若水、许孚远、蒋信、徐樾、王畿、耿定向、耿定理、罗汝芳、焦竑、邹善、邓以 、王时槐、胡直、邹元标、徐阶、李材、孙应鳌、马廷锡等阳明后学弟子和阳明好友的广泛交往,相互切磋,对各派心学理论学习理解,消化吸收,发展创新,从而形成了自己独特的心学理论体系。

、王时槐、胡直、邹元标、徐阶、李材、孙应鳌、马廷锡等阳明后学弟子和阳明好友的广泛交往,相互切磋,对各派心学理论学习理解,消化吸收,发展创新,从而形成了自己独特的心学理论体系。

明万历年间孙淮海、李同野、马内江三人被时人视为得阳明心学之真传,“不愧龙场”的黔中王门三大师。[1]今学界对黔中王门三大师的研究多集中于孙应鳌,笔者亦有专著论其思想,[2]而面对李、马二师却鲜有专文专著详论其心学思想,时至今日虽有一二时贤从宏观角度撰文论述了李渭之行迹思想,然尚未达到全面、深入和系统的高度。究其原因,一是李渭的著作大都亡佚殆尽,加之史乘缺载,文献无征,内容不得其详;二是李渭之学,向来难治,其一生参访诸多王门,师从不同名师,为学多有变化,遂使学人不明其主意头脑以致望而生畏,亦使其心学思想体系晦而不彰,亦殊少有人问津。面对这一困境,笔者与二三君子忧之而行之,历经数年之功搜集海内各种典籍文献,再进行艰苦的田野调研,开展探颐索微的考证,最后仰思俯疑,索隐发微,打掉葛藤,清理线索,披沙拣金,数易其稿,乃成斯文,试图揭示李渭心学思想的本来面相和发展脉络,则庶几不负嘉惠黔中士林之初心欤!

李渭出生于思南土官世家。元世祖至元十五年(1278),入黔始祖李僧随思州军民安抚使田谨贤南征贵州思南有功,“授忠显校尉,管军民万户职事”[3],落户于思南。明建文四年(1402),高祖李斌经宣慰使田大雅保荐,担任随司办事长官。永乐五年(1407),在思南宣慰使田宗鼎担保下,出任蛮夷长官司副长官。曾祖父李盘、表叔公申祐皆有大功于国家,忠烈彪炳。其父李富家资殷实,且学识渊博,深谙儒家修齐治平之道,对李渭要求甚严。[4]据邱禾实《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》记载,李渭幼年“五岁时,父中宪公(李富)书江门《禽兽说》训之,先生即有省”[5],由此使李渭对于人与禽兽之别有所领悟。后来随父游学,师从楚中王门大师、王阳明和湛若水共同的弟子蒋信。在蒋信的影响下,树立了向道之志。万历《广东通志·理学》载:“李渭……生而颖异,少从父游蒋道林之门,即志于道。”[6]此外,李渭还曾受学于泰州学派创始人王艮门人徐樾。[7]李渭出生于这样的家庭中,自然便有了先天的为圣平台。[8]

“必为圣人”是李渭的人生目标,也是他继承王阳明为圣思想的重要体现。孟子说:“先立乎其大者,则其小者不能夺也。”(《孟子·告子上》)即先确立本心、自存本心,则其他无关此宏旨的名闻利养都不足以夺其志。王阳明提出“夫学,莫先于立志”[9],立志乃立根之基,“志不立,天下无可成之事”[10],“志之不立,犹不种其根而徒事培拥灌溉,劳苦无成矣”[11]。故人心之志向遂成为事情成败之关键,没有内在志向的人是不可能获得真正成功的。立什么志向?成什么人?“立志而圣,则圣矣;立志而贤,则贤矣。”[12]“志孔孟所志,学孔孟所学,则亦孔孟矣。”[13]李渭高徒萧重望在《李先生祠记》中说:“(思南)道学之传,自先生始也。夫道学者,大圣大贤所为。天地立心,生民立命,继绝学开太平者也。”(368—369)

李渭幼蒙庭训,“五岁时,父中宪公(李富)书江门《禽兽说》训之”[14]。在其父引导下,他认真学习江门学派大师陈献章的《禽兽说》,通过学习《禽兽说》,李渭对人与禽兽的区别有了深刻认识,深度警醒,知道了人禽之别在于人具有“此心此理”,为此就要变化气质,回归人性,让人脱离和超越“饥能食,渴能饮;能着衣服,能行淫欲;贫贱而思富贵,富贵而贪权势;忿而争,忧而悲;穷则滥,乐则淫。凡百所为,一信气血,老死而后已”[15]近于禽兽的生活,过上符合人性的生活。由此开始思考如何超脱“禽兽”而成为一个真正的“人”,并因此激发其此生必超脱“禽兽”行列,而尽力攀登圣贤境界的大志向,因而“立志为圣”成为李渭为学的第一步、大基础。[16]对此,道光《思南府续志》赞之曰:“同野先生,为思南理学之宗,事实具载乡贤,亦犹有足述者。先生,边隅一书生耳,乃其幼即镌‘必为圣人’四字以自励,即此四字而论,通儒咋舌,而不敢言者,先生毅然任之,看系何等担当,何等力量,夷考其行,又实与所志符合,殆所谓豪杰之士,虽无文王犹兴者也。”(502)

病居小楼,是李渭“必为圣人”人生中遭遇的第一个苦难,也是促成他探求“本心”的一大助缘。李渭15岁时,因身患肺病被隔离在自家阁楼中,初次感受到人生的苦难,遭受病痛的折磨、溽暑的煎熬、礼教的束缚和孤独的啃噬,却在这样的环境中,开始了道德本体之思——叩问本心。郭子章在《参政李渭》中记载:

公生有异质,十五病肺,屏居小楼,溽暑,散发箕踞。父中宪公富以“无不敬”饬之,即奉而书诸牖,目摄以资检束。第觉妄念丛起,中宪又以“思无邪”饬之,又奉而书诸牖。久之,妄念渐除,恍惚似有得。及下楼,与朋友笑谭,楼上光景以失。于是专求本心,未与人接。自问曰:“如何是本心?”既与人接,又自问曰:“本心是如何?”[17]

当时李渭因患肺病,在自家阁楼进行居家隔离,正值盛夏,潮湿闷热难当,遂披头散发、随意伸腿而坐,其父见之,认为这是一种不拘礼节、傲慢不敬的坐法,乃教之以“毋不敬”“思无邪”。李渭将这两句话书之于小楼窗墙上,时时以为自励。在楼上时,读书日久,妄念渐除,恍惚有所得本心,及下楼与朋友谈笑,似有所得之本心尽失。由是开始了“如何是本心”“本心是何如”的探寻。

李渭病居小楼,有四苦焉:一者病苦,二者热苦,三者礼教束缚之苦,四者孤独压抑之苦。在四大苦难的逆境中,李渭承受着肉体的痛苦、内心的煎熬,常常处于彷徨、焦虑、恐慌、绝望之中,时时在生命的紧张中苦苦支撑。这些无法排解的痛苦,令他身心困惑,最终促使他叩问“本心”,实现生命的觉醒!故此李渭虽然病居小楼,日有“四苦”的折磨,而能“与朋友笑谈”对待,将“反身而诚”引向深入,发现“吾心”永远都是最能动的,最生生不息的,是吾人走出困境的唯一依靠和力量源泉。昔时阳明谪居龙场,面对凄凉困苦的境遇,反复设想“圣人处此,更有何道”[18]。当此之时,李渭不禁要问人生的意义是什么?存在的价值在哪里?什么才是本心?如何才能成圣?这便成了李渭一生的形上追问,并为之展开了艰苦的心学探索。

李渭少年时就致力于探求本心,一直在追问“如何是本心”“本心是何如”。只有明诸心,才能受其用。故《大学》有言,“大学之道,在明明德”,明明德即明本心,如此方可“亲民”“至善”。李渭经过多年探寻体悟,认为“本心”即是“仁”。心学即是仁学,时位不同,故说法亦异,故李渭“求仁为要”[19](“求仁为宗”)走的是孔孟陆王的心学路线。李渭在《婺川县迁学记》中说:

国家设庠序,必立孔孟庙祀,何故耶?欲人人为孔孟也。洪君,潮州人。潮居东海,唐以前,士鲜娴道。昌黎韩子者,明道术,遵孔孟,奖进学官弟子。孔孟学术及于皇波。渭治军旅,曾两趾潮州官舍,尝诉讯先哲,窃有慨慕焉。洪君盖被昌黎矩镬者乎。昌黎《原道》,叙述诚正,不及格致,世儒每加诟姗。渭曰:“格致要规,散见诚正,修齐治平,传中古本非缺也。”昌黎不及格致,盖独见也。昌黎于孔孟深造与否?渭则不知,然亦学孔孟者。潮至今得比于邹鲁,作人之化岂不信哉?洪君成就二三子,二三子欲答洪君,勤造则遵何德耶?明孔孟之学而已。今之学典故、习比偶文则人人能矣。语之以孔孟乃退,然嚄唶莫当焉。昌黎曰:“尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲。所传者何事耶?夫岂今之典故、比偶所若为耶?”洪君被昌黎矩镬,必以昌黎所谓传者,诏二三子矣。志孔孟所志,学孔孟所学,则亦孔孟矣。毋退然莫当也,此则渭之所以望于二三子。至于堪舆家云云,渭则不知,不能为二三子道也。(368)

万历五年(1577),婺川知县洪朝璋认为婺川县学“在榛莽中”(368),风水不佳,遂将婺川县学迁建于三山祠,请李渭作记。李渭认为,风水“古无有也,学者不道也”(368),先前婺川出了像申祐、邹庆父子这样的杰出人物,难道是风水好吗?其实不是,是因为他们接受了良好的学校教育,“皆起家郡庠”(368)。“国家设庠序,必立孔孟庙祀,何故耶?欲人人为孔孟也。”如何成为孔孟那样的人物?关键在于“明孔孟之学而已”,“志孔孟所志,学孔孟所学,则亦孔孟矣”。以圣人之志为志,学圣贤之所学,必然为圣。而孔孟之学的核心思想即是仁学。故李渭明确指出:“孔子学,学仁也,尧、舜、禹、周莫不以此生人。”[20]孔子之学,最核心的思想是“仁”,人们要学习孔子,关键是要“学仁”,尧、舜、禹、周公等古圣先贤,莫不以此治天下、明人伦、申孝悌。尧、舜禅位托付天下时说:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”(《尚书·大禹谟》)这十六字被后世儒家奉为“十六字心传”,儒家心学当滥觞于此。孔子将“十六字心传”发展为以“仁”为核心的思想体系。《论语·尧曰》记载了尧传给舜的心法是:“咨!尔舜!天之历数在尔躬,允执其中。四海困穷,天禄永终。”后来,舜又把这个心法传给了禹,“舜亦以命禹”,舜在传授心法时,将其概括为上面的十六个字。上古三代,被历代儒家描述为最理想的社会,尧、舜、禹选贤举能,施行仁政,开创了天下大同的太平盛世,成为儒家治国平天下的最高境界。

最早对“心”进行探讨的思想家是孟子。《孟子·离娄下》曰:“人之所以异于禽兽者几希,庶民去之,君子存之。”人与禽兽共生天地之间,同得天地之理以为性,同得天地之气以为形,差别并不大。然人与禽兽之所以有区别的关键一点在于人具有道德良知。人如果泯灭了道德良知,虽然表面上是人,而实无异于禽兽。到了宋代,陆象山自称“因读《孟子》而自得之于心也”,开创性提出“心即理”的哲学命题,认为天理在吾心中,“道未有外乎其心者”,“人心至灵,此理至明;人皆有是心,心皆具是理”,“此理甚明,具在人心”,“人皆有是心,心皆具是理,心即理也”,“此理在宇宙间,固不以人之明不明、行不行而加损”,“此心之灵,此理之明,岂外铄哉?”吾心与生俱来,且至灵至明,“本心非外铄”,[21]不是后天生发。故学问之道,在求其放心,发明本心,以恢复心之本然。王阳明通过继承、消化、吸收孟子和陆象山关于“心”的阐述,从而构建了自己的心学体系。他在《象山文集序》中说:

圣人之学,心学也。尧、舜、禹之相授受曰:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”此心学之源也。中也者,道心之谓也;道心精一之谓仁,所谓中也。孔孟之学,惟务求仁,盖精一之传也。[22]

阳明认为“圣人之学,心学也”,尧、舜、禹一脉相传,是心学之源。不管是孔子还是孟子,其学“惟务求仁”。人的一切不良行为都是根源于失其本心,即本心被外物惑乱,被意见遮蔽,因而一切为学工夫都应在于找回本心、保持本心。而当时人们不了解这个道理,偏向外面去求,受到孔孟批评。孔子之学一以贯之,关键就在能近取譬,求诸其心。孟子则倡导“学问之道无他,求其放心而已矣”,“仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也”。(《孟子·告子上》)至宋代,陆象山出,直接孟子之传,大力宣扬求诸本心,倡导易简工夫,重回心学传统。“陆氏之学,孟氏之学也”[23],可惜象山之学不为世人理解,常被讥之为禅,这是一个天大的冤枉。禅不讲人伦,不重物理,不能治国平天下,故象山之学与此无关。

李渭通过对阳明心学的继承、体认、消化、创新,最后又回归到“仁”这一本体上来了。李渭为什么要回归到孔孟之“仁”的这个本体上来呢?李渭《修思南府学碑记》云:

孔子学,学仁也,尧、舜、禹、周莫不以此生人。孔子绍述之,授于三千朋徒,非惟三千朋徒,娴其谊指,即显者,邦君卿大夫,隐者,接舆荷蒉,以至难与言,如互乡愚幼,如阙党小子,罔不鳃鳃引诱,欲人人共立而共达焉。用是,皇皇于齐、卫、陈、蔡、宋、楚之邦,席不暇暖,辙不得辍,其心为何心耶?孔子四方千古之心与!盖载大德,并之无二已。今委蛇胶序间,读孔子遗书,展帙逐墨,并心而赴。时父师见其诵读勤劬,不少悖谬,师可之,父兄以至朋戚皆称可,不以为非,彼亦怡然自许也。其可而许也,果孔子所谓仁者乎?长献于有司,信牒染褚不可穷以辞,有司见其不可穷以辞,而其词不忤于众,故有司可之。党里四方人士皆称可,不以为非,彼亦泰然自满也。其可而满也,果孔子所谓仁者乎?果为仁,即日展帙,日逐墨,日日学孔也。否则,道越而欲面冥山,吾见其日背冥已。比就除日,得莅苍赤,措注宰割,与往岁习于父师、献于有司者,证合否耶?其不视往昔所为如故,楮弃髦,鲜矣。宦足而身退,宫室隆矣,妻妾容与备矣。问其向所谓诵读者,十不能记其二三也,若夜寐啽呓中事矣。己不用,又使其子弟为之,子弟能趾其所怡然泰然者,闾里之人,靡不哆哆而声称有以孔子所生人者,喁喁款语,即相顾逡巡辟易,莫取或承,甚或疾视焦谔以为远,且迂国家造士,顾欲得若人已哉。[24]

隆庆六年(1572)春,李渭回家省亲,祭扫祖先墓。应思南知府田稔之邀在真武观举办讲座,此次讲座的主题是论孔子仁学。田稔邀李渭撰写《学记》。多年后的万历七年(1579)冬,李渭在《修思南府学碑记》中叙述了当时的情景:“是日,阳和清,穆云行,鸟飞天地,生生大德,洪鬯两间,在坐者长幼循序,答问取次,诵书歌诗,肃肃雍雍。渭曰:即此仁,何以加诸?育庵省里甲氓隶调庸,奖孝弟力田者,导不谊以教化,借法比不用,即此何以加诸?命渭撰《学记》。且欲得一二语明孔仁以励诸誉彦,今九载,尚虚然喏也。”[25]

在此李渭一针见血地指出:“孔子学,学仁也。尧、舜、禹、周,莫不以此生人……果为仁,即日展帙,日逐墨,日日学孔也。……孔子之仁,即树根柢也……以孔子遗书比偶为文词,是枝叶耳。”(380)李渭认为孔子创立的学问就是要学会“仁”的至理。古代圣贤尧、舜、禹、周文王,没有一个不是凭借此道使人们得以生生不息的。学习孔子之仁,不能只停留在书本上、口头上,应落实在行动中。此外,李渭还认为孔子之“仁”是“根柢”,孔子之书是“枝叶”,“仁”就是“德”,即“仁德”,学贵在于求仁、学仁、识仁、为仁、归仁,不能在细枝末节上费工夫,否则便会出现三种弊病:

一是“学不明宗”。“夫学先于明宗,伯淳既没,文成不作,孔子之宗几于不明。”[26]所谓“明宗”,就是彻悟为学宗旨,识得本心,而儒家宗旨即“明明德”“识仁”是也。欲要完善人格修养,修齐治平,首先要明宗识仁,若“道不明,则仁体裂,天地闭”[27],“修行不知德,修与不修等,如入暗室,有目不见,以手扶壁,有足不前”[28]。阳明去世后,后世学者多在“道不明”“不知德”的状态中煞费苦心地盲修瞎练,故李渭通过揭示孔孟“仁”的为学宗旨,重新回归先秦孔孟儒学的根本精神,觉民行道,以匡扶阳明心学之正。

二是“认知识为良知,以致知为剩事”[29]。当时学者要么把“见闻之知”(知识)当作“觉性之知”(良知)来对待,不肯“反身而诚”去心地上下工夫;要么将“致知”工夫看作多余的事,整日只徒

争辩,竞逞口舌之能,不愿脚踏实地,躬行践履。

争辩,竞逞口舌之能,不愿脚踏实地,躬行践履。

三是援佛入儒之异端,崇虚尚玄之浮靡。阳明心学发展到李渭生活的时代,出现“援佛入儒”的现象,黄宗羲在《明儒学案》中说:“阳明先生之学,有泰州、龙溪而风行天下,亦因泰州、龙溪而渐失其传。泰州、龙溪时时不满其师说,益启瞿昙之秘而归之师,盖跻阳明而为禅矣。然龙溪之后,力量无过于龙溪者,又得江右为之救正,故不至十分决裂。泰州之后,其人多能以赤手搏龙蛇,传至颜山农、何心隐一派,遂复非名教之所能羁络矣。”[30]针对此种好谈性命,崇虚尚玄,不重行动的学风,万斯同提出了批评:“隆万间,新学甚盛,士子竞务讲席以为名高。其言既不皆轨于正,而其行又绝无以副之,则狂妄之病中之深也。”[31]张烈在《王学质疑》中认为其病在“欲为儒而显叛大儒,欲窃佛而见嗤于佛,两无所容,而邪遁之苦亦已甚矣”[32],“其说盛行于嘉、隆,天下讲学者莫不以诋朱为能。万历之世,仙佛杂伯并行,士子不复知有儒矣”[33]。阳明在世时,尚可自圆其说,然阳明去世后,其后学诸子对其学说任意发挥,离其宗旨越来越远。为了匡扶心学之正,纠正当时学界空谈禅语、名不符实的狂妄之病,李渭重新回归到孔孟那里,将王阳明“心即理”的本体论直接奠基于本心之仁体上,“辟异端,黜浮靡”[34],提出了“求仁”之旨、“毋意”之学、“先行”之用及“中和”之境。

嘉靖四十五年(1566),李渭出任韶州知府,乃在境内修建“求仁馆”。据同治《韶州府志·宦绩录》载:“李渭,字湜甫,思南人,少举于乡。嘉靖末,以工部郎中出知韶州,持躬清约,劝农桑,申孝弟,民多化之。尝构求仁馆,政暇与诸生论学其中。”[35]隆庆五年(1571)夏四月,与建昌罗近溪同讲学于石鼓。[36]此期间著有《游衡语录》,他在《游衡语录》中说:“学以求仁。时时千古,不为一时之计;时时四方,不为一家之谋;时时万物,不为一身之念。”[37]由此可见,求仁乃是李渭心学思想的宗旨。明确了“求仁为宗”的思想宗旨,李渭主张通过“学仁”,提高道德修养,成就高尚人格。圣贤怎么做,我也怎么做。李渭13岁时,就成为思南府学生员。在校期间,他对学堂供奉的孔子圣像尤为崇敬瞻仰;居家时,他勤奋谨慎,没有丝毫疏忽懈怠,史料记载他经常“向黉序礼木像惟谨,归而悚然若有惕者”[38]。读到《孟子》“伊尹耕莘”章时,则曰:“尧舜君民事业,自一介不取始,交际岂可不谨!”[39]遂以“一介不敢妄取,一言不敢妄语,一事不敢妄为”为自律工夫,于交际甚严。每每外出,则轻车简从,“萧然布素,计偕以一仆自随”[40]。此时李渭在修学上,常常以戒慎恐惧自律,时时以圣贤自期,与人交往以谨小慎微为要枢。

李渭对仁的体悟,是其思想飞跃的关键问题。早在嘉靖四十一年(1562)冬拜泰州王门第三代弟子耿定向(字在伦,又字端芝,号天台,又号楚侗,湖广黄安人,官至户部尚书)为师时,他就承认自己“见道之眼未醒”,所谓“见道之眼”,即“识仁”“知德”。隆庆四年(1570)冬,李渭到黄安(麻城,今湖北红安县)天台山拜访隐居此地的耿氏兄弟,与定向仲弟耿定理(字子庸,号楚倥,终生为处士)同榻夜话,李渭的思想有了质的飞跃。耿定向在《观生纪》中记载:“(隆庆)四年庚午……是冬,贵阳李湜之来省,与仲子同榻夜话,极称‘明道识仁’语。仲子不答。忽疾呼湜之何在?湜之应声曰:‘在。’仲子曰:‘公在此,安从明道识仁?’湜之洒然有省。”[41]李渭是日在日记中写道:“道不明,则仁体裂,天地闭。惟是念念在民,令同归蔼然一体中,吾之愿也。”[42]不识仁,所做的一切工夫皆是盲修瞎练,使天地万物一体之仁分裂,造成天地人封闭不能相通。他说:“修行不知德,修与不修等,如入暗室,有目不见,以手扶壁,有足不前。”故《大学》有言,“大学之道,在明明德”,明明德就是“识仁”“知德”,可见识仁的重要性。

在为仁方面,李渭说:“人之不可一日无仁,仁之不可一日不为……天地万物,一仁之贯,相与维系于无穷也。人而仁,则天理周流,穷达常变,均有以自见。”(415)李渭认为“为仁”又不能脱离日常生活,“出门、使民、见宾、承祭、在邦、在家”[43]皆是“仁”之发用,皆能彰显“仁”之境界,故云“为仁不离乎日用,执中不远于万方”[44]。李渭在和州任上,“兴学校,抑吏胥,岁省浮费数千金。邻县滞狱,待公而决”[45]。光绪《直隶和州志》载:“李渭,思南举人。嘉靖三十四年知和州,端厚廉慎,练达时政,勤恤民隐。”[46]李渭任广东高州府同知时,“修复书院,教授诸生,亹亹不倦”,妙运计谋以退贼兵,常于太平之时,居安思危,“饬武事,备不虞。西贼来攻,渭率所部,授甲置阵,为三伏以待,贼竟引去”[47]。因而振救百姓于水火,功劳卓著。此外,支持并落实明廷的赋役改革措施,积极推行“一条鞭法”,既增加了朝廷的财政收入,缓解了经济危机,又减轻了人民的负担,缓和了社会矛盾。《大清一统志》载:“李渭,思南人。嘉靖间,为高州府同知,却猺贼,拒属邑馈遗。行一条鞭法,剂量多寡,官为主办,悉放民归耕。”[48]李渭在韶州任上,“持躬清约,劝农桑,申孝弟,民多化之”。李渭在广东按察副使任上,参与谋划“平惠、潮,讨朱良宝,克咸厥功,恩赉加等。经略惠、潮水寨,更置守巡。建清远邑治,开驿,从峡中东山达英德,以通东粤”[49]。任云南参政期间,李渭实心实意,为民办实事,曾组织修筑水利工程,引松溪水灌溉良田万余亩。一次,晋宁、安宁二卫城发生大瘟疫,身为参政的李渭,除了积极请医为患者治病外,还为死者募捐棺材殓葬,卫所内外军民都以此称先生“仁慈”。《御定渊鉴类函》记载:“李渭为云南左参议,浚松溪水,灌田万余顷。城晋宁、安宁二州,以翼金碧,时滇用兵久,疫疠大作。渭为药,与糜食,贫民所活无算。”[50]此外,他认为云南距离中原万里之遥,“惟以曲靖为门户,天下有事未便”,并建议“由益都取诸葛路为西路,由广南出桂粤为南路,由金沙连泸渝为水路”,这对边疆稳定可起到积极作用,由于没有得到当事者重视,“事寝不行,然识者韪之矣”。[51]上述种种事实,无一不是李渭“为仁”精神的具体表现。

在归仁的问题上,李渭强调工夫自然而然,浑然天成,不假人力,从而达到“浮云人间作雨,天上常清常明,狂风江中作浪,流水不增不减,知得常清常明、不增不减者”[52]的“中和”境界。

李渭的高弟萧重望在《同野先生年谱序》中,对李渭的学术进行总结时说:

夫学先于明宗,伯淳既没,文成不作,孔子之宗几于不明。尝读先师《答秣陵顾君》,及《爱根仁解》诸说,揽万夫而窥孔室,呼亡子以反故庐,明孔子之宗,如揭日月然。嗟嗟!学不明宗,漫与之语,如以耳食。以故加诚敬于仁体,因防检废兢业。认知识为良知,以致知为剩事者,遄遄皆是。先师有忧之。亹亹斐斐,破本末之二见,谓动静非两途,说择种,说保任,说立民命,说求友亲人。知见则以为不同,修悟则见谓无二。论圣体有果种在地之喻,论理欲有常清常明、不增不减之说。以无不知爱,无不知敬,为天地灵窍。以不学不虑为不勉不思种子,以人一己百,人十己千,为无纤毫人力功夫。辟异端,黜浮靡,启先行孔道,趾毋意奥阃,任仁宗孔,继绝开来,心独苦矣。[53]

萧重望在序言中强调,为学的关键在阐明宗旨,“学不明宗,漫与之语,如以耳食”,先师最担心天下遄遄皆是“认知识为良知,以致知为剩事者”,“故加诚敬于仁体,因防检废兢业”,勤勉发奋“破本末之二见,谓动静非两途”,“辟异端,黜浮靡”,“启先行孔道,趾毋意奥阃,任仁宗孔,继绝开来”,由此可见李渭觉民行道、匡正心学之良苦用心。

李渭认为“仁”是道德本体,它本自常清常明,不增不减,“本体原无间断”[54],所以学者无须着力在生灭上下工夫,无须刻意安排,毋意为功即可。他说:“孔子毋意,孟子不学不虑,程子不著纤毫人力,皆是不安排。知无意脉路,即日夜千思万索,亦是无意;知无纤毫人力脉路,即人一己百,人十己千。如此用力实无纤毫人力。学是学,此不学,虑是虑,此不虑,知得不学、不虑脉路,任人只管学、只管虑,都是不学、不虑。浮云人间作雨,天上常清常明,狂风江中作浪,流水不增不减,知得常清常明、不增不减者,可与言学矣。”[55]李渭在工夫论上的最大特点就是主张“毋意为宗”[56],以“毋意”为求仁之方,强调不着刻意,顺其自然,才是通往“本体”的正途。

在天台山期间,李渭与耿定理对《周易》进行过深入的探讨,对李渭“识仁”有很大影响。耿定向在《绎五经大旨》中有如下记载:

藩参李湜之与仲子论《易》,仲子曰:“闻宋季有谢石者,测字多奇中,识高宗于微时,因被眷宠。嗣为秦桧所构,编管远州,道遇老人于山下,亦善测字。石就之书‘谢’字请测,老人曰:‘子于寸言中立身,术士也。’举掌令更书以卜所终,石书‘石’字。老人曰:‘凶哉!石遇皮必破,遇卒必碎矣。’时押石之石之卒姓皮在傍,而书字在掌中,故云。石请老人作字测为何如人,老人曰:‘即以我为字可也。’石测曰:‘夫人立山傍,殆仙乎?’乃长跪请曰:‘吾术不减丈人,乃丈人裒然仙矣,而吾不免于祸,何也?’丈人曰:‘子以字为字,吾以身为字也。’学者须识此,而后可与论《易》。”湜之有深省云:“余尝读杨敬仲《己易》,取之,谓其已见大意。”仲子曰:“伏羲、文王、周公、孔子,是四圣人者之于《易》,亦各言其己也。夫道虽一致而时位不同,故作用亦自不同。随时变易以从道,俟之万世而不惑不缪者,其‘孔易’乎?孔子之于《易》也,学焉耳。试取大小《象传》玩之,卦卦学也,爻爻学也。学不厌,教不倦,立己立人,达己达人,《易》之生生也故如是。夫子之于《易》也,曰赞曰翼,有以矣。”[57]

二人在讨论《周易》时,耿定理从一个测字的故事说起,最后认为不应就字测字,要以身为字,将生命融入易理之中,对学《易》者来说,必须先认识清楚这个大前提。耿定理认为“伏羲、文王、周公、孔子,是四圣人者之于《易》,亦各言其己”,并指出“夫道虽一致而时位不同,故作用亦自不同。随时变易以从道,俟之万世而不惑不谬者”。李渭非常认同耿定理的这一看法,认为体悟易理首先要从自己身心开始,并且指出此说暗合杨简[58]的《己易》思想,李渭说:“余尝读杨敬仲《己易》,取之谓其已见大意。”认为自己经常读杨简的《己易》,并且掌握了他的基本精神。杨简认为“天地之心即道,即易之道,即人之心,即天地,即万物,即万事,即万理”[59],以“易”为“己”,“己”实为“心”,己易即为心易,易为心之易,易道为心之易道。“易者,己也,非有他也。以易为书,不以易为己,不可也。以易为天地之变化,不以易为己之变化,不可也。天地,我之天地;变化,我之变化,非他物也。私者裂之,私者自小也。……自生民以来,未有能识吾之全者。惟睹夫苍苍而清明而在上,始能言者名之曰天。又睹夫然而博厚而在下,又名之曰地。清明者吾之清明,博厚者吾之博厚,而人不自知也。”[60]李渭不仅从《己易》中看到了易道必先从身心上去体悟,而且亦看到了杨简“反身而诚”的体悟方法,即若要自知,反身而诚,明乎一心即可,此即是求复其心之本体,而心之本体即吾之良知,而吾之良知即吾自有之仁义礼智。此正如杨简所云:“诚遂己,则不学之良能、不虑之良知,我所自有也,仁义礼智,我所自有也。万善自备也,百非自绝也。意必固我,无自而生也。虽尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔子,何以异于是?”[61]通乎一己,明乎一心,才能深悟易道,易道即本心。“本心”澄然清明、自然静定、自善自明、知是知非、圆融自足。“大道简易,人心即道”[62],既然本心自然圆明,那么“不如休心无作,即心自是妙”[63],就不需要去心地上做工夫了,单说一个“行”字即可。这个思想对李渭尔后提出的“毋意论”和“先行说”的影响是比较深远的。

那么问题来了,既然“人心自明,人心自灵”[64],为何天下昏昏皆是,而难见一通透者?杨简认为这都是我们的“意”在作祟,“人皆有至灵至明,广大圣智之性,不假外求,不由外得,自本自根,自神自明,微生意焉,故蔽之有必焉,故蔽之有固焉,故蔽之有我焉,故蔽之昏,蔽之端,尽由于此”,“意起我立,必固碍塞,始丧其明,始失其灵”。[65]这个“意”指什么?就是吾人的“私意”,其实就是分别心的意念,包括人我、利害、是非、进退、虚实、多寡、散合、依违、前后、上下、体用、本末、此彼、动静、今古等等,凡此种种,遮蔽了“本心”。本心与意念的区别在于,“一则为心,二则为意;直则为心,支则为意;通则为心,阻则为意”。起意“必”自生,“必亦意之必,必如此,必不如彼,必欲如彼,必不欲如此。大道无方,奚可指定”。“固亦意之固,固守而不通,其道必穷,固守而不化,其道亦下。”“我亦意之我,意生,故我立,意不生,我亦不立。”[66]因为起意则分别心生,生分别心,必然就会走极端,从而形成思维定式,固化不通,执着我见,遮蔽本心。有鉴于此,孔子与门人弟子论学时,谆谆告诫“毋意,毋必,毋固,毋我”(《论语·子罕》)。孟子讲明心,孔子讲毋意,“孔子不言心,惟绝学者之意”,“意毋则此心明矣”。[67]杨简批评当世学者:“不自明己之心,不自信己之心,故亦不信学者之心……贼天下万世之良心,迷惑天下万世至灵至明之心,其罪为大……先圣朝夕谆谆告戒切至之本旨隐没而不白,使后学意态滋蔓,荆棘滋植,塞万世入道之门。”[68]不得不说对杨简思想有深刻领悟的李渭,不论从本体论上,还是从工夫论上,俨然承接了杨简一脉。所以,很少看到李渭讲“心”,因为“毋意则此心明矣”,这对李渭的“毋意”之学的形成与构建提供了理论基础。

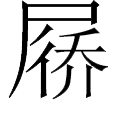

在李渭的心学思想中,最有特色的是他的“毋意”工夫论,所谓“毋意”,就是以不做工夫为工夫。为此他专门著有《毋意篇》,合《大学》《中庸》《易问》为一卷。其弟子萧重望明确指出“先生之学,毋意也”[69]。李渭在《毋意轩记》中表达了自己的为学宗旨:“毋意,千古圣贤学脉也。”“识此之谓识仁,闻此之谓闻道。”[70]他认为:

孔子“毋意”,孟子“不学不虑”,程子“不著纤毫人力”,皆非从安排得来。知毋意,即千思万虑,皆毋意也;知无纤毫人力,即己百己千,实无纤毫人力也。学是学此不学,虑是虑此不虑而已。[71]

这是工夫即本体,本体即工夫,即体即用,即上即下的“工夫论”,也是在他不断求学问道、为官从政的历练中证成的。李渭去世后,耿定力总结了他的证道历程:“公之学,自却妄念,以至谨一介取与,去拘士岂远哉?道林先生破其拘挛,余伯兄谓之有耻,仲兄直指本心,近溪先生喝其起灭,卒契毋意之宗。”[72]《贵州通志·人物志》亦用简短文字总结了李渭为学的基本过程:“(李)渭之学基于庭训,切磨于武陵蒋信、黄安、耿定向,至滇与南城罗汝芳同官,其学益进。”(288)

先是幼蒙庭训,谨守礼教。“五岁时,父中宪公(李富)书江门《禽兽说》训之,先生即有省。”[73]此时李渭对于人与禽兽之别有所领悟,深度警醒,思考如何超脱“禽兽”而成为一个真正的“人”。做人的关键在于识得“此心此理”,那么怎么才能识得?为此,李渭经历了一个漫长而曲折的心路历程。

一是以“一介不取”为自律工夫。如前所叙,李渭13岁补郡学弟子员,即“向黉序礼木像惟谨,归而悚然若有惕者”。15岁时,因患肺病,在自家阁楼进行隔离居住,由是开始“未与人接……如何是本心”而“既与人接……本心是如何”[74]的本体之思。

当李渭独处时仍以戒慎恐惧自律,交友以谨小慎微为要。读《孟子》“伊尹耕莘”章时,遂以“一介不敢妄取,一言不敢妄语,一事不敢妄为”为自律工夫,为学作圣以“一介不取”为起点,处世交友以谨慎为要务。后来李渭任广东高州府同知时,在廉州巡视期间,一次夜梦三蛇绕身,亟挥杖,蛇乃去。次日,有合浦县(今属广西)官吏送来美珠,化州、吴川官吏送来金银。李渭一一拒之,并自嘲曰:“三蛇梦破矣!”并告诫周围的人说:“金珠非宝,固吾人蛇蝎哉!”[75]把金银、美珠视为害人之蛇蝎,可见其戒慎自律之深。说明这一阶段李渭有朱子“持敬”思想的影子。

二是问学蒋信,[76]破“楼上楼下光景”。嘉靖十九年(1540),阳明亲传弟子、楚中王门大师蒋信提学贵州。[77]《明世宗实录》载:“嘉靖十九年九月……丁巳……升四川按察司佥事蒋信为贵州按察司副使提调学校。”[78]嘉靖二十二年(1543),蒋信巡视思南府学期间,李渭前往拜谒。蒋信问其所得,李渭于是向蒋信陈述“楼上楼下光景”。郭子章《参政李渭传》云:

癸卯,蒋公信视学贵州,公谒之。因陈楼上楼下光景。蒋公曰:“楼上是假,楼下与朋友谈笑却真。”至“一介不妄取”,蒋公曰:“此犹然楼上意思在,硁硁然小人哉!”公愧甚,以为学十四五年,只成得一个硁硁小人,不觉面赤,背汗淋淋也。[79]

李渭15岁开始静居小楼,探求本心,到再次谒见蒋信时已经30岁,在这15年里,他的主要目的就是“求本心”,并且以为自己找到了为学工夫,即“一介不妄取,一言不敢妄语,一事不敢妄为”,自以为悟道,特寻求心学前辈蒋信印可,不承想反被蒋信棒喝!蒋信说:“楼上是假,楼下与朋友谈笑却真。”意思是学问不是在楼上独处时的清静状态中获得的,而是要下得楼来去事上磨炼,要在事上见心。李渭又提出“一介不妄取”,蒋信棒喝道:“此犹然楼上意思在,硁硁然小人哉!”李渭惭愧无比,以为修学十四五年,只成得一个硁硁小人,不觉面赤,背汗淋淋,无地自容。

李渭后来任华阳知县期间,政务繁忙,然不忘事上磨炼,虽“为锄奸弊,拊流移,不得甘食息”[80],但是“先生处之裕如。或问:‘何以理剧?’先生曰:‘事忙我不忙,事乱我不乱耳已。’”[81]说明李渭的执政能力非凡,面对纷繁芜杂的事务,能够做到“事忙我不忙,事乱我不乱”。同时这也说明李渭经蒋信思南棒喝之后,其心学的向上一机已经历“事上见心”之磨炼,且日益纯熟。

三是向湛若水问学、问政、问序,随处体认天理。嘉靖三十五年(1556),[82]李渭升任高州府(今广东茂名)同知。次年冬,李渭前往广州小禺峒拜谒湛若水,并向其问学、问政、问序,湛若水皆教其“体认天理”。湛若水《思南李氏家乘序》记录了李渭向他问学、问政、问序的详情。

李渭到广东为官时,甘泉虽年届92岁耄耋高龄,但从他为李渭《家乘》作序的情况来看,精神状态良好,对话问答思路非常清晰,没有老年昏聩之状。李渭向其问学、问政、问序,皆告之体认天理,说明“体认天理”是甘泉一生的为学宗旨。他以此来奖掖后学,告诉李渭“体认天理”不仅仅在静坐之中“体认”,为官从政,做学问,写文章,随时随地,随动随静,皆可体认。他告诉李渭:

理者,天之理也。人之生也,父子之孝,君臣之敬,长幼之序,夫妇之别,朋友之信,皆天理也。为子而体认乎孝,所以学为子也;为臣而体认乎忠,所以学为臣也。为夫而体认乎别,为朋友而体认乎信,为长幼而体认乎序,所以学为夫妇、学为朋友、学为长幼也。故学也者,所以学为人也。学为人也者,所以学为圣也。学为圣也者,所以学为天也。[83]

由此看来,甘泉所谓的“天理”,其实是指道德意识、社会规范和道德本体,其中既包含道德意识、社会规范的“理”,也涵盖了道德本体的“理”。故甘泉认为此天理是“理无内外”,又是“无内无外”的。

夫物必有始,君子贵反其始。始者,天理也,吾子与族之人体认以反始而已。始者,吾与族人一也,族人与国人一也,国人与天下一也,人与万物一也,人也万物也与天地一也。知吾之与天地万物一,可以反始矣。[84]

他认为天理和宇宙间有形的万事万物,不可分割,单独存在。从根本上阐明了宇宙是一个整体,所以六合之内的事事物物都具有整体性,即“一”,不可分离。甘泉心学思想的一大特色,就是“主于一”,说明他非常强调人我的统一、物我的统一、人与天地万物的统一。只有先明白宇宙万物统一的真实义,才可能从根本上去“反始”。所以做学问、为官从政、书写文章,同出而异名,属于一个整体,没有本质的差别,都需要“随处体认天理”。

如何实现“体认天理”这一目标?关键之处,在“戒惧慎独矣,无内无外矣,无过无不及矣,勿助勿忘矣。斯其至矣”[85]。在此,甘泉告诉李渭应心存敬畏之心,做事情要掌握分寸,涵养本原,恬淡无欲,不费纤毫人力,“勿助勿忘”,一切顺乎自然,此心与道就会吻合,天理自然呈现。

四是拜耿定向为师,受到耿氏兄弟的启发。嘉靖四十一年(1562)季冬,李渭任应天府治中,拜泰州学派大师耿定向为师。耿定向在《观生纪》中记载:“(嘉靖四十一年)季冬,贵阳李湜之与论‘行己有耻’省,因受学。湜之名渭,时为应天治中,累官至大参。”[86]邱禾实对李渭拜师耿定向进行了详细的记录:

会秩满,入为应天治中,时耿天台方倡道应天,侧席以待先生。先生至,因言听道林硁硁语时,汗浃沾背。天台曰:“此耻心也。士行己有耻。伊尹耻君不如尧舜,只是此心。”先生乃益。证所得。久之,天台语之曰:“子庄莅、仁守备矣,欠知及耳。”先生以为然。遂师事焉。日究知及之学。[87]

耿定向的为学工夫是以“不容已”为宗。他认为,孔孟之教,唯以“不容已”之“仁根”为宗。圣人之寻常日用、经世宰物,皆以“不容已”为之。所谓“不容已”,即“莫致莫为,原自虚无中来,不容着见”[88]。耿定向对阳明心学有着强烈的“卫道”意识,通过泰州学派的“格物”论,强调絜矩之道,实际上就是要坚守阳明心学矩矱,抵制所谓阳明后学流弊。在异端批判方面,耿定向虽然顺应阳明后学潮流而不辟佛,但其对“心”学的强调并不妥协于佛教,对于不可接纳的一切异端,耿定向则坚决与之划清界限。因此,对于当时诸多异彩纷呈的思想学说,耿定向考虑更多的是社会和政治效果,这既与其官员身份密不可分,同时也符合儒家的理想追求。耿定向为学工夫和“卫道”意识对李渭影响至深,为他后来揭示的“毋意”之“仁”本体论提供了参考。

隆庆元年(1567)冬,李渭入京觐见,路过湖北麻城,遂登天台山拜访在此隐居读书讲学的耿定向、耿定理、耿定力三兄弟。李渭与兄弟三人相交甚契,受耿定理影响较深。定理对李渭说“顾须敏求道之志”,才能“开见道之眼”,李渭因之有省悟。耿定向在《观生纪》中记载:“隆庆元年丁卯……九月,驻和州,草举劾疏暨申救罗维德、王龙池疏。是月终,还里。……是岁仲冬,李湜之自韶来省,偕登天台。仲子(耿定理)与语曰:‘君有近道之资,载道之器,体道之基,任道之力,弘道之量,达道之材,顾须敏求道之志,开见道之眼,始得。’湜之因有深省云。”[89]李渭坦言:“渭于八者,独愧见道眼未醒耳。”[90]只有“见道乃能以弘道达道”[91]。于是,锲“必为圣人”四字,印而布之海内,将之作为人生目标,激励自己。

隆庆四年(1570)冬,李渭又来天台山访耿氏兄弟,与耿定理同榻夜话。此次与耿定理谈话,让李渭的思想有了质的飞跃。耿定向在《观生纪》中记载:“(隆庆)四年庚午……是冬,贵阳李湜之来省,与仲子同榻夜话,极称‘明道识仁’语。仲子不答。忽疾呼湜之何在?湜之应声曰:‘在。’仲子曰:‘公在此,安从明道识仁?’湜之洒然有省。”[92]并感慨道:“学无所得,若入暗室,有目不见;学求有得,亦如明珠在握,却向外寻。”[93]至此李渭才真正认得本心,识得仁体,但在毋意工夫上仍未彻底。

五是初识“毋意”工夫。嘉靖四十五年(1566)春,54岁的李渭以南京工部郎中之职出任广东韶州(今韶关)知府。在赴任途中,曾到钱塘(今浙江杭州)天真书院拜谒王畿,并与之探讨切磋,学问大增,遂奠定了“无(毋)意为宗”之旨。邱禾实在《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》中记载:

逾年,以缮部郎出守韶阳,访同志于钱塘。因论龙溪“从有对治,从意修省”之旨。先生(李渭)曰:“恶体本无,识得无方消得有,若只消有,有根不断即无体不呈,且从意念着工夫。若无意无念时,从何保认?”(龙溪)因为之语曰:“孔子毋意,孟子不学不虑,明道不着纤毫人力,都只是不安排,知得不安排脉路,然后意想学虑,皆吾家作用,不容着纤毫人力也。”自是先生之学一以无意为宗矣。[94]

龙溪,乃阳明弟子王畿之号,为阳明后学浙中王门创始人。他认为:“吾人学问不离见在”,“先师云:‘千圣学脉,不离见在。’”“良知”原是当下“见在”,先天自足的本体,“君子之学贵于自然”,[95]不须学习思虑,亦无须修正损益,便自然可以得到。凡夫与圣人的区别只在于“能致(悟)”与“不能致(迷)”,不在于用功多少,亦不在于年龄大小。他说:“先师提出良知二字,正指见在而言,见在良知与圣人未尝不同,所不同者,能致与不能致耳”,“千古圣学只从一念灵明识取”,“吾人只是不昧此一念灵明,便是致知;随时随物,不昧此一念灵明,便是格物”,故“君子之学,贵于得悟,悟门不开,无以征学”,“凡与圣,只在一念转移之间,似手反覆,如人醉醒,迷之则成凡,悟之则证圣”。[96]王龙溪以“自然”为工夫的见在良知说,对李渭“毋意论”心学思想的形成起到了决定性作用,以至清代史学家万斯同评价其学术时称:“其大要以万物为一体为主,而归之于自然。”[97]李渭自此肯认本体即是工夫、工夫即是本体的彻上彻下之学。

六是与罗汝芳相交,在濂溪月岩证成毋意工夫。隆庆五年(1571),泰州王门大师罗汝芳来韶州讲学,受到时任韶州知府李渭的热情接待。罗汝芳(1515—1588),字惟德,号近溪,江西南城人。嘉靖三十二年(1553)进士,历官太湖知县、刑部主事、宁国知府,累官至云南左参政。罗汝芳认为,赤子之心本具良知良能,不学而能,不虑而知,当下即是,不用假借,因此赤子一任本心即是道。他说:“大道只在此身,此身浑是赤子……赤子原解知能,知能本非虑学”[98],“赤子良心,不学不虑”,“故圣贤之学,本之赤子之心以为根源,又征诸庶人之心,以为日用”。[99]在他看来,人的良知本来具有,是永远不会泯灭的,不以修炼而增,也不以不修炼而减,圣愚的差别只在于“觉”与“不觉”之间,因而成圣成贤的关键在于觉悟。他说:“今受用的,即是现在良知,而圣体具足。其觉悟工夫,又只顷刻立谈,便能明白洞达,却乃何苦而不近前。况此个体段,但能一觉,则日用间,可以转凡夫而为圣人。若不能一觉,则终此身弃圣体而甘为凡夫矣。”[100]其后李渭与之一同前往湖南道州,拜访宋明理学鼻祖周敦颐少年读书悟道之处——濂溪月岩。据曹胤儒《罗近溪师行实》记载:“己巳(1569),(近溪)居宁安人之丧。辛未(1571),窀穸事竟,乃周流天下,遍访同志,大会乐安,大会南丰,大会韶州。由郴、桂下衡阳,大会刘仁山书舍。每会必有《会语》,今存,而此学大明。且是行也,游濂溪月岩,谒永州舜陵,纵观九嶷,深入蛮洞。陟日观于上封,读禹碑于岳麓,酌贾谊井泉,挹汨罗庙貌,而衡湘幽胜,殆尽其概矣。”[101]此次游学,对李渭来说非常重要,特别是在参访周敦颐故里濂溪月岩期间,被近溪棒喝,他才真正证道,大彻大悟。他在叙述这段经历时说:“本体原无间断,学者不可在起灭上做工夫……予昔日工夫,亦有起灭,被近溪大喝,通身汗浃,从出这身汗,自是欲罢不能。”[102]既然良知本体原无间断,常清常明,不增不减,故此便没有起灭,那么就不存在工夫不工夫的问题,哪里还有起灭可言呢?换言之,良知本体因其本身具有的存有性、绝对性和超越性而不可能有所间断,与此相应,本体发用,玉珠走盘,也不可能在吾人的意念上有起有灭,而是自不容已地当下呈现良知之全体大用。所以良知之理“生生不息,不须把持,不须接续”,一任自然,所谓处处无工夫,处处是工夫。罗汝芳认为:“工夫难得凑泊,即以不屑凑泊为工夫,胸次茫无畔岸,便以不依畔岸为胸次,解缆放船,顺风张棹,无之非是。”他还批评世人道:“学人不省,妄以澄然湛然为心之本体,沉滞胸膈,留恋景光,是为鬼窟活计,非天明也。”[103]照此逻辑推论,应是连“毋意”工夫之意也不得滞留心中,这对于李渭的心学思想的形成与发展来说相当重要,在他参学问道的数人中,当数罗汝芳对他的影响最为强烈。故李渭被近溪棒喝,有如醍醐灌顶,大彻大悟,自此不再在“起灭上作工夫”,“卒契毋意之宗”[104]。

此时,李渭已经年近六旬,从5岁诵习白沙《禽兽说》算起,至“月岩证道”止,其学前后凡六变,历经五十余年,因此李渭晚年回顾自己证道的心路历程时说:“己于此学,入白下(南京)与和州时不同;登天台又觉与白下时不同;与近溪游月岩,又觉与前不同。”[105]可见其“证道”之路不易,亦可见其向道之心弥坚。

综观李渭心学发展脉络,可知他受到王龙溪、耿氏三兄弟和罗近溪一系的“良知现成派”影响最深。日本学者冈田武彦在《王阳明与明末儒学》一书中从学术思想倾向着眼,将阳明后学分为现成派、修正派和归寂派三大类,现成派(左派)以浙中王门王龙溪和泰州学派王心斋为代表,认为良知是心之本体中的现成东西,直接把吾心良知的自然流行当作本体与性命,直接在本体上做工夫,遂成为“本体即工夫派”;归寂派(右派)以江右王门聂双江、罗念庵为代表,主张良知中有“虚寂之体”和“感发之用”的区别,故应立体达用,体立用从,复归寂体;修正派(正统派)以浙中王门钱德洪、江右王门邹守益、欧阳德为代表,他们继承师统,力辟现成派的流荡和归寂派的偏静这两种弊端,提倡用工夫求本体,实即“工夫即本体”说,从而不期而然地具有了接近宋学的倾向。[106]在笔者看来,泰州学派的罗近溪、耿氏三兄弟和黔中王门的李渭亦皆可归为“良知现成派”。且此派与王阳明有着甚深渊源,可归属为阳明认可的“利根”一派,属于王阳明“悟本体即是功夫”一系的法脉。

良知现成派屡被学人指责:“他们轻视工夫,动辄随任纯朴的自然性情,或者随任知解情识,从而陷入任情悬空之弊,以至于产生蔑视人伦道德和世之纲纪的风潮。明末社会的道义颓废,在相当程度上应该归咎于现成派末流。在明末,现成思想不仅流行于儒学,而且流行于禅学,两者合而为一而走向猖狂一路。”[107]“良知现成派”之所以遭到很多学人的诟病,是因为他们认为现成派一有禅学的倾向,二会导致“认欲为理”的后果。然从现成派的心学思想分析,所悟之本体非空而实有,良知体现之仁体谓之有,与禅学有着根本的区别。故李渭之学,以求仁为宗,以毋意为功。此外,“现成良知”之论与“认欲为理”亦有根本不同,其中关键在于彻悟本体之全体大用,若所悟所用皆是良知之全体大用,何来“认欲为理”之行?良知现成派的“末流”不明这两个关键点,才导致走上猖狂一路,李渭提出“先行为用”,正是针对此“末流”而发,并未否定良知现成派也。李渭以毋意为功的求仁工夫,曾遭到当时湛若水再传弟子许孚远的质疑,在《与李同野》中,许孚远与李渭进行了深入探讨。文曰:

老丈以毋意为宗,使人人皆由毋意之学,得无所谓欲速则不达者耶?《大学》欲正其心者,先诚其意,所谓诚其意者,只在毋自欺而求自慊,此下学之功也。颜子有不善未尝不知,知之未尝复行,亦诚吾意而已。吾侪之学,焉可以躐等乎?此理才有悟处,便觉鸢飞鱼跃,触处流行,而不须一毫安排强索之力,然到得与自己身心凑泊尚远。孟子曰:“反身而诚,乐莫大焉。”程子曰:“识得此理,以诚敬存之而已。”识者,默而识之也。识得便须存得,方为己有。时时默识,时时存养,真令血气之私销烁殆尽,而此理盎然而流行,乃是反身而诚,与鸢飞鱼跃同意。不然,饶说得活泼泼地,亦无益也。学者认得容易,翻令此中浮泛不得贴实。此即诚与不诚之介,不可不察也。凡吾侪平日觉有胸次洒落时,感应顺适时,正是诚意端倪,须要存养扩充得去,若作毋意见解,则精神便都散漫矣。[108]

以上许孚远的评论是用程朱“持敬”工夫,以求下学上达,来反对李渭的毋意论,实际上是从相反的方向说明了李渭毋意之论具有反身求仁、一内外、贯动静、合知行的直接简易的特点,一旦体悟仁道之本体,便是鸢飞鱼跃,触处流行,由体发用,自然不须用一毫安排强索之力。李渭的“毋意论”作为一种求仁工夫,正是对王阳明心学立场的坚持。[109]

李渭证道后,与罗近溪同游湖南南岳衡山,大开讲习于石鼓书院,“相与阐发不学不虑之旨”。《石鼓书院志》载:“隆庆年间,(近溪)与太守李同野渭游南岳,刘太仆卿邀至龙雁樵舍,与易臬佥讲订日夕,集后进诸生数十人,校文改课。稍暇,即发明良知实践之学,切切肫肫,务求真实。”[110]该书还对李渭作了《传》:“李渭,号同野,贵州铜仁人。任广东参政,以理学为世所推。隆庆五年夏四月,与建昌罗近溪同讲学石鼓。久之,复自衡游九疑,访濂溪故里,诸生多从游者。”[111]李渭在讲学中揭示了“学以求仁”的宗旨。他在《游衡语录》中说:

学以求仁。时时千古,不为一时之计;时时四方,不为一家之谋;时时万物,不为一身之念。[112]

万历七年(1579)秋,黔中王门心学大师马廷锡请李渭作《渔矶别集》序。李渭序曰:

万历己卯秋,心庵寄渭《渔矶别集》。急读一过,中皆诸君子规励语,心庵欲渭赘一语于卷末,且以为心法云云。渭曰:“心有法乎?”乡者,渭亦斤斤谒人,人曰心有法可传。近读《鲁论》,窃睹记夫子教指,即心字亦未见款款语次间。惟颜渊则曰:其心三月不违仁。自语云:从心所欲,不逾矩。两言外不闻矣。法因人立,心无法。有法,即心也。至于语克己条目,曰非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言勿动。仲弓为仁,则语之以出门、使民、见宾、承祭、在邦、在家。述尧、舜、禹之执中,曰四海困穷,万方有罪,四方政行,天下归心,为仁不离乎日用,执中不远于万方,圣人心法岂空悬摸索者哉?心庵托足委己,不御辅颊间,有所自立,匪饰虚车如世儒尔尔者,不知视渭语可可否否也?[113]

李渭在序言中,探讨了“心有法”与“心无法”的问题,进一步深化了其之“毋意论”。起先,李渭四处求师问道,常听人说“心有法可传”,后来发现“法因人立,心无法。有法,即心也”。从工夫论上讲是心无定法,若执着定法则背离“毋意”宗旨,而从本体论上讲,“仁”才是根本,故云“有法”。所以才能“其心三月不违仁”,“出门、使民、见宾、承祭、在邦、在家”,“从心所欲,不逾矩”,所谓“矩”,即“仁也”。而此之仁体又不能离日常之用,关键在为仁,故云“为仁不离乎日用,执中不远于万方,圣人心法岂空悬摸索者哉?”可见李渭将“心有法”与“心无法”统一起来,深得阳明体用不二之心学法门。综上所述,李渭毋意工夫形成,不是一蹴而就,而是经历了从有为到无为、有法到无法、刻意到毋意的过程。没有证道之前,博学、审问、深思、明辨,上下求索,一旦证道,笃行即可。其实李渭的“毋意”也是一种方便之说,究竟处连“毋意”亦将不存在。故李渭的“毋意”工夫,体用不二,当下圆成,为他的“先行”论奠定了基础。

李渭生活在阳明心学兴盛的时代,阳明主张“知行合一”,李渭主张“先行”,是不是李渭否定“知行合一”呢?其实不是。

首先,从李渭的学统来说,他师从泰州学派大师耿定向,而耿定向是心学的维护者,有强烈的“卫道”意识,这被李渭全盘继承,并推向极致。有学人将李渭“先行”说成“先行后言”,而非阳明的知行合一,并用孔子、甘泉、邹元标为例证,说明是言行关系而非知行关系,并说这是反对“良知现成”,误!又云其“先行”是对“毋意”的修正,又误!李渭实际上是继承和发挥了阳明“知行合一”学说,针对当时学界崇虚尚玄、谈禅说空的现象,而提出了“先行”之说。“知行合一”,“知”是前提,就是“悟道”之意,只有彻悟良知本体,良知自然发用即为行,其实“知”的过程本身就是“行”,故即知即行,知行一体。阳明心学发展到后期,后世学者将“知”与“行”当作两段工夫来看待,故演绎出知先行后、先行后知等理论,从而导致知而不行、盲修瞎练、言行不一、知行分裂的乱象。

万历六年(1578),李渭著《先行录》一书,正式提出先行说,标志其心学体系构建完成。邹元标、李贽分别为其作序。邹元标《李同野先生〈先行录〉序》曰:

予昔与友谭学,友箴予曰:“学岂在

为哉?躬行足矣!”曰:“子知适燕者乎?先诇道里寥廓,山川纡回,然后可以适燕,不然其不至,于摘植塞途者几希。学之不讲,徒曰‘躬行’,亦奚异于是?”曰:“‘先行其言,而后从之者’非耶?”曰:“此夫子告子贡问君子意也。子贡堕在闻识,故药其病而告之。且圣人与君子有辨,曰‘圣人吾不得而见,欲得见君子者’,此可以见矣。他日,又告之曰‘予一以贯之’,此希圣极功也。”

为哉?躬行足矣!”曰:“子知适燕者乎?先诇道里寥廓,山川纡回,然后可以适燕,不然其不至,于摘植塞途者几希。学之不讲,徒曰‘躬行’,亦奚异于是?”曰:“‘先行其言,而后从之者’非耶?”曰:“此夫子告子贡问君子意也。子贡堕在闻识,故药其病而告之。且圣人与君子有辨,曰‘圣人吾不得而见,欲得见君子者’,此可以见矣。他日,又告之曰‘予一以贯之’,此希圣极功也。”

未几,同野先生以《先行录》命余弁卷端,余叹曰:韪哉!先生之心乎。古之学者,学之为君臣焉?学之为父子焉?学之为夫妇昆弟朋友焉?言理便是实理,言事便是实事。近学者谭杳眇之论,高入青冥;忽庸行之常,真若跛蹩。其为不学,子讪笑而讥议者甚矣。

呜呼!共是天下,今之天下即古之天下,吾之人心即古之人心,彼讪笑而讥议者,亦吾躬行之未至欤?先生论学,而以躬行名录,诚末世之瞑眩也。友曰:子今左躬行,何居?曰:知行一体,识得语知而行在其中,语行而知在其中,语先而后在其中。

先生昔常以毋意为宗,观其言曰:学贵修行。若不知德,与不修等。如入暗室,有目不见,以手扶壁,有足不前,子可以观矣。子知先生之学,则予昔之未以子之躬行为是,今以先生躬行为正,盖各有攸当,未可以膜说为也。万里圣途,即之则是,凡我同盟,请绎斯语,庶几为适燕之指南也夫。[114]

邹元标(1551—1624),字尔瞻,号南皋,谥忠介,江西吉水人。万历五年(1577)进士,因弹劾首辅张居正居丧不敬事,被廷杖八十后,谪戍贵州都匀卫达六年之久。在贬谪期间,与孙应鳌、李渭、马廷锡经常交往,相与论学,切磋心学,砥砺名节。“首访清平孙淮海、思南李同野。所至讲学必称两先生,以示圣贤为必可学。”[115]他在《先行录序》中首先指出当时学界的弊病:“近学者谭杳眇之论,高入青冥;忽庸行之常,真若跛蹩”。接着指出李渭之学“以躬行名录,诚末世之瞑眩”,进一步阐释“知”与“行”、“先”与“后”的关系,李渭认为“知行一体,识得语知而行在其中,语行而知在其中,语先而后在其中。”并指出李渭的学术观点“以毋意为宗,观其言曰:学贵修行。若不知德,与不修等,如入暗室,有目不见,以手扶壁,有足不前”。起先,邹元标并不以李渭“躬行”之学“为是”,直到后来才认可。他说:“予知先生之学,则予昔之未以子之躬行为是,今以先生躬行为正,盖各有攸当,未可以膜说为也。万里圣途,即之则是,凡我同盟,请绎斯语,庶几为适燕之指南也夫。”

李渭所谓“先行”,其前提必然是“毋意”识得仁体,他认为:“学贵修行。若不知德,与不修等。如入暗室,有目不见,以手扶壁,有足不前。”并对自己的“先行”说进行了阐释:“知行一体,识得语知而行在其中,语行而知在其中,语先而后在其中。”可见“先行”实为“语行而知在其中”,知只是识得仁体。故知得之仁体为本体,行之“先行”为工夫,盖由“毋意”之向上一机自然发用,故乃突出“先行”之大用也。

李贽为李渭《先行录》作序时说:“言之千百世之上不为先,行之千百世之下不为后;则以言行合一,先后并时,虽圣人亦不能置先后于其间故也。”知行一体,言行合一,先后并时,“非通于道者不能”,“非深于学者不能”。[116]所以说,李渭的“先行”说非但不是否定阳明的“知行合一”说,反而是对“知行合一”说的匡扶与发展。

万历六年(1578),江右王门大师邹守益的弟子李材致信李渭,讨论《大学》修身为本之旨。李材在《答李同野丈书》中附录了李渭的信,文曰:

往岁滇中,承寄《古大学义》《四大儒书》,领益多矣。王柳川令郎来,曾有小启。近闻此子尚留滞滇中,小启计未入览也。修身为本,果是夫子就八目中亲手拈出,非故生枝节,比诚服诚服。若曰:偏滞形骸,执有不化,盖不明知本,要睹知本云云。岂偏滞执有者哉?何由促膝印正。明岁渭将为衡庐之游,八月中秋赴南京大会,不知得如愿否?[117]

李渭认为,修身为本是孔子从八目(格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下)中亲自提出的根本要道,并非细枝末节。如果“偏滞形骸,执有不化,盖不明知本”。而李材认同李渭的修身为本论,亦云:“修身为本者,盖以定千古宗传之的,知修身为本,斯谓知本,斯谓知至。”时下学人大都沉迷于“训诂词章之习”,离道远矣,故阳明先生开出“致良知”一方,以“补偏救弊”。其实“修身为本,似是对时良剂”,才是“扶元之正品”。[118]到李渭生活的时代,“学者谭杳眇之论,高入青冥;忽庸行之常,真若跛蹩”。他及时提出“先行”之说,正是救阳明后学流弊的“扶元之正品”!

其次,李渭不仅在学理上维护阳明心学,而且在实际行动上更是亲身躬行了“先行”说。一从李渭为学看,为了探求本心,他遍访名师,诘难问道,乃至彻悟本心。在此过程中,李渭通过与江门学派的湛若水、许孚远,楚中王门的蒋信,浙中王门的王畿,泰州学派的徐樾、耿定向、耿定理、罗汝芳、焦竑,江右王门的邹善、邓以、王时槐、胡直、邹元标,南中王门的徐阶,黔中王门的孙应鳌、马廷锡等王门弟子和阳明好友的广泛交往,相互切磋,对各派理论学习理解,消化吸收,发展创新,最后形成了自己的心学思想体系。他好学上进、奋发有为的精神让同时代的心学大师深感钦佩,李渭去世后,被耿定向定论为“明好学君子”[119]。二从李渭为政说,李渭每为任一方,实心任事,想百姓之所想,急百姓之所急。在和州知州、韶州知府等任上的作为前已有述。任云南参政时,与近溪论学,各有侧重,“滇人学者谓近溪好谈性命,同野则一意实践,其俎豆同野犹愈于近溪”[120]。乾隆《云南通志》记载:“万历间,(李渭)由粤东副使来任左参政,与滇人士讲明理学。与旴江罗汝芳同官,罗兼谈性命,而渭一意实践。”[121]上述种种,皆是李渭躬行“先行”说的具体体现。

再次,李渭“先行”说来源有二。一是出自孔子。孔子曰:“先行其言,而后从之。”(《论语·为政》)这是孔子解答子贡问君子时的答案。李渭认为夫子教人,因材施教,教无定法,见“子贡堕在闻识,故药其病而告之”。而今天下,标新立异,摇唇鼓舌,嚷嚷者皆是,又有几人肯做脚下工夫?“今之天下即古之天下,吾之人心即古之人心”[122],天不变,心亦不变,彻悟此心,躬行足矣。二是来自《周易》。李渭精通《周易》,嘉靖十三年(1534),以《易》中举。[123]曾于思南府城西小崖门(小岩门)左旁山崖洞穴中学《易》讲《易》(后世将该洞穴称为“点易洞”),并著有《易问》一书。《周易·乾·象传》说:“天行健,君子以自强不息。”就是讲“行”的问题。儒家认为,仁心本源自天,生生不息,自不容已,有其自觉性,有其能动性,就像天一样,天理流行,自然运作,刚健不息,不假人力,“先行”就成其为“刚健有为”的必然。

最后,李渭的“先行说”继承并发扬了其师耿定向“不容已为宗”的学说。耿定向的思想较为复杂,其学滥觞于佛、道、儒,而终归于儒,主要以“不容已”为宗旨。黄宗羲《明儒学案》云:

先生以不容已为宗,斯其可已者耶?先生谓学有三关:一即心即道,一即事即心,一慎术。慎术者,以良知现现成成,无人不具,但用之于此则此,用之于彼则彼,故用在欲明明德于天下,则不必别为制心之功,未有不仁者矣。夫良知即未发之中,有善而无恶,如水之必下,针之必南,欲明明德于天下,而后谓之良知,无待于用。故凡可以之彼之此者,皆情识之知,不可为良。[124]

“不容已”并非耿定向最先提出,实乃源自耿定理。嘉靖四十年(1561),定向、定理、胡直在汉江之畔相会,三人讨论为学之宗旨。定向以“常知为学”,胡直以“无念为宗”,定理则称“吾学以不容已为宗”。胡直当下首肯,而定向大惑不解。后经十余年的“密参显证,远稽近质”,终于“怃然有省”,从而确信“不容已”乃千圣学脉,构建“不容已”之宗旨。定向在《汉浒订宗》对此段公案进行了详细的记录:

嘉靖辛酉秋,余偕仲子晤胡正甫于汉江之浒,相与订学宗旨。余时笃信文成良知之宗,以常知为学无异矣。正甫则曰:“吾学以无念为宗。”仲子曰:“吾学以不容已为宗。”正甫首肯数四,余戄然失已,盖讶仲子忽立此新论也。胸中蓄疑十余年,密参显证,远稽近质,后始怃然有省,窃服正甫之知言,嗟叹仲子之天启也。比年来,益笃信此为尧舜周孔仁脉,虽圣人复起不能易矣。何者?盖仲子所揭不容已者,从“无声无臭”发根,高之不涉虚玄;从“庸言庸行”证果,卑之不落情念。禹稷之犹饥犹溺,伊尹之若挞若沟,它若视亲骸而泚颡,遇呼蹴食而不屑,见入井之孺子而怵惕,原不知何来,委不知何止,天命之性如此也。故曰:“惟天之命,於穆不已。”天不变则道亦不变,顾人契之有深有不深,充之有至有不至耳。[125]

所谓“不容已”,即指“良知现现成成”,“有善而无恶,如水之必下,针之必南”,非人为所助力者。从“无声无臭”发根,到“庸言庸行”证果,无不贯穿着“不容已”的必然之力。这种“不容已”之必然,也就是李渭证悟“本体原无间断”而提出“先行说”的发端,是人本心道德能动的必然表现,所谓“沛然若决江河而有所不可御者”[126],即此之谓也。“先行”说不是盲修瞎练,而是先要彻悟“毋意”,识得仁体,明宗知德。若无彻悟本体之仁,顺之而为“毋意”之功,自然谈不上“先行”之用矣。真彻悟者,所作所为,皆是本心流露,天理自然发用,所到之处,无不符合天道。故彻悟本心,便能率性而为,达到中和境界,成就万物一体之仁,由此乃可赞化天地,与天地参矣。

思南府城西,“大岩之麓,相距数百余步,突起峰峦,巍然秀拔,怪石嵯峨,周于四隅,翠柏森森,与石俱古;一望崆峒,郁郁葱葱,盖黔山之杰出而思唐之第一胜景也”(404)。万历年间,因李渭曾经讲学于此并题写“中和”二字,因名“中和山”。“中和”二字,出自《中庸》,《中庸》有言:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和;中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”儒家“十六字心传”亦有“允执厥中”之言,而究其源头,皆可追溯到《周易》,受易道的影响极为深刻。何谓中和?不偏不倚谓之中,不极端、不固执、不刻意之意;不离不弃谓之和,不分别、不拒绝、不排斥之意。中和就是得天地之正位,适古今之正时,中正刚健有为,因时顺势发用,达到天、地、人三才和谐统一。从本体上看,李渭之学经历了求仁、学仁、识仁、为仁,最终达到归仁之境;从工夫上看,李渭之学从有为到无为、有法到无法、刻意到毋意,以毋意统摄“仁”之本体和“先行”致用,从而到达“中和”境界。由此使本体论、工夫论和境界论统而为一,“中和”既是归仁之境,也是“毋意”之境,更是“先行”之境。在境界上实现了“中和”,也就是万物一体之仁,天人合一之境,可参赞天地之化育矣。从现象世界上看,李渭的“中和思想”主要表现在自我的身心之中和、人我的人际关系之中和、人与天地万物之中和。

纵观李渭一生,寿达76岁,在那个时代来说已是高寿了,除了在青少年时期感染肺病之外,基本上没有遭遇其他重大疾病。这得益于他的“中和”保身之道,保持中和的状态有利于身心的健康。李渭曾在《修观音阁碑记》中记载,时任思南知府蔡应申告诉他,观音大士割手眼为药为父疗疾之事。李渭听后,认为观音大士之孝,不及孔门曾子之孝。孔子曾告诉曾子:“身体发肤受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”(《孝经·开宗明义章》)保护好身体,才能更好地“立身行道”,孝行才得以圆满。曾子终身念兹在兹,直到去世前仍在感叹“启手足幸保全,故兢战终其身,恐堕手足毁残亲遗”(381)。所以孔子告曾子曰:“小杖则受,大杖则走。”在不伤害身体的前提下,尽到人子的本分,这就是保身有道的中和境界。任华阳知县期间,李渭政务繁忙,“为锄奸弊,拊流移,不得甘食息”,但是他“处之裕如。或问:‘何以理剧?’先生曰:‘事忙我不忙,事乱我不乱耳已。’”李渭面对纷繁芜杂的事务,能够做到“事忙我不忙,事乱我不乱”,说明他已渐得“中和”保身之道。当一个人始终保持中和的状态,那么身心中的能量不会淤塞或异常,也不会轻易做出偏激的举动。这样身心处在和谐、稳定之中,就不容易生病。在为官处事上,李渭明时位,知进退,甘于下人,好学上进,中正刚健,顺势而为,不贪慕钱财,不留恋官爵。李渭从三十九岁为官走上仕途以来,先后历任华阳知县、和州知州、高州同知、应天府治中、南京户部员外郎、南京工部郎中、广东韶州知府、广东按察副使,直至晋升云南左参政,都是官运亨通,步步高升,中途从未有反复,亦未遭小人坎陷,经历官场血泪。他认为:“天下许多官爵,都是前人做过,许多金银,都是前人用过,都带不去,还留在世上哄后人,许多人被他哄得东奔到西,西奔到东,无休无歇。”[127]致仕归家时,正值张居正毁天下书院,禁止讲学,而李渭却能在蛮天僰地中著书立说,教授诸生,心情愉快,诸事欢畅,以至高寿,是将其“中和”精神发挥到“从心所欲不逾矩”的自由境界。

在李渭存世的诗文中,大都描绘当地山川景色,将人融入天地中,既形成人与天地的统一,又彰显了人在天地之间的灵性。如《圣岭春耕和李别驾郡城六景》诗云:“岩阿黄虞民,独志唯田园。日出复日入,不知城市喧。去草培嘉禾,两者不并存。汲隧甘自拙,抱膝听禽言。”(422—423)此诗描绘了在大山深处,炊烟袅袅的村寨里,人们过着日出而作,日入而息的日子,向往着老安少怀的生活,不管外面世界如何喧闹,都要培育心中的“嘉禾”,忙时自甘爬山汲水劳作,闲时静听山川鸟兽之音,怡然自得,达到了人与天地万物的统一。又如《中和山》诗云:“霜洲木落意踟蹰,兰纫秋风满客裾。共道吴门如白练,可能赤水拾元珠。袖中明月人何似,曲里青山调自殊。寒署空悲双鬓去,乾坤还借一身扶。”(436)可见,李渭之“中和”,自有易道“乾坤”,霜洲木落,兰纫秋风,袖中明月,曲里青山,“卧月眠云”[128],自然而然,不加雕琢,“山色溪光羁客坐,花香鸟语寄诗杯”(136),呈现了人与天地和谐统一之美,体现了“天人合一”的中和境界。

李渭的“中和”境界论,实际上是一种境界形上学。“境界形上学就是对形而上存在的觉悟。这形上(超越)的存在是不能规定、不可思议的‘大全’,它包含了人的生命,融摄了人的存在。人若能走入‘同天境界’,就可以感受到无限的自由,也能呈现‘真我’存在。”[129]所谓“同天境界”即李渭的“中和境界”。吾人之心与天地万物本来就是浑融为一体的,而人心不能明此本来面目,而将其间隔,分裂为二,不能去除遮蔽,而使道心沦陷于人心,若能“归仁”而“毋意”,自然能达到“中和”之境界。李渭在与天地万物为一体的“中和”境界中,实现了自己的安身立命,实现了人我的和谐相处,实现了自己融入天地万物中的永恒,达到了大自在、大自由的境界。李渭的“中和”境界论与王阳明“万物一体”论的思想是一脉相承的,也与历代儒家的基本思想契合。

李渭从叩问“本心”,到“毋意为宗”,把成为“圣人(仁)”当作人生最高的追求,并走出了求仁、学仁、识仁、为仁、归仁的为学路径,并以“毋意”统摄求仁、学仁、识仁、为仁、归仁,认为“毋意,千古圣贤学脉”,“识此之谓识仁,闻此之谓闻道”,而后开出“先行为用”“中和为境”的知行观和境界论,形成其较为完备彻底且独具特色的心学思想。在前文我们对他的这一心学思想进行深入探讨后,发现李渭心学思想具有如下特色:

一是李渭为学凡六变而证道。李渭自幼立必为圣人之志,受父李富之严格庭训,虽受白沙心学思想影响,然在生命践行的工夫上走的仍是程朱“毋不敬”“思无邪”的“持敬”路线,直到三十岁遇到蒋信点拨“楼上楼下光景”,才转向更为直截了当的阳明心学,为其一生归宗阳明心学开启了逻辑起点。其后谒甘泉,师楚侗,遇龙溪,上天台,最后于濂溪月岩证成“毋意工夫”,由此彻底认得本心,证得仁体,悟得不生不灭之意,而后成就“中和”之境。六变证道的过程实际上也是李渭心学思想形成的过程,“必为圣人”的立志说是李渭从追求理想人格上讲的,“求仁为宗”的本体论是李渭从人之为人的本心即仁的根本上讲的,“毋意为宗”的工夫论是李渭从体认本心的方法和道路上讲的,“先行为用”的知行观是李渭从实地用功的致用上讲的,“中和为境”的境界论是李渭从实现人之生命的理想目标上讲的。从目标、根据、方法、道路、过程上说,李渭的立志说、本体论、工夫论、知行观和境界论这五部分应该是不可分割的统一整体,彻上彻下,环环相扣,有体有用有境界,都从不同侧面强烈地表现出李渭“求仁、学仁、识仁、为仁、归仁”的实践工夫过程,“先行”是“毋意”的结果,“毋意”是“先行”的前提,而悟道“毋意为功”必然落实于“先行为用”,“先行”之“先行”必来自“毋意”之得道。如果缺少其中任何一个维度或任何一个方面,都会偏离李渭心学思想的精神。故此李渭之师耿定向在《祭李同野》一文中赞之云:“惟吾湜之,汲汲皇皇,求友四方,周咨就正,蹑 裹粮,辨弗明而弗措,达忽启于成章。所谓求道之志,任道之力又克兼之,以故沂孔门之真谛,恢越中之遗绪。学主同仁,归乎无意,转见为知,如种在地,功深于己百己千,悟彻夫不学不虑。湜之于斯道卓乎有见,可谓具眼矣。”[130]

裹粮,辨弗明而弗措,达忽启于成章。所谓求道之志,任道之力又克兼之,以故沂孔门之真谛,恢越中之遗绪。学主同仁,归乎无意,转见为知,如种在地,功深于己百己千,悟彻夫不学不虑。湜之于斯道卓乎有见,可谓具眼矣。”[130]

二是李渭心学思想含有浓厚的王湛色彩。李渭虽然最后归宗阳明心学,其心学思想归属于阳明心学,然其心学思想还具有浓厚的湛学色彩。他不仅是甘泉得意弟子蒋信(亦阳明弟子)的门生,而且还多次拜见湛甘泉,得到“随处体认天理”之精髓。甘泉在乃师陈白沙“为学须从静中坐养出个端倪来,方有商量处”[131]的基础上提出了“随处体认天理”,将之作为日常事用中为圣工夫。甘泉认为“天理”,即“天然之理”。所谓“天理者,以其不出人力安排也。理只是一个理,惟不用安排,一出自然,故谓之天”[132],“故在心为理,处物为义,其感通之体乎!体用一原,理无内外”[133],“理无内外故心无内外,心无内外故学无内外。古人为学,即事即心”[134],“心与事应,然后天理见焉。天理非在外也,特因事之来,随感而应耳。故事物之来,体之者心也,心得中正,则天理矣”[135]。故“吾所谓天理者,体认于心,即心学也。有事无事,原是此心。无事时万物一体,有事时物各付物,皆是天理充塞流行,其实无一事”[136]。他认为“所谓随处体认天理者,随已发未发,随动随静。盖动静皆吾心之本体,体用一原故也。如彼明镜然,其明莹光照者,其本体也。其照物与不照物,任物之去来,而本体自若。心之本体,其于未发已发,或动或静,亦若是而已矣”[137]。这种“体认”,不受任何条件的限制,可以“随心随意随身随家随国随天下”[138];也不受时间空间的限制,“随动随静”,随时随处,“不分静时动时,动静一心也,一理也”[139],在任何具体生活和现实经验中,都可以“随处体认‘天理’”,故“将意、心、身、家、国、天下通作一段工夫,无有远近彼此,终日终身,只是体认这‘天理’二字”[140]。

湛若水曾在《思南李氏家乘序》中,叙述了李渭到广州小禺峒向其问学、问政、问序的关键要点,甘泉皆以“体认天理”授之。李渭请教如何体认天理?甘泉事无巨细、不厌其烦地告诉他:理,乃上天所赋,与生俱来。人生天地间,五伦关系,乃天赋至理。父子、君臣、夫妇、朋友、长幼者,都要学会去体认其中的孝、忠、别、信、序之理。所以为学的目的在于做人,而理想的人格是成圣,为圣的方法是依天理而为。李渭又问有关键要点吗?甘泉耐心开导他:一要戒惧慎独;二要无内无外;三要无过无不及;四要勿助勿忘。至于问政、问序,湛若水皆予以耐心开导和详细解答。李渭在问学甘泉的对话中基本掌握了“体认天理”的修学路径和关键要点,尔后遂对王湛两家学问宗旨皆有透彻体证,兼集王湛两家所长而自成一家之言,给他在为学、从政、治家方面提供了理论基础和思想保障。

要特别指出的是,在事功上,李渭还深得阳明军事之学,通晓谋略,有治军之才。他在和州任知州时,“倭贼倡而东至掠芜湖”,“留都远近震竦”,李渭翻新旧城廓,选拔“膂力忮懻武悍之士,纪籍而部署之,与诸战守之具,必严以豫”[141],“化行师帅之外,留情军旅,故比日江上之寇莫之敢侮”[142],使得和州人民得以安定。后任广东高州府同知时,又妙运计谋以退贼兵,常于太平之时,居安思危,“饬武事,备不虞。西贼来攻,渭率所部,授甲置阵,为三伏以待,贼竟引去”,因而振救百姓于水火,功劳卓著。在韶州任知府期间,当地一些居民,尝聚而为盗,盗警颇繁。李渭召集全署幕僚训示说:“夫子告康子‘不欲’二字,千古弭盗张本,倘多欲则身为溪壑,竭民膏脂不足以填,百姓安得不盗?弥山中盗易,弥心中盗难。敢忘自责。”听者皆悚然震动。强调民之聚而为盗,与官府过分贪婪有关,因此,克制官吏心中的过分私欲,减少对人民的骚扰,才是弭盗的根本办法。万历元年(1573)四月,李渭参与谋划“平惠、潮,讨朱良宝,克咸厥功,恩赉加等。经略惠、潮水寨,更置守巡”。李渭在《婺川县迁学记》中谈道:“渭治军旅,曾两趾潮州官舍。”后来李渭得到升迁就是因为能带兵治军、善谋决断的缘故,所以邱禾实说:“(先生)守韶五年,一举卓异,再荐边材,以先生知兵故。”[143]胡松曾将他与东晋指挥淝水之战的谢安、南宋指挥采石矶之战的虞允文相提并论,认为“他日安石淮淝之绩,当归谈笑,虞允文采石之捷,断非武人甲士之所能办矣”[144]。

三是李渭毋意为功的心学思想有泰州学派良知现成的特色。从道统上来说,李渭虽然见人就问学,然载籍师承者仅三人(蒋信、徐樾、耿定向)而已,终归属于阳明后学弟子。不管是青少年时代学于蒋信、徐樾,还是中年时期拜师耿定向,他们都是阳明后学的代表人物;在心学理论上,李渭的心学思想深受王畿“良知见在”及泰州学派“良知现成”说的影响,从而生发了“不学不虑”的“毋意”为学工夫。“余姚衣钵,洙泗之精”(369),李渭承接了阳明之衣钵,深得孔孟之精髓,耿定向曾期之“翼主道盟,延此学脉于奕世”[145]。故李渭的“毋意为功”与龙溪“良知见在”和泰州“良知现成”有异曲同工之妙。“良知见在”与“良知现成”,虽然在表达上有细微差别,在重心上亦有所不同,但二者都体现了“当下”本心的状态,既有本体之“现成”,又有工夫之“现成”,强调了良知本体先天的具足与良知本体后天的发用。李渭恰恰在这两个方面均有建树,他一方面实心任事,一意实践,力倡先行;另一方面又以“毋意为宗”,归宗自然,正体现了“良知见在”与“良知现成”的真实内涵。

四是李渭的先行说思想发展了王阳明知行合一的心学思想,具有阳明事上磨炼实地用功的实学精神。阳明的知行合一落实于钱谷兵甲、搬柴运水的为政行事上便是实学工夫。李渭传承阳明“知行合一”之教,勇于针砭时弊,躬行践履,发明毋意,力倡先行,以纠正当时学界空谈禅语、坐而论道的狂妄之病。正如万斯同概括的,隆庆、万历年间,阳明后学盛行天下,会讲成风,空谈性命,其言既不皆于正,其行又不能副之,则落入狂妄之病,蹈入空疏之弊。“繄世学人,聪明特达者立谈觌体矣,耽虚见而鲜实际;恂谨好修者履绳践轨矣,多自封而鲜灵识。”[146]当时所谓聪明的学人,当下空谈见体,多沉溺于心体成为虚见,而不去实际用功,谨慎修行,躬行实践,致使阳明知行合一之学渐失其传,有违阳明心学的宗旨。针对这一现象,李渭奋起“卫道”,继承和发挥了王阳明的“知行合一”学说,破天荒地提出了“先行”之说,被邹元标赞之为:“先生论学,而以躬行名录,诚末世之瞑眩也。”意即李渭之先行说,诚不愧是晚明末世的冷静思考。由此可见,李渭真切实践并传承了王阳明“即事为学不着空”的实学精神。

李渭的心学思想,对整个阳明心学的完善与发展有着极其重要的意义。李渭继承了孔子、孟子、陆九渊、杨简、陈白沙、王阳明等历代儒家不断发展起来的心性之学和易道思想,并通过与湛若水、许孚远、蒋信、徐樾、王畿、耿定向、耿定理、罗汝芳、焦竑、邹善、邓以、王时槐、胡直、邹元标、徐阶、孙应鳌、马廷锡等阳明后学弟子和阳明好友的广泛交往,相互切磋,对各派心学理论学习理解,消化吸收,发展创新,最后形成了求仁、学仁、识仁、为仁、归仁的心学思想体系。这个体系的建立,从理论上彻底厘清了心学本体、工夫、致用、境界的关系,大道至简,以简驭繁,让后世学者清晰认识到为学的宗旨、路径、方法,并以此为阶梯,直达圣贤之堂奥。为了肯定李渭心学思想的彻底性,胡直赞之曰:“黔中之学,李湜之为彻。”[147]

萧重望评价李渭时说:“尼山开万世道学之统者也。周茂叔开宋儒之统者也。薜文清开昭代诸儒之统者也。贵筑之学,倡至龙场。思南之学,倡自先生。自先生出,而黔人士始矍然,悚然知俗学之为非矣。”(369)罗国贤认为,李渭之学具有“昭揭宗旨”“开示造诣”“破千古之疑”“救一时之弊”[148]之功效,被当世称为“正学”。李渭去世后,“万历二十三年(1595),(贵州)巡按薛继茂以渭倡明正学,建祠祀之”[149]。明神宗按其学问品行赐联:“南国躬行君子,中朝理学名臣。”[150]

[1] 参见郭子章:《黔记》卷四十五,赵平略点校,成都:西南交通大学出版社,2016年,第981页。

[2] 参见王路平等:《明代黔中王门大师孙应鳌思想研究》,北京:群言出版社,2007年。

[3] 郭子章:《黔记》卷五十八,赵平略点校,第1141页。

[4] 参见王路平、石祥建:《王阳明黔籍再传弟子李渭家世考述》,《贵州民族大学学报(哲学社会科学版)》2020年第2期。

[5] 邱禾实:《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》,《循陔园集》卷七,明万历癸丑年刻本。

[6] 郭棐纂修:万历《广东通志》卷十三,《四库全书存目丛书·史部》(第197册),济南:齐鲁书社,1996年,第338页。

[7] 胡松在《李氏谱序》中谈到李渭曾经受学于徐樾:“吾闻李君受学余友徐子子直。”子直,乃徐樾之字。见胡松:《胡庄肃公集》卷二,明万历十三年胡梭刻本。

[8] 参见王路平、石祥建:《王阳明黔籍再传弟子李渭家世考述》,《贵州民族大学学报(哲学社会科学版)》2020年第2期。

[9] 王守仁:《示弟立志说》,《王阳明全集》卷七,吴光等编校,上海:上海古籍出版社,1992年,第259页。

[10] 王守仁:《教条示龙场诸生》,《王阳明全集》卷二十六,吴光等编校,第974页。

[11] 王守仁:《示弟立志说》,《王阳明全集》卷七,吴光等编校,第259页。

[12] 王守仁:《教条示龙场诸生》,《王阳明全集》卷二十六,吴光等编校,第974页。

[13] 思南县志编纂委员会办公室编:《嘉靖道光民国思南府、县志》(点校本),铜仁:思南县志编纂委员会办公室内部出版物,2002年,第368页。本篇嘉靖、道光以及民国的思南府、县志皆出于此版本,后文只以文中注形式注明页码。

[14] 邱禾实:《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》,《循陔园集》卷七,明万历癸丑年刻本。

[15] 陈献章:《禽兽说》,《陈献章全集》卷一,黎业明编校,上海:上海古籍出版社,2019年,第83页。

[16] 参见王路平、石祥建:《王阳明黔籍再传弟子李渭“幼蒙庭训”考》,《贵州社会主义学院学报》2022年第1期。

[17] 郭子章:《黔记》卷四十五,赵平略点校,第979页。

[18] 钱德洪:《年谱一》,王守仁:《王阳明全集》卷三十三,吴光等编校,第1228页。

[19] 郭棐纂修:万历《广东通志》卷十三,《四库全书存目丛书·史部》(第197册),第338页。

[20] 见思南县文庙围墙李渭撰《修思南府学碑记》原碑文。

[21] 以上参见陆九渊:《陆九渊集》,钟哲点校,北京:中华书局,2020年,第566、262、312、7、169、566、112、58页。

[22] 王守仁:《象山文集序》,《王阳明全集》卷七,吴光等编校,第245页。

[23] 王守仁:《象山文集序》,《王阳明全集》卷七,吴光等编校,第245页。

[24] 见思南县文庙围墙李渭撰《修思南府学碑记》原碑文。此文郭子章又记为《重修学记》,与原碑文出入较大,参见郭子章:《黔记》卷十七,赵平略点校,第421页。

[25] 郭子章:《黔记》卷十七,赵平略点校,第420页。

[26] 郭子章:《黔记》卷十四,赵平略点校,第366页。

[27] 李渭:《李湜之先生自纪》,于准:《先儒正修录》,《四库全书存目丛书·子部》(第23册),第435页。又见唐树义审例,黎兆勋釆诗,莫友芝传证:《黔诗纪略》卷三,关贤柱点校,贵阳:贵州人民出版社,1993年,第128页。

[28] 李渭:《游衡语录》,《石鼓书院志补遗》卷三,李安仁等:《石鼓书院志》,邓洪波、刘文莉辑校,长沙:岳麓书社,2009年,第287页。

[29] 郭子章:《黔记》卷十四,赵平略点校,第366页。

[30] 黄宗羲:《泰州学案一》,《明儒学案》卷三十二,沈芝盈点校,北京:中华书局,2008年,第703页。

[31] 万斯同:《李渭传》,《明史》卷三百〇八,《续修四库全书》(第329册),上海:上海古籍出版社,2002年,第373页。

[32] 张烈:《读史质疑四》,《王学质疑》,清同治五年福州正谊书院刻本。

[33] 张烈:《王学质疑自序》,《王学质疑》,清同治五年福州正谊书院刻本。

[34] 郭子章:《黔记》卷十四,赵平略点校,第366页。

[35] 额哲克等修,单兴诗纂:同治《韶州府志》卷二十八,《中国地方志集成·广东府县志辑》(第8册),上海:上海书店出版社,2003年,581页。

[36] 李扬华:《国朝石鼓志》卷一,李安仁等:《石鼓书院志》,邓洪波、刘文莉辑校,第161页。

[37] 李渭:《游衡语录》,《石鼓书院志补遗》卷三,李安仁等:《石鼓书院志》,邓洪波、刘文莉辑校,第287页。

[38] 邱禾实:《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》,《循陔园集》卷七,明万历癸丑年刻本。

[39] 郭子章:《黔记》卷四十五,赵平略点校,第979页。

[40] 郭子章:《黔记》卷四十五,赵平略点校,第979页。

[41] 耿定向:《观生纪》,《耿定向集》附编二,傅秋涛点校,上海:华东师范大学出版社,2015年,第810页。

[42] 李渭:《李湜之先生自纪》,于准:《先儒正修录》,《四库全书存目丛书·子部》(第23册),第435页。又见唐树义审例,黎兆勋釆诗,莫友芝传证:《黔诗纪略》卷三,关贤柱点校,第128页。

[43] 郭子章:《黔记》卷十五,赵平略点校,第388页。

[44] 郭子章:《黔记》卷十五,赵平略点校,第388页。

[45] 焦竑:《参知李公传》,《澹园续集》卷十,《澹园集》,李剑雄点校,北京:中华书局,2013年,第931页。

[46] 朱大绅修,高照纂:光绪《直隶和州志》卷十三,《中国地方志集成·安徽府县志辑》(第7册),南京:江苏古籍出版社,1998年,第273页。

[47] 杨霁修,陈兰彬等纂:光绪《高州府志》卷二十五,《中国地方志集成·广东府县志辑》(第36册),第360页。

[48] 和珅等:《钦定大清一统志》卷三百四十七,《景印文渊阁四库全书》(第482册),台北:台湾商务印书馆,1986年,第208页。

[49] 焦竑:《参知李公传》,《澹园续集》卷十,《澹园集》,李剑雄点校,第932页。

[50] 张英、王士祯等:《御定渊鉴类函》卷一百〇九,《景印文渊阁四库全书》(第984册),第810页。

[51] 参见邱禾实:《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》,《循陔园集》卷七,明万历癸丑年刻本。

[52] 唐树义审例,黎兆勋釆诗,莫友芝传证:《黔诗纪略》卷三,关贤柱点校,第129页。

[53] 郭子章:《黔记》卷十四,赵平略点校,第366页。

[54] 郭子章:《黔记》卷四十五,赵平略点校,第980页。

[55] 唐树义审例,黎兆勋釆诗,莫友芝传证:《黔诗纪略》卷三,关贤柱点校,第128—129页。

[56] 邱禾实:《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》,《循陔园集》卷七,明万历癸丑年刻本。这里的“毋意为宗”专指李渭在工夫论上以毋意为功为宗旨,与其本体论上的“求仁为宗”不同。

[57] 耿定向:《绎五经大旨》,《耿定向集》卷十,傅秋涛点校,第419—420页。

[58] 杨简(1141—1225),字敬仲,世称慈湖先生,浙江慈溪人。南宋孝宗乾道五年(1169)进士,累官至宝谟阁学士。师事陆九渊,发展心学,主张“毋意”“无念”,“无思无虑是谓道心”。

[59] 杨简:《慈湖遗书》卷七,《景印文渊阁四库全书》(第1156册),第699页。

[60] 杨简:《慈湖遗书》卷七,《景印文渊阁四库全书》(第1156册),第687页。

[61] 杨简:《慈湖遗书》卷七,《景印文渊阁四库全书》(第1156册),第691页。

[62] 杨简:《杨氏易传》卷一,上海:上海古籍出版社,1990年,第10页。

[63] 杨简:《慈湖遗书》卷十一,《景印文渊阁四库全书》(第1156册),第808页。

[64] 黄宗羲原著,全祖望补修:《慈湖学案》,《宋元学案》卷七十四,陈金生、梁运华点校,北京:中华书局,1986年,第2475页。

[65] 黄宗羲原著,全祖望补修:《慈湖学案》,《宋元学案》卷七十四,陈金生、梁运华点校,第2476、2475页。

[66] 黄宗羲原著,全祖望补修:《慈湖学案》,《宋元学案》卷七十四,陈金生、梁运华点校,第2477页。

[67] 黄宗羲原著,全祖望补修:《慈湖学案》,《宋元学案》卷七十四,陈金生、梁运华点校,第2476页。

[68] 黄宗羲原著,全祖望补修:《慈湖学案》,《宋元学案》卷七十四,陈金生、梁运华点校,第2478页。

[69] 郭子章:《黔记》卷十五,赵平略点校,第388页。

[70] 邱禾实:《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》,《循陔园集》卷七,明万历癸丑年刻本。

[71] 焦竑:《参知李公传》,《澹园续集》卷十,《澹园集》,李剑雄点校,第931页。

[72] 耿定力:《李同野先生墓志铭》,唐树义审例,黎兆勋釆诗,莫友芝传证:《黔诗纪略》卷三,关贤柱点校,第135页。耿定力在此将李渭的工夫论总结为“五变”,将李渭拜师定向、二上天台列为两变。却未将李渭谒甘泉、见王畿列入。参见耿定向:《祭李同野》,《耿定向集》卷二十,傅秋涛点校,第748页。

[73] 邱禾实:《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》,《循陔园集》卷七,明万历癸丑年刻本。

[74] 郭子章:《黔记》卷四十五,赵平略点校,第979页。

[75] 郭子章:《黔记》卷四十五,赵平略点校,第979页。

[76] 蒋信(1483—1559),字卿实,号道林,湖南常德人,学者称之“正学先生”。先受学阳明,后拜师甘泉。其学兼阳明、甘泉二学之长,《明儒学案》称其“实得阳明之传”,清张廷玉所撰《明史》说他“从若水游最久,学得之湛氏为多”(张廷玉等:《蒋信传》,《明史》卷二百八十三,北京:中华书局,1974年,第7268页)。

[77] 郭子章认为是嘉靖十八年,误。见郭子章:《黔记》卷四十五,赵平略点校,第979页。

[78] 《明世宗实录》卷二百四十一,台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962年,第4873—4881页。

[79] 郭子章:《黔记》卷四十五,赵平略点校,第979页。

[80] 焦竑:《参知李公传》,《澹园续集》卷十,《澹园集》,李剑雄点校,第931页。

[81] 邱禾实:《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》,《循陔园集》卷七,明万历癸丑年刻本。

[82] 《直隶和州志》卷十一《职官志表》记载,李渭,嘉靖三十四年(1555)任和州知州,嘉靖三十五年(1556)周鲁继任。据胡松《送桐野李君入觐序》记载,“明年丙辰(1556),天下藩臬郡县之长,各以其职,率其属朝京师,盖成典云。桐野李君将以是冬发和阳,往职乃事”,可知李渭于嘉靖三十四年(1555)冬离开和州,入觐述职,说明李渭在和州任上仅一年时间。在胡松的《和州李守去思碑记》中,明确记载了李渭任高州府同知的时间,是嘉靖丙辰(即嘉靖三十五年,1556)。

[83] 湛若水:《思南李氏家乘序》,黄明同主编:《湛若水全集》(第16册),上海:上海古籍出版社,2020年,第382—383页。

[84] 湛若水:《思南李氏家乘序》,黄明同主编:《湛若水全集》(第16册),第382—383页。

[85] 湛若水:《思南李氏家乘序》,黄明同主编:《湛若水全集》(第16册),第382—383页。

[86] 耿定向:《观生纪》,《耿定向集》附编二,傅秋涛点校,第805页。

[87] 邱禾实:《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》,《循陔园集》卷七,明万历癸丑年刻本。

[88] 黄宗羲:《泰州学案四》,《明儒学案》卷三十五,沈芝盈点校,第816页。

[89] 耿定向:《观生纪》,《耿定向集》附编二,傅秋涛点校,第809页。

[90] 郭子章:《黔记》卷四十五,赵平略点校,第979页。

[91] 耿定向:《祭李同野》,《耿定向集》卷二十,傅秋涛点校,第748页。

[92] 耿定向:《观生纪》,《耿定向集》附编二,傅秋涛点校,第810页。

[93] 邱禾实:《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》,《循陔园集》卷七,明万历癸丑年刻本。

[94] 邱禾实:《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》,《循陔园集》卷七,明万历癸丑年刻本。

[95] 王畿:《王畿集》,吴震编校整理,南京:凤凰出版社,2007年,第448、297、504页。

[96] 王畿:《王畿集》,吴震编校整理,第81、451、681—682、494、309页。

[97] 万斯同:《李渭传》,《明史》卷三百〇八,《续修四库全书》(第329册),第373页。

[98] 罗汝芳:《罗汝芳集》,方祖猷等编校整理,南京:凤凰出版社,2007年,第37页。

[99] 黄宗羲:《泰州学案三》,《明儒学案》卷三十四,沈芝盈点校,第762、771页。

[100] 罗汝芳:《罗汝芳集》,方祖猷等编校整理,第105页。

[101] 曹胤儒:《罗近溪师行实(节录)》,罗汝芳:《罗汝芳集》,方祖猷等编校整理,第841页。

[102] 郭子章:《黔记》卷四十五,赵平略点校,第980页。

[103] 黄宗羲:《泰州学案三》,《明儒学案》卷三十四,沈芝盈点校,第762页。

[104] 耿定力:《李同野先生墓志铭》,唐树义审例,黎兆勋釆诗,莫友芝传证:《黔诗纪略》卷三,关贤柱点校,第135页。

[105] 邱禾实:《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》,《循陔园集》卷七,明万历癸丑年刻本。

[106] 参见冈田武彦:《王阳明与明末儒学》,吴光、钱明、屠承先译,重庆:重庆出版社,2016年,第98—99页。

[107] 冈田武彦:《王阳明与明末儒学》,吴光、钱明、屠承先译,第99页。

[108] 黄宗羲:《甘泉学案五》,《明儒学案》卷四十一,沈芝盈点校,第977—978页。

[109] 参见王路平等:《明代黔中王门大师孙应鳌思想研究》,第56页。

[110] 李安仁等:《石鼓书院志》,邓洪波、刘文莉辑校,第25页。

[111] 李扬华:《国朝石鼓志》卷一,李安仁等:《石鼓书院志》,邓洪波、刘文莉辑校,第161页。

[112] 李渭:《游衡语录》,《石鼓书院志补遗》卷三,李安仁等:《石鼓书院志》,邓洪波、刘文莉辑校,第287页。

[113] 郭子章:《黔记》卷十五,赵平略点校,第388页。

[114] 邹元标:《李同野先生〈先行录〉序》,《愿学集》卷四,《景印文渊阁四库全书》(第1294册),第130页。

[115] 唐树义审例,黎兆勋釆诗,莫友芝传证:《黔诗纪略》卷三,关贤柱点校,第129页。

[116] 张建业、张岱注:《焚书注》,张建业主编:《李贽全集注》(第1册),北京:社会科学文献出版社,2010年,第322页。

[117] 李材:《观我堂稿》卷三,明万历十五年爱成堂刊本。

[118] 李材:《观我堂稿》卷三,明万历十五年爱成堂刊本。

[119] 唐树义审例,黎兆勋釆诗,莫友芝传证:《黔诗纪略》卷三,关贤柱点校,第136页。

[120] 唐树义审例,黎兆勋釆诗,莫友芝传证:《黔诗纪略》卷三,关贤柱点校,第129页。

[121] 鄂尔泰等修,靖道谟等纂:乾隆《云南通志》卷十九,《景印文渊阁四库全书》(第569册),第654—655页。

[122] 邹元标:《李同野先生〈先行录〉序》,《愿学集》卷四,《景印文渊阁四库全书》(第1294册),第130页。

[123] 据万历《云南通志》卷九记载:“李渭,贵州思南人,贡士。”乾隆《云南通志》卷十八上记载:“李渭,思南人,进士。”笔者按:李渭一生未中进士,而民间有把举人敬称为进士或乡进士的习俗,如田秋长女婿张钦辰,癸卯(1543)科举人,历官武隆知县、梧州府通判,然其在《广东右布政使田公行状》一文中,落款为“承德郎、广西梧州府通判、前乡进士、子婿张钦辰泣涕谨状”。

[124] 黄宗羲:《泰州学案四》,《明儒学案》卷三十五,沈芝盈点校,第815页。

[125] 耿定向:《汉浒订宗》,《耿定向集》卷八,傅秋涛点校,第304—305页。

[126] 王守仁:《传习录中》,《王阳明全集》卷二,吴光等编校,第57页。

[127] 李渭:《游衡语录》,《石鼓书院志补遗》卷三,李安仁等:《石鼓书院志》,邓洪波、刘文莉辑校,第287页。

[128] 万圣山顶之万圣屯有李渭手书的“卧月眠云”摩崖石刻,2019年11月20日,笔者前去考察调研,摩崖石刻已被毁坏,“李渭书”小字尚存。

[129] 宁新昌:《自序》,《境界形而上学:中国哲学的一种解读》,北京:中国人民大学出版社,2019年,第4页。

[130] 耿定向:《祭李同野》,《耿定向集》卷二十,傅秋涛点校,第748页。

[131] 陈献章:《与贺克恭黄门》,《陈献章全集》卷二,黎业明编校,第180页。

[132] 湛若水:《新泉问辩续录》,黄明同主编:《湛若水全集》(第13册),第216页。

[133] 湛若水:《雍语》,黄明同主编:《湛若水全集》(第12册),第65页。

[134] 湛若水:《心性书》,黄明同主编:《湛若水全集》(第14册),第127页。

[135] 黄宗羲:《甘泉学案一》,《明儒学案》卷三十七,沈芝盈点校,第884页。

[136] 黄宗羲:《甘泉学案一》,《明儒学案》卷三十七,沈芝盈点校,第901页。

[137] 湛若水:《答孟生津》,黄明同主编:《湛若水全集》(第21册),第259页。

[138] 黄宗羲:《甘泉学案一》,《明儒学案》卷三十七,沈芝盈点校,第887页。

[139] 湛若水:《新泉问辨续录》,黄明同主编:《湛若水全集》(第13册),第219页。

[140] 湛若水:《大科训规》,黄明同主编:《湛若水全集》(第12册),第171页。

[141] 胡松:《胡庄肃公集》卷四,明万历十三年胡梭刻本。

[142] 胡松:《胡庄肃公集》卷三,明万历十三年胡梭刻本。

[143] 邱禾实:《大中大夫云南左参政李同野先生神道碑》,《循陔园集》卷七,明万历癸丑年刻本。

[144] 胡松:《胡庄肃公集》卷三,明万历十三年胡梭刻本。

[145] 耿定向:《祭李同野》,《耿定向集》卷二十,傅秋涛点校,第748页。

[146] 耿定向:《祭李同野》,《耿定向集》卷二十,傅秋涛点校,第748页。

[147] 郭子章:《黔记》卷四十五,赵平略点校,第980页。

[148] 郭子章:《黔记》卷十四,赵平略点校,第366页。

[149] 贵州省文史研究馆古籍整理委员会编:《金石志·古迹志·秩祀志》,《贵州通志》,贵阳:贵州大学出版社,2010年,第97页。

[150] 唐树义审例,黎兆勋釆诗,莫友芝传证:《黔诗纪略》卷三,关贤柱点校,第131页。

《孔学堂》(中英文)

研究、弘扬、传播中华优秀传统文化的中英双语学术期刊(季刊)

CSSCI扩展版来源期刊

人大复印报刊资料重要来源期刊

国内统一连续出版物号:CN 52-5035/C

国际标准连续出版物号:ISSN 2095-8536

国内邮发代号:66-90

国际发行代号:C9172

赐稿邮箱:gzkxtzz@163.com

联系电话:0851-86408734

地址:贵州省贵阳市乌当区大坡路26号 孔学堂杂志社(550018)/ 贵阳市花溪区孔学堂中华文化国际研修园1号楼(550025)

立足当代 弘扬中华文化

面向世界 对话多元文明

孔学堂杂志社

孔学堂书局

原载:《孔学堂》(中英双语)2023年第3期

转载来源:孔学堂杂志社 2024-04-12

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室