《陈钟祥集》

作者简介

凌惕安,名锺枢,字倜菴,后改惕安,又作惕菴。贵州贵阳人,生于清光绪十八年(1892),卒于1950年。惕安十二岁就学于新创办的达德学堂,毕业后留校任教,直至去世。其间兼事商业,创办安岳兴业社。1947年贵州文献征辑馆改组为贵州文献委员会,凌惕安任副主任。

时局激荡

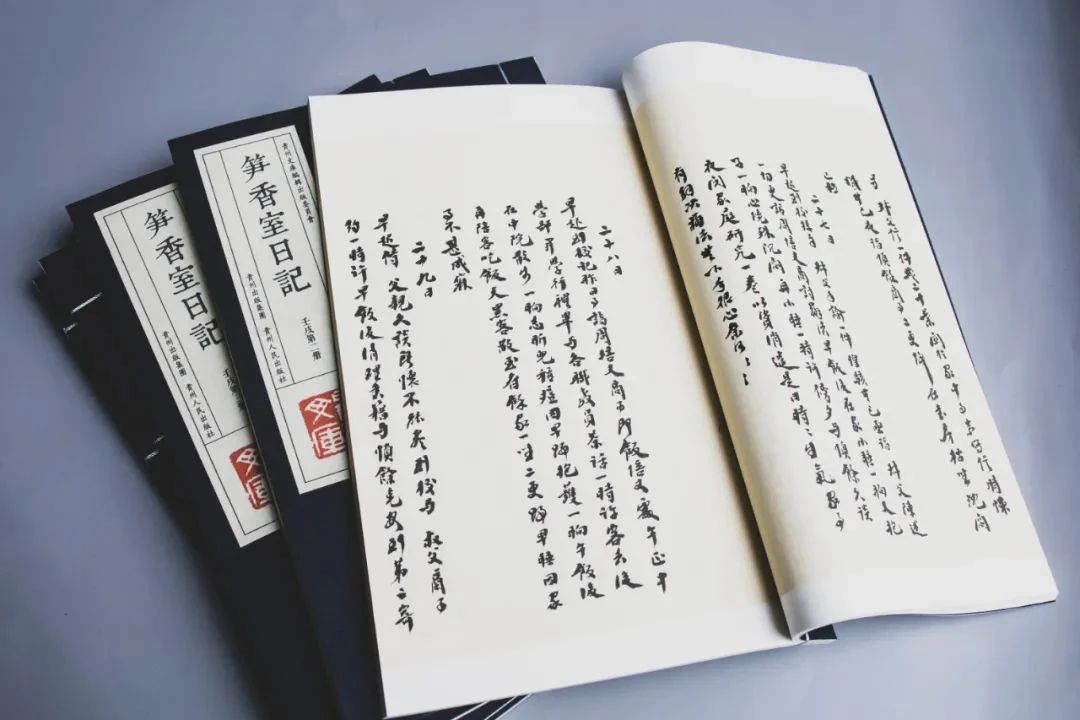

《笋香室日记》包括辛酉日记、壬戌日记、癸亥日记、甲子日记四部分,“笋香室”之名出自苏东坡诗《初到黄州》“好竹连山觉笋香”句。该书以干支纪年,起于辛酉四月廿七日(1921年6月3日),终于甲子十二月廿九日(1924年1月23日)。其间偶有几日、十几日因故不记,但事后必说明不记情由,概述其间的经历,所以可说是大致完整。

日记所记载的数年,正是北洋军阀执政时期,军阀割据,征战不息,政局动荡。此时孙中山在广东组织革命政府,在苏联和中国共产党的帮助下实行联俄、联共、扶助农工的三大政策,改组国民党,筹办黄埔军校,大力培养人才,积极准备北伐。而文化上正是新文化运动如火如荼之时,各种新思想、新思潮涌入,与旧文化激烈交锋,风云激荡。

此数年的贵州,也与全国一样,处在一个黑暗的时期,军阀混战、政局动荡、经济凋敝、天灾频仍、民不聊生,同时又是新旧思想、文化激烈交锋蜕变的时期,《笋香室日记》于此诸端俱有记载。

贵阳作为贵州省会,每一次省政的变动,皆带来社会动荡、人心不安,武人政权的兴替更是大难降临,《笋香室日记》于此记载最详。壬戌三月,袁祖铭(字鼎卿)率“定黔军”进入贵阳,夺取军民两政。

日记三月初五记:“午正与人谈时事,真可谓焦心不了,小百姓准备牺牲而已。”十二日(4月8日):“街上人心惶惶,空气为之一变。闻王天培之兵已到观音山,在省之兵移扎城外,将于下午开拔,深虑于换防之际有劫掠之事,终夜不安,不敢脱衣服睡。”

思想激变

作为个人日记,记载最多的自然是作者的职业与私人生活。凌惕安是私立达德学校的中学国文教师,并协助叔父、校长凌秋鹗做学校的管理。日记中对该校情况记载很多,如经费紧张,教职员生活清苦。

辛酉五月初四日(1921年6月9日)记:“筹谋校款,在表兄处得五百元,在省长公署预领四百元。”九月十三日(10月13日):“寄宿舍火食每日一商,由于校中无款可垫,米价忽涨忽跌,外县学生由于匪患,汇款不到。”

达德学校是贵州近代教育的一个先进代表,在辛亥革命、护国运动都有突出表现。新文化运动在京沪兴起,也波及了万山丛中的贵阳,达德教员黄齐生率领一群学生,于民国六年(1917)东渡日本留学。白话文兴起,达德也是率先响应,使用白话文教材。

就凌惕安而言,他的思想亦新亦旧。他接受过叔父与黄齐生的教育,又随黄齐生短期游学日本,云游南北,又阅读了《新青年》《时事新报》《文学旬刊》《小说月报》等京沪新文学报刊及梁启超、蔡元培、胡适、杨昌济等人的著作,以及留欧人士的通讯,接受了新思潮,提倡科学民主、自由平等,赞美自由恋爱。

日记里还记录了二十世纪二十年代贵阳一个中产家庭的生活状况、知识阶层的日常生活、社会的风俗习尚,是研究那个时期贵阳社会生活史的有用资料。

参考文献:[1]王尧礼.凌惕安《笋香室日记》述略[J].贵州文史丛刊,2021,(03):114-120.

来源:贵州文库 2024-04-12

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室