書名:清代陽明學文獻叢刊

主編:張宏敏

出版社:北京燕山出版社

書號:978-7-5402-7177-0

出版時間:2024年1月1版

册數:366册

中圖法分類號:B248.25-55

前 言

一、『清代陽明學文獻叢刊』的編纂緣起

我最早接觸清代陽明學文獻,是二〇〇〇年九月至二〇〇四年六月期間,在河北大學哲學系師從段景蓮教授學習『中國哲學史』時,因爲段老師點校了清代陽明學者李紱編著的《朱子晚年全論》(『理學叢書』本,中華書局二〇〇〇年版)一書;出版社贈送點校者樣書多本,段老師就順手送一本給我。那時候,自己只知道公開出版的《王陽明全集》中收録有王陽明編訂的《朱子晚年定論》,對李紱《朱子晚年全論》與王陽明《朱子晚年定論》的『全』『定』 兩者之間的關聯并不明白。

二〇〇四年秋,在段景蓮教授的推薦下,我南下杭州師從浙江省社會科學院哲學所吴光研究員,攻讀中國哲學專業碩士研究生。衆所周知,吴光先生是《王陽明全集》《劉宗周全集》《黄宗羲全集》的主編。二〇〇五年,他建議我以『黄宗羲的哲學思想』作爲碩士學位論文選題,同時贈我一套上海古籍出版社一九九二年版二次印刷的《王陽明全集》,以及浙江古籍出版社二〇〇五年增訂版的《黄宗羲全集》,同時命我從《宋元學案》《明儒學案》中輯録出黄宗羲的案語,而後于二〇一二年杭州出版社出版了《〈明儒學案〉〈宋元學案〉之黄宗羲案語》一書。毫無疑問,黄宗羲是明代陽明學文獻系統梳理總結者與清代陽明學的開啓者,他的《明儒學案》彙編刊刻于清初,自然屬于清代陽明學文獻之一種。而我編輯整理的《〈明儒學案〉〈宋元學案〉之黄宗羲案語》,也屬于『清代陽明學文獻』的範疇。同時,自己也思考著『清代陽明學』的學術命題。

在杭州讀書求學期間,吴光先生正主持著二〇〇二年立項的國家社科基金課題『王陽明與陽明學派系列研究』;二〇〇七年課題結項送審,便由我幫忙複印整理課題組成員陸續提交的書稿『陽明學研究叢書』(《王陽明的生活世界》《浙中王學研究》《江右王學通論》《泰州學派研究》《劉宗周與蕺山學派》《王陽明與道家道教》《陽明學派與晚明佛教》《黄宗羲與清代浙東學派》《陽明學與當代新儒學》《東亞陽明學》《陽明學綜論》),同時還校對了韓文中譯本的《東亞陽明學》一書。有一天,在浙江省儒學學會辦公室,我請教吴光老師:『您主編的這套『陽明學研究叢書』,好像缺一本『清代陽明學研究』選題的書稿?』吴老師笑著説:『是啊,你能看出來,説明你在認真思考陽明學研究的前沿問題。我原本是請了浙江大學一位教授來撰寫的,後來他退休了,也就擱淺了。將來,你有機會啦,可以試著寫一本《清代陽明學研究》的書。』

二〇〇八年九月我到浙江工貿職業技術學院從事教學工作,二〇一一年九月再次報考了上海師範大學哲學學院的中國哲學專業博士研究生,導師是中國哲學史研究名家陳衛平教授。入學第一天,陳老師就説:『你現在就要凖備博士學位論文啦,有研究選題嗎?』因爲當時正在編校整理『陽明後學文獻叢書』中的《黄綰集》,我便不假思索,告訴陳老師:『我的博士論文,就寫陽明後學黄綰的哲學思想吧。』陳老師説:『好的,你就按照你的思路放開寫,碰到問題,隨時可以來找我。』就這樣,我在點校好《黄綰集》、編撰了《黄綰生平學術編年》的同時,在二〇一四年五月完成了題爲《從理學、心學到經學:黄綰道學思想研究》的博士學位論文。博士學位論文預答辯,答辯委員會成員中有復旦大學哲學學院研究清代陽明學的陳居淵教授。陳教授在一九九四年第五期的《學術月刊》上發表了《清代的王學》一文,而後他的專著《清代詩歌與王學》也公開出版。清楚地記得,答辯結束後,陳教授問我:『下一步,你打算研究哪一塊?』我説繼續從事陽明後學文獻的整理與研究。二〇一四年九月,我調到浙江省社會科學院哲學所主要從事陽明學文獻整理與研究,并在二〇一五年建言本所同仁以『陽明後學文獻整理與研究』爲題申報獲批國家社科基金重大課題。

在編校整理《葉良佩集》《王宗沐集》等陽明後學文獻以及《台州陽明學研究》的書稿撰寫過程中,我也在承擔吴光老師主編的《浙江儒學通史》中的『清代卷』的書稿撰寫,其中也涉及清代浙江籍儒學家對陽明學的論述。二〇一七年,我萌發了獨立申報國家社科基金課題的想法,題目是『陽明學在清代的傳播與流變研究』,因爲申報經驗不足以及活頁文本寫作技術問題,連續三次申報不中;二〇二〇年,在陳衛平老師的指導下,在主體框架不變前提下,更换了寫作思路,以『清代陽明學文獻整理與思想演變研究』爲題,成功獲批國家社科基金一般項目。在課題申報書及活頁文本撰寫過程中,吴光老師以及浙江大學文學院的束景南教授、張涌泉教授先後提出過不少修改建議,在此,謹致謝忱!

『清代陽明學文獻整理與思想演變研究』課題設計的第一部分,就全面盤點有清一代的陽明學文獻,這也是這部『清代陽明學文獻叢刊』的編纂緣起。當然,從事清代陽明學文獻整理與研究,也與自己在本科、碩士、博士讀書期間遇到的恩師段景蓮、吴光、陳衛平教授有關,因爲他們的學術研究直接或間接地促成了我從事清代陽明學文獻的整理與研究。

下面,我著重介紹一下陽明學在清代的傳播與流變以及由此衍生出來的清代陽明學文獻。

二、陽明學在清代的傳播與流變

梁啓超在《中國近三百年學術史》中認爲:『凡一個有價值的學派,已經成立而且風行,斷無驟然消滅之理,但到了末流,流弊當然相緣而生。繼起的人,往往對于該學派内容有所修正,給他一種新生命,然後可以維持于不敗。』毫無疑問,陽明學派作爲一個在明代中後期『門徒遍天下,流傳逾百年』的有價值的儒家學派,在明清易代後絶不會戛然而止。那麼,陽明學在清代經過繼起者的不斷努力和修正,是如何『按其内在邏輯』傳播與演變的?『清代陽明學』學術命題是否成立,其存在樣態與理論創建又如何?諸如此類的問題理應納入『清代陽明學文獻整理與思想演變研究』的課題設計之中。

明清易代之際,理學反思批判思潮興起,不同學者基于不同立場對陽明學的態度不同:黄宗羲、萬斯同、毛奇齡、張岱、沈國模、史孝咸、王朝式、韓孔當、邵廷采、全祖望、章學誠等浙東學者傳承陽明學學脉,把王陽明的『五經皆史』説轉型爲『通經致用』『言性命者必究于史』的經史之學,是爲清初陽明學在陽明學策源地浙東的『傳承者』;關學(以李二曲、王心敬等爲代表)、北學(以孫奇逢、湯斌等爲代表)、顔李學派(以顔元、李塨爲代表)諸學者『篤守程朱,亦不薄王守仁』,主張朱王『相劑爲用』,完成了講究『明體適用』的『實學』轉化,是爲清初陽明學的『同情者』;顧炎武、王夫之、朱舜水等視陽明學爲『近于禪學』的『明心見性之空言』,在明亡之後以遺民身份對陽明心學予以批判;浙西學者張履祥、吕留良、陸隴其以『王學誤國』爲由,『由王返朱』,力闢『姚江之學』;張烈、熊賜履、朱澤澐、李光地等程朱派理學家以『以异端害正道,陽儒陰釋』爲由,對陽明良知説予以全盤否定,是爲清初陽明學的『批判者』。總之,明清之際學術轉型時期的陽明學,既有浙東學者的堅守與傳承,也有以『空談誤國』『陽儒陰釋』爲由給予的否定性批判,但批判的同時也有對陽明學『經世致用』精神的吸取,進而助力于『明清之際實學思潮』的形成。

清代中前期的主流學術是乾嘉考據學、官方哲學是程朱理學,再加上清廷禁止文人結社講學,陽明學幾乎没有生存的學術土壤:乾嘉考據學中的吴派(以惠棟、江藩爲代表)、皖派(以戴震爲代表)、揚州派(以焦循等爲代表)提倡經學的考證訓詁,認定『考證之學仍皆聖賢之學,良知之學則無此學』,是爲清中葉陽明學的『批判者』;官修《明史·王守仁傳》『終明之世,文臣用兵制勝,未有如守仁者』并首次提出『陽明學』的學術命題,《欽定四庫全書總目·王文成全書》『不獨事功可稱,其文章自足傳世』的認定,足見清廷官方于王陽明及其學術較爲客觀中正的評價,是爲清中葉陽明學的『中立者』;也正是官方的中立態度,清中期也有不少陽明學者,比如爲陸王心學争正統的江右學者李紱、何國材,『由陸王以入净土』的彭紹升、羅有高、汪溍、薛起鳳等,是爲清中葉陽明學的『傳承者』,但主流學術界幾乎没有他們的聲音。由于考據學的考證訓詁,提倡實證、不尚空談的學風不利于心性之學的傳播,故而在考據學、理學夾縫中存活的陽明學在清中葉因受到壓制處于『沉潜期』。

晚清面對『數千年未有之大變局』,今文經學盛行、西學東漸不斷深入,作爲官方哲學的理學受到嚴重衝擊,陽明學在救亡圖存的時局中開始『復興』:羅澤南、賀瑞麟、吴廷棟等理學家,延續理學家對陽明學責難的一貫立場,是爲晚清陽明學的『批評者』;道光年間也有以宗稷辰、胡泉、劉光賁等爲代表的陽明學傳承者,是爲陽明學的『傳承派』;『改革派』(以龔自珍、魏源爲代表)、『洋務派』(以曾國藩、李鴻章、張之洞等爲代表)、『維新派』(以王韜、嚴復、康有爲、梁啓超、譚嗣同等爲代表)、『革命派』(以章太炎、劉師培、蔡元培、孫中山、宋教仁、汪精衛等爲代表)基于不同的考量,不約而同地發出『今欲振中國之學風,其惟發明良知之説』的呼聲,是爲清代後期陽明學的『復興者』。晚清陽明學的復興,有别于明代中後期『風行天下』的陽明學,因西學輸入而雜糅有『新』的思想元素,比如日本陽明學及明治維新的外力刺激,突出强調陽明學的『外王事功』與『經世致用』精神,而陽明心學『反求諸心』『自作主宰』的主體性與西學中的『意志自由』、心理學、唯心論等具有比附、相通之處。

以上所述,便是陽明學在清代的傳播與流變過程,也是我即將撰寫的書稿《清代陽明學思想演變研究》(《清代陽明學史》)的行文基本思路。

三、清代陽明學文獻概述

《清代陽明學文獻叢刊》力求全面系統地輯録流傳于世的與清代陽明學有關的文獻,并依照文獻成文刊印的大致年代、著者的生年、文獻性質等,分門别類地予以裒輯并影印出版。

《清代陽明學文獻叢刊》選録的文獻共分五編。

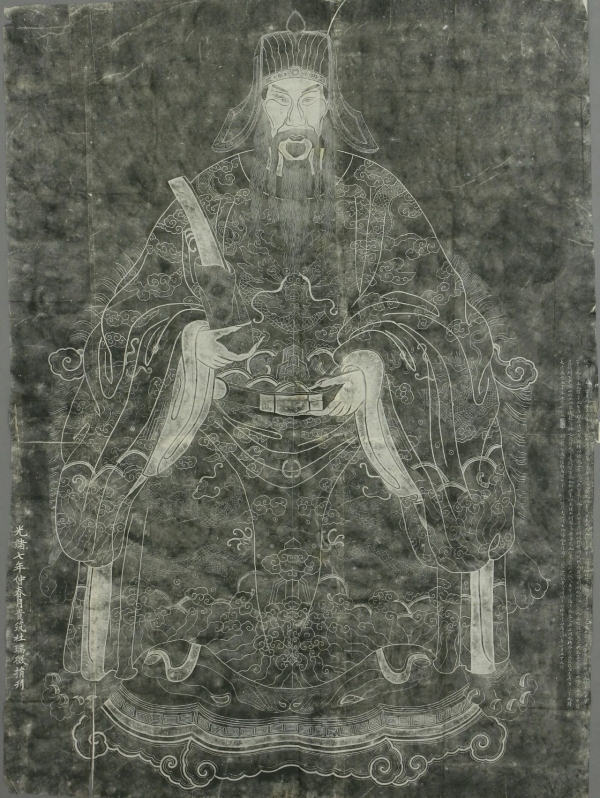

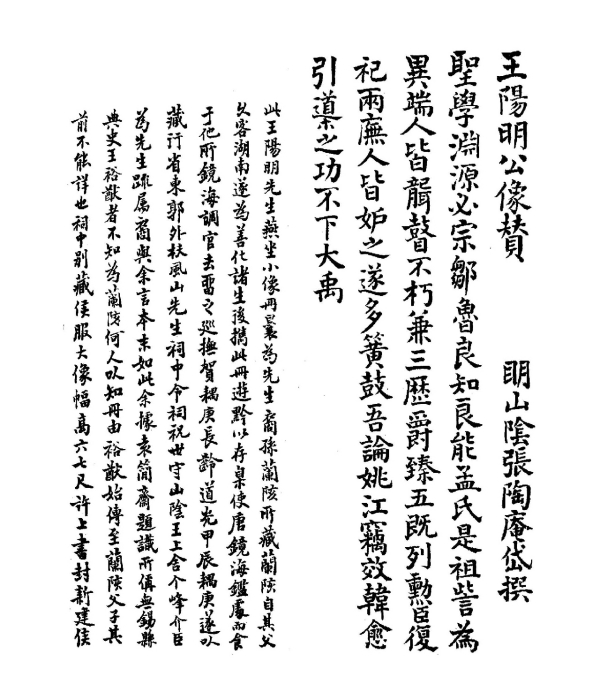

第一編係『清代陽明學導讀文獻』,共四種,第一種是清光緒年間影印的《王陽明先生遺像册》,睹『像』思人,置諸全書卷首,以示對王陽明先生的敬仰。剩下三種文獻是清代學術導讀性質的文獻,分别是梁啓超撰著的成書于一九二〇年冬的《清代學術概論》、成文于一九二三年冬至一九二五年春的《中國近三百年學術史》,書中梁啓超在『陽明學派之餘波及其修正』部分最早對『清代陽明學』進行概論:『明清嬗代之際,王門下唯蕺山一派獨盛,學風已漸趨健實。清初講學大師,中州有孫夏峰,關中有李二曲,東南則爲黄梨洲。三人皆聚集生徒,開堂講道,其形式與中晚明學者無别。所講之學,大端皆宗陽明,而各有所修正。……而稍晚起者有江右之李穆堂,則王學爲最後一健將也。……清代陽明學之流風餘韻,略具于是矣。』一九三一年秋,錢穆始任教北京大學,即爲學生講中國近三百年學術史,邊講邊撰,反復修訂,首尾五年成書;一九三七年商務印書館初版的《中國近三百年學術史》,其中也有對清代陽明學者黄宗羲、毛奇齡、李紱及其思想的相關闡釋。通讀《清代學術概論》《中國近三百年學術史》,可以使我們對清代學術思想的走向有個宏觀瞭解。

第二編係『清代陽明學入門文獻』,主要收録黄宗羲的《明儒學案》、沈佳的《明儒言行録》、徐世昌等人的《清儒學案》,同時輯録《明史》中的《王守仁傳》《儒林傳》以及《清史稿》中的《儒林傳》,藉此,讀者朋友可以對王陽明與明代陽明後學以及清代陽明學學者包括陽明學的反對者的生平學行等有進一步的瞭解。

第三編係『清代陽明學基本文獻』,按照全書、選本、單行本的編排順序,收録清代不同時期刊刻流傳下來的不同版本的《王文成全書》《王陽明先生全集》《陽明先生集要》《陽明别録》《王文成公文鈔》《王陽明先生集》《陽明文集》《陽明文選》《王文成集》《王陽明集節録》《王陽明稿》《陽明先生文章集》等王陽明本人詩文集,以及《朱子晚年定論》《大學古本旁注》《傳習則言》《王陽明先生傳習録論》《王陽明先生傳習録》《節本王陽明集傳習録》《平濠記》《征藩功次》《王文成公年紀》等王陽明本人文獻的單行本。通過王陽明本人文獻在清代不同時期的刊印,足以佐證陽明學在清代的傳播與發展,而陽明學也『斷無驟然消滅之理』。

第四編係『清代陽明學者的文獻』,編選順序基本按照歷史人物的生年排序。主要有孫奇逢的《理學宗傳》《夏峰先生集》,陳確的《陳乾初先生遺集》,朱鶴齡的《愚庵小集》,黄宗羲的《南雷文定》,彭士望的《耻躬堂文鈔》,魏一鰲、尹會一等人的《北學編》,施閏章的《青原志略補輯》《學余堂文集》《施愚山先生文集》,王弘的《砥齋集》《山志初集》《正學隅見述》,毛奇齡的《王文成傳本》《折客辨學文》,李顒的《二曲集》,湯斌的《湯子遺書》,趙士麟的《讀書彩衣堂全集》,張沐的《道一録》《學道六書》《溯流史學鈔》,顔元的《習齋記余》,王復禮的《三子定論》,萬斯同的《儒林宗派》,楊甲仁的《愧庵遺著集要》,彭定求的《姚江釋毀録》《密證録》《省身録》《儒門法語》《南畇文稿》,邵廷采的《思復堂文集》《姚江書院志略》,王源的《居業堂文集》,王崇炳的《學耨堂詩文集》《金華徵獻略》,王心敬的《豐川全集》,方苞的《望溪集》,李紱的《朱子晚年全論》《陸子學譜》《穆堂初稿》《穆堂别稿》,彭啓豐的《芝庭先生集》,全祖望的《鮚埼亭集外編》,程晋芳的《勉行堂文集》,阮葵生的《茶餘客話》,章學誠的《章氏遺書》,羅有高《尊聞居士集》,彭紹升的《二林居集》,惲敬的《大雲山房文稿初集》《大雲山房文稿二集》,莫晋的《來雨軒存稿》,徐潤第的《敦艮齋遺書》,焦循的《雕菰樓集》,姚椿的《晚學齋文集》,潘德輿的《養一齋集》,黄式三的《儆居集》,宗稷辰的《躬耻齋文鈔》《躬耻齋文鈔後編》《躬耻齋詩鈔》,夏炯的《夏仲子集》,李堂階的《李文清公遺書》,吴嘉賓的《求自得之室文鈔》《求自得之室四書説》,魯一同的《通甫類稿》,費熙的《朱子晚年定論評述》,胡泉的《王陽明先生經説弟子記》《王陽明先生經説拾於》《王陽明先生書疏證》《古本大學薈參》,劉光蕡的《劉古愚先生全書》《烟霞草堂文集》《烟霞草堂遺書》,楊千里的《王陽明之歷史譚》和梁啓超的《德育鑒》《節本明儒學案》。通過這些文獻,我們可以讀出陽明學在清代的存在樣態與理論創建。

需要特别關注的是,梁啓超不僅是『清代陽明學』命題提出第一人(見上文《中國近三百年學術史》中的引述),而且梁啓超還是清代陽明學學統過渡到民國陽明學學術研究的標志性人物。因爲,在清光緒三十一年(一九〇五)編撰《德育鑒》《節本明儒學案》時期,梁啓超還是一位崇尚今文經學的傳統儒學家,也是一位對王陽明與陽明學有著深厚感情和信仰意義的陽明學家;而他于民國十五年(一九二六)在北京學術講演會及在清華學校的講稿《王陽明知行合一之教》(一九二六年十二月二十日至次年二月十二日在北京《晨報》上連載),則是一部具有現代學術研究性質的陽明學著作。這就是從清代陽明學家的梁啓超到民國時期陽明學研究專家的梁啓超的分野。另外,梁啓超的老師康有爲也有著深厚的陽明心學情結,他曾説:『孟子之學,心學也。宋儒陸象山與明儒王陽明之學,皆出自孟子。』『言心學者必能任事,陽明輩是也。大儒能用兵者,惟陽明一人而已。』康有爲的陽明學情結也必然會對梁啓超産生影響。

第五編係『清代陽明學批判文獻』,就是對陽明學持批判立場的清代朱子學者、考據學人、今文經學家所涉陽明學的文獻,這也是『清代陽明學文獻』的一個組成部分。主要收録有孫承澤的《考正晚年定論》,張履祥的《楊園先生全集》,陸世儀的《思辨録輯要》,顧炎武的《日知録》,應撝謙的《應潜庵先生集》,䣊成的《䣊冰壑先生全書》,魏裔介的《兼濟堂文集》,張能麟的《西山集》,張烈的《王學質疑》,范鄗鼎的《理學備考》《廣理學備考》《國朝理學備考》,吕留良的《吕晚村先生文集》,陸隴其的《三魚堂文集》《三魚堂外集》,徐乾學的《憺園集》,洪若皋的《南沙文集》,熊賜履的《學統》《閑道録》《經義齋集》《下學堂劄記》,冉覲祖的《陽明疑案》,秦雲爽的《紫陽大指》,李光地的《榕村全集》《榕村語録》《榕村續語録》,張伯行的《困學録集粹》《正誼堂文集》,勞史的《余山先生遺書》,朱澤澐的《王學辨》《陽明輯朱子晚年定論辨》《止泉先生文集》,藍鼎元的《鹿洲初集》,陳梓的《删後文集》,汪紱的《理學逢源》《雙池文集》,雷鋐的《經笥堂文鈔》《讀書偶記》,馬翮飛的《翊翊齋筆記》,鄭之僑的《鵝湖講學會編》,戴震的《戴東原集》,余廷燦的《存吾文鈔》,韓夢周的《理堂文集》,韓夢周的《理堂日記》,翁方綱的《復初齋文集》,戴殿江的《金華理學粹編》,江藩的《國朝宋學淵源記》《國朝漢學師承記》,盛大士的《朴學齋筆記》,方東樹的《漢學商兑》《考槃集》,唐鑒的《國朝學案小識》《唐確慎公集》,張海珊的《小安樂窩文集》,羅澤南的《姚江學辨》,倭仁的《倭文瑞公遺書》,楊德亨的《傳習録拙語》,劉廷詔的《理學宗傳辨正》,曾國藩的《曾文正公詩文集》,劉蓉的《養晦堂文集》,方宗誠的《志學録》《柏堂集續編》,李元度的《國朝先正事略》,賀瑞麟的《清麓文集》,朱一新的《佩弦齋雜存》《無邪堂答問》,黄嗣東的《道學淵源録》和康有爲的《南海師承記》等。

至于『清代方志中的陽明學文獻』,原本擬輯録清代編纂刊刻的地方志文獻中所涉王陽明生前行迹地諸如浙江餘姚、紹興,貴州貴陽、龍場,江西吉安、贛州、龍南,福建平和,廣東和平,廣西南寧等地,與『陽明詩文』『陽明故居』『陽明墓』『陽明洞』『陽明祠』『陽明書院』等與陽明學有關的文獻史料。鑒于《陽明行迹方志文獻選刊》(北京燕山出版社二〇二二年版)已經影印出版,就不重復收録。

總之,《清代陽明學文獻叢刊》係浙江省社會科學院哲學所前輩學者整理的《王陽明全集》(吴光主編,上海古籍出版社、浙江古籍出版社)、《陽明後學文獻叢書》(萬斌主編,鳳凰出版社;錢明主編,上海古籍出版社)陽明學文獻整理傳統的事業延續,是對一六四四至一九一一年清朝年間刊印的陽明學文獻的系統彙編,更是學術界對清代陽明學文獻的首次集成出版,也無疑是一項有意義的學術工作。由于清代文獻浩瀚、搜羅不易,再加上編者本人學力有限、經驗不足,《清代陽明學文獻叢刊》在體例設計、編目遴選中難免存有疏漏,敬請讀者朋友海涵,也請批評指教。

《清代陽明學文獻叢刊》在文獻編目裒輯過程中,得到采薇閣書店執事的鼎力襄助,在此,謹致謝忱!

最後需要説明的是,《清代陽明學文獻叢刊》係國家社科基金課題『清代陽明學文獻整理與思想演變研究』(20BZX070)階段性成果,感謝中國哲學史、陽明學界前輩同仁對我從事陽明學文獻整理與陽明學學術研究的支持與厚愛。

張宏敏

二〇二三年一月六日

謹記于浙江省社會科學院哲學所

總目録

第一册

王陽明先生遺像册 一册 明 張岱 等撰 清光緒間影印本 一

中國近三百年學術史(一)一册 梁啓超 撰 民國五年上海民志書店排印本 五三

第二册

中國近三百年學術史(二)一册 梁啓超 撰 民國五年上海民志書店排印本 一

中國近三百年學術史(一)一册 錢穆 撰 民國二十六年上海商務印書館排印大學叢書本 一一一

第三册

中國近三百年學術史(二)一册 錢穆 撰 民國二十六年上海商務印書館排印大學叢書本 一

第四册

明儒學案(一)六十二卷 清 黃宗羲 撰 康熙三十二年賈潤紫筠齋刻本 一

第五册

明儒學案(二)六十二卷 清 黃宗羲 撰 康熙三十二年賈潤紫筠齋刻本 一

第六册

明儒學案(三)六十二卷 清 黃宗羲 撰 康熙三十二年賈潤紫筠齋刻本 一

第七册

明儒學案(四)六十二卷 清 黃宗羲 撰 康熙三十二年賈潤紫筠齋刻本 一

第八册

明儒學案(五)六十二卷 清 黃宗羲 撰 康熙三十二年賈潤紫筠齋刻本 一

第九册

明儒學案(六)六十二卷 清 黃宗羲 撰 康熙三十二年賈潤紫筠齋刻本 一

第十册

明儒言行録(一)十卷 續録二卷 清 沈佳 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第十一册

明儒言行録(二)十卷 續録二卷 清 沈佳 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第十二册

明儒言行録(三)十卷 續録二卷 清 沈佳 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第十三册

明儒言行録(四)十卷 續録二卷 清 沈佳 撰 清文淵閣四庫全書本 一

明史·儒林傳 卷二百八十二至二百八十四 清 張廷玉 等撰 清乾隆四年武英殿刻本 三〇九

明史·王守仁傳 卷一百九十五 清 張廷玉 等撰 清乾隆四年武英殿刻本 四六五

第十四册

清儒學案(一)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第十五册

清儒學案(二)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第十六册

清儒學案(三)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第十七册

清儒學案(四)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第十八册

清儒學案(五)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第十九册

清儒學案(六)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第二十册

清儒學案(七)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第二十一册

清儒學案(八)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第二十二册

清儒學案(九)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第二十三册

清儒學案(十)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第二十四册

清儒學案(十一)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第二十五册

清儒學案(十二)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第二十六册

清儒學案(十三)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第二十七册

清儒學案(十四)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第二十八册

清儒學案(十五)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第二十九册

清儒學案(十六)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第三十册

清儒學案(十七)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第三十一册

清儒學案(十八)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第三十二册

清儒學案(十九)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第三十三册

清儒學案(二十)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第三十四册

清儒學案(二十一)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第三十五册

清儒學案(二十二)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第三十六册

清儒學案(二十三)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第三十七册

清儒學案(二十四)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第三十八册

清儒學案(二十五)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第三十九册

清儒學案(二十六)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第四十册

清儒學案(二十七)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第四十一册

清儒學案(二十八)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第四十二册

清儒學案(二十九)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第四十三册

清儒學案(三十)二百八卷 徐世昌 撰 民國二十七年天津徐氏刻本 一

第四十四册

清史稿·儒林傳 卷四百八十至四百八十三 趙爾巽 撰 民國十六年清史館排印本 一

王文成全書(一)三十八卷 明 王守仁 撰 清文淵閣四庫全書本 二四五

第四十五册

王文成全書(二)三十八卷 明 王守仁 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第四十六册

王文成全書(三)三十八卷 明 王守仁 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第四十七册

王文成全書(四)三十八卷 明 王守仁 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第四十八册

王文成全書(五)三十八卷 明 王守仁 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第四十九册

王文成全書(六)三十八卷 明 王守仁 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第五十册

王文成全書(七)三十八卷 明 王守仁 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第五十一册

王文成全書(八)三十八卷 明 王守仁 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第五十二册

王文成全書(九)三十八卷 明 王守仁 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第五十三册

王文成公全書(一)三十八卷 明 王守仁 撰 清同治光緒閒浙江書局刻民國十八年浙江圖書館補刻本 一

第五十四册

王文成公全書(二)三十八卷 明 王守仁 撰 清同治光緒閒浙江書局刻民國十八年浙江圖書館補刻本 一

第五十五册

王文成公全書(三)三十八卷 明 王守仁 撰清同治光緒閒浙江書局刻民國十八年浙江圖書館補刻本 一

第五十六册

王文成公全書(四)三十八卷 明 王守仁 撰 清同治光緒閒浙江書局刻民國十八年浙江圖書館補刻本 一

第五十七册

王文成公全書(五)三十八卷 明 王守仁 撰 清同治光緒閒浙江書局刻民國十八年浙江圖書館補刻本 一

第五十八册

王文成公全書(六)三十八卷 明 王守仁 撰 清同治光緒閒浙江書局刻民國十八年浙江圖書館補刻本 一

第五十九册

王文成公全書(七)三十八卷 明 王守仁 撰 清同治光緒閒浙江書局刻民國十八年浙江圖書館補刻本 一

第六十册

王文成公全書(八)三十八卷 明 王守仁 撰 清同治光緒閒浙江書局刻民國十八年浙江圖書館補刻本 一

第六十一册

王陽明先生全集(一)二十卷 首一卷 明 王守仁 撰 清 俞嶙 輯 清康熙十二年俞嶙是政堂刻本 一

第六十二册

王陽明先生全集(二)二十卷 首一卷 明 王守仁 撰 清 俞嶙 輯 清康熙十二年俞嶙是政堂刻本 一

第六十三册

王陽明先生全集(三)二十卷 首一卷 明 王守仁 撰 清 俞嶙 輯 清康熙十二年俞嶙是政堂刻本 一

第六十四册

王陽明先生全集(四)二十卷 首一卷 明 王守仁 撰 清 俞嶙 輯 清康熙十二年俞嶙是政堂刻本 一

第六十五册

王陽明先生全集(五)二十卷 首一卷 明 王守仁 撰 清 俞嶙 輯 清康熙十二年俞嶙是政堂刻本 一

第六十六册

王陽明先生全集(一)二十二卷 首一卷 明 王守仁 撰 清 俞嶙 輯 清康熙十九年餘姚黃氏敦厚堂刻本 一

第六十七册

王陽明先生全集(二)二十二卷 首一卷 明 王守仁 撰 清 俞嶙 輯 清康熙十九年餘姚黃氏敦厚堂刻本 一

第六十八册

王陽明先生全集(三)二十二卷 首一卷 明 王守仁 撰 清 俞嶙 輯 清康熙十九年餘姚黃氏敦厚堂刻本 一

第六十九册

王陽明先生全集(四)二十二卷 首一卷 明 王守仁 撰 清 俞嶙 輯 清康熙十九年餘姚黃氏敦厚堂刻本 一

第七十册

王陽明先生全集(五)二十二卷 首一卷 明 王守仁 撰 清 俞嶙 輯 清康熙十九年餘姚黃氏敦厚堂刻本 一

第七十一册

王陽明先生全集(六)二十二卷 首一卷 明 王守仁 撰 清 俞嶙 輯 清康熙十九年餘姚黃氏敦厚堂刻本 一

第七十二册

王陽明先生全集(一)十六卷 明 王守仁 撰 清康熙二十四年刻本 一

第七十三册

王陽明先生全集(二)十六卷 明 王守仁 撰 清康熙二十四年刻本 一

第七十四册

王陽明先生全集(三)十六卷 明 王守仁 撰 清康熙二十四年刻本 一

第七十五册

王陽明先生全集(四)十六卷 明 王守仁 撰 清康熙二十四年刻本 一

第七十六册

王陽明先生全集(五)十六卷 明 王守仁 撰 清康熙二十四年刻本 一

第七十七册

王陽明先生全集(六)十六卷 明 王守仁 撰 清康熙二十四年刻本 一

第七十八册

陽明先生集要三編(一)十五卷 明 施邦曜 輯 清乾隆五十二年濟美堂刻本 一

第七十九册

陽明先生集要三編(二)十五卷 明 施邦曜 輯 清乾隆五十二年濟美堂刻本 一

第八十册

陽明先生集要三編(三)十五卷 明 施邦曜 輯 清乾隆五十二年濟美堂刻本 一

第八十一册

陽明先生集要三編(四)十五卷 明 施邦曜 輯 清乾隆五十二年濟美堂刻本 一

第八十二册

王陽明先生全集(一)十六卷 年譜二卷 目録二卷 明 王守仁 撰 清 王貽樂 輯 清 陶潯霍 批評 年譜 明 李贄 撰 清道光六年王文德刻本 一

第八十三册

王陽明先生全集(二)十六卷 年譜二卷 目録二卷 明 王守仁 撰 清 王貽樂 輯 清 陶潯霍 批評 年譜 明 李贄 撰 清道光六年王文德刻本 一

第八十四册

王陽明先生全集(三)十六卷 年譜二卷 目録二卷 明 王守仁 撰 清 王貽樂 輯 清 陶潯霍 批評 年譜 明 李贄 撰 清道光六年王文德刻本 一

第八十五册

王陽明先生全集(四)十六卷 年譜二卷 目録二卷 明 王守仁 撰 清 王貽樂 輯 清 陶潯霍 批評 年譜 明 李贄 撰 清道光六年王文德刻本 一

第八十六册

王陽明先生文鈔(一)二十卷 清 張問達 輯 清康熙二十八年致和堂刻本 一

第八十七册

王陽明先生文鈔(二)二十卷 清 張問達 輯 清康熙二十八年致和堂刻本 一

第八十八册

王陽明先生文鈔(三)二十卷 清 張問達 輯 清康熙二十八年致和堂刻本 一

第八十九册

王陽明先生文鈔(四)二十卷 清 張問達 輯 清康熙二十八年致和堂刻本 一

第九十册

陽明先生集要(一)三編 十五卷 明 施邦曜 輯 清光緒五年貴州扶風山陽明祠刻本 一

第九十一册

陽明先生集要(二)三編 十五卷 明 施邦曜 輯 清光緒五年貴州扶風山陽明祠刻本 一

第九十二册

陽明先生集要(三)三編 十五卷 明 施邦曜 輯 清光緒五年貴州扶風山陽明祠刻本 一

第九十三册

陽明先生集要(四)三編 十五卷 明 施邦曜 輯 清光緒五年貴州扶風山陽明祠刻本 一

第九十四册

陽明先生集要(一)十五卷 年譜一卷 明 施邦曜 輯 清宣統三年明明學社排印本 一

第九十五册

陽明先生集要(二)十五卷 年譜一卷 明 施邦曜 輯 清宣統三年明明學社排印本 一

王先生集 一卷 明 王守仁 撰 清 張汝瑚 編 清康熙二十五年五經堂刻廣理學備考本 四七五

第九十六册

王文成集(一)十三卷 明 王守仁 撰 清 張汝瑚 編 清康熙間刻明八大家集本 一

第九十七册

王文成集(二)十三卷 明 王守仁 撰 清 張汝瑚 編 清康熙間刻明八大家集本 一

王陽明文選 二卷 明 王守仁 撰 清 劉肇虞 選評 清乾隆二十九年步月樓刻元明八大家古文本 二七九

第九十八册

王陽明先生文選 七卷 明 王守仁 撰 清 李祖陶 編 清道光二十五年吉安李氏刻金元明八大家文選本 一

第九十九册

陽明先生文章集 四卷 古本大學注一卷 明 王守仁 撰 葛鐘秀 張剛 校勘 清宣統三年明明學社排印本 一

朱子晚年定論 一卷 附王文成公示弟立志說一卷 明 王守仁 輯 清 費熙 評述 清光緒十九年歸安周氏刻本 二六三

朱子晚年定論 一卷 明 王守仁 輯 清咸豐四年雷以諴雨香書屋刻本 三一七

傳習則言 一卷 明 王守仁 撰 清道光十一年晁氏木活字印學海類編本 三八一

陽明先生鄉約法 一卷 明 陳龍正 録 清道光十一年晁氏木活字印學海類編本 三九七

陽明先生保甲法 一卷 明 陳龍正 録 清道光十一年晁氏木活字印學海類編本 四一一

大學古本旁注 一卷 明 王守仁 注 清光緒七至八年廣漢鍾登甲樂道齋刻函海本 四二九

大學古本旁注 一卷 明 王守仁 注 清乾隆綿州李氏萬卷堂刻道光五年李朝夔補刻函海本 四四九

第一〇〇册

王陽明先生傳習録論(一)三卷 清 王應昌 論 清 唐九經 評 清順治三年刻本 一

第一〇一册

王陽明先生傳習録論(二)三卷 清 王應昌 論 清 唐九經 評 清順治三年刻本 一

王陽明先生傳習録 一卷 明 王守仁 撰 清光緒三十一邵阳魏允恭石印本 四三一

第一〇二册

王文成公傳習録 三卷 明 王守仁 撰 清宣統二年成都國學研究會刻本 一

王陽明先生傳習録 五卷 明 王守仁 撰 清光緒宣統間國學保存會排印國粹叢書本 三八九

平濠記 一卷 明 錢德洪 撰 清抄本 五〇九

征藩功次 一卷 兵符节制一卷 十家牌法一卷 明 王守仁 撰 清順治三年刻説郛本 五三五

王文成公年紀 一卷 清 陳澹然 輯 清光緒間石印本 五六三

第一〇三册

理學宗傳(一)二十六卷 清 孫奇逢 撰 清康熙六年張沐程啓朱刻本 一

第一〇四册

理學宗傳(二)二十六卷 清 孫奇逢 撰 清康熙六年張沐程啓朱刻本 一

第一〇五册

理學宗傳(三)二十六卷 清 孫奇逢 撰 清康熙六年張沐程啓朱刻本 一

第一〇六册

理學宗傳(四)二十六卷 清 孫奇逢 撰 清康熙六年張沐程啓朱刻本 一

第一〇七册

夏峰先生集(一)十六卷 首一卷 清 孫奇逢 撰 清道光二十五年大樑書院刻本 一

第一〇八册

夏峰先生集(二)十六卷 首一卷 清 孫奇逢 撰 清道光二十五年大梁書院刻本 一

第一〇九册

夏峰先生集(三)十六卷 首一卷 清 孫奇逢 撰 清道光二十五年大梁書院刻本 一

第一一〇册

乾初先生遺集(一)文集十八卷 别集十九卷 詩集十二卷 首一卷 外編一卷 清 陳確 撰 清餐霞軒鈔本 一

第一一一册

乾初先生遺集(二)文集十八卷 别集十九卷 詩集十二卷 首一卷 外編一卷 清 陳確 撰 清餐霞軒鈔本 一

第一一二册

乾初先生遺集(三)文集十八卷 别集十九卷 詩集十二卷 首一卷 外編一卷 清 陳確 撰 清餐霞軒鈔本 一

第一一三册

乾初先生遺集(四)文集十八卷 别集十九卷 詩集十二卷 首一卷 外編一卷 清 陳確 撰 清餐霞軒鈔本 一

第一一四册

愚庵小集 十五卷 清 朱鶴齡 清康熙十年松陵朱氏刻本 一

第一一五册

南雷文定(一)十一卷 後集四卷 附録一卷 清 黄宗羲 撰 清康熙二十七年靳治荆刻本 一

第一一六册

南雷文定(二)十一卷 後集四卷 附録一卷 清 黄宗羲 撰 清康熙二十七年靳治荊刻本 一

第一一七册

耻躬堂文鈔(一)十卷 詩鈔十六卷 清 彭士望 撰 清咸豐二年重刻本 一

第一一八册

耻躬堂文鈔(二)十卷 詩鈔十六卷 清 彭士望 撰 清咸豐二年重刻本 一

第一一九册

北學編 四卷 清 魏一鰲 輯 清 尹會一等 續訂 清同治七年翰墨林刻本 一

青原志略(一)十三卷 首一卷 清 釋笑峰等 撰 清 施閏章 補輯 清康熙八年刻本 二四五

第一二〇册

青原志略(二)十三卷 首一卷 清 釋笑峰等 撰 清 施閏章 補輯 清康熙八年刻本 一

第一二一册

學餘堂文集(一)二十八卷 詩集五十卷 外集二卷 清 施閏章 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第一二二册

學餘堂文集(二)二十八卷 詩集五十卷 外集二卷 清 施閏章 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第一二三册

學餘堂文集(三)二十八卷 詩集五十卷 外集二卷 清 施閏章 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第一二四册

學餘堂文集(四)二十八卷 詩集五十卷 外集二卷 清 施閏章 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第一二五册

學餘堂文集(五)二十八卷 詩集五十卷 外集二卷 清 施閏章 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第一二六册

學餘堂文集(六)二十八卷 詩集五十卷 外集二卷 清 施閏章 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第一二七册

施愚山先生文集(一)二十八卷 詩集五十卷 別集四卷 外集二集 附家風述略二卷 年譜四卷 清 施閏章 撰 清乾隆刻本 一

第一二八册

施愚山先生文集(二)二十八卷 詩集五十卷 別集四卷 外集二集 附家風述略二卷 年譜四卷 清 施閏章 撰 清乾隆刻本 一

第一二九册

施愚山先生文集(三)二十八卷 詩集五十卷 別集四卷 外集二集 附家風述略二卷 年譜四卷 清 施閏章 撰 清乾隆刻本 一

第一三〇册

施愚山先生文集(四)二十八卷 詩集五十卷 別集四卷 外集二集 附家風述略二卷 年譜四卷 清 施閏章 撰 清乾隆刻本 一

第一三一册

施愚山先生文集(五)二十八卷 詩集五十卷 別集四卷 外集二集 附家風述略二卷 年譜四卷 清 施閏章 撰 清乾隆刻本 一

第一三二册

施愚山先生文集(六)二十八卷 詩集五十卷 別集四卷 外集二集 附家風述略二卷 年譜四卷 清 施閏章 撰 清乾隆刻本 一

砥齋集(一)十二卷 清 王弘 撰 清康熙刻本 二七五

第一三三册

砥齋集(二)十二卷 清 王弘 撰 清康熙刻本 一

第一三四册

山志 六卷 清 王弘 撰 清刻本 一

正學隅見述 一卷 清 王弘 撰 清文淵閣四庫全書本 三六七

王文成傳本 二卷 清 毛奇齡 撰 清嘉慶元年蕭山陸凝瑞堂刻西河合集本 四九一

折客辨學文 一卷 清 毛奇齡 撰 清嘉慶元年蕭山陸凝瑞堂刻西河合集本 五七三

第一三五册

二曲集(一)二十六卷 清 李顒 撰 清嘉慶十五年皋蘭刻本 一

第一三六册

二曲集(二)二十六卷 清 李顒 撰 清嘉慶十五年皋蘭刻本 一

第一三七册

湯子遺書(一)十卷 清 湯斌 撰 清康熙四十二年王廷燦刻本 一

第一三八册

湯子遺書(二)十卷 清 湯斌 撰 清康熙四十二年王廷燦刻本 一

第一三九册

讀書堂彩衣全集(一)四十六卷 全序一卷 題辭一卷 目録一卷 清 趙士麟 撰 清康熙刻本 一

第一四〇册

讀書堂彩衣全集(二)四十六卷 全序一卷 題辭一卷 目録一卷 清 趙士麟 撰 清康熙刻本 一

第一四一册

讀書堂彩衣全集(三)四十六卷 全序一卷 題辭一卷 目録一卷 清 趙士麟 撰 清康熙刻本 一

第一四二册

讀書堂彩衣全集(四)四十六卷 全序一卷 題辭一卷 目録一卷清 趙士麟 撰 清康熙刻本 一

第一四三册

讀書堂彩衣全集(五)四十六卷 全序一卷 題辭一卷 目録一卷 清 趙士麟 撰 清康熙刻本 一

第一四四册

讀書堂彩衣全集(六)四十六卷 全序一卷 題辭一卷 目録一卷 清 趙士麟 撰 清康熙刻本 一

第一四五册

學道六書 六卷 清 張沐 撰 清康熙三十四年刻本 一

溯流史學鈔(一)二十卷 清 張沐 撰 清康熙三十三年敦臨堂刻本 二一一

第一四六册

溯流史學鈔(二)二十卷 清 張沐 撰 清康熙三十三年敦臨堂刻本 一

第一四七册

溯流史學鈔(三)二十卷 清 張沐 撰 清康熙三十三年敦臨堂刻本 一

第一四八册

習齋記餘 十卷 清 顔元 撰 清光緒五年刻畿輔叢書本 一

第一四九册

三子定論 五卷 清 王復禮 撰 清康熙間刻本 一

儒林宗派 十六卷 清 萬斯同 撰 清文淵閣四庫全書本 一八五

愧庵遺著集要 五卷 清 楊甲仁 撰 清光緒三年桐域馬氏刻本 四六五

姚江釋毀録 一卷 清 彭定求 撰 清光緒同治間刻長洲彭氏家集本 六〇七

密證録 一卷 清 彭定求 撰 清光緒同治間刻長洲彭氏家集本 六五五

第一五〇册

儒門法語 一卷 清 彭定求 編 清乾隆十七年刻本 一

南畇文稿(一)十二卷 清 彭定求 撰 清雍正四年刻本 二五九

第一五一册

南畇文稿(二)十二卷 清 彭定求 撰 清雍正四年刻本 一

第一五二册

思復堂文集(一)十卷 附録一卷 清 邵廷采 撰 清光緒間會稽徐氏鑄學齋刻紹興先正遺書本 一

第一五三册

思復堂文集(二)十卷 附録一卷 清 邵廷采 撰 清光緒間會稽徐氏鑄學齋刻紹興先正遺書本 一

第一五四册

姚江書院志略 二卷 清 邵廷采 撰 清乾隆五十九年刻本 一

居業堂文集(一)二十卷 首一卷 清 王源 撰 清光緒五年定州王氏謙德堂刻畿輔叢書本 二八一

第一五五册

居業堂文集(二)二十卷 首一卷 清 王源 撰 清光緒五年定州王氏謙德堂刻畿輔叢書本 一

第一五六册

學耨堂文集(一)八卷 詩稿九卷 詩餘二卷 清 王崇炳 撰 清刻本 一

第一五七册

學耨堂文集(二)八卷 詩稿九卷 詩餘二卷 清 王崇炳 撰 清刻本 一

第一五八册

金華徵獻略(一)二十卷 清 王崇炳 撰 清雍正十一年婺東藕塘賢祠刻本 一

第一五九册

金華徵獻略(二)二十卷 清 王崇炳 撰 清雍正十一年婺東藕塘賢祠刻本 一

第一六〇册

豐川全集(一)二十八卷 清 王心敬 撰 清康熙五十五年二曲書院刻本 一

第一六一册

豐川全集(二)二十八卷 清 王心敬 撰 清康熙五十五年二曲書院刻本 一

第一六二册

豐川全集(三)二十八卷 清 王心敬 撰 清康熙五十五年二曲書院刻本 一

第一六三册

望溪集(一)不分卷 清 方苞 撰 清 王兆符 程崟 輯 清乾隆十一年程崟刻本 一

第一六四册

望溪集(二)不分卷 清 方苞 撰 清 王兆符 程崟 輯 清乾隆十一年程崟刻本 一

第一六五册

朱子晚年全論 八卷 清 李紱 輯 清雍正十三年刻本 一

第一六六册

陸子學譜(一)二十卷 清 李紱 編 清雍正十年無恕軒刻本 一

第一六七册

陸子學譜(二)二十卷 清 李紱 編 清雍正十年無恕軒刻本 一

第一六八册

穆堂初稿(一)五十卷 清 李紱 撰 清刻本 一

第一六九册

穆堂初稿(二)五十卷 清 李紱 撰 清刻本 一

第一七〇册

穆堂初稿(三)五十卷 清 李紱 撰 清刻本 一

第一七一册

穆堂初稿(四)五十卷 清 李紱 撰 清刻本 一

第一七二册

穆堂初稿(五)五十卷 清 李紱 撰 清刻本 一

第一七三册

穆堂别稿(一)五十卷 清 李紱 撰 清刻本 一

第一七四册

穆堂别稿(二)五十卷 清 李紱 撰 清刻本 一

第一七五册

穆堂别稿(三)五十卷 清 李紱 撰 清刻本 一

第一七六册

穆堂别稿(四)五十卷 清 李紱 撰 清刻本 一

第一七七册

芝庭先生集(一)十八卷 附録一卷 清 彭啓豐 撰 清光緒二年長洲彭氏刻本 一

第一七八册

芝庭先生集(二)十八卷 附録一卷 清 彭啓豐 撰 清光緒二年長洲彭氏刻本 一

第一七九册

鮚埼亭集外編(一)五十卷 清 全祖望 撰 清嘉慶十六年刻本 一

第一八〇册

鮚埼亭集外編(二)五十卷 清 全祖望 撰 清嘉慶十六年刻本 一

第一八一册

鮚埼亭集外編(三)五十卷 清 全祖望 撰 清嘉慶十六年刻本 一

第一八二册

鮚埼亭集外編(四)五十卷 清 全祖望 撰 清嘉慶十六年刻本 一

第一八三册

鮚埼亭集外編(五)五十卷 清 全祖望 撰 清嘉慶十六年刻本 一

第一八四册

勉行堂文集(一)六卷 詩集二十四卷 清 程晋芳 撰 清嘉慶間冀蘭泰吳鳴捷刻本 一

第一八五册

勉行堂文集(二)六卷 詩集二十四卷 清 程晋芳 撰 清嘉慶間冀蘭泰吳鳴捷刻本 一

第一八六册

勉行堂文集(三)六卷 詩集二十四卷 清 程晋芳 撰 清嘉慶間冀蘭泰吳鳴捷刻本 一

第一八七册

茶餘客話(一)十卷 清 阮葵生 撰 清稿本 一

第一八八册

茶餘客話(二)十卷 清 阮葵生 撰 清稿本 一

第一八九册

茶餘客話(三)十卷 清 阮葵生 撰 清稿本 一

第一九〇册

章氏遺書(一)三十卷 外編十八卷 補遺一卷 附録一卷 校記一卷 清 章學誠 撰 劉承幹 校 民國十一年吳興劉氏嘉業堂刻本 一

第一九一册

章氏遺書(二)三十卷 外編十八卷 補遺一卷 附録一卷 校記一卷 清 章學誠 撰 劉承幹 校 民國十一年吳興劉氏嘉業堂刻本 一

第一九二册

章氏遺書(三)三十卷 外編十八卷 補遺一卷 附録一卷 校記一卷 清 章學誠 撰 劉承幹 校 民國十一年吳興劉氏嘉業堂刻本 一

第一九三册

章氏遺書(四)三十卷 外編十八卷 補遺一卷 附録一卷 校記一卷 清 章學誠 撰 劉承幹 校民國十一年吳興劉氏嘉業堂刻本 一

第一九四册

章氏遺書(五)三十卷 外編十八卷 補遺一卷 附録一卷 校記一卷 清 章學誠 撰 劉承幹 校 民國十一年吳興劉氏嘉業堂刻本 一

第一九五册

章氏遺書(六)三十卷 外編十八卷 補遺一卷 附録一卷 校記一卷 清 章學誠 撰 劉承幹 校 民國十一年吳興劉氏嘉業堂刻本 一

第一九六册

章氏遺書(七)三十卷 外編十八卷 補遺一卷 附録一卷 校記一卷 清 章學誠 撰 劉承幹 校 民國十一年吳興劉氏嘉業堂刻本 一

第一九七册

章氏遺書(八)三十卷 外編十八卷 補遺一卷 附録一卷 校記一卷 清 章學誠 撰 劉承幹 校 民國十一年吳興劉氏嘉業堂刻本 一

第一九八册

章氏遺書(九)三十卷 外編十八卷 補遺一卷 附録一卷 校記一卷 清 章學誠 撰 劉承幹 校 民國十一年吳興劉氏嘉業堂刻本 一

第一九九册

章氏遺書(十)三十卷 外編十八卷 補遺一卷 附録一卷 校記一卷 清 章學誠 撰 劉承幹 校 民國十一年吳興劉氏嘉業堂刻本 一

第二〇〇册

章氏遺書(十一)三十卷 外編十八卷 補遺一卷 附録一卷 校記一卷 清 章學誠 撰 劉承幹 校 民國十一年吳興劉氏嘉業堂刻本 一

第二〇一册

尊聞居士集 八卷 附遺稿一卷 清 羅有高 撰 清光緒七年刻本 一

第二〇二册

二林居集(一)二十四卷 清 彭紹升 撰 清光绪七年刻本 一

第二〇三册

二林居集(二)二十四卷 清 彭紹升 撰 清光绪七年刻本 一

第二〇四册

大雲山房文稿(一)初集四卷 二集四卷 清 惲敬 撰 清嘉慶二十年盧旬宣刻本 一

第二〇五册

大雲山房文稿(二)初集四卷 二集四卷 清 惲敬 撰 清嘉慶二十年盧旬宣刻本 一

第二〇六册

來雨軒存稿 四卷 清 莫晋 撰 清道光二十六年刻本 一

第二〇七册

敦艮齋遺書(一)十七卷 清 徐潤第 撰 清道光二十七年徐繼畬刻本 一

第二〇八册

敦艮齋遺書(二)十七卷 清 徐潤第 撰 清道光二十七年徐繼畬刻本 一

第二〇九册

雕菰樓集(一)二十四卷 清 焦循 撰 清道光四年阮福嶺南節署刻本 一

第二一〇册

雕菰樓集(二)二十四卷 清 焦循 撰 清道光四年阮福嶺南節署刻本 一

第二一一册

晚學齋文集 十二卷 清 姚椿 撰 清咸豐六年刻本 一

第二一二册

養一齋集(一)二十六卷 首一卷 清 潘德輿 撰 清道光二十九年南豐譚祖同刻本 一

第二一三册

養一齋集(二)二十六卷 首一卷 清 潘德輿 撰 清道光二十九年南豐譚祖同刻本 一

第二一四册

儆居集(一)二十二卷 清 黄式三 撰 清光緒十四年定海黃氏家塾刻儆居遺書本 一

第二一五册

儆居集(二)二十二卷 清 黄式三 撰 清光緒十四年定海黃氏家塾刻儆居遺書本 一

第二一六册

躬耻齋文鈔(一)二十卷 文鈔後編六卷 清 宗稷辰 撰 清咸豐元年越峴山館刻本 一

第二一七册

躬耻齋文鈔(二)二十卷 文鈔後編六卷 清 宗稷辰 撰 清咸豐元年越峴山館刻本 一

第二一八册

躬耻齋文鈔(三)二十卷 文鈔後編六卷 清 宗稷辰 撰 清咸豐元年越峴山館刻本 一

第二一九册

躬耻齋文鈔(四)二十卷 文鈔後編六卷 清 宗稷辰 撰 清咸豐元年越峴山館刻本 一

第二二〇册

躬耻齋文鈔(五)二十卷 文鈔後編六卷 清 宗稷辰 撰 清咸豐元年越峴山館刻本 一

第二二一册

躬耻齋詩鈔(一)十四卷 首一卷 後編七卷 清 宗稷辰 撰 清咸豐九年古越九曲山房刻本 一

第二二二册

躬耻齋詩鈔(二)十四卷 首一卷 後編七卷 清 宗稷辰 撰 清咸豐九年古越九曲山房刻本 一

第二二三册

躬耻齋詩鈔(三)十四卷 首一卷 後編七卷 清 宗稷辰 撰 清咸豐九年古越九曲山房刻本 一

第二二四册

夏仲子集 六卷 清 夏炯 撰 清咸豐五年刻本 一

第二二五册

李文清公遺書 八卷 清 李堂階 撰 清光緒八年河北道署刻本 一

第二二六册

求自得之室文鈔 十二卷 清 吳嘉賓 撰 清同治五年廣州刻本 一

第二二七册

通甫類稿 四卷 續編二卷 詩存四卷 詩存之餘二卷 清 魯一同 撰 清咸豐九年南豐譚祖同刻本 一

第二二八册

巢經巢文集(一)六卷 詩集九卷 詩後集四卷 遺詩一卷 附録一卷 清 鄭珍 撰 清光緒二十年刻本 一

第二二九册

巢經巢文集(二)六卷 詩集九卷 詩後集四卷 遺詩一卷 附録一卷 清 鄭珍 撰 清光緒二十年刻本 一

第二三〇册

王陽明先生經说弟子記 四卷 清 胡泉 撰 清咸豐間刻胡白水著書本 一

王陽明先生書疏證(一)四卷 清 胡泉 撰 清咸豐間刻胡白水著書本 二四七

第二三一册

王陽明先生書疏證(二)四卷 清 胡泉 撰 清咸豐間刻胡白水著書本 一

第二三二册

王陽明先生經說拾餘 一卷 清 胡泉 撰 清咸豐間刻胡白水著書本 一

大學古本薈參 一卷 續編一卷 清 胡泉 撰 清咸豐間刻胡白水著書本 一〇五

第二三三册

劉古愚先生全書(一)清 劉光蕡 撰 民國間思過齋刻本 一

第二三四册

劉古愚先生全書(二)清 劉光蕡 撰 民國間思過齋刻本 一

第二三五册

劉古愚先生全書(三)清 劉光蕡 撰 民國間思過齋刻本 一

第二三六册

劉古愚先生全書(四)清 劉光蕡 撰 民國間思過齋刻本 一

第二三七册

劉古愚先生全書(五)清 劉光蕡 撰 民國間思過齋刻本 一

德育鑑 一册 清 梁啓超 撰 清光緒三十一年新民社排印本 四〇七

第二三八册

節本明儒學案 一册 清 梁啓超 撰 民國五年上海商務印書館排印飲冰室叢著本 一

第二三九册

考正晚年定論 二卷 清 孫承澤 清鈔本 一

楊園先生全集(一)五十四卷 年譜一卷 清 張履祥 撰 清同治十一年刻本 一〇三

第二四〇册

楊園先生全集(二)五十四卷 年譜一卷 清 張履祥 撰 清同治十一年刻本 一

第二四一册

楊園先生全集( 三)五十四卷 年譜一卷 清 張履祥 撰 清同治十一年刻本 一

第二四二册

楊園先生全集(四)五十四卷 年譜一卷 清 張履祥 撰 清同治十一年刻本 一

第二四三册

楊園先生全集(五)五十四卷 年譜一卷 清 張履祥 撰 清同治十一年刻本 一

第二四四册

楊園先生全集(六)五十四卷 年譜一卷 清 張履祥 撰 清同治十一年刻本 一

第二四五册

楊園先生全集(七)五十四卷 年譜一卷 清 張履祥 撰 清同治十一年刻本 一

第二四六册

楊園先生全集(八)五十四卷 年譜一卷 清 張履祥 撰 清同治十一年刻本 一

第二四七册

思辨録輯要(一)二十二卷 後集十三卷 清 陸世儀 撰 清光緒三年江蘇書局刻本 一

第二四八册

思辨録輯要(二)二十二卷 後集十三卷 清 陸世儀 撰 清光緒三年江蘇書局刻本 一

第二四九册

日知録(一)三十二卷 清 顧炎武 撰 清康熙三十四年潘耒遂初堂刻本 一

第二五〇册

日知録(二)三十二卷 清 顧炎武 撰 清康熙三十四年潘耒遂初堂刻本 一

第二五一册

日知録(三)三十二卷 清 顧炎武 撰 清康熙三十四年潘耒遂初堂刻本 一

第二五二册

日知録(四)三十二卷 清 顧炎武 撰 清康熙三十四年潘耒遂初堂刻本 一

第二五三册

應潜齋文集 不分卷 清 應撝謙 撰 清康熙五十年應蒼璧刻本 一

第二五四册

兼濟堂文集(一)二十四卷 清 魏裔介 撰 清康熙三十九年刻本 一

第二五五册

兼濟堂文集( 二)二十四卷 清 魏裔介 撰 清康熙三十九年刻本 一

第二五六册

兼濟堂文集(三)二十四卷 清 魏裔介 撰 清康熙三十九年刻本 一

第二五七册

兼濟堂文集(四)缺十二卷 二十四卷 清 魏裔介 撰 清康熙三十九年刻本 一

第二五八册

兼濟堂文集(五)二十四卷 清 魏裔介 撰 清康熙三十九年刻本 一

第二五九册

兼濟堂文集(六)二十四卷 清 魏裔介 撰 清康熙三十九年刻本 一

第二六〇册

西山集 九卷 清 張能麟 撰 清康熙十六年刻本 一

第二六一册

王學質疑 五卷 附録 一卷 清 張烈 撰清同治五年福州正誼書局刻正誼堂全書本 一

理學備考(一)三十四卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一〇九

第二六二册

理學備考(二)三十四卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二六三册

理學備考(三)三十四卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二六四册

理學備考(四)三十四卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二六五册

廣理學備考(一)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二六六册

廣理學備考(二)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二六七册

廣理學備考(三)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二六八册

廣理學備考(四)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二六九册

廣理學備考(五)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二七〇册

廣理學備考(六)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二七一册

廣理學備考(七)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二七二册

廣理學備考(八)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二七三册

廣理學備考(九)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二七四册

廣理學備考(十)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二七五册

廣理學備考(十一)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二七六册

廣理學備考(十二)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二七七册

廣理學備考(十三)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二七八册

廣理學備考(十四)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

第二七九册

廣理學備考(十五)八十卷 清 范鄗鼎 編 清康熙間范氏五經堂刻本 一

吕晚村先生文集(一)八卷 續集四卷 附録一卷 清 吕留良 撰 清雍正三年吕氏天蓋樓刻本 四八三

第二八〇册

吕晚村先生文集(二)八卷 續集四卷 附録一卷 清 吕留良 撰 清雍正三年吕氏天蓋樓刻本 一

第二八一册

三魚堂文集(一)十二卷 外集六卷 附録一卷 清 陸隴其 撰 清刻本 一

第二八二册

三魚堂文集(二)十二卷 外集六卷 附録一卷 清 陸隴其 撰 清刻本 一

學術辨 一卷 清 陸隴其 撰 清道光十一年晁氏木活字印學海類編本 五五一

第二八三册

南沙文集(一)八卷 清 洪若皋 撰 清康熙間刻本 一

第二八四册

南沙文集(二)八卷 清 洪若皋 撰 清康熙間刻本 一

第二八五册

南沙文集(三)八卷 清 洪若皋 撰 清康熙間刻本 一

第二八六册

學統(一)五十六卷 清 熊賜履 編 清康熙二十四年下學堂刻本 一

第二八七册

學統(二)五十六卷 清 熊賜履 編 清康熙二十四年下學堂刻本 一

第二八八册

學統(三)五十六卷 清 熊賜履 編 清康熙二十四年下學堂刻本 一

第二八九册

學統(四)五十六卷 清 熊賜履 編 清康熙二十四年下學堂刻本 一

第二九〇册

學統(五)五十六卷 清 熊賜履 編 清康熙二十四年下學堂刻本 一

閑道録 三卷 清 熊賜履 撰 清康熙間刻本 三六三

第二九一册

經義齋集(一)十八卷 清 熊賜履 撰 清康熙二十九年熊賜履刻本 一

第二九二册

經義齋集(二)十八卷 清 熊賜履 撰 清康熙二十九年熊賜履刻本 一

第二九三册

經義齋集(三)十八卷 清 熊賜履 撰 清康熙二十九年熊賜履刻本 一

第二九四册

下學堂劄記 三卷 清 熊賜履 撰 清康熙二十四年熊賜履刻本 一

紫陽大指 八卷 清 秦雲爽 撰 清鈔本 一三七

第二九五册

榕村全集(一)四十卷 別集五卷 清 李光地 撰 清乾隆元年刻本 一

第二九六册

榕村全集(二)四十卷 別集五卷 清 李光地 撰 清乾隆元年刻本 一

第二九七册

榕村全集(三)四十卷 別集五卷 清 李光地 撰 清乾隆元年刻本 一

第二九八册

榕村全集(四)四十卷 別集五卷 清 李光地 撰 清乾隆元年刻本 一

第二九九册

榕村語録續集(一)二十卷 清 李光地 撰 清光緒間傅氏藏園刻本 一

第三〇〇册

榕村語録續集(二)二十卷 清 李光地 撰 清光緒間傅氏藏園刻本 一

困學録集粹 八卷 清 張伯行 撰 清同治五年福州正誼書院刻正誼堂全書本 一九三

第三〇一册

正誼堂文集 十二卷 清 張伯行 撰 清同治五年福州正誼書院刻正誼堂全書本 一

第三〇二册

餘山先生遺書 十卷 附録一卷 清 勞史 撰 清 桑調元 沈廷芳 編 清乾隆三十年須友堂刻本 一

陽明輯朱子晚年定論辨 一卷 清 朱澤澐 撰 清鈔本 三五五

第三〇三册

止泉先生文集(一)八卷 外集五卷 合意編五卷 清 朱澤澐 撰 清乾隆道光間顧天齋彙印本 一

第三〇四册

止泉先生文集(二)八卷 外集五卷 合意編五卷 清 朱澤澐 撰 清乾隆道光間顧天齋彙印本 一

第三〇五册

鹿洲初集(一)二十卷 清 藍鼎元 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第三〇六册

鹿洲初集(二)二十卷 清 藍鼎元 撰 清文淵閣四庫全書本 一

第三〇七册

删後文集(一)十六卷 詩存十卷 清 陳梓 撰 清嘉慶二十年敬義堂刻本 一

第三〇八册

删後文集(二)十六卷 詩存十卷 清 陳梓 撰 清嘉慶二十年敬義堂刻本 一

第三〇九册

删後文集(三)十六卷 詩存十卷 清 陳梓 撰 清嘉慶二十年敬義堂刻本 一

第三一〇册

理學逢源(一)十二卷 清 汪紱 撰 清光緒二十三年刻本 一

第三一一册

理學逢源(二)十二卷 清 汪紱 撰 清光緒二十三年刻本 一

第三一二册

理學逢源(三)十二卷 清 汪紱 撰 清光緒二十三年刻本 一

第三一三册

理學逢源(四)十二卷 清 汪紱 撰 清光緒二十三年刻本 一

第三一四册

雙池文集(一)十卷 清 汪紱 撰 清道光二十年一經堂刻本 一

第三一五册

雙池文集(二)十卷 清 汪紱 撰 清道光二十年一經堂刻本 一

第三一六册

經笥堂文鈔 二卷 清 雷鋐 撰 清嘉慶十六年寧化伊氏秋水園刻本 一

第三一七册

讀書偶記 三卷 清 雷鋐 清文淵閣四庫全書本 一

翊翊齋筆記 二卷 文鈔一卷 詩鈔一卷 首一卷 附録一卷 清 馬翮飛 清道光十八年刻本 二二三

第三一八册

鵝湖講學會編 十二卷 清 鄭之僑 撰 清乾隆九年述堂刻本 一

第三一九册

戴東原集 十二卷 覆校札記一卷 清 戴震 撰 清 段玉裁 札記 清乾隆五十七年經韻樓刻本 一

第三二〇册

存吾文稿(一)四卷 清 余廷燦 撰 清光緒三十四年授經堂刻本 一

第三二一册

存吾文稿(二)四卷 清 余廷燦 撰 清光緒三十四年授經堂刻本 一

理堂文集(一)十卷 外集一卷 附録一卷 詩集四卷 日記八卷 清 韓夢周 撰 清道光三年至四年静恒書屋刻本 二一七

第三二二册

理堂文集(二)十卷 外集一卷 附録一卷 詩集四卷 日記八卷 清 韓夢周 撰 清道光三年至四年静恒書屋刻本 一

第三二三册

理堂文集(三)十卷 外集一卷 附録一卷 詩集四卷 日記八卷 清 韓夢周 撰 清道光三年至四年静恒書屋刻本 一

第三二四册

復初齋文集(一)三十五卷 清 翁方綱 撰 清道光十六年刻本 一

第三二五册

復初齋文集(二)三十五卷 清 翁方綱 撰 清道光十六年刻本 一

第三二六册

復初齋文集(三)三十五卷 清 翁方綱 撰 清道光十六年刻本 一

第三二七册

金華理學粹編 十卷 清 戴殿江 編 清光緒十五年刻本 一

國朝宋學淵源記 二卷 附記一卷 清 江藩 撰 清道光光緒間南海伍氏刻彙印粵雅堂叢書本 四三三

第三二八册

國朝漢學師承記 八卷 附國朝經師經義目録一卷 清 江藩 撰 清道光光緒間南海伍氏刻彙印粵雅堂叢書本 一

第三二九册

樸學齋筆記 八卷 清 盛大士 撰 民國九年吳興劉氏刻嘉業堂叢書本 一

漢學商兑 三卷 清 方東樹 撰 清光緒二十六年浙江書局刻本 二七七

第三三〇册

考槃集 六卷 清 方東樹 撰 明萬曆二十八年刻本 一

國朝學案小識(一)十四卷 清 唐鑑 撰 民國上海中華書局聚珍印四部備要本 二一三

第三三一册

國朝學案小識( 二)十四卷 清 唐鑑 撰 民國上海中華書局聚珍印四部備要本 一

第三三二册

唐確慎公集 十卷 首一卷 末一卷 清 唐鑑 撰 民國上海中華書局聚珍印四部備要本 一

第三三三册

小安樂窩文集 四卷 清 張海珊 撰 清道光十一年震澤張氏刻本 一

姚江學辨 二卷 清 羅澤南 撰 清咸豐九年長沙刻本 二四一

第三三四册

倭文端公遺書 八卷 末一卷 清 倭仁 撰 清光緒元年六安求我齋刻本 一

第三三五册

理學宗傳辨正(一)十六卷 清 劉廷詔 撰 清同治十一年六安求我齋刻本 一

第三三六册

理學宗傳辨正(二)十六卷 清 劉廷詔 撰 清同治十一年六安求我齋刻本 一

第三三七册

曾文正公詩文集 二册 清 曾國藩 撰 民國間上海商務印書館排印萬有文庫本 一

養晦堂文集(一)十卷 詩集二卷 思辨録疑義一卷 清 劉蓉 撰 清光緒三年思賢講舍刻本 二六七

第三三八册

養晦堂文集(二)十卷 詩集二卷 思辨録疑義一卷 清 劉蓉 撰 清光緒三年思賢講舍刻本 一

第三三九册

養晦堂文集(三)十卷 詩集二卷 思辨録疑義一卷 清 劉蓉 撰 清光緒三年思賢講舍刻本 一

第三四〇册

志學録 八卷 續二卷 清 方宗誠 撰 清光緒三年刻本 一

第三四一册

柏堂集續編(一)二十二卷 柏堂集後編二十二卷 清 方宗誠 撰 清光緒七年刻本 一

第三四二册

柏堂集續編(二)二十二卷 柏堂集後編二十二卷 清 方宗誠 撰 清光緒七年刻本 一

第三四三册

柏堂集續編(三)二十二卷 柏堂集後編二十二卷 清 方宗誠 撰 清光緒七年刻本 一

第三四四册

國朝先正事略(一)六十卷 清 李元度 撰 清同治五年循陔草堂刻本 一

第三四五册

國朝先正事略(二)六十卷 清 李元度 撰 清同治五年循陔草堂刻本 一

第三四六册

國朝先正事略(三)六十卷 清 李元度 撰 清同治五年循陔草堂刻本 一

第三四七册

國朝先正事略(四)六十卷 清 李元度 撰 清同治五年循陔草堂刻本 一

第三四八册

國朝先正事略(五)六十卷 清 李元度 撰 清同治五年循陔草堂刻本 一

第三四九册

國朝先正事略(六)六十卷 清 李元度 撰 清同治五年循陔草堂刻本 一

第三五〇册

國朝先正事略(七)六十卷 清 李元度 撰 清同治五年循陔草堂刻本 一

第三五一册

國朝先正事略(八)六十卷 清 李元度 撰 清同治五年循陔草堂刻本 一

第三五二册

清麓文集(一)二十三卷 年譜二卷 清 賀瑞麟 撰 清光緒間會孝堂刻本 一

第三五三册

清麓文集(二)二十三卷 年譜二卷 清 賀瑞麟 撰 清光緒間會孝堂刻本 一

第三五四册

清麓文集(三)二十三卷 年譜二卷 清 賀瑞麟 撰 清光緒間會孝堂刻本 一

第三五五册

清麓文集(四)二十三卷 年譜二卷 清 賀瑞麟 撰 清光緒間會孝堂刻本 一

第三五六册

清麓文集(五)二十三卷 年譜二卷 清 賀瑞麟 撰 清光緒間會孝堂刻本 一

第三五七册

清麓文集(六)二十三卷 年譜二卷 清 賀瑞麟 撰 清光緒間會孝堂刻本 一

佩弦齋雜存 二卷 清 朱一新 撰 清葆真堂刻本 三五九

第三五八册

無邪堂答問 五卷 清 朱一新 撰 清光緒二十一年廣雅書局刻本 一

第三五九册

道學淵源録(一)一百卷 首一卷 清 黃嗣東 撰 清光緒三十四年鳳山學舍刻本 一

第三六〇册

道學淵源録(二)一百卷 首一卷 清 黃嗣東 撰 清光緒三十四年鳳山學舍刻本 一

第三六一册

道學淵源録(三)一百卷 首一卷 清 黃嗣東 撰 清光緒三十四年鳳山學舍刻本 一

第三六二册

道學淵源録(四)一百卷 首一卷 清 黃嗣東 撰 清光緒三十四年鳳山學舍刻本 一

第三六三册

道學淵源録(五)一百卷 首一卷 清 黃嗣東 撰 清光緒三十四年鳳山學舍刻本 一

第三六四册

道學淵源録(六)一百卷 首一卷 清 黃嗣東 撰 清光緒三十四年鳳山學舍刻本 一

第三六五册

道學淵源録(七)一百卷 首一卷 清 黃嗣東 撰 清光緒三十四年鳳山學舍刻本 一

第三六六册

道學淵源録(八)一百卷 首一卷 清 黃嗣東 撰 清光緒三十四年鳳山學舍刻本 一

推荐语:

1、习近平总书记指出:王阳明的一生真正做到了知行合一,既是一个伟大的哲学家、思想家,也是一个伟大的政治家、军事家。

2、本书系浙江省社会科学院哲学所主编的《王阳明全集》《阳明后学文献丛书》等阳明学文献工程的延续,系对1644至1911年清朝年间公开刊刻的阳明学文献的集成出版,这在学术界系首次对清代阳明学文献的大规模汇编出版。

3、本书主要收录四类文献,一是清代阳明学研究的入门文献,二是清代刊刻流传的《阳明先生全集》《阳明先生集要》《阳明别录》《王文成公文钞》《阳明文集》《阳明文选》,三是清代阳明学学者的基本文献,四是清代朱子学者、考据学者、今文经学家所涉阳明学基本文献。

4、本书是国家社科基金一般项目“清代阳明学文献整理与思想演变研究”(20BZX070)阶段性成果。

来源:采薇阁书店 2024-04-17

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室