作者简介

丁为祥,博士,陕西师范大学哲学学院教授,博士生导师,主要研究方向:中国儒学。

文章摘要

价值观念往往由主体意识而生成,亦因为其在社会生活中的落实与表现而成为人生世界的灵魂。但这并不是说价值观念就与主体意识同步而生,而是必然要表现为此前价值观念的某种继承与发展;只有在主体精神真正确立之后,新的价值观念才能真正生成。价值观念的这一特点也充分表现在王阳明一生的实践追求中:从其“读书学圣贤”的理想到“身心之学”的准则再到其个体精神的确立以及内在性方向的开辟,也就使得儒家的慎独、诚意传统得以激活,其“世界”之个体性也得以真正形成。这种扎根于“慎独”传统并由“诚意”所表现的应世面向,也就为儒学从农耕文明到工商文明的过渡与发展提供了一种价值观的基础;而由此所形成的独立、平等的自立精神与人际关系中的职业操守与契约原则,不仅体现着个体立身行事的基本精神,而且也代表着阳明心学对于现代工商文明所具有的积极意义。

王阳明(1472—1529)是距离我们最近、也最具有现代价值的一位儒学思想大师,但在以往的研究中,人们往往聚焦于阳明心学的思想命题进行理论性的诠释与阐发,或者视其为人生的榜样而又仅仅停留于名言背诵的层面,而对于阳明所真正继承并通过其人生实践加以落实与彰显的儒家做人精神反而关注不够。所以,本文试图通过阳明一生的价值追求来阐发其做人精神,并通过其人生实践中所体现的价值观念来阐发阳明心学所具有的现代价值与现代意义。

一、“读书学圣贤”——阳明人生志向的形成

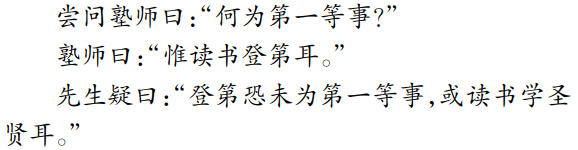

王阳明在历史上的真正“亮相”,表现在其刚入私塾时与塾师的一段对话中,《王阳明年谱》记载:

这就是十一岁的王阳明在“始入私塾”时与塾师的一段对话。从这一对话来看,少年王阳明根本就没有将“读书登第”作为自己的人生目标。对于这一事件,人们当然可以将此事视为这就是王阳明对此前其父王华高中状元一事的反应,意即阳明的人生志向并不以“登第”或所谓“状元”为限,而是有着更为高远的人生追求;但也极有可能不过是少年王阳明的一时之思——所谓“壮怀激烈”而已。因为在没有与社会现实接触之前,所谓空怀大志也可能是少年男儿的一种常态表现。

十一年后,王阳明就遭到了会试下第的打击,这可以说是其人生中的第一次重大挫折。当时,“同舍有以不第为耻者,先生慰之曰:‘世以不得第为耻,吾以不得第动心为耻。’识者服之”。如果说所谓“读书学圣贤”的志向不过是阳明“少年不识愁滋味”的表现,那么现在的“会试下第”则可以说是实实在在的“落榜”啦,但王阳明却能够“以不得第动心为耻”,这说明,其人生志向还是确有其真的。

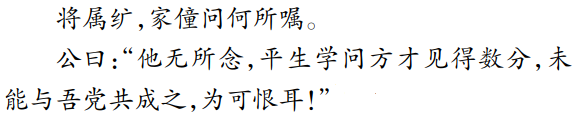

王阳明的这种人生志向不仅贯彻了其一生,甚至还表现在其人生之终点上。请看阳明的临终遗言:

这说明,自从其形成“读书学圣贤”的志向,王阳明是真正将其“学圣贤”的志向贯彻于其人生之始终的。当然反过来看,也可以说当其形成“读书学圣贤”的志向时,也就已经形成了贯彻其一生的志向。

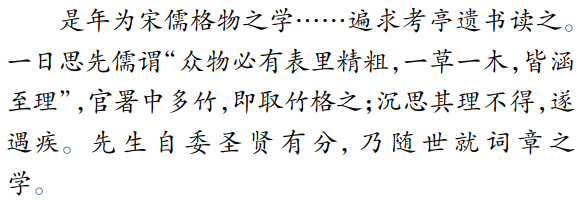

不过,在明代“此亦一述朱,彼亦一述朱”的时代氛围中,王阳明“读书学圣贤”的志向也只能按照朱子学的路径来设计。所以,当其高中浙江乡试之后,也就有了一段按照朱子之教导进行“格竹子”实践的公案。其《王阳明年谱》在二十一岁下记载:

这就由“格竹子”的失败,王阳明也就陷入了其早年所谓的“三溺”或“五溺”经历。实际上,当时所谓的“陷溺”,虽然也是以王阳明的自述为基础,但也首先是与其“读书学圣贤”的志向相比较而言的;而“陷溺”之所以发生,又主要是因为其圣贤之路走不通,从而也就不得不退求其次。一旦有了重探圣贤之路的契机,阳明则马上就会摆脱这种“陷溺”,比如,其二十七岁时所反省的“词章艺能不足以通至道”——对应于辞章之溺、三十一岁所认识的“渐悟仙释二氏之非”——对应于佛老之溺,包括其三十三岁主持山东乡试时所坚持的“老佛害道,由于圣学不明”,等等。在这里,所有这些“陷溺”,其实也就像一种精神上的“钟摆”一样;而每一次的摆动,也都更接近于其“读书学圣贤”的志向本身。

但阳明“读书学圣贤”的志向却不能不受到社会现实的冲击,同时也包括其由自我反省所导致的自我纠偏的影响,并且也越来越接近于其所追求的“靶心”。那么,这一过程是如何实现的呢?这就既存在着其在社会现实中“碰壁”“挫折”的因素,也存在着其志向之不断地集中、凝聚与其本人之不断地自我沉淀、自我澄澈的因素。

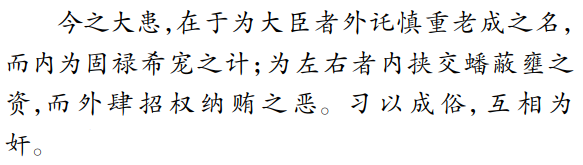

比如弘治十二年(1499),阳明以“举南宫第二人”的“榜眼”身份高中科举,观政工部,这就进入朝廷官员的系列了。因为当时天有星变,皇上下诏求言,阳明当即上《陈言边务疏》。他一开篇就写道:

这就是王阳明在进入官场后第一次向皇上上书,这说明,在他看来,当时无论是朝中的“大臣”还是皇上的“左右”,实际上都已经陷入了一种所谓“双重人格”或者是说一套做一套之“内外背反”的格局。

数年后,王阳明经过与学界的反复交流,又发现当时的学界也陷入了一种所谓“专去知识才能上求圣人”的现象;而这二者的一个共同指向,也就在于都背弃了理学所坚持的“存天理,灭人欲”的做人精神。比如他对学界的风气批评说:

由于官场、学界本来就负有引导社会大众、塑造社会风气的责任,但这样一种社会文化氛围又会将整个社会带领到什么地方去呢?所以,其“读书学圣贤”的志向也就必须首先落实为对这种病态的社会风气的纠偏与救正。

正是在这种关怀的督促下,王阳明也就提出了其一生中的第一个为学主张,这就是“身心之学”。关于这一点,《王阳明年谱》曾有如下记载:

很明显,所谓“身心之学”就是要倡导一种真正能够贯注于人之“身心”“内外”两面的学问,这无疑是针对当时官场世界说一套做一套之“内外背反”现象的一种对治措施;不仅如此,它同时也对学界“专去知识才能上求圣人”的现象构成了一种有力的反拨。正因为“身心之学”的这一特点,所以学界也就以所谓“立异好名”来回应他的“身心之学”。这就说明,王阳明也首先是以纠偏与救正社会风气的方式来落实、兑现其所谓“读书学圣贤”的志向的。

二、个体性与内在性——对于“天理”的落实与推进

把自己“读书学圣贤”的志向落实于对官场、学界风气的纠偏与救正,表明王阳明的人生志向是起步于当下的现实人生及其实践生活的,但现实人生却并不一定就起步于人生之当下,而是有其更为深入也更为根本之学术根源与学理依据的。这个根源和依据也就是作为明王朝之“国是”亦即作为明代国家意识形态的朱子学。因而,随着王阳明对于明代社会风气及其根源的认识,其批评的锋芒也就不得不直接指向朱子学。

当然,这一点首先又是由朱子学在当时的地位与影响决定的。当明代学界形成所谓“此亦一述朱,彼亦一述朱”的风气时,表明朱子学在当时已经形成了一种笼罩性的影响;而王阳明“读书学圣贤”的志向,无疑也首先就是按照朱子学的路径设计的,此所以会有“格竹子”的实践以及数年后,当阳明告别辞章之学,也就又一次地按照朱子的“读书之法”进行实践。这表明,王阳明这一系列的人生实践追求,实际上也都是在朱子学的指导下并按照朱子学的路径来设计的。但对于这种圣贤之路,阳明却无论如何都走不通。

问题究竟出在哪里呢?关于这一点,如果我们承认阳明后来的转向是合理的,那么也就必须承认问题就出在朱子学本身;正是朱子关于天理的诸多规定以及其所存在的问题,才导致了王阳明从“格竹子”到实践“读书之法”之屡屡受挫;而其所以受挫的原因,也主要在于如下几个方面:首先,从朱子所谓“一草一木,皆涵至理”来看,这固然是在强调天理存在的遍在性涵义,所以也就有了“一书不读,则阙了一书道理;一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理”式的论说,但是,仅从朱子“上而无极、太极,下而一草、一木、一昆虫之微,亦各有理”的展示与说明来看,则其格物所指向的“理”主要是就自然物理而言的,这就难以回答阳明的如下问题:“先儒解格物为格天下之物,天下之物如何格得?且谓一草一木亦皆有理,今如何去格?纵格得草木来,如何反来诚得自家意”。因为从总体上说,虽然天理也包含着自然物理方面的内容,但作为朱子之标志性话语的“存天理,灭人欲”之所谓“天理”却只能是指谓或者说主要是就道德伦理而言的,却并不是一草一木之类的自然物理。这样看来,如果说格物就指一种外向性的认知活动,那么这种外向认知的指向也必然会导致“天理”内涵的改变。而这一点也就恰恰成为明儒“专去知识才能上求圣人”现象的学理根源。其次,如果“格物”就是朱子所明确强调的必须始终坚持“穷天理,明人伦,讲圣言,通世故”之类的道德伦理与实践方向,那么人们也就完全没有必要去关注所谓一草一木之类的自然物理,而是必须反过来,去深入理解“天下之物本无可格者。其格物之功,只在身心上做”的道理。这样一种方向,其实也就是王阳明所坚持的方向。

所以,当王阳明屡屡受挫于朱子的格物致知说时,他就形成了对于朱子学的一种根本性的修正,而这一修正又首先表现在他对朱子格物说的批评中。比如,关于朱子的格物致知说,由于其总体上坚持着一种以此知彼的认知方式和进路,如“知者吾心之知,理者事物之理。以此知彼,自有主宾之辨,不当以此字训彼字也”。这就说明,在朱子的格物致知说中,起码还是存在着人与物、彼与此的主客体之辨的,这就决定,其格物说也必然要展现为一个“以此知彼”的过程。

但这样的格物说又会导致什么结果呢?请看王阳明的如下分析:

显然,在王阳明看来,“今为吾所谓格物之学者,尚多流于口耳”,况为朱子格物致知之学乎,这也就是明代从官场到学界的一种时代通病,也是其所谓“口耳之学”泛滥成灾的根源;而这种“口耳之学”之极致,说到底也不过是训练一种“‘义袭而取’的工夫”而已。这正是明代官场学界内外背反、说一套做一套之双重人格现象之社会心理上的根源。很明显,阳明的“身心之学”,不仅就直接针对这种“口耳之学”而发,而且从根本上说,也就是为了对治这种“口耳之学”,才有所谓“身心之学”的提出。

但如果要从根本上探寻“口耳之学”所以形成的根源,则又和当时作为“国是”的朱子学存在着分不开的联系,这又主要表现在两个方面:其一,朱子所谓“天理”,主要指“天下公共之理”,所以其基本规定,也就存在着所谓“未有一物所具之理”一说;因而所谓“公共”面相,也就成为朱子对于“天理”的一种基本规定。其二,与这种公共之理相对应的,也就在于朱子始终不认可“心即理”一说;而陆象山之所以遭到朱子的强烈批评,也就源于其“本心即理”一说。此所以人们常常以“性即理”与“心即理”作为朱陆——理学与心学所以区别的标志。但朱子对于心、性、理的这种层层分隔,也就导致其所谓的“天理”只能落实到公共人性的层面;至于心,则只能由生理禀赋之气与人之认知来决定了。这样一来,也就形成了所谓“性在于心而心非即性,理具于心而心非即理”的格局。这正是明代“口耳之学”所以泛滥成灾的理论根源;而将“心”规定为由生理禀赋所决定的认知之心,这既是明儒“专去知识才能上求圣人”的理论依据,同时又是明代“口耳之学”所以泛滥成灾的现实成因。

正因为王阳明准确揭示了明代社会风气所以形成的理论根源与现实成因,所以其对“身心之学”的倡导也就主要针对这种现象而发,而王阳明的对治措施也主要表现为两层:其一,即以“天理”彻底贯彻于人之心性,从理论上而言,这就主要表现为“心之体,性也,性即理也”;其二,则是通过其“身心之学”之“行著”“习察”规定的两面贯通与一时并到特征,从而要求必须将主体所自觉的“天理”贯彻于自己的日用伦常之中、贯彻于知行合一之间。否则的话,也就是“被私欲隔断,不是知行的本体了”。

而这两个方面的一个共同指向,也就是主体的个体性以及其认知指向的内在性。所谓主体的个体性,就在于阳明或者说所有的心性之学所提到的人都必然是作为个体的人出现的;所以,对于心性之学而言,其所谓的人也总是作为个体的具体的人,而从来没有所谓一般的可以作为共性存在的人(至于其所谓全称性的人,也主要是就作为人之精神底线而言的,但却并不是作为人之共性出现的):心性之学的这一特征,从反面来看,也就表现为阳明所每每提到的“我”,并明确认为,“天没有我的灵明,谁去仰他高?地没有我的灵明,谁去府他深?鬼神没有我的灵明,谁去辨他吉凶灾祥”。所以,对于这种作为“我”的人来说,也就可以明确申明说:“天地鬼神万物离却我的灵明,便没有天地鬼神万物了”。因而,当其弟子以“天地鬼神万物千古见在,何没了我的灵明,便俱无了”时,阳明便回答说:“今看死的人,他的这些精灵游散了,他的天地万物尚在何处”。显然,阳明的这一回答,也就明确地强调了其所谓的“心”作为主体的个体性特征。

至于人生认知指向的内在性,则又首先是通过价值实现的当下性表现出来的,并且也就典型地表现在其龙场大悟中。请先看阳明当下性的具体指谓:“先生游南镇,一友指岩中花树问曰:‘天下无心外之物,如此花树,在深山中自开自落,于我心亦何相关?’先生曰:‘你未看此花时,此花与汝心同归于寂。你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。便知此花不在你心外。”阳明这里以“你来看此花”的方式使“此花”的“颜色一时明白起来”,这就说明,事物的价值以及人生的抉择都是当下实现的。作为一个典型的反面例证,比如,“萧惠问:‘己私难克,奈何?’先生曰:‘将汝己私来,替汝克’”。在这里,萧惠所说的主要是一种“己私难克”——一个可以理论上进行讨论的问题;但对王阳明来说,所谓灭人欲,存天理则是一个当下抉择之实践性的问题,所以也就有了“将汝己私来,替汝克”的督责之问。

至于其龙场大悟,则《王阳明年谱》又有如下记载:

这是一个被人们所反复解读的公案,实际上,其最根本的一点,主要集中在“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”一点上。仅从其最直接的规定来看,也就在于“圣人之道,吾性自足”这一原则性的断定上,那么,这意味着什么呢?这就意味着,这里的主体就是所谓“圣人之道,吾性自足”中的个体主体,因而所谓的认知,也就只能是一种内向性的自我反省活动。

至于为什么要以反省为认知,则又决定于“圣人之道,吾性自足”。因为既然“圣人之道,吾性自足”,那么所谓的圣贤追求也就首先建立在一种内向反省的基础上,此阳明所以认为“向之求理于事物者误也”的原因。当然,阳明这里的“物”,其实也都是指由其主体意志所必然关涉于人之主体实践活动所涉及的“事”,所以由此也就形成了一个主体道德实践的世界,即所谓“意在于事亲,即事亲便是一物;意在于事君,即事君便是一物;意在于仁民爱物,即仁民爱物便是一物;意在于视听言动,即视听言动便是一物”之说所以形成的缘由。所以,对于以主体性精神著称的阳明心学而言,所谓“意之所在”,实际上也就是就其主体精神及其道德实践所必然关涉的“事”来作为客观之“物”的认可标准的。

不仅如此,阳明的“圣人之道,吾性自足”还包含着如下涵义,这就是无论是“存天理,灭人欲”,还是所谓圣贤追求,实际上也就都首先是一个内向用功的问题。比如他说:

所有这些都说明,在主体之个体性、当下性以及认知之内在性方向决定之后,所谓的圣贤追求也就主要是一个内向省察克治的问题了。在这里,阳明心学之所以会带给人们以种种疑虑,外在方面就在于“如此花树,在深山中自开自落,于我心亦何相关”的问题;而从其内在性方面来看,则又主要在于仅仅内在的省察克治是否足以成圣成贤的问题。关于外在方面,“你来看此花”之“事”固然已经促成了“此花”价值的当下实现。至于内在性方面,则又表现为阳明的如下论证:

无论我们赞成与否,上述两条无疑都是围绕着良知之内在性展开的,所以也就有了“人人所自有”以及“只此良知无不具足”一说。这表明,作为“天理之昭明灵觉处”的良知已经落实于愚夫愚妇之内在心灵世界了。这样看来,如果说阳明学作为心学之区别于朱子理学就在于其所坚持的“心即理”——将天理从人性落实到人的心灵层面上,那么其进一步的发展也就在于对道德本心的推进并落实于“随时知是知非”的道德良知之间了。

三、“慎独”与“诚意”——儒家传统的激活

当王阳明将人生圣贤追求的依据——资源与动力全然归结于人之内在心灵、又将道德理性落实于日用伦常中的是非知觉之间后,作为儒家心性之学的发展,其对于人之主体精神的高扬也就走向顶峰、走向极致了。王阳明也因此而成为儒家心性之学的集大成者。但是,对于以主体性著称的心性之学来说,人们的第一个疑问,往往也就在于,对于任何一个可以作为主体的个体来说,是否也都真正拥有这种能力?而人之内在心性是否也就拥有如此的支撑力量?这就涉及到个体主体之理论上的完备性以及其在实践生活中成圣成贤之真正的追求功夫问题了。

让我们先看第一个问题,即任何一个个体,是否真正拥有随时知是知非的能力?从学理上看,作为“天理之昭明灵觉处”的良知也就是道德理性落实于人生、落实于人之心灵以及其在是非知觉层面的具体表现,所以阳明也就可以对良知展开如下论证:

很明显,王阳明这里是明确以儒家的人性论作为其良知学之人伦道德支撑及其形上学依据的。只要我们无法否认孟子的性善论,那么阳明的这一论证也就是完全可以成立的。因为从孟子所设定的“见孺子之入井而不能不起恻隐之心的事实”到他所彻底排除的“内交于孺子之父母”、“要誉于乡党朋友”以及“非恶其声而然”三重因素,这也都证明恻隐之心的当即呈现亦即所谓随时知是知非的能力是超越于任何现实利益的考量与功利因素的;即使站在商品经济的角度看,则所谓知善知恶也应当说是每一个个体的一种自然而又当下的心理反应。不然的话,我们也就无法说清人为什么会自然而然地知善并且向善的问题了。

第二个问题,即人之内在心性是否拥有如此大的支撑力量呢?亦即其是否能够支撑人之为善去恶的道德实践?在这里,前一个问题自然可以说就是人所以进行道德实践的本体论依据,而后一个问题则可以说就是人之为善去恶之道德实践的工夫论表现。但作为论证,这二者之间还是存在着很大差别的:前者可以说是一种本体论之全称性的普遍必然的论定,而后者则只能说是前者在实践生活中的具体表现。正因为二者之间的这一差别,所以前者也可以说是一种普遍必然的肯定,而后者则存在于可以这样也可以那样的种种可能之间。

那么,这究竟是为什么呢?就是说,虽然良知是一种本于人之道德善性而来的是非判断能力,但人毕竟同时又是一种包含着各种感性欲望的现实存在;而只要是一种感性的现实存在,也就有可能会从现实出发从而陷入各种各样的利益考量,包括平时我们虽然明明知道是非善恶,但却有可能因为出于现实的利益考量而不敢表达、不敢发声一样。所以说,这也就是王阳明所谓“良知即是未发之中,即是扩然大公,寂然不动的本体,人人之所同具者也。但不能不昏蔽于物欲”的原因。

正因为对道德理性的这一认识,所以在其讲学中,王阳明也就充满了对于道德良知的高调表彰。比如他说:

很明显,在王阳明看来,以良知为代表的道德理性不仅人人本有,而且还是人生方向抉择与是非判断的“试金石、指南针”。如果从这个角度看,则所谓“人皆可以为尧舜”(《孟子·告子下》)似乎也就是一个完全可以实现的真命题。

但是,如果从现实生活来看,则不要说圣贤人格,就是君子,也并非就是人伦生活中的常见形态,更多的反而正是所谓唯利是图的乡愿与小人。这是为什么呢?对于这一问题,王阳明主要是从人生追求之工夫论的角度来说明的。他分析说:

显然,在现实生活中,能够真正“志于道德者”毕竟是少数,大量的芸芸众生往往会沦落为以道德为旗号,而实际追求者又不过是功名富贵而已。这也就是现实生活中往往充斥着更多的乡愿或唯利是图之小人的原因。

但即使如此,王阳明也在不断探索圣贤君子之道以作为人生之本的理论根据。当然,这种探索又是从现实人生中之修养功夫的角度发端的:

从阳明的这些用功经验来看,他显然已经接上了《中庸》《大学》的思想谱系,尤其是承接了《中庸》《大学》的“慎独”“诚意”传统;所以说,所谓“慎独”与“诚意”也就成为王阳明圣贤追求的基本功。

关于《中庸》《大学》,这原本只是《礼记》中的杂篇碎章,只有到了朱子,才将其与《论语》《孟子》合编为“四书”,并自元皇庆二年(1313)起,确立为科举考试之法定教科书。就此而言,《中庸》《大学》之受到重视和关注,朱子无疑是功不可没的。但由于朱子始终坚持“格物以致其知”之“主知主义”的思想谱系,因而“即物而穷其理”也就成为其对《大学》格物说之最主要的诠释了,加之其去世前三天还在反复琢磨如何诠解《大学》的“诚意”章,这说明,由对诚意以及作为诚意之根源与基础之“慎独”的疏忽(并非没有诠释,只是做“独知”解而已),也就使其建立在“主宾之辨”基础上的外向认知谱系根本没有接上《中庸》与《大学》之“慎独”与“诚意”传统。

但对王阳明来讲,由于其早年的“格竹子”与对朱子“读书之法”的实践经历,这就使其始终无法融入为朱子所诠释的以外向认知为特征的思想谱系。正因为这一原因,所以在《传习录》的“序”中,徐爱就明确指出:“先生于《大学》‘格物’诸说,悉以旧本为正,盖先儒所谓误本者也”。这就说明,王阳明与朱子不同的为学进路其实就是以其不同的思想谱系为基础的;待到王阳明将《中庸》与《大学》所持倡的“慎独”“诚意”传统引入儒家的圣贤追求,也就表明儒家的这一源远流长的传统终于被儒学的历史发展所激活,并且就成为建立在个体人生基础上的“慎独”与“诚意”追求。这就不仅超越了朱子以“公共”面相呈现的天理系统,而且也将道德理性推进到以个体人生为基础的致良知阶段了。

四、独立与平等——个体世界之确立

那么,对于儒学而言,以《中庸》《大学》为代表的“慎独”“诚意”传统究竟意味着什么呢?应当说,这首先就意味着人生世界的个体性特征;而每个个体作为人伦世界的一个分子、一个颗粒,也都应当有其作为个体之最基本的人伦操守及其资格。此所以从孔子到子思都把君子人格作为个人立身行事的基本原则;而《中庸》甚至还以“戒慎恐惧”的心态论述君子的立身处世之道:

显然,这里的“天下”并不是那种“千古见在”、凡人一同之客观的“天下”,而仅仅是指由一个个个体所组成的“天下”,其实也就是由这些个体之道德心灵所挺立并观照出来的“天下”,一如由无数芸芸众生所构成的世界一样,所以也就应当“戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻”,此即时刻洞察并时时警戒这个“天下”,尤其是作为其根源的自我之心灵的一切变化。为什么要这样呢?这是因为,虽然这个作为“天下”的“世界”是由个体的心灵所观照、挺立出来的世界,但它同时也是一种可以与他人所共享、共在并且也可以相互沟通的世界。因而,自我心灵的任何变化,也都具有“莫见乎隐,莫显乎微”的特征。所以,任何虚伪的高调,任何自我完美的包装和塑造,最后也都必然会以“自欺”或“自歉”的方式回报于自身。

正因为《中庸》一起始就明确地提出了君子做人的基本原则,因而其接着也就以心理实验的方式揭示了君子在各种人生境遇中的具体表现:

这里的“素其位”,就是安于自己的人生职分之意;至于所谓“素富贵”、“素贫贱”、“素夷狄”以及“素患难”等等,其实也都是就君子的各种人生际遇而言的。正因为安于自己的职分,不虚伪、不做作、不耍滑、不溜奸,所以无论是“富贵”还是“贫贱”、是“夷狄”还是“患难”,君子也都可以始终持守一种“自得”的心态。

所以到了《大学》,也就将儒家的这种“慎独”精神与“毋自欺”之“诚意”传统统一起来表达,《大学》写道:

《中庸》与《大学》的这两段论述,可以说系统地建构了儒家做人精神之“慎独”与“诚意”传统;而阳明对这一传统的自觉赓续,则既可以说是一种激活,也是在新的历史条件下的一种继起性阐发。

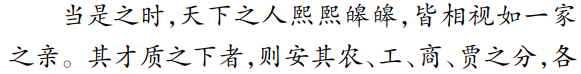

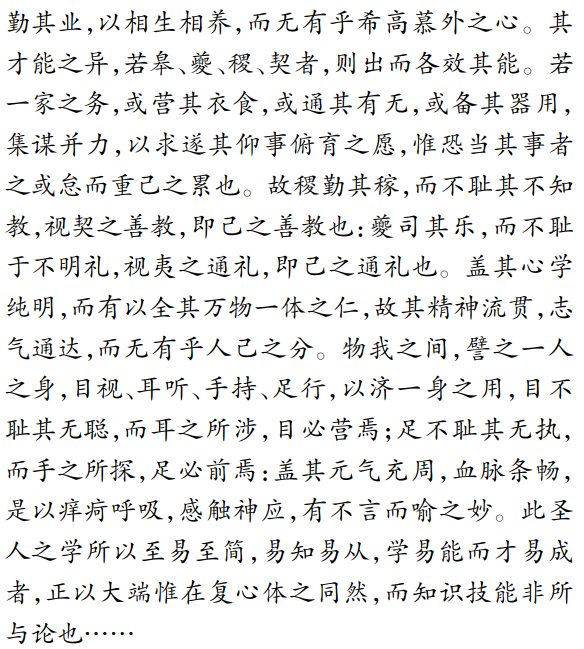

关于王阳明对“慎独”“诚意”传统的阐发,其实他的整个《传习录》可以说就是围绕这一传统展开的;而其所论的圣贤追求功夫也都是以“慎独”“诚意”为核心的。因为在确立了“圣人之道,吾性自足”的基础上,儒家圣贤追求最重要的资源与动力也就只能来自个体人生之内在了。正因为这一点,所以王阳明也就提出了一个“以复其心体之同然”为指向的“拔本塞源论”。在“拔本塞源论”中,王阳明首先提出了人人所同当然也首先是作为圣人之本心的“心体之同然”:

显然,这种万物一体之念既可以说是圣人之本心,同时也可以说是凡人所同具的“心之本体”。但如此万物一体的关怀为什么不能实现于现实的人生呢?这就是因为人们“特其间于有我之私,隔于物欲之蔽,大者以小,通者以塞”;至于所谓“人各有心,至有视其父子兄弟如仇雠者”,则又完全可以说是一种任何人都可以见到的人生现实了。而阳明“慎独”“诚意”的追求功夫,也就可以说是“复其心体之同然”的基本功。

但是,这里要必须指出的是,阳明的“慎独”“诚意”功夫并不是西方基督教的“失乐园”“复乐园”之类的宗教创世神话,而是紧扣着其所生存的社会现实的,也是紧扣每一位国人都可以理解、也可以想象的生存现实的。比如王阳明对一直作为儒家之精神“原乡”——“三代”的如下描述:

在这一段从“三代”之圣贤——皋、夔、稷、契到当下社会之现实主体——农、工、商、贾(亦可称之为士、农、工、商)再到人人所同具的耳目手足四肢以及我们每个人当下都可以理解的目视、耳听、手持、足行的关系中,一下子就澄清了每一个个体的立身之则与应世之务。而在所有这些活动中,每一个个体,也都可以像皋、夔、稷、契一样:“稷勤其稼,而不耻其不知教,视契之善教,即己之善教也:夔司其乐,而不耻于不明礼,视夷之通礼,即己之通礼也”,这就像我们自身的耳目手足,虽各有其能,也各有其所长,但说到底,也都是为了“以济一身之用”。这就不仅是个体的立身之则,同时也包含着整个社会之不同行业相互默契配合的应世之务。

但所有这些美好的远景,也就起步并且实现于我们当下的“慎独”“诚意”追求中。正因为“慎独”——每一个个体都可以当下返归于自己之本心,立足于人人所同具的“心体之同然”,因而也就“无有乎人己之分”,也“无有乎希高慕外之心”,就像“稷勤其稼,而不耻其不知教,视契之善教,即己之善教也:夔司其乐,而不耻于不明礼,视夷之通礼,即己之通礼也”一样。因而,这种对“慎独”“诚意”的追求,同时也就包含着我们今天的现代化追求:如果说“慎独”就是我们的立身之基,那么所谓“诚意”也就应当成为我们的应世原则。

那么,对“慎独”“诚意”的追求又如何具有现代价值与现代意义呢?从表层而言,当阳明在论述当时作为社会之四大主体的农、工、商、贾,“则安其农、工、商、贾之分,各勤其业,以相生相养,而无有乎希高慕外之心”时,其表现固然是所谓“各勤其业,以相生相养”,但其深层关系,则一定要以“心体之同然”作为其精神依据与基本动力。这既是作为“慎独”追求之精神指向出现的,同时也就可以成为我们每一个个体的自立精神;而当从皋、夔、稷、契之“各效其能”到农、工、商、贾之“各勤其业”时,也就成为所谓“若一家之务,或营其衣食,或通其有无,或备其器用,集谋并力,以求遂其仰事俯育之愿”,这就如同“一人之身,目视、耳听、手持、足行,以济一身之用”一样,同时也就成为儒家君子所以“无入而不自得”的“素其位而行”的精神,当然也可以成为我们现代人的一种“诚意”应世的基本原则。但所有这些,都建立在个体之独立人格的基础上。所以,如果所有这些——从外在表现到内在精神都是一种脱离个体心灵之所谓“公共”话语,那么所谓的双重人格或说一套做一套之内外背反现象也就仍然会成为一种无法避免的覆辙。

五、成己、成人与成物——儒家的“万物一体”追求

近代以来,整个中国文化所面临的一个重大问题,就是如何立足于本民族文化之主体精神以实现自己的现代化追求。而从三千年前周文王的“周虽旧邦,其命维新”(《诗·大雅·文王》)的宏愿到20世纪中国思想界在“趋新”与“守旧”之间倚轻倚重的徘徊与选择,看起来似乎是一个在“接着讲”与“照着讲”之间的分寸拿捏问题,实际上则主要是因为没有确立或者说没有从根本上确立中国文化的主体精神,因而也就无法在中西古今之间找到一个根本的立足点与基本的出发坐标,这就只能在中西古今的坐标面前左右摇摆,从而也就导致了现实生活中的各种忽冷忽热现象。

所谓主体精神,并不是说了有了主体就一定会有主体精神;也不是说有了共同的目标就一定会形成一种可以作为共同认可并以共同目标为表现的主体精神。作为主体精神,则首先代表着主体在做人精神上的一种自我定位,并且也一定要能够落实到每一个个体之内在心灵的层面,从而以个体人生所守护的人之为人的精神底线表现出来;而对任何一个具有个体之自我抉择力量的人而言,尤其应当落实到其内在做人精神之“无不具足”的层面。因为只有个体主体,才具有人生的决择力量;也只有对个体内在做人精神之“无不具足”性的充分肯定,才代表着其内在精神与内生资源的真正开辟。所以,当孔子为颜回指点“为仁由己,而由人乎哉”(《论语·颜渊》)时,实际上就已经明确地肯定了这种“为仁”所由之“己”对于个体人生之第一原则或第一性原理。从这一点出发,也就完全可以说明现实生活中的人各有志现象,从而也就充分表现出人各自为的个体做人精神。

不过,所谓个体做人精神之“无不具足”性并不是一种“孤绝的个人主义”,也不是认为“孤绝的个人”就完全可以决定自己的人生,而是强调其对个体人生的第一原则或绝对出发点之意。一旦真正确立了个体做人精神的第一原则,也就真正打开了做人精神这种个体人生的内在与内生资源,在这种条件下,所谓内在与内生资源却并不完全是“内生的”,而恰恰可以成为“内”与“外”双向拓展的,一如儒家传统中的成己与成人之道一样:在成己的过程中成人进而成物,同时又因着其成人与成物的共同指向而可以在更高的基础与更大的规模上进一步成己。对于这种成己成人进而成物的精神,最忌讳也最需要防范的就在于陷于一种人己、物我的对立格局,因而其表现也就往往会成为一种要么一味地自是,要么一味地媚外,而无论是哪一种现象,最后也就必然会导致一种内外对峙的格局,从而也就成为“自我”的孤绝化。这也就是儒学发展史中常常出现的人己、物我之内外对峙的走向,也是儒学乃至整个中国文化发展的一种最大内耗。

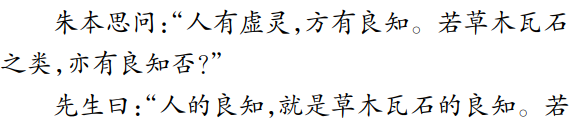

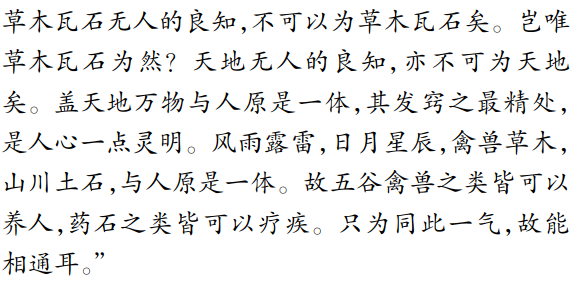

在这一问题上,反倒是王阳明这位以主体性精神著称的心学家,其建立在“慎独”“诚意”基础上的“天地万物一体之仁”对于“良知”与“草木瓦石”之不同作用与相互关系的充分肯定,从而也就为我们当代在中西古今之间树立起了一个颇具典范意义的榜样。请看其与弟子的如下一段对话:

作为心学家,面对弟子关于草木瓦石是否有“人的良知”之问,按理说,这本来是从“良知”之“有无”的角度问人与草木瓦石之别,也应当是弘扬良知为人所独有的一个最佳机会,但王阳明这里却并没有陶醉于人的良知之“生天生地,成鬼成帝”的功能(当然,王阳明也不否认良知的这一作用,所以就认为“天地无人的良知,亦不可为天地矣”)。王阳明这里虽然是以良知突出了人与草木瓦石之别,并且认为“人的良知,就是草木瓦石的良知”,但即使是人的良知,其作用的发挥也仍然是建立在“天地万物与人原是一体……故五谷禽兽之类皆可以养人,药石之类皆可以疗疾。只为同此一气,故能相通”之基础上的。因而,王阳明关于良知与草木瓦石关系的这一阐发,既没有贬低人、贬低良知而使其等同于草木瓦石,同时也没有漠视草木瓦石的作用,反而通过“同此一气”的基础,进而实现“天地万物与人原是一体”的关系,这就使良知与草木瓦石乃至整个世界完全成为一种多元与多层共存的关系了。

作为个体人生的主体精神,“良知”与“他人”、与“草木瓦石”的关系也就使阳明心学显现出一种“天地万物一体之仁”的精神,而这种主体精神也就充分表现在作为其一生追求的《大学问》中。当然在这里,所谓个体的主体精神仍然是其最基本的出发点:

在这里,作为人之为人的“恻隐之心”仍然是阳明心学不可移易的基本出发点,但却绝不限于个体之“我”的层面,而是通过“充其恻隐之心,而仁不可胜用”的方式,从而达到“天下犹一家,中国犹一人焉”。至于其具体的实现次第,也就是扩充其恻隐之心“与孺子而为一体”,进而“与鸟兽而为一体”,最后以至于“与草木而为一体者也”“与瓦石而为一体也”。显然,作为个体主体,恻隐之心固然是其最基本的出发点,但恻隐之心之是否彰显、是否能够真正见之于真诚实意之行,则又首先决定于我们每一个个体的“慎独”“诚意”功夫,只有在“慎独”“诚意”的基础上,才能有恻隐之心的彰显与实现。从这个角度说,则王阳明的“慎独”“诚意”追求,就是其世界的基本出发点,也是其成己、成人与成物追求——儒家“万物一体之仁世界”的基本出发点。

为了适应阅读,略去注释和参考文献

原载:《贵州社会科学》2024年第03期

转载来源:贵州社会科学 2024-05-30

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室