贵州日报天眼新闻记者 陆青剑

近日,贞丰古城一座百年历史建筑里“有影·影像主题空间”放映的露天电影,为市民和游客带来了一份纯粹的欢乐。

该影像主题空间由当地社区居民历时3个月众筹共建,它与贞丰古城内两湖会馆升级改造而成的“古城·珉谷艺术空间”,交织成历史建筑活化利用的人文景致,为这座历史文化名城再添一景。

历史建筑是文脉赓续的重要载体,在时空递进中储存着人类记忆。1月,贞丰县、普定县、思南县被列为第三批省级历史文化名城,历史建筑便是其重要承载。而遍布全省的1655处历史建筑,如同满天星斗点缀着贵州的历史时空。

历史建筑与历史文化名城、名镇、名村(传统村落)、街区和不可移动文物、历史地段,以及工业遗产、农业文化遗产、非物质文化遗产等,共同构成了历史文化保护传承的有机整体。作为城乡历史文化保护传承体系的一分子,历史建筑凸显出地域人文风貌的基本底色,如贵阳市文昌阁街区、遵义市高桥街区、毕节市织金新华路街区、黔东南州镇远府城街区、黔西南州贞丰老城街区等,就是其中的典型代表。

近年来,省住房和城乡建设厅联合相关部门先后印发《贵州省历史文化街区保护管理办法》《贵州省历史建筑确定和历史文化街区核定公布工作方案》《贵州省省级历史建筑保护利用试点工作方案》《贵州省历史文化街区划定和历史建筑确定省级评估验收工作方案》等文件,扎实推进历史文化街区和历史建筑的认定、保护和利用。遵义、铜仁等出台地方性保护法规,各市州出台历史建筑保护管理办法,一批历史建筑数据信息被采集录入“历史文化街区和历史建筑数据信息平台”。

目前,全省各市州有序开展历史建筑的挂牌保护和测绘建档工作,并积极申报历史建筑保护修缮和活化利用试点,拟通过创新探索市场化、多业态的保护利用的新模式,形成一批保用并举、以用促保、以用促修的活化利用示范案。

铜仁市通过历史文化资源的摸排认定,以历史建筑为核心的历史文化名城、名镇、名村、街区、少数民族特色村寨等,迎来焕彩生辉的历史机遇。伫立于黔东大地的346处历史建筑,展示着历史连接当下的生动景象。

安顺市秉承“敬畏历史、尊重传统,做好保护与传承”的宗旨,对古城进行修缮提升,儒林路、黉学坝路等片区的历史建筑,保护与利用相结合,为古城增添了更多风采神韵,迎来一批批访客,为当地文旅融合发展注入强劲动力。

在各种政策和举措的助推之下,贞丰古城开辟多个文化空间让历史文化活起来;镇远古城正在积极推进“名·贵州镇远古城”系列文化窗口提升工程;黎平翘街深化历史文化与红色文化的融合度;遵义汇川高桥突出主题重点保护“三线建设”文化遗产;贵阳花溪青岩创新思路拓展历史文化展示场所……披着岁月风尘的历史建筑,在保护传承与活化利用中焕发生机,当地群众的文化自觉和文化自信进一步提升。

2022年我省出台的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》指出,到2025年初步构建多层级多要素的贵州城乡历史文化保护传承体系,到2035年全面建成系统完整的贵州城乡历史文化保护传承体系。一个较为全面的保护体系逐渐形成,历史建筑的价值再现活态光芒。

“历史建筑可以为了适应新的功能而做改变。”贵州省建筑设计研究院总规划师、本土营造工作室负责人刘兆丰说,历史建筑改建适应现代生产生活需要时,必须严格保护建筑的主体特征和它的历史风貌。在使用的时候可以把历史建筑改造成一个咖啡屋,也可以改造成一个阅览室,或者改造成一个文化活动中心。他认为,从时空视角看,历史建筑本身就具有一个生长的过程。

作为历史文化地标,具有深刻人文记忆的贵阳市云岩区文昌阁街区和甲秀楼街区,成为现代贵阳市民的文化生活空间,为文旅融合发展提供基础资源。沉醉于拍摄贵阳市井风貌的摄影师何雄周说,贵阳的甲秀楼、文昌阁、阳明祠、弘福寺、毛公馆、刘伯群故居等“历史宝贝”,表达了一个时代的横截面,是历史建筑活化利用的现实样本。

映射在大地上的人文影像——古建筑与构筑物丰富贵州文物谱系

文、图/贵州日报天眼新闻记者 陆青剑

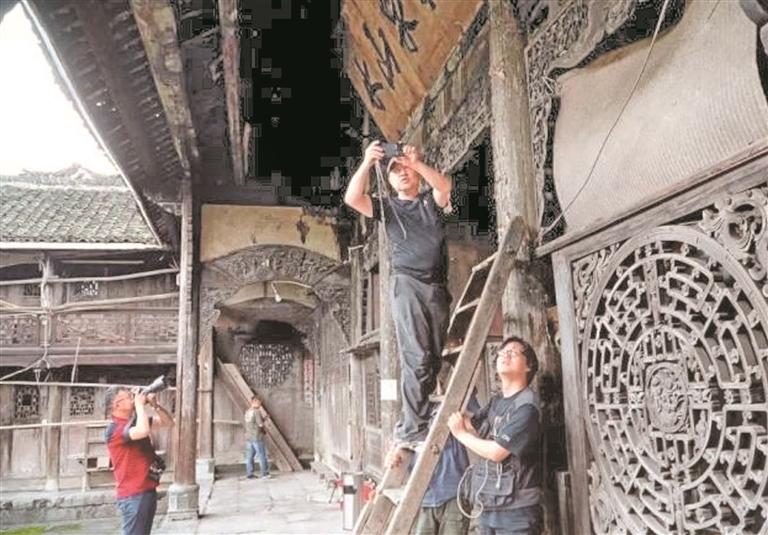

今年春天,对德江县楠杆土家族乡楼房村曾氏宗祠展开具体的实地测绘工作,成了贵州省文物保护研究中心工作组的一件大事。未来一年,这座有着153年历史的曾氏祠堂将在能工巧匠们的手中焕然一新。独具特色的建筑样式、主殿、厢房、院落,围墙、雕刻、纹饰等细节,将以新颜载入贵州古建筑记忆册页。

无数个如同曾氏祠堂一样闪耀着岁月光辉的古建筑,支撑起我省的文物谱系,漫长的时空轴线在历史的递进中显得更为丰满。而作为构筑物代表的古桥、古牌坊等,则以另一种形态诠释建筑文化的厚重和意蕴。

描绘历史人文图谱

在贵阳出生长大的邓阿姨对“九门四阁”印象十分深刻,她时常拿着《贵阳掌故》对着图片中熟悉的场景跟孩子们解读一番:“好在文昌阁、甲秀楼、阳明祠这些老房子还在。”

“九门四阁”是贵阳市城区发展的一个历史断面,始建于明万历二十四年(1596年)的文昌阁就是其中的一个代表。这座三层的宝塔形建筑,浸透着设计者对中国传统文化中关于“九”的尊崇:81根横梁,54根立柱,二、三层的9根椤木支撑起9个角……9的倍数在整座建筑的结构中体现得淋漓尽致,不等边造型显示它在中国古建筑图谱中的与众不同。

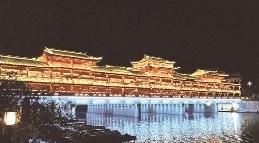

距文昌阁不远的甲秀楼始建于明朝万历二十六年(1598年),至今已有400多年历史。“现存甲秀楼为3层三重檐四角攒尖顶石木结构阁楼”,《贵州省志·建筑志》的这一记述,简明扼要地概括出这座贵阳文化地标的特点。每天上万人往返流连,让被磨得锃亮的石板更显古色之相。从古时的游人雅集之所、文人墨客题咏之处,到如今的贵阳市地标、全国重点文物保护单位,甲秀楼不仅是一座亭台楼阁,更是见证贵州发展、承载城市记忆的一个文化空间。

甲秀楼景区美如画 乔啟明 摄(贵州图片库发)

文昌阁和甲秀楼与建于康熙十一年(1672年)的黔灵山弘福寺,以及年岁百余的民国时代建筑大觉精舍(华家阁楼)和王伯群故居,形成一种特别的时空呼应,见证着贵阳历史的风起云涌。而有着“贵州首刹”之誉的弘福寺,与铜仁市梵净山的护国禅寺、安顺市平坝区伍龙寺、黔东南州镇远县青龙洞道观等,编织成了特色各异、气势非凡的宗教建筑文化风景。

从星罗棋布的古建筑群中,现代人仍然可以感知历史文化的延传和脉动:以万寿宫为代表的石阡古建筑群昭示古代府治的不凡气象,以周家盐号为代表的思南古建筑群弥漫着水运文化的气息,以文昌宫为核心的贞丰古建筑群交织着多民族共生共荣的场景……一栋栋古建筑,就是一个个闪亮的人文音符。

勾勒民俗风情

5月13日,贵州省文物保护研究中心廊桥保护现状调查小组从黔南州平塘县奔赴遵义市,对当地廊桥进行调查和测绘。我省落实中宣部、文化和旅游部、国家文物局联合推出的《廊桥保护三年行动计划(2023—2025)》进入实施阶段,这意味着我省文物调查和保护的步伐不断加快,一座座廊桥建筑“浮出水面”刷新人们对贵州历史文化的认识。

廊桥建筑俗称风雨桥、凉桥、花桥,遍布贵州乡间社区,它们承载着当地民众公共生活、文化传统和故土情结的深刻记忆。据史料记载,长江流域沅江水系的㵲阳河施秉县段,明末就建有九跨石墩木梁廊桥,桥上的36间廊屋气势非凡;珠江流域北盘江水系的北盘江径流河段,清顺治年间修建的木构廊桥曾是一幅风俗画……

都匀百子桥是贵州城市廊桥的代表

作为与山、水、田园景观和古村镇、街道有机融合的实物载体,廊桥反映出在地文化的递进与嬗变。而由不同风格的古建筑构成的建筑群,在地风貌的解读线索更为清晰,空间更为真切。天柱天门塘的刘氏宗祠、印江严家寨的严氏宗祠、大方高店的郑氏宗祠等,是当地家族发展与社会治理的实物见证;贵阳黔灵山的弘福寺、铜仁梵净山的护国禅寺、安顺平坝的伍龙寺等,呈现出宗教建筑文化的历史色泽;石阡的万寿宫和禹王宫、安顺的文庙和武庙、镇远的天后宫等,清晰地展示贵州会馆的发展轴线;雷山西江千户苗寨、兴义南龙布依族古寨、黎平肇兴侗家鼓楼等,表达着民族文化的丰富多样;贵阳青岩镇、锦屏隆里村、镇远城等,映射出贵州古近代城镇发展的基本轮廓。

天柱刘氏宗祠是长江流域古建筑的一颗明珠 陈慧 摄

截至2023年,我省有世界文化遗产1处、全国重点文物保护单位81处、省级文物保护单位564处、市县级文物保护单位3575处,其他一般不可移动文物14000余处。加大对古建筑的保护和活化利用,已然成为全社会的共识,也是文旅深度融合的一个契机。

讲述历史故事

“对古建筑采取保护与利用相结合的方式,让文物资源焕发时代价值。”贵州省文物保护研究中心副主任、研究馆员石斌说,我省通过古建筑来展示历史故事,并开辟历史故事的展示场所,在历史价值背景下促进开放,扩大古建筑的活动空间,许多地方做了积极探索,成效显著。

贵州省文物保护研究中心调查组对“中国传统村落”沈家坝清代建筑进行影像采集 (贵州省文物保护研究中心供图)

据了解,2022年我省文物保护单位开启长江流域文物资源调查,过程中核查了一批古建筑,其中保存完好、具有较高艺术价值的务川沈家坝清代古建筑群,引起调查组的高度关注。作为调查组领队,石斌对这次的调查工作记忆深刻。他介绍说,沈家坝是贵州古盐道的一处重要节点,此处的历史建筑群就是在商业快速发展的过程中不断出现的,其中几座民居古建筑的木构雕刻十分精致,从中可感知贵州在贸易交流中的文化碰撞。“国家建立长江流域文化公园,流域内的文物摸底是首选题目。该公园一旦建成,贵州的一些文化景观将以独特的面貌展示在人们眼前。”

镇远古桥 司马星 摄

作为长江南岸的重要支流,乌江在贵州水运文化史上有着非凡地位,沿岸留下大量的古建筑,思南的府文庙、万寿宫、水祥寺、川主宫、古民居、古街道等,早已成为思南人藏在心中溢在脸上的一份豪情。建设长江流域文化公园,鲜明的时代特征和突出的文化价值,将使这些古建筑的历史文化价值得到充分彰显。

今年4月底,第四次全国文物普查启动,我省成立省、市(州)、县(市、区)普查办公室,拉开普查大幕。第一阶段的方案编制、业务培训工作已结束,眼下正在推进第二阶段的野外调查工作。“相信通过此次机会,我省那些隐藏于深山和民间的历史建筑会‘走出深闺为人识’,丰富我省文物版图。”在石斌看来,作为文物保护和研究的重要对象,古建筑散发出来的人文气息总是令人神往,它为文旅融合提供了多种可能。

展现地域风貌

“构筑物的特点,是非生产非生活的建筑空间。”在贵州籍知名建筑营造师汪克看来,贵州的许多构筑物有着很高的保护价值和研究价值。各式各样的石构古桥,历经风雨洗刷的牌坊,承载时空蝶变的古塔等,均以静默的方式解读岁月跌宕和人性辉光。

位于福泉市的葛镜桥是贵州较早修建且仍在使用的古石桥

资深媒体人葛诗畅耗时多年写就《葛镜桥古今探索记》一书,对家乡黔南州福泉市的葛镜桥常常流露出自豪之情。横跨于麻哈江的葛镜桥依地形和水势而建,三孔拱桥体现出设计者和建造者的匠心和智慧,构筑物与环境在巧妙的设计中实现高度统一。这座修建于明万历三十一年(1603年)的桥梁,历经400多年风雨雷电的洗礼仍挺立如昨。抗战时期著名桥梁专家茅以升经常带领学生到此上课,并与学生应用现代力学原理对该桥进行测算,赞叹“北有赵州桥,南有葛镜桥”,并将该桥收录于《中国桥梁技术史》这部专著之中。

各式各样的桥梁,是贵州构筑物世界的一颗颗璀璨明珠。“万桥飞架平沟壑,两岸通衢达四方”的豪迈气概,丰富“贵州是‘平’的”壮丽画卷的鲜亮色彩。古代的桥,近现代的桥,当代的桥,它们不仅展现地域文化的独特风貌,更是体现文化轴线的纵贯不绝和人文气韵的传承不息。

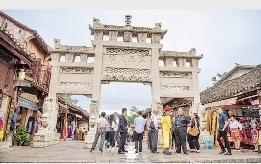

贵阳青岩古镇的牌坊

贵州留存下来的清代牌坊有数十处,贵阳青岩古镇的张氏节孝坊、吴张氏节孝坊、赵车氏节孝坊等,如今都已成为网红打卡点,人们今天仍在探寻牌坊背后的故事。

来源:《贵州日报》 2024-06-14

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室