编者按

6月28日,2024“多彩贵州”夏季文旅宣传推广活动来到江苏南京。江苏与贵州有着割舍不断的亲缘,明朝30万大军征南胜利后就地屯军,随后大量家眷、商贾、工匠、农民“调北填南”,迁居贵州,与世居本地百姓交往交流交融,共同在安顺屯堡创造了悠悠600年的“明代历史活化石”屯堡文化。屯堡人就是600多年前从江苏、安徽、河南等地迁往贵州的明屯军的后代。

600年沧桑巨变,江苏与贵州的缘分依然在续写,600年前的江南风物在安顺屯堡被定格,黔中屯堡文化蕴含着维护国家统一、促进民族融合的深刻内涵,是可感可知的历史遗存,也是中华优秀传统文化的绚丽瑰宝。

江淮古韵留存贵州六百年 遗世独立的屯堡文化

文、图/贵州日报天眼新闻记者 曹雯 吴蔚

屯堡人的自在生活。杨爽 摄

屯堡地戏。贵州省委宣传部供图

云鹫寺。贵州省委宣传部供图

在中国西南腹地的贵州省安顺市,隐藏着一段穿越时空的江淮古韵。这段由明朝“调北征南”“调北填南”遗留下的特殊文化篇章,见证了历史的沧桑,也留下了一段。

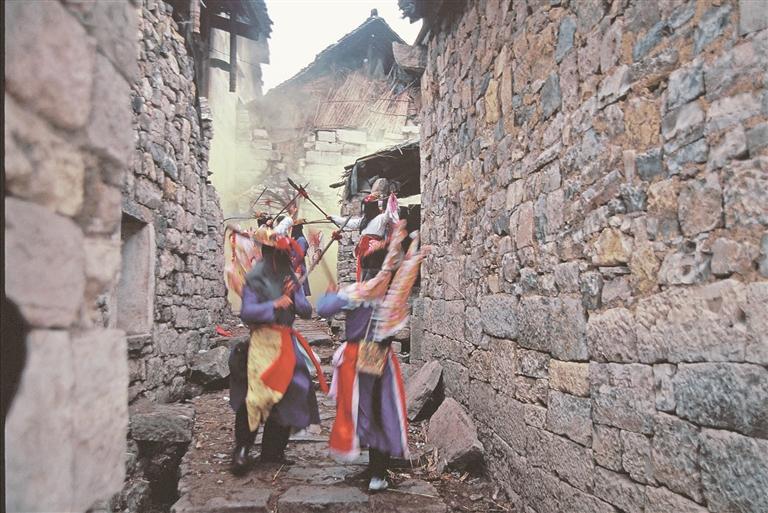

不同于贵州当地的传统木构建筑,屯堡的房屋多采用青石垒砌,既坚固又防潮,仿佛将江南水乡的细腻与西南山区的粗犷巧妙结合。

石巷、石屋、石桥,构成了一幅幅静谧而古朴的画面,让人恍若置身于明代的江淮小镇。这些坚固的石堡不仅是屯堡人生活的居所,更是他们对故土思念的实体寄托。

屯堡人的生活习俗中,既有江淮文化的影子,又融入了贵州本地的民族特色。春节期间,家家户户贴春联、挂灯笼,保留着汉族的传统节日习惯。

“抬汪公”则是屯堡地区特有的一项重要传统活动,汪公作为古代将领,被屯堡人视为保护神,每年的“抬汪公”仪式,是对先祖的缅怀。

屯堡的服饰很大程度上保留了600年前明代汉族的传统风格,宽袍窄袖、颜色以青、蓝色为主,且在设计上相对简约,不加过多花边装饰。屯堡妇女如今的日常仍穿着这类服饰。

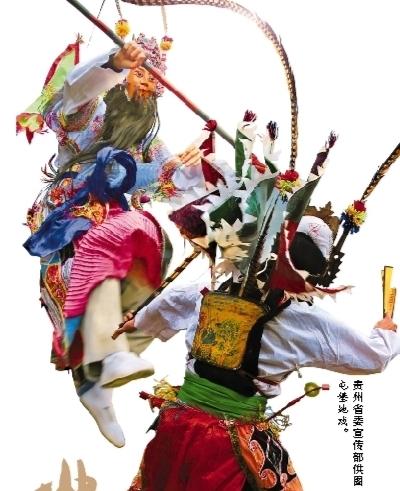

被誉为“中国戏剧的活化石”的屯堡地戏,是屯堡文化中最为耀眼的一颗明珠。起源于明代军中的地戏,原本用于鼓舞士气、祈求胜利。演员们头戴精美的木刻假面,身着战袍,以简朴的舞台和激昂的唱腔,演绎着《三国》《封神榜》等故事,传承着忠孝节义的伦理道德。

高台地戏是地戏的独特分支。以惊险的高空表演和宏大的战争场景再现而著称。用八仙桌,以金字塔形状层层叠加至五层,形成一个壮观的表演空间,形成千军万马之势,充满视觉震撼力。

集建筑、习俗、性格、戏剧于一体,安顺的屯堡文化不仅保留了江淮文化的遗风,更融合了贵州地方特色,文化景观独一无二。

在这片石头砌成的世界里,每一个细节都讲述着一段跨越时空的故事。屯堡人用600年的时光,书写了一段关于传承、融合与创新的传奇,承载了关于江淮的记忆。

屯堡地戏 世代传唱忠勇爱国的故事

历史的印迹仍停留在屯堡的街头巷尾。李立洪 摄

在安顺屯堡,走进悬挂“演武堂”牌匾的大门,院子后面是空旷的厅房,后墙悬挂着造型夸张的巨大面具,两边排开的是不同颜色的战旗。乍一看去,仿佛来到了古代绿林好汉们聚义练武的山寨。

随着铿锵激越的锣鼓声响起,一群头顶面具,面罩青纱,背插靠旗,腰围战裙,手执仿古兵器的演员踩着鼓点上了场。没有繁复的布景,没有绮丽的舞台,也没有复杂的乐队,但那铿锵的节奏却令人顿生“金鼓齐鸣”之感。当苍凉悠远的唱腔响起,演员们挥起手里长长短短的刀枪剑戟,时而两人对碰,时而众人交击,似斗若舞。

“三五步千山万水,七八人万马千军”,英雄征战、忠义壮烈的演出内容,很容易让人产生穿越之感。演员们跨过一条板凳就是跨过一道险关,翻过一张桌子就是翻过一座高山……600年前朱元璋“调北征南”的场景仿佛就在昨天,传递忠义仁勇的地戏一直在村寨田坝间飘扬。

曾经安顺九溪地戏队的“神头”顾之炎是明朝名将顾成的后裔,长期饰演李世民。孙子从顾家顺9岁起,顾之炎就带着他上场“打小童”,10岁就开始学唱书。在九溪,由于人口众多,各村都有自己的地戏队,比如大堡跳《封神》,小堡跳《隋唐》,后街跳《五虎平南》等。

如果说屯堡文化是一座雄伟的山,地戏就是这山上最突出的那一壁巨崖,它是屯堡文化的表征,内容充分体现了昔日征南大军的审美取向。屯堡人跳地戏,是为了坚守忠勇爱国的信念。除了传统戏剧故事,地戏还包括了开箱、扫开场、设朝、出将、表演、扫收场、封箱等一整套仪式,显示出与江南傩戏的血缘关系。

1986年10月13日傍晚,巴黎波郁弗斯剧场,作为巴黎国际艺术节中国年活动之一的安顺地戏首演。这是地戏经历600年岁月洗礼,在世界舞台的一次亮相。与它一起技惊四座的还有江苏昆曲团的《牡丹亭》。西南山地上金戈铁马的历史传唱与江南水乡园子里婉转曲折的爱情故事,同样传承600年,同样被誉为“中国戏剧的活化石”,在异国他乡的夜空下产生了一种奇妙的联结。

叶茂思根 屯堡人修筑梦中江南

山水间的水碾房。贵州省委宣传部供图

建筑是凝固的音乐,也是永恒的史诗。

明洪武十四年(1381)朱元璋为统一全国“调北征南”,数十万将士奉旨戍守湖南至云南的交通要道,随后迁入家眷、工匠、商贾、农民“调北填南”,在贵州一隅形成了独具特色的聚居群落——屯堡。

悠悠岁月中,屯堡人的衣食住行皆沿袭明朝传统,乡音不改。

他们怀念老家门前的小桥流水,规整有型的四合院落,雕花的柱础、门窗,为了留住故乡的记忆,将江南水乡的建筑特色融在了黔中的一间间堂屋、厢房、庭院、门楼中。来自江南的匠人们,就地取材,充分利用得天独厚的石材资源与木料结合,建成了一栋栋石头房子,一条条石头村巷,一座座石头村寨。

今天人们穿过用石头建成的外八字朝门,朝门之上,垂花门楼渲染着一份奢华。石头围成的庭院,石板拼成各种图形的地面。四面的木房窗棂、隔扇、裙板上雕刻着“花开富贵”“喜上眉梢”“终身有福”“五福临门”等图案,用牡丹、喜鹊、钟、蝙蝠、石榴、铜钱等谐音比拟的方式来表现,与江南的建筑装饰如出一辙。

这些宅院,经历600年的时光在屯堡里定格,在这里石头会说话,老屋有故事,古树显沧桑。

1997年,天龙屯堡的陈姓后裔、地戏非遗传承人陈先润组团到南京寻根,在桨声灯影里的秦淮河畔,六朝古都的繁华都市,在玄武区丹凤街,找到了家谱中所记的祖居之地都司巷,泪水簌簌而下。那一刻,600年的江南记忆复苏了,这一口地道的屯堡话,加上凤阳汉装,让南京人惊呼:“侬们更南京呀!”

从南京回来后,陈先润们带了一捧南京的泥土,在天龙屯堡的后街植下香樟树,立下一块石碑:上书“叶茂思根”。

屯堡日常 流淌在传统节庆仪式中

吉昌屯“抬汪公”习俗。吴羽 摄

这些年来,凭着家谱上那两三笔关于“应天府石灰巷”的渺渺线索,任君黎一直在史料堆里寻根问祖,希望能找到祖上从南京来到贵州世系繁衍、人口变迁的记录。尽管收效甚微,却因为多年研究成为贵州省屯堡文化研究会会员,参与撰写了《屯堡小识丛书》的民俗册。

在任君黎的印象中,屯堡的日常就在每个节气、节庆仪式中。“叮叮当当打开门,你是哪里来的人?本人来自应天府,欲去天宫拜神灵……”这样的童谣穿越600年风雨。那些延续自明朝的屯堡民俗,昭示了一条应节令而生的“文化链”,贯穿于屯堡人春、夏、秋、冬的坐卧起居和人情往来之中。

屯堡的端午节分为大端午与小端午,农历五月初五是小端午,农历五月十五是大端午。整个大、小端午期间,屯堡人在吃这方面铆足了劲。在“吃货的天堂”安顺,有“小端午来大端阳,鲊肉粽粑喜洋洋。一天三顿吃朒朒,攒得一条大肥肠”的笑谈。

等到了小暑大暑前后,阳光高照,这个季节的屯堡田里庄稼长势正好,稻谷准备抽穗。当地流传着“六月虫虫叫,风吹木叶响,去看看庄稼长不长”的童谣。年轻的少男少女则会在六月六这天“玩节气”,借此相识自己的意中人;老人们则带领小朋友们在桥边聚餐补充能量。于是,做好几样可口美味的小菜,带上香烛纸品,牵上儿孙晚辈,到田野里的小桥边聚餐,称为“吃桥饭”。

任君黎说,屯堡人的祖籍牵涉范围较广,除了江苏,还有安徽、江西、湖南、陕西、河南等省份。随着时代的变迁,很多地方的一些民俗活动早已消失,而那些源自明朝的屯堡民俗却在安顺保留完好,仍活态地呈现于屯堡人的日常,体现着传统的血脉传承与精神气象。

匠人留下繁花满树 低调精巧

打银手艺代代传。颜子淇 摄

屯堡银饰历史悠久,源远流长。

据记载,唐代是我国历史上银器发展的鼎盛时期,全国56处银场,大多在安徽宣城、江苏镇江、江西鄱阳、浙江衢县、江西上饶等地。也就是说,从唐代起,江南集中了全国最优秀的银匠,他们经历了大唐盛世的万国来朝、大宋繁华绮丽的雨过天晴,再到元朝的民族融合。无论太平盛世,还是朝代更迭;无论风调雨顺,还是天灾人祸,打银手艺一代一代坚韧地传承。银匠们随着明初的征南大军来到安顺,在屯堡村寨生根发芽,留存至今。

在双堡场坝上有一家银饰店,老板是夏官屯一个地地道道的屯堡人,50来岁,叫严安妹,女儿是他的助手,叫严章齐。严安妹的手艺是爷爷严登云传给他的,现在他又传给女儿,银匠手艺在他家已经传承到第四代。再往前追溯,20世纪初,严登云选择学做银匠,是在九溪的几家银匠作坊学的。

生活在安顺这片土地上的各个民族都有佩戴银饰的习俗。相比苗家银饰的华丽夺目,飘逸灵动;屯堡人的银饰则显得深沉内敛,低调稳重,做工精巧,体现屯堡人的审美和财不露白的精神气质。

过去,屯堡后生提亲下聘礼名曰“挑提篮”,父母为其置办的聘礼中,一定有梅花穿丝手镯,寄寓家族长辈希望未来的媳妇具有冰清玉洁、坚忍耐劳的品格,同时也寓意生活并非一帆风顺,有丽日和风,也有风暴严寒,只有历经风霜,耐得寂寞,才能繁花满树,香飘四方。再者,金银财宝,银排第二,有保值功能,一副手镯,能在非常时刻救急,甚至救命。这是传统在屯堡人生活中的体现。

张勇主要收藏钱币和屯堡银饰,他从事收藏已经40多年,在他眼里,那些精工细作的戒指、手镯、发簪、步摇、胸佩、童帽饰,经历岁月的积淀,每一件都有灵魂有温度,既古朴又精巧。

屯堡银饰的美不只吸引了张勇。1988年,中国历史博物馆建馆30周年,张勇在逛闻名中外的北京琉璃厂文化街时被人一把逮住,那人看上了他戴在手上的屯堡半边花手镯,无论如何要买。张勇记得自己40元买的手镯,那人出价500元,十几倍的差价。这件事发生在北京琉璃厂,那里人文荟萃,卧虎藏龙。偏远屯堡村寨一个不知名的银匠,在两三百年前手打的半边花手镯受到如此礼遇,证明了屯堡银饰的艺术价值和收藏价值。

丝头系腰 凤阳汉装翩翩来

宽袍大袖的凤阳汉服。贵州电视台供图

安顺是一座移民之城,改扩建前原有70多处寺庙宗祠和会馆,它们沿着一条贯城河视彼此为风景。不管是甜是咸还是辣,在这里与自然生长的鱼腥草、野芹菜、蕨菜、姨妈菜等调和出独特的味道,滋养着生活在这方土地上的人们。

屯堡妇人一袭明朝蓝的凤阳汉装、一套梅花管簪、一棵丝头系腰、一双尖头绣花鞋可以传承600多年,“今儿天儿”“明儿天儿”等卷舌音和鸡辣子、血豆腐等军旅食品始终在屯堡人家的院子里成为日常生活的一部分。

据当地人介绍,从明洪武十五年(1382)开始一直到明永乐年间,前后进入贵州的人口差不多达200万,目前仍有300多个古村落居住着30多万屯堡人。如此庞大的族群,如此密集修建的军屯民堡,在完成“屯垦戍边”的历史使命后,“军转民”的屯堡人对自有文化印记倔强坚守,用同一的服饰密码以印证自己的存在和对族群的识别。

一个超过首重的快递从贵州安顺寄出,经无数快递小哥转运后,寄到了江苏南京收件人的手中。正在手机上淘当季流行时装的女人接过沉甸甸的包裹,打开纸箱是泡沫,打开泡沫是布袋,打开布袋只见——青黑色的织物,用窄布带细细地扎成结实的一捆,丝线细密。

一张A4白纸上,是父亲的字迹:幺,你结婚的时候不能给你置一棵丝头系腰,你要穿婚纱也系不成,但是我和你妈心头一直记得这件事,一到年节回鲍家屯见到有年轻姑娘、媳妇戴系腰就想到要补你一棵,今年给你织了一棵,了了这个心愿,你留个纪念。

丝头系腰,长一丈二,宽一寸半,两头各带一个中空流苏笼,垂下的丝绦有两尺长。即便嫁到南京多年,女人也不会忘记——在娘家屯堡的院子里,母亲穿着宽袍大袖的凤阳汉装,系着丝头系腰。逢家里祭祖、来客,母亲的丝头系腰便在堂屋、厨房和院子里摇摆;逢年节、吃酒,她便拉着母亲的丝头系腰跟着去观音会、“抬汪公”、放河灯。坐在姨妈堆里,母亲的丝头系腰经常是话题,花色织得精巧,通带密实,丝头齐整,煮染得黑色透亮均匀。

在屯堡,用于丝头系腰的量词是“棵”,就像在说一棵树。因为溯源而上,丝头系腰的156条经线和1200条丝线来自蚕茧,结茧的蚕儿则以绿绿的桑树叶为食。木质朴实,木性坚韧,幻化成丝头系在屯堡女人的腰间,女人们也便有了木的韧性,将根深深地扎入脚下的土地,开枝散叶,扬花授粉,生生不息。

来源:《贵州日报》 2024-07-05

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室