编者按:

“北有万里长城,南有千里屯堡。”

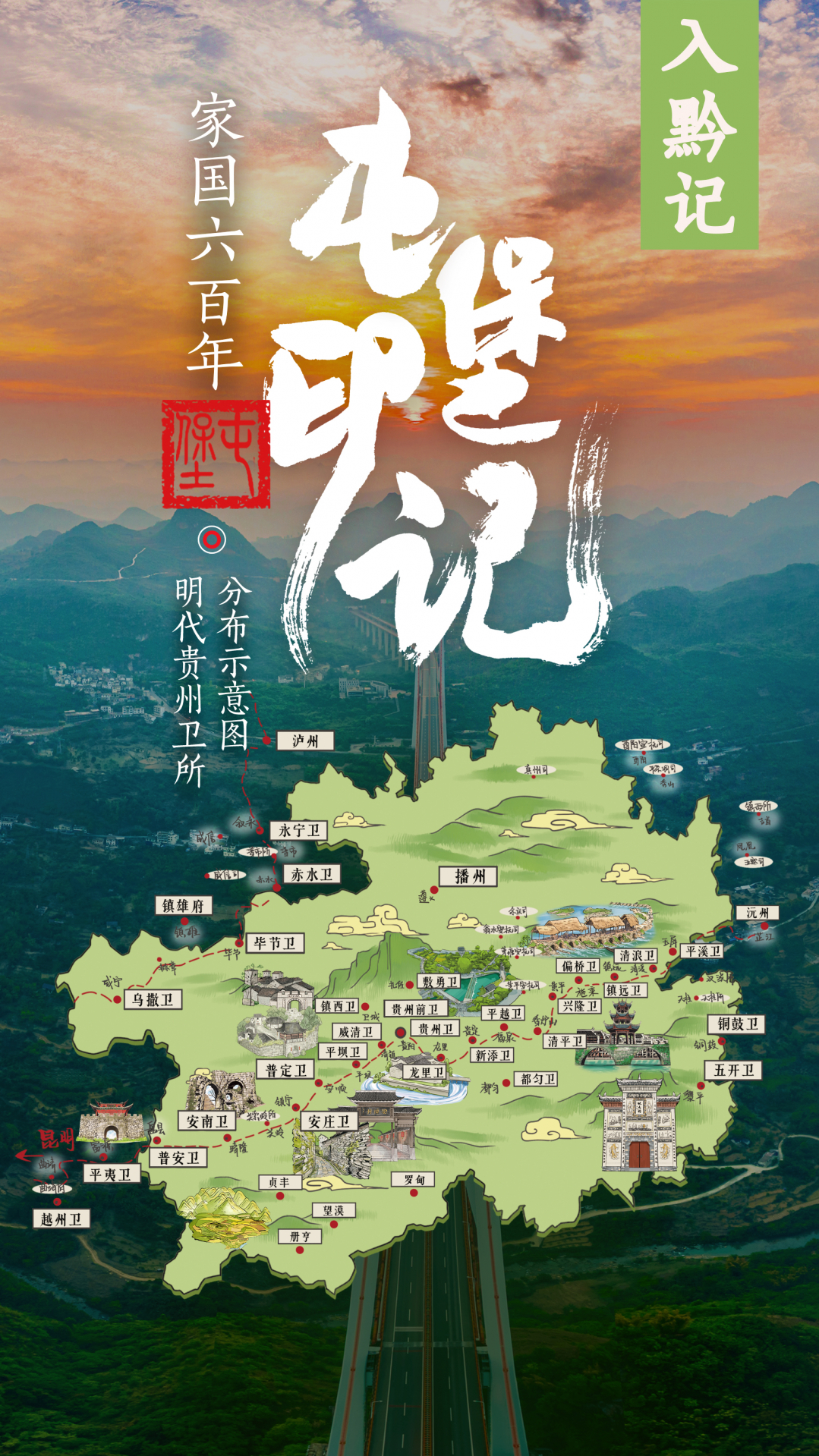

在贵州大地,气象万千的屯堡文化,历经600多年的岁月流转,依旧光彩照人。600多年来,屯堡文化在贵州扎根、生长和演化,形成了兼具特殊性和唯一性的文化现象,是中华优秀传统文化的重要组成部分,彰显传承守望的家国情怀,见证中华民族多元一体的历史进程。

为深入学习贯彻习近平文化思想,全面挖掘屯堡文化内涵,展示屯堡文化的特征、影响和时代价值,贵州日报报刊社聚焦“文化中国行”主题宣传活动,推出“家国六百年·屯堡印迹”大型主题报道,和读者一起走进历史深处,领略屯堡文化的独特魅力。

每逢正月,彩龙舞动,金鼓齐鸣。舞者们脸绘五彩脸谱,“花式”演绎串花龙、滚地龙、双龙戏珠等,令人目不暇接。

民间艺人在贵州省锦屏县隆里古城表演“花脸龙”。陈礼杏 摄(贵州图片库 发)

这一流行于黔东南州锦屏县隆里古城的民俗——花脸龙,源自北宋,明代屯军时带入,和唱汉戏、迎故事并称为隆里古城的“三大瑰宝”。

隆里,古称“龙里”,清代更名为隆里,意为“隆盛之里所”。坐落于山间盆地,群山环抱,绿水相拥,适宜人居。史载,明洪武十八年(1385),朱元璋派兵征剿湘黔边地,在隆里实行军屯,设立了“隆里千户所”,屯集重兵并修建城池。来自安徽、江西等地的官兵携家眷受命迁入这里,世代繁衍生息,生活至今。

今日隆里古城生活景象。

作为“亦兵亦农”的军事堡垒,清《龙标志略》记载,古之隆里,“城内三千七,城外七千三,七十二姓氏,七十二眼井”。可见当时的隆里规模之大,属戍守边关的重镇。

走进隆里古城青阳门,高耸的古城墙如坚固的壁垒,仅分东南西北各设一座建有城楼和炮台的城门,其中三门可供行人出入。沿着卵石铺就的街巷而行,东、南、西、北四方城区分明,以“丁”字为主的街道纵横交错,暗通明阻,虚实结合。古井、古楼、古宅、古庙、古祠、古桥星罗棋布。漫步其间,仿佛穿越时空,依稀可以感受到古城曾经的烽火岁月和热闹景象。

龙标书院。

传说被称为“七绝圣手”的盛唐诗人王昌龄曾贬谪于此,隆里人为纪念他,修建了龙标书院、王昌龄祠等,勉励后人耕读传家。自此,隆里“科甲蝉联,络绅鱼贯,恩优岁拔叠出其间”。

今天,隆里古城作为军事城堡的作用早已消失,经济文化的中心地位也有所改变,但其作为明代盛行的卫所制度的军事城堡依旧屹立,见证着600多年的风雨沧桑。跟随屯军而来的文化,也于这片土地上生根发芽,开出繁盛之景。著名学者、作家余秋雨曾到隆里古城考察,称其为“互生和谐的文化孤岛”。

贵州日报天眼新闻记者

策划/邓国超 张焱

执行/李坤 黄蔚

文/黄若佩

图、视频/周梓颜 陈祖嘉 刘义鹏 周尧

海报设计/赵怡 王子琪

编辑/刘立超 二审/姚曼 三审/黄蔚 陈曦

来源:贵州日报报刊社官方新闻客户端“天眼”新闻 2024-12-20

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室