编者按:

“北有万里长城,南有千里屯堡。”

在贵州大地,气象万千的屯堡文化,历经600多年的岁月流转,依旧光彩照人。600多年来,屯堡文化在贵州扎根、生长和演化,形成了兼具特殊性和唯一性的文化现象,是中华优秀传统文化的重要组成部分,彰显传承守望的家国情怀,见证中华民族多元一体的历史进程。

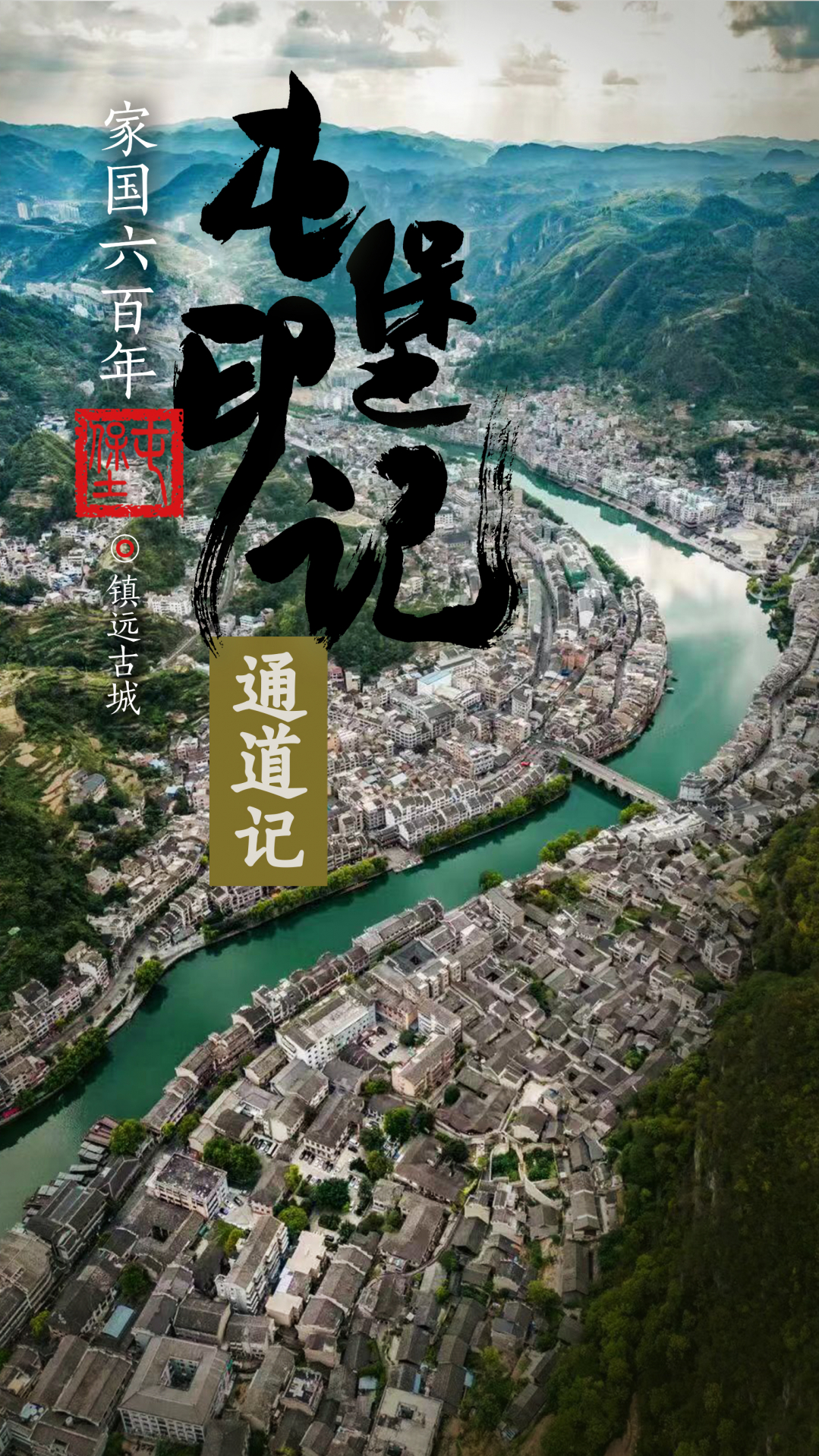

为深入学习贯彻习近平文化思想,全面挖掘屯堡文化内涵,展示屯堡文化的特征、影响和时代价值,贵州日报报刊社聚焦“文化中国行”主题宣传活动,推出“家国六百年·屯堡印迹”大型主题报道,和读者一起走进历史深处,领略屯堡文化的独特魅力。

人物简介:

范同寿:历史学研究员,享受国务院特殊津贴专家。曾任贵州省社会科学院历史研究所所长、贵州省地方志办公室主任。出版有《贵州简史》《贵州历史笔记》等著作10余部。

贵州的通道地位源自于区位,区位则源自地理,但在几千年的历史长河中,贵州形成了独特的“通道文化”绝不仅仅是地理意义。在拥有军事战略地位的同时,它同样是经济通道、文化通道、民族迁徙与民族融合的通道。今天的贵州随着立体交通网的形成,不仅谈不上封闭,未来成为我国西南地区与东南亚、南亚乃至世界各地商贸交易的集散地与物流中心也是可期的。

明代建省以前,贵州尚未成为一个独立的行政区,与其他地区的商贸不存在“进口”与“出口”问题。明初在贵州广设卫所,大兴屯田,屯军及其家属带来了大批先进生产工具、生产技术、农作物品种,极大地丰富了贵州人的生活内容。但这些并不属于商业交换行为。明永乐十一年(1413)建省后,外地商人和工匠纷至沓来,随着生产力的提高,贵州的民族制品受到外地客商的青睐,加上贵州自身有着极其丰富的矿藏,如铜仁的金银、开州(今贵州省开阳县)的朱砂、威宁与水城的铅、修文的水银,都成了外地客商争相采买的物资,而他们从外地带来的商品,一些随着屯堡居民的到来本地已经能生产,一些则因贵州地区间经济水平的巨大差距,只能局限于城镇销售,广大农村即便羡慕,也无力购买。倒是贵州盛产的各种木材、林产品、矿产品成了商贩们争抢的对象。

鲍家屯水利工程一景。安顺日报社供图

特别要提到的是产于黔西北与黔东南的马匹,仅明洪武十七年(1384)明政府便在当地易马6500匹,单是户部以棉布交换的马匹便达1300匹。仅时隔一年,马匹交易量即猛增至6729匹,以后各年的购马数长期保持在7000匹左右。而当时一匹马的价格相当于棉布34匹或茶100斤。此外,大批手工业产品也是贵州出口的主要商品,尤其是羊毛毯一项,极受外地用户的喜爱,仅洪武十七年一次进贡的羊毛毯就多达2300领之多。

至于商贸路线,早期的商贸肯定是沿着主要交通线展开。卫所屯堡推动贵州城镇飞速发展,除了贵阳、遵义、安顺、兴义等发展较快的大中城镇外,商贸的扩展便在线性发展的基础上,呈现出以中心城镇为基地,向周边漫延式伸进,逐渐扩大到穷乡僻壤,推动着贵州商品经济的不断进步。

贵州日报天眼新闻记者

策划/邓国超 张焱

执行/李坤 黄蔚

文/范同寿

海报设计/赵怡 王子琪

编辑/刘立超 二审/姚曼 三审/黄蔚 陈曦

来源:贵州日报报刊社官方新闻客户端“天眼”新闻 2024-12-20

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室