编者按:

“北有万里长城,南有千里屯堡。”

在贵州大地,气象万千的屯堡文化,历经600多年的岁月流转,依旧光彩照人。600多年来,屯堡文化在贵州扎根、生长和演化,形成了兼具特殊性和唯一性的文化现象,是中华优秀传统文化的重要组成部分,彰显传承守望的家国情怀,见证中华民族多元一体的历史进程。

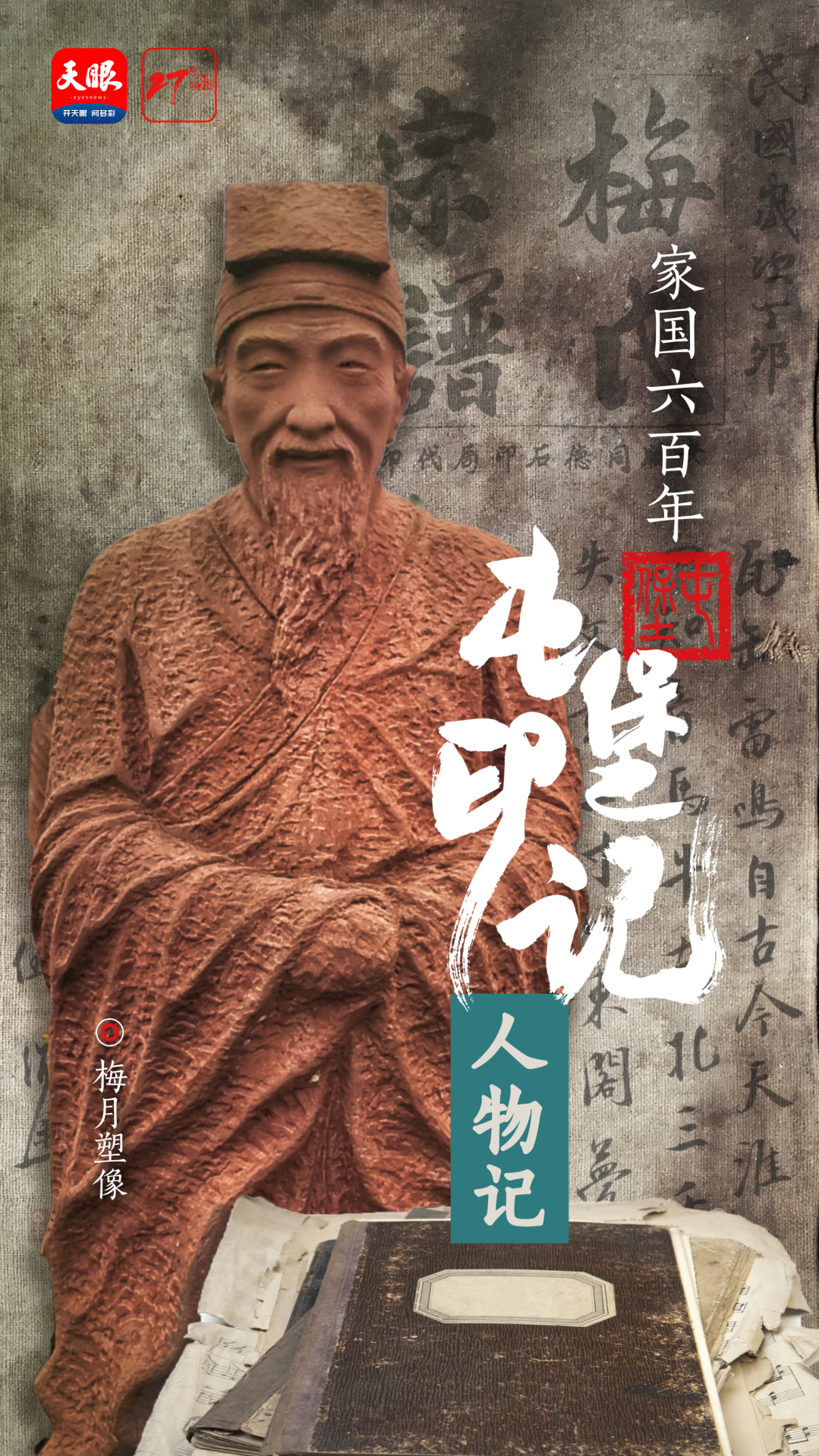

为深入学习贯彻习近平文化思想,全面挖掘屯堡文化内涵,展示屯堡文化的特征、影响和时代价值,贵州日报报刊社聚焦“文化中国行”主题宣传活动,推出“家国六百年·屯堡印记”大型主题报道,和读者一起走进历史深处,领略屯堡文化的独特魅力。

何为屯堡人?清《安顺府志·风俗》记载:屯军堡子,皆奉洪武敕调北征。散处屯堡各乡,家口随之至黔。

六百年往事如烟,明王朝的背影早已随着清军入关沉入历史深处,屯堡人却在这片土地上顽强地落地生根,生生不息。

以武肇基 崇武尚义

“旌旗荡荡遮日月,刀枪密密惊鬼神,兵马滔滔如潮水……”1995年,明朝名将顾成后裔、安顺九溪地戏传承人顾之炎带领九溪村农民出境表演《四马投唐》,引起轰动。当带着“闪转腾挪唱忠义”的地戏走出国门时,顾之炎怀揣的,还是先祖当年“离乡背井豪情壮,忠君爱国守边关”的家国情。

安顺地戏。安顺市委宣传部供图

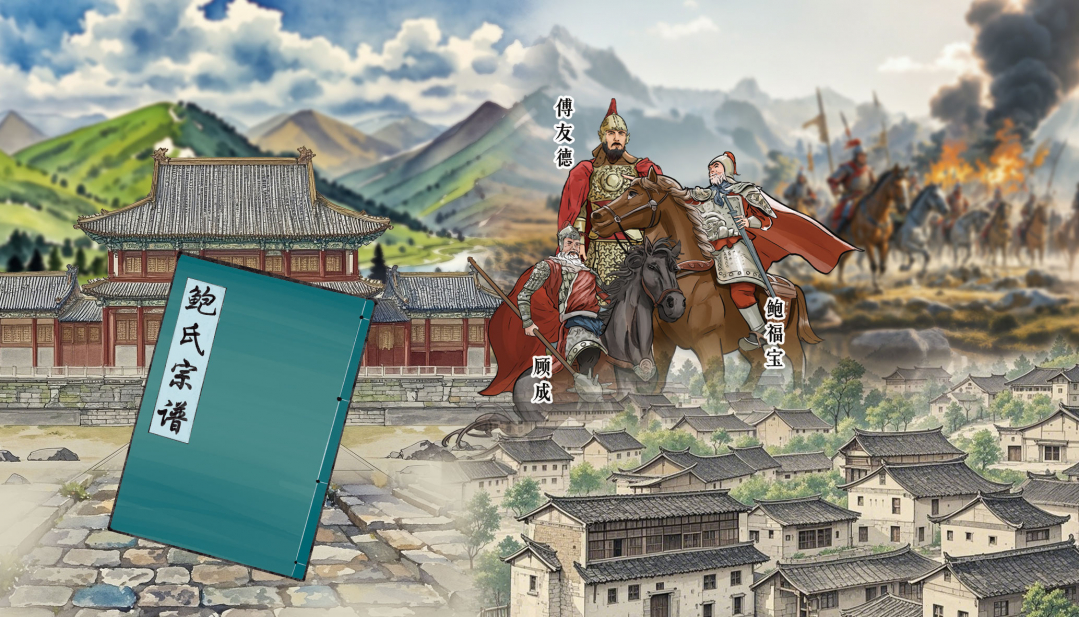

十八指挥官定黔中,这是屯堡村庄骄傲的故事开头。屯堡人族谱中的记载,第一句总是会溯及明初“调北征南”时期,跟随傅友德、沐英等明朝将领征南而来的历史。

顾氏入黔始祖顾成,人称“顾老虎”,江都人(今江苏省扬州市)。明洪武十四年(1381),顾成随征南将军傅友德平滇,被任为前锋,首克普定(今贵州省安顺市)。次年,朝廷置普定卫,顾成被任为首任指挥使。

人物记手绘。齐青杨 实习生 高园樱子 绘

史书记载,明军攻占普定后,顾成受命驻守当地。面对敌军以数万之众卷土重来,顾成披挂上阵,斩杀敌军近百人,令敌军胆寒纷纷溃逃。自此,顾成威名远播,不仅被尊称为“顾老虎”,更因赫赫战功被封为镇远侯,成为推动贵州建省的关键人物。

在中国作家协会会员、贵州省文联副主席姚晓英看来,军功是屯堡世家立足云贵高原的第一步。那些为了抗敌辗转难眠的夜晚,不过是屯堡人跨越山川迁徙的序曲。战火平息后,从江淮中原的富饶之地,来到“飞鸟不通”的贵州。与恶劣的自然环境抗争同时,稳固新土、抚慰思乡,成了落在卫所武职肩上的又一场“艰巨的战争”。

古色古香的安顺历史文化街区,是安顺老城的中心区域。潘宗义 摄(贵州图片库发)

安顺学院教授孟凡松认为,明代贵州一线通滇,湖广通滇驿道沿线皆众置卫所,卫所武职及其家族率皆迁徙而来,进而主导地方军政及文化诸项事业。于是,这些骁勇善战的将军,纷纷投入另一场“战斗”。筑起卫城、修治公署,改土城为石城以增强防御。又开辟屯田,修建卫学、文庙,建造庙宇、楼阁堂所等,便于屯军扎根驻守,繁衍生息。

在今安顺市镇宁自治县一带,流传着“镇宁的城墙、安顺的牌坊”之赞誉。《镇宁县志》记载,古时镇宁城墙高筑,坚固整齐。色泽绵白的石头,如银似玉,于平畴绿野中熠熠生辉。修筑城池的人、安庄卫(今贵州省镇宁自治县)首任指挥使陆秉兼顾防御与美观的巧思,就蕴藏在镇宁“银城”的别称里,不绝流淌。

以文传家 开教化之风

“或成进士,或领乡荐,或列明经,俱文学有声。”这是记载于《梅氏家谱》上的一行字,赫然昭示着这个家族的过往。

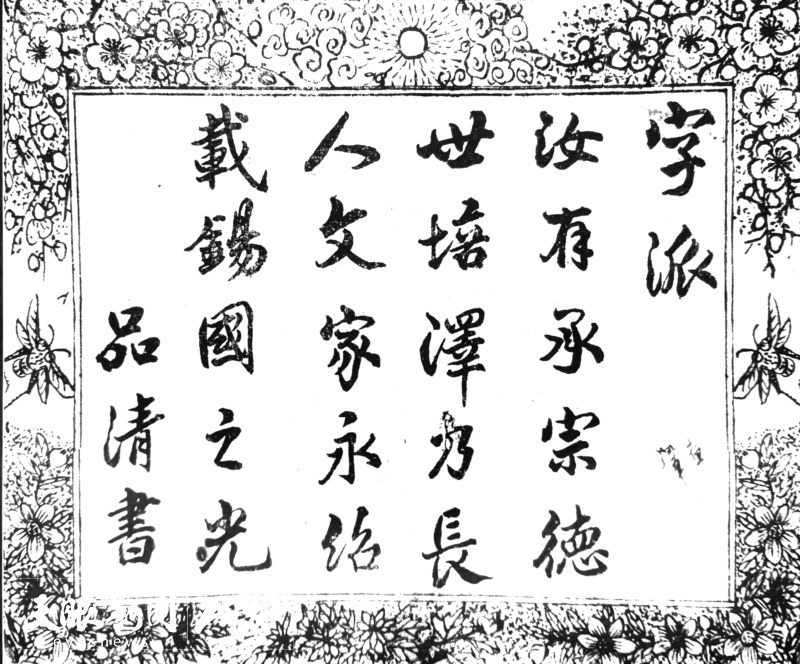

丁卯版《梅氏宗谱》书影。该版为梅氏第十五代梅汝照领衔续修,由安顺同德石印局代印。字派“汝有承宗德,世培泽乃长。人文家永绍,载锡国之光”共四句二十字,从第十五代起,沿用至今。梅培源供图

安顺梅氏的第二十一代、贵州省作协主席团委员、安顺市作协主席梅培源介绍,梅氏入黔始祖梅忠以武功肇基。明正德年间,第五代先祖梅月考中举人,后成进士。他庭训七子,留下了“十七字家训“,而梅氏后人也将“文学有声”作为世业继承下来。

斗转星移,明清两代,安顺梅氏代有人出,共有秀才250余人、举人28人、进士4人,其中父子同为进士、弟兄前后县令、三次叔侄同科。清末贵州先贤莫友芝在《黔诗纪略》中盛赞“梅氏世传文行,为明代习安士家之冠。”“现在,梅氏后人中也多从事文教类职业。”梅培源说。

翻开屯堡人家族谱,虽始祖祖籍、姓氏各异,家族故事却展现出相似的生长脉络,即:始祖以武功立足,至明中期出现偃武修文、以诗书传家的转型趋势。除梅氏外,安顺潘氏家族自潘克常始,以军伍之家,世袭指挥之职,传至第五代时先后有兄弟五人以科贡功名荣显一时,称作世宦之家,武绍文昌。

安顺老风景梅家祠堂。沈福馨先生作于2022年12月。梅培源供图

安顺以外,黔东南等地卫所文教事业也人才辈出、一片欣欣向荣。黔东南州进士第一人黄平县人周瑛,创办“草庭书院”,并撰写了兴隆卫第一部方志《兴隆卫志》,推动了当地文教发展。

“屯堡人多来自科教文化发达的江淮中原一带,屯守贵州后,以耕读传家为训,痴迷于书香。”近来,正在梳理屯堡家族故事的梅培源分析,以军伍起家的屯堡家族,于明中期转型以文传家,这与屯堡人的“身份基因”不无关系。此外,经过近百年的繁衍生息,这一时期,贵州社会稳定,家族繁衍壮大,除军功世袭后,科举成了屯堡人汲汲上升的新通道。“同时,卫学、私塾等学校如雨后春笋,为卫所子弟实现读书应举提供了帮助。”

夕阳下的黔东南州黄平县旧州古镇。黄平县文体广电旅游局供图

资料显示,明清时期贵州 6000 举人、700进士,多为屯堡人后裔。在《文学有声:安顺梅氏六百年》一书的序言中,文化学者、贵州省文史馆特约研究员、贵州省红学会会长丁武光分析道,在诸多影响地域文化发展的要素之中,家族教育环境和文化传承关系的形成无疑是最具影响力。安顺作为黔中文化圈中的“文化部落”之一,明初开始,一代接一代人以坚韧的意志,在这片土地上兴学创业,致力于教育思想的传播和地方文化基业的构建,因而俊彦辈出,文学成就斐然。

坚守传统 与时偕行

每当游人来到位于安顺市西秀区云鹫山上的云山屯(云山坉),总会感慨于眼前疏密有致的防御工程。

驱车上山,再拾级而行。两山夹峙之间,古树之下,一座箭楼高耸雄踞。城墙沿着山脊蜿蜒,如巨龙盘旋,易守难攻。屯内保存着具有防御功能的屯门、屯楼、屯墙、古街道,三合院、四合院、碉楼与小巷巧妙相连,形成攻防相济的通道。

云山屯。安顺日报社供图

如此防御工事,是乱世之下屯堡人审时和务实的智慧。明清之际,战火频仍烽烟四起,一些山贼土匪也趁机到处烧杀抢掠。贵州省文史研究馆、安顺市社会科学联合会主编《安顺城记》一书中,《金次甫列传》记载:云峰金炯奎,字次甫,虽学识不深,但具有远见卓识和强烈的正义感。面对日益严峻的局势,金炯奎预见到云鹫山附近的村庄可能成为土匪的目标,于是倡议于山势险峻、泉水丰沛、山谷空旷的云鹫山筑屯。同时,捐粮购械组织民兵,守护乡邻,彰显了对家族与乡里的深情与担当。

烽烟乱世,不仅摧毁屯堡人居住的家园,明中叶以来,一代代屯堡人苦心耕读塑造的文教也屡遭破坏。随着社会变迁,卫所解体、军人身份废弛,屯堡人从政治中心逐渐边缘化,生存处境也发生了根本性变化。“坚守传统,铭记使命,团体固结,与时偕行,就成了他们现实的任务。”贵州省屯堡研究会副会长兼秘书长、安顺学院教授张定贵认为。

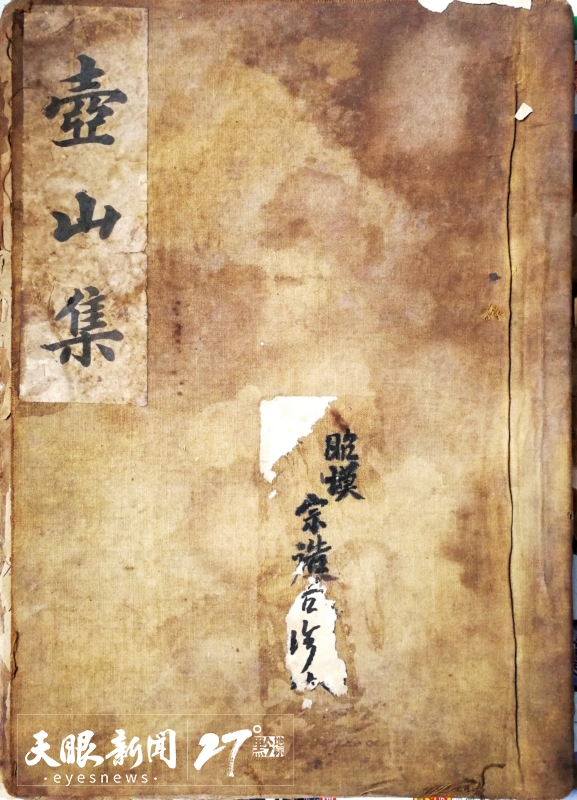

清康熙四十七年(1708),梅建之侄廷杰、廷标谓建以“言之无文、行而不远”,集梅建稿存而刊之名为《壶山集》,民国廿七年(1938)重刊,此即为封面书影。如今,康熙版无存,民国版仅余二册,此为其中之一,为普定梅世泽所藏。梅培源供图

此时,以诗书传家的屯堡家族,往往展现出较强的自我恢复能力和环境适应性。清《四库全书》中,两位贵州人赫然在列,也是明清之交屯堡人面对社会转型、重塑文脉的代表:清初著名易学家、治水专家陈法所著《易笺》共八卷,和清官、诗人梅建的《重订马氏等音》一起,是贵州入选《四库全书》的仅有的两部学术专著。

梅培源介绍,先祖梅建出生时适逢“奢安之乱”,不少屯堡世家元气大伤。梅建于颠沛流离中承继先祖教诲,刻苦读书考中举人。为官一任,不忘传播文化知识,造宗程书院,推动当地教育发展,民间有“梅来百里香”一说。

安顺王若飞故居。杨爽 摄(安顺市委宣传部供图)

历史的车轮滚滚向前,屯堡人也以与时俱进的智慧,于时代洪流中积极续写新的故事。民国时期,迁至安顺的平坝韩氏家族韩宪文一支,其后裔对现代社会的新文明、新思潮、新技术展现出了敏锐的洞察力和开放的态度,积极投身到波澜壮阔的北伐战争之中。同样,潘氏家族第十八代中,潘作樑、潘作权、潘作楷三兄弟也先后从军,投身革命洪流……

姚晓英认为,在屯堡村落的延续中,屯堡人虽身处西南一隅,其心却未曾游离于主流社会之外。“正是这样一种与中心连接的共同的价值认同,使屯堡人族群有了本根的依托,能历经 600 多年延续到现在。”

黔东南州镇远古城,㵲阳河穿城而过,两岸人烟鼎沸。吴学文 摄(中国国家地理·地道风物供图)

距离黔东南州镇远县城不远处的魏家屯内,残存的数段屯墙诉说着历史烟云。村民魏启孝介绍,家谱记载,魏氏始祖思义公,明洪武年间自山西抽丁进兵滇黔,世代耕耘至今……

如魏家一样,无数默默无闻的普通人,随着一纸政令,举家搬迁至此,世代辛勤耕耘。他们或许没有留下丰功伟绩,甚至可能不知名姓。但他们的故事,早已融入了山间峡谷拂过的风,悄然回荡在这片土地的每个角落。

“600多年间,屯堡人落地生根,坚韧不拔,胼手胝足,开发贵州,对贵州的发展作出了巨大贡献。他们既是地方的守护者,又是地方的开发者。”中国明史学会首席顾问、屯堡文化研究推广工程学术委员会主任委员毛佩琦评价道,今天人们从屯堡文化中提炼出的当代精神,是一种积极的态度。屯堡人的生存现状和历史演进,为现代文化建设提供了很好的借鉴。

贵州日报天眼新闻记者

策划/邓国超 张焱

执行/李坤 黄蔚

文/黄若佩

图、视频/周梓颜 陈祖嘉 刘义鹏 周尧

手绘/齐青杨 实习生 高园樱子

海报设计/赵怡 王子琪

部分素材来源/贵州省委宣传部

编辑/刘立超 二审/姚曼 三审/黄蔚 陈曦

来源:贵州日报报刊社官方新闻客户端“天眼”新闻 2024-12-21

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室