2024年12月7日下午,由贵州大学佛教量论因明研究院主办的“贵州大学佛教量论因明研究院专家讲座第八讲”在贵州大学东校区思贤楼208会议室举行。经由“贵州大学因明论坛”基金委员会特别邀请,西南大学拉丁文经藏研究所所长、西南大学法学图书馆创馆馆长陈庆副教授主讲“柏拉图正反话的语法构造与逻辑意义:以柏拉图《国义》开场白为例”。

本次讲座主要内容包括三个话题:一是柏拉图的哲学写作技艺特点;二是柏拉图的正话与反话区分技术;三是柏拉图《国义》(又译《理想国》)开场白结构。贵州大学佛教量论因明研究院副院长、中国逻辑学会因明专业委员会理事、贵州大学中国文化书院讲师方岚博士主持,贵州大学佛教量论因明研究院院长顺真教授、副院长汤伟博士、研究院师生参加了本次讲座。

主讲嘉宾陈庆副教授

关于第一个话题“柏拉图的哲学写作技艺特点”,陈庆认为,在古典哲学家看来,哲学本身是一种类似于宗教修行的生活方式。与宗教修行不同的是,哲人不需要通过服从教主、先知或神来通向人性圆满,而是通过讲理以求智慧,进而通向生命之圆满。但是,哲学这种生活方式,是在国家与法框架内展开的,必然受制于国家框架与法框架。哲学所求的真,可能会不断冲击、削弱甚至瓦解特定国家与法框架内政治生活赖以为基的意识形态系统。所以,对于统治者而言,真正的哲人必须加以防范。无论是苏格拉底时代,还是康德时代,真哲人随时会遭遇政治裹挟的局面并未改变。在这种局面下,哲人的“以言行事”会有其时代政治风格。

雅典政治具有广场色彩,公民日常意识形态认知的主要来源是“看戏”和“听故事”。所以,柏拉图在进行哲学写作时,既要与阿里斯托芬这样的喜剧作家竞争,也要与荷马的信徒竞争。相应地,柏拉图式哲学文本就具有独特的时代政治特征:照顾广场政治的戏剧技法与旨在破除各种谬见的推理技法交相辉映。单纯逻辑技法不仅无法应对广场政治,还会给哲人带来杀身之害。故这种古典的哲学写作技艺异于现代哲人的哲学写作技艺。例如,康德时代,大学已经自成体系,政治也不再具有广场特征,哲人的竞争对手不再是有意识形态影响力的戏剧作家或诗人,而是被高度基督教化的知识人与被高度哲学化的宗教人。由于康德深处大学系统,广场政治风暴被挡在大学之外。因此,康德式写作无须借助于戏剧技法自保,但有两个特点:康德式写作既关注形而上的边界,又突出逻辑技法。

方岚博士主持

关于第二个话题“柏拉图的正话与反话区分技术”,陈庆认为,如果搞不清柏拉图正话与反话的区分,就会把柏拉图的反话当成柏拉图的立场进行批判,搞出哲学史笑话。为了避免政治迫害,柏拉图运用了比较复杂的文法进行“反话正说”。这些文法涉及与助词、双关词、逻辑模态词等词相关的词法,也涉及与虚拟语气、希求语气等语气相关的句法。柏拉图哲学的真实性在于:它不单纯是殿堂里的哲学,而是深入政治现实的哲学,是用思想力量与政治力量展开真刀真枪较量的哲学。由于这种哲学随时会给哲人带来杀身之祸,所以,柏拉图不得不运用一些特殊技法进行思想表达。

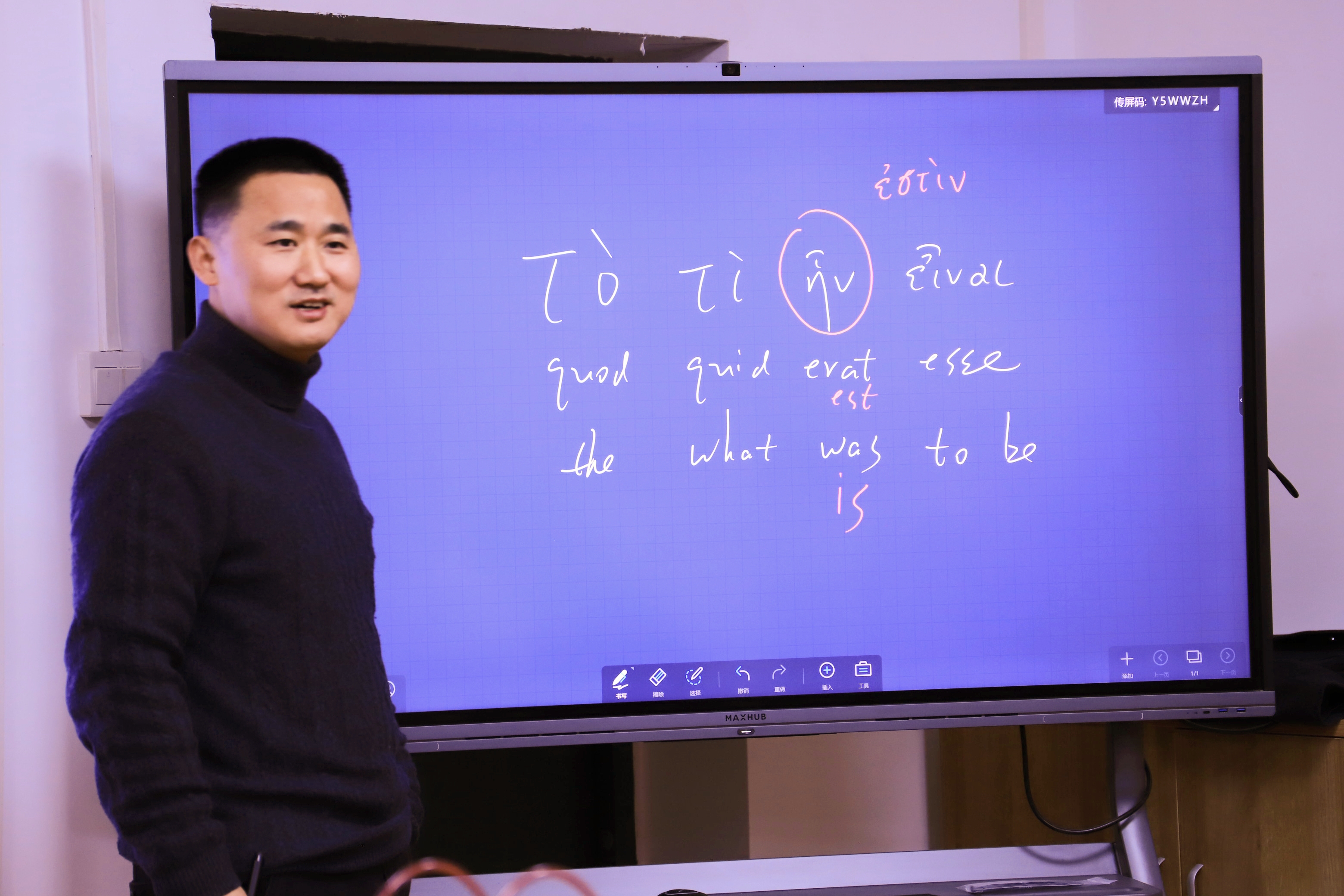

陈庆副教授讲解“洞穴比喻”

关于第三个话题“柏拉图《国义》(又译《理想国》)开场白结构”,陈庆以柏拉图《国义》开篇的前两句话为例,具体说明柏拉图的正话与反话区分技艺。柏拉图《国义》第一句话的主题是“哲人下行”,这句话属于正话。柏拉图《国义》第二句话为苏格拉底下行之后的所见,属于反话。

《国义》第一句话由25个古希腊文单词组成,包含6个动词,因此,柏拉图通过6个动词谈论了6件事情。这6个动词中的第一个动词是意指“我下行”的主动词,另外5个动词都是用来辅助解释第一个动词。如何理解第一句6个动词所呈现的思想事件?陈庆认为,应该联系柏拉图的洞穴比喻分析第一句话中的6个动词。整个《国义》有十卷,第一卷有九章,第一卷第一章第一段第一句第一个词是Κατέβην 。这种安排意味着,柏拉图在有意强调Κατέβην,该词意义重大。Κατέβην(我曾主动下行)为καταβαίνω(下行)不定过去时、主动态、陈述语气动词、第一人称单数形式。

该词的变位形式回答了如下五个问题。即:第一,谁下行?(人称问题);第二,下行是一种事实,是一种愿望,还是一种想象?(语气问题);第三,是主动下行,还是被动下行?(语态问题);第三,何时下行?(时态问题);第四,下行是否完成?(观态问题)。

陈庆副教授讲解文本分析

关于第一问(谁下行?),Κατέβην的词尾所表明的人称是“我”。第一个问题可以这样回答:我下行了!这里的“我”指苏格拉底。所以,第一个问题的更具体回答是“我,苏格拉底,下行。”

关于第二问(下行是一种事实,是一种愿望,还是一种想象?),陈庆认为,古典希腊文有四种语气:陈述语气、命令语气、虚拟语气与希求语气。同样一句话,用不同的语气说,效果是不同的。“已满十八周岁的自然人是成年人”,这句话若写在医学教科书或人类学教科书上,则它是在陈述一个事实,若写入《民法典》,则它是一条规范,即认定成年人的规范。古希腊文的陈述语气一般用来陈述事实,命令语气用来表达命令或请求,虚拟语气用来表达目的或假设,希求语气用来表达愿望。Κατέβην的语气为陈述语气。这意味着,作为说话人的苏格拉底在陈述一个事实,而不是在表达一种愿或想象。因此,第二问的答案是“这是事实:我,苏格拉底,下行”。

关于第三问(是主动下行,还是被动下行?),陈庆认为,Κατέβην的语态为“主动态”,这意味着苏格拉底的“下行”是主动为之的行为。所以,第二个问题的答案是“我,苏格拉底,主动下行了”。καταβαίνω(下行)本义是“下行”,即“往下走”。“下行”意味着高和低的对比。下行的目的地是“比雷埃夫斯”,即εἰς Πειραιᾶ。从地理位置看,雅典高于比雷埃夫斯,所以,从雅典到比雷埃夫斯是一种下行。但是,从隐喻角度看,这里的“下行”意味着哲人回返“国家洞穴(519a)”。

关于第四问(何时下行的?),陈庆认为,Κατέβην为καταβαίνω(下行)不定过去时形态。古典希腊文中的“不定过去时(英文aorist,拉丁文aoristus, 古希腊文ὁἀόριστος χρόνος。ἀόριστος由前缀ἀ-(并非、不)与ὁριστός(有界的)复合而成,因此,ἀόριστος一般译为“不定的”。)”首先意指过去发生的事。“昨日[χθὲς]”可以解释下行的时间问题。具体而言,第三问的答案是“我,苏格拉底,昨日下行了”。

关于第五问(下行是否完成?),陈庆认为,Κατέβην的不定过去时形态,既具有“时间(英文time)”内涵,也具有“观态(英文aspect)”内涵。从时间上看,一个行动的发生是时间可分为三段:过去、现在、未来。不定过去时用来表达过去发生的行为或状态。从“观态(英文aspect)”上看,一个行为或状态要么处于“既成”状态,要么处于“未成”状态。不定过去时用来表达既成的行为或状态。因此,Κατέβην的时态蕴含两个内涵:第一,“我苏格拉底下行”这件事发生在过去的某个时刻;第二,“我苏格拉底下行”这件事已经完成。“昨日[χθὲς]”在这里不仅用来标识过去时间,亦用来区分国家的两种历史状态。Stanley Rosen认为,这里的χθὲς(昨日)是一个不定时间指涉,它在提醒我们柏拉图笔下的雅典已经消失了。柏拉图笔下的雅典是一个光荣的国家。它为什么光荣?因为它曾是一个有哲人的国家,那个哲人是苏格拉底(Stanley Rosen 2005: 21)。

关于柏拉图与亚里士多德写作技法的差异,陈庆认为,一方面,苏格拉底死后几十年,雅典人不再公开迫害哲人,所以在柏拉图晚年作品里,戏剧技法退居二线,逻辑推理技法占据主导地位;另一方面,亚里士多德的写作环境更优于柏拉图,所以在亚里士多德作品里,基本看不到戏剧技法,有的主要是逻辑推理技法。用解经方法研究柏拉图,是一种歪门邪道。因为柏拉图的戏剧技法都是有文法依据的。换句话说,任何关于柏拉图思想的客观判断背后,都是有可追踪的客观语言痕迹。

主讲嘉宾与研究院师生合影

演讲完毕,在场师生就讲座相关内容进行了热烈的交流提问,与会师生反响热烈。通过本次学术讲座,研究院本硕博学生深化了关于柏拉图哲学和希腊哲学的认识,积累了更为丰富的知识,扩展了学术视野。讲座结束后,全体师生与主讲嘉宾陈庆副教授一起合影留念。

文:佛教量论因明研究院 汤伟 图:佛教量论因明研究院 喜吉日 那贺

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室