王伯群(1885─1944),贵州省兴义人。1924年,王伯群创办大夏大学(今华东师范大学)。1937年,大夏大学迁往贵州贵阳办学,王伯群和大夏大学在贵州8年的办学期间,对贵州社会文化发展尤其是教育事业产生了深远的影响。

官费赴日求学

1885年,出生于贵州兴义县景家屯。幼时王伯群跟随父亲王起元学《易》《书》二经兼及“阳明学”“四书”等,童年入兴义笔山书院启蒙,后入贵阳读中学。1905年,他以官费生资格入日本大冢弘文学校学习日语,后入日本中央大学学习政治经济。1910年王伯群大学本科毕业,又入中央大学研究院深造。这时,他开始从事民主革命活动,与孙中山先生相识后,加入孙领导的革命组织中国同盟会,并与民主主义革命家章太炎等亦有交谊。

辛亥革命爆发后,留日学生纷纷返回祖国参加革命。王伯群回国后,于1912年1月在北京参加章太炎、程德全、张謇等人组织的“中华民国联合会”,并积极筹组黔省支部。同年春夏之交,王伯群赴上海参加统一党的活动,被推为干事,后受统一党委托,成立黔省支部。此外,他曾任统一党《大共和报》经理并兼任贵州驻沪代表。

1913年11月,王伯群被选为政治会议议员。次年3月,袁世凯解散国会参、众两院,在北京召开约法会议。王伯群以贵州议员资格参加会议,他对袁世凯会上会下所表露出的政治复辟野心甚为反感。

1914年,王伯群辗转返回贵州,与其弟王文华及贵州巡按使戴戡商量,叮嘱王文华和戴戡说:“国难且作,辄为备。”筹安会出现后,进步党由拥袁走向公开反袁。梁启超、蔡锷在平津秘密策划以滇黔为据点,准备发动武装反袁。他们电召王伯群、戴戡到天津。商量的结果是:蔡锷回滇发动武装起义;梁启超到南京冯国璋、广西陆荣廷处游说响应;王伯群与戴戡负责策动贵州独立。

今日华东师范大学。

思想焦点放到“教育”

1915年12月14日,王伯群到达昆明,参加了由蔡锷、唐继尧主持召开的对云南起义具有重大作用的第四、五两次军事会议。

云南起义爆发后,王伯群回到贵州,与其弟王文华一起策动贵州独立。在他的有力工作下,次年1月27日,贵州宣布独立。

护国战争期间,王伯群曾是护国军第一军右翼的主要策划者之一。护国之役结束,王伯群与蔡锷、梁启超等被时人誉为“天津会议七君子”。8月,王伯群被北京政府任命为黔中道尹。

王伯群在贵州早期经济开发上是有贡献的。他先后几次任专司开采铜仁等处矿产的裕黔公司董事、群益社理事长,成为贵州有名的实业活动家。

1918年11月,王伯群以贵州省长公署代表身份赴广州协助护法军政府工作,直接参与孙中山先生领导的护法运动。

1919年,王伯群到上海,加入中华革命党。1919年1月,王伯群以广州护法军政府议和代表身份赴上海参加南北和议。“五四”运动爆发后,王伯群受运动的影响,认为“现在科学时代,无科学不足以立国,无新学识不足以成才……谋国之事,树人为先”。这段话表明他已经把思想的焦点放到“教育”方面来了。

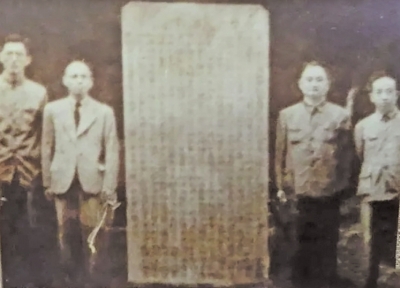

大夏大学西迁纪念碑立碑照。

大夏大学贵州办学8年

1927年,国民政府建都南京后,王伯群先后出任国民党中央政治会议委员、国民党中央特别委员会候补委员、国民政府交通部长兼招商局监督。

在交通部长任上,他恢复了吴淞商船专校 (即今天的上海海事大学),创设航政局。此外,他还先后领导制定并颁行了航空条例、电信条例,邮政储金法等。

虽然王伯群早在“五四”运动时就萌发了教育救国的思想,但他真正投身于教育,却是在1924年。

1924年秋,王伯群开始参与创办大夏大学。

同年,大夏大学正式开学。学校的教授们请王伯群出面组织校董会,聘请马君武、吴稚晖、汪兆铭等7人为校董,马君武任校长,王伯群任董事长。学校名称,经研究定为“大夏大学”,既表示学校从厦门大学嬗蜕的由来,更寓言光大华夏之意。

1927年,马君武因筹办广西大学而辞职,大夏校董会会议决定由王伯群任校长,欧元怀任副校长。

出任大夏大学首任董事长与第二任校长后,王伯群在艰难时世中运筹帷幄,倡导“教师苦教、职员苦干、学生苦学”。

1929年,由于学校影响日巨,师生逐年增多,校董会决定在上海市中山北路梵皇渡另建新校舍,也就是现在华东师范大学的普陀校区。

当时,王伯群一次出资白银六万七千多两,折合银元超过十万元。在大夏开办的最初几年中,为了获得银行贷款的方便,王伯群又聘请金融界人士徐寄庼、徐新卡、王志莘、饯新之、胡盂嘉、张公权、王一亭及上海《时事新报》《中时电讯报》《大晚报》《大陆报》四家报纸的总经理为校董。大夏大学在上海的十年中,每当学校经济发生困难,多得他们贷款支援。

从任大夏董事长之日起,王伯群即提出大夏大学教育应“本学术研究之自由与独立,涵育革命与民主精神”。大夏大学为谋求发展,倡导“职员苦干,教授苦教,学生苦读”的“三苦主义”和“师生合作”“自强不息”作为校训。此后,王伯群后半生的事业,基本上都投入在大夏大学的建设和发展上。

1937年淞沪抗战爆发,王伯群带领大夏大学,先与复旦大学组成抗战时期第一所联合大学——复旦大夏联合大学迁往江西庐山,后分校迁往贵州贵阳,借南明河畔讲武堂作临时校舍上课,后于花溪建正式校舍。大夏大学在贵阳时校长为王伯群,副校长为欧元怀,设有文学院、理学院、法商学院、教育学院。

自1937年迁到贵州起,到1946年返回上海的8年间,大夏大学不仅坚挺地在贵州办学,还培养了1576名毕业生,从300余名师生发展到1800余名,不仅教书育人,还积极带动了贵州本地农业和实业发展,对贵州的教育和社会文化产生了深远影响。

1930年,大夏大学群贤堂落成。

大夏创办27年培养了众多大腕

在大夏大学迁贵阳办学期间,王伯群续任国民政府委员。1939年,他又被委任为国史馆筹委。同时,王伯群还兼在贵州抗敌后援会、中苏文化协会贵州分会的领导职务等。

尽管社会工作繁忙,但他始终不渝地带头实施大夏在贵州的宗旨。为了提高教学质量,他延请了许多著名教授到校上课。如夏元瑮、陈景琪、蔡仲武等数学家;赵兰坪、金企渊,刘行骅、张伯箴等经济学家;吴泽霖、陆德英、秦家吾等社会学教授;谢六逸、李青崖、钟泰等文学家;翦伯赞、周谷城、梁东园等史学家;马宗荣、鲁继珍等教育学教授。据统计,前后在大夏大学任教的知名专家学者达100多位,他们为提高大夏大学的教学质量和提高大夏的影响力,起到了重要作用。

大夏大学在创办的27年中,录取新生12000名左右,毕业5770人。许多学生成为对社会做出较大贡献的人才,其中有史学家、文学家、科学家、教育家、理论家等。如姚雪垠 (著名作家)、郭大力(著名经济学家)、周扬 (文学家、政治理论家)、吴亮平 (理论家)等,都是大夏大学毕业生。

王伯群不仅对在校生严加施教,多方关怀,还凭着广泛的人际关系,为毕业生寻找职业。在他的努力下,大夏学生的就业问题,基本上可以得到较好解决。

1940年,王伯群还在贵阳、柳州创设大夏中学,为大夏培养预备生和直接为社会输送中等知识人才。

大夏大学在贵阳的最后几年,由于经费紧张,办学艰难,国民政府趁机派人出面,企图将其收为国有,改变大夏大学的“私立”性质。王伯群为此同国民政府有关方面负责人陈立夫进行了坚决的斗争,最后保住了大夏大学的私立性质。

1944年12月,日本侵略军攻占贵州独山县城,前锋直逼都匀。王伯群赴重庆商议保卫贵州及大夏大学日后的安排问题。12月22日,王伯群因患胃溃疡病逝于重庆陆军医院,终年60岁。

当年在上海的大夏大学。

综合爽爽贵阳微信公众号、甲秀南明微信公众号、中国黔西南网、南明文旅微信公众号报道 部分图片来源于华东师范大学档案馆

延伸阅读

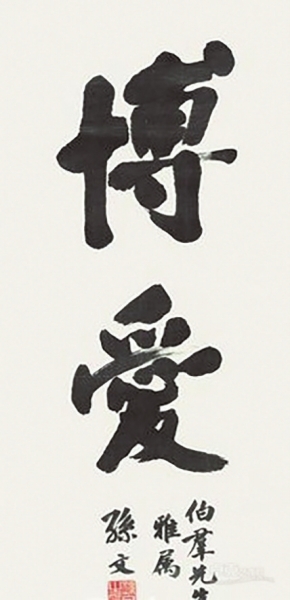

孙中山写给王伯群的部分书法作品赏析

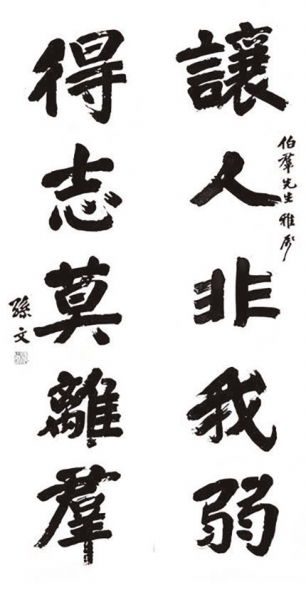

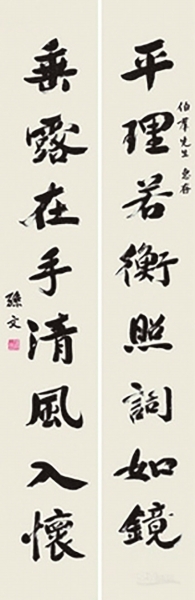

王伯群与孙中山结识于同盟会在日本成立的初期,正是这非比寻常的友情,孙中山先后为他写下了“让人非我弱、得志莫离群”纸本五言对联、“平理若衡照词如镜,垂露在手清风入怀”绫本八言联等条幅。

“让人非我弱”一联,用六尺玉版宣写成,约30余厘米的擘窠大字,尺幅之巨在孙氏书法中绝为罕见。展观一过,那排山倒海般的气势令人折服。其运笔方中带圆,笔底如有雷霆万钧之力,特别注意在长笔画与最后几笔中顿挫中发力,不仅呈现了若望大江东去般的壮怀激烈,其温柔敦厚的韵致与书写内容若合符契,这中国式的刚柔并济,可谓人生理念与美学理念的完美重合。

“平理若衡照词如镜,垂露在手清风入怀”一联则是更为悠扬的华章,字法中多了几分秀逸。映照出孙中山工作之余在书斋之中品评诗文、含豪命素的文人生活。中山先生以所书内容不同转换了面目,大致在行楷之间。如果“让人非我弱”一联代表了孙中山、王伯群作为革命者中巍峨挺拔的一面,此联则如同流觞曲水的文人雅集,将政治家闲暇时的人文情怀自然流露。

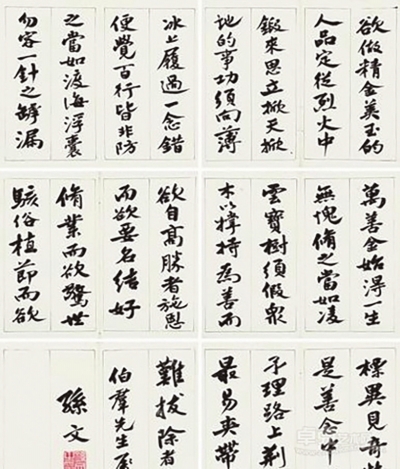

《菜根谭》一册,笔调沉着纵横中见儒雅,格调清新,韵味绵长。颜字的宽博、魏碑的雄强在作品中被淡化,潜移默化中服从于行书作品的整体风格。中山先生写下《菜根谭》中的警句“欲做精金美玉的人品,定从烈火中锻来;思立掀天揭地的事功,须向薄冰上履过。”革命者的成长必然要经历冰与火的考验,二人以此共勉,毕生为此不遗余力,这字里行间透露出革命的任重道远。其篇幅之长、字数之多、笔力之劲,在中山手泽中应是不可多见的绝品。

“博爱”二大字则又与对联稍异其趣,其浑厚雄劲得益于颜书尤多,尤其转折之处多出于篆籀笔意,平衡庄重之中加入了迅猛的笔势,点画浑圆厚重,其政治观与艺术观的结合可谓“尽美矣,又尽善也”,中山先生心系天下的仁慈宽厚完全寄托于笔力遒美的“博爱”二字之中,这也是中山先生对王伯群的肯定。

(注:为保护原创作品,部分书法作品未全部显现)

来源:卓克艺术网新闻频道

来源:《贵州教育报》 2025-01-06

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室