陈祖武学术文集自序

生也有涯,学无止境,读书为学一生,不觉已届桑榆景迫。饮水思源,不忘根本。我生在贵州,长在贵州,是在五星红旗下成长起来的新中国学人。从小学、中学一直到大学,我在家乡接受了系统的学校教育。家乡的山山水水和各民族父老乡亲的养育,赋予我坚定不渝的家国情怀和艰苦奋斗的精神品格。一九六五年七月,由贵州大学历史系毕业,从此告别故乡。始而昆明,继之北京,负笈南北,兼师多益,一步一个脚印地摸索前行。

晚近以来,病痛缠身,几同废物。回过头去看一看艰难跋涉的足迹,无间寒暑,朝夕以之,数十年功课皆在伏案恭读清儒学术文献之中。恪遵前辈师长教诲,历年读书为学,每有所得,则只言片语,随手札记。日积月累,由少而多,居然亦能自成片段。承出版界诸多师友厚爱,从一九八三年中华书局约撰《中国历史小丛书》之《顾炎武》,到二〇二二年商务印书馆刊行之《中国学案史》和《感恩师友录》,四十年间,读书所得幸获十余次结集。

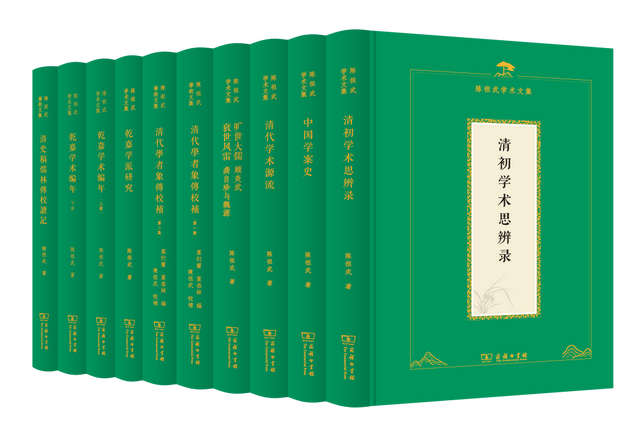

近期,又蒙商务印书馆盛谊,拟将我数十年之历次为学结集汇为一帙,凭以为新时代之浩瀚学海存此一粟,奉请方家大雅赐教。传承学脉,德高谊厚,谨致深切谢忱。责任编辑鲍海燕同志,不辞辛劳,兢兢业业,置疫情起伏于不顾,屡屡枉驾寒舍,斟酌商量,精益求精。年轻俊彦如此之敬业精神,最是令我终身铭感。

陈祖武 谨识

二〇二二年五月卅日

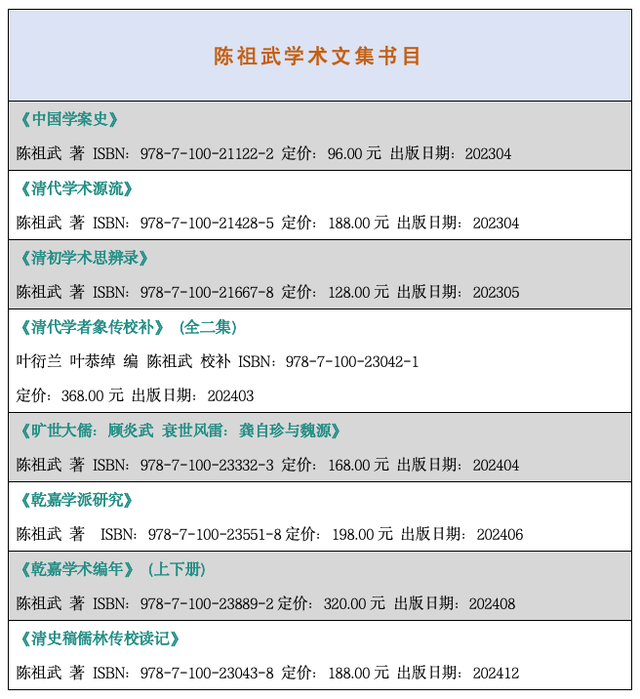

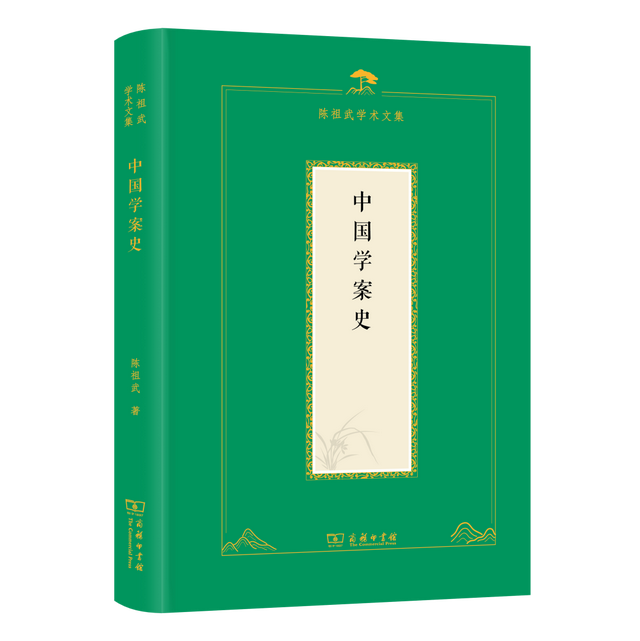

《中国学案史》

把握学术史脉络的拓荒之作

陈祖武 著

ISBN:978-7-100-21122-2

开本:16开

出版社:商务印书馆

出版时间:2023年4月

定价:96.00元

本书目录

原版自序 I

第一章 学案体史籍溯源

一、先秦诸子论学术史 1

二、《史记》《汉书》的发凡起例之功 6

三、佛教史籍提供的借鉴 16

第二章 学案雏形的问世

一、撰述背景 21

二、《伊洛渊源录》之成书 27

三、主要内容及编纂体例 33

四、学术价值 38

第三章 阳明学与《圣学宗传》

一、道学统绪的延伸 42

二、阳明学的崛起 45

三、周汝登与《圣学宗传》 50

第四章 理学危机与晚明学术

一、理学营垒中的“由王返朱”声浪 56

二、经世思潮的兴起 61

三、晚明的中西文化交流 66

第五章 明清更迭与《理学宗传》

一、明清更迭与清初社会 70

二、清初学术演进之大势 72

三、孙奇逢学行述略 73

四、《理学宗传》的结撰 76

五、编纂体例及其影响 82

第六章 《明儒学案》的里程碑价值

一、从党争健将到学术巨擘 87

二、《明儒学案》成书时间商榷 95

三、主要内容及编纂体例 103

四、《明儒学案》与《皇明道统录》 116

第七章 《宋元学案》的纂修

一、黄氏父子的创始之功 120

二、全祖望与《宋元学案》 133

三、《宋元学案》的刊行 148

第八章 从《理学备考》到《学案小识》

一、康熙间的三部《理学备考》 152

二、朱子学的独尊与僵化 160

三、汉宋学术之争与《学案小识》 176

第九章 学案体史籍的殿军

一、会通汉宋以求新之晚清学术 196

二、徐世昌倡议修书 206

三、夏孙桐与《清儒学案》 209

四、《清儒学案》举要 215

五、读《清儒学案》商榷 222

第十章 学术史著述的创新

一、梁启超在学案与学术史间的抉择 229

二、钱穆与《清儒学案》 233

三、学案体史籍的余波 245

四、学案解题 247

内容简介

《中国学案史》是著名学术史专家陈祖武先生所著,远溯先秦诸子、史汉儒林,上起南宋(伊洛渊源录),下迄民国间(清儒学案),对我国学案体史籍的演变源流进行了第一次系统梳理,是近三十年问学术史研究中的一个重要创获。是一部有开拓意义的史学著作。在中国历史编纂学漫长的演进过程中,学案体史籍在中国政治思想,学术文化方面占有极为重要的地位。陈祖武教授所著《中国学案史》无论是对中国学术思想主流的把握,还是对各个学案内容细致入微的分析考证,都提出了一系列具有创获意义的新见解,显示出卓越的识断,吸引研究者的注意,启迪人们在思想史,史学史和文献学诸方面以更多可以开拓的新领域。此外,该书表现出的尊重历史,实事求是的学风,对于今日的学风建设也有一定的影响。

《清代学术源流》

陈祖武先生选编数十年所撰学术论文

聚焦清代学术史研究

陈祖武 著

ISBN:978-7-100-21428-5

开本:16开

出版社:商务印书馆

出版时间:2023年4月

定价:188.00元

本书目录

原版前言 I

上编 明清更迭与清初学术

第一章 清初国情分析 3

一、对17世纪中叶中国社会发展水平的基本估计 3

二、明清更迭是历史的前进 5

三、由乱而治的清初社会 11

第二章 清廷文化政策批判 14

一、清初文化政策的主要方面 14

二、清廷文化决策的思想依据 21

三、清初文化政策的历史作用 26

第三章 蕺山南学与夏峰北学之交涉 30

一、孙夏峰笔下的刘蕺山 30

二、蕺山学北传的重要途径 35

三、从《理学宗传》到《明儒学案》 40

第四章 《明儒学案》的里程碑价值 45

一、从党争健将到学术巨擘 45

二、《明儒学案》成书时间商榷 53

三、主要内容及编纂体例 61

四、《明儒学案》与《皇明道统录》 74

五、《明儒学案》发微 77

第五章 从《日知录》到《日知录集释》 90

一、《日知录》纂修考 90

二、社会政治思想 100

三、经学思想 106

四、史学思想 113

五、文学思想 115

六、务实学风 120

七、《日知录集释》的纂辑 128

第六章 李二曲思想研究 135

一、《清史稿》李颙本传辩证 135

二、“悔过自新”说剖析 140

三、李二曲思想的基本特征 144

四、李二曲与清初关学 151

五、李二曲思想的历史价值 155

六、结语 159

第七章 颜李学派的历史命运 160

一、颜元学说的形成 160

二、颜元与漳南书院 163

三、李对颜学的继承及背离 168

四、王源学行述略 172

第八章 范鄗鼎与《理学备考》 180

一、范鼎学行述略 180

二、两部《明儒理学备考》 182

三、关于《国朝理学备考》 185

中编 乾嘉学派与乾嘉学术

第九章 思想史与社会史相结合的典范 191

一、对18世纪中国社会基本状况的认识 191

二、关于乾嘉汉学的形成 194

三、乾嘉汉学是一个历史过程 197

四、余论 199

第十章 江南中心城市与乾隆初叶的古学复兴 203

一、兴复古学之前驱 203

二、江永与徽州诸儒 206

三、苏州紫阳书院 208

四、卢见曾及其扬州幕府 211

五、从惠栋、戴震到钱大昕 214

第十一章 从经筵讲论看乾隆时期的朱子学 219

一、高宗初政与朱子学的提倡 219

二、在经筵讲论中对朱子学的质疑 223

三、从提倡理学到崇奖经学 229

四、余论 234

附录:乾隆朝经筵讲学一览 236

第十二章 《宋元学案》纂修述略 241

一、黄氏父子的创始之功 241

二、全祖望与《宋元学案》 254

三、《宋元学案》的刊行 269

第十三章 戴东原学述 273

一、从江永到戴震 273

二、惠栋与戴震 277

三、戴震学说的传播 283

四、献身《四库全书》 286

五、《孟子字义疏证》及其遭遇 289

第十四章 扬州诸儒与乾嘉学派 297

一、汪中的先秦诸子研究 297

二、焦循的经学思想 301

三、高邮王氏父子对乾嘉学术的总结 305

四、阮元与《皇清经解》 309

五、孔子仁学与阮元的《论语论仁论》 316

六、余论 324

第十五章 章实斋研究二题 327

一、读章实斋家书札记 327

二、章实斋集外佚札二通考证 341

第十六章 读《中国近三百年学术史》札记 348

一、乾嘉经学一趋考据之缘由 348

二、乾嘉思想界之三巨擘 352

三、庄氏学渊源之探讨 359

第十七章 乾嘉学派研究与乾嘉学术文献整理 370

一、《清人别集总目》的编纂 370

二、别集佚文的辑存 374

三、诸家年谱的董理 378

下编 晚清学术及一代学术之总结

第十八章 汉宋学术之争与《国朝学案小识》 387

一、汉宋学术之争的由来及其发展 387

二、江藩与《国朝汉学师承记》 391

三、方东树与《汉学商兑》 395

四、唐鉴生平学行述略 397

五、《国朝学案小识》举要 400

六、编纂体例及其评价 403

第十九章 晚清七十年之思想与学术 407

一、经世思潮的崛起 407

二、从“中体西用”到“三民主义” 413

三、会通汉宋学术以求新 422

第二十章 梁启超对清代学术史研究的贡献 433

一、关于《近世之学术》 433

二、《清代学术概论》的创获 437

三、《中国近三百年学术史》的结撰 441

四、杰出贡献举要 446

五、大师留下的思考 453

六、梁任公先生与清华研究院 456

第二十一章 《清儒学案》杂识 462

一、徐世昌倡议修书 462

二、夏孙桐与《清儒学案》 464

三、《清儒学案》举要 470

四、读《清儒学案》商榷 478

第二十二章 《清儒学案》之余波 485

一、对唐、徐二家《学案》之批评 485

二、清代理学演进之四阶段 488

三、精进不已终身以之 493

四、余论 496

内容简介

本书将有清一代的学术演进,分为清初学术、乾嘉学派与乾嘉学术、晚清学术三个阶段,并对这三个阶段做了整体性的研究,既有宏观的把握与识断,也有微观的考辨与探析,体现了目前清代学术研究的最新成就和高度。本书运用学术史与社会史相结合的研究方法,不仅全面、系统、深刻地揭示了有清一代学术发展的源流嬗变,而且对学术演进与世运变迁、政治文化导向等之间的密切联系,给予了充分关注,并做了深入阐释。总之,这是一部功底扎实、内容丰厚、史论结合、视野开阔、多维创新的重要清代学术史著作,有力地推进了清代学术史研究的深化和提升。

《清初学术思辨录》

结合清初社会实际而谈学术思想,

这是最正确的方法之一。

——杨向奎

陈祖武 著

ISBN:978-7-100-21667-8

开本:16开

出版社:商务印书馆

出版时间:2023年5月

定价:128.00元

本书目录

原版序言 I

前 言 IV

一 清初国情分析

(一)对17世纪中叶中国社会发展水平的基本估计 1

(二)明清更迭是历史的前进 3

(三)由乱而治的清初社会 9

二 清初学术溯源

(一)在理学没落过程中所形成的“由王返朱”倾向 12

(二)经世思潮的兴起 17

(三)利玛窦与西学的输入 22

三 清初文化政策批判

(一)清初文化政策的主要方面 29

(二)清廷文化政策的思想依据 36

(三)清初文化政策的历史作用 41

四 务实学风的倡导者顾炎武

(一)生平学行述略 45

(二)社会政治思想 49

(三)经学思想 56

(四)文学思想 63

(五)务实学风 67

附录:关于《日知录集释》纂辑者的考察 75

五 王夫之的博大学术体系

(一)坎坷的一生 83

(二)对传统学术的批判继承 86

(三)《双鹤瑞舞赋》考证 90

六 黄宗羲与浙东学术

(一)从党争健将到学术巨擘 100

(二)《避地赋》与东渡日本 103

(三)《明儒学案》与清初学术史的编纂 107

(四)《留书》与《明夷待访录》 117

七 吕留良与浙西学术

(一)吕留良学术溯源 122

(二)吕留良思想研究中的几个问题 126

(三)吕留良与黄宗羲 137

八 李颙与关学

(一)生平及为学趋向 144

(二)“悔过自新”说剖析 147

(三)“明体适用”说的历史价值 152

(四)“明学术,正人心”的执着追求 159

(五)李颙实学思想评价 166

九 从孙奇逢到颜李学派

(一)孙奇逢合会朱王学术的努力 170

(二)颜元学说的形成 174

(三)颜元与漳南书院 177

(四)李塨对颜学的继承及背离 183

十 李光地与清初理学

(一)江东二陆的理学 187

(二)李光地生平“三案”析疑 193

(三)李光地为学宗尚的转变 198

十一 清初的史学(上)

(一)官修本朝史 202

(二)私家修史 204

(三)谷应泰与《明史纪事本末》 208

十二 清初的史学(下)

(四)万斯同与官修《明史》 223

(五)《读史方舆纪要》与清初历史地理学 227

(六)吴乘权的史学成就 230

十三 清初文学艺术的经世特征

(一)清初健实诗文风格的形成 239

(二)繁荣的清初诗坛和词学的复兴 242

(三)清初散文与小说的现实主义精神 246

(四)清初的戏曲艺术 248

十四 经学与考据学风的酝酿

(一)费密与《弘道书》 254

(二)阎若璩与胡渭的考据学 262

(三)毛奇龄与清初经学 267

十五 清初学术的历史地位

(一)清初学术的基本特征 273

(二)清初学术的发展趋势 278

(三)关于清初学术的几点认识 281

附录一 从清初的批判理学思潮看乾嘉学派的形成 287

附录二 梁启超对清代学术史研究的贡献 303

内容简介

清初的80年是一个由乱而治的历史时期。作为这一时期历史特征的折射,清初学术走过了一段由诸说并起,竞相斗妍,趋向对古代学术成果进行清理的历程。这一历史过程是如何演进的?为什么会出现这样的演进?其间所反映出来的基本历史特征是什么?我们应当如何去把握这一演进的基本规律?以及对清初学术的历史地位该做何评价?这就是本书力图回答的问题。该书研究的时间范围,主要是顺治、康熙二朝,即17世纪中叶至18世纪初时前后,凡80年间的学术思想。作者从社会史与学术思想史相结合的综合分析鲜明地指出:从总体上说,清初的学术界始终没有出现所谓“和世界的进步思想相联系的历史自觉”,也没有产生什么“对资本主义世界的历史自觉”,更没有产生什么“对资本主义世界的绝对要求”,并对以往清初学术思想史研究中,一度存在的将其人为近代化的倾向,提出了质疑。

总之,从社会史与学术思想史相结合,来探索清初学术思想发展的规律,是本书的显著特色。此书在宏观论述清初学术思想特征及其发展趋势的同时,又进行了具体的个案研究,逐一对清初的浙东学派、浙西学派、关学派、颜李学派和经学、理学、考据学、史地学、文化艺术及其代表人物的思想著述、学术成就、思想特点、地位影响等方面条分缕析,一一进行了具体的考察和论述。

《清代学者象传校补》

(全二集)

一场三代学人跨越百年的学术接力

叶衍兰 叶恭绰 编

陈祖武 校补

ISBN:978-7-100-23042-1

开本:16开

出版社:商务印书馆

出版时间:2024年3月

定价:368.00元

本书目录

校補緣起 1

校補凡例 1

第一集

清代學者象傳序一 1

清代學者象傳序二 2

沁園春 4

人月圓 5

清代學者象傳叙 6

清代學者象傳例言 7

顧炎武 8

黄宗羲 11

傅 山 14

徐 枋 17

項聖謨 19

陳恭尹 21

屈大均 23

冒 襄 25

冒 襄 27

侯方域 30

吴偉業 33

魏際瑞 36

魏 禧 38

魏 禮 40

王士禛 42

田 雯 45

錢陸燦 47

盛符升 49

宋 犖 51

徐乾學 53

吴之振 56

王時敏 58

道 濟 60

王 鑑 62

惲 格 64

王 翬 67

吴 歷 69

王原祁 73

徐秉義 75

彭孫遹 77

秦松齡 79

陳維崧 81

朱彝尊 85

湯 斌 87

汪 琬 90

潘 耒 93

施閏章 95

黄與堅 禹之鼎 97

徐 釚 100

尤 侗 102

毛奇齡 105

吴兆騫 108

孫 暘 111

顧貞觀 113

高士奇 116

查 昇 118

孫致彌 120

高其倬 122

姜宸英 125

查慎行 128

何 焯 131

蔣廷錫 134

王 苹 136

惠士奇 138

張 照 140

顧嗣立 143

錢陳群 145

黄 任 148

陳祖范 150

王安國 152

汪由敦 155

張鵬翀 157

陳兆崙 159

高鳳翰 162

藍鼎元 164

杭世駿 167

齊召南 169

鄭 燮 172

錢 琦 174

莊有恭 176

袁 枚 179

裘曰修 182

沈德潛 184

竇光鼐 187

厲 鶚 189

馬曰琯 192

胡天游 194

金 農 196

丁 敬 198

朱 珪 200

馮 浩 203

劉 墉 205

錢 載 208

翁方綱 210

王 昶 212

王鳴盛 215

紀 昀 217

朱 筠 220

錢大昕 223

蔣士銓 226

康基田 229

畢 沅 232

王文治 235

王 杰 237

曹仁虎 239

馮應榴 241

董 誥 243

姚 鼐 245

任大椿 248

朱孝純 250

潘奕雋 252

錢 灃 254

程晉芳 257

周永年 259

王念孫 261

吴錫麒 264

汪如洋 266

法式善 268

曾 燠 270

秦 瀛 272

孫星衍 274

阮 元 278

伊秉綬 281

石韞玉 283

洪亮吉 285

羅 聘 288

黄景仁 290

黄 鉞 292

張問陶 295

李賡芸 297

戴敦元 299

凌廷堪 301

英 和 303

唐仲冕 306

段玉裁 308

錢 坫 310

汪 中 312

楊芳燦 315

黄 易 318

趙希璜 320

詹應甲 322

趙懷玉 324

吴嵩梁 326

王學浩 329

王芑孫 331

黎 簡 333

奚 岡 335

姚文田 338

王引之 340

鮑桂星 343

宋 湘 345

陳用光 348

李兆洛 350

孫爾準 352

姚元之 354

孫原湘 356

張燕昌 358

吴榮光 360

許宗彦 362

陶 樑 364

董國華 366

吴慈鶴 368

郭 麐 370

陳鴻壽 372

彭兆蓀 374

陳文述 376

錢 杜 379

郭尚先 381

林則徐 383

程恩澤 386

鄧石如 388

湯貽汾 390

吴蘭脩 393

戴 熙 395

陳裴之 汪 端 398

儀克中 401

姚 燮 403

魏 源 405

清代學者象傳跋 407

徵求清代學者象傳啓事 409

第二集

序 415

本書略例 416

錢謙益 417

孫奇逢 420

徐 波 423

陳洪綬 426

金俊明 429

陸世儀 432

張履祥 435

歸 莊 438

陳 瑚 441

應撝謙 444

朱用純 447

萬斯年 450

侯方域 453

王夫之 455

陳衍虞 458

袁于令 461

高 詠 463

汪 楫 466

吕留良 469

黄虞稷 472

李澄中 475

陸隴其 478

梁佩蘭 481

胡 渭 484

曹貞吉 487

顔 元 490

張 貞 493

萬斯同 496

喬 萊 499

胡 方 502

吴瞻泰 505

納蘭性德 508

龔翔麟 511

李 塨 514

萬 言 517

張 塤 520

趙執信 523

儲大文 526

王 澍 529

任啓運 532

惠周惕 535

繆 沅 538

華希閔 541

李 紱 543

江 永 546

葉方藹 549

華 嵒 552

符 曾 554

沈 鳳 556

惠 棟 559

秦蕙田 562

沈廷芳 565

全祖望 568

舒夢蘭 571

莊存與 574

謝 墉 577

江 聲 580

戴 震 583

陸 燿 586

程瑶田 589

李文藻 592

錢 塘 595

桂 馥 598

章學誠 601

彭紹升 604

錢大昭 607

武 億 610

孔廣林 613

莊述祖 616

劉台拱 619

孔廣森 622

陳 鱣 625

温汝适 628

謝蘭生 631

焦 循 634

黄丕烈 637

舒 位 640

張廷濟 643

李宗瀚 646

瞿中溶 649

陳壽祺 652

朱爲弼 655

改 琦 658

端木國瑚 660

齊彦槐 663

俞正燮 666

梁章鉅 669

包世臣 672

陶 澍 675

唐 鑑 678

張維屏 681

周 濟 684

徐 松 687

錢儀吉 690

苗 夔 693

王 筠 696

陳 沆 699

潘德輿 702

方成珪 705

陳 奐 708

劉文淇 711

黄式三 714

錢泰吉 717

汪遠孫 720

丁 晏 723

徐繼畬 726

柳興恩 729

吴式芬 732

劉喜海 734

梁廷枏 737

顧廣譽 740

顧 沅 743

吴熙載 746

何紹基 749

譚 瑩 752

趙之琛 755

汪士鐸 758

吴嘉紀 761

魯一同 764

張 穆 767

鄭 珍 770

桂文燿 773

朱次琦 776

馮桂芬 779

陳 澧 782

李善蘭 785

許 槤 788

莫友芝 791

吴 雲 794

金錫齡 797

孫衣言 800

江 湜 803

劉毓崧 806

徐 壽 809

鄒伯奇 812

陶福祥 815

俞 樾 818

黄彭年 821

張裕釗 824

葉衍蘭 827

許 增 830

汪 瑔 833

黄以周 836

張鳴珂 839

趙之謙 842

李慈銘 845

潘祖蔭 848

沈樹鏞 851

譚 獻 854

王闓運 857

周星詒 860

李文田 863

吴大澂 866

楊文會 869

劉壽曾 872

陳 豪 875

楊守敬 878

趙元益 881

吴汝綸 884

沈家本 887

姚振宗 890

王先謙 893

丁 謙 896

馮 煦 899

廖廷相 902

繆荃孫 905

王懿榮 908

朱一新 911

袁 昶 914

樊增祥 917

張百熙 920

王頌蔚 923

張佩綸 926

黄遵憲 929

孫詒讓 932

王鵬運 935

葉昌熾 938

盛 昱 941

皮錫瑞 944

沈曾植 947

廖 平 950

林 紓 953

嚴 復 956

范當世 959

黄紹箕 962

鄒代鈞 965

錢 恂 968

文廷式 971

鄭文焯 974

丁以此 977

朱祖謀 980

易順鼎 983

康有爲 986

李葆恂 989

梁鼎芬 992

屠 寄 995

况周儀 998

李 詳 1001

江 標 1004

李希聖 1007

内容简介

《清代学者象传》由中国现代书画大师、20世纪著名文人、晚清文献学家叶衍兰、叶恭绰祖孙编写,收入清代368名学者的人物图像,基本反映清代知名学者的全貌。此书原分二集,第一集169人,叶衍兰费时30余年,摹写171幅学者图像,并有人物小传;第二集收200人图像,无人物小传,上起清初钱谦益、孙奇逢,下迄清末民初江标、李希圣。叶恭绰本拟将第二集所缺各家传文补齐,然而1968年8月病逝,此愿未得一践。1928年,叶恭绰交商务印书馆影印出版第一集;解放初期出版第二集,有图无传。1986年,顾廷龙先生将《象传》合为一编,交由上海古籍出版社出版。陈祖武先生早先读到此书,对两位叶先生筚路蓝缕之功深致景仰,对《象传》之未成完帜而惋惜。此后便生将《象传》续成完书之想。2008年,陈祖武先生在中国社科院历史研究所卸去兼任行政职务,得以专意读书问学,多年夙愿可付诸实践,名为《清代学者象传校补》,即对第一集人物小传施加新式标点,并做必要校勘;遵循第一集体例,为第二集所缺199家小传补齐。

《旷世大儒:顾炎武

衰世风雷:龚自珍与魏源》

一部大师文集

两种学术经典

三位传奇人物

陈祖武 著

ISBN:978-7-100-23332-3

开本:16开

出版社:商务印书馆

出版时间:2024年4月

定价:168.00元

本书目录

旷世大儒:顾炎武

前 言 3

第一章 一个孕育大儒的时代

一、明清更迭的历史动荡 5

二、满汉文化的剧烈冲突 9

三、清廷文化政策的调整与满汉文化的合流 20

第二章 晚明经世思潮的熏陶

一、“士当求实学”的家训 28

二、理学在晚明的衰微 30

三、经世思潮的兴起 34

四、晚明的西学输入 38

五、投身时代洪流 41

第三章 天下兴亡 匹夫有责

一、弘光授官 44

二、乙酉四论 46

三、苏州从军 49

四、昆山之难 51

五、隆武遗臣 54

第四章 歧路彷徨流转四方

一、远游之想初萌 57

二、被迫剃发 58

三、奔走大江南北 61

四、移居神烈山下 65

第五章 陆恩案发 初陷囹圄

一、陆案缘起 68

二、苏松入狱 70

三、重返南京 73

四、孤踪疑影 76

第六章 只身远游 吊古伤今

一、北游原因 81

二、首途胶东 83

三、淮北大雨 85

四、遍游齐鲁 87

五、幽燕怀古 89

第七章 南北往返 风尘仆仆

一、江上烽火 93

二、频谒明陵 95

三、吴门度岁 97

四、南下浙江 100

五、掉头北去 102

第八章 行万里路 读万卷书

一、西游秦晋 104

二、《明史》冤狱 108

三、置产章丘 112

四、垦荒雁北 117

五、刻书淮安 120

第九章 莱州祸起 再陷囹圄

一、京中闻祸 124

二、《忠节录》案 126

三、济南入狱 129

四、亲友搭救 135

五、《赴东》诗史 139

第十章 以游为隐 关山共老

一、初拒修史 143

二、三藩乱中 146

三、再拒鸿博 149

四、卜居华阴 154

五、死而后已 156

第十一章 顾亭林致潘次耕书札考证

一、从游前诸札 162

二、从游期间诸札 168

三、鸿博特科及其后诸札 175

第十二章《广师》杂识

一、撰述缘起与成文时间 190

二、《广师》十贤学行述略 197

三、虚怀若谷 相得益彰 206

第十三章 不朽的学术巨著《日知录》

一、《日知录》纂修考 212

二、社会政治思想 222

三、经学思想 228

四、史学思想 235

五、文学思想 237

六、务实学风 242

七、《日知录集释》的纂辑 250

第十四章 顾炎武礼学思想的历史地位

一、明道救世的礼学思想 257

二、顾炎武礼学思想在当世的反响 268

三、清廷与儒臣的回应 276

四、“礼学即理学”思想的定型 284

附录一 《中国历史小丛书·顾炎武》 297

附录二 《新编清儒学案·亭林学案》 322

附录三 《清代人物传稿·顾炎武》 337

附录四 顾炎武年表 348

衰世风雷:龚自珍与魏源

补 白 355

自 序 357

一、官宦门第育骄子 359

二、清贫人家出英才 368

三、共向今文经师学 373

(一)庄存与和《春秋正辞》 373

(二)几个承先启后的经学家 376

(三)刘逢禄的《春秋》公羊学 381

(四)龚自珍援《公羊》以经世 384

(五)魏源的“以经术为治术” 385

四、同是仕途坎坷人 389

五、作幕江南风光好 401

六、辞官还乡疑案存 407

七、《己亥杂诗》绝笔美 419

八、风骚独领信史成 433

附 录 龚自珍、魏源生平大事年表 445

内容简介

《旷世大儒:顾炎武》:在中国学术史上,明末清初是一个风起云涌、才人辈出的时代。顾炎武就是生活在这一时代的卓然大儒。他一生读万卷书,行奇学博,志在天下,被誉为一代学术的开派宗师。顾炎武是一个成就斐然的学者,承宋明理学衰微之后,深得晚明实学之精神。一生为学,以经世致用为宗旨,广泛涉足经学、史学、方志舆地、音韵文字、金石考古以及诗学等学。顾炎武一生,讲究道德、学问、文章的统一,成为数千年儒林的楷模。缅怀这位旷世大儒,除了从顾炎武的学行和思想中寻求可贵的历史借鉴,更是为了弘扬中华民族的优秀传统文化,批判继承历史文化遗产,从而推动中华民族新文化的建设。

《衰世风雷:龚自珍与魏源》:这本书讲述了龚自珍和魏源两位历史名人在动荡不安的清中晚期的学术与仕宦经历。龚自珍与魏源同处于清代嘉道咸时期,这个时期动荡四起,内有白莲教、太平天国等动乱,外有西方强权的欺凌,在这历史转折关头,他们挺身其间,抨击时弊,疾呼变革,给沉闷的中国知识界和社会带来一丝生机,其影响所及,终清之世而不坠。龚自珍与魏源同为学术史的一代大师,两人虽出身门第不同:一为官宦子弟,一为清贫家庭子弟,但是时代的脉动将他们召唤在一起,共向今文经师学,同为仕途坎坷之人。读者可由本书一窥他们在历史舞台上的意气风发,及在学术思想上的伟大成就。

《乾嘉学派研究》

本书系统阐释和勾画

影响中国学术思想二百余年的

乾嘉学派的全貌

陈祖武 著

ISBN:978-7-100-23551-8

开本:16开

出版社:商务印书馆

出版时间:2024年6月

定价:198.00元

本书目录

前 言 1

第一章 乾嘉时期清廷的文化政策

第一节 经筵讲论与高宗的学术好尚 4

第二节 《四库全书》的编纂 20

第三节 《李朝实录》所见之乾嘉学术 45

第二章 古学复兴之风的酝酿

第一节 兴复古学的前驱 62

第二节 惠栋复兴汉儒《易》学的努力 84

第三节 卢见曾与汉学的崛起 100

第四节 全祖望与浙东学术 135

第五节 杭世骏与“三礼馆” 160

第六节 “贾而好儒”的“扬州二马” 178

第三章 经史考证主流地位的确立

第一节 戴震学说的历史命运 219

第二节 毕沅对经史诸学的倡导 242

第三节 钱大昕与苏州紫阳书院 301

第四节 从汪中到高邮二王 336

第五节 阮元与《皇清经解》 348

第四章 乾嘉儒林举隅

第一节 “三礼馆”总裁方苞 367

第二节 举业叛逆吴敬梓 375

第三节 朴学大儒王昶 383

第四节 浙东史家汪辉祖 389

第五节 赵翼与《陔余丛考》 394

第六节 考古奇儒崔述 405

第五章 学术随世运变迁

第一节 章学诚与乾嘉学风 411

第二节 汉宋学之争与考据学之趋向边缘 477

第三节 今文经学的复兴 482

第四节 唐鉴与《国朝学案小识》 495

第六章 乾嘉遗风与历史反思

第一节 晚清七十年之学术大势 507

第二节 钱宾四先生论乾嘉学术 532

第三节 侯外庐先生论专门汉学 564

第四节 乾嘉学派研究与乾嘉学术文献整理 573

附 录

一、读章实斋家书札记 588

二、章实斋集外佚札二通考证 60

内容简介

清代乾隆、嘉庆两朝,迄于道光中叶的百余年,经史考证,朴学大兴,成为当时的学术主流,学术史上称之为乾嘉学派。为什么会出现乾嘉学派主盟学坛的历史现象?20世纪初叶以来,我们中国的几代学人,都在不间断地寻求解决问题的答案。20世纪80年代末,陈祖武先生究心乾嘉学派与乾嘉学术。承前哲时贤数十年积累。复以一己不间寒暑之文献爬梳,多历年所,千虑一得,逐渐悟到在中国古代学术史上,乾嘉学派主盟学坛百年之久,实非一个偶然的历史现象。它是彼时特定的社会经济条件之下,为宋明以降学术演进的内在逻辑所制约、众多历史因素交互作用的结果。因此,我们论究乾嘉学派,不宜孤立地以某一方面的原因把问题简单化,而应当放开视野,多方联系,力求准确地把握历史合力的交汇点,揭示出历史的本质。

《乾嘉学术编年》

(上下册)

研讨清代学术有疏浚导引之能

陈祖武 著

ISBN:978-7-100-23889-2

开本:16开

出版社:商务印书馆

出版时间:2024年8月

定价:320.00元

本书目录

乾隆元年丙辰 1736 年 / 1 乾隆二年丁巳 1737 年 / 24

乾隆三年戊午 1738 年 / 29 乾隆四年己未 1739 年 / 38

乾隆五年庚申 1740 年 / 43 乾隆六年辛酉 1741 年 / 46

乾隆七年壬戌 1742 年 / 52 乾隆八年癸亥 1743 年 / 57

乾隆九年甲子 1744 年 / 67 乾隆十年乙丑 1745 年 / 74

乾隆十一年丙寅 1746 年 / 80 乾隆十二年丁卯 1747 年 / 84

乾隆十三年戊辰 1748 年 / 90 乾隆十四年己巳 1749 年 / 95

乾隆十五年庚午 1750 年 / 102 乾隆十六年辛未 1751 年 / 108

乾隆十七年壬申 1752 年 / 115 乾隆十八年癸酉 1753 年 / 123

乾隆十九年甲戌 1754 年 / 129 乾隆二十年乙亥 1755 年 / 138

乾隆二十一年丙子 1756 年 / 147 乾隆二十二年丁丑 1757 年 / 155

乾隆二十三年戊寅 1758 年 / 162 乾隆二十四年己卯 1759 年 / 171

乾隆二十五年庚辰 1760 年 / 178 乾隆二十六年辛巳 1761 年 / 182

乾隆二十七年壬午 1762 年 / 186 乾隆二十八年癸未 1763 年 / 188

乾隆二十九年甲申 1764 年 / 191 乾隆三十年乙酉 1765 年 / 193

乾隆三十一年丙戌 1766 年 / 198 乾隆三十二年丁亥 1767 年 / 202

乾隆三十三年戊子 1768 年 / 207 乾隆三十四年己丑 1769 年 / 211

乾隆三十五年庚寅 1770 年 / 217 乾隆三十六年辛卯 1771 年 / 221

乾隆三十七年壬辰 1772 年 / 228 乾隆三十八年癸巳 1773 年 / 240

乾隆三十九年甲午 1774 年 / 254 乾隆四十年乙未 1775 年 / 262

乾隆四十一年丙申 1776 年 / 276 乾隆四十二年丁酉 1777 年 / 287

乾隆四十三年戊戌 1778 年 / 304 乾隆四十四年己亥 1779 年 / 311

乾隆四十五年庚子 1780 年 / 323 乾隆四十六年辛丑 1781 年 / 333

乾隆四十七年壬寅 1782 年 / 346 乾隆四十八年癸卯 1783 年 / 355

乾隆四十九年甲辰 1784 年 / 365 乾隆五十年乙巳 1785 年 / 378

乾隆五十一年丙午 1786 年 / 387 乾隆五十二年丁未 1787 年 / 393

乾隆五十三年戊申 1788 年 / 410 乾隆五十四年己酉 1789 年 / 422

乾隆五十五年庚戌 1790 年 / 436 乾隆五十六年辛亥 1791 年 / 450

乾隆五十七年壬子 1792 年 / 462 乾隆五十八年癸丑 1793 年 / 483

乾隆五十九年甲寅 1794 年 / 503 乾隆六十年乙卯 1795 年 / 513

嘉庆元年丙辰 1796 年 / 531 嘉庆二年丁巳 1797 年 / 556

嘉庆三年戊午 1798 年 / 576 嘉庆四年己未 1799 年 / 596

嘉庆五年庚申 1800 年 / 613 嘉庆六年辛酉 1801 年 / 629

嘉庆七年壬戌 1802 年 / 641 嘉庆八年癸亥 1803 年 / 655

嘉庆九年甲子 1804 年 / 673 嘉庆十年乙丑 1805 年 / 686

嘉庆十一年丙寅 1806 年 / 699 嘉庆十二年丁卯 1807 年 / 713

嘉庆十三年戊辰 1808 年 / 728 嘉庆十四年己巳 1809 年 / 741

嘉庆十五年庚午 1810 年 / 757 嘉庆十六年辛未 1811 年 / 768

嘉庆十七年壬申 1812 年 / 777 嘉庆十八年癸酉 1813 年 / 792

嘉庆十九年甲戌 1814 年 / 804 嘉庆二十年乙亥 1815 年 / 818

嘉庆二十一年丙子 1816 年 / 832 嘉庆二十二年丁丑 1817 年 / 842

嘉庆二十三年戊寅 1818 年 / 852 嘉庆二十四年己卯 1819 年 / 859

嘉庆二十五年庚辰 1820 年 / 866道光元年辛巳 1821 年 / 870

道光二年壬午 1822 年 / 876 道光三年癸未 1823 年 / 884

道光四年甲申 1824 年 / 891道光五年乙酉 1825 年 / 898

道光六年丙戌 1826 年 / 906 道光七年丁亥 1827 年 / 914

道光八年戊子 1828 年 / 917 道光九年己丑 1829 年 / 924

道光十年庚寅 1830 年 / 932 道光十一年辛卯 1831 年 / 938

道光十二年壬辰 1832 年 / 946 道光十三年癸巳 1833 年 / 951

道光十四年甲午 1834 年 / 954 道光十五年乙未 1835 年 / 963

道光十六年丙申 1836 年 / 965 道光十七年丁酉 1837 年 / 967

道光十八年戊戌 1838 年 / 978 道光十九年己亥 1839 年 / 982

主要引用书目 / 986

内容简介

本书为编年体乾嘉学术史资料长编,所录文献上起乾隆元年,下讫道光十九年。凡上述百余年间之重要学术史事,诸如中央地方学术举措、学者主要著述及见解、学术师承等等。所录文献一事一条,先述梗概,继摘原文,逐条随文标注所出,以示征信。清代学术以整理和总结中国数千年学术为特征,最能体现此一历史特征则为乾嘉学派与乾嘉学术。近一二十年间,学术俊彦再度深入此一领域,推阐发明,迭有创见。惟晚近研究起步甚速,文献准备不足,加之学人研究视角差异,因而其某些主张,尤其是若干关系到把握全局的认识,尽管缺乏新意,但仍有发掘必要。为推进乾嘉学派与学术研究发展,加强乾嘉学术文献的整理和研究,便愈益成为引起学者关注的问题。

《清史稿儒林传校读记》

《清史稿儒林传》成书以来

最为详尽的一次校读整理

陈祖武 著

ISBN:978-7-100-23043-8

开本:16开

出版社:商务印书馆

出版时间:2024年12月

定价:188.00元

本书目录

前言 1

凡例 1

儒林傳序 清史稿 卷四百八十 1

孫奇逢 耿介 清史稿 卷四百八十 儒林一 3

孫奇逢 耿介 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 6

黄宗羲 弟宗炎 宗會 子百家 清史稿 卷四百八十 儒林一 10

黄宗羲 弟宗炎 宗會 子百家 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 15

王夫之 兄介之 清史稿 卷四百八十 儒林一 18

王夫之 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 20

李顒 李因篤 李柏 王心敬 清史稿 卷四百八十 儒林一 22

李顒 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 25

沈國模 史孝咸 韓孔當 邵曾可 邵廷采 王朝式 清史稿 卷四百八十 儒林一 28

沈國模 史孝咸 王朝式 韓孔當 邵曾可 邵廷采 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 31

謝文洊 甘京 黄熙 曾曰都 危龍光 湯其仁 宋之盛 鄧元昌 清史稿 卷四百八十 儒林一 35

謝文洊 甘京 封濬 黄熙 宋之盛 鄧元昌 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 38

高愈 顧培 彭定求 彭紹升 清史稿 卷四百八十 儒林一 41

高愈 顧培 彭定求 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 44

湯之錡 施璜 張夏 吴曰慎 清史稿 卷四百八十 儒林一 47

湯之錡 施璜 張夏 吴曰慎 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 49

陸世儀 陳瑚 盛敬 江士韶 清史稿 卷四百八十 儒林一 52

陸世儀 陳瑚 盛敬 江士韶 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 55

張履祥 錢寅 何汝霖 凌克貞 屠安世 鄭宏 祝洤 清史稿 卷四百八十 儒林一 60

張履祥 凌克貞 何汝霖 張嘉玲 祝洤 陳梓 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 63

沈昀 姚宏任 葉敦艮 劉汋 清史稿 卷四百八十 儒林一 68

沈昀 劉汋 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 70

應撝謙 清史稿 卷四百八十 儒林一 73

應撝謙 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 75

朱鶴齡 陳啓源 清史稿 卷四百八十 儒林一 77

朱鶴齡 陳啓源 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 79

范鄗鼎 党成 李生光 清史稿 卷四百八十 儒林一 81

范鄗鼎 李生光 党成 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 83

白奐彩 党湛 王化泰 孫景烈 清史稿 卷四百八十 儒林一 86

白奐彩 党湛 孫景烈 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 88

胡承諾 清史稿 卷四百八十 儒林一 90

胡承諾 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 91

曹本榮 張貞生 清史稿 卷四百八十 儒林一 94

曹本榮 張貞生 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 97

劉原渌 姜國霖 劉以貴 韓夢周 梁鴻翥 法坤宏 閻循觀 任瑗 清史稿 卷四百八十 儒林一 100

劉源渌 劉以貴 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 104

任瑗 閻循觀 韓夢周 姜國霖 法坤宏 梁鴻翥 106

顔元 王源 程廷祚 惲鶴生 清史稿 卷四百八十 儒林一 112

顔元 王源 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 116

李塨 清史稿 卷四百八十 儒林一 120

李塨 惲鶴生 程廷祚 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 123

刁包 王餘佑 清史稿 卷四百八十 儒林一 127

刁包 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 129

李來章 冉覲祖 竇克勤 清史稿 卷四百八十 儒林一 131

竇克勤 冉覲祖 李來章 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 135

李光坡 從子鍾倫 清史稿 卷四百八十 儒林一 139

李光坡 從子鍾倫 清史列傳 卷六十七 儒林傳上二 141

莊亨陽 官獻瑶 清史稿 卷四百八十 儒林一 143

莊亨陽 清史列傳 卷七十五 循吏傳二 147

官獻瑶 清史列傳 卷六十七 儒林傳上二 149

王懋竑 朱澤澐 喬漌 清史稿 卷四百八十 儒林一 152

王懋竑 朱澤澐 喬漌 清史列傳 卷六十七 儒林傳上二 156

李夢箕 子圖南 張鵬翼 童能靈 清史稿 卷四百八十 儒林一 160

張鵬翼 林赤章 李夢箕 夢箕子圖南 童能靈 清史列傳 卷六十六 儒林傳上一 164

胡方 馮成修 勞潼 清史稿 卷四百八十 儒林一 167

胡方 馮成修 勞潼 清史列傳 卷六十七 儒林傳上二 170

勞史 桑調元 汪鑒 清史稿 卷四百八十 儒林一 172

勞史 汪鑒 桑調元 清史列傳 卷六十七 儒林傳上二 174

顧棟高 陳祖范 吴鼎 梁錫璵 清史稿 卷四百八十 儒林一 176

顧棟高 陳祖范 吴鼎 梁錫璵 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 180

孟超然 清史稿 卷四百八十 儒林一 183

孟超然 清史列傳 卷六十七 儒林傳上二 185

汪紱 余元遴 清史稿 卷四百八十 儒林一 187

汪紱 余元遴 清史列傳 卷六十七 儒林傳上二 189

姚學塽 潘諮 清史稿 卷四百八十 儒林一 192

姚學塽 潘諮 清史列傳 卷六十七 儒林傳上二 194

唐鑑 清史稿 卷四百八十 儒林一 196

唐鑑 清史列傳 卷六十七 儒林傳上二 198

吴嘉賓 劉傳瑩 清史稿 卷四百八十 儒林一 200

吴嘉賓 劉傳瑩 清史列傳 卷六十七 儒林傳上二 203

劉熙載 清史稿 卷四百八十 儒林一 206

劉熙載 清史列傳 卷六十七 儒林傳上二 208

朱次琦 清史稿 卷四百八十 儒林一 210

朱次琦 清史列傳 卷七十六 循吏傳三 213

成孺 清史稿 卷四百八十 儒林一 215

成孺 清史列傳 卷六十七 儒林傳上二 217

邵懿辰 高均儒 伊樂堯 清史稿 卷四百八十 儒林一 219

邵懿辰 伊樂堯 清史列傳 卷六十七 儒林傳上二 221

顧炎武 清史稿 卷四百八十一 儒林二 222

顧炎武 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 226

張爾岐 馬驌 清史稿 卷四百八十一 儒林二 229

張爾岐 馬驌 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 231

萬斯大 兄斯選 子經 姪言 清史稿 卷四百八十一 儒林二 233

萬斯大 兄斯選 弟斯同 從子言 子經 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 236

胡渭 子彦昇 葉佩蓀 清史稿 卷四百八十一 儒林二 238

胡渭 子彦昇 葉佩蓀 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 241

毛奇齡 陸邦烈 清史稿 卷四百八十一 儒林二 244

毛奇齡 陸邦烈 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 247

閻若璩 李鎧 吴玉搢 清史稿 卷四百八十一 儒林二 250

閻若璩 李鎧 吴玉搢 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 252

惠周惕 子士奇 孫棟 余蕭客 清史稿 卷四百八十一 儒林二 256

惠周惕 子士奇 孫棟 余蕭客 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 260

陳厚耀 清史稿 卷四百八十一 儒林二 263

陳厚耀 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 265

臧琳 玄孫庸 禮堂 清史稿 卷四百八十一 儒林二 267

臧琳 臧庸 弟禮堂 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 269

任啓運 清史稿 卷四百八十一 儒林二 271

任啓運 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 274

全祖望 蔣學鏞 董秉純 清史稿 卷四百八十一 儒林二 276

全祖望 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 278

沈彤 蔡德晉 盛世佐 清史稿 卷四百八十一 儒林二 279

沈彤 蔡德晉 盛世佐 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 281

江永 程瑶田 清史稿 卷四百八十一 儒林二 283

江永 程瑶田 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 286

褚寅亮 清史稿 卷四百八十一 儒林二 290

褚寅亮 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 292

盧文弨 顧廣圻 清史稿 卷四百八十一 儒林二 293

盧文弨 顧廣圻 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 296

錢大昕 族子塘 坫 清史稿 卷四百八十一 儒林二 298

錢大昕 族子塘 坫 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 302

王鳴盛 金曰追 吴凌雲 清史稿 卷四百八十一 儒林二 306

王鳴盛 金曰追 吴凌雲 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 308

戴震 金榜 清史稿 卷四百八十一 儒林二 310

戴震 金榜 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 315

段玉裁 鈕樹玉 徐承慶 清史稿 卷四百八十一 儒林二 319

段玉裁 鈕樹玉 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 323

孫志祖 翟灝 梁玉繩 梁履繩 汪家禧 清史稿 卷四百八十一 儒林二 326

孫志祖 翟灝 梁玉繩 梁履繩 汪家禧 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 329

劉台拱 朱彬 清史稿 卷四百八十一 儒林二 332

劉台拱 朱彬 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 334

孔廣森 清史稿 卷四百八十一 儒林二 337

孔廣森 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 340

邵晉涵 周永年 清史稿 卷四百八十一 儒林二 342

邵晉涵 周永年 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 344

王念孫 子引之 李惇 賈田祖 宋綿初 清史稿 卷四百八十一 儒林二 346

王念孫 王引之 李惇 賈田祖 宋綿初 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 349

汪中 江德量 徐復 汪光燨 清史稿 卷四百八十一 儒林二 352

汪中 子喜孫 江德量 徐復 汪光爔 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 355

武億 清史稿 卷四百八十一 儒林二 358

武億 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 360

莊述祖 莊綬甲 莊有可 清史稿 卷四百八十一 儒林二 362

莊述祖 莊綬甲 莊有可 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 364

戚學標 江有誥 陳熙晉 李誠 清史稿 卷四百八十一 儒林二 366

戚學標 陳熙晉 李誠 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 370

丁杰 周春 清史稿 卷四百八十一 儒林二 373

丁杰 周春 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 375

孫星衍 畢亨 李貽德 清史稿 卷四百八十一 儒林二 377

孫星衍 畢亨 李貽德 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 380

王聘珍 清史稿 卷四百八十一 儒林二 384

王聘珍 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 385

凌廷堪 洪榜 汪龍 清史稿 卷四百八十一 儒林二 386

凌廷堪 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 389

桂馥 許瀚 清史稿 卷四百八十一 儒林二 391

桂馥 許瀚 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 393

江聲 江沅 清史稿 卷四百八十一 儒林二 395

江聲 江沅 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 398

錢大昭 子東垣 繹 侗 朱駿聲 清史稿 卷四百八十一 儒林二 401

錢大昭 子東垣 繹 侗 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 405

朱駿聲 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 408

馬宗槤 子瑞辰 孫三俊 清史稿 卷四百八十二 儒林三 410

馬宗槤 子瑞辰 孫三俊 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 413

張惠言 子成孫 江承之 清史稿 卷四百八十二 儒林三 415

張惠言 子成孫 江承之 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 419

郝懿行 妻王照圓 清史稿 卷四百八十二 儒林三 422

郝懿行 妻王照圓 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 424

陳壽祺 子喬樅 謝震 何治運 孫經世 柯蘅 清史稿 卷四百八十二 儒林三 427

陳壽祺 子喬樅 謝震 何治運 孫經世 柯蘅 清史列傳 卷六十九

儒林傳下二 432

許宗彦 清史稿 卷四百八十二 儒林三 437

許宗彦 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 439

吕飛鵬 沈夢蘭 宋世犖 清史稿 卷四百八十二 儒林三 441

吕飛鵬 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 444

沈夢蘭 宋世犖 清史列傳 卷六十八 儒林傳下一 445

嚴可均 嚴元照 清史稿 卷四百八十二 儒林三 446

嚴可均 嚴元照 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 449

焦循 子廷琥 顧鳳毛 鍾懷 李鍾泗 清史稿 卷四百八十二 儒林三 451

焦循 子廷琥 顧鳳毛 鍾懷 李鍾泗 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 455

李富孫 兄超孫 弟遇孫 清史稿 卷四百八十二 儒林三 459

李富孫 兄超孫 弟遇孫 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 462

胡承珙 胡秉虔 朱珔 清史稿 卷四百八十二 儒林三 464

胡承珙 胡秉虔 朱珔 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 468

凌曙 薛傳均 清史稿 卷四百八十二 儒林三 471

凌曙 薛傳均 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 474

劉逢禄 宋翔鳳 戴望 清史稿 卷四百八十二 儒林三 476

劉逢禄 宋翔鳳 戴望 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 480

雷學淇 王萱齡 崔述 清史稿 卷四百八十二 儒林三 483

雷學淇 王萱齡 崔述 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 487

胡培翬 楊大堉 清史稿 卷四百八十二 儒林三 490

胡培翬 楊大堉 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 493

劉文淇 子毓崧 孫壽曾 方申 清史稿 卷四百八十二 儒林三 495

劉文淇 子毓崧 孫壽曾 方申 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 499

丁晏 清史稿 卷四百八十二 儒林三 502

丁晏 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 505

王筠 清史稿 卷四百八十二 儒林三 508

王筠 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 511

曾釗 林伯桐 李黼平 清史稿 卷四百八十二 儒林三 513

曾釗 林伯桐 李黼平 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 517

柳興恩 弟榮宗 許桂林 鍾文烝 梅毓 清史稿 卷四百八十二 儒林三 520

柳興恩 許桂林 鍾文烝 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 523

陳澧 侯康 侯度 桂文燦 清史稿 卷四百八十二 儒林三 526

陳澧 侯康 侯度 桂文燦 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 531

鄭珍 鄒漢勛 王崧 清史稿 卷四百八十二 儒林三 536

鄭珍 王崧 鄒漢勛 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 540

劉寶楠 子恭冕 清史稿 卷四百八十二 儒林三 543

劉寶楠 子恭冕 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 545

龍啓瑞 苗夔 龐大堃 清史稿 卷四百八十二 儒林三 547

龍啓瑞 苗夔 龐大堃 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 550

陳立 清史稿 卷四百八十二 儒林三 555

陳立 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 557

陳奐 金鶚 清史稿 卷四百八十二 儒林三 559

陳奐 金鶚 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 562

黄式三 子以周 從子以恭 清史稿 卷四百八十二 儒林三 565

黄式三 子以周 從子以恭 清史列傳 卷六十九 儒林傳下二 568

俞樾 張文虎 清史稿 卷四百八十二 儒林三 572

王闓運 清史稿 卷四百八十二 儒林三 575

王先謙 清史稿 卷四百八十二 儒林三 579

孫詒讓 清史稿 卷四百八十二 儒林三 582

鄭杲 宋書升 法偉堂 清史稿 卷四百八十二 儒林三 585

内容简介

《清史稿儒林传》凡四卷。卷一至卷三,大致以学术宗尚区分类聚,略依年辈先后为序,著录一代儒林中人近三百家生平学行。

卷一专记理学诸儒;二三两卷分别记经学、小学、史学及诸子学中人。所录各家,人自为传,或独领一篇,或诸家共席,首尾一贯,自成体系。卷四则沿《明史》旧规,专记入清以后,历世衍圣公之承袭,唯无以附丽,乃置诸《儒林传》末。由于《清史稿儒林传》前三卷所具学术价值,因之自1928年刊行以来,一直以治清代学术史之基本史籍,而为学人所重视。陈祖武先生长于清代学术史,于1978年即检读《清史稿儒林传》,历时四十余年,晚近以来,遂将历年所记整理成帙,所成校记已逾千条。

本书以中华书局1977年《清史稿》点校本为依据,对该书《儒林传》著录之近三百家传记进行整理。逐家校读,订讹正误,以期得一可据可依之读本。订正范围,拟包括人名、地名、时间、史事、职官、制度、著述及学术主张等。《清史稿儒林传校读记》是清代学术史研究的重大学术成果,是《清史稿儒林传》成书以来最为详尽的一次校读整理,具有很高的学术价值、出版价值和文化传承价值。

原标题:历时五年出版问世!《陈祖武学术文集》八卷十册

来源:商务印书馆 2025-01-05

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室