在中华民族伟大复兴的战略全局与世界百年未有之大变局交织激荡的时代背景下,如何从中华优秀传统文化的宝库中汲取智慧,凝聚精神力量,已成为一个至关重要的时代命题。

2025年于浙江绍兴举办的阳明心学大会,以“阳明心学与文化力量”为主题,不仅是一场学术思想的盛宴,更是一次面向当下、指向未来的文化实践。

阳明心学的核心脉络与当代映射

本次大会的议程设置,如同一幅精心绘制的思想地图,清晰地勾勒出这一体系的脉络,并将其与当代议题进行了精准对接。贵州大学中国文化书院副院长何茂莉和兼职研究员龚晓康、张明、栾成斌等参会。

“心即理”与主体性的高扬

确立文化自信的哲学根基

“心即理”破除了将“天理”视为外在于人心的僵化教条,主张真理内在于每个人的心中,从而极大地高扬了人的道德主体性与能动性。

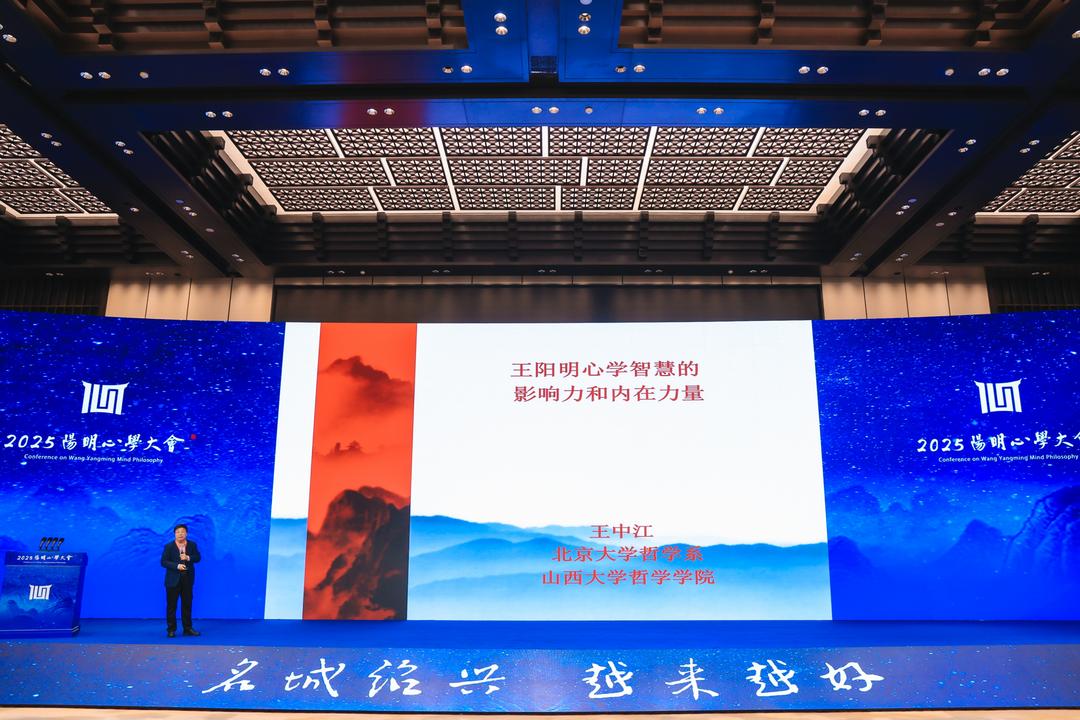

在大会的“主旨演讲”与“稽山论道”环节,中外学者如王中江、谢林德、杨国荣、张学智等,深入辨析了这一思想的现代价值。这直接回应了当代社会中个体可能面临的意义迷失与价值虚无。

它告诉我们,构建文化自信,并非向外寻求某种绝对权威的认可,而是向内发掘自身本自具足的道德理性与价值判断力。

正如浙江省委宣传部副部长俞慧敏在致辞中所强调,要“以‘致良知’涵养道德境界”,这正是将外在的道德规范转化为内在自觉的实践,是文化力量作用于个体心灵的起点。

“知行合一”与实践哲学的贯通

提供现代化建设的行动指南

“知行合一”是阳明心学最具标识性的思想,它严厉批判了知而不行的“学问之贼”与行而不知的“冥行妄作”。

本次大会的多个板块,尤其是“大道知行:阳明心学与企业家精神”对话环节,将这一思想从书斋引向了广阔的社会经济领域。

学者顾久论及“企业家道德力量的当代意义”,韩震阐释“心学在当代中国的时代性价值”,

林安梧更是将心学与“AI人工智能”的深层反思相关联。

这深刻表明,“知行合一”不仅是个人修养的法则,更是组织管理、经济发展、科技伦理的实践哲学。

它要求我们在推进中国式现代化的进程中,必须将理论与政策、理想与现实、价值观与具体行动紧密结合起来,杜绝任何形式的“空谈”与“蛮干”,从而实现“以文强产、以文润城”的良性互动。

绍兴市委书记施惠芳提出的“积极探索以文强产、以文润城、以文化人新路子”,

正是“知行合一”在地方治理层面的生动体现。

“致良知”与万物一体的境界

构筑人类命运共同体的伦理基石

“致良知”是功夫,也是本体。通过事上磨练,去除私欲遮蔽,让本心的良知得以显现,最终达到“视天下犹一家,中国犹一人”的“万物一体”境界。

这一思想在“天泉会讲一:阳明心学与东亚文明”中得到了充分的国际性回响。中日韩学者围绕良知、知觉、三教论等议题展开讨论,揭示了阳明学在历史上就已具备的超越地域的文化影响力。

尼山世界儒学中心党委书记国承彦在致辞中明确指出,要“坚持‘万物一体’,构建

人类命运共同体”。

在全球化深入发展、各国命运休戚与共的今天,这一思想超越了狭隘的民族主义,为处理国际关系、人与自然关系提供了崇高的伦理视野。

它倡导的是一种基于普遍人性的同情、尊重与共情,是化解文明冲突、促进和谐共生的宝贵精神资源。

多维立体的大会格局

彰显文化力量的生成路径

本次大会绝非单一的学术研讨,而是一个集学术、教育、产业、国际交流与青年培养于一体的立体化平台,清晰地展现了文化力量从“研究阐发”到“实践转化”再到“广泛传播”的全链条生成路径。

学术深耕与国际对话“天泉会讲”

大会设置了“与东亚文明”、“与明清文学”等多场高水平的“天泉会讲”,汇集了来自中国、日本、韩国等国的顶尖学者。这不仅深化了阳明学本身的学理研究,如对“四句教”、“良知”境界、王阳明诗文版本的考据等,更通过“中日联合王阳明遗迹考察四十年回望”等活动,将学术置于鲜活的历史地理空间之中,强化了其真实感与生命力。这种扎实的学术研究是文化力量的坚实底座,确保了传播内容的深度与准确性。

产业对接与经世致用“大道知行”

最具创新性的环节莫过于“阳明心学与企业家精神”对话。它打破了哲学与商学的壁垒,让学者与企业家(如会稽山绍兴酒、咸亨国际、中铁五局等企业代表)同台交流。这直接回答了“传统文化有何用”的现实之问,探索将“致良知”作为企业文化的内核,将“知行合一”作为商业实践的准则,为经济领域注入了人文精神,这正是文化力量转化为生产力和竞争力的关键一环。

青年培养与薪火相传

“大学生传习研讨营”

文化传承的关键在于青年。同步举行的第六届全国大学生传习研讨营,以“阳明学的开新与践行”为主题,专门为青年学子提供平台。这体现了大会高瞻远瞩的战略眼光,旨在让心学的种子在下一代心中生根发芽,确保文化血脉的永续传承。绍兴文理学院阳明剧社的展演,则以话剧、朗诵等艺术形式,让阳明文化“活起来”,是创造性转化的优秀范例。

地域协同与文化共建

“四十年回望”与“阳明文化月”

大会通过回顾中日联合考察历程,以及贵州、江西、福建、广西、湖南等多地阳明行迹地代表的成果分享,展现了阳明文化是一个全国性乃至国际性的文化网络。同时,绍兴本地举办的“阳明文化月”系列活动,包括研究成果发布、教育主题研讨、宣讲大赛、创新基地揭幕等,形成了“点-线-面”结合的文化生态,系统性、全方位地推动阳明心学融入社会肌理。

中国朱子学会阳明学专业委员会副主任兼秘书长、客座教授张山梁,在“中日联合王阳明遗迹考察”四十年回望中,建设成果分享在新时代“文化自信”与“中华优秀传统文化创造性转化”精神的指引下,福建省系统性地推进了阳明学的传承与发展,构建了学术研究、文化传播、文献整理与平台建设“四位一体”的工作格局,取得了令人瞩目的成果。

一、学术研究体系化与品牌化。打破了以往零星研究的局面,自2009年始,福建成功策划并持续举办了十余场高层次学术会议,形成了“东南阳明学高峰论坛”、“阳明学在福建论坛”等品牌活动。这些活动聚焦“朱王会通”的福建地域特色,并成功举办“海峡两岸阳明心学峰会”,促进了两岸文化交流与学术共鸣。

二、文化传播实体化与场景化。推动阳明文化从书斋走向大众,在长汀、上杭、平和、漳州、武夷山等阳明行经地,建设了包括阳明公园、纪念馆、塑像、文化展厅在内的系列文化地标。此举不仅保护了历史遗迹,更将阳明心学精神以直观、立体的形式融入公共空间,实现了传统文化的活态传承。

三、文献整理抢救性与成果性并重。实施了对《阳明先生集要》等珍稀古籍的抢救性影印与点校出版工程,同时支持出版了《闽中王学研究》等近十部兼具学术深度与普及意义的专著。这些成果系统梳理了福建阳明学的历史脉络与思想精髓,为学术研究奠定了坚实的文献基础。

四、平台建设机制化与组织化。成立了“中国朱子学会阳明学专业委员会”等核心研究机构,并在高校设立研究院,凝聚了国内顶尖研究力量,为阳明学的持续发展提供了稳定的制度保障和人才支撑。

综上所述,福建通过多维度、系统性的努力,成功将阳明学打造为彰显地域文化特色、服务国家文化战略的重要资源,探索出一条中华优秀传统文化传承发展的有效路径,为增强文化自信、建设中华民族现代文明贡献了“福建智慧”。

中共绍兴市委副书记、市长吴登芬主持主旨大会

中国哲学史学会会长杨国荣致辞

南开大学哲学院院长、北京大学儒学研究院教授、中华孔子学会常务副会长干春松

主持主旨演讲

北京大学高等人文研究院执行院长、教授、中华孔子学会会长王中江主旨演讲

中国人民大学哲学院教授、著名汉学家谢林德主旨演讲

传承与践行

阳明心学的当代意义与未来路径

基于本次大会的丰硕成果,我们对如何传承传播阳明心学,并践行其当代意义,有了更清晰的路线图。

传承传播的多元路径

学术引领,正本清源: 继续支持如浙江省稽山王阳明研究院这样的专业机构,深化基础理论研究,推动《中国心学》等高水平辑刊的出版,同时鼓励像《共产党人“心学”简明导读》这样的跨学科、应用性研究,为大众化传播提供权威、准确的学理支撑。

教育浸润 从娃娃抓起

借鉴“阳明小学操守传习活动”及绍兴职业技术学院的主题研讨,将阳明心学的核心要义,如“立志”、“勤学”、“改过”、“责善”等,通过适合不同学龄段的方式融入国民教育体系,唤醒青少年的道德自觉与主体精神。

文艺活化 创新表达

大力推广绍兴文理学院阳明剧社的模式,鼓励创作以阳明为主题的影视、动漫、戏剧、文学作品,运用新媒体技术,让阳明故事及其思想以更富感染力和趣味性的形式触达公众。

产业赋能 融入生活

拓展“大道知行”对话的成果,推动阳明心学与企业文化建设、品牌塑造、管理哲学相结合。发展阳明文化研学旅游、文创产品,让心学智慧从书本走入寻常生活,实现“活态”传承。

国际对话 共享智慧

持续加强与国际儒学联合会等组织的合作,巩固与日、韩等国的学术文化交流,将阳明心学置于世界哲学的视野中进行对话,将其中的普世价值,如“良知”、“万物一体”等,贡献于全球伦理的构建与人类共同面临的挑战。

浙江大学求是特聘教授、浙江省稽山王阳明研究院院长、国际儒学联合会副理事长董平

主持稽山论道

稽山论道

践行当代意义的三个维度

对个体而言,是“立心力行”的人生哲学。 在快节奏、高压力的现代社会,阳明心学教导人们回归内心,在“事上磨练”中强大自我。

它鼓励每个人不以“困知勉行”为耻,而是通过具体的道德实践和工作修行,不断“致其良知”,成就一个内心光明、行为笃定、富有担当的健全人格。

对社会而言,是“崇德向善”的文明基石。 阳明心学强调“破心中贼”,对于整治社会诚信缺失、道德失范等问题具有深刻的镜鉴意义。

通过弘扬“致良知”,可以有效地涵养社会公德、职业道德、家庭美德,提升全社会的文明水位,为经济社会发展营造良好的软环境。

对国家与民族而言,是“文化自信”与“命运共同体”的精神源泉。 阳明心学是中华优秀传统文化的瑰宝,深入理解和创造性运用它,是坚定文化自信的重要体现。

同时,其“万物一体”的天下观,为中国倡导的“构建人类命运共同体”理念提供了深厚的哲学注脚,有助于向世界讲述一个富有包容性与责任感的中国故事。

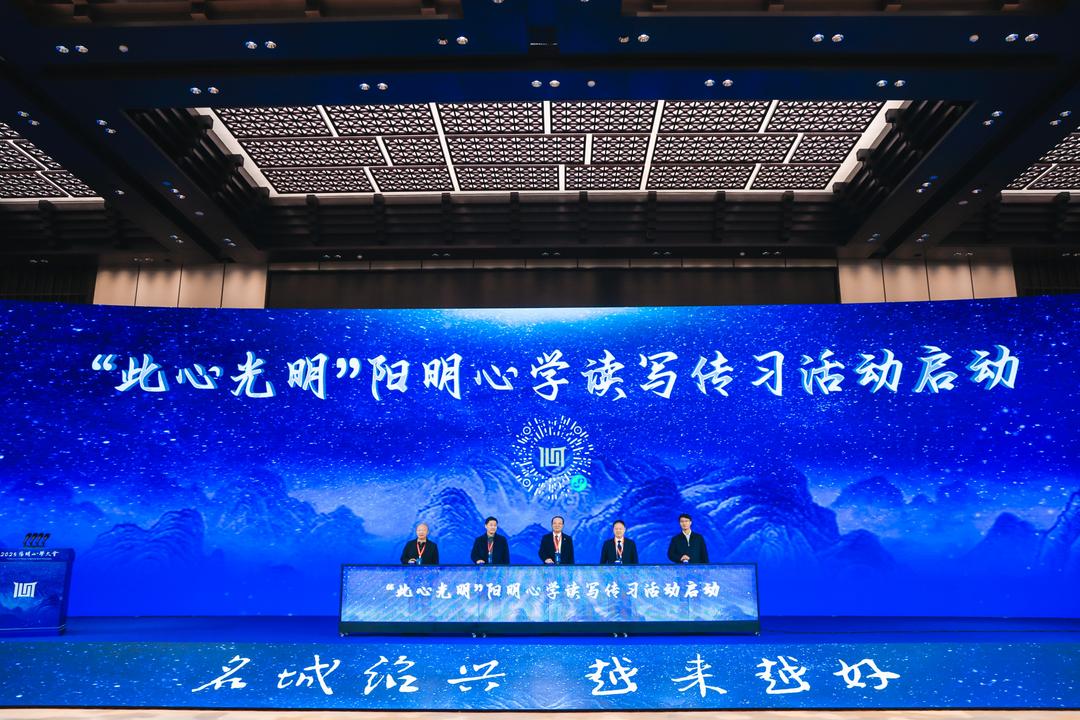

“此心光明”阳明心学读写传习活动启动仪式

2025阳明心学大会(绍兴),以其宏大的格局、精心的策划与深入的研讨,成功地为我们呈现了一场思想的盛宴与文化的远征。

它雄辩地证明,五百年前王阳明那“此心光明,亦复何言”的呐喊,穿越时空,依然能在今天激荡起巨大的回响。

站在新的历史起点上,我们当以本次大会为新的契机,持续深入地挖掘阳明心学这一富矿,将其精神内核与时代要求相结合,在“知行合一”中主动担当,在“致良知”中向上向善,让这份古老的心学智慧,真正成为滋养个体生命、助推社会进步、照亮民族复兴之路的永恒“心灯”。

心学薪传映时代 教育新火照征程

2025阳明心学大会“教育主体性”主题研讨深析

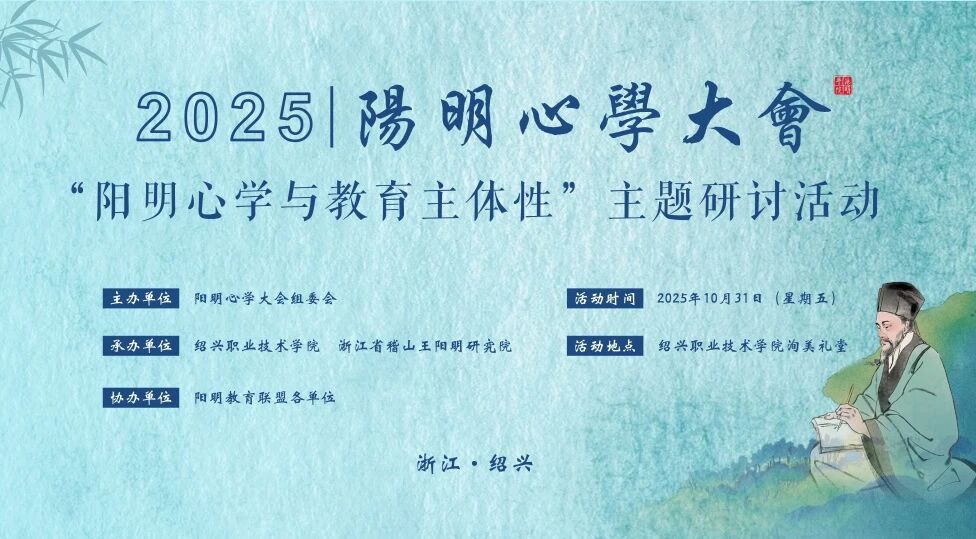

秋风送爽,古越大地迎来一场思想的盛宴。2025年10月31日,在阳明先生出生地、讲学地与归葬地——浙江绍兴,以“阳明心学与教育主体性”为主题的高端研讨于绍兴职业技术学院隆重启幕。

这场由阳明心学大会组委会主导、汇聚全国学者的盛会,不仅是对一位先哲的致敬,更是中华优秀传统文化在当代教育土壤中的一次深耕细作,彰显出“知行合一”思想穿越时空的蓬勃生命力。

根脉所系

绍兴与阳明心学的千年之约

绍兴市委宣传部副部长方伟杰在开幕式上的讲话,勾勒出这座城市与阳明心学深厚的血脉联系。“绍兴是阳明心学的萌发地、成熟地和传播地”,此言既是对历史的回溯,也是对当代文化使命的自觉。

近年来,绍兴系统推进阳明文化传承:打造“阳明文化季”品牌,持续举办高端学术研讨,建成具有全国影响力的阳明学研究高地;阳明故里综合保护工程通过“考古+保护+研究+利用”四位一体模式,实现文化遗产的活态传承;更推动阳明心学进校园、进课程,依托阳明教育联盟开发系列校本教材。

这些举措,正是“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的生动实践。

知行现场

一场立体呈现的文化实践

本次研讨活动的精心设计,本身就是对“事上磨练”精神的当代诠释。

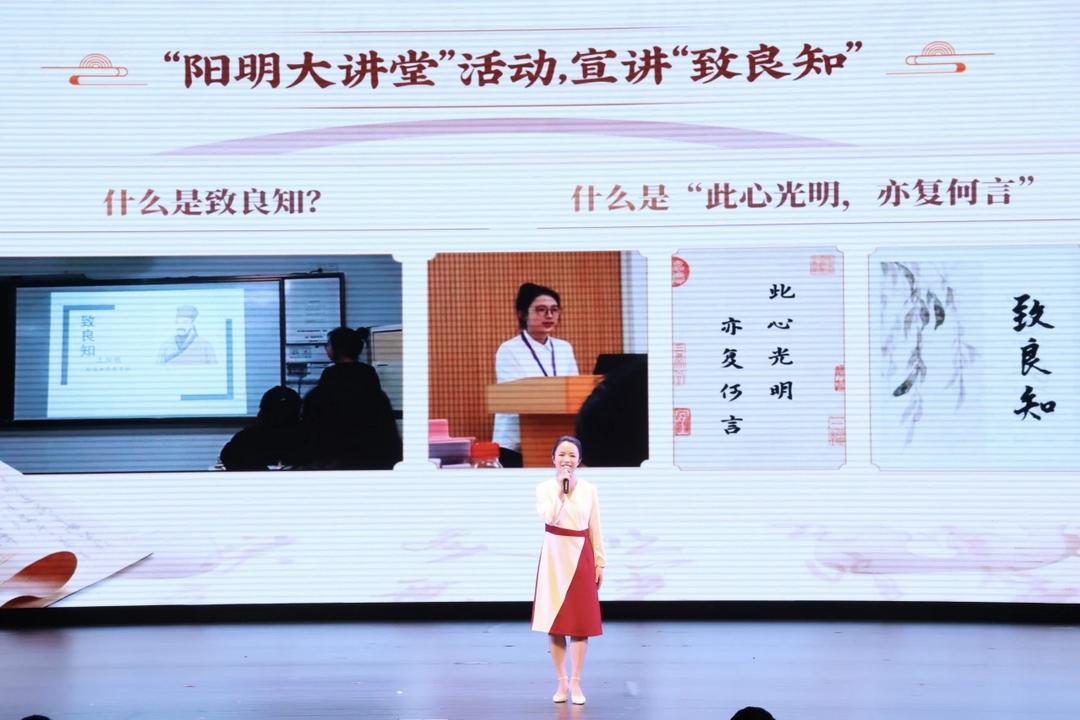

开幕式上,青年学子的表现尤为亮眼。宁波大学邵露艺以《而今迈步从“心”越》展现青春志向,绍兴职业技术学院陈紫琪在《心之所向 唯致良知》中剖析心学精髓,浙江省“00后talker”宣讲员陈雳激情宣讲《让阳明心学焕发出新的时代光明》——年轻一代正成为传统文化传承的生力军,这正是“把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合”在教育领域的鲜活注脚。

会前演出的原创舞台剧《此心光明》片段,以艺术形式再现阳明先生的精神境界,让与会者在审美体验中感悟心学智慧。

而校外导师聘任仪式则架起了学术研究与教育实践的桥梁,华东师范大学教授、博士生导师陈卫平,龙冈书院山长、国际儒学联合会理事、浙江省良知文化研究院副院长汪建初,中国东方文化研究会副会长、广西王阳明研究会会长王梅林,贵州大学中国文化书院副院长何茂莉,贵阳学院阳明学研究院副院长任健,五位知名学者受聘,将高校与社会优质资源引入职业教育,体现了“全员育人、全方位育人”的现代教育理念。

思想交锋

教育主体性的心学阐释

主旨演讲环节将活动推向思想深处

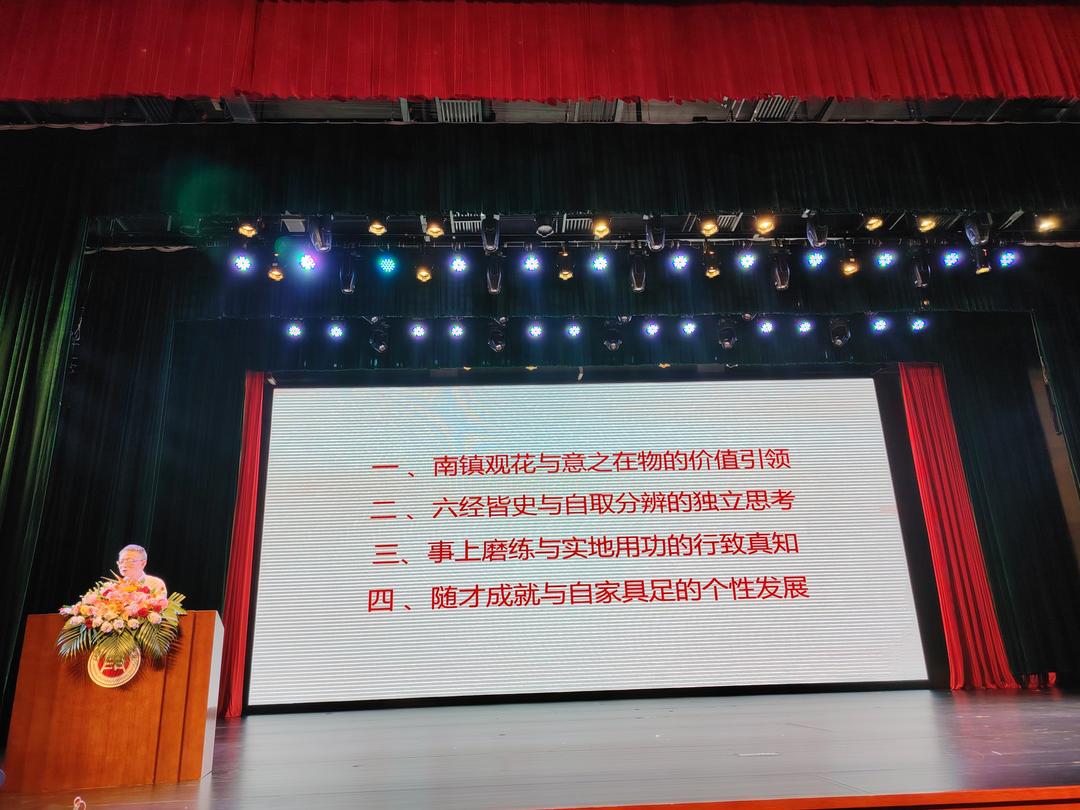

华东师范大学陈卫平教授在《从阳明的四个命题谈教育主体性》中,价值引领: 借“南镇观花”阐明“意之在物”,强调教育应引导学生在与世界互动中主动构建价值意义,实现从“心外无物”到“价值自觉”的升华。独立思考: 以“六经皆史”破除经典权威,倡导“自取分辨”,鼓励学生依良知作出独立判断,不盲从权威,培育批判性思维与理性精神。实践真知: 通过“事上磨练”突出“实地用功”,主张知行合一,反对脱离实践的虚学,强调在真实情境中锤炼能力、成就真知。个性发展: 以“随才成就”尊重“自家具足”,主张因材施教,反对标准化束缚,倡导根据学生禀赋予以个性化引导,激发其内在潜能。

该体系以心学为基,从价值、思想、实践与人格四维系统回应了当代教育中主体性缺失的困境,为构建以学生为本、重思辨、强实践、尊个性的教育模式提供了深厚的传统智慧与可行的实践路径。

龙冈书院山长汪建初先生在《生命优化的进程》中,立志筑基: 以王阳明“志不立,天下无可成之事”为核心,强调立志是生命优化的源动力,需通过积极心理暗示与持续自我激励,确立促进全面发展的根本方向。哲学升维: 突破传统唯物唯心二元对立,引入量子力学与能量振动理论,提出“意识具能量”的生命观,主张通过思维修炼提升认知维度,实现从物质存在到能量觉醒的转化。实践路径: 结合“炼精化气”传统修养与“敢于斗争”革命精神,提出“善念增强免疫”的科学养生观,构建“自然-能量-信息”三重生命系统协同优化的方法论。文化人格: 以“推己及人”的仁学思维破除“精致利己主义”,通过“共商共建共享”实现从个体到整体的价值拓展,最终培育兼具传统美德与现代素养的健全人格。

该体系以心学为体、科学为用、实践为径,为当代人提供了一条从“立大志”到“做真人”的完整生命优化路径,实现了传统文化智慧与现代生活实践的有机贯通。

时代意义

传统文化与现代教育的深度融合

本次研讨活动的深层价值,在于为当前教育改革提供了独特的思想资源。

在技术理性盛行、教育有时陷入“工具化”的今天,阳明心学强调的“主体性”恰是一剂良方。它提醒我们,教育的根本在于唤醒人的自觉意识,培养“致良知”的道德主体和“事上磨练”的实践主体。这与当前倡导的“核心素养”教育、立德树人根本任务高度契合。

活动中呈现的“青年说阳明”现象尤其值得关注。当“00后”学子主动解读心学、诠释经典,表明传统文化正在年轻群体中实现“基因式”传承。这种基于文化认同的自觉传承,比任何外部灌输都更持久、更有力。

绍兴职业技术学院特聘教授、校党委委员、阳明学院理事长、阳明文化研究中心主任汪柏江在致辞中承诺:“继续加强理论研究,创新实践路径,建强教育联盟,深化文化交流”,这代表了基层教育工作者对传统文化与现代教育融合的坚定探索。

此心光明 亦复何言

五百年前,阳明先生高扬“心即理”“知行合一”的旗帜,完成了一场思想革命;五百年后,在古越大地举办的这场研讨,正是对这束思想之光的当代接续。它不仅是学术交流,更是一次文化自信的集体表达,一次教育本源的精神回归。

当阳明心学与教育主体性在绍兴相遇,我们看到的不仅是传统文化的复兴,更是一种立足中国、面向未来的教育哲学正在成型。这种教育哲学,既深植中华文明根脉,又回应时代需求,必将为构建中国特色、世界水平的教育体系注入源源不断的“心”动力。

“此心光明,亦复何言。”阳明先生的临终遗言,道出了主体性觉醒后的从容与坚定。在新时代的教育征程上,这份光明正通过千万教育者的实践,照亮更多心灵,为民族复兴培育更多“立大志、明大德、成大才、担大任”的时代新人。

图文:“华人头条”APP华人号余庆 贵州大学中国文化书院办公室

一审:唐玮欣 二审:何茂莉 三审:段忠贤

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心办公室