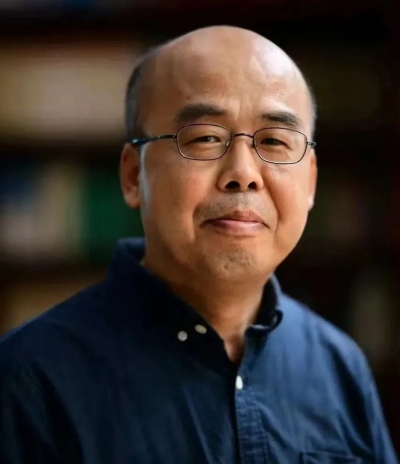

作者:

陈立胜,中山大学哲学系、东西哲学与文明互鉴研究中心教授、博士生导师,福建江夏学院讲座教授。

摘要:王阳明的“明德亲民之学”是阳明学义理系统的核心组成部分。其说可划分为早、晚期两个不同的阶段。唯有从“明明德工夫论”与“王道观”双重视野方能理解其精义与特色所在。其强烈的“泛亲化”的亲民论述让“亲”拥有了建构普遍的社会秩序、宇宙秩序的意义,并与“天下一家”“中国一人”论述一起成为近现代中国社会秩序重构的一个重要的精神动力,因而具有广泛的思想史效应与深刻的现实意义。

关键词:王阳明 明德亲民之学 亲民 王道观

大纲

一、亲民说的双重视野

二、亲民说的提出

三、亲民说的新发展

四、“泛亲化”论述的精神实质

五、亲民说的历史效应

六、亲民说的当代意义

一、亲民说的双重视野

今人提起王阳明哲学思想,通常可能概之以“致良知”“知行合一”“心即理”“万物一体”一类命题。观阳明后学为阳明文集、文录所撰序说、序跋一类文字,标举其义理大端似亦不例外。唯黄绾反复强调“亲民”思想是王阳明的核心思想:

守仁之学,其要有三:其一曰“致良知”,实本诸先圣先贤之言也……其二曰“亲民”,亦本诸先圣先贤之言也。《大学》旧本曰“在亲民”,《尧典》曰“克明峻德,以亲九族。平章百姓,协和万邦,黎民于变时雍”,孟轲曰“君子亲亲而仁民,仁民而爱物 ”。此守仁所据以复“亲民”之旧而非近日“新民”之讹也。夫天地立君,圣王为治,皆因人情之欲生,因致其亲爱以聚之,故为田里宅居以为之养焉、礼乐刑政以为之治焉,尽至诚之道以顺其欲生之心耳!此所谓王道也。舍此而云治则伯功之术,而非王政之醇矣。其三曰“知行合一”,亦本诸先圣先贤之言也……[1]

惟我先生,负绝人之识,挺豪杰之资,哀斯道之溺,忧斯道之疵。指良知,以阐人心之要;揭亲民,以启大道之方;笃躬允蹈,信知行之合一;人十己千,并诚明而两至。续往圣不传之宗,救末代已迷之失。[2]

道丧既久,圣远言微,千载有作,聿开其迷,指良知为下手之方,即亲民为用力之地,合知行为进德之实。夫学非良知,则所学皆俗学,而圣学由不明。道非亲民,则所道皆霸功,而王道为之晦。知行不合,则所知皆虚妄,而实德无自进。[3]

依照黄绾的表述,阳明的“亲民”思想与“致良知”“知行合一”一起构成了阳明思想三要素。而亲民思想又系儒家“王道”观之所在!故必须从儒家“王道”观着眼方能得阳明亲民思想之精义。

阳明另一亲炙弟子薛侃则称:“‘明明德’工夫只在‘亲民’上。阳明先生晚年发得如此亲切,初年犹未说到此。”[4]如所周知,在阳明致良知工夫论话语中,“明明德”即是致良知的另一种表达方式。《传习录》上卷首条即是“亲民”与“新民”之辨,第89条与90条更是直接论述亲民与明明德之关系。薛侃是今本《传习录》上卷搜集、整理、刊刻者,他自然知道“明明德工夫只在亲民上”是乃师早期即有的观点,但其“晚年发得如此亲切,初年犹未说到此”这一说法明确表示,阳明晚年对于“明明德”与“亲民”的论述是有所发展与推进的。我们不免要问:阳明晚年亲民思想相较于其早期思想究竟有何异同?

黄绾与薛侃是阳明的核心弟子,熟稔乃师思想精髓与发展理路。但二人对阳明亲民思想的上述看法并未得到当今学界足够的重视。要之,阳明亲民思想是王阳明思想的重要组成部分,这一思想在阳明那里有一个发展、成熟的过程,唯从儒家的王道观与明明德工夫论双重视野方能理解其精义与特色所在。为此,本文首先考察阳明明德亲民之学的变化过程(第二、三节),揭示其精神实质(第四节),在此基础上考察其历史影响(第五节),并阐述它在当今时代所展示的多重意义(第六节)。

二、亲民说的提出

王阳明何时正式提出“亲民”二字?

阳明三十七岁在龙场悟道时,已怀疑朱子《大学章句》非“圣门本旨”,并手录古本,伏读精思,涵泳其义。而所谓古本无非就是《礼记》原书中“无分经传”的《大学》篇,古本《大学》三纲之第二纲为“在亲民”而非朱子《大学章句》的“在新民”。此即意味着早在龙场悟道时期,阳明对《大学》亲民思想已有所思。然依照目前所见各种阳明龙场悟道文献,阳明龙场悟道所得在于悟朱子“向外格物”之非与“知先行后说”之不谛,而并无涉及朱子《大学章句》以“新民”易“亲民”之不妥。正德十一年(1516)陆澄致书阳明请问《大学注》《中庸注》,阳明答曰:“向尝略具草稿,自以所养未纯,未免务外欲速之病,寻已焚毁。近虽觉稍进,意亦未敢便以为至,姑俟异日山中与诸贤商量共成之,故皆未有书。”[5]束景南据此推测阳明之作《大学注》《中庸注》当在谪居龙场驿时,与其作《五经臆说》同时。[6]如此推测成立,阳明原作《大学注》很可能即已包含着对“亲民”一条的注解。

阳明自龙场驿赦归,一路讲学不辍。但观其所讲内容,多是围绕如“静坐”一类“悟入之功”而未见“亲民”论述。正德五年(1510)三月阳明到任庐陵知县,先后颁发《告谕庐陵父老子弟书》(计十一通),事涉农耕生产、医疗卫生、银两蠲免、抗旱防火、纲纪整肃、民风变化、社会治安等各个方面。要之,不外安民室家、保民产业(此为“亲民”)与讲信修睦、务为善良(此为“新民”)两端。这一从政历程为其阐述亲民思想提供了鲜活的生活经验。

今本《传习录》上卷前14条为徐爱所记,钱德洪《阳明先生年谱》认为徐爱所记《传习录》乃是在与阳明同舟归越之时所编订,束景南由阳明《又上海日翁大人札》认定徐爱编订《传习录》的时间当为正德七年(1512)十一月。如束景南判断无误的话,阳明至迟在正德七年就开始明确讨论“亲民”思想。正德十年(1515),湛若水丁内艰,扶柩过南京,阳明逆吊于龙江,阳明于舟次进呈《大学旧本》及格物诸说,两人辩论而未有共识,[7]而依《传习录》下卷记载,阳明与甘泉除了辩论格物说外,还就“亲”民与“新”民二字有过论辩。[8]正德十三年(1518),薛侃刊刻《传习录》三卷(即今《传习录》上卷)于虔。

阳明早期的亲民思想集中反映在《传习录》上卷中的以下三条语录:

(1)爱问:“‘在亲民’,朱子谓当作‘新民’,后章‘作新民’之文似亦有据;先生以为宜从旧本作‘亲民’,亦有所据否?”先生曰:“‘作新民’之‘新’是自新之民,与‘在新民’之‘新’不同,此岂足为据?‘作’字却与‘亲’字相对,然非‘亲’字义。下面‘治国平天下’处,皆于‘新’字无发明,如云‘君子贤其贤而亲其亲,小人乐其乐而利其利,如保赤子;民之所好好之,民之所恶恶之,此之谓民之父母’之类,皆是‘亲’字意。‘亲民’犹孟子‘亲亲仁民’之谓,亲之即仁之也。百姓不亲,舜使契为司徒,敬敷五教,所以亲之也。《尧典》‘克明峻德’,便是‘明明德’;以‘亲九族’至‘平章协和’,便是‘亲民’,便是‘明明德于天下’。又如孔子言‘修己以安百姓’,‘修己’便是‘明明德’;‘安百姓’便是‘亲民’。说‘亲民’便是兼教养意,说‘新民’便觉偏了。”[9]

(2)自“格物致知”至“平天下”,只是一个“明明德”。虽“亲民”亦明德事也。明德是此心之德,即是仁。仁者以天地万物为一体,使有一物失所,便是吾仁有未尽处。[10]

(3)只说“明明德”而不说“亲民”,便似老、佛。[11]

(1)完全是针对朱子主“新”民的论证而发的,“作新民”之“新”与“在新民”之“新”确实不同,前者是“自新”,后者则是“使民新”;前一“新”是“形容词”,后一“新”是“使役动词”。而后之君子贤贤亲亲、民之父母等文本,于“新”并无发明。显然在阳明看来,朱子以“新民”易“亲民”的理由(“以传文考之则有据”),实不足为据,而朱子认定“亲民”之“亲”“以文义推之则无理”,则亦实非无理。更为重要的是,在阳明看来,讲“亲民”则兼“教养”义,而讲“新民”则只有“教”义而无“养”义,故陷入“偏颇”之中了。无疑这涉及阳明对儒家政治理念的理解,亲民包含保民、养民、安民、顺应民心诸义。[12](2)将“明明德”统率《大学》“格物”“致知”至“平天下”诸条目,并将“亲民”亦列为“明明德”之“一事”。“明德”即是“仁德”,仁者以天地万物为一体,亲民自是此万物一体之仁的表现。(3)将“亲民”视为儒教区别于佛老二氏之向度,“明明德”与“亲民”不可分,若是分开,儒教即失去了其儒教的底色。要之,“明德亲民”之学即是孔夫子修己安人之学。在正德十年(1515)所撰写的《重修六合县儒学记》中,王阳明就明确提出士所志之道即是“明德亲民之学”。[13]

《大学古本傍释》与《大学古本原序》亦作于正德十三年(1518),其亲民论述列如下:

(4)明明德、亲民,犹修己安百姓。明德、亲民无他,惟在止于至善,尽其心之本体,谓之止至善。……“君子贤其贤而亲其亲,小人乐其乐而利其利,此以没世不忘也。”明德亲民只是一事。亲民之功至于如此,亦不过自用其明德而已。“《康诰》曰:‘克明德’……皆自明也。”又说归身上。自明不已,即所以为亲民。……“子曰:‘听讼,吾犹人也,必也使无讼乎!’”又即亲民中听讼一事,要其极,亦皆本于明德,则信乎以修身为本矣。又说归身上。……“所谓治国必先齐其家者……此谓治国在齐家。”又说归身上。亲民只是诚意。[14]

(5)以言乎己,谓之明德;以言乎人,谓之亲民;以言乎天地之间,则备矣。[15]

显然(4)、(5)与(1)是若合符节的。

以上亲民论述[(1)—(5)]大致可概括为以下两义。第一,“亲民”是“明明德”事。第二,儒教是明德亲民之学,只言明德而不言亲民,则儒学与佛老之学无别;易“亲民”为“新民”,儒家修己安人之学之“安人”只有“教化”义而无“养护”义,则不免陷入偏颇之中。那么,阳明晚年对“明明德”工夫只在“亲民”上又有何进一步“亲切”之阐发呢?

三、亲民说的新发展

正德十五年(1520)左右阳明正式提出“致良知”之教。正德十六年(1521)八月至嘉靖六年(1527)九月整整六年为阳明居越期,这也是阳明思想突飞猛进的时期。门人弟子日进,四方来学者“不下数百人”,远近古刹,皆为讲学之所。由于“宫刹卑隘,至不能容”,阳明弟子、绍兴知府南大吉辟稽山书院,聚八邑彦士,环坐而听者三百余人,阳明临之,“只发《大学》万物同体之旨,使人各求本性,致极良知以至于至善”[16]。可见“万物同体之旨”是阳明晚年讲学的一大焦点,与此相关,亲民论述也上升到了一个新高度。

嘉靖三年(1524)阳明与朱廷立论学,力倡政学合一、仕学合一,明明德与亲民关系论遂展示出新的面向:

(6)子礼为诸暨宰,问政,阳明子与之言学而不及政。子礼退而省其身,惩己之忿,而因以得民之所恶也;窒己之欲,而因以得民之所好也;舍己之利,而因以得民之所趋也;惕己之易,而因以得民之所忽也;去己之蠹,而因以得民之所患也;明己之性,而因以得民之所同也;三月而政举。叹曰:“吾乃今知学之可以为政也已!”他日,又见而问学,阳明子与之言政而不及学。子礼退而修其职,平民之所恶,而因以惩己之忿也;从民之所好,而因以窒己之欲也;顺民之所趋,而因以舍己之利也;警民之所忽,而因以惕己之易也;拯民之所患,而因以去己之蠹也;复民之所同,而因以明己之性也;期年而化行。叹曰:“吾乃今知政之可以为学也已!”他日,又见而问政与学之要。阳明子曰:“明德、亲民,一也。古之人明明德以亲其民,亲民所以明其明德也。是故明明德,体也;亲民,用也。而止至善,其要矣。”子礼退而求至善之说,炯然见其良知焉,曰:“吾乃今知学所以为政,而政所以为学,皆不外乎良知焉。信乎,止至善其要也矣!”[17]

这里“明德、亲民,一也”与早期“明德亲民只是一事”看似一致,但着重点实则不同。前期重在点出“亲民亦明德事”,后期则打破了早期“明德、亲民”由己而人、而物的单向关系。“明德”与“亲民”变成了“由己而人、而物”与“由人、物而己”的双向互动的关系。由“明”己之“明德”而得以“亲民”:惩治一己之忿怒而体得民之厌恶,窒塞一己之私欲而体得民之喜好,舍弃一己之利害而体得民之趋尚,惕厉一己之易慢而体得民之疏忽,去除一己之蠹弊而体得民之祸患,明察一己之性情而体得民之性情。由“亲民”而得以“明”己之“明德”:平息民之厌恶而得以惩治一己之忿怒,遵从民之喜好而得以窒塞一己之私欲,顺服民之趋尚而得以舍弃一己之利害,警戒民之疏忽而得以惕厉一己之易慢,拯救民之祸患而得以去除一己之蠹弊,复原民之性情而得以明察一己之性情。“由己而人、而物”一路着重强调舍弃小己而挺立“真己”,避免将一己之私情、一己之好恶遮蔽民情、民之好恶,而确保通达民情、体得民之好恶;“由人、物而己”一路重在揭示只有在顺从民情、“民之所好好之,民之所恶恶之”(《大学》)的施政过程中,己之真情、己之真好恶才能得到落实。这也不是单向度的“事上磨练”论述,“亲民”不是为了“磨练”自己的心性,亲民本身即是心性生活实现之道。“学”与“政”(“仕”)、“成己”与“成人”、“明明德”与“亲民”乃是共生共成、相互成全的结构统一体,这个结构统一体同时亦是一动态的、发生的统一体,故是一“过程”中的结构统一体。在此意义上,“成己”是在一系列的“成人”“成物”的事件过程中实现的。[18]

嘉靖四年(1525)阳明与南大吉论学,再次阐述明明德与亲民之关系:

(7)南子元善之治越也,过阳明子而问政焉。阳明子曰:“政在亲民。”曰:“亲民何以乎?”曰:“在明明德。”曰:“明明德何以乎?”曰:“在亲民。”曰:“明德、亲民,一乎?”曰:“一也。明德者,天命之性,灵昭不昧,而万理之所从出也。人之于其父也,而莫不知孝焉;于其兄也,而莫不知弟焉;于凡事物之感,莫不有自然之明焉;是其灵昭之在人心,亘万古而无不同,无或昧者也,是故谓之明德。……”曰:“何以在亲民乎?”曰:“德不可以徒明也。人之欲明其孝之德也,则必亲于其父,而后孝之德明矣;欲明其弟之德也,则必亲于其兄,而后弟之德明矣。君臣也,夫妇也,朋友也,皆然也。……”曰:“亲民以明其明德,修身焉可矣,而何家、国、天下之有乎?”曰:“人者,天地之心也;民者,对己之称也;曰民焉,则三才之道举矣。是故亲吾之父以及人之父,而天下之父子莫不亲矣;亲吾之兄以及人之兄,而天下之兄弟莫不亲矣。君臣也,夫妇也,朋友也,推而至于鸟兽草木也,而皆有以亲之,无非求尽吾心焉以自明其明德也。是之谓明明德于天下,是之谓家齐国治而天下平。”曰:“然则乌在其为止至善者乎?”“昔之人固有欲明其明德矣,然或失之虚罔空寂,而无有乎家国天下之施者,是不知明明德之在于亲民,而二氏之流是矣;固有欲亲其民者矣,然或失之知谋权术,而无有乎仁爱恻怛之诚者,是不知亲民之所以明其明德,而五伯功利之徒是矣;是皆不知止于至善之过也。是故至善也者,明德亲民之极则也。……”[19]

在这里,阳明首先点出“明德、亲民一也”这一主题:孝弟等“亲民”所展示的德性能力均出自“明德”(“万理所从出”),“明德”所具的五伦之理亦必得在“亲民”的践履中得到实现。接着,阳明将“亲民”上升到“天地之心”的形上学高度:“人”为“天地之心”,“民”是对“己”而言,此即意味着“民”牵涉了“天”“地”“人”三才之道,亲民即意味着将“亲”推致人伦与天地万物之中。这是亲民论的一大创新!本来《大学》文本讲亲民其主题是国君一类的统治者,“亲民”与“民之父母”“如保赤子”的观念联系在一起,“民”是“教养”“教化”(如将“亲民”易为“新民”)的对象。今阳明将君臣、夫妇、朋友乃至鸟兽草木皆视为“亲”的范围(“皆有以亲之”),“我”(“己”)与君臣、夫妇、朋友乃至鸟兽草木的“亲密无间性”得到了空前的张扬,这是不是意味着父子、兄弟、君臣、夫妇、朋友乃至鸟兽草木皆成为宽泛意义上的“民”之范畴?“亲亲、仁民、爱物”原是儒家“仁爱”路线的经典表述,“亲”只限用于“亲人”之范畴,阳明将“明明德”与“亲民”视为体用一如的关系,“明德”之发用自然无远弗届,天下万物遂为“一家之亲”,“亲”的泛化体现了阳明万物一体之仁旨趣的高涨,但同时也说明阳明对儒家经典仁爱路线中“界限”意识的淡化。阳明早年对儒墨之辨尚有留心[20],但阳明晚年的亲民论述重在与佛老“二氏”及“功利之徒”划清界限,故将“明德亲民之极则”作为“至善”的本质规定,唯有“止于”此意义上的“至善”,儒家的“明明德”才不会流于“虚妄空寂”,也不会异化为“智谋权术”。朱子在《中庸或问》中将“天命之谓性”释为“天之所以与我者,无一理之不备”,故圣人所立之教既非“管、商之权谋功利”,亦非“老、佛之清净寂灭”。[21]与此对照,阳明将“至善”训为“明德亲民之极则”,其用意则在于确保儒家的明德亲民之学始终不偏离“王道”,即基于“一体之仁”(“仁爱恻怛”)的“生人之道”。

同年阳明致书老友顾璘,申发“拔本塞源论”,书中对儒家王道观进行了系统论述:

(8)夫圣人之心,以天地万物为一体,其视天下之人,无外内远近,凡有血气,皆其昆弟赤子之亲,莫不欲安全而教养之,以遂其万物一体之念。天下之人心,其始亦非有异于圣人也,特其间于有我之私,隔于物欲之蔽,大者以小,通者以塞,人各有心,至有视其父子兄弟如仇雠者。圣人有忧之,是以推其天地万物一体之仁以教天下,使之皆有以克其私,去其蔽,以复其心体之同然。其教之大端,则尧、舜、禹之相授受,所谓“道心惟微,惟精惟一,允执厥中”。而其节目则舜之命契,所谓“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”五者而已。唐、虞、三代之世,教者惟以此为教,而学者惟以此为学。……当是之时,天下之人熙熙皞皞,皆相视如一家之亲。其才质之下者,则安其农、工、商、贾之分,各勤其业以相生相养,而无有乎希高慕外之心。其才能之异,若皋、夔、稷、契者,则出而各效其能,若一家之务,或营其衣食,或通其有无,或备其器用,集谋并力,以求遂其仰事俯育之愿,惟恐当其事者之或怠而重己之累也。……盖其心学纯明,而有以全其万物一体之仁,故其精神流贯,志气通达,而无有乎人己之分,物我之间。[22]

这是对(1)“说‘亲民’便是兼教养意,说‘新民’便觉偏了”一语的深化性阐述。儒家的王道观植根于“仁民之心”,即“万物一体之仁心”,故儒家的仁政必超越“外内远近”,“凡有血气”皆属于“一家之亲”。而仁政、王道的本质即在于让一家之亲均能得到“安全而教养”。“安全”即保证衣食无忧,“教养”即保证得到教导养育。由此,士、农、工、商各安其业,各尽其能,相生相养,如一家之人齐心协力共谋一家之务。嘉靖五年(1526)阳明于《书林司训卷》中还明确指出“王道大行”尚需“分田制禄,四民皆有定制”一类制度性保证。[23]值得注意的是,阳明论述王道观往往与“明德亲民之学”联系在一起。他高扬“王道”而猛烈抨击“霸术”,称“王道熄而霸术猖”,霸者之徒“日求所以富强之说”,“圣人之学日远日晦,而功利之习愈趣愈下”,[24]乃至“不复知有明德亲民之实”。

嘉靖六年(1527)阳明奉命征思、田二州,将发之际授《大学问》,钱德洪受而录之。阳明从“万物一体之仁”与“天下一家”的角度论述亲民思想。他首先指出人人皆具“万物一体仁心”,故人见到孺子入井,而必有怵惕恻隐之心;见到鸟兽哀鸣觳觫,而必有不忍之心;见到草木摧折,而必有悯恤之心;见到瓦石毁坏,而必有顾惜之心。这一与天地万物为一体的“仁心”根于“天命之性”,故是“明德”。“明明德”在本质上即是证立“天地万物一体之体”,而“亲民”则是“达其天地万物一体之用”:

(9)明明德者,立其天地万物一体之体也。亲民者,达其天地万物一体之用也。故明明德必在于亲民,而亲民乃所以明其明德也。是故亲吾之父,以及人之父,以及天下人之父,而后吾之仁实与吾之父、人之父与天下人之父而为一体矣;实与之为一体,而后孝之明德始明矣!亲吾之兄,以及人之兄,以及天下人之兄,而后吾之仁实与吾之兄、人之兄与天下人之兄而为一体矣;实与之为一体,而后弟之明德始明矣!君臣也,夫妇也,朋友也,以至于山川鬼神鸟兽草木也,莫不实有以亲之,以达吾一体之仁,然后吾之明德始无不明,而真能以天地万物为一体矣。夫是之谓明明德于天下,是之谓家齐国治而天下平,是之谓尽性。[25]

与(7)、(8)相比,阳明进一步强化了“泛亲化”论调,原来的父子、兄弟、君臣、夫妇、朋友、山川鬼神、鸟兽草木,“皆有以亲之”,变成了父子、兄弟、君臣、夫妇、朋友、山川鬼神鸟兽草木,“莫不实有以亲之”。阳明更将此“泛亲化”论述与“万物一体”论述紧密联系在一起,强调“亲”的结果就是“实与之为一体”。

与其早期论述相比[(1)—(5)],阳明晚年亲民论述[(6)—(9)],确实可以佐证薛侃之阳明明德亲民之说“晚年发得如此亲切,初年犹未说到此”观察之不虚。其“亲切”与“深入”处可概括为以下四点:

第一,明德亲民之学“由己而人、物”与“由人、物而己”的双向互动的论证代替了早期“由己而人、物”的单向论证。明明德亲民之学中的“双向互动”论证从心性学的向度深化了儒家仁政思想内涵。它要求“为政者”彻底地克治一己的好恶而通达民众的好恶,让民众的好恶(“民意”)成为为政者的好恶。质言之,“为政者”必须消解其一己的“主体性”而始终确保以“民”的主体性作为施政的主体性。

第二,明德亲民之学的阐述与“与物同体”论述紧密联系在一起。

第三,明德亲民之学的“泛亲化”色彩日趋浓烈,父子、兄弟、君臣、夫妇、朋友、山川鬼神鸟兽草木,“莫不实有以亲之”,“实与之为一体”。

第四,明德亲民之学与儒家的王道论的关系得到了更系统的阐发。由“亲民”论王道其义“精深宏大”:“人惟视民不亲,故忍以法术愚民,刑威迫民,后世一切猜防民之覇政,皆由视民不亲而生。故‘亲’之一字为王道之本源。”[26]

四、“泛亲化”论述的精神实质

毋庸置疑,心学乃至宋明理学“仁者以万物为一体”的理念极容易与墨子的兼爱混同,而有悖于传统情有亲疏、爱有差等的“亲亲—仁民—爱物”理念,阳明明德亲民之学一系列的“泛亲化”论述更是如此。

阳明的心学盟友黄绾在其晚年“幡然醒悟”,就强烈质疑王阳明“明德亲民之学”的儒家性:“今之君子,每言‘仁者以天地万物为一体’,以为大人之学如此。而究其说,则以吾之父子,及人之父子,及天下人之父子为一体;吾之兄弟,及人之兄弟,及天下人之兄弟为一体;吾之夫妇,及人之夫妇,及天下人之夫妇为一体;吾之朋友,及人之朋友,及天下人之朋友为一体;乃至以山川、鬼神及鸟兽、草木、瓦石皆为一体,皆同其爱,皆同其亲,以为一体之仁如此。审如此言,则圣人之所谓‘亲亲而仁民,仁民而爱物,情有亲疏,爱有差等’者,皆非也。实不知其说已堕于墨氏之兼爱,流于空虚,荡无涯涘。”[27]这绝不是黄绾一人的看法。陈龙正(《几亭全书·学言祥记》卷十八)、罗泽南(《姚江学辨》卷二)均持此论,前者更是明确指出,圣人亲亲,墨氏亲民,佛氏亲物。“亲”之泛化看似“可亲”,但其流弊则难免视其亲亦如“民”乃至“物”,最终“忍于薄亲”乃至“忍于弃亲”。贺麟在其《五伦观念的新探讨》曾论证儒家等差之爱的合理性,他将“等差之爱”与“兼爱”(不分亲疏贵贱,一律平等相爱)、“专爱”(专爱自己、专爱女子、专爱外物)、“躐等之爱”(不爱家人,而爱邻居;不爱邻居,而爱路人)区别开来,认为唯有儒家等差之爱合情合理,不会流于狂诞。他引美国培黎(R. B. Perry)教授的话说:“当你说一般人都是你的兄弟时,你大概不是先把一般人当作亲弟兄看待,而是先把你的亲弟兄当作一般人看待。”[28]显然,培黎这一说法跟陈龙正的看法是高度一致的。

表面看,阳明“泛亲化”的明德亲民之学论述,兼亲亲、亲民、亲物于一体,而不免启人“流于狂诞”之疑窦。但阳明于其早期的明德亲民论述中,已对儒学仁者与万物为一体与墨子的兼爱加以区别:“仁是造化生生不息之理,虽弥漫周遍,无处不是,然其流行发生,亦只有个渐,所以生生不息。如冬至一阳生,必自一阳生,而后渐渐至于六阳,若无一阳之生,岂有六阳?阴亦然。惟其渐,所以便有个发端处;惟其有个发端处,所以生;惟其生,所以不息。譬之木,其始抽芽,便是木之生意发端处;抽芽然后发干,发干然后生枝生叶,然后是生生不息。若无芽,何以有干有枝叶?能抽芽,必是下面有个根在。有根方生,无根便死。无根何从抽芽?父子兄弟之爱,便是人心生意发端处。如木之抽芽,自此而仁民,而爱物,便是发干生枝生叶。墨氏兼爱无差等,将自家父子兄弟与途人一般看,便自没了发端处;不抽芽便知得他无根,便不是生生不息,安得谓之仁?孝弟为仁之本,却是仁理从里面发生出来。”[29]确实,对于婴儿,其最为亲近者无非是其双亲,对双亲的依恋是其仁爱之萌芽(“发端处”),至于“民”与“物”则是在后来生活圈子不断扩大中而逐渐遭遇到的。人在根本上是一“具身化”的存在,他一开始即是扎根于亲缘的网络之中存在的,因而不可能同时与天地万物发生密切的伦理关系而成“一家之亲”。情感的发生与流动、个人道德生活的成长均是在生活世界之中逐次展开的。更为重要的是,阳明的明德亲民论在本质上是一种“王道”论,此即意味着:从制度落实而言,创造条件让“亲”“民”“物”各自得到其“亲”,才是阳明明德亲民之学的精神实质。就狭义的“亲民”而论,“亲吾之父,以及人之父,以及天下人之父”,不过是说将我亲“吾之父”之心充分推扩开来,创造条件让他人之父、天下人之父也得到其子之“亲”。“创造条件”包括“养”与“教”两个方面,即让“子”有足够的“田产”做到丰衣足食以“养”其父,并让“子”得到教化而自觉地“奉养”其父,当然对于“鳏寡孤独”者更要确保皆有所养。能够做到此即可谓:“吾之仁实与吾之父、人之父与天下人之父而为一体矣。”这是我“亲”人之父、天下人之父之真正含义所在。其中,亲吾之父是出发点,亲人之父、亲天下人之父是由亲吾之父的内在仁心推动,不容已地创造条件让人之父、天下人之父得到其子之“亲”。同理,“山川鬼神鸟兽草木也,莫不实有以亲之”,亦不过是说我尽己之所能,让“山川鬼神鸟兽草木”各得其所。因此,阳明“泛亲化”论述看似与墨氏、佛氏无别,实则依然保持着儒家的仁爱底色。

质言之,无论孟子的“老吾老以及人之老”抑或是阳明的“亲吾父以及人之父、以及天下人之父”,其中“及人”逻辑必须得到善会,它绝不意味着我像对待自己父亲一样对待他人的父亲。我不会对待路人之父像对待吾之父一样孝敬(如为路人之父守孝),我也不会对待他人之妻像对待“吾之妻”一样恩爱(那会出问题)。作为一种“王道”制度的安排,创造条件让家家户户都靠“孝弟慈”过日子,让“天地位,万物育”,此即是阳明“莫不实有以亲之”“实与之为一体”的精义所在。丘濬于其《大学衍义补》(卷一百五十八)指出:《礼运》“大道之行”时代中的“所谓讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废、疾者皆有所养,男有分,女有归”,“凡若此者,非但五帝时为然,凡夫为治皆不可不然也。夫然,则普天之下亿兆之众,人人各止其所,而无一人之或失其所矣。为治而至于使天下之人无一人之不得其所,由一人积而至于亿兆人,人人皆然,而在在无不然,岂非大同之世乎”?这一说法虽不见得就是《礼运》的原义,[30]但确实准确阐述了儒家“及人”逻辑的内涵。

不过,另一方面不可否认的是,在孟子亲亲仁民爱物的论述中,“亲”字只具有建构家族伦理的意义,而在阳明的亲民论述中,“亲”拥有了安顿普遍的社会秩序、宇宙秩序的意义。熊十力曾对孟子有以下微词:“其明人伦,即以孝弟为德之基,宋明儒所宗主者在是。然专以孝弟言教言治,终不无偏……孟氏似未免为宗法社会之道德训条所拘束,守其义而莫能推,则家庭私恩过重而泛爱众之普感易受阻遏。孟氏极反墨翟兼爱,实则人鲜能兼爱也,而更反之,其忍乎?孝弟诚不可薄,而格物之学不讲,兼爱兼利之道未宏,则新社会制度将莫由创建,民主政治何可企及?孟氏似未免为宗法所拘也,宋明儒传孟学者,于此鲜能了悟。”[31]熊十力对孟子的批评是否合理,此处不论,王阳明明德亲民之学的“泛亲化”论述确实提供了创建“新社会制度”的精神资源。这种强烈的“泛亲化”论述与“天下一家”“中国一人”论述结合在一起构成了重新整顿社会秩序的最内在的精神动力,而由此精神动力激发的“同志”自觉“结社”为一友爱共同体,阳明后学中“友道第一”的观念也应运而生。聚天下人豪,一起成就“宰宇宙而命维新”之“万古大事”,成了泰州学派念兹在兹的历史使命。[32]何心隐“兹欲聚友,以成孔氏家”则奏出了这一时代精神的最强音。

五、亲民说的历史效应

阳明“明德亲民之学”具有强烈的自我转化与转化世界的一体两面性,真正能承继、张扬与发展这一精神的当首推泰州学派的奠定者王艮。

王艮将乃师的明德亲民之学称为“尧舜之道”“天德王道”,而其实质即是由“万物一体之仁”“天地好生之心”而落实为“万物一体之政”。为此,在理论上他提出以师道自任的主张:

“出必为帝者师”,言必尊信吾“修身立本”之学,足以起人君之“敬信”,“来王者之取法”,夫然后“道可传”,亦“可行”矣。……斯“出”不“遗本”矣。“处必为天下万世师”,言必与吾人讲明“修身立本”之学,使为法于天下,可传于后世,夫然后“立”必俱“立”,“达”必俱“达”。……斯“处”不“遗末”矣。……夫是谓“明德”“亲民”“止至善”矣。[33]

“大丈夫”无论“出”与“处”、“有位”与“无位”,均心系“明德亲民”之“王道”。而所谓“王道”无非阳明反复强调的“教”与“养”两端,“养”为“民生”,务在使民“饱食暖衣逸居”;“教”为“风俗”,务在让“君为尧舜之君”,让“民为尧舜之民”,“人人君子,比屋可封”。“养之有道,教之有方”,儒家的王道并不是遥不可及的“乌托邦”,王艮提出了一系列具体的生养之道与教化之方。[34]最值得注意的是,王艮“不失时机地”在其家乡落实其念兹在兹的“教养之道”。其家乡安丰场由于灶产不均,贫者失业,社会乱象丛生,王艮遂提出“均分草荡”的建议,并得到了官府的支持。王艮竭心经画,测量草荡面积,确定盐丁人数,草荡、灰场、住基、灶基、粮田、坟墓等地一一勘察,在此基础上实行均分、摊平。王艮还将此“均分草荡,裂土之享”的地方实践上升到“裂土封疆,王者之作”这一政治哲学的高度。[35]可以想象,倘王艮真拥有“王者”的权力,必会有一番“天翻地覆慨而慷”的作为。

作为“平民哲学家”,王艮从不安于其“草莽匹夫”之位,自称“尧舜君民之心,未尝一日忘”[36]。这种一意“不袭时位”而“熔铸天下”的情怀自有其政治上“不正确”的一面,管志道云:“盖至于泰州王氏而素王之僭,亦彰夫子不与礼乐征伐自诸侯出,而王氏则与道统自庶人出,无乃以师道蔽臣道而启天下卑君之心乎?”确实,王艮对明德亲民之学的阐述看似与阳明并无本质区别,但阳明思想虽有觉民行道乃至“四民异业同道”的一面,但整体上仍是一种“精英”论述,而王艮之学的“危险性”在于“和谐的秩序并非来自知识阶层的较佳洞察力及其统治术”,“只当包括平民百姓在内的一切参与者,皆同意社会和谐的根本原则,并主动地促成其实现时,和谐的秩序方得到保证”,因此先觉者的使命即在于“引导所有人(而不只是少数精英阶层)去了解这项原则”[37]。可谓江鱼化龙,野老成圣,两亿神州尽舜尧!

何心隐以宗族为单位试图建构一种理想的基层单位(“聚合堂”),更被视为“一次乌托邦实验”,其理想接近于恩格斯所说的近代乌托邦社会主义先驱的思想。他所创办的聚合堂比著名的空想社会主义者欧文在美国印第安纳州创办的“纽哈蒙尼”公社(新和谐村)还要早二百五十年。[38]何心隐乌托邦实验的精神资源毫无疑问也出自阳明的“泛亲化”论述,其《原人》曰:“仁无有不亲也,惟亲亲之为大,非徒父子之亲亲已也,亦惟亲其所可亲,以至凡有血气之莫不亲,则亲又莫大于斯。亲斯足以广其居,以覆天下之居,斯足以象仁也。义无有不尊也,惟尊贤之为大,非徒君臣之尊贤已也,亦惟尊其所可尊,以至凡有血气之莫不尊,则尊又莫大于斯。尊斯足以正其路,以达天下之路,斯足以象义也。”[39]“凡有血气之莫不亲”“凡有血气之莫不尊”,显然在阳明“泛亲化”论述的基调下又涂抹了一重“泛尊化”色彩。“亲”拉近了距离,让陌生者变得“可亲”;“尊”保持了间距,让可亲者变得“可尊”。既“亲”且“尊”,才是仁义之道的精神实质!聚合堂运作模式计有:(1)“合族始聚以和”,“有教有养”。(2)设“率教”“率养”各一人,并在其下设“辅教”“辅养”各三人,全面负责聚合堂所有成员的文化教育与经济管理工作。(3)全族实施义务教育。(4)筹资金、设义田、储公廪,在合族之内对鳏寡孤独实行集体救济,对冠婚丧祭赋役,一律通其有无。[40]这是把王阳明所设想的“泛亲化”中的“教”与“养”两端完全建制化的一种尝试。

王阳明“明德亲民之学”不仅引导着中晚明王学日渐扎根民间这一走向,而且对近现代中国社会整体秩序的重构也发生了重要影响。

学界通常认定梁启超《新民说》拉开了近现代中国“新民”话语、改造“国民性”话语的大幕。“新国民”“新文化”“新中国”“新人”等“新”话语确实折射出朱子改订的《大学》“新民”话语的历史影响力,[41]但在近现代中国启发愚蒙的“新”话语涌起的背后则是仁人志士“天下一个,万物一体”的救世情怀。王阳明晚年一系列“泛亲化”论述将儒家的政治理想提升到一个新的高度。如何把由家庭所滋润的“亲亲”之情推扩到社会,进而将整个社会构造为“一家之亲”的共同体,正是近现代中国社会秩序重构中的一种内生性的精神资源与精神动力。[42]

而在现代新儒家的论述中,阳明“明德亲民之学”由于强调“教养义”更被视为是对“专制政治”的一种“抗议”。徐复观指出:“养”与“教”的关系不仅是政治上的一种程序问题,更是政治上的基本方向问题。儒家之“养”重于“教”,说明人民自然生命的本身就是政治之目的,其他设施只是为达到此一目的的手段。这种以人民自然生命之生存为目的的政治思想,说明人的基本权利是生而就有,不受其他任何人为因素的规定限制,因而实含有“天赋人权”的意义。政治是为人民而存在,人民不是为政治而存在。而法家则以耕战之民为富国强兵的手段,人民生存的本身不是目的,由人民的生存而达到富国强兵才是目的,于是人民直接成为政治上之一种工具,也间接成为统治者之一种工具,此是中国古代法家思想。要之,专制政治往往以“新民”为道德的幌子而行压榨人民生命财产之实。阳明再三反复于《大学》上的“亲”字与“新”字的一字之争,揭示了一个这样的真理:“只有以养民为内容的亲民,才是统治者对人民的真正试金石,而无法行其伪。”所以王阳明的反对改“亲民”为“新民”,乃有其“伟大地政治意义”。[43]

六、亲民说的当代意义

阳明“明德亲民之学”中的“泛亲化”思想于当今时代仍具有多重启示意义。(1)“一家之亲”的情感仍然是现代社会团结的纽带;(2)市场经济也需要“亲”作为润滑剂;(3)现代“家园”生活中,“鸟兽草木”的家宠化也折射出人类“万物一体”隐秘渴望;(4)阳明“王道”政治理念更为当代中国“文明国家”的想象提供了丰富的精神资源。

中国百年大变局其实质即是从滕尼斯(Ferdinand Tönnies)所谓的传统“共同体”向现代“社会”过渡之变局,是传统农耕文明、手工作坊生产方式向现代工业文明、大机器生产方式过渡之变局。传统的亲缘共同体被拆解、打散为一个个“个体”,成为“国民之一分子”“人道之一阿屯”(“阿屯”为“原子”/atom之音译)。家庭与乡井是人之归属感的“原型”(prototype),是人类团结的精神原乡。现代人把各种本无血缘关系的现代组织依然称为“家”如“职工之家”“士兵之家”“党员之家”等以期达到“一家亲”(如称“军民一家亲”“民族团结一家亲”),这与阳明“明德亲民之学”的泛亲化论述是一致的。

冷冰冰的市场经济以其无坚不摧的力量,撕下了罩在人际关系上的温情脉脉的面纱。然而流行多年的网络词“亲”“亲们”不仅成为有共同爱好的群体成员之间的相互称呼,也成为完全不相熟悉的“买家”与“卖家”之间的相互称呼。这无疑反映了“陌生人”社会也需要“亲情”的滋润,市场经济下人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的“现金交易”,也还需要一点“别的联系”。在此语境中,“亲”“亲们”实则是把本是“陌生”的面孔、本是基于市场交易原则运作的买卖双方“解纽”,使之失去原有的定位而重新定位于“亲缘之纽”中,从而唤起某种类似亲人之间的相互信赖感与亲近感。

当今时代,家养宠物如猫、狗日益成为“家庭成员”,宠物美容、宠物学校对宠物的“美化”“教化”在某种意义上已经越来越趋于阳明所谓的兼“教养”义的“亲化”。鼠、龟乃至甲虫也成为现代都市人的“家宠”,这会不会让人联想到“鸟兽草木”“莫不实有以亲之”“实与之为一体”等阳明泛亲化的一类话语呢?人是天—地—人存有连续体中的一个存在者,唯有在此连续体中人才会有“在家感”,才会生“与自家意思一般”的活趣、生机与愉悦感。“人之在天地,如鱼在水,不知有水,直待出水,方知动不得。”[44]在此意义上,猫、狗、鼠、龟成为“家宠”也折射出现代人对日益离我们远去的“存有连续体”的留恋之情。只是将一些“未驯化”或“非本土”的动植物抽离其“原乡”(“原生地”)而“安置”于人类的“家园”中,成为现代都市中的“动物园”“植物园”中被“观赏”的“演员”,或者成为“家庭”中的“成员”,并不是阳明万物一体意义上的“得其所”。

阳明“明德亲民之学”所彰显的“王道”意识在道术为天下裂的现代世界更具有振聋发聩的意义。在阳明泛亲化的王道政治论述中,“仁爱恻怛之诚”是“仁政”“王道”的精神源头。换言之,“政治”的根基在于“万物一体之仁”。牟宗三曾将中国文化模式概括为“正德、利用、厚生”,并称这是一个“道德政治的观念模型”,是一个“仁的系统”。[45]由此王道政治理念来审视当下流行一时的施密特的“政治”概念,则必会对其民族国家的政治中的“霸道”性保持清醒的认识。施密特将政治现象视为一个“自主的现象”,其基本问题是分清敌友,有别于道德(善与恶)、审美(美与丑)与经济(利与害)现象,敌友现象是自成一类的独立现象,此是政治的本质规定性,只有在战争中,这种本质的规定性才暴露无遗,战争即是敌友划分的“最极端后果”。政治领域所谓的“敌人”并不是泛泛意义上的竞争对手,也不是个人痛恨的私敌,敌人特指“公敌”,即基于公共性而非私人性的敌人,即是国家的敌人。这一对“政治”的理解在本质上设定了“我们”与“他们”之间的隔阂乃至冲突的关系。一个超越“我们”与“他们”敌对状态意义上的“人类”的概念在本质上不是“政治”概念,换言之,一个只有“人类”而没有“我们”(朋友)与“他们”(敌人)之分的世界不是政治世界。政治世界的本质就是一个敌友运作的场域。故在施密特看来,一个彻底消除了战争可能性的世界,一个完全和平的世界,因为不再存在敌友之分,故不复是一个政治的世界。在这样的世界中,可能还有对立、竞争,但却不再有“那种富有意义的对立”,让人为之牺牲生命,让人流血厮杀的那种“你死我活”的对立。政治世界这种敌我对立的逻辑在本质上乃奠基于人这种动物是一种“危险”的动物、一种天性就富有敌对心态的动物这一信念:“我们”(朋友)的意识始终是建立在与“他们”(敌人)的本质“隔阂”与“冲突”上面。[46]毫无疑问,施密特的政治哲学深刻揭示了现代民族国家世界体系内在的竞争性与冲突性的一面。倘这一“政治之为政治”的论述成立,以王阳明为代表的儒家王道政治根本就不具备所谓的“政治性”!它只不过是一种以政治的名义而伪装自己的道德理念!但倘若我们立于阳明明德亲民之学所开显的王道立场,施密特所谓的现代民族国家的政治性不正是儒家一向所痛斥的“霸道”与“霸政”吗?

美国汉学家白鲁恂(Lucian W. Pye)在其《中国人的政治文化》(The Spirit of Chinese Politics: A Psychocultural Study of Authority Crisis in Political Development)一书中称中国不仅是民族家园中的一个民族国家,更是一“伪装成国家的文明”。实际上早在20世纪上半叶,罗素在其《中国问题》中就敏锐地指出,与其说中国是一个“政治实体”(“国家”),不如说中国是一个“文明实体”,一个“唯一从古代存留至今的文明”。[47]时人罗梦册撰《中国论》进一步指出“中国之国”不是“西洋近代产物之民族国家”,也不是西方意义上的传统“帝国”,而是一个“超族国”“反帝国”的“国家”,又是一个“天下”、一个“天下体系”“天下机构”或“天下国家”,故不是“一个狭隘的排他的族国”,也不是“一个征服镇压式的帝国”。[48]无论称中国是一个伪装为国家的文明,还是称中国是“天下国家”,对“中国之国”的性质认识有一点是一致的,即中国文明是崇尚和平的文明。中国的“政治文化”是“人类社会中最和平的政治文化”。罗梦册还指出,“中国之路”不是“族国之路”,也不是“帝国之路”,而是“天下之路”“世界主义之路”“王道主义之路”,这条路通向浑然一体的“合”处与“一视同仁”的“平”处。而“合”与“平”背后是和平、太平,不合、不平背后是“仇恨”与“战争”。超越兵戎、迫害、纷争的政治世界,而达到一富庶康乐、各得其所、各得其平的“最高级的政治境界”,一“民胞物与”“仁及禽兽草木”之境界,这才是中国之路的终极目标。[49]显然,罗梦册的“王道主义之路”乃是儒家传统仁政观、王道观在民族国家时代中的一种新的国家(“天下国”)想象。而今,“天下”话语再度成为崛起中的中国形成新的“自我认识”的一个“关键词”。无疑,旨在证成父子、兄弟、君臣、夫妇、朋友、山川鬼神鸟兽草木之间的“一体无间性”,旨在彻底打破“隔阂”从而走向天地万物“一家之亲”的王阳明“明德亲民之学”,对于我们建构一种新“国家性”认同仍具有重要的启示意义!

本文系贵州省2018年度哲学社会科学规划国学单列课题“阳明学与中国现代性问题”(项目批准号:18GZGX19)阶段性成果。

注释:

[1] 黄绾:《明是非定赏罚疏》,《黄绾集》卷三十二,张宏敏编校,上海:上海古籍出版社,2014年,第626—627页。

[2] 黄绾:《祭阳明先生文》,《黄绾集》卷二十九,张宏敏编校,第563页。

[3] 黄绾:《祭阳明先生墓文》,《黄绾集》卷二十九,张宏敏编校,第564页。

[4] 薛侃:《云门录》,《薛侃集》,陈椰编校,上海:上海古籍出版社,2014年,第4页。

[5] 王守仁:《与陆原静》,《王阳明全集》卷四,吴光等编校,上海:上海古籍出版社,1992年,第166页。

[6] 束景南:《王阳明年谱长编》,上海:上海古籍出版社,2017年,第893页。

[7] “向在龙江舟次,亦尝进其《大学》旧本及格物诸说,兄时未以为然,而仆亦遂置不复强聒者,知兄之不久自当释然于此也。”(王守仁:《答甘泉》,《王阳明全集》卷四,吴光等编校,第174页)

[8] “甘泉用功,所以转得来。当时与他说亲民字不须改,他亦不信。”(王守仁:《传习录下》,《王阳明全集》卷三,吴光等编校,第91页)

[9] 王守仁:《传习录上》,《王阳明全集》卷一,吴光等编校,第1—2页。

[10] 王守仁:《传习录上》,《王阳明全集》卷一,吴光等编校,第25页。

[11] 王守仁:《传习录上》,《王阳明全集》卷一,吴光等编校,第25页。

[12] 阳明与朱子“亲民”“新民”之辩,笔者曾撰文讨论其思想史意义,参见陈立胜:《“亲民”与“新民”:从传统到现代》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2010年第3期。李旭新著《心之德业:阳明心学的本体学研究》一书(上海:上海文艺出版社,2021年)辟专章(第11章《亲民、新民的义理辨析》)讨论此一议题。

[13] 王守仁:《重修六合县儒学记》,《王阳明全集》卷二十三,吴光等编校,第902页。

[14] 王守仁:《大学古本傍释》,《王阳明全集》卷三十二,吴光等编校,第1193—1196页。

[15] 王守仁:《大学古本原序》,《王阳明全集》卷三十二,吴光等编校,第1197页。

[16] 钱德洪:《年谱三》,王守仁:《王阳明全集》卷三十五,吴光等编校,第1290页。

[17] 王守仁:《书朱子礼卷》,《王阳明全集》卷八,吴光等编校,第281页。

[18] 欧陆现象学家罗姆巴赫(Heinrich Rombach)对此结构的动态性有系统的阐述,详见王俊:《作为道路的现象学》,北京:中国社会科学出版社,2021年,第64—86页。

[19] 王守仁:《亲民堂记》,《王阳明全集》卷七,吴光等编校,第250—251页。

[20] 参见王守仁:《传习录上》,《王阳明全集》卷一,吴光等编校,第25—26页。

[21] 朱熹:《中庸或问》,朱杰人、严佐之、刘永翔主编:《朱子全书》(第6册),上海:上海古籍出版社,2002年,第552页。

[22] 王守仁:《答顾东桥书》,《王阳明全集》卷二,吴光等编校,第54—55页。

[23] 王守仁:《书林司训卷》,《王阳明全集》卷八,吴光等编校,第282页。

[24] 王守仁:《答顾东桥书》,《王阳明全集》卷二,吴光等编校,第55、56页。

[25] 王守仁:《大学问》,《王阳明全集》卷二十六,吴光等编校,第968—969页。

[26] 刘光蕡:《大学古义》,《续修四库全书·一五九·经部·四书类》,上海:上海古籍出版社,1996年,第262页。

[27] 黄绾:《久庵日录》卷一,《黄绾集》卷三十四,张宏敏编校,第657页。

[28] 贺麟:《文化与人生》,北京:商务印书馆,2017年,第59页。

[29] 王守仁:《传习录上》,《王阳明全集》卷一,吴光等编校,第26页。

[30] 《礼运》篇中的“不独亲其亲,不独子其子”与“各亲其亲,各子其子”,原对应于两种“大位”的传递方式“天下为公”与“天下为家”。“天下为公者,天子之位传贤而不传子也。选贤与能,诸侯国不传世,惟贤能者则选而用之也。”“天下为家,传子不传贤也。大人,诸侯也。父子曰世,兄弟曰及,谓父传国于子,无子则传弟也。”孙希旦:《礼记集解》,沈啸寰、王星贤点校,北京:中华书局,1989年,第582—583页。今人受康有为与共产主义者对大同解释之影响,多将“不独亲其亲”“不独子其子”理解为财产公有化、对社会所有成员都一视同仁。参见陈正焱、林其锬:《中国古代大同思想研究》,香港:中华书局香港分局,1988年,第91页。

[31] 熊十力:《论六经》,《熊十力全集》(第5卷),武汉:湖北教育出版社,2001年,第680—681页。

[32] 颜钧:《新城会罢过金溪县宿疏山游记》,《颜钧集》卷一,黄宣民点校,北京:中国社会科学出版社,1996年,第8页。

[33] 王艮:《答问补遗》,《明儒王心斋先生遗集》卷一,《王心斋全集》,陈祝生等校点,南京:江苏教育出版社,2001年,第39—40页。

[34] 详见王艮《王道论》与《与南都诸友》。对王艮“王道论”的评述参见侯外庐、邱汉生、张岂之主编:《宋明理学史》,北京:人民出版社,1984年,第443—446页;余蓓荷:《王艮及其学说》,邱黄海、李明辉译,台北:“中央研究院”中国文哲研究所,2018年,第157—180页;吴震:《泰州学派研究》,北京:中国人民大学出版社,2009年,第159—167页。

[35] 参见王艮:《尺牍论议补遗》,《明儒王心斋先生遗集》卷二,《王心斋全集》,陈祝生等校点,第66页。

[36] 王艮:《年谱》,《明儒王心斋先生遗集》卷三,《王心斋全集》,陈祝生等校点,第70页。

[37] 吴震:《泰州学派研究》,北京:中国人民大学出版社,2009年,第96页。吴震指出,王艮“帝者师”的说法本身就会遭到士人阶层的“过敏反应”。胡直、管志道均对王艮师道思想中的“危险性质”均持严厉批评态度。见吴震:《泰州学派研究》,第148页、第187—189页。

[38] 陈正焱、林其锬:《中国古代大同思想研究》,第306页、第316页。

[39] 何心隐:《何心隐集》卷二,容肇祖整理,北京:中华书局,1960年,第27页。

[40] 陈正焱、林其锬:《中国古代大同思想研究》,第311—313页。另参见侯外庐:《中国思想通史》(第四卷·下卷),北京:人民出版社,1960年,第1018—1030页。

[41] 当然,近现代的新民论与朱子的新民论有着本质的区别,详见高瑞泉:《中国现代精神传统:中国的现代性观念谱系》,上海:上海古籍出版社,2005年,第387—432页。

[42] 笔者在《大抵心安即是家:阳明心学一系家哲学及其现代影响》(《开放时代》2022年第5期)对此有专题论述,此处不赘。

[43] 徐复观:《中国人性论史·先秦篇》,上海:上海三联书店,2001年,第258—259页。对现代新儒家亲民思想的论述参见陈立胜:《“新民”与“亲民”:从传统到现代》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2010年第3期。

[44] 程颢、程颐:《河南程氏遗书》卷二上,《二程集》,王孝鱼点校,北京:中华书局,2004年,第43页。

[45] 牟宗三:《道德的理想主义》,《牟宗三先生全集》(第9册),台北:联经出版事业有限公司,2003年,第126页。

[46] 西方政治哲学对政治现象究竟基于人类之间的“隔阂”抑或“统一”实有多种看法,施密特的政治理解亦不过是“一家之言”。对“隔阂”与“统一”的政治反思,见格伦·廷德:《政治的思考:一些永久性的问题》,王宁坤译,北京:世界图书出版公司,2010年,第27—66页。

[47] 罗素:《中国问题》,秦悦译,上海:学林出版社,1996年,第164页。

[48] 罗梦册:《中国论》,上海:商务印书馆,1943年,第9—11页、第23—25页。

[49] 罗梦册:《中国论》,第14页、第61—62页。

原载:《孔学堂》(中英双语)2022年第2期 纪念王阳明诞辰五五〇周年专号 转载来源:“孔学堂杂志社”公众号 2022-09-23

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室