中国古代政治思想研究如何社会科学化

作者:包刚升

即便从梁启超1922年写下《先秦政治思想史》自序开始算起,中国古代政治思想史作为一个研究领域及学科,已经存在一个世纪了。自此以后,国内学界关于中国古代政治思想史的研究出现了许多重要著作。以分期来看,1949年之前最具代表性的是萧公权所著《中国政治思想史》,1949年以后最具代表性的是刘泽华领衔的《中国政治思想史》。这两部作品可以说代表了中国古代政治思想史领域的高水准研究。这两部作品尽管各具特色,但大体上代表了中国政治思想史的主流研究路径,其基本写作方法是以主要思想家的著述为基础,根据这些著述的主题分列篇目,进行综述、诠释与评析。

萧公权的学术背景是政治学,其所著《中国政治思想史》有一个篇幅很长的高水平绪论,以说明他在宏观上对中国政治思想史的理解。但在具体讨论政治思想时,他仍然采用较为传统的研究路径,即以人物为主,根据其著述分列篇目进行综述、诠释与评析。以孔子为例,萧公权除了介绍“孔子之身世及时代”,其余分别从“从周与正名”“仁”“德礼政刑”“君子”“大同小康与三世”五个方面加以论述。萧著的特点是先介绍孔子说了什么,然后分析孔子为什么这么说,最后再给予扼要评论。

刘泽华的学术背景是历史学,他领衔所著的《中国政治思想史》(三卷本)共分为“先秦”“秦汉魏晋南北朝”“隋唐宋元明清”三个部分。该书有的章节以特定时期的政治思想与思潮为主,有的章节以特定思想流派或思想家的思想为主。以先秦法家为例,第一卷第六章第五节以《商君书》为主题,包括“商鞅与《商君书》”“政治思想的理论基础”“耕战思想”“法治、利出一孔和弱民论”“结语”五个部分;第六节的主题是韩非的政治思想,具体论述分为“韩非与《韩非子》”“韩非政治思想的理论基础”“君利中心论”“势、法、术与君主绝对专制主义”“抑制重臣”“重本抑末思想”“言轨于法,以吏为师,禁绝百家”“结语”八个部分。在写作风格上,刘著基本做法是根据《商君书》和《韩非子》的论述主题,分门别类用自己的语言进行论述,再借助从两部典籍中摘取的原文作为佐证材料。

上述政治思想史的写法,最大的特点是能让读者理解中国古代政治思想变迁的脉络,理解“中国古代政治思想的知识地图”。但这种路径和写法也存在不少问题。首先,这些作品主要关注的是思想史本身,而较少讨论政治史。离开了对思想生成时期政治史的全面、系统而深入讨论,往往很难理解嵌入在这一时代的政治思想。其次,这些作品的重点是对经典思想的诠释,但反思往往不够。这些作品在论述大思想家思想时,一般遵循较为固定的格式,大体上以“原文引用—原文诠释—作者意图分析—简要评述”为主,缺乏系统、深入的批判性研究。再次,这些作品往往只基于中国古代政治的限定条件来论述中国古代政治思想。但问题是,如果不是出于纯粹的思想史兴趣,当代的古代政治思想史研究一定需要某种现实意义作为支撑,否则将会对大部分非专业研究者丧失吸引力与影响力。

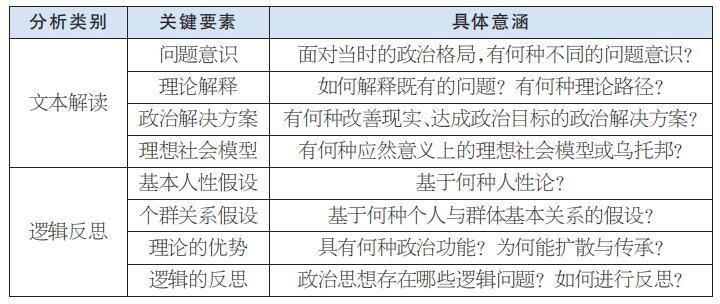

表1 中国古代政治思想研究的社会科学化分析框架

那么,该怎么办呢?笔者认为,一种新的可能的研究路径是中国古代政治思想史的社会科学化。这种研究路径需要结合政治史,借鉴社会科学的理论与方法,以古今中西比较的视角,来对中国古代政治思想史上的经典文本进行全新的解读,并基于严密的逻辑推导来进行反思。具体而言,可以尝试用一个新的分析框架来对中国古代最具代表性的政治思想进行研究,这一分析框架包括两部分内容:一是文本解读,二是逻辑反思(见表1)。

考虑到儒家、法家、道家的政治思想不仅起源较早,而且对后世影响深远,所以这里以先秦时期儒法道三家的政治思想——代表先秦儒家的《论语》《孟子》、代表先秦法家的《商君书》《韩非子》以及代表先秦道家的《道德经》《庄子》——为例,展示这个分析框架的特点。

在文本解读层次上,首先,需要分析三大流派的问题意识是什么。这些思想家身处春秋战国时期,正面临中国政治演化史上千年未有之大变局。周的制度趋于土崩瓦解,诸侯之间面临着长期冲突与战争,诸侯国内还面临着君主与贵族的权力角逐,到了战国晚期更是迎来君主制中央集权官僚国家呼之欲出的局面。生活在这一时代的思想家与哲学家面对的是同样的政治大变局,但儒家、法家与道家的问题意识却是不一样的。其次,既然面对这种政治大变局提出了问题,那么他们如何在理论上解释这些问题呢?许多古代思想家在论述问题时,结构是较为松散的。而借助社会科学的分析框架,思想家们各种或系统或零散的论述可以被总结提炼为他们关于重大政治现象的因果关系解释。实际上,儒家、法家与道家在这方面的差异也很大。再次,仅仅对政治现象提供理论解释是不够的,思想家与哲学家还要提供问题的解决方案。正如马克思所说:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”在春秋战国时期,儒法道三家的主要代表人物都提出了一套关于如何改善现实的方案与方法,并且努力向整个社会——特别是手握大权的君主们鼓吹与推销自己的解决方案。最后,还需要讨论儒家、法家与道家的理想社会模型。需要看到,不同思想流派对何谓理想社会的理解是完全不同的。

在逻辑反思层次上,首先,需要关注儒家、法家与道家各种具体观点背后不同的人性假设。基本人性假设或者人性论,对任何理论都是非常重要的。要想理解这个世界,要想给这个世界提供政治解决方案,首先要回答的就是,人到底是一个什么样的物种?这就关系到基本的人性假设。儒家、法家与道家政治理论的分野,很大程度上源于其秉承的不同人性论。其次,可以解构儒家、法家与道家的个体与群体关系的假设。比如,就英国普通法传统来说,个人及其权利被置于较为崇高的地位,政治权力的扩张和对个人的干涉是需要充分论证的事情。这意味着,在近代英国传统中,个体与群体的关系上,个体拥有某种优先位置。那么,儒家、法家与道家分别有着怎样的个体与群体关系假设,这种假设又如何影响基本的政治观点呢?一个社会科学的分析框架可以对此进行剖析。再次,可以分析为什么儒家、法家与道家的思想学说能广为传播并流传后世。要知道,中国先秦思想界有着各种各样的思想流派。为什么主要是儒家、法家和道家的政治理论主宰或支配了后世中国人的观念世界?这大体上跟两个因素有关,一是这三个思想流派的政治理论与哲学思想本身,二是这些思想流派跟特定社会或时代诉求的匹配性。最后,还必须系统检讨和反思儒家、法家与道家政治理论中的逻辑问题。儒家、法家与道家在提出问题,提供理论解释,提出政治解决方案以及构想理想社会模型时,其论述是合乎逻辑的吗?如果存在着逻辑问题,这些问题是什么?总体上,就这三大主流思想流派而言,法家的逻辑性略强一些,儒家和道家的逻辑性更弱。当然,即便存在明显的逻辑问题,亦不能简单否定一个思想流派的学术价值。

总之,可以用新的社会科学分析框架来理解中国先秦时期的主要政治思想。用这样的方法去解读和剖析中国古代政治思想与理论,就有机会跳出传统中国古代政治思想史以诠释为主的路径,为研究中国古代政治思想提供一种新的可能性。

(作者系复旦大学国际关系与公共事务学院教授)

政治史是研究中国政治思想史的重要路径

作者:孙晓春

“讲好中国故事”是近年来学界共同关注的话题。在中国传统话语中,“故事”就是历史的同义语,英语中“history”的词根也是故事。所谓历史,就是以往发生的事情。历史是全部人类文明的发展史,而政治是其最为重要的构成。这是因为,在每个历史时代,政治都决定着社会生活的其他方面,人们所必需的公平、秩序与安全都是由政治结构提供的,经济繁荣与生活条件的改善也离不开健康有序的政治生活。因此,对于历史上的政治加以解读便是历史研究的首要任务。

政治史路径的优长

大体上说,历史上的政治可分为政治思想史与政治史两个方面,前者是人们思想观念发展演进的历史,后者则是特定社会制度与政治过程的总和,这两部历史是密切关联的。周秦以后,中国的政治生活实际上是在观念的规范、约束下发生的。而实际的政治生活又是传统政治思想赖以依存的环境,思想家能够建构起什么样的思想学说,在很大程度上取决于他们能够从社会政治生活中理解到什么,思想学说的有效性也需要在政治过程中得到验证。中国古代政治文明正是在政治思想史与政治史这两部历史的相互作用下形成、发展的。因此,中国政治史便无可置疑地成为中国政治思想研究的重要门径。从中国政治史视角切入中国政治思想史研究,可以看到其他研究视角看不到的东西。

首先,有助于拓展学术视野,更为深刻地理解中国传统政治思想。以往的中国政治思想史研究主要是从概念入手来分析思想学说的内在逻辑,理解思想家所倡导的价值理念,虽然也会联系实际的历史过程,却是把它当作思想史的环境来看待的,关注的是对思想学说本身的解读。从政治史门径入手,虽然也要做上述分析工作,研究重心却是传统政治思想与中国古代政治生活的相互关系。循着政治史路径,可以追问的是,思想家究竟如何理解他们所面对的社会政治生活,他们为什么会形成那样的理解;他们的思想主张在怎样的程度上应合了现实社会生活,他们所倡导的价值观念融入现实政治生活以后,思想主张与社会后果之间的逻辑关系又是什么。

其次,可以使我们在中国政治思想史研究中深切关注思想史与政治史之间的张力。作为“理性的存在者”,人总是生活在两个世界里:一个是现实的世界,另一个是观念的世界。人们一方面拥有现实的社会生活,另一方面追求理想的社会生活。理想的生活是应该的生活,现实的政治生活是可能的生活,应该与可能之间总是存在着不大不小的反差。于是,中国政治思想史研究便有了一个重要的任务——要弄清中国古代社会政治生活的发生机理,导致思想家社会理想与现实生活之间形成反差的原因,思想学说究竟在怎样的程度上影响和规范了中国古代的政治生活。从政治史路径研究中国政治思想史,能够对这一类问题作出合乎逻辑的回答。

最后,有助于破解中国古代政治生活的观念前提,从而在深层意义上追问中国古代政治生活所以如此的原因。社会行动通常是在观念支配下发生的,要认识一个社会的政治生活和治理过程,需要理解其观念前提,洞察“那个社会流行的公共哲学”。因此,秦汉以后历代王朝成败得失的原因也应该从传统政治思想中去探求。从政治史路径切入中国政治思想史研究,需要弄清的是,春秋战国以后的思想家为中国古代社会的政治生活规定了什么样的理论前提。在实践层面,以往时代的思想家对中国古代社会的政治生活承担了什么样的责任。

需要注意的几个方面

从政治史路径切入中国政治思想史研究,可以拓展中国政治思想史研究的学术视野,但不能涵盖思想研究的全部路径。从政治史视角研究中国政治思想史,需要注意以下几个方面。

第一,政治史研究在本质上属于历史科学,这一路径下的研究成果更多是对历史事实的判断。这种研究既不能替代中国政治思想史研究领域中的价值判断,也不能解决政治学研究领域全部的理论问题。有学者认为,“历史政治学研究可以发现概念和理论,通过发展概念和理论,进而重塑政治学原理体系”。这一说法过高估计了历史研究路径的理论功用。对于生活在现时代的人们来说,理论问题的解决只能依赖于理性思考。当然,我们在思考理论问题时也会反思历史,但归根结底,理论是理性思考的成果,并不是历史本身提供的。更何况,历史研究也需要一定的理论来规范和指导,研究者实际上只能依据其所秉持的理论去解释历史事实。

第二,虽然中国政治思想史与政治史之间有着密切的关联,但这两个学科之间有着清晰的边界。在思想史研究中,研究者主要关注的是以往的思想家曾经说了什么,他们之所说体现了什么样的价值取向,具有什么样的历史意义和理论价值。所以,当我们在研究孔子、孟子、朱熹、王阳明、康有为等思想家时,一般不会过多关注他们曾经做过什么事情。但在政治史研究中,研究者更为关注的却是政治家曾经做过什么,他们的政治行为引致了什么样的社会后果,而很少把他们的言论作为判断的依据。这是因为,人是需要理由的动物,也是最能为自己的行为找到理由的动物。历史上,一些皇帝曾经做过许多荒唐事,但史书中记载他们所说的话却大都是好话,如果以此为根据作出判断,获得的将是倒错的历史影像。因此,中国政治思想史研究不能把思想史上的议题混同于政治史,也不能用思想史的方法去解读政治史上的议题。在中国古代社会,以儒家为主体的中国传统政治思想对于历代王朝的政治过程有着重要的规范作用,但思想家倡导的思想观念并没有直接地转换为实际的政治过程,思想家的道德诉求也未必能够在实际政治过程中完整地体现出来。比如,传统儒家说“民为国本”,如果历代王朝的统治者都明白这一道理,就不会有秦朝、隋朝那样的暴政,也不会有历代王朝末世的衰乱气象。

第三,循着政治史的路径研究中国政治思想史,最为重要的是恰当的研究导向。中国政治思想史总结了以往时代的智慧结晶,不乏有益于当代中国政治生活的思想资源。不过,历史就是历史,它是我们曾经走过的路,却不是我们的未来。研究中国政治思想史和政治史,目的是继承我们民族优良的思想遗产,反思以往历史的政治得失,从而提高现实的政治生活质量,推进中国社会现代化的历史进程。研究历史的目的不应该是回归历史,也不是以历史为导向,而是在深刻反思历史的基础上,凭借理性来确定前进的方向。

(作者系吉林大学行政学院教授)

传统政治思想研究的“现代”陷阱

作者:方朝晖

20世纪以来,在人文学科对中国传统政治思想的研究中,有两种西方思潮影响国人最深:一曰文化进化论,二曰制度决定论。所谓文化进化论,也称为历史进化论,认为古往今来人类历史都是按照线性进化的规律由低级到高级发展;从贵族政治、君主政治至民主政治乃一切民族政治发展的共同模式。中国古代政治思想尤其是儒家政治思想未发展出民主,故属于前现代阶段。所谓制度决定论,认为一切政治的重心皆在于建立规范的制度,而不能寄希望于人。儒家重人伦、德治和任贤,将人的重要性置于制度之上,颠倒了二者的关系,严重忽视了制度的重要性。

在上述两大观点的支配下,对于中国古代政治思想史的研究常常围绕三个论点展开,一曰有民本无民权,二曰有人治无法治,三曰有专制无民主。当然还有有等级无平等、有国家无个人、有限制无自由等若干观点。后三个观点的提倡者相对少些,而前三个观点则为大多数学者所赞同,认为是两千多年中国政治思想最大症结,其思想之典型代表就是儒家。下面以梁启超、萧公权、牟宗三的政治思想史研究为例,来分析上述观点及其可能产生的问题。

梁启超1922年以讲义为基础编成的《先秦政治思想史》,堪称最早用现代思维完成的中国政治思想史著作之一。其中不少观点至今仍未过时,比如对儒家天下主义(他称为“真正的世界主义”“超国家主义”)的分析,与近年来盛行的有关讨论若合符节。其民本主义论述,开民本研究之先河。梁一方面反对古代中国无自由和平等之说,同时又指出,美国总统林肯将政治概括为“政为民政”“政由民出”“政以为民”(of the people, by the people, and for the people),其中“政为民政”“政以为民”中国人“见之甚明,信之甚笃”,惟“政由民出”,亦即“一切政治当由人民施行”,在我国“并未承认此理论”。故中国只有“无参政权的民本主义”,此乃“我国政治论之最大缺点”。此说可谓开后来有民本、无民权之说先河。

然而今天看来,梁说亦有片面性。谓古代无人民参政固可,谓中国古代全没民权思想,并以民本与民权对立,未必合乎事实。《尚书·皋陶谟》有“天明畏,自我民明威”,《尚书·泰誓》逸文有“天视自我民视,天听自我民听”,似乎暗示人民主权;结合《泰誓》逸文“民之所欲,天必从之”,是否提示人民有推翻暴政的权力?何况,孟子论臣民杀掉桀纣,是诛“残贼”“一夫”,而非“弑君”;荀子以水、舟比喻庶人与国君,称“水则载舟,水则覆舟”,后世一直流行;董仲舒称“有道伐无道,此天理也”,故“夏无道而殷伐之,殷无道而周伐之,周无道而秦伐之,秦无道而汉伐之”。既然人民有推翻暴政的权力,恐不能说不是民权之一种。儒家固未设计出让人民直接参政的制度,但全然否定儒家有民权思想,从民本/民权对立的思维理解儒家,未必公允。

萧公权先生1945年初版、此后多次再版的《中国政治思想史》一书,蜚声海内外。此书较重视“历史的分析”,亦预设一种进化论历史观。如他将中国政治思想史分为“创造时期”(孔子至秦统一)、“因袭时期”(秦汉至宋元)、“转变时期”(明初至清末)、“成熟时期”(“三民主义”成立之后),显示出一种思想进化阶梯,而以“三民主义”为中国政治思想成熟即最高阶段。同时,他以“专制时期”“封建时期”及“近代时期”三者与上面几个时期对应,来总结其政治思想。如果说“封建时期”是事实判断,“专制时期”则变成了价值判断。因为从事实判断出发,秦汉至清末为郡县时期,才与此前的封建时期相对,说明他把郡县制下的君主制视为专制政治了。然而,与君主制、封建制、郡县制均指特定制度而言,“专制”并非特指某种政体或制度,而是对一切制度可能有的价值评判。故而钱穆依据中国传统政治中的宰相制度、谏议制度、科举制度、王室与外朝区分制度等史实,反对以“黑暗专制”概称中国传统政治及思想。

牟宗三最有名的观点之一是“中国以前只有‘治权的民主’,而无‘政权的民主’”。“治权的民主”大意是指儒家治道思想只是一味地向内走,把政治的希望寄托于“圣君贤相”上。无“政权的民主”大意是指政权不由人民决定,而靠“打天下”得来。此说亦可商榷。按照前述《尚书》、孟子、荀子、董仲舒的观点,人民有推翻暴君的权力;改朝换代亦可视为人民行使其权力的结果,至少是天替人民行道,未必不内含人民主权的精神。

牟宗三的观点其实亦预设了民主/专制、民本/民权的二分思维。其实,就民主指一种政体(和封建一样)而言,专制并不专指某种政体,仅指统治方式,以民主与专制相对也是有问题的。只是国人早已习惯将民主视为一种价值标准,故凡非民主政体皆可视为专制了。另外,梁启超、萧公权、牟宗三皆有人治/法治二分的思维,而表达方式不同。梁启超将法家归入“法治主义”,将墨家政治归入“人治主义”。萧公权指出,中国传统政治思想最大的缺陷之一是认识不到“尊法律、重制度,而不以偏赖人伦道德以为治”。“尊法律、重制度”似指法治,“偏赖人伦道德以为治”似指人治。牟宗三中国古代“有治道、无政道”之说,近乎一种政体决定论,也可说是制度决定论之一种;他所谓“对列格局”“分解的尽理之精神”,亦基于法治/人治二分思维,故牟说,中国古代政治思想“‘人存政举,人亡政息’,不能建立真正的法治”。不过,正如梁启超所发现的,儒家几千年来倡导的礼治恐不能简单地称为人治。将“选贤与能”“以德治国”理解为人治尚可理解,将礼治理解为人治未必准确。越来越多的学者指出,中国古代发达的礼制接近或类似于西方的“习惯法”。现代西方影响甚大的制度经济学,就反对仅限于硬性的法律或书面规定理解制度,而认为礼俗甚至比硬性的制度规定作用更大,当然也是制度的重要组成部分。中国历朝历代有那么多礼乐和典章制度,如果简单地从法治/人治二分出发,说中国古代只有人治、没有法治是不是有问题呢?

再来看看对近代中国学人影响甚深的文化进化论思想。这一学说在西方的影响主要限于18—19世纪,至20世纪初在博厄斯等人攻击下早就日渐衰微了。但其对中国人的影响却恰恰是20世纪才开始的,这导致不少国人简单地用进步/落后评判古人思想,而看不到与文明多样性相应的多元现代性问题。钱穆认为西方现代政治以政府与人民敌对、政党与政党抗争为特色,而中国传统政治以“选贤与能”“设官分职”为“注重”,他在中西比较中对本土特殊性的重视,与今日多元现代性思想有一致处。

2000年,美国人文科学院杂志《代达罗斯》冬季号第一期出版了一个“多元现代性”专号,把“多元现代性”当作一个具有全球意义的焦点话题来研究。有关学者提出,现代性并不是什么超越具体的历史和空间的超验存在,一旦脱离具体背景就无法理解它的真实含义。比如有人发现,欧洲、北美、日本、殖民地走向现代性的路径就不相同。杜维明则主张只有超越传统/现代、西方/非西方、全球/地方等二分式思维方式,才能真正理解现代性。从多元现代性的角度看,20世纪以来支配中国人的文化进化论和制度决定论,以及与之相应的民本/民权、人治/法治、民主/专制二分式思维,或许值得反思。传统政治思想研究要走出“现代”的陷阱,方能突破西方中心论的桎梏。

(作者系清华大学历史系教授)

来源:中国社会科学报 2024-01-18

一审:王胜军 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室