编者按

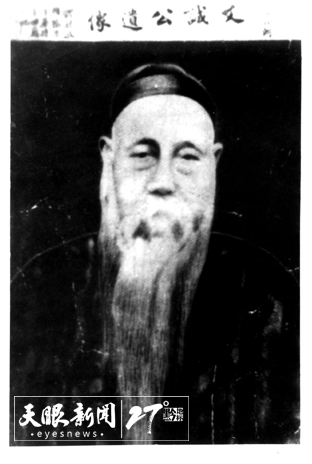

丁宝桢(1820年-1886年),原名琼选,字稚璜,贵州平远(今织金县)人。政治家、改革家、晚清名臣。咸丰三年考中进士,选翰林院庶吉士,散馆授编修。因军功加太子少保,人称“丁宫保”。官至山东巡抚、四川总督,创办山东机器局、四川机器局,是洋务运动重要人物;智杀太监安德海,曾国藩称其“豪杰士也”;推行盐政改革,打通川黔盐运通道,解决贵州百姓用盐困难;治理黄河、修缮都江堰,被誉为水利专家;逝世后赠为“太子太保”,谥“文诚”,入京师贤良祠,山东、四川、贵州建祠纪念。有《丁文诚公奏稿》《十五弗斋诗存》《四川盐法志》等传于世。

2023年10月,大型历史题材电视连续剧《丁宝桢》在央视的热播,让关于这位晚清名臣被更多人认识,其清正廉洁、报国爱民的一生在新时代被以各种创新形式再现和传播,而其中那些具备当代价值的优秀品质,更让当下的人们津津乐道。

真实的丁宝桢,在文史研究者们眼中是什么样子?他们最看重丁宝桢品质中的哪些东西,以及对这位名噪一时的晚清人物做怎样评价和表达?记者就此采访了历史学者、《贵州历史笔记》作者范同寿。

范同寿:丁宝桢的勤政爱民执着,与贵州地域文化的熏陶有关

历史学家范同寿从丁宝桢身上,看到的是贵州历史上名人、名宦的共同特点,他认为晚清70年中,有不少贵州人对当时的社会产生过重大影响,“咸丰至光绪年间被赞清正廉洁,毕生致力于报国爱民,死后入祀贤良祠,特准在山东、四川、贵州建祠祭祀的丁宝桢就是其中之一。”

在范同寿看来,丁宝桢和同类者身上所具备的勤政、爱民与执着,与贵州地域文化的熏陶有关。“从东汉时开创贵州教育的尹珍,到两晋时保境为晋的谢恕,明洪武年间顾全大局的爱国女土司水西奢香与水东刘淑贞,再到清前期的骑龙周氏双杰,这些人无论在朝、在野,大都极重视民生,关注地方稳定,恪尽职守,勤政爱民。他们身上所体现的,正是山地高原地域文化中的和谐、勤勉与坚韧。”

由于电视连续剧的播映、大量媒体文章的刊发、各类学术会议的召开、纪念活动的举办,丁宝桢已越来越为大众所熟悉。对此,范同寿一如既往地观点鲜明,他认为文艺作品往往侧重于故事情节;报刊文章不免文字简略;各类纪念会主要起到宣传与忆念的作用。但对这位从黔西北走出大山,名噪一时的风云人物,丁宝桢在近代中国的历史贡献和对其一生的评价,才是最需要让大众了解的。

丁宝桢像

除了勤政爱民、勇立军功,丁宝桢一生的主要政绩还集中展现在治理水患、图强办洋务、改革盐政与发展地方教育等方面。范同寿对丁宝桢的这些政绩逐一进行讲解评价,认为刚正不阿、政绩卓著是后人对丁宝桢宦海生涯的客观定位。

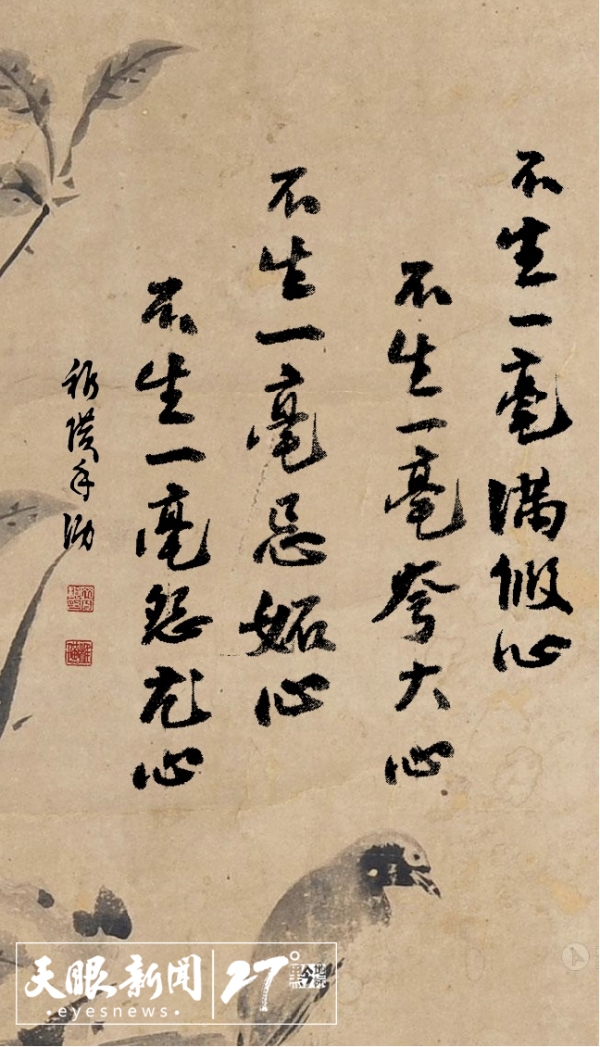

丁宝桢的成长,跟家风有关。范同寿在其《贵州历史笔记》一书中几次提到丁氏家训对丁宝桢人生的影响:“在丁氏家训中,有一条由其祖丁公俊以诗的形式定下的世规,内容主要为:世代忠良、精忠报国、廉洁奉公、尊老爱幼。从丁宝桢入仕后的所作所为来看,其不仅没有违训之处,反使世代传承的家训得以发扬光大。”

丁宝桢在湖南、山东、四川任上,一直以清正廉洁著称。范同寿说,他为官廉洁,出发点是爱民之心,这样的家国情怀也体现在他对子女的家属教诲中。“诚如其在给长子丁体常(署山西浦州知府)家书中所言:‘至做官,只是以爱民养民为第一要事,即所谓报国者亦不外此。盖民为国本,培养民气即是培养国脉’;‘不使一事不可对民,一念不可对民’,‘凡有害民者,必尽力除之;有利于民者,必实心谋之’。而丁宝桢本人也时时自省,坚持‘民事即己事’,决不忽略延玩。尤其在廉洁方面,他对其子的告诫便极为透彻:‘银钱一事尤须清白,局中点滴均须归公。每月必将一切收数、支数各项,详细开折,呈送查阅,以昭清晰。不可一毫苟且。’这样的原则,在100多年后的今天,对从事公务者仍具有可贵的警示作用。”

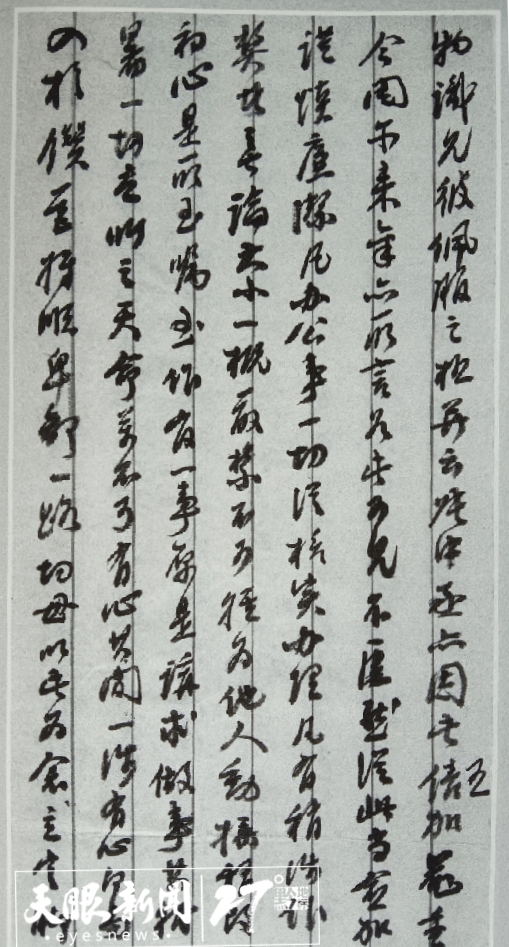

丁宝桢手迹《丁文诚公家信》

“三年清知府,十万白花银”的说法,在丁宝桢身上完全失效。“在他30多年的宦海生涯中,不仅与‘贪’字沾不上边,反而‘克已奉公’,多次将俸禄用于公务,以致临终时落得一贫如洗。”范同寿说。“贵州初起”时,丁宝桢即倾家财招募乡勇,以致事后竟无钱遣散所募之兵。而募兵们说:“你都倾家财解难,我们还要求什么呢?”于是众人散去。可见优秀品质是具备感染力的。

怠政、懒政一直是封建时代奸滑之徒的为官之道,相比之下,丁宝桢的勤政显得鹤立鸡群。这从他治理黄河、修缮都江堰时亲赴工地,恪尽职守中可见一斑。而他的刚正不阿,体现在最被人津津乐道并加以演义的“前门接旨,后门问斩”宦官安德海一事。范同寿说,对于这件事,《清史稿》中仅有140余字的简略记述。“民间因丁宝桢竟然敢于诛杀深得慈禧太后宠幸的安德海,对其胆识与勇气极为钦佩,故演绎出许多悬念迭生的故事情节,但这并无损于丁宝桢刚正不阿的形象。”

生活于中国近代大变革背景下的丁宝桢,不仅具备诸多传统美德,也拥有珍贵的创新品质。在当时近代思潮的影响下,他敢于冲破传统封建思维,大胆致力于“求富自强”的洋务运动。其中最具代表性的是他先后创办的上海、四川两个机器局。他还大力发展地方教育,在山东建尚志书院,传播儒学经典,教授自然科学知识,并创办了山东的第一个近代官书局——山东书局。至于在四川任上改革盐政,“受益最多的是本省不产盐、民众备受淡食之苦的贵州。”范同寿说。

范同寿认为,名噪晚清社会的丁宝桢,是近代贵州知识分子群体崛起的代表人物。“他不仅以勤政爱民第一要务,刚正廉洁,敢作敢当,取得了同时期官吏难望项背的政绩,直到临终还遗疏奏陈:“外洋和约,万不足恃,止可以安为攘,不宜重外轻内......勿以财用不足而近言利之臣,勿以时局多艰而行苟且之政,固结民心,即所以深固国脉”,其拳拳爱国之心跃然纸上。”

文/贵州日报天眼新闻记者 舒畅 历史图片由赵青提供

编辑/陆青剑 二审/姚曼 三审/黄蔚

周胜:警惕英国染指西藏,体现丁宝桢的雄才大略

编者按

丁宝桢(1820年-1886年),原名琼选,字稚璜,贵州平远(今织金县)人。政治家、改革家、晚清名臣。咸丰三年考中进士,选翰林院庶吉士,散馆授编修。因军功加太子少保,人称“丁宫保”。官至山东巡抚、四川总督,创办山东机器局、四川机器局,是洋务运动重要人物;智杀太监安德海,曾国藩称其“豪杰士也”;推行盐政改革,打通川黔盐运通道,解决贵州百姓用盐困难;治理黄河、修缮都江堰,被誉为水利专家;逝世后赠为“太子太保”,谥“文诚”,入京师贤良祠,山东、四川、贵州建祠纪念。有《丁文诚公奏稿》《十五弗斋诗存》《四川盐法志》等传于世。

2023年10月,大型历史题材电视连续剧《丁宝桢》在央视的热播,让关于这位晚清名臣被更多人认识,其清正廉洁、报国爱民的一生在新时代被以各种创新形式再现和传播,而其中那些具备当代价值的优秀品质,更让当下的人们津津乐道。

真实的丁宝桢,在文史研究者们眼中是什么样子?他们最看重丁宝桢品质中的哪些东西,以及对这位名噪一时的晚清人物做怎样评价和表达?记者就此采访了文史专栏作家、《旮旮角角贵州史》作者周胜。

文史专栏作家周胜的《旮旮角角贵州史》一书中,有四篇文章专门写丁宝桢。虽然同样讲到丁宝桢在山东任上时治理黄河,讲到丁宝桢的清正廉洁,周胜的叙述里却多了很多鲜有人知的细节和背景,多了不少趣味性和故事性——书名里的“旮旮角角”,并非浪得虚名。

诛杀安德海,是丁宝桢在山东干过的最为人津津乐道的大事,但周胜以一句“丁宝桢在山东干过的大事不止诛杀安德海”,让人顿生好奇。他说的是丁宝桢在山东时治理黄河,“当时预计要准备秸秆二千万斤,麻料一百九十万斤。丁宝桢在工地上监督,从黎明到二更,一直站在风雨之中,几乎天天如此。从正月二十九日动工,到二月二十四日合龙工竣,所用的物料,仅占按河员预算购办物料的一半,丁宝桢这才知道历来河工虚报贪污的恶习,深为恨之。”

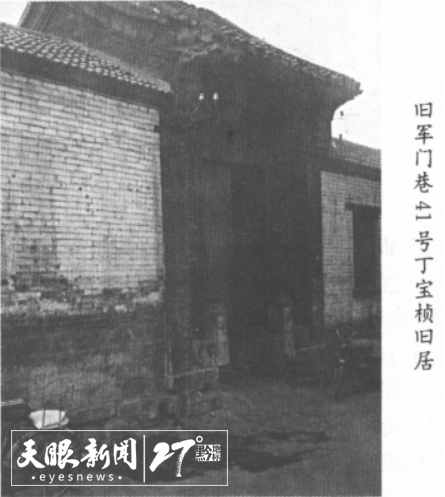

丁宝桢济南旧居

丁宝桢的清正廉洁也众所周知,但周胜认为他清廉简朴的程度“可能会出乎人们意料”。他任四川总督时,厨役因为向他索要工钱不得,竟然出言不逊。“丁宝桢气极,想把厨役开除,但又无钱清还旧欠。平时丁宝桢准备有一只衣箱,封条盖章。缺钱用时,就叫人拿去当铺典押二百两银子救急。这次也准备这样做了,正好成锦道来见,看到丁脸色不对,问是怎么回事。知道原因后连忙请藩司把这个月的廉俸送来,才解了围。”

周胜给丁宝桢算了笔账:“清代总督的年俸才一百八十两,无禄米,主要靠养廉银。湖广总督的每年养廉银是一万五千两,两江总督一万八千两,四川总督养廉银规定是一万三千两......这些钱听起来不算少,但不过,既要养一大家子人,还要雇幕僚佣仆,维持总督衙门的场面;再加上丁宝桢虽然自奉甚俭,但待人甚厚,亲戚故旧有求,总要出手相助。”更不用说贵阳修缮阳明祠,他要出资捐助;改革盐政后“岁增帑金百余万”,他却又一清如水,“均一介不取”,出多入少,难免捉襟见肘。

丁宝桢曾经对在成都尊经书院执掌的王阊运诉苦:“用度不足,思移一镇”——钱不够用了,想换个地方。王阊运哈哈一笑说,州县官因为苦缺,要求换个地方是有的,却没有听说过封疆大吏会因为入不敷出想要换地方。

周胜提到的丁宝桢在家信中对儿女的教诲,体现了其对生活简约朴素之美的推崇:“家用务宜节省,肥浓易于致病,不如清淡之养人。华服适滋暴殄,不如布衣之适体。”至于“事事悉存忠厚之心,不敢侮人,不敢慢人,遇有善事量力乐做,不可妄取民间一钱,如公余之内,稍有盈余,即以之救济穷苦贫民”,他自己确乎已身体力行。

丁宝桢手迹《丁文诚公家信》

周胜在书中还讲述了丁宝桢警惕英国染指西藏的旧事。他说:“在不少艺术作品中,丁宝桢给人们留下的印象似乎只是一个风骨棱棱的儒官廉吏,尤为人们熟知的是诛安德海、治理水患以及整顿盐政。殊不知丁宝桢还是一个洋务派,更是一个着力巩固西藏边防,抵御外国势力入侵,维护国家统一的爱国者。”

光绪二年(1876年),英国以“滇案”要挟清政府与其签订《烟台条约》,其中重要的一款即英人可以“入藏”考察,为日后英国染指西藏开启了方便之门。

对于从成都动身,准备经川康入西藏“游历”的英国人,丁宝桢经了解后得知他们表面上是考察通商事宜,实际是查看道路形势,为日后从印度经西藏进入四川及内地作准备。周胜在书中写道:“丁宝桢立即采取了相应措施,一是因有条约在先,只能设法‘婉言阻止,决不令其轻入’;二是万一阻止不了,便增派人员名为陪护,实为加强监察。”

都江堰丁宝桢像

除了尽力阻止和监察企图染指西藏的英国人入藏,丁宝桢认为长远之计应该是切实加强西藏边防。周胜在文中详细叙述了丁宝桢的种种做法:“他认为川藏一体,唇齿相依,经营好四川,就为西藏的防务提供了强大的后盾。他创办机器局,制造火药枪炮:改革盐政,实行官运商销,‘所收税羡截厘及各杂款至一百余万两’,增加了四川的财政收入。”在此之外,他还“整编绿营、防军,留强汰弱。所有防营均‘勤习枪炮阵法,并精练打靶等事’,要让这支军队‘足借一战,不至甘心让人’。”他再三上奏折强调英国对西南和西藏的野心,拒绝朝廷裁军减勇;提拔重用技术人才,让他们在洋务运动和发展新式机器工业方面中发挥重要作用等等努力,使得英国人在西藏通商的企图一时未能实现。

即使到了光绪十一年(1885年),丁宝桢已病重之时,他对英国人染指西藏的野心仍是忧心忡忡。当时,俄国也从新疆抄近路赴西藏。临终前的丁宝桢忧虑重重:“英人俄人又均有入藏之议,将来必肇兵端。”并在其遗折中说:“外洋和约万不足恃。”

周胜评价说:“丁宝桢在西南边陲呕心沥血,苦心经营,艰难起步,对巩固西南边防,维护国家统一和民族团结作出了不可磨灭的贡献,表现出了一个晚清爱国政治家的雄才大略。”

文/贵州日报天眼新闻记者 舒畅

编辑/赵怡 二审/姚曼 三审/黄蔚

赵青:丁宝桢的当代价值更多体现在其精神的传承

编者按

丁宝桢(1820年-1886年),原名琼选,字稚璜,贵州平远(今织金县)人。政治家、改革家、晚清名臣。咸丰三年考中进士,选翰林院庶吉士,散馆授编修。因军功加太子少保,人称“丁宫保”。官至山东巡抚、四川总督,创办山东机器局、四川机器局,是洋务运动重要人物;智杀太监安德海,曾国藩称其“豪杰士也”;推行盐政改革,打通川黔盐运通道,解决贵州百姓用盐困难;治理黄河、修缮都江堰,被誉为水利专家;逝世后赠为“太子太保”,谥“文诚”,入京师贤良祠,山东、四川、贵州建祠纪念。有《丁文诚公奏稿》《十五弗斋诗存》《四川盐法志》等传于世。

2023年10月,大型历史题材电视连续剧《丁宝桢》在央视的热播,让关于这位晚清名臣被更多人认识,其清正廉洁、报国爱民的一生在新时代被以各种创新形式再现和传播,而其中那些具备当代价值的优秀品质,更让当下的人们津津乐道。

真实的丁宝桢,在文史研究者们眼中是什么样子?他们最看重丁宝桢品质中的哪些东西,以及对这位名噪一时的晚清人物做怎样评价和表达?记者就此采访了贵州省社科院研究员赵青。

织金县丁宝桢陈列馆

贵州省社会科学研究院历史研究所研究员、贵州省黔学研究院执行副院长赵青,把其对丁宝桢的研究成果浓缩在了《展黔山雄直清刚浩然正气,做一代忠臣贤臣名臣的丁宝桢》一文中,该文章也是贵州省社会科学研究院第六轮重点学科建设“黔学”的阶段性成果。两个月前,赵青将该研究成果在贵州省图书馆举办的2024年新时代黔灵百姓讲坛上做了主题讲座。

讲座开场,赵青追溯了丁宝桢高祖由江西入黔缘由。乾隆时期中原人口快速增长,但此时贵州等西南地区因清初连年战乱,人口减少,清政府鼓励向西南地区移民,“雍正年间西南民族地区‘改土归流’的实行保证了中央有关政策的贯彻,在客观上也有利于移民的迁入。”据统计,“乾隆六年(1741年)时贵州人口241万余口,至乾隆十四年(1749年)达307万余口,8年间增加了66万余口,平均年增长率为 3.4%”,超过全国的快速人口增长率中有相当部分是移民的贡献。道光年间对清代贵州移民的一个不完全统计直接显示了贵州移民数字的庞大,全省清代移民贵州的客民户数达72492户,以每户4人计算,总计达30万左右。”织金丁氏先祖正是在这样的时代背景下从江西一路向西,移民到贵州平远州。

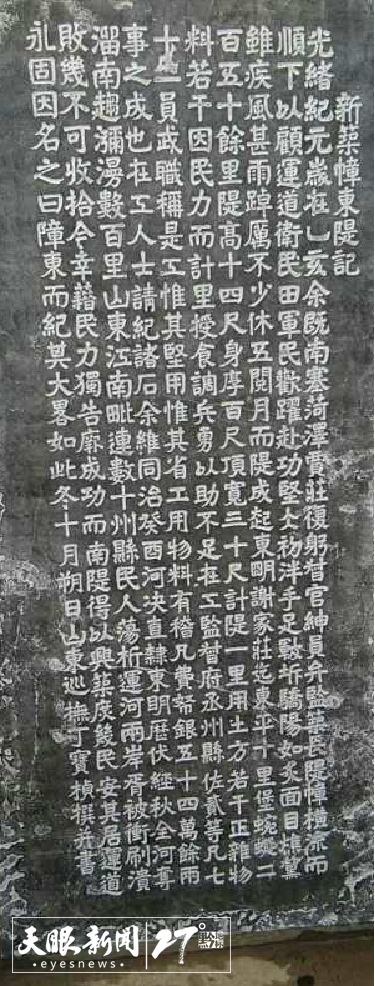

丁宝桢亲题“幛东堤”石碑

“四次乡试,五次会试,历经艰辛,才最终考中进士,选翰林。恰在此时,母亲病逝,回乡丁忧,遇上咸同战事,走上了不同寻常的书生报国之路。”赵青从忠、名、贤三个方面,用详实的史料、生动的事例,深度剖析了忠臣丁宝桢在国家危难之际,“散家财,募壮士”,护平远、守贵州、走山东,征战沙场,最终因战功卓著,加太子少保,人称丁宫保;名臣丁宝桢智斩安得海,一举成名天下知;贤臣丁宝桢在办洋务、兴教育、续文脉、改盐政、治水患、兴水利、整吏治、固海防等方面所取得的卓越成就。

作为有着多年积累的历史文化研究者,赵青从世界各地和相关史料中搜集了大量历史图片,它们有助于更为直观地认识丁宝桢所处的时代。藏于英国博物馆的皇太后仪驾龙凤旗图,藏于中国第一历史档案馆的丁宝桢奏折,汉砖上的三足乌图,以及至今留存山东、四川各地的丁宝桢碑刻、题字等等,都在赵青的论述中呈现。

在赵青看来,丁宝桢作为政治家、改革家,他的当代价值更多体现在精神的传承上。

她认为,在丁宝桢身上有很多宝贵的精神品质值得后人学习:精忠报国,有“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的爱国精神、舍我其谁的担当精神;以民为本,有勤苦耐劳的奉献精神和廉洁奉公的自律精神;刚正不阿,有嫉恶如仇、果敢刚毅的正义精神;吐故纳新,有敢为人先、变革图强的创新精神;坚韧执著,有一往无前、知难而进的愚公精神;知行合一,求真务实、身体力行的诚信精神。

赵青对丁宝桢的研究,包括他与其他贵州名人的关联。光绪十二年(1886年),丁宝桢在四川总督任上逝世,光绪十九年(1893年)《丁文诚公遗集》问世,李端棻为之作序。序言高度评价丁宝桢,认为他继起于胡林翼、曾国藩、左宗棠等同治中兴名臣之后,功勋未可限量——而作为中国近代教育奠基人、京师大学堂(北京大学前身)首倡者、戊戌变法主要推动者的李端棻,也是贵州举足轻重的晚清名人之一,贵阳一中前身贵州通省公立中学堂即是他一手创办。赵青也研究李端棻多年,并出版了专著《中国近代教育奠基人李端棻》。

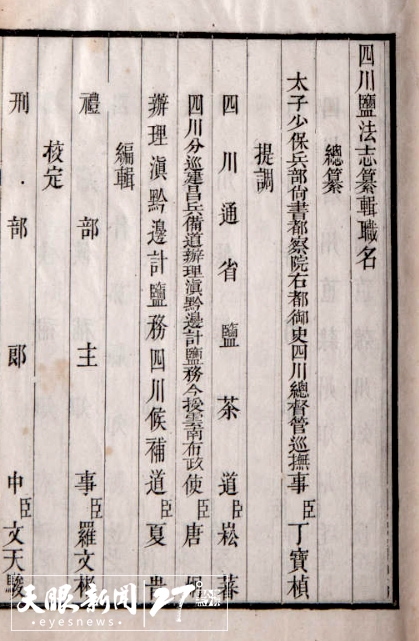

《四川盐法志》丁宝桢总纂,清光绪八年(1882年刻本)

赵青还梳理了丁宝桢与川黔三状元的渊源。一是四川省清代唯一的状元骆成骧。骆成骧入读尊经书院,尊经书院由丁宝桢聘大儒王闿运出任山长,骆成骧得王闿运教诲,最终考取状元。骆成骧的老师高培谷,他是贵阳人,光绪七年(1881年)到光绪十二年(1886年)间任资州(今资中县)知州,提携学生骆成骧,成为四川清代唯一的状元之师。高培谷在四川任职时,丁宝桢任四川总督,称他为“循吏第一”;二是贵州仅有的两名文状元之一的夏同龢,丁宝桢任四川总督时,夏同龢的父亲在四川任职,夏同龢随父亲在四川读书;三是贵阳青岩人赵以炯,在丁宝桢去世的光绪十二年(1886年),他破天荒中状元,成为云贵第一个文状元。

文/贵州日报天眼新闻记者 舒畅 历史图片由赵青提供

编辑/陆青剑 二审/姚曼 三审/黄蔚

来源:贵州日报报刊社官方新闻客户端“天眼”新闻 2024-05-23

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室