清王朝建立以后,通过康、雍两代的励精图治,国运渐兴,人文渐盛。故发展教育,培养人才是为立国之本的观念,早已深入人心,且已成为朝野人士的共识。雍正十一年(公元1733年),清政府为育才之急需,特诏令全国各省,于省垣必须建立一所类似高等学府性质的“重点”书院。地处西南边陲的黔省贵阳亦不例外。两年后,贵州巡抚元展成,亲题匾额,将原由王阳明先生的私淑弟子,明嘉靖间任贵州巡按的王杏创建于今贵阳贵山饭店对门六座碑街的阳明书院,改为“贵山书院”,即是全省的“示范”书院。

作为贵州全省的“重点”书院,在延师施教、人才训迪、规制管理、经费拨给等方面,无疑也要成为全省书院施教管理的先范。所以在乾、嘉时期,贵山书院在这些方面,可以说已达到了贵州书院教育史上的一个高峰。是时,又尤以被誉为“贵山三先生”即黔中乡贤陈法、艾茂和闽宿张甑陶最为卓异,而“三先生”中,又以陈法为最,堪居首位。

陈法字世垂,一字圣泉,号定斋,学者称定斋先生,安平(今平坝)人。清康熙五十二年(公元1713年)举进士及第后,入选翰林院庶吉士。在馆阁时,与同榜兴县孙文定嘉洤、高密李侍御元直相友善,尝日砥砺程、朱宋儒之学,一时被目为“三异人”。康熙五十六年(公元1717年)充顺天乡试同考官。翌年,充会试同考官。初露其学行、才艺深厚的功底和主持国家人才考选工作的才干。后放外任,雍正八年(公元1730年)授直隶顺德知府,尝兴办义学以培养地方后进。寻引疾归。乾隆初调山东登州知府,擢运河道。复调怀阳道,考论河务。十年(公元1745年)调直隶大名道。是时曾为河督白钟山辨,遭革职发配塞外十六军台効力。陈法以四匹骆驼负书数万卷随到军台,日夜披览研习,著述笔耕,聊以自娱。军台旧无井缺水,陈法探其地教人掘井,遂得清洌甘泉,远近赖之。民众感其恩,遂称之曰“陈井公”。乾隆十四年(公元1749年)赐赦回京。虽得陈宏谋力荐,应诏经学,然陈法已无意仕进,遂决意归里,或可为桑梓的教育事业、人才培养,作出应有的奉献。

早在明代天启年间,由于以东林书院为倡的自由讲学之风的盛行,有的书院甚至被冠以“讽谕朝政,裁量人物”的“议政”机构,有力地冲破了当时政府对其实施思想专制的控制。于是明朝政府采纳了南康(今江西星子)推官李应升提出以白鹿洞书院为例的“洞学科举”的主张,即书院的山长学官由政府委派,书院的教学经费、师生膏火由政府拨发,每年科举考试应给书院一定的指标名额。这样的举措,不言而喻,书院的一切教学组织管理,也就自然纳入政府的全面掌控之中,所有的教学活动,必须在科举考试指挥棒下运转。也就是说,书院基本上完成了“官学化”的历程。

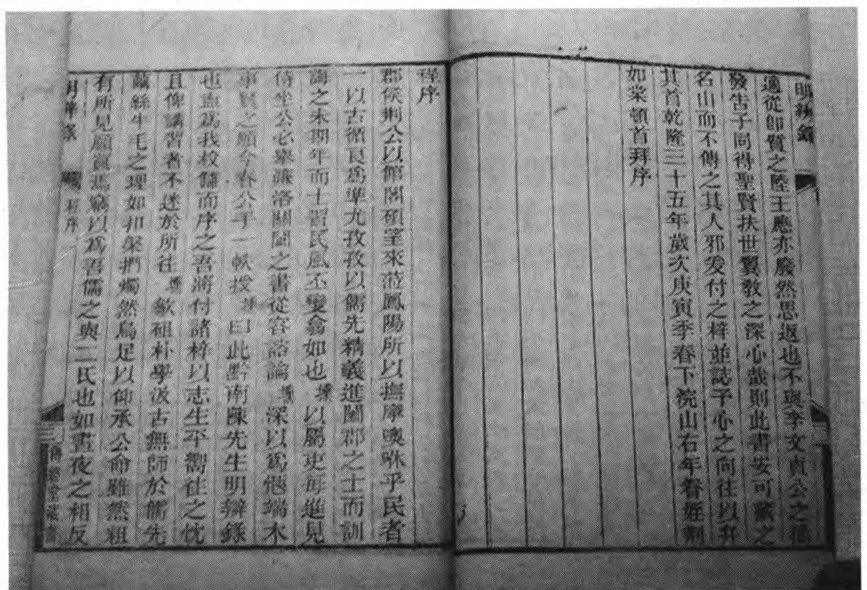

陈定斋《易笺钞》

陈法回黔至省垣贵阳,即被礼聘主贵山书院讲席。是时全的书院教学,基本上都承袭主要以“八股取士”的“明制”,相继纳入了“官学化”的教学模式。一般书院的山长,基本上都以八股时文为主要教学内容。严重者致空疏无用之学泛滥,真才实学却无所事事,科举俗学的流弊已暴露无余。面对这一社会现实,也有不少真正的经师、人师,不为时所蔽,仍坚定不移地以自己精湛博通的学识、深厚坚实的学问功力和师表先范的人格魅力去训诲诸生,启迪后进。陈法这样的乡贤名师,就能堪为其任,堪称楷模,且能当之无愧。

陈法主“贵山”讲席伊始,首要之事是:整饬规制,革蔽鼎新。先申明学约,制订规章,把整个书院的一切教学活动事务工作,纳入规范管理。向学子痛陈科举俗学的弊端,明确奖惩制度,严明学规纪律。竖定不移地强调,施教,必须以教养为先,以实学为宗,决不能仅教以应付科举的俗学时文;为学,必须潜心正学,学以致用,同样决不能仅以学习八股时文,应付科举考试为唯一目标。尤其是更不能像当时的一些学校、书院的教学情况:“博士倚席不讲”,多无学无术;“弟子散处私肆于家”,临到科考时,仅于书肆购两本制义八股文选,随翻数页,或硬背几篇,最后走进考场去瞎碰一回运气。就科举制度客观地说,也不失为国家遴选拔举人才的相对比较科学优秀公平的举措,也是当时知识分子获取名份、寻求仕途的唯一门径。至于“八股”,仅是考试作文特定的一种体裁方法,是作文考试“标准化”的一种“刍形”。关于仅考“四书”制义时文其实只不过是规定科考的出题范围,抑或学子答题和考官阅卷的内容依据,类似于今天的考试大纲和指定的教材课本。所以当时的学校、书院,有关科举考试的教学,仍然占有相当重要的地位。优秀的名师,同样也为之重视,只不过不会将其作为唯一的教育目标和仅有的教学内容。甚至绝对不会教学子如何去猜题押宝,应付考试的一套自欺欺人之术。陈法等“贵山三先生”,就是这样名副其实的优秀名师。

陈法在贵山书院任教期间,首将乾隆壬申(十七年公元1752斗)、癸酉(十八年公元1753年)两年的全部束修薪俸凡二百金,捐给书院,“遂付质库,取其息以为书院公费”,作为诸生膏火之用。并将此事之原委,纪其案牍,镌之碑石,嵌于堂之东壁。后此碑被移嵌今扶风山之尹道真先生祠内。由于黔地相对闭塞,图籍稀缺。陈法遂数次派人前往京师,购置内版图书贮之院中,供师生披览研读。对黔省教育文化的发展,也起到了一定的促进作用。

陈法主贵山书院讲席,长达近二十年之久。二十年如一日,备尝艰辛,艰苦卓绝,循循善诱,谆谆教诲。明确提出教人育才的目的:“不过使之循乎子臣弟友之常,谨乎视听言动之则。而求之遗经,以致其知。反之身心以践其实,去乎外诱之私,充其本然之善,如是而已。”而且强调做人为学,决不可“为富贵利达,得失荣辱所牵引”。其道德修养,必须“全乎仁、义、礼、智”,求其“格物致知之功”,修其“庄敬函养之素”。如是去立身行事,才“不致猖狂妄行”。从这一目的出发,陈法除按部教以经、史、子、集各类传统典籍外,还根据自己一生为学施教、从政做人、兴利除弊的经验得失、心得体会,以及研究学问的成果,亲自撰述编写各类教材,以培养具有真才实学,能“达则兼济天下,穷则独善其身”的经邦济世之英才。

陈法所著教材有如下几种:

《制义醒心集》30篇,《敬和堂文稿》20余篇(《安顺府志》作200余篇),均作为书院月课的教材。都是亲自手订的优秀范文,同时教给学子各类作文的规则方法。主要目的在于着力挽回科考之颓风,陈说时文之利弊。真可谓“苦口婆心”、“情词恳款,仁义周匝,沁人心脾”。在做学问和学术研究方面,有《四库全书》著录的《明辨录》一卷。主要内容是辨明陆象山、王守仁与程伊川、朱晦庵学术宗旨的不同处,即陆、王心学与程、朱理学之异同。引导诸生要“潜心正学,严诋异端”。并教育诸生不论为学,还是做人,均要“明于是非之理,严于义利之辨”。“去乎外诱之私,充其本然之善”,“知善之当为,恶之当去”。以“智、仁、勇之达德”,以“学、问、思、辨、行”之功而达道。这才是立身行事,做人为学之根本。

最为有名的是被《四库全书》采入的《易笺》八卷。是书虽在军台时始作,而在主贵山书院时定稿,并以作书院教材而得以远近传播。陈法以此平生《易》学研究的不朽成果,教授学子,其目的正如其在《易笺自序》中所云:“《易》之为教,虽曰精微,然道不外乎人伦日用。《易》所言者人事耳。术数之家,支离破碎,非圣人之本意。故其言简严,又因象数难明,诸家因文解义,未能犁然有当于人心,余之病此久矣!”此外,陈宏谋在专门为《易笺》所作的《序》中,更进一步阐明此一大旨:“《易》所言者人事,远在乎天下国家,近之及于旅讼家人;大之关乎穷通得丧,小之不外日用饮食。即是卦之义与象,以明乎是卦之理。此道之不可须臾离也,是《易》较之他经,更为深切著明矣。”由此可以看出,陈法以《易》立教,决非如当时及至今日之社会上一般习《易》者,仅言其天地风雷迷信诸象,阴阳怪异支离破碎之说。而是抓住了《易》的根本,即抓住了天下国家兴衰治乱,人事治世伦常日用,兴贤育才治国安邦的大计。要学子永远记住学《易》的宗旨:“天行健,君子以自强不息”这一伟大的进取精神。

陈定斋《明辨录》

在学术渐次被考据所垄断,书院教学逐渐围绕着科举考试的指挥棒运转的乾、嘉时期,陈法能在贵山书院掌教的二十来年中,另辟蹊径,别开生面,在黔省可谓独树一帜,在省垣亦可谓独占鳌头。不仅培养了一大批具有真才实学的人才,而且开黔省书院教育的一代新风,且为日后的掌教者树立了一个先范榜样,其影响永远光耀于后世。陈法在贵山书院的育才业债,当之无愧地应在中国自唐宋以来的书院教育发展史上,留下光彩夺目而厚重的一页!

来源:方志贵阳

转载来源:南明区人民政府网站 2024-07-18

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室