平定普定之后,明廷在安顺地区设立六个长官司。洪武十八年,废除普定府后,以其旧地分为三州、六长官司。六长官司包括了宁谷、西堡、十二营、康佐、募役、顶营司。今当地存在一些与这些土司相关的山城遗存,分别是关岭布依族苗族自治县顶营司城、大塘山营盘和普定县沙家屯遗址。

顶营司城门

顶营司城位于安顺市关岭布依族苗族自治县顶云街道办事处新城社区八角村顶云组。距离关岭县城约6公里。城址依山而建,山势北高南低。整体面积约10万平米,墙体长约1.5公里。墙体下部保存较好,上部破坏严重。东北面位置比较险峻,形成山险,可作自然屏障,未砌墙。大部分为毛石垒砌,局部地方发现有加工的錾痕和楔眼。墙体高3.7米、厚1.9米。西南角墙体有瞭望孔,两孔相距约7米,距地表2.85米,孔高0.38米、宽0.2米。南壁保留女儿墙,外墙高3.2米,女儿墙残高0.8 米,厚0.8米。

有城门两处。东门,卷拱保存较好。门宽2.75米、内高2.7米。顶部前额有一块石匾,长0.87米、高0.55米、厚0.3米,内刻迎恩门3字,落款可辨识崇祯十七年(1644年),现已风化严重。西门已经被破坏。

大塘山建筑基址近景。(关岭布依族苗族自治县文体广电旅游局提供)

西北角有石铺路至坪寨河,路宽1.4米,外边有0.6米宽栏马石,残高0.5米,局部地方有台阶,台阶高0.15-0.2米。墙体依山垒砌至山顶,山顶上也有一圈墙体。墙体局部地方残存有女儿墙,外墙残高2.5米,女儿墙残高0.6米、厚0.9米。调查中采集到少量的青花瓷片,多系清代。

郭子章所言“土司无城”是当时惯例,主要是为了限制地方势力过于强大,便于边疆治理。但实际上存在着不同的情况。其一是平头司之城,得到了中央的许可修建,其目的是为了防范蛮贼侵害;另有一些山城,是地方势力筑建的山地防御工事,如海龙囤等,这种山城有的甚至是与当时中央朝廷的冲突产物。

那顶营司城的性质是什么呢?其修建得到了中央的许可,亦或是地方势力私自修建?

从地理位置来看,顶营司城往东距离关岭守御千户所城直线距离仅6公里左右,往西至永宁镇(曾作为永宁州治)直线距离亦不足9公里,且位于东向西驿道之上。明廷对贵州的经营尤其重视“一线路”的管理和控制,因为其系中央对西南边疆治理的基本保障。按常理而言,不会容许地方势力私自建城于驿道之上。弘治《贵州图经新志》记载:“顶营长官司所部皆仲家,与汉人友善。呼曰同年,性勤啬,善艺木棉。取崖蜂之蜡,贸易生,疾病不服药,惟取鸡骨以卜之。服食器用、婚丧葬祭,与本州同。”可见顶营司与汉人友善。咸丰《安顺府志》记载,“洪武十八年,普定府废。明年复建阿苴,沙氏为长官。令从征官罗录副之”。即顶营司正长官为土著沙氏,副长官为从征而来的罗氏。有学者考证,顶营司副长官在早期为程氏,宣德年间才变为罗氏。这一区域被认为是罗氏驻地,在城址西部数百米处,少有罗家大、小屯,处于陡峭的山顶。推测顶营司属于非悍非叛之类,其修建山城可能是得到了政府的许可,甚至是中央治理边疆的信赖依托,筑此山城帮助政府管理该区域。

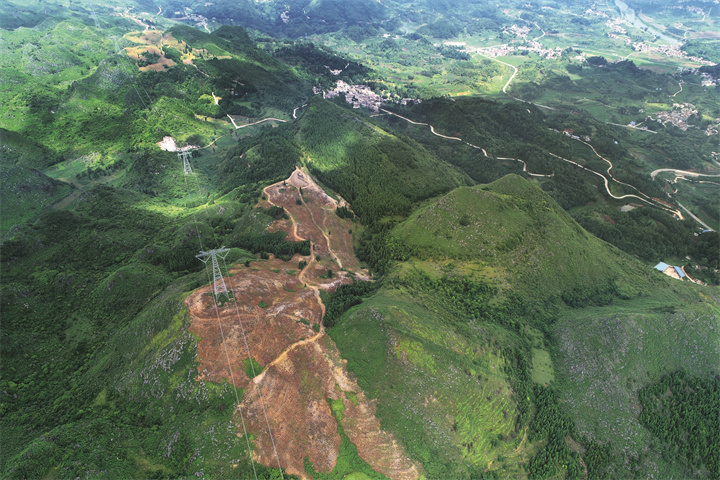

普定沙家屯全景

大塘山是位于关岭布依族苗族自治县沙营乡羊肠村东北,被认为是沙氏故居。营盘墙体依山而建,城墙为毛石垒砌,石头比较细小,多不见明显錾痕,这一特征与安榨城类似。墙体长约1000米,城内面积约45000平方米。城墙厚0.9米,残高1.5米。城墙内残存有一些建筑基础,也是毛石垒砌,破坏严重,由于城内杂草丛生,所以建筑结构不明确。中部稍微平整,保存一处建筑台基,为条石干缝垒砌。壁面经过仔细加工,錾痕细腻。从基础结构判断,两边有厢房,中间为天井。天井后面为正殿,正殿通常24米。正殿后面还有一台地,进深9米。正殿地面现存两座清代墓葬,年代最早者为同治七年所立。

同治七年勒石刊碑的墓葬,表明该建筑基址废弃最晚年代在同治年间。采集有青花瓷片和滴水瓦当残片,有比较厚的瓦片。从采集的遗物推断,这里是明代遗址。一般认为此处系时任土司沙其龙第一住所,后迁址沙营村,遂废。相距约2公里的沙营村官寨,被认为是沙营司的衙署所在,残存有一段堡坎石,长约20米、高2.5米。据村民介绍,原来有衙门巷口、花厅等,现在都不复存在。除此之外发现一个柱础石,平面圆形,腰部八棱形,有雕刻,底部四边形。

沙家屯遗址位于安顺市普定县马场镇上官村上官组,小名大屯上。大屯上营盘遗址位于上官组东侧山上。群山连绵,外城墙环绕5座山头,平面近似等腰三角形。外城面积约30万平方米。城墙围绕东侧的4座山修建,东至马鞍山山腰。内城面积约8万平方米,修建在主峰山大屯之上,南边悬崖峭壁,西北面呈缓坡状。城墙依山而建,破坏较为严重。普定马场一带明代属于西堡长官地辖地,长期以来均认为沙家屯与西堡长官司有关联,上官组村寨即是西堡司治所所在。但是在调查中我们并未采集到年代明确的瓷片等遗物,也并未发现建筑基础等。小城的修建可能与大城并非一个时期,其墙体的砌筑方式、面积规模更接近于清代的营盘。但是沙家屯大城的城内面积能达到30万平方米,其规模并非一般营盘遗址可相提并论,足以与一些卫城相当。同安榨城的认识一致,这等规模并非一两个村寨所修建。囿于没有实物证据和文献参考,对该山城的认识还需要进一步的工作。

相关链接

关索岭建筑门

关索岭古驿道

关索岭古驿道位于关岭布依族苗族自治县关索镇关索东,又名“关关上”。相传因三国蜀将关索南征到此而得名,为滇黔交通孔道,古言“非古正道”。洪武十五年六月平叛之时,朱元璋特谕“若通过关索岭路,慎勿与蛮人战于领上,当分兵直捣贼巢以掩袭之,使彼各救其家,不能纠合以抗吾师”。克乌撒后又谕:“可以大军揉之,开此道以接普定”。

驿道东起灞陵桥,西止县城东边街口,全长5公里,道宽3-4米,梯级形路面,块石铺就。依山就势,蜿蜒曲折,《永宁州志》云:“山势陡峻,曲折而上,凡四十三盘,方至顶上”,为黔滇古驿道最为陡峻险要的部分。

驿道上现存灞陵桥、御书楼、双泉寺、顺忠祠遗址等。灞陵桥,又称“关岭桥”。据《安顺府志·关路津梁》载:“一名关索桥,以在关索岭麓也。又名八里桥,以关索岭关口至桥八里也。桥左右各植黄果树,盖千百年物。至清道光丙戌夏,桥古树倒于河,桥圮其半。”道光十五年(1835年),“知州黄培杰捐廉,绅士彭上卿、张□德暨州士民助之补修。”东西向,跨灞陵河。新中国成立前夕遭国民党溃军炸毁一孔,遂废,1982年县人民政府拨款3万元复修断孔,因工程质量差,当年被洪水冲溃,至今仅剩两孔。

哈马关现状

哈马关

哈马关位于黔西南布依族苗族自治州晴隆县光照镇哈马村哈马庄组彭柱海民居南侧10米处,又称海马关。始建于明洪武年间,阁楼建在石砌拱门形关口上,门高2米,宽2.4米。万历戊午年正月(1618年2月),永宁州知州毛宗长捐集银两维修哈马关,并亲笔墨迹勒于石碑,镶嵌于门洞上方,碑正中阳刻“玄天宝殿”四大字,至今仍清晰易辨。头题“永宁州知州毛立”,落款“万历戊午年正月造”,为阴刻。咸丰《兴义府志》记载:“在县城东十二里”。通志云:海马关在城东十二里,两山之凹广止寻丈,旧有关跨其上阁,下仅容一骑往來。安南志云:哈马关在城东十二里,两山间广寻丈旧有真武阁跨其上。按海马关,安南志作哈马关,或云当作下马关以关险仅容一骑往來,峻险须下马而行,故关名下马也。今设有塘,仅塘兵五驻守,宜撥弁增兵。”

来源 | 《乡村地理》杂志

文 | 闵凯 新媒体编辑 | 徐婕妤 二审 | 张芬 三审 | 赵林

转载来源:贵州日报报刊社官方新闻客户端“天眼”新闻 2024-08-02

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室