从左至右摄影/蒋骁 王晓 蒋骁

外瞥屯堡,

碉楼林立,石舍俨然,寨墙高耸,垛口密布。

内觑屯堡,江南民居,阡陌纵横,戏楼喧闹,古树浓荫。

黔贵一隅,它已端坐六百余年,直到扬尘散尽,门前花开。

01

跨越600年的屯堡史诗

云山屯 摄影/蒋骁

“屯军堡子,皆奉洪武敕调北征南……散处屯堡各乡,家人随之至黔”。——《安顺府志·风俗志》

屯堡在人文旅游版图的排名上,跟随在大唐西安、宋代开封后面,是明朝至今保留的化石级别的人文景观,是活态的明朝风景。

航拍天龙屯堡 摄影/蒋骁

1381年,明朝著名的太祖平滇事件改写了贵州历史,20几万征南士兵从江淮平原出发,走进云贵大山里。

江淮水乡的吴侬软语在云贵山地响起,洪武年间的“调北征南”,让二十万军人在贵州扎下了根。在“征南”之外,明王朝又发动“调北填南”,令百姓从人口稠密、土地稀少的地区移民“就宽乡”,成为数量众多的“民屯”。

本寨 图源贵州省文化和旅游厅

安顺,则是贵州卫所、屯堡最密集的区域之一。

时至今日,走进安顺,沿滇黔公路一路向西,在西秀区、平坝区、普定县、镇宁自治县一带,分布着300多个古村落,居住着20多万屯堡人。

图源贵州省文化和旅游厅

在安顺府志中,记载了入黔大家族。今天蔡官的王氏,来自安徽;幺铺的陈氏原籍江南应天府石灰巷,始祖陈再兴于明洪武十年(1377)年入黔;今天云峰八寨的金姓原籍江南应天府,始祖于1369年入黔,分居于城中、旧州、章家庄等地。

摄影/王晓

02

屯堡建筑为何偏爱“石”尚风?

摄影/王晓

游览过几个屯堡村落,你一定会对满眼的“石头”印象深刻。屯堡古村都是石头的世界,石头房子、石头墙、石头巷子、石头路……就连屋顶上也没有瓦,而是一方方切割得整整齐齐的石片。

摄影/蒋骁

屯堡建筑最初建立主要是为了达到守卫边疆的政治军事目的。在战火纷飞的冷兵器时代,石头的大量采用是因为其坚固具有军事防御性。

屯堡以石头寨墙或村民房墙连体,再配上石头建造的碉楼、碉堡,形成了易守难攻的建筑群体。

屯堡村寨内部的巷道更是互相连通交错的,形成“点、线、面”相结合的三位一体防御体系。

靠巷子的墙体留着较小的窗户,既可以采光,又形成了遍布于巷子中的攻击口,这样可防可攻,又可保障人身安全。

图源贵州省文化和旅游厅

安顺云峰八寨是聚集群落的称谓,三屯(云山屯、雷家屯、吴家屯)连八寨(洞口寨、本寨、偏坡寨、翟家寨、雷家寨、全家寨、竹林上寨、竹林下寨)。

摄影/王晓

从元代到现今,移民走进这个山谷间的人家都依据风水先生的安排而构建房屋,形成了与徽州建筑格局对应的八卦阵,且是镇中有阵。屯堡建筑风格毫无疑问来自徽派审美与规矩。

摄影/童婧

03

在山地克隆了水乡的生活方式

摄影/王晓

当你走进屯堡,会发现600年前的江南风物在这里被定格。

屯堡人至今说朱元璋的普通话、穿马皇后绣花鞋,住在雕刻有江南花纹的石头房子里。

上图 下图 摄影/王晓 童婧

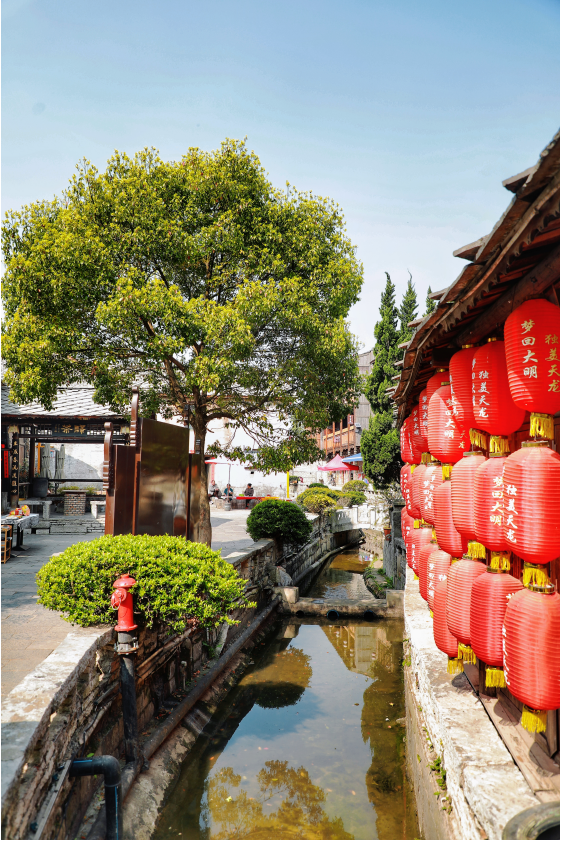

天龙屯堡,坐落在从贵阳通往黄果树瀑布的必经之路,这座古镇是贵州较早进行旅游开发的地点,也就成了很多人结识“屯堡”的第一站。

摄影/王晓

为纪念随明军入黔的四位始祖而修建的“四公碑”、拥有六百多年历史的古屋“九道坎”、还有从民居开辟为地戏表演场地的“演武堂”,无不诉说着它的风采。

摄影/王晓

如果你对屯堡感兴趣,就有可能听说过鲍家屯、吉昌屯、云峰八寨等,它们都聚集在古驿道的周边。

鲍家屯 摄影/李行

在云峰八寨的核心景区中,云山屯是形象代言的名片,更是江淮民俗实景在山地演绎的教科书。

寨前古树浓荫,两山夹峙,山势险峻,仅有一条盘山石阶可进入屯门,门洞深数十米,上有歇山顶箭楼高耸雄踞,是屯堡村落群中最完整地保存着石砌屯门、城楼、寨墙等古代军屯防御设施的村寨。

云山屯

虽然600多年的时光已过去,但屯堡依旧“明味”十足。

凤阳汉装

穿过屯门,乡间小道两侧穿着天蓝色宽袖大袍、腰缠织锦丝带,着装与现代人迥异的妇女渐渐多了起来,或匆忙赶路,或安坐门栏。

摄影/王晓

其实,这些衣饰奇特,甚至无法用普通话交流的屯堡嬢嬢却是不折不扣的汉族人,他们的服装被称为“凤阳汉装”。

她们的服饰,可以用一段诙谐的顺口溜来概括:“头上有个绕绕,脑后有个泡泡,耳朵上两个吊吊,胳膊上两个道道,腰间有个扫扫,脚上有个翘翘”。

摄影/王晓

让我印象最深刻的是,鞋尖高高翘起的天足绣花鞋。明朝时男子在外征战,女子须一人顾家,便在鞋头藏入刀片以防身,久而久之,妇女们便用针线把它缝合起来,就演变成了现在的翘翘鞋。

翘翘鞋 摄影/王晓

喝大碗茶

六百年前,金戈铁马的故事要从一碗大碗茶说起。

摄影/蒋骁

明洪武年间,屯堡人的祖先“调北征南”到贵州,路上行程一年,吃无油无盐的粽子、喝山溪河谷中的生水,难免肠胃不好、身体欠佳,为了将生水消毒杀菌,当时的人们就将三种秘方中药撒到生水里喝,既消毒,还能驱寒,最终“无一人损失”。

摄影/童婧

从此,传内不传外的大碗茶三种秘方,在屯堡本地人中代代相传至今。生姜、金银花、甘草、蜂蜜、本地茶叶以及秘方混合成一碗大碗茶,质朴茶香,一口下去唇齿回甘~

在这六百年间,在供人停歇休整的茶驿,好客的屯堡嬢嬢都会为来往的人准备一碗大碗茶。

摄影/蒋骁

神秘地戏

安顺地戏又被称为“戏剧活化石”,是流行于贵州省安顺市的一种民间古老戏剧。2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

目前流传的300多堂地戏,安顺西秀区占190余堂。

摄影/蒋骁

安顺地戏的行头,主要有脸子、靠旗、雉尾、长衫、战袍、战裙、兵器、手帕、折扇等。除特征突出的脸子外,其他行头与古典戏曲中的同类行头都比较接近,特别是靠旗、雉尾、长衫、战袍、战裙。

摄影/蒋骁

面蒙青巾,腰围战裙,戴假面于额前,手执戈矛刀戟,随口而唱,应声而舞。野蛮的唱腔、古老的戏台,栩栩如生的屯堡地戏展示着它经历过的岁月。

摄影/王晓

一段“野蛮”唱腔

一条“温柔”古巷

跨过时间长河

在贵州,做回“大明梦”

来源:贵州省文化和旅游厅原创首发

部分资料来源于乡村地理杂志、地道风物、贵州日报、云峰八寨

作者:童婧

转载来源:贵州省文化和旅游厅 2024年08月03日

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室