张之洞:黔山贵水滋养 文化研究正兴

“每当风清雨过,岩壑澄鲜,凭栏远眺,则有古树千红,澄潭一碧,落霞飞绮,凉月跳珠,此则半山亭之大观也。”今夏,《少年张之洞与安龙历史文化展》在黔西南州博物馆展出一个月,40件(套)张之洞少年时代诗文题材的历史文物和碑刻、楹联拓片,讲述张之洞与黔西南的不解之缘。

《少年张之洞与安龙历史文化展》在黔西南州博物馆举办。受访单位供图

一篇《半山亭记》吸引观众张珉驻足,他感慨说,“张之洞是少年英才,贵州给予他良好的成长环境。”

张之洞1837年生于贵阳,成长于黔西南安龙县,1863年(同治二年)中进士第三名“探花”,授翰林院编修,历任教习、侍读、侍讲、内阁学士、山西巡抚、两广总督、湖广总督、两江总督、军机大臣等职,官至体仁阁大学士,死后谥“文襄”。终其一生,他主张“中体西用”,致力于实业救国,为官清正廉洁,是晚清中兴四大名臣之一,洋务运动代表人物。

张之洞像。

位于南明区博爱路六洞街,张之洞的石像和生平简介伫立于此。197年前,张之洞在这里出生。六洞街前的贯城河上曾横挂有六座单孔桥,因此得名六洞桥,《贵阳府志》记载“六洞桥在永祥寺前,有桥六,横卧碧波间”。其父张瑛任贵州贵筑县官期间,张之洞生于六洞桥之藏甲岩(孔明洞)侧,故取名“之洞”。

张之洞在家排行老四,4岁入塾读书,8岁读完“四书五经”,11岁时随父到安龙县半山亭赴宴,张之洞即席创作700余言《半山亭记》,12岁在贵阳出版第一本诗文集《天香阁课草》,16岁中举,可谓是少年天才。18岁迎娶都匀知府掌上明珠。

在安龙期间,张之洞创作了《半山亭记》《赏荷即事》《龙溪砚记》《天香阁十二龄课草》《十八先生祠堂记》《吊十八先生墓文》等名篇,这些诗文多与黔西南历史遗迹有关,是研究地方明清历史文化的重要资料。

张之洞石像。

从贵州走出,张之洞始终不忘贵州,用实际行动支持贵州教育事业的发展,一生贵州情。

据贵州文库系列丛书《蟫香馆使黔日记》中记载,严修被派到贵州担任学政期间,向官拜两江总督的张之洞建议,委派一批贵州优秀学生到湖北学习深造,学成后回贵州任教,以改变贵州教育的落后现状。

张之洞从湖北写了封《为开办学堂派人来鄂留学敬告父老书》,说自己幼年跟随父亲在兴义(今安龙)读书,因感念先人旧治地,愿为振兴贵州教育作出贡献,表示愿意出资为贵州建立中学堂和高等小学各一所,并要求贵州选派学生前往湖北学习,所有学生的学费、交通费、伙食费全部由他承担。

严修按照张之洞的思路改革贵阳的书院,课程增设了算学、格致、英文、地理等。后由于缺乏数学教师,严修专门致电张之洞请求帮忙,张之洞立即派幕宾郭竹居到贵阳学古书院教授算学。

为推动兴义府发展新式教育。1907年,张之洞提议将兴义府城书院改为中学堂,附设高等小学堂,并捐银1000两,置田租56石,以供兴义府中学堂修缮校舍、添置课桌椅之用;又捐银3000两,从日本购买5000册图书包括中小学教材、实验仪器和教学标本等,并派专人千里迢迢运到兴义。由此可见张之洞对家乡的一片深情。

近年来,贵州实施“四大文化工程”,不断加强历史文化方面的研究推广,张之洞等历史文化名人成为学者们关注的重点。

在张之洞诞辰180周年之际,贵州联合武汉大学等在安龙县召开学术研讨会,共收到全国各地专家学者论文83篇,分为“张之洞父亲张锳生平业绩及张之洞出生问题的研究”“对张之洞政治、经济思想的研究”“对张之洞教育、文化思想的研究”“张之洞艺术思想的研究 ”“张之洞研究综述与历史形象探讨”“对张之洞思想现实运用的研究”“张锳张之洞父子的贵州情”等8部分,与会专家、学者以多个视角对张之洞进行深入研究与探讨。

为推动张之洞研究,今年初,黔西南州张之洞文化研究院在兴义成立。

历史文化学者、贵州师范大学历史与政治学院教授王进曾发表《经学哲学与政治——以张之洞王国维关于经学科大学及其课程设置的分歧为中心》等关于张之洞研究的理论文章,他表示,张之洞对于贵州有着重要的价值,在贵州大力推进“四大文化工程”的背景下,未来,贵州学者关于张之洞的研究也会越来越多。

策划/周黎兵 黄蔚

文/贵州日报天眼新闻记者 赵相康

编辑/赵珊珊 李娟 二审/曹雯

三审/黄蔚

张之洞父亲张锳与安龙

今夏,兴义民族师范学院原创校园舞台作品《灯火》持续上演。该剧以“知府添灯油”故事为引,讲述了晚清名臣张之洞的父亲张锳在兴义府任知府的14年间,重教兴学、以文化人,其子张之洞在父亲影响下,从小树立“修身齐家治国平天下”的家国情怀,奋力求索的一段佳话。

时光流转百年,今天的安龙流传着张锳“知府添灯油”的劝学故事:道光年间,每到夜里交更时,就有两个差役从知府衙门中走出,一个提灯笼,一个挑桐油篓,见到哪户人家亮着灯光、并有读书声,差役便会停下来,高唱一声:“府台大人给相公添油啰!”读书人应声开门后,差役便从油篓中舀出清亮的桐油,倒进读书人的灯盏里,并补上一句:“府台大人祝相公早取功名。”

安龙招堤。

张锳入黔

从贵阳驱车前往黔西南州安龙县的270公里,一路上高速畅行,风光旖旎。

位于新安镇杨柳街北段西侧的招堤是安龙县一道靓丽风景,盛夏时节,这里绿荷繁茂,垂柳依依,景色宜人。

招堤中央的广场上,晚清中兴四大名臣之一的张之洞塑像耸立于此,孩提时代,张之洞曾随父张锳在这里生活。

据《贵州省志·人物志》记载,张锳系清直隶(今河北)南皮人,嘉庆十八年(1813)举人,道光六年(1826),张锳以大挑知县入黔。

所谓“大挑”,即清嘉庆年间对三科不中进士的举人,由吏部据其形貌应对挑选,意在推荐举人出身的士人为官。其侄子张之清在撰写的《张锳行状录》中记载:张锳“伟躯干,神采英毅”。张锳因此获得出仕机会。

对于屡仕不中的张锳来说,尽管黔路漫长,生死难料,但他极为珍惜这次机会。道光六年,张锳补贵州安化县(今德江县)知县,之后调贵阳府贵筑县(今贵阳)知县,后迁黎平府古州厅(今榕江县)同知。道光二十一年(1841),张锳署兴义府知府,来到安龙为官,他感慨:“郡境山川奇秀,风气敦庞,士乐诗书,民安耕凿,冁然喜。”

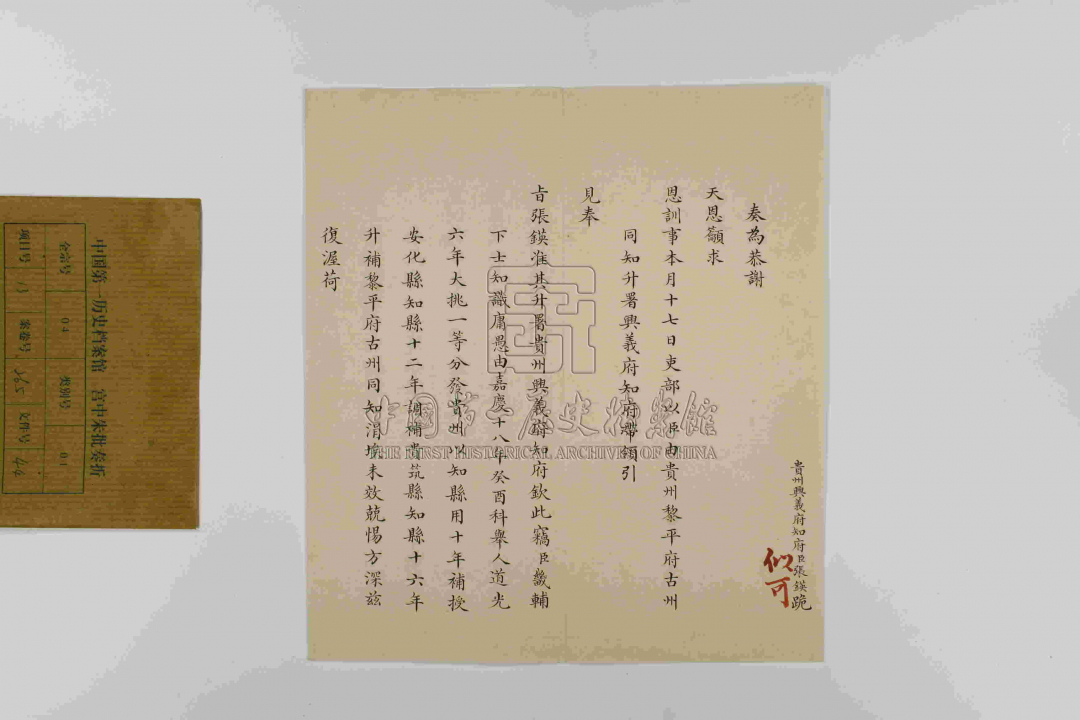

张锳出任兴义知府时上奏朝廷的奏折。(中国第一历史档案馆藏)

“张锳任上清明廉洁、勤于政事、兴学育人,著有治绩。”安龙县爱国主义教育基地服务中心主任唐保华是当地的文史研究学者,在他的办公室内,涉及明清历史的研究史料堆积如山,长期研究历史文化让他对张锳如数家珍。

唐保华告诉记者,自张锳入黔为官起,30年仕途均未离开贵州,近一半时间在兴义府度过。任上,他培修安龙名胜招堤、修葺“明十八先生”祠、开辟府城通往广西的驿道,政绩卓著。其主持编纂的《兴义府志》,被梁启超列入《中国近三百年学术史》中,并称之为“经名儒精心结撰或参订商榷”的优良名志。

兴学育人

距离招堤不远处,是历经多次翻修的兴义府试院,这里古朴典雅,仍有多处清代遗存。

道光二十一年(1841)知府张锳认为试院偏僻简陋,故耗资白银30800余两新建试院于城内署右(现址)。清同治年间,试院毁于兵火。光绪十五年(1889)复建。昔有辕门、告示房、万寿宫、提调所、学公所、魁星楼、大堂、二堂、纳旭亭、骋怀楼、观海楼、天香阁、植桂轩等建筑,大小房屋209间。试院规模宏阔,号称“甲天下”。

张之洞少年时,即在此就读。课业有成的他在少年时期就写下了展现才华的《半山亭记》。

张锳重视兴学育人,极其厚爱积极向上的青年学子,不惜重金延聘名师到桅峰书院执教,听政之余,他常到书院与学生谈学论艺,并亲自评阅学生课卷,鼓励诸生无论在培养品德、操行上,还是在钻研学业上,都应相互切磋砥砺,取人所长,补己所短。

为推动兴义府教育,张锳为安龙做的两件事至今仍令人津津乐道。一是桅峰书院藏书极少,张锳一面将自己携带而来的书籍千余册献出,一面捐资、集资派人到贵阳、成都、广州等地购回一批书籍,使广大学子知识面扩大,求知欲得到满足。

在张锳的不懈努力下,兴义府学风大盛,10余年间,考取举人20余人、进士2人,选拔各类贡生40余人、比较知名的有官至内阁学士的景其浚、诗人张国华、书院山长贵天乙等人,民间称为“旷古未有”。

半山亭。

传扬佳话

另一件事则是安龙至今广为流传的“知府添灯油”故事。张锳就任兴义知府后,为了鼓励学子勤奋读书,派差役带着灯油为莘莘学子添灯油,以资鼓励。

“知府添灯油的故事未能在史料找到记载。”黔西南州史志办主任王淑芳认为,与修志、筹资建府试院并解决一系列办学、考试、修葺保障等重大事项相比,“三更加油”不过是更夫的顺带之事,即使刚开始很新奇,时间长了就会变得稀松平常,地方史志未在此处着笔,所以《兴义府志》及相关人员的书稿中没有查找到任何文字记载。

张之洞石像。

尽管如此,张锳知府添灯油的故事还是被老百姓口口相传下来,安龙已故戏剧工作者冯景林曾根据这一故事编写黔剧小戏《知府添灯油》,收录在2010年由其编著的《碧血龙城》中。

位于安龙县招堤湖畔的加油书院内锣鼓喧天,一出以晚清名臣张之洞父亲张锳为故事主角的黔剧《知府添灯油》,时常在这里精彩上演,该剧生动讲述了张锳任兴义知府10余年,兴教办学,为夜读学子添灯加油,为国育才的一段佳话。

时至今日,张之洞与父亲张锳的故事在黔西南州仍为人津津乐道。

策划/周黎兵 黄蔚

文、图、视频/贵州日报天眼新闻记者 李坤 赵相康

视频素材/兴义民族师范学院

编辑/刘立超 二审/姚曼 三审/黄蔚

来源:贵州日报报刊社官方新闻客户端“天眼”新闻 2024-09-06 2024-08-01

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室