李端棻(1833年—1907年),字苾园,贵州省贵阳市人,清朝著名政治家、改革家、教育家,出生于贵州省贵筑县(今贵阳市)。北京大学首倡者、戊戌变法领袖、中国近代教育之父。

同治元年(1862年),应顺天乡试中举,次年会试中进士。历任监察御史、刑部左侍郎、仓场总督、礼部尚书。第一个疏请设立京师大学堂(北京大学前身)。戊戌政变后,被充军新疆,后被赦返回贵阳,主讲贵州经世学堂,对推动近代贵州教育发展立下不可磨灭的功绩。晚年归故里,逝后葬于永乐乡。

李端棻 像

出生贵阳名门望族

清道光十三年(1833)九月初十,李端棻出生于贵阳。在今天贵阳市勇烈路,立有一块介绍李端棻事迹的书状石碑,石碑所在的位置,就是李端棻故居旧址。

贵州省社会科学院研究员、贵州省文史研究馆特约研究员赵青2022年出版的《中国近代教育奠基人李端棻》一书中,较为详细地记录了李端棻的身世。3岁时父亲去世,李端棻与母亲何氏相依为命。何氏出身书香官宦之家,明正统年间,何氏入黔始祖由安徽凤阳随军入黔——想来如今被热烈探寻的“屯堡文化”,李端棻与之也有遥远的渊源。据《贵州通志》记载,贵阳何氏第一个举人是明万历年间的入黔第七代何图出,此后家族代代有举人,世世为官宦,是贵阳的名门望族。

在梁启超所作 《清光禄大夫礼部尚书李公墓志铭》 中,对李端棻曾祖、祖父、父亲都有简略提及。贵阳李氏原为湖南省清泉县人,曾祖父李文瑾是太学生,祖父是李氏入黔始祖从入黔第二代,李端棻的伯父李朝显是贵阳李氏第一位举人,叔父李朝仪是进士,官至顺天府尹。从入黔第二代开始,李氏两代人有举人9人,其中考中进士者4人,皆入仕为官,政绩卓著,多人多次获得朝廷表彰的封赠圣旨。贵阳李氏有“叔侄四进士,两代九举人”的佳话。

幼年丧父的李端棻由叔父李朝仪教养。其治家甚严,子侄中尤宠李端棻,视为己出,待之独厚。李朝仪于道光二十五年(1845) 中进士,以知县分发直隶 (今河北),先后任直隶平谷知县、三河知县、大兴知县、晋南路厅同知、东路厅同知、永定河道等职,直至顺天府尹。所到之处,皆有治声,并在三河知县任上,捐廉创建书院。他的这番经历对李端棻后来的求学、应试、仕途生涯及发展近代教育,都产生了潜移默化的影响。李朝仪逝世之后,其最小的女儿李蕙仙在李端棻的操持下,嫁给了梁启超。这使得李端棻和梁启超既是师生,又是姻亲,更是政治上的伙伴,日后他们共同推动了中国的近代化变革。

家风绵延,李端棻既是受益者,也是传承者。作为贵阳李氏家族担任官职最高、最有威望的大家长,李端棻不仅严格要求自己,对家族也有严格要求。《中国近代教育第一人李端棻》 一书的作者赵青在写书过程中拜访过多位李氏、何氏后人,得知李氏留有家训“勤奋、清廉、不购房、不置产”。

李端棻病逝后安葬于贵阳。

考前辅导,贵州考取第一个文状元

尽管家庭变故,童年艰辛,但李端棻自小受益于良好家风的熏陶和长辈的耳濡目染,使其自强不息,终成大器。

道光二十八年 (1848) 十二月,两代帝师翁同龢之兄、贵州学政翁同书在贵阳、遵义、大定三府对生员进行考核,发现了一棵“好苗子”,他叫李信臣。

“科考”是生员取得参加乡试资格的考试,通过这场考试,就取得了参加乡试的资格。这次“科考”让翁同书赞叹“黔地秀生甚多”,尤其是其中这位李信臣,“文思敏捷,非常才可比”。而被盛赞的15岁的李信臣,就是李端棻。

同治元年 (1862) 顺天乡试中举,二年 (1863) 会试中进士后,李端棻入翰林院任编修、内阁学士,之后曾任云南学政,以及山西、广东、云南、四川及山东等省乡试主考官及顺天乡试、会试总裁,全国会试副总裁。后迁任刑部侍郎、工部侍郎、仓场总督,直至破格擢任礼部尚书。

贵州省社会科学院党委书记吴大华在为 《中国近代教育奠基人李端棻》 作的序言中,概括了李端棻在为人为官中体现的精神品质,而尤为重要的是,这些精神品质至今仍具有弥足珍贵的当代价值:“一是公忠体国的爱国精神。李端棻始终以国家利益为根本,谋求国家的富强与进步。以‘苟利国家生死以,岂因祸福避趋之’的胸怀与气度,积极参与国事。”例如他担任仓场侍郎 (二品) 时,提出“尽撤漕仓诸官”解决仓弊问题,为此他愿率先垂范,辞去仓场侍郎一职,此举令梁启超大为感动,赞其“忠也”。

“二是清廉自守的奉献精神。李端棻数十年京官生涯,一心为公,未留下多少财产,晚年回到家乡,勇烈路旧居地仅为普通住宅。”吴大华在文中写道。“三是变革图强的维新精神。李端棻在京城这个中国思想变革的最前沿逐渐开阔眼界,坚定了变革图强、谋求国家富强进步的政治理念。”

作为在中国教育史上留下深刻烙印的教育家,李端棻自同治六年 (1867)起,至光绪二十一年(1895),28年间曾先后出任山西、广东、四川、山东四省乡试主考官,壬辰科会试大总裁,顺天府武乡试正主考等,门生众多,识拔人才无数。

特别是在光绪十二年 (1886) 丙戌科会试前,李端棻召集贵州考生进行考前辅导,这一年,贵州破天荒考取了有史以来第一个文状元赵以炯,还有后来官至直隶总督的陈夔龙也在当年考取进士。

“堪比庐陵”,是梁启超对李端棻的评价。庐陵指的是欧阳修,其任礼部试主考时录取的苏轼、苏辙、曾巩、程颢、张载等人才,每一个的名字都振聋发聩。在这一点上,李端棻与之异曲同工。

李端棻书法作品。

遇赦返贵阳,主讲经世学堂

戊戌变法失败后,李端棻被贬谪新疆。

光绪二十七年 (1901),李端棻遇赦返乡,回到贵阳。

回贵筑(今贵阳)后,李端棻不因官场失意和政治打击而灰心气馁,更不因年近古稀身体衰老而失望消沉。他意气不减当年,“犹复以奖励后进、开风气为己任。”李端棻在职之时,曾保荐维新名士严修为贵州学政,严修经过三年扎实的教育改革,使新学在贵州得以推行。李端棻在严修推行新学的基础上,进行著书立说,进一步创办新式学堂,对维新教育理念进行亲身实践。

光绪二十八年(1902年),他应贵州巡抚邓华熙的邀请,主持贵州经世学堂(原贵阳学古书院,今贵州大学前身) 月课。主持月课时,他以《卢梭论》《培根论》 为命题,阐发西方民权、自由思想,把卢梭与中国的孔、孟相提并论。学生闻所未闻无所知,他耐心讲解,并让学生传阅梁启超主编的 《新民丛报》 等进步刊物,把西方的先进思想介绍给学生。讲课之余,李端棻在王家巷 (今贵阳勇烈路)私宅召集学生讲学,传播西方的学术思想,如孟德斯鸠的三权鼎立论、达尔文的进化论、赫胥黎的天演论等等。

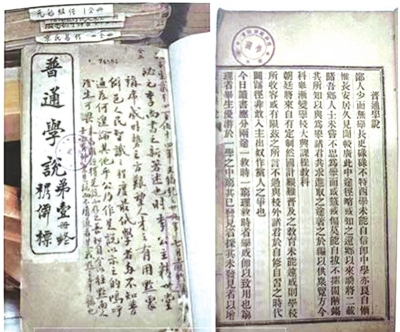

光绪二十九年(1903年)七月,他在贵阳发表了《普通学说》一书,便是他在经世学堂的讲稿,以帮助自学者学习。这在贵州教育史上是一个具有标志性的事件,它昭示“新学”进入贵州,宣告贵州地方性经学解体。《普通学说》全书不过一万字,但内容很丰富,向当时处于落后、闭塞状况的贵州民众介绍早已在京津沪汉等通都大邑流行的“普通学”。在《普通学说》 中,李端棻指出读书有两种途径:“一救时者,学成即以致用也;一穷理者,毕生优游于一学之中,穷其已发见者以增进人类之智识”。李端棻在 《普通学说》 中详细阐说西方的自然科学知识,他所开列的普通学课程,如算术、几何、代数、中国地理、中国历史、外国地理、外国历史、地文、地质、理化、生理、博物、政治、法制、经济、伦理等,无一不是实用之学,皆体现了李端棻学习西方文化,为国家培养有用人才的主张。《普通学说》一书就是一部提倡“科学救国”的教科书,它对以后新学在贵州的传播和本土化曾产生过巨大的影响。

历史学者范同寿认为:“从人格方面来看,愈挫愈勇是李端棻终其一生最大的特点。”他认为李端棻以69岁高龄,在经历了一段长途流放之后,回到故乡依然壮心如初,实属罕见。“虽然失去了礼部尚书头衔,失去了朝廷这座舞台,但这只不过是让他在角色上发生了一次转换:从维新变法的倡导者与坚定的支持者,变成了以贵州为阵地推行变法宗旨的实践者与具体的执行者”。

李端棻著《普通学说》(藏贵州师范大学图书馆)。

古稀之年,积极推行新式教育

已是古稀之年的李端棻,仍以壮年之豪情,为宣扬新学,推行新式教育积极奔走。

光绪三十一年(1905),李端棻与贵阳士绅于德楷、任可澄、唐尔镛、华之鸿等将原设北书院的贵阳府中学堂移到南城的雪涯洞,改为贵阳中学堂,光绪三十二年 (1906) 三月正式开学。因为所招学生并不限于贵阳一府之人,光绪三十三年 (1907) 正月,经巡抚庞鸿书批准,并咨明学部立案,更名为“贵州通省公立中学堂”(今贵阳一中前身)。

光绪三十二年(1906),贵州学务处设立,后改设为贵州学务公所,聘李端棻、唐尔镛、华之鸿、任可澄、赵以炯等人为议绅。李端棻与唐尔镛、华之鸿、任可澄等官绅发起成立贵州教育总会筹备会,致力推动近代贵州教育的发展。1902至1910年间,全省共开办各类学堂近700所。

临终前他写给梁启超的信,是他一生以青春热血公忠体国、鞠躬尽瘁的写照:“我虽年逾七十,志气尚如少年,天不死我,犹将从诸君子之后,有所尽于国家矣”。

历史学家范同寿认为,李端棻对维新思想的大力传播,不仅影响了当时的贵州官员,也激励了大批青少年。“这些受过他熏陶的青年,如姚华、唐尔糖、王伸旭、任可澄、何麟书、桂伯铸等,后来都先后在不同领域展现才华,成为一代名人。”

《中国近代教育第一人李端棻》一书的作者赵青这样回顾李端棻和曾出任贵州学政的严修对贵州近代教育的贡献:“严修是贵州新学的开拓者,光绪二十年(1894) 出任贵州学政后就开始在贵州尝试新学的传播……严修在贵州改革之时,正是李端棻在京城上奏 《请推广学校折》 之日。贵州与北京,李端棻与严修,为贵州新学进步,接踵前行,是开拓者,是领路人。”

民国《贵州通志·人物志》这样记载这位了不起的老人的临终:“及其临殁前日,犹谆嘱子弟出资,捐助学堂经费。又念尚节堂为风化所关,亦令子弟措资捐助。其系心公益,谊笃桑梓,乡人士至今犹称颂之。”

1907年11月,李端棻在贵阳逝世,终年75岁。

延伸阅读

北京大学缔造者:贵州人李端棻

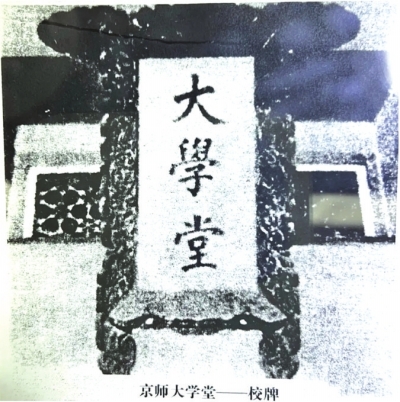

京师大学堂校牌。

北大,作为中国最高的教育学府之一,是无数学子心中的知识圣殿,但却很少有人知道它的诞生背后离不开一个贵州人的努力,他就是“中国近代教育之父”李端棻。

光绪二十二年(1896年),李端棻向光绪帝上呈 《请推广学校折》,建议在全国推行教育体制改革,其中指出要设立新式学堂,在首都设京师大学堂,各省的府州县设各级学堂,教学内容主要为外文、天文、地理、物理、化学等。

李端棻这一奏请在两个月后被光绪帝批准实施,中国近代第一所国立大学,也就是北京大学的前身——京师大学堂由此诞生,南北各地也逐渐兴起兴办新式学堂之风,拉开了中国近代教育改革的序幕。

创立贵州第一所公立师范学堂

贵阳学院前身就是贵阳公立师范学堂。

1901年李端棻因年老多病,被赦回贵阳。1902年,贵州巡抚邓华熙奏请将贵山书院改为贵州大学堂,并下令各府设中学堂,各县设小学堂。于是,贵州掀起了规模宏大的办新学热潮。李端棻也在其中发挥了重要的倡导作用。

1902年,李端棻与于德楷、乐嘉藻等人创立了贵州第一所公立师范学堂———贵阳公立师范学堂。此学堂于1935年更名为贵州省立贵阳师范学校,1957年更名为贵阳市师范学校,2007年并入贵阳学院。

1906年,李端棻与任可澄、唐尔镛、于德楷、华之鸿等创办贵州省第一所公立中学———贵州通省公立中学堂。此学堂于1950年由贵阳中学等几所中学合并成为贵阳一中。

全国唯一李端棻学校在贵阳

贵阳一中李端棻中学校门。

目前全国有1所李端棻学校,那就是贵阳一中李端棻中学。

贵阳一中李端棻中学是为纪念中国近现代教育之父、北京大学首倡者、贵阳一中创办人李端棻先生而建设的一所纪念性中学。该学校位于双龙航空港经济区,由贵阳市和双龙航空港经济区按照市委、市政府要求建设,贵阳一中领办。

李端棻先生“一经五纬”的核心是要改革中国传统教育的弊端,所以开设外语、算学、天文、地理、格致等方面的课程,目的是培养具有近代科学知识的经世致用人才。

贵阳一中李端棻中学秉承端棻教育思想,把科技创新教育作为重点,依托学校先进的创客教室、一流的智慧实验室和未来教室,组建科创班,从初中开始,着力培养学生的创新精神和实践能力,适应世界发展需要,为国家培养优秀人才奠定坚实基础。该学校的建立不仅体现了对李端棻先生的纪念,也旨在提供优质教育资源,促进教育发展。

本报记者 杨杰 综合天眼新闻、《中国近代教育奠基人李端棻》、人民政协网、方志贵阳、贵阳网报道

来源:贵州教育报数字报 2024年09月13日

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室