朱熹的图式世界

作者:程旺

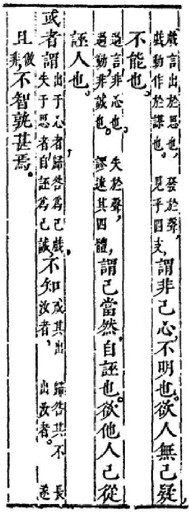

朱熹《〈东铭〉图》。这里的“图”区别于一般图画,只是将文献原文按文理结构重新排列、书写,形成新的结构形态,朱熹称之为“写作图子”。资料图片

朱熹用图问题是个老问题,数十年前陈荣捷先生就作有《朱子之图解》的文章,对此问题进行了初步概说;但这也是个新问题,因为陈先生之后,对朱熹图式作出专题探究的并不多,仍有继续发覆之必要。朱熹图式问题,对于全面理解和把握朱熹的思想特点、思维特性和学术品格,是必不可少之视域,应予以充分重视。

朱熹用图种种

朱熹论学,非常善于用图(包括图式和图像),其创作、论及的图的数量相当可观且种类繁多,涵盖图像、图式、图说、图帐、图样等不同的类型。

朱熹丰富的用图、论图之举,首先说明朱熹对图很感兴趣,有乐在其中之感。其次,朱熹谈论、关注的图虽多,但主要关切的是图所内蕴的知识、学理等内容,会据此明辨图的优劣与真伪。再次,朱熹更注重图的理论价值,并将图作为探究学问、传授思想的重要文本媒介。从文献出处上看,朱熹之图的出处涉及专题著作、文集、书信、语类等主要文献类型;从文献内容上看,朱熹之图包括礼制图、礼器图、易图、四书图、理学观念图等。这和朱熹兼顾义理、象数的学术取向分不开,也印证了朱熹对图的格外青睐。

这里需对图式与图像之别略作说明。图式有其独立的研讨价值,它是介于图像和文字之间的一种独特文本表达方式。图式不同于图像,是因为图式不是纯图像表达,而是包含更多的文字构件,比图像具有更多的理性色彩,体现出更多的明晰性;图式不同于文字,是因为图式不是纯文字表达,而是文字勾连起来的形象化构造,比文字具有更多的感性色彩,体现出更多的隐喻性。图式呈现出鲜明的时间空间化与空间时间化不断交合的思维特质,比图像更具条理性和系统性,比文字更具启发性和开放性,是在观念的联结中引导思维的动态脉络,比图像更便捷、比文字更高效地起到教化的作用。故此处更多是针对朱熹的思想性、义理性图式(如易图、仁说图、《大学》图之类)而论。

朱熹用图之缘由

朱熹之所以尚图,部分原因是受到前人(如周敦颐、陈祥道)的影响和启发,更重要的因由,则应从其思想和学理层面去考察。

其一,图式便于解说经典,全面呈现经典的应有内容。《周易本义》将易学图式列于卷首,就表明了这一点。如果忽视这些图式符号,就不是经典文献的完整样态了。同时,朱熹认为图式是一种很有价值、独具特色的经典诠释方法。如在讨论讼卦彖辞为何是“刚来而得中也”时,朱熹说“此等须要画个图子看,便好。……若画图子起,便极好看,更不待说”。“画个图子”是朱熹常用的研学、论学手段。朱熹并未仅将图式视为辅助性、陪衬式的插图,而是善于“画作图样”“画图贴说以进”,非常注重发挥图式的主导性方法价值。由此可说,朱熹形成了“辩之以书、标之以图”(陈荣捷语)的图文并重思想进路。

其二,图式具有较为突出的教化之效,也有助于启蒙。首先,图式有助于为教化实践的展开呈现清晰的义理脉络。《西铭》主旨为“理一分殊”,朱熹特别提及:“旧尝看此,写作旁通图子,分为一截,上下排布,亦甚分明。”论及《东铭》,朱熹更令弟子“写作图子看”。在讨论经义、义理时,朱熹不仅自己画图、作图,也经常要求学生作图,擅以图式思维来培养、引导学生。其次,在接引初学方面,图式更便于说理施教。朱熹具有强烈的启蒙精神,但“语之虽勤,识之不易”(权近语),相较于文字文本,图式更为直观、简明、扼要,对于彰显经文结构及义理主旨具有一目了然、一图胜千言的优势。朱熹作有《易学启蒙》,开展图式教化的专题解读,正显示出对图式这一特性的重视。再次,在图解经典、表达思想之余,图式还有延伸的教化效果,即在观看主体与图式之间的互动中形成思想交互。以图为教,由观进思,形成“印象”,“了然在目”般发挥隐性的思想力量。

其三,理学思想的表达与诠释需要。首先,阐明理学本体之需要。作为万事万物之理据的“实理”到底是什么?能否清晰实在地表达出来?理气关系,孰先孰后?理气如何生成万物?这些问题都是理学中不易讲清楚的基础性问题。但这些问题,在朱熹看来也极易回应。“‘无极而太极’,只是一句。如‘冲漠无朕’,毕竟是上面无形象,然却实有此理。图上自分晓。到说无极处,便不言太极,只言‘无极之真’。真便是太极。”朱熹推崇《太极图说》的一个重要原因,就在于太极图将理本体的地位及作用逻辑作出了具象描摹,实理由此不再玄虚。其次,指明理学工夫之需要。对于表达工夫而言,图式有其独特优势,即可以更高效地定位展示工夫概念网络、架构工夫命题逻辑关联。在图式中,蕴示着工夫的内容、比例、方位、关联等信息,亦可透显工夫概念之间主次、对应、先后、上下等逻辑关系。它反映着一种思维的动势,具有鲜明的引导性价值。工夫进路、次第的展开过程,需要导向知行一体的连接,图式有助于推动强化这一连接,这可能是文字文本“其文虽可读,而经意殊远”不具备的。

朱熹用图之影响

朱熹用图,也产生了相应的理论效应,有助于进一步增进对理学、经学、东亚儒学研究等相关领域的探讨。

其一,影响对理学发展演进的认识。朱熹推崇、认同周敦颐,个中原因即周敦颐的《太极图说》有图亦有文。且朱熹认为,太极图与其理本思想能完美契合,所以才会得到朱熹的特别推尊,并先后作《太极解义》《太极图说解义》,以申其义。从理学演进方面看,朱熹善用图式,为后世理学思想的表达提供了很好的指引,能够超越语言文字边界的思想图式,成为新的义理叙事逻辑。

其二,拓展理学的经典诠释方法。朱熹将图作为诠释经典的常用方法,对宋元以后的经学也产生了深远影响,图式诠释法已然成为经典诠释方法的重要组成。朱熹弟子饶鲁就作了《庸学十一图》(惜已佚),其后王柏《研几图》、许谦《读四书丛说》都是善于运用图式解经的著作,元儒程复心《四书章图纂释》更是创作七百余幅图式,成为图解四书、图解朱熹四书学的集大成之作。

其三,影响对东亚儒学的认知。韩日儒学尚图为学界熟知,存有海量的图式文本,《圣学十图》即是典范代表。甚至有学者提出,韩国儒学形成了以图解经为主的诠释范式,与中国儒学以文字为主相别。其实,中国儒学里面也有丰富的图式资源,朱熹就为其中典范。此外,还应看到韩日尚图,实滥觞于周敦颐与朱熹。

其四,影响对教化观念的理解。图式教化是一种“形象工夫论”,如果说文字文本首先以表意为目的,图式文本则同时具有存有学的价值,观看图式有助于“存在的扩充”(伽达默尔语)。《圣学十图》称:“圣学有大端,心法有大要,揭之以为图,指之以为说,为入道之门,积德之基。”因图设教,是图式研究中不应忽视的重要功用,也是开展教化应注意的特色门径。

总之,朱熹重视图式、善于用图、积极作图,为我们解读义理提供了新路径,为诠释经典提供了新维度,也为研究朱熹思想拓展出了新面向。朱熹用图,可以让我们进入一个“理学被把握为图式”的世界,理学既可以图式的方式呈现,也可以图式的方式把握。

本文系国家社科基金冷门绝学研究专项“中国《四书》图式文献挖掘、整理与研究”(23VJXG005)阶段性成果

(作者系北京中医药大学马克思主义与中华优秀传统文化研究中心教授)

“庙学合一”及其历史价值

作者:常会营

庙学是古代传承至今的儒学物质载体。“庙学合一”(孔庙和官学合一)是中国古代社会的教育规制,是在官学设孔庙,且属于国家推动之行为。其起源可追溯至周代“祭教合一”的悠久历史传统,自汉代发端,魏晋南北朝继承发展,唐代正式形成并制度化,孔庙祭孔与古代教育和科举制度融为一体。宋元明清因袭这一制度,是中国古代教育之实存、代表和象征。清末民初,新学兴起,庙学分离,这一古代教育制度解体。

“庙学”一词,最早出自韩愈的《处州孔子庙碑》:“惟此庙学,邺侯所作。” “庙”是指孔庙。“庙”,《说文》云:“尊先祖貌也。”“庙,貌也,先祖形貌所在也。”汉代郑玄笺曰:“为立宫室,四时祭之,若见鬼神之容貌如此。”孔庙亦是遵此规制,由孔子后代(如子思)及孔子弟子所建,为尊先祖及老师孔子之貌。此亦是孔庙特殊之处,即不仅仅是尊先祖,亦是尊老师之所。这在古代社会是极为特殊的存在。故孔庙在创建之初,便具有了祭祀先祖和老师的双重意涵,也为汉代皇帝祭祀以及孔庙走向全国学校奠定了合法性基础。

“学”则指学校,这里的学校亦非泛指所有学校,而是指国家创建的官学,主要包括京师国学(太学、国子学)以及全国各地府、州、县学。故“庙学”实即古代孔庙和学校的一体化。不过,“庙学合一”历经了很长的历史进程。“庙学”在古代实是先有“学”,后有“庙”,起初是“庙”“学”分离的。孟子曰:“夏曰校,殷曰序,周曰庠,学则三代共之,皆所以明人伦也。”夏商周三代并没有孔庙,但都有国家大学,用以明人伦道德(故后世庙学皆有明伦堂或明德堂,北京孔庙国子监称彝伦堂)。周代大学里要祭祀的先圣先师,皆是开国之君及辅佐其创建功业之重臣。春秋时期,孔子去世,始于曲阜阙里建孔庙,弟子以六代之乐祭祀。为表彰孔子对教育文化事业所作的巨大贡献,汉代开始于曲阜阙里孔庙祭孔,由汉高祖刘邦开其端。汉武帝采纳董仲舒策议“罢黜百家、表章六经”,儒学上升为官方经学,孔子地位日益尊荣。其后,汉明帝将祭孔推向全国学校,魏晋南北朝亦于国家最高学府太学辟雍释奠孔子(颜回配享)。东晋开始于太学设立祭祀先圣先师的庙宇(夫子堂),可称为中国第一所建造在国家最高学府的孔庙,可谓“庙学合一”规制的雏形。南北朝时,北齐于地方郡学立孔、颜庙,已经非常接近于“庙学合一”之规制。隋唐特别是唐代时,儒学逐渐制度化,孔庙由国子学、太学逐渐推广至全国州、县学。“庙学合一”教育规制正式形成,并为宋元明清沿袭。

通过历史考察可知,在古代,“儒学”与“庙学”是一体的,甚至“庙学”即是作为实体存在的“儒学”。“庙学”与“儒学”之密切关系,主要包括以下几个方面。

首先,庙学兴衰系于儒学。庙学制度之形成与发展,与儒学和孔子地位不断升级密不可分。在儒学经学化、制度化的同时,祭孔亦逐步常态化,终致唐代庙学合一制度化,宋元明清因袭之。儒学教育、孔庙祭孔与科举制度遂合一,庙学发展长盛不衰。儒家的思想义理教育、礼乐教化皆在庙学中进行,庙学乃儒学的物质载体和教化场所。清朝末年科举废止,新学兴起,儒学式微,庙学分离,即孔庙和国家各级学校分离。国子监划归学部,古代学校大都废弃,建立了新式的各大、中、小学校。随着帝制结束,古代政治制度和经学制度解体,儒学教育式微,庙学亦逐渐丧失其政教、文教职能。其次,庙学是儒学倡导尊师重教之重要场所。古代学校中建立孔庙是为了尊孔,其实质是尊师。古代国学是国家各级官学,其实质是重教,重视社会教育教化。尊师必尊孔,孔子是先师,是教师这一职业的祖师。重教亦要先尊师,不忘先圣先师之恩泽。所以天子临雍讲学,一定先去孔庙跪拜释奠先师,再去国子监辟雍给文武百官和国子监师生讲学。最后,庙学体现了儒学在中国教育史上的重要地位。“庙学合一”的教育规制是一个重要历史现象,它与科举制度一起,在中国古代延续长达1300年之久。

庙学(国学)作为祭孔讲经之圣地,礼乐教化之要地,古代教育之重地,科举制度之基地,儒学、经学(学统)与道统的物质载体,治统(政统)与道统、经学(学统)与从祀制度交汇之地,其历史意义重大。

第一,“庙学合一”的教育规制承继了夏商周三代祭祀与教育合一的历史传统。“祭教合一”(其实包括教育、祭祀、政治和伦理多种功能合一)早在前“庙学合一”时代已经出现,具有浓厚的“报本反始”“崇德报功”意识。后来,由于孔子在教育文化事业上影响极为深远,所以释奠的对象逐渐以孔子为主。汉明帝开始,孔庙祭孔走出邹鲁,走向天下学校,潜在地有将孔庙与学校合一之势,唐代正式实现“庙学合一”制度化。也即是说,孔庙祭孔与学校教育的合一是中国教育历史发展的大趋势。“庙学合一”充分体现了中华文明祭祀与教育合一的悠久历史传统,体现了中华文明突出的连续性。

第二,“庙学合一”教育规制是汉代以来儒学经学化、制度化,祭孔讲经逐步常态化、制度化的充分体现。“庙学合一”教育规制是儒家思想得到官方高度认可的具体体现。从汉高祖、汉武帝、汉明帝再到魏晋南北朝,读经、讲经和尊孔、祀孔逐渐成为一种惯例和制度。这种制度在隋唐时期得到延续和全面定型。

第三,“庙学合一”教育规制是孔子地位以及儒家道统谱系确立的重要标志。唐代正式创立“庙学合一”的教育规制,本身便是对孔子所代表的儒家道统之承认和重视。“庙学合一”的发展历程表明,这里的“庙”最终必然指向孔庙,而孔庙的主祀对象便是孔子,如房玄龄、朱子奢所建言“庠序置奠,本缘夫子”。当然,这也是夏商周三代以后政统与道统二分在唐代的制度化体现。

(作者系中国社会科学院世界宗教研究所副研究员)

来源:《中国社会科学报》-中国社会科学网 2024-12-11

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室