在具有近六百年历史的秀美江南园林翠微园里,有一书院,名曰——龙门书院。穿过题有“龙门书院”四字的月洞门,一座精巧的小庭院呈现在眼前,一座古朴典雅的建筑,为面阔三间的硬山顶式结构,一座精巧的四角凉亭位于庭院中,庭院里还有王阳明留诗处的景观小品。祠、亭与青竹、绿树、假山叠水构成一处绝美的园林景观,走近心旷神怡,感受文化与古建融合之美,浸染于历史文化之中。

龙门书院的前世

康熙年间翠微园曾名为武侯祠,康熙二十六年(公元1687年)田雯来贵州任巡抚,田雯山东人,田雯重视文化教育和人才培养,康熙二十八年(公元1689年)田雯捐资重修武侯祠,并扩大规模,增建两廊书院八间,录取很多已进学的士子,巡抚田雯亲自教授其中,并供给膳食膏火。同时还建亭三楹,名之曰:“又一草庐”,兼作课士之所。

清雍正、乾隆时,人们将田雯重修的武侯祠、两廊书院、又一草庐等,改作刘公祠。刘公祠又名龙门书院。《贵阳府志》记载:刘公祠,在水月寺旁,旧名“龙门书院”,祀巡抚刘荫枢。

刘荫枢字乔南,陕西韩城人,康熙四十七年(1708)擢贵州巡抚。在任期间,为官一向清正廉洁,勤慎爱民,悉心文教,培育人才,恩惠远人。主张改土归流无须兵革,疏请增加贵州学子乡试解额。通过部议得准,贵州乡试解额增加六名。同时还疏请设立南笼厅学以育边方人才。为了驿道通畅而又不增加百姓的经济负担,上疏请预拨银二十万两,储存藩库,以备征用。刘荫枢先后三次在贵州任职14年,由于政绩卓著,深受百姓爱戴,地方建专祠以奉祀。于是,就有了刘公祠(龙门书院)。

龙门书院在田雯抚黔时,“两廊书院”“又一草庐”有不少讲学育才课士的活动,可谓热闹一时。 但到雍、乾乃致以后很长一段时间,龙门书院的这些教育活动相继减少而几近绝迹了。因贵阳在雍正时,就由政府将原阳明书院改为贵山书院,贵山书院是清朝贵州书院之首,嘉庆年间建正习书院(俗称南书院)和正本书院(俗称北书院),而非以讲学育才课士为主要职能的龙门书院,其地位也就自然而然地退居到次要的地位了。不过书院的格局,直到民国年间,仍然依稀可见。

龙门书院的今生

踏上五级石台阶走进书院,正门柱子挂着楹联,如今建筑里面设有陈列展览。展厅左右墙壁原有的石碑四块镶嵌于墙壁中,石碑风化字迹有些模糊。

展厅中间有题为《一座甲秀楼 一部贵阳文明史——明清贵阳进士名录》的展牌,详细介绍了明清时期文进士武进士分别有多少人及其名字。

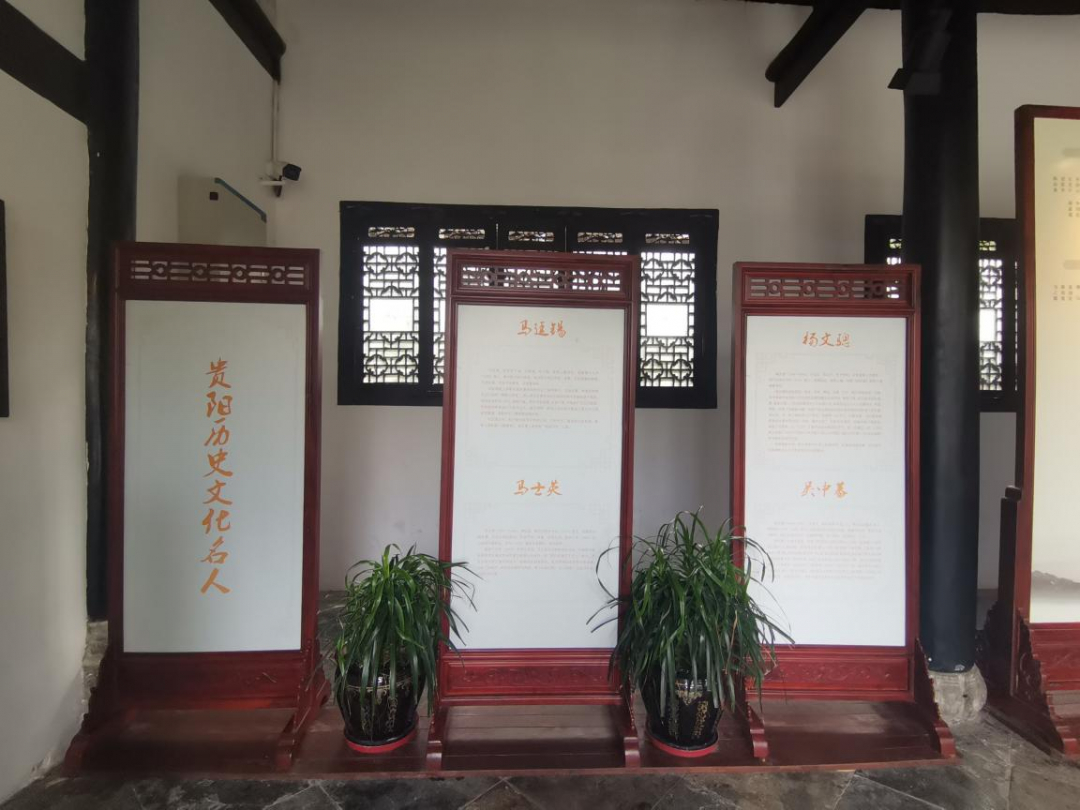

厅里还设有《贵阳历史文化名人展》,展厅左边主要是明及明末的历史文化名人,有王阳明的再传弟子马廷锡、明末大臣,官至内阁首辅,士人称其为“马阁老”的马士英、晚明一代才子“诗书画三绝”的杨文骢、有被著名戏剧家孔尚任评价“黔阳之有诗,自吴滋大始”的明末清初著名诗人吴中蕃。

展厅右边主要是出生于清朝时期的贵阳历史文化名人介绍,有清初著名学者、诗人,参加《康熙字典》《贵州通志》编纂的周起渭、贵州历史上最早也是唯一的一位武状元且文武兼备的曹维城、中国近代教育的先驱,北京大学缔造者,维新大臣李端棻、云贵两省自兴科举以来第一位文状元赵以炯、民国时期著名诗人、学者、教育家、文学家、金石学家、书画家和戏曲理论家,被誉为一代通人的姚华(姚茫父),还有中国新闻学教育开拓者谢六逸。

整个展厅展示了自甲秀楼建成以来,贵州文风日盛,科甲挺秀人才辈出,仅贵阳就涌现了一批对贵州乃至全国具有深远影响的著名人物。

书院的庭院中有一代圣人王阳明留诗处的景观小品,题有王阳明游南庵时的三首诗:《南庵次韵二首》《徐都宪同游南庵次韵》。

穿越时空,那书声琅琅仿佛就在耳边,墨香悠悠,散落筑城大地,润物浸心。历史的车轮滚滚向前,龙门书院承载着赓续传统的重要使命,筑起精神高地,岁序更迭,文脉始终在延续。

文/图 王萍

编辑 曾俊超 二审 肖阳 三审 邬建玲

来源:贵州日报报刊社官方新闻客户端“天眼”新闻 2024-11-23

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室