夏商周国家治理体系中的“封建”概念

作者:谢乃和

中国是在特定区域地理环境下,从虞夏商周时代的部族经过征服、兼并和社会公共事务治理需要逐渐演变而成,并通过封邦建国形成复合式共主制国家结构下的夏商周王朝国家,到春秋战国以降逐渐走向大一统的帝制国家。在这一历史长时段中,居于历史舞台中央的以封建制为原初政体统摄的夏商周国家治理体系成为夏商周社会发展的枢轴和标识。由肇端于五帝时期的早期分封至周代成熟封建,封建制可谓是中国古代完全纳入自上而下严密治理体系的郡县时代以前的原初政体。夏商周时期的国家治理体系形成了不同于而又有渊源关系的秦汉以降帝制国家的相关特质。因此,运用中国古代学术史上的概念术语“封建”来诠解夏商周国家治理体系及其演进,不仅有助于复原相关问题的本来面貌,而且对构建当代中国历史学理论话语体系也具有重要参考意义。

诠解夏商周国家治理体系生成演进的本土理论概念

“封建”或封建制是中西学术史上众所周知的一个理论概念。在西方,“封建”常被用来指代中世纪欧洲的feudum,主要指日耳曼人摧毁罗马帝国之后在欧洲出现的与封土采邑制相联系的政治法律制度,即以封土采邑为媒介,通过封君封臣之间的私人关系建立起一种权利义务的个人依附关系。而在马克思主义史学理论中,封建制是人类跨越奴隶社会之后的一个社会形态,是一种与经济关系相联系的社会生产方式。与西方史学观念中的feudum或某一社会形态的概念不同,中国古代学术史中的“封建”概念,其语源最早出自《诗经·殷武》“封建厥福”和《左传》僖公二十四年“封建亲戚”,前者指商代王权对诸侯的封建,后者则是周代王权对同姓子弟贵族的分封。中国的“封建”概念实际是指夏商周早期王权自上而下对内外服贵族的政治分封,通过封建贵族实现国家治理秩序的基本政治方式。

“封建”不仅是夏商周国家治理实践的“枢轴”,而且古人常用这一理论概念解读中国早期国家治理体系。《逸周书·尝麦》载:“昔天之初,诞作二(元)后,乃设建典。”“建典”指封建礼典,可溯源至上古时期君主创建的相关典制。秦汉以降研究封建制的学者也多以“封建”作为夏商周王朝国家治理体系的概称,唐代柳宗元的《封建论》就将封建制归结为“势”所必需而远溯至天地生民之初,相关论说被宋代苏轼《论封建》誉为“宗元之论出,而诸子之论废矣”。现代史学大家吕思勉《中国制度史》则将中国古代政治体制分为三个时代,即部落时代、封建时代和郡县时代,将郡县时代以前的三代国家治理体系概称为“封建时代”,与古代以来的相关学术传统一脉相承。

20世纪中叶以来,中国早期国家生成及其治理体系的研究蔚为热潮,学界在借鉴西方理论的基础上,从历史学、考古学等多学科理论视角对中国夏商周国家治理体系进行了多维度的探讨。古史学界逐渐形成部落联盟或酋邦—早期国家—成熟国家、平等聚落—中心聚落—古国(都邑国家)—王国(方国)—帝国两种主要理论范式,可谓运用西方理论与中国历史实际相结合进行研究的典范。然而,中国古代以“封建”概念诠释早期国家生成的本土理论学说却未能得到充分关注,亟须古史学界予以总结并深入发掘其中的学理意义。

“封建”概念的理论背景是天命论

“封建”作为解读夏商周早期国家治理体系的中国本土理论概念,具有独特的理论内涵和中国本土话语特色,该理论的一个重要内容是运用天命观作为夏商周国家治理体系生成的理论背景。

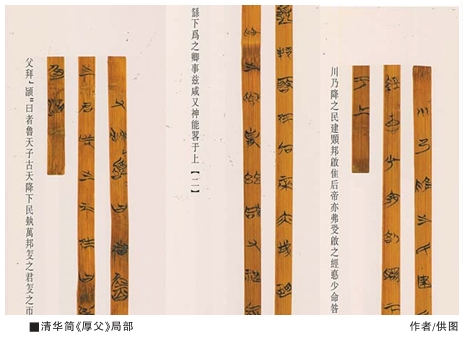

清华简《厚父》记载了夏王朝国家治理体系的生成过程:“王监嘉迹,闻前文人之恭明德。王若曰:‘厚父,遹闻禹……川,乃降之民,建夏邦’……厚父拜手稽首曰:‘……古天降下民,设万邦,作之君,作之师,惟曰其助上帝乱下民之匿。’”《厚父》所引简文书写夏代“建”典可分为两部分。第一部分将夏王朝国家的建立写成了“大禹治水——(天)降下民——(天)设万邦——(天)建夏邦”的生成过程,无论是百姓之“下民”,还是“万邦”,抑或是天下共主的中央邦“夏邦”的建置,主体均为“天”,彰显了夏王朝国家生成论中古老天命观的理论底本。第二部分将夏王朝国家治理体系中自王而下的各级官长的建置写成“天降下民——(天)设王邦——(天)作之君——(天)作之师”。可见,凌驾于万邦下民之上的包括夏王在内的各级君长都是天之所命,其目的是“助上帝乱下民之匿”,夏王只是天帝在人间的代理,与各级官长共受天命,同保天命之万邦下民。

清华简《厚父》为周人追忆夏史之作,其所述天命“建”典的政治哲学实际是中国上古时期流行的“公共知识”,这类习语式的“公共知识”在清华简《成人》和《孟子·梁惠王》所引“书”类文献中多次出现,表明以天命观作为早期国家治理体系生成论的理论背景实际上是夏商周时期共同的政治信仰。

“封建”概念的理论基础是“德”论

“封建”作为解读夏商周国家治理体系的中国本土理论概念,其理论内涵的另一重要内容则是强调各级君长被天所“建”的理论依据是这些贵族拥有“德”。《尚书·皋陶谟》说:“天命有德,五服五章哉;天讨有罪,五刑五用哉。”可见,“德”是上古含括“王”在内的各级君长能否被上天所封建而“世守宗祊”以为人生不朽之业的前提条件。

古人将“天命有德”的政治理念追溯至传说时代的五帝时期。《史记·五帝本纪》载:“自黄帝至舜禹皆同姓,而异其国号,以章明德。”清华简《厚父》中同样记载大禹能够成为夏王朝族邦联合体的夏王及其后世嗣守其王位是因其有“德”。自夏以降至商周时期,这种观念一贯相沿。《诗·大雅·大明》明言:“维此文王,小心翼翼,昭事上帝,聿怀多福,厥德不回,以受方国。”诗人明确认为周文王受天命的依据在于其有“德”,是故周文王才能够“以受方国”进而奠定三分天下有其二的王业。殷周鼎革后,周人大行的“封建亲戚”在《左传》定公四年中同样被表述为“选建明德,以藩屏周”。

春秋时期,“天命有德”的理论仍被作为周天子应对霸权挑战而纲维王权合法性的有效依据。《宣公三年》载楚庄王伐陆浑之戎,问周王室鼎之大小轻重。王孙满对曰:“在德不在鼎。昔夏之方有德也……商纣暴虐,鼎迁于周。德之休明,虽小,重也。其奸回昏乱,虽大,轻也。天祚明德有所厎止。成王定鼎于郏鄏,卜世三十,卜年七百,天所命也。周德虽衰,天命未改,鼎之轻重,未可问也。”可见,以“德”为依归的封建理论是维护东周王权的重要依据。

“封建”的理论基础强调贵族之“德”。随着夏商周王权的强化,“天命”逐渐被人间代理者君王的“君命”或“王命”代替,“天命有德”相应演变为“天子建德”,其表面是人间天子代天宣命而实质为人间王权基于国家治理需要的神道设教。《左传》隐公八年载:“天子建德,因生以赐姓,胙之土而命之氏。诸侯以字为谥,因以为族。官有世功,则有官族,邑亦如之。”所载正是伴随着周代王权的加强和成熟封建制的建立,作为人间天命的代理者周王以王权为中心所设计的内有贵族百官、外有诸侯邦君的内外相维的立体式国家治理体系的形成过程。

本文系国家社科基金项目“封建制与商周早期国家治理体系研究”(20BZS020)阶段性成果

(作者系东北师范大学历史文化学院教授)

从殷周祼祭礼论早期中华文明的转型

作者:王祁

祼礼是先秦时期重要的礼仪活动。从甲骨金文材料可知,殷周祼礼分为两类:一类为祼鬼神的祼祭之礼,一类为祼宾客的祼饗之礼。《礼记·祭统》云:“夫祭有三重焉:献之属莫重于祼。”说的就是祼祭之礼。由此可见,祼祭礼在商周祭祀活动中的中心地位。

祼礼虽重要,但对于祼礼的作用和行礼过程,先秦文献所载极为简略。随着考古实物材料不断增多,以及青铜器铭文研究的深入,对祼礼的新认识可以借由“器”实现。行祼礼离不开祼器,祼器就是祼礼过程中使用的系列礼器。从青铜器自名角度看,祼器主要有尊、卣、爵、觚、觯几类。

从考古学材料来看,在西周早期贵族墓葬中,觚、爵、尊、卣、觯等青铜器常常被集中放置于漆案或铜禁之上。如湖北叶家山M28漆案有卣、尊、觯、爵、铜觚、漆觚及之上铜、漆棒形器,叶家山M111漆案上有卣、尊、觯、爵、觚等器。在这些材料中,排除出现频率较低的部分酒器,卣、尊、觯、爵、觚、斗成为漆案或铜禁之上常见的酒器种类,本文称之为核心酒器群。

就目前材料来看,祼祭之礼主要流行于西周中期之前,西周中期以后开始衰落。从甲骨金文材料来看,表示祼祭礼的祼字往往从“示”旁,字形主要见于西周早期,暗示祼祭之礼在西周中期以后走向了衰落。从西周墓葬考古发现来看,与祼祭之礼密切相关的核心酒器群在西周早期和西周中期前段较为常见。到了西周中期晚段或更晚阶段,核心酒器群已经较为罕见,仅作为制作粗疏的明器出现于部分墓葬之中。这说明,用于祼祭之礼的酒器群的衰落也在西周中期,与从古文字层面考察祼祭之礼衰落时间基本一致。二者皆指向祼祭之礼是在西周中期衰落的事实。

祼祭的衰落,不仅是祼礼本身的变革,也反映了西周时期存在一个早期中华文明转型的历程。

受制于人类早期应付自然能力的不足,时代越早,人类对鬼神之事崇拜越明显,这使得史前社会充满了宗教色彩。比如,红山文化与良渚文化就表现出了较为强烈的礼神色彩,李伯谦先生认为“红山文化古国是以神权为主的神权国家,良渚文化古国是神权、军权、王权相结合的以神权为主的神权国家”,从考古学角度对史前神权重要性进行总结。在重视神权的时期,人们必然表现出对鬼神之事的严重依赖。《国语·楚语》“观射父论绝地天通”一章记载:“及少皞之衰也,九黎乱德,民神杂糅,不可方物。夫人作享,家为巫史,无有要质。”这段话一方面反映出史前时期祭祀权尚未被王权垄断,各阶层皆可祭祀神灵;另一方面则显示出史前人们对祭祀的心态,时人普遍笼罩在鬼神思想之中,家家都要祭祀,人人都要祈祷。“夫人作享,家为巫史”,正是史前人们依赖神灵的写照。

到了商代,这种宗教思想并没有彻底转变,商纣王有“我生不有命在天”(《尚书·西伯戡黎》)之说,反映出商人对天命的迷信。这一思想的背后是商人对鬼神观念的笃信,将人事托付于鬼神,不厌其烦地向神灵求告,祈祷神灵指引,并依照神灵的指示行事。殷墟甲骨文中的宗教崇信色彩就是这一思想的真实写照。如殷卜辞常见“王事”一词,一方面指商王之事,另一方面也指国家大事,“王事”成功与否,要从占卜中寻找迹象,听凭神灵的决断。可见,商人的天命观与其鬼神观相关联,指向一个崇信神灵、听命神灵、依赖神灵的思想背景。

到了周代,周人提出了不尽相同的天命观,即“天命靡常”(《诗经·大雅·文王》)观念。《尚书·大诰》“天棐忱,尔时罔敢易法”、《尚书·康诰》“天畏棐忱,民情大可见……惟命不于常”、《尚书·君奭》“天命不易”“天不可信”,强调天命的不可依赖。天命既然能够时常转移,不可过度信赖,那么周人必须寻求保持天命的办法,周人德治思想由此兴盛。

对于上述天命观及其背后的宗教思想差异,《礼记·表记》总结以“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼……周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之,近人而忠焉”,近于事实。这在《尚书》周初诸诰中有充分体现。《康诰》“克明德慎罚,不敢侮鳏寡”、《无逸》“怀保小民”,显示出周人“近人而忠焉”的倾向。

周人既然开始远鬼神之事,而修人间之德,自然会影响他们的礼神思想。《尚书·酒诰》:“弗惟德馨香祀,登闻于天,诞惟民怨。”《左传》僖公五年引《周书》曰:“皇天无亲,惟德是辅。”又曰:“黍稷非馨,明德惟馨。”皆显示出周人已经有了将“德”与祭祀相关联的思想。周人认为只有有“德”之人祭祀的物品才有“馨香”,为鬼神所享用。而无“德”、丧“德”之人供奉的祭品则有腥味,为鬼神所不喜,因此失去了鬼神的关照。在“惟德是依”思想下,周人自然要减弱对鬼神的祭祀,而绝不会如殷人那般事无巨细皆求告神灵。

综上分析,周相对于殷,在宗教思想层面有一个巨大的转变,这一转变可能一开始主要集中于周人自身层面,也可能是政治家,如文王、武王、周公等的提倡。总之,周人在周初业已表现出远鬼神、敬人事的思想特质。由于复杂的政治形势,以及现实治理殷遗民的需要,周人还不能彻底改变自殷代以来的迷信鬼神思想,甚至还要在一定程度上接受殷人的礼神思想。周人对祼祭礼的使用,无疑就是周承殷制的一个反映。到西周中期后段,由于周人对“德”的普及,以及周王朝内部政治的稳固,周人自然会改易不符合“事鬼敬神而远之”理念的祭祀方式。笔者认为,这就是祼祭礼及与祼祭礼有关核心酒器群衰落的根本动因。从西周早中期祼祭礼用器的考古发现看,祼祭主要使用制作精美的酒器,且是成组合使用,仪式复杂,不符合周人简洁朴素的祭祀理念。因此,祼祭之礼被淘汰是必然的。

早期中华文明转型就是社会思想从重“神事”向重“人事”转变,与之相应的国家治理就是从“神本”到“民本”的变化,统治者越来越重视对百姓的治理。当然,统治者依旧需要祭祀天帝祖先,并为此演化出四时天地之祭,但这些祭祀往往是为了证明自身政权的来源与合法性,是一种形式化、程序化的仪式,统治者并不以虚妄的鬼神之事统治和糊弄百姓。因此,周秦汉及其以后的王权,是一种剥离巫术色彩的“王权独尊”状态,其国家治理策略则是重农兴农,以民为本。

(作者系中国社会科学院历史理论研究所副研究员)

“天降下民”与中国治理秩序的演进

作者:成富磊

周人以天命信仰为根基构造了夏商周一贯的历史意识。对于这一秩序的政治原则,《孟子·梁惠王下》引《书》曰“天降下民,作之君,作之师,惟曰其助上帝宠(治)之”一句系原文直引,当为宗周《书》学标准说法。其理论变式散见《左传》《墨子》等传世文献。近来清华简《厚父》《成人》二篇又接连出现重要异文并赋以新的语境,让我们得以深入窥见这一原则作为上古中国治理秩序演进基础的重要意义。

“作之师”:沟通下民与上天

此句出现的诸治理要素,唯“师”字确指令人费解。清华简《成人》篇:“古天氐降下民,作时后王、君公,正之以四辅:祝、宗、史、师,乃有司正、典狱,惟曰助上帝乱治四方之有罪无罪。”保留了作之“师”的源头本指:祝、宗、史、师。后文的“司正、典狱”属于政务官,不在“师”之列。

分析四者职司就会发现,祝宗史师的共同之处是备物典册,沟通上天。这一点对于“祝宗”不成疑问。关于“史师”,《国语·周语下》:“吾非瞽史,焉知天道。”是“瞽史”主知天道。“瞽”,乐师也;“瞽、史”就是《成人》篇的“史、师”。《成人》篇后文有“史师失常”一语,分别对应前文的“司典失常”“五音是乱易”,是其证。

在“作之君、作之师”一系语料中,除《成人》篇外,皆以“师”单独指称“四辅”,显示“师”之知天道的独特意义,即判断天命的最重要标志。以殷周之际为例,《周本纪》载武王首次观兵孟津,“诸侯不期而会盟津者八百诸侯。诸侯皆曰:‘纣可伐矣’”。武力层面的准备可谓至矣备矣,武王却说:“女未知天命,未可也。”乃还师归。及至“居二年”,“太师疵、少师强抱其乐器而奔周”。武王乃遍告诸侯曰:“殷有重罪,不可以不毕伐。”而在周人的对立面殷商,《书序》载:“殷既错天命,微子作诰父师少师。”亦是。

在明晰“师”的这一内涵之后,重新分析“天降下民”的治理逻辑。“民”“君”“师”三者皆根源于上帝,其中民具有始基性,君师二者皆所以为民。上天“作之君”之后又“作之师”,其用意在于保持下民与天的沟通。这一沟通,从积极一面说是佐助“君”之治民,自消极一面而言则是对“君”之治民状况的监察。以此保障人“君”佐助上天司民之务的完成。

“天降下民”所述治理样态溯源

借由“祝宗史师”的中介,可知此句所述治理架构深刻关联了华夏治理秩序的源头。《国语·楚语下》载观射父论夏商周三代之前万邦时代治理状况亦论及“祝宗”。值得注意的是,观射父所述“祝宗”亦在一种秩序架构中。前文云:“古者民神不杂。民之精爽不携贰者,而又能齐肃衷正,其知能上下比义,其圣能光远宣朗,其明能光照之,其聪能听彻之,如是则明神降之,在男曰觋,在女曰巫。”与“天降下民”中“祝宗史师”后于“君”之设立相同,此处“祝宗”在位秩上亦后于“巫觋”。

“巫觋”者自然天成,是为先民群体生活原初样态之基,亦为中华文明治理秩序之源。而在“巫觋—祝宗”设职之后,观射父续论曰:“于是乎有天地神民类物之官,是谓五官,各司其序。”裘锡圭业已指出,“五官”即《左传》昭公二十九年载魏史蔡墨所云“五官”,也即“五行之官”,所以观射父后文又讨论到“火正”,是华夏先民最早的职官系统。

观射父所云华夏文明的最初治理样态为“神—巫觋—祝宗—五官—民”;而上文分析的宗周《书》学系统中“天降下民”的治理序列为“上帝—君—祝宗史师—司正典狱—民”。二者相较,“祝史”一职延续,“五官”繁化为后世的“司正典狱”职官系统,其沿袭演变之迹甚明,而最关键的是人世治理根基由原初的“巫觋”转换为“君”。

“作之君”是万邦时代政治伦理的抽绎

周人天下秩序的中心治理要素无疑是“天子”,而“天降下民”中的“君”却无实质异文,从无作“天子”者。《成人》篇及《墨子》引书的“后王、君公”本亦即“后、君”,“后”亦即“君”,所谓“王、公”系连类而及。“君”有着比“天子”概念更为深厚的历史与理论渊源。

清华简《厚父》篇载厚父曰:“天子!古天降下民,设万邦,作之君,作之师,惟曰其助上帝乱下民之慝。”对比孟子引《书》,作为大禹后裔的厚父引述内容多了“设万邦”一层。证实此句之“君”本指万邦时代之君,文献所谓“当禹之时,天下万国”(《吕氏春秋·用民》)。与之相应,此处文献于句前增一“古”字,《成人》篇及《墨子》引书亦同,皆显示其内在的历史意识,为天降下民之始,生民之初,亦即涵摄观射父论述中的“巫觋”时代。只不过周人重人世治理实效,故以“君”统“巫”,无言“巫觋”。

对于“巫觋”之于民,观射父论曰:“民是以能有忠信,神是以能有明德,民神异业,敬而不渎,故神降之嘉生,民以物享,祸灾不至,求用不匮。”由于有巫觋秩序的存在,民方可承受神的庇佑,以尽其生。自周人政治的视野而言,巫觋之为亦即利民、保民,或从消极一面说,治下民之慝。

可见,周人乃凿破混沌,自纯任自然的“巫觋”秩序抽取出纯粹的政治关系与政治伦理——君以为民。然后加以“上帝”的根基,锻造而成“天降下民”的思想意识,并将这一信念贯彻为夏商周治理秩序演进的基础性政治原则。

天命—革命理论底色的“天降下民”

周人天命论历史意识的元问题,是解释大禹何以第一个“受命”有天下。这也是《厚父》篇王所提问的起始。此处部分文字残去,赵平安补充指出,“应即遂公盨‘天命禹敷土,随山浚川’之类”。由此本篇首句语义为禹“平治水土”成功,上帝“乃降之民,建夏邦”。结合前文讨论可知,“水土”乃五官之所司,则大禹“平治水土”的治理内涵指向对巫觋体制的清整。其后启伐有扈氏首其罪曰“威侮五行”(《尚书·甘誓》),正是延续大禹关乎治者之功业。由此我们才会理解,何以王是询问禹之“嘉绩”,但厚父的回答却是起首引述“天作下民”的政治原则。其意直探根底,谆告其王大禹功业的关键正是基于“君以利民”的政治伦理平治彼时陷于“慝恶”的万邦治理状况。

“君以利民”亦是周人历史视野中夏商周“革命”最深厚的政治原则。天下秩序第一次革命行动的执行者是成汤。分析成汤革命之始终,“汤一征,自葛始”,其理由在于“葛伯放而不祀”。“不祀”的政治内涵亦即放弃其助上帝司牧下民的责任。而在恭行天罚之终,成汤征夏的理由是夏王“率割夏邑”(《尚书·汤誓》)。割,害也。夏桀被革去天命的根本缘由在于作为夏邑之“君”未能为民,甚至走向害民。

周人的文武革命亦不例外。《孟子》引《书》一句前后文语境是孟子对齐宣王论述文武“一怒而安天下之民”。其所引《诗》载伐密之役乃文王征伐天下之始,而原因为“密人不恭”(《诗经·皇矣》),对此“不恭”,历代注释以为对周人不恭,是对文王之勇的理解流于偏狭私怨。实则此处“不恭”当读如“昔周武王监观商王之不恭上帝,禋祀不寅”(《清华简·系年》)之“不恭”。此正与“汤一征”同例。而《孟子》记武王伐纣,则正引《书》“天降下民”原则。

君民关系是政治秩序的元问题。周人亦是体察及此,故而将君以为民的政治伦理径直勾连于上帝。春秋以降,伴随天命信仰渐颓,这一理论的神性根基日渐消散。及至战国,作为圣之时者的孟子遂隐没此句的神圣维度,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的新的理论形态。其中意识显然延续自他所熟悉的宗周“天降下民”的政治原则。由之,这一渊源自华夏先民政治世界之始的原初政治思想,在后世继续产生深远影响。

本文系国家社科基金后期资助项目“出土文献与先秦天人思想研究”(22FZSB010)阶段性成果

(作者系东华大学历史研究所副教授)

来源:中国社会科学网-中国社会科学报 2025-01-08

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:张清

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室