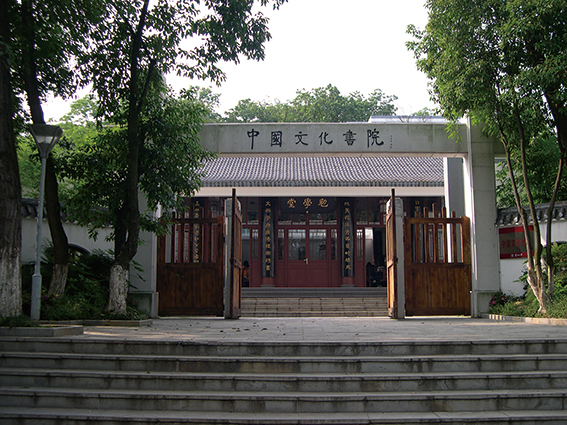

贵州大学中国文化书院(贵州大学供图)

习近平总书记指出:“在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。”这为我们传承和弘扬中华优秀传统文化提供了根本遵循,也为贵州高校传承创新地方书院文化指明了方向。

马克思主义教育观与书院教育理念契合

马克思主义教育观与贵州书院教育理念在核心理念上存在若干契合点,主要体现在3个方面。一是本体论层面的教育理念存在着深刻的互通性。马克思主义原典认为,教育本质上是“人通过实践创造对象世界的过程”。同时强调教育必须回归人的社会性本质,如恩格斯所言:“教育将使年轻人既能从事劳动,又能享受劳动带来的乐趣”。以“致良知”为代表的贵州书院教育理念则主张教育应唤醒主体内在良知,将道德认知转化为生命本真的存在状态。同时提出,“未有知而不行者,知而不行,只是未知”,强调认知与实践的不可分割性。两者均打破了传统教育中主客二分的思维模式。王阳明否定外在教条对心灵的束缚,与马克思主义反对异化劳动、主张人的主体性回归形成深层呼应。

二是认识论层面的教育方法存在着深刻的共通性。马克思主义教育观强调“教育与生产劳动相结合”,认为知识必须通过实践转化为改造世界的力量。王阳明早年通过格竹失败认识到向外求理的局限,并最终确立“反求诸己”的内省路径。他提出“人须在事上磨,方立得住”,主张在具体事务中实现认识深化。王阳明的“知行合一”与马克思主义实践观、教育观都构建了“认知-实践-反思”的螺旋式上升机制。

三是价值观层面的教育追求存在着深刻的融通性。马克思在《共产党宣言》中指出,共产主义社会将实现“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”。同时,强调教育应培养具有阶级自觉的革命主体,如列宁所谓:“没有年轻一代的高度政治觉悟,就不可能实现伟大的改造”。王阳明的“人人皆可为尧舜”“人人皆有成为圣人的潜质”等观点一样突破了阶级局限,成圣成贤的人格理想、经世致用的社会关怀与马克思主义的教育追求在构建超越工具理性的教育价值体系方面高度契合。

推进贵州教育现代化与书院教育传统耦合

作为知识创新和文化传播的核心力量,高校在传承创新书院文化的过程中,具有多重现实必然性。一是传承创新贵州书院文化是新时代贵州高校落实立德树人根本任务的必然选择。中国近代高等教育的制度演进始终嵌套在救亡图存的国家叙事之中,目的性非常明确,工具意识明显。而偏向追求人的本性、心性修养的价值理性,与救国救难相比,显得弱势。当教育被异化为社会阶层跃升工具,当标准化考试与技能培训成为核心指标,整体的教育焦虑呼唤人文精神的回归。书院文化中“为己之学”的育人理念,为破解知识传授与价值塑造割裂的困境提供了“文化解药”,有利于培养德智体美劳全面发展的时代新人。

二是传承创新贵州书院文化是贵州高校提高教育治理体系和治理能力现代化水平的有益借鉴。高校扩招以来,办学规模越来越大,提高办学质量,关键在于让学生有更多的灵活性和主动性。书院在机构设置上,通常只有一位“山长”主持工作,其他管理职责则由学生在学规的约束下,轮流担任相关职务。这种学生自治参与书院管理的“高足弟子代管制”,为贵州现代教育管理提供了制度创新资源。

三是传承创新贵州书院文化是贵州高校突破同质化竞争、实现高质量发展的战略选择。特色文化品牌可有效提升院校的辨识度,贵州书院不仅是儒家文化传播的载体,更因地处西南多民族交汇之地,形成了多元共生的文化特质。其讲学传统、礼教精神与民族智慧的交融,为贵州现代高等教育提供了在地化思想资源。

让书院文化在新时代焕发出更加绚丽的光彩

2002年,贵州大学中国文化书院成立,为贵州高校传承创新书院文化作了探索示范。贵州高校应不断探索和实践,进一步深化对书院文化的研究和传承,让书院文化在新时代焕发出更加绚丽的光彩。

一是以空间构建为切入点,营造多维文化育人场域。贵州高校传承创新书院文化可从书院的空间场域入手,打造具有地域特色和文化内涵的物质载体。可借鉴古代书院的建筑风格和布局,建设具有书院特色的校园建筑,以景化人。同时,可构建“实体+数字”的立体场域,建设数字化文化平台,运用VR技术复现历史书院场景,开发线上文化资源库,使传统文化突破时空限制。

二是以精神重构为着力点,实现传统价值现代转化。贵州高校传承创新书院文化,应聚焦书院核心精神,构建三位一体转化体系。在德育层面,将“仁爱”思想转化为“关怀伦理”教育模式,通过志愿服务、社区实践培育学生责任意识,借鉴书院的道德教育方法,如注重自我修养、榜样示范等,引导学生树立正确的价值观和道德观。在智育维度,继承书院“质疑辩难”传统,建立跨学科研讨制度,鼓励师生围绕区域发展问题开展“讲言论辩”,培养学生的创新意识和创新能力。在文化认同方面,结合贵州多民族文化特征,设计文化比较、非遗创新等教学模块,铸牢中华民族共同体意识,引导学生理解传统文化与现代文明的共生关系。

三是以实践载体为突破点,构建“知行合一”育人链条。贵州高校传承创新书院文化,要不断创新实践载体,开展多元互动。开展主题活动,定期举办经典诵读、学术讲座、书画展览、学术辩论等主题活动,让学生在参与活动的过程中感受传统文化的魅力,学习和领悟“知行合一”的思想精髓。组织社团活动,用好国学社、茶艺社、书法社等学生社团,通过社团活动的开展,培养学生对传统文化的兴趣和爱好,以书院文化的形象化活动引导学生感受传统文化的博大精深。结合社会实践,组织学生开展贵州书院文化调研、志愿服务等社会实践活动,让学生深入了解贵州书院文化的发展现状和存在问题,并为书院文化的保护和传承贡献力量。

(作者单位_贵州省教育厅)

来源/《当代贵州》2025年第15期

作者/朱伟 一审/刘跃 二审/郎艳林 三审/吴文仙

来源:贵州日报报刊社官方新闻客户端“天眼”新闻 2025-4-10

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:段忠贤

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室