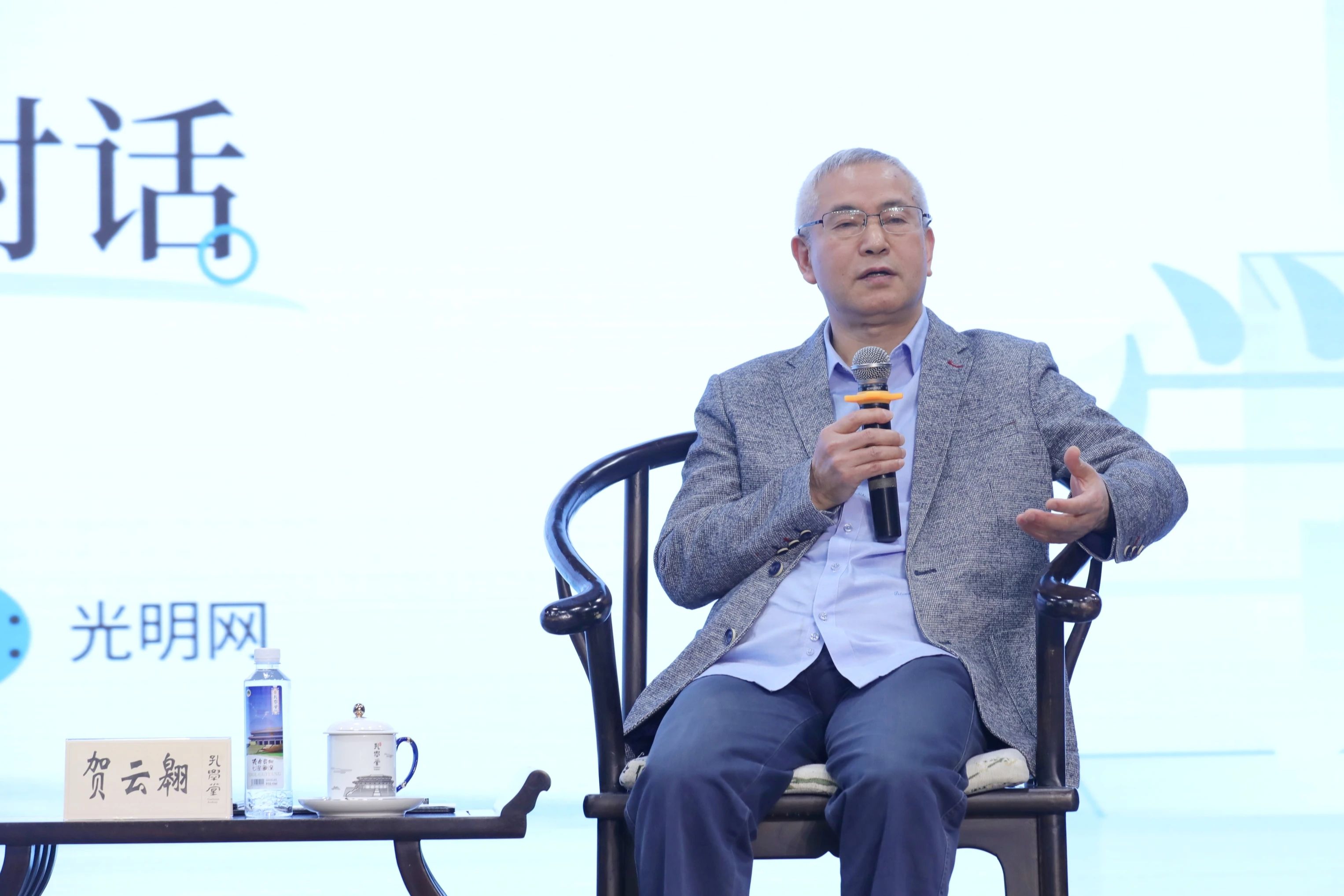

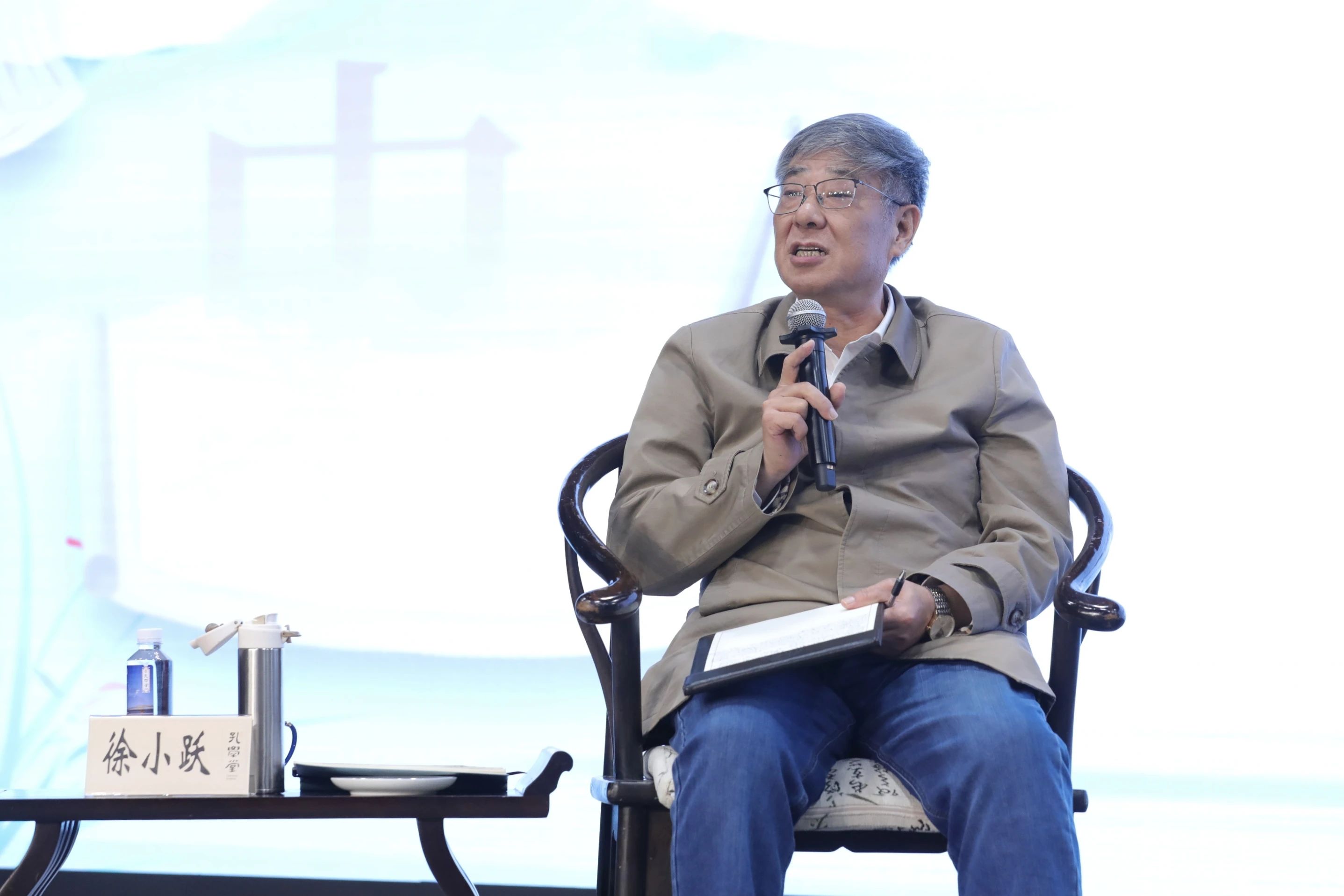

4月26日,贵阳孔学堂春季论辩大会举行,以“心性文明何以成为中华文明的重要特征:历史与哲学的对话”为主题,南京大学中华文化研究院副院长徐小跃主持,贵州大学中国文化书院荣誉院长、教授张新民与南京大学历史系教授贺云翱分别进行论辩,三位专家从不同的视角、不同的维度展开交流与探讨。

张新民教授通过阐述中国传统文化源流和发展过程,将心性的问题导入其中并加以凸显。在他看来,王国维在《殷周制度论》中曾提出:“殷、周间之大变革,自其表言之,不过一姓一家之兴亡与都邑之移转;自其里言之,则旧制度废而新制度兴,旧文化废而新文化兴”。在殷商之前是部落联盟时代,崇尚可以沟通神界和人界的“巫”;到了商代,皇权与神权统一起来了;西周时期,周公强调皇权“受命于天”,尤其是《周礼》要求统治者符合天地的要求,讲“德”才有政治合法性,但和普通老百姓没有直接关系;到了春秋战国孔子的时代,则突破了传统,强调内在的仁德与天性的重要,孔子认为“天生德于予”,每个人的人性或本源真心是天所赋予的,要用内在的“仁”来维系所有人的社会关系,孔子所谓“勿意、匆必、勿固、勿我”,便是一种心性锻炼的方法, “为仁由己,而由人乎哉”则表明仁德的修养在于人的自由意志的存在选择,突出了“仁爱”在个人行为中的重要性;孟子也对“心性”有所解读——“由仁义行,非行仁义也”“君子所性,仁义礼智根于心”。在张新民教授看来,“仁”也与心性有关,上链接天道,下链接社会人间,呈现出了中国传统文化的心性文明特征。

张新民教授还介绍了在魏晋时代玄学突破时争论的焦点“名教与自然”,探讨了名教的本体不能脱离“仁”,否则便是空洞的僵硬的压抑人性的外在说教,强调“仁”是礼乐的内在本体依据,礼乐则是“仁”的外在表现形式,人的情感、精神、思想乃至整个心灵都可以通过礼乐为代表的文明秩序来加以表达。他说:“任何一个文明系统,如果缺少了本体论的仁爱精神,都难免不会表面化、形式化、虚假化”。张新民教授认为,“仁”也是礼乐文明的核心,大家要有温暖、有尊严地进行心灵与心灵间的交流与对话,要在真实而温暖的人性及其情感的深处相互连结。他最后指出,要回归真实的人性,回归天道自然,要缘情制礼,有情有理有礼,情、理、礼三位―体,回归人性与生活世界的本真。张新民教授还从禅宗公案出发,阐明本真心灵世界的重要性和提升心灵境界的必要性,探讨了儒家与其他宗教对生活世界的不同理解,介绍了“气化宇宙论”的哲学思考特征,强调了“浩然正气”与内在德行有着密切相关性。

贺云翱教授从考古的角度,介绍了“何以为人?”。在他看来,地球人类具有同一个来源,他们虽然被分为蒙古人种、尼格罗人种、欧罗巴人种、澳大利亚人种等4大人种,但都是同一来源;人是平等的,虽然职业不同、收入不同、国别不同、民族不同,但是人都是平等的;人是有创造性的,每个人都是独特的,人与人之间的差异不是肉体上的而是文化上的。地球人家需要合作,合作才有分享、才有提升、才有和平、才有未来。贺云翱教授还从阳明心学的角度来观察人类发展的历程,他认为王阳明先生的“知行合一”十分重要,知在行中,行在知中,有了良知才有良识以及良行、良果。创造出世界上第一把石斧的人,有意识去打造石器是“知”,打造的过程就是“行”,石器的产生是人类的第一种文化的创造,这就是“果”。古代人类于一万年前后在地球上不同大河流域创造了第一种文明——农业文明,农业文明走过石器时代、青铜时代、铁器时代。人类在200多年前进入第二文明时代,也是机器时代,即人类进入了工业文明的状态,工业文明产生后走过机械化、电气化、自动化,当今到了智能化的时代。正是因为人类具有“知行合一”的文化创造特点,才能不断从一个历史阶段走向另一个历史阶段,不断攀登文明高峰,直到进入了智能化的时代。他认为正是人类具备“知行合一”的创新能力和特点,才能催生更高级的文明成就,就是把人心中的“良心”“良知”转换成“良行”和“良果”,才能创造更幸福的生活、更和平的世界,也只有这样的创造才能够满足人的生存需求和价值诉求。

贺云翱教授介绍,考古学家把世界分为东亚中华文明、北非埃及文明、西亚苏美尔文明、南亚印度文明、美洲印第安文明等几个原生文明,有的文明之间存在互相影响。有学者把“国家”诞生当作文明诞生的标志,但国家其实是一种政治文明形态,人类文明还有更加丰富的内涵。而当下的中国,提出物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明5个文明,这是今天的中国对人类文明这个重大问题最新的科学认知,既融合了世界近百年来各国科学家对文明的探讨和认知,也包括了今天中国对文明的认识。人类创造的“农业文明”——即人类摆脱此前大约700万年的如同其他动物般完全依赖采集、狩猎纯自然食物的时代而创生的一种新型物质文明,这是地球上几个原生文明的基础文明,后来随着农业聚落生活的持续,人口的不断增殖,分工的发展,家庭形态的改变,精神文明的日益丰富,贫富分化,城乡分离,社会复杂化程度不断加深,最终诞生了政治文明形态即“国家”的出现。我们看到,人类政治文明是在物质文明基础上产生的,不同文明要素发生发展的规律也符合马克思主义的原理。心性文明在贺云翱教授看来也是精神文明之一,对文明的理解和认知要以大量考古实际材料和人类文明学理论,研究世界文明是怎么走过来的,要把中华文明放在人类的文明体系中来认识其共同规律和个性特点。今天,我们还是在倡导向世界不同文明互相学习,文明互鉴。人类在创造文明成就的同时面临各种挑战,若回避危机和缺乏创造性应对,人类发展将面临各种困难。中华文明与心性文明研究的关键在于厘清不同文明的特质,推动文明协商合作而非对抗战争,通过互鉴取长补短。当前核心课题是以文明交融直面现实困境,共同开拓人类文明的可持续未来。

徐小跃教授对于张新民教授与贺云翱教授的观点进行了总结,专门谈到中西文化对“人”的定义不同,从而让大家感受到中华文明的高明之处。他介绍,西方认为人是理性的动物,但如果按照理性去做,虽然能更好地推动现代化发展,但同时如果不对理性有所限制,一定会做出对人类自然本身有伤害的事情;而几千年前的中国人就领悟到这点,所以认为人是有心的动物。正如《尚书·大禹谟》中“十六字心经”:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”找到一种至善的存在,也就是“良心”。这是中国先哲们给后人的巨大智慧。

习近平总书记指出,对历史最好的继承就是创造新的历史,对人类文明最大的礼敬就是创造人类文明新形态。徐小跃教授认为,要找到中华文明的特色所在,离不开中华传统文化。如何超越其他国家的文明,唯有从中国几千年的文明中去寻求,要用社会主义的文明再加之中华传统的文明去超越,也一定能够提升建设中华文明的自觉和中华文明的自信。什么是文明?徐小跃教授介绍,西方17世纪才创造“civilization”文明这一概念,而中国在3000多年前就创造了文明,作为群经之主的《周易》说:“见龙在田,天下文明。”作为儒家六经之一《尚书》提到“浚哲文明,温恭允塞”,探讨心性文明是和中国千年前的思想家呈现的实际是紧密相关的,从而形成了中华文明最富有特色的文明形态。

马克思曾经表示:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”即一切现实的物质生活和生产方式对所有文明的决定作用,徐小跃教授认为这个观点不能动摇,马克思也是非常重视人的主体精神和意识。为了显示中华文明是既重物质更重人文道德和精神的先进文化,徐小跃教授举例了孟子曾说的“人之有道也,饱食、暖衣、逸居而无教,则近于禽兽。圣人有忧之,使契为司徒,教以人伦:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”物质文明是现实生活的基础,如果没有心灵的开发,没有道德伦理的教化,那就和禽兽差不多了,圣人担心这样的事情发生,派契做司徒,教育百姓分辨不同的人与人之间应有的规范:父子之间有骨肉之亲,君臣之间有公正之道,夫妻之间有内外之别,老少之间有尊卑之序,朋友之间有诚信之德。

徐小跃教授总结道,物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明一定要以心性文明为基础,所有的文明都要以心性文明为己始终,一切从“心”开始,一切以人心的光明为终极,这也是王阳明先生最后发出“此心光明,亦复何言”的意义所在,也是这场论辩大会讨论心性文明产生的基础以及重要特征的现实意义所在。

在观众热烈的掌声中,论辩大会圆满落幕,期间抽取的9位幸运观众获赠嘉宾著作,活动在和谐氛围中结束。

据了解,孔学堂四季论辩大会由国际儒学联合会、光明日报社及贵阳孔学堂文化传播中心联合主办,自2015年起,以弘扬中华优秀传统文化、促进学术争鸣与思想碰撞为宗旨,通过“春、夏、秋、冬”四季主题论辩的形式,每期分设不同辩题,邀请国内外相关领域专家学者聚焦学术前沿和社会热点话题展开自由论辩,打造当代的“鹅湖之会”,推动传统文化与现代社会的对话,探索传统思想的当代价值。论辩成果多次在《光明日报》(光明讲坛版或国学版)整版刊登,自2020年起,由光明网提供技术支持并开辟专题页面报道,截至目前该活动已举办37场。

舒锐/文 梁超/图

编辑 | 毛玉丹 统筹 | 侯绍华 李沅栗 审核 | 翟佳 周之江

(来源:孔学堂2025-04-27 )

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:段忠贤

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室