9月14日下午,“书香浸润 典耀溪山”《图说百年贵大》分享会在贵州大学中国文化书院举行。分享会后举行了赠书仪式,贵州大学出版社向贵州大学中国文化书院捐赠图书。

主编简介

李建军,1963年8月生,男,云南楚雄人,博士,二级教授,博士生导师,国家哲学社会科学领军人才、中宣部全国文化名家暨“四个一批”理论人才,享受国务院政府特殊津贴,贵州省核心专家、贵州省“杰出人才奖”提名奖获得者,贵州省优秀青年科技人才,贵州省首批“哲学社会科学学科带头人”“黔灵学者”首批“教学名师”。被中共中央组织部、中央宣传部、教育部授予“全国高等学校党的建设与思想政治教育先进工作者”“全国优秀两课教师”称号。系党的二十大代表、中共贵州省十三届委员会委员。历任贵州大学副校长、校党委常委,安顺学院校长、党委副书记,贵州师范大学校长、党委副书记、贵州大学党委书记;兼任贵州省社科联第四届、第六届委员会副主席。现任贵州省人大社会建设委员会主任委员,贵州大学校学术委员会副主任委员,第十一届国务院“国家督学”,中国社会学会第十一届、十二届理事会副会长,贵州省基层社会治理创新高端智库首席专家。

图书简介

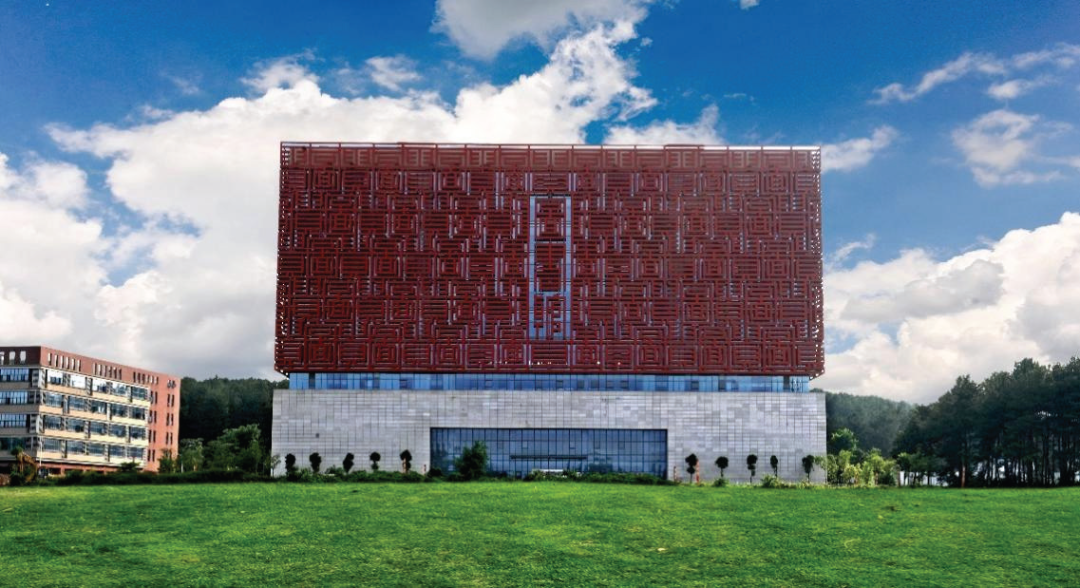

《图说百年贵大》是一部以珍贵影像为主体,融文献性、艺术性与纪念性于一体的大型图文志。本书以时间为经,以事件为纬,通过多幅精选的珍贵历史照片、档案资料及现代影像,生动勾勒出贵州大学自肇建以来绵延一个多世纪的壮丽征程。全书穿越时光长廊,从清末的筚路蓝缕、民国时期的薪火初燃,到抗战西迁中的弦歌不辍;从新中国成立后的崭新篇章,到改革开放后的蓬勃发展,直至迈入新时代的“双一流”建设。每一帧定格的瞬间,都是历史最真实的注脚:有初创时期的校舍匾额,有烽火中师生坚毅的面庞,有大师云集、潜心治学的身影,有改革开放后校园面貌的日新月异,更有新时代贵大人昂扬向上的精神风貌。这不仅是一本校史图集,更是一部可视化的中国近代高等教育发展缩影。我们试图透过这些斑驳的光影,让读者触摸历史的温度,感知时代的脉搏。这本书是献给所有贵大人的深情厚礼,是校友重温青春记忆的时光机,是师生了解校史、汲取力量的生动教材,也是社会各界人士认识和读懂贵州大学这一百年学府的权威画卷。

序 言

贵州地处西南内陆,自古交通不便、信息闭塞,因而长期以来各方面发展较其他省份相对滞后。然而进入风云激荡的近代,在中华民族面临“三千年未有之大变局”的背景下,贵州人开始积极顺应时代潮流,甚至在推动中国现代教育方面一度引领风气之先。清光绪二十二年(1896年),贵州人李端棻(1833—1907年)疏请设立京师大学堂,大力倡导各省、府、州、县遍设学堂,并建藏书楼、仪器院、译书局,广立报馆,选派留学生,表现了贵州人超前的战略眼光,京师大学堂(北京大学前身)因此得以设立。李端棻成为中国现代教育的先行者,为中国现代教育做出了不可磨灭的贡献。在此潮流之下,贵州省内也闻风而动。1902年,贵州大学堂应运而生,开启了贵州大学的办学历程,迄今已有 120年。即便是在军阀割据、战乱频仍的动荡岁月,贵州有识之士仍然坚守“黔之振兴,教育为大”的理念,继续追求贵州现代大学梦,1928年遂有省立贵州大学。在抗日烽火燎原的年代,国立浙江大学、私立大夏大学、国立湘雅医学院、国立中正医学院、国立广西大学、国立桂林师范学院、华北农村建设协进会乡政学院、国民政府陆军大学、陆军兽医学院、陆军军医学院等一批著名学府、文化设施(包括故宫宝藏)、科研机构及大批文化名人、科学家相继内迁入黔。贵州各界人士欢欣鼓舞,大力配合,妥善安置,延续着中华文化的血脉。文化相对落后的贵州也因此一时大学云集,学者、名流荟萃。借此时机和资源,国立贵州农工学院于1941 年成立。1942年,国立贵州大学在国立农工学院基础上应运而生。中华人民共和国成立后,1951年,毛泽东主席为贵州大学题写了校名。1953年全国院系调整,贵州大学被撤销,在原址建立了贵州农学院。1958年,贵州大学恢复重建,与祖国同呼吸、共命运,一起度过艰难的岁月。改革开放以来,贵州大学迎来了新的发展契机。经过多次合并和重组,学校顺利成为国家“211工程”大学,中西部“一省一校”国家重点建设高校,国家世界一流学科建设高校,教育部、贵州省人民政府“部省合建”高校。2022年2月,贵州大学再次入选第二轮国家“双一流”建设高校及建设学科行列。120年来,贵州大学历经沧桑,校名几经更迭,校址数次迁转,但办学薪火始终相传。学校“坚毅笃实”、艰苦创业、自强不息的传统精神和严谨求实、勤奋创新的校风,在一代又一代贵大人身上延续,历久弥新。今逢盛世,国泰民安,贵州大学正昂扬迈向新的征程。

大学之通义,在于培养人才、研究学术、服务社会、传承文化与促进国际交流。而每一所大学亦应具自身特色。贵州大学的定位是立足贵州,围绕贵州的经济社会发展与文化需求,利用贵州的资源,依靠贵州的人才,做出有贵州特色的大事好事,并以此为中国、为世界做出贡献。早在 20 世纪 40年代,贵州大学就明确了“发扬民族精神、融汇世界思想,开发建设贵州,服务大西南”的办学思路,致力于传承中华优秀传统文化,吸收世界文明成果,守正创新,为贵州及西南地区的开发建设贡献力量。

120 年来,贵州大学依托贵州丰富的人文与自然资源,立足西南,面向全国,聚焦全球科学前沿,在生化营养、作物栽培、冶金物理化学、空间结构、植物保护、大数据科学与技术、天文历法等领域积淀深厚。罗登义教授揭示了刺梨的卓越营养价值;徐采栋教授实现了“高炉炼汞法”“电解法制高锰酸钾”和“竖炉制钙镁磷肥”等重大技术突破;马克俭院士在空间结构领域取得系列创新成果;宋宝安院士在新农药创制与有害生物控制方面贡献突出;张汝舟、张闻玉教授在天文历法研究方面引领全国。此外,学校学科布局文理并重、门类齐全,注重交叉融合,特色鲜明。办学至今,贵州大学已培养出13位两院院士,并涌现如龙永图、叶小文、谌贻琴、何士光、欧阳黔森、宁静、聂远等一大批杰出校友,成为西南地区重要的人才摇篮。一代代教师恪守“学为人师,行为世范”,默默耕耘、立德树人;一代代毕业生兢兢业业、无私奉献,为国家现代化进程注入青春力量。

作为贵州历史最悠久、规模最大、学科最齐全、办学层次最高的高等学府,贵州大学生于忧患,筚路蓝缕,而成于盛世。其跌宕起伏却始终不屈不挠、奋勇前行的历程,正是贵州高等教育发展的生动缩影。值此贵州大学建校120周年之际,贵州大学出版社与档案馆(校史馆)合作,在校党委与行政领导之下,以图叙史、以事载道,组织编撰本书,旨在通过图像与故事相结合的方式,生动呈现学校发展历程,引导读者感悟历史、激发关注与热爱,凝聚共识、汇聚力量,共同助推贵州大学迈向更高水平。

盛世修史,明时纂志。百廿历史,有图为证。学史以明智,鉴往而知来。

是为序。

责编:袁丽华 审校:潘莎路 终审:龚晓康

图文来源:贵州大学出版社微信公众号

原标题:黔中大地立学府,百廿春秋育栋梁:《图说百年贵大》(1902—2022)序

一审:王凤梅 二审:何茂莉 三审:段忠贤

编发:中国文化书院(阳明文化研究院)中华传统文化与贵州地域文化研究中心 办公室